Сравнительное исследование результатов реконструктивных вмешательств на 45 тазобедренных суставах у 25 детей со спастическим церебральным параличом

Автор: Попков Дмитрий Арнольдович, Попков Арнольд Васильевич, Аранович Анна Майоровна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Сравнение результатов применения двух типов блокируемых пластин (LCPSynthes 100°, 110° и Surfix 90°) при реконструктивных вмешательствах на тазобедренном суставе у детей с тяжелыми формами спастического паралича в рамках многоуровневых операций с точки зрения эффективности и травматичности оперативного вмешательства. Материал и методы. На основании результатов 45 реконструктивных вмешательств на тазобедренном суставе у 25 детей с тяжелыми формами спастического паралича показано преимущество использования блокируемых пластин с угловой стабильностью в рамках многоуровневых оперативных вмешательств. Результаты. При использовании пластин Surfix 90° отмечена меньшая длительность операции и меньшая кровопотеря, что важно для детей IV и V уровня по GMFCS, уже имеющих ряд сопутствующих хронических заболеваний. Заключение. Применение блокируемых пластин различного типа, предназначенных для проксимального отдела бедренной кости (LCP Synthes или Surfix), не влияет на конечный результат, обеспечивает стабильную фиксацию остеопорозных костных отломков, исключает такие осложнения как вторичные смещения отломков и миграцию материала остеосинтеза.

Реконструкция тазобедренного сустава, детский спастический паралич, блокируемые пластины

Короткий адрес: https://sciup.org/142121642

IDR: 142121642

Текст научной статьи Сравнительное исследование результатов реконструктивных вмешательств на 45 тазобедренных суставах у 25 детей со спастическим церебральным параличом

Реконструктивные оперативные вмешательства при подвывихах и вывихах бедра у детей с тяжелыми формами детского церебрального спастического паралича (IV и V уровень по GMFCS) [6] являются необходимостью и имеют целью предотвратить раннее развитие коксартро-за, протекающего со значительным болевым синдромом, плохо купируемым медикаментозными и физиотерапевтическими средствами, облегчить уход за ребенком, в частности, улучшить условия для соблюдения требований гигиены, улучшить или создать условия для возможности сидеть и вертикализировать такого пациента для исключения развития патологических переломов на фоне выраженного остеопороза, ликвидировать неудобства укладки пациента, ведущие часто к трофическим нарушениям, а в некоторых случаях – вернуть ребенку способность самостоятельно передвигаться с использованием вспомогательных средств [3, 8, 11, 14, 25].

В настоящее время концепция оперативного лечения детей с ДЦП подразумевает выполнение многоуровневых вмешательств, сопровождающихся реконструкциями тазобедренного сустава (бедренного и ацетабуляр- ного компонента), тено- и апоневротомиями в области тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, пересадками сухожилий [16, 18, 20, 21, 25]. Признано, что для остеосинтеза при деротационно-варизирующих остеотомиях проксимального отдела бедра следует применять блокируемые накостные пластины, адаптированные к фиксации остеопорозных костных фрагментов (LCPSynthes 100°, 110° или Surfix 90°) [22, 30]. Наконец, следует указать, что столь сложные и травматичные вмешательства выполняются, как правило, у детей, имеющих ряд сопутствующих хронических заболеваний внутренних органов, что требует поиска путей снижения тяжести оперативного вмешательства [2, 5, 10].

Целью данного проспективного исследования явилось сравнение результатов применения вышеуказанных двух типов блокируемых пластин при реконструктивных вмешательствах на тазобедренном суставе у детей с тяжелыми формами спастического паралича в рамках многоуровневых операций с точки зрения эффективности и травматичности оперативного вмешательства.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В течение 2011 года нами были прооперированы 25 детей, которые представляли на момент вмешательства в двух случаях III уровень, в одиннадцати – IV и двенадцати случаях – V уровень GMFCS. Средний возраст на момент вмешательства составил 6,2±0,44 года.

Все пациенты имели значительные ограничения отведения (не более 20°), болезненность или явные боли при мобилизации в тазобедренных суставах, затруднявшие выполнение гигиенических процедур, ЛФК, использование ортезных изделий. Cредний индекс миграции Reimers составил 53,7±6,8 %. Все вышеперечисленное и явилось основанием для определения показаний к оперативному лечению. Основным компонентом вмешательств явилась деротационно-варизирующая остеотомия проксимального отдела бедра в сочетании с ацетабулопластиой по San Diego [20, 21, 27]. Различные варианты многоуровневых тено- и апоневротомий выполнялись всем пациентам. Во всех случаях основным компонентом обезболивания являлась перидуральная анестезия.

Мы использовали два типа блокируемых пластин, предназначенных для фиксации костных отломков после деротационно-варизирующей остеотомии: LCP Synthes 100°, 110° или Surfix 90°. В каждом случае размер пластин обоих типов был адекватен возрасту и весу ребенка [22, 24, 30]. Принципиальным различием между пластинами является угол наклона шеечных винтов относительно диафизарной части, что учитывается при планировании их расположения относительно оси шейки бедра для достижения требуемой коррекции. Отличием является и количество проксимальных винтов: при установке пластин LCP Synthes требуется их большее количество (2 или 3), при установке пластин Surfix – 1-2 винта. Поперечное к оси диафиза направление остеотомии в случае установки пластин LCP Synthes и направление, параллельное оси шеечного винта, при выполнении остеосинтеза пластиной Surfix, являются еще одним из отличий между этими двумя материалами остеосинтеза. Последнее обусловливает характер контакта между отломками, когда плоскости остеотомии всегда плотно прилежат друг к другу при использовании пластин Surfix, что не характерно для другого типа пластин.

Выбор типа пластины перед операцией был случаен, что и позволило сформировать две группы сравнения, схожие по параметрам возраста, типа операции, объема вмешательства на мягких тканях, но различавшиеся лишь по типу материала остеосинтеза: в первой группе использовали только пластины LCP Synthes, во второй – Surfix (табл. 1). Средний вес пациентов в первой группе был 17,1±1,4 кг, во второй 16,3±1,1 кг.

Оперативный доступ к проксимальному отделу бедра осуществлялся по типу доступа Watson-Jones, но без диссекции между m. gluteus medius и m. tensor fasciae latae, при выполнении вмешательства на подвздошной кости применялся доступ Smith-Petersen

[20, 24]. Техника вмешательств на мягких тканях была однотипной [5, 20, 24]. Во всех случаях операций на обоих суставах вмешательства выполнялись последовательно с интервалом 17-21 день.

Таблица 1 Сопутствующие деротационно-варизирующим остеотомиям элементы вмешательств

|

Элемент операции |

Группа 1 |

Группа 2 |

|

Ацетабулопластика по San Diego |

11 |

15 |

|

Остеотомия по Salter |

2 |

- |

|

Апоневротомия или тенотомия m. psoas |

4 |

6 |

|

Аддуктотомия ± нейротомия |

22 |

23 |

|

Тено-, апоневротомия сгибателей коленного сустава |

20 |

20 |

|

Низведение надколенника, укорачивание его собственной связки |

7 |

9 |

|

Апоневротомия икроножных мышц |

18 |

19 |

|

Пересадки сухожилий на стопе |

4 |

5 |

Операции выполнялись одним из авторов данной статьи, регулярно практиковавшим ранее данные вмешательства с данными видами пластин на протяжении более трех лет.

Для оценки травматичности вмешательства оценивались следующие параметры: длительность вмешательства (от момента первого разреза до завершения наложения асептических повязок), объем интраоперационной кровопотери (по объему аспирированной крови и весу салфеток), показатели гематограммы – количество эритроцитов и гемоглобин – через сутки после вмешательства. Показатели объема кровопотери важны при оценке травматичности какого-либо оперативного вмешательства у детей с тяжелыми формами спастического паралича [26].

Для изучения эффективности вмешательства сравнивали следующие рентгенологические параметры в период до операции и через 5-6 месяцев после вмешательства: ацетабулярный индекс, проекционный шеечно-диафизарный угол, индекс Reimer и угол Wiberg. Последний параметр был сравнен только между группами через 5-6 месяцев после операции, так как может быть измерен только после центрации головки бедра в вертлужной впадине. Следует отметить, что рентгенограммы таза всем пациентам выполнялись строго в стандартных условиях с учетом поясничного лордоза и сгибательной контрактуры тазобедренного сустава. Мы предпочли рекомендации для стандартизации исследований производить рентгенограммы таза при нейтральной ротации в тазобедренных суставах (ориентация надколенников строго вперед) ввиду крайне широкого варьирования степени антеверсии шейки беда у детей с подвывихами и вывихами при ДЦП [19, 29].

Статистические исследования проводились с применением программы Attestat®. Для описательной статистики были определены средние значения показателей и их средние ошибки. Для сравнения между группами применяли t-test для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При изучении рентгенограмм мы не обнаружили различия по исследуемым параметрам между группами. Количественные данные приведены в таблице 2.

На рисунках 1 и 2 приведены примеры рентгенограмм таза со схемами определения индекса миграции Reimer, ацетабулярного индекса до и после реконструктивных вмешательств при использовании различных типов пластин. Рисунок 3 представляет рентгенограммы таза после реконструктивных вмешательств с центрацией головки бедра, что позволя- ет определить угол Wiberg, приведены также срезы компьютерной томограммы, показывающие уровень размещения аутотрансплантата и сформированную после ацетабулопластики вогнутую кривизну дна вертлужной впадины, полностью покрывающей головку бедра. Во всех случаях мы констатировали достижение необходимых значений вышеперечисленных рентгенологических показателей. Статистически значимой разницы между группами не было обнаружено.

Таблица 2

Рентгенологические показатели

|

Рентгеновский показатель |

Группа 1 |

Группа 2 |

||

|

до операции |

после операции |

до операции |

после операции |

|

|

Индекс Reimers |

53,6±7,3 % |

5±1,5 % |

53,8±6,1 % |

2±0,9 % |

|

Проекционный шеечно-диафизарный угол |

160±3,2º |

123,5±1,9º |

162,5±2,5º |

117,7±1,2º |

|

Ацетабулярный индекс |

29,1±1,7º |

19,2±1,2º |

28,7±1,6º |

18,7±0,9º |

|

Угол Wiberg |

– |

24,1±1,4º |

– |

25,1±0,9º |

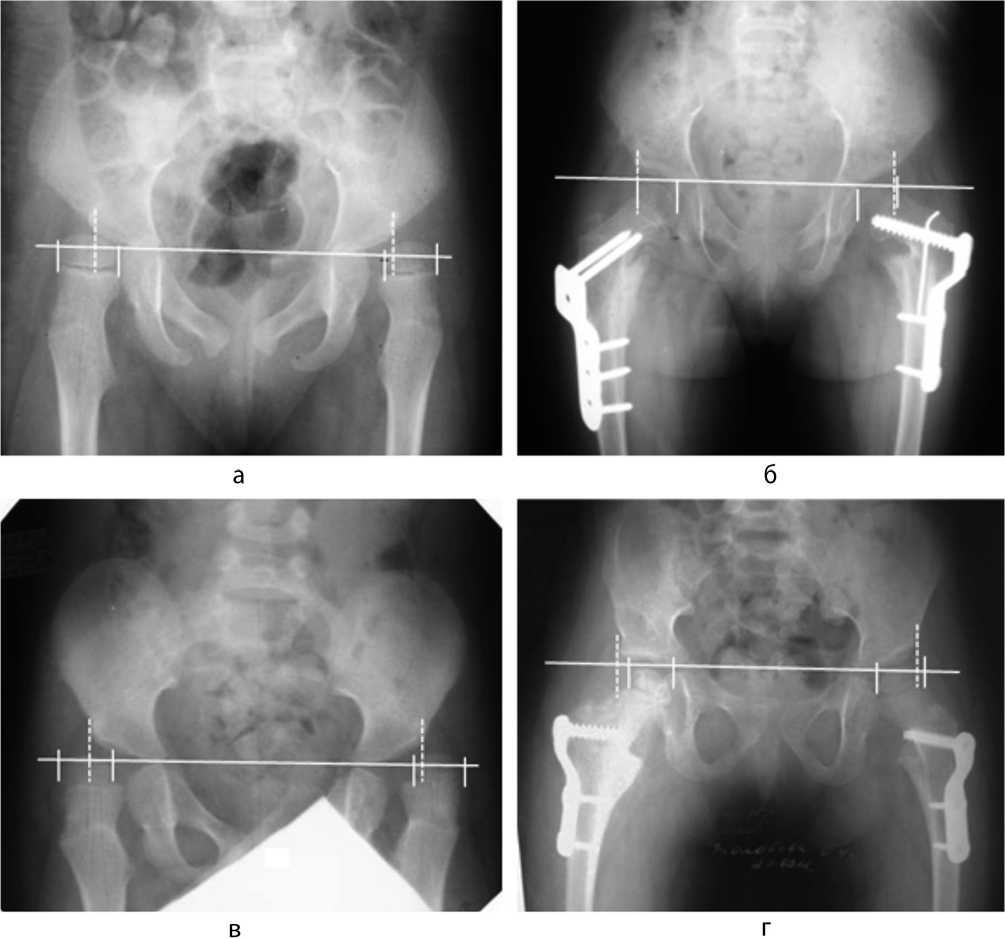

Рис. 2. Ацетабулярный индекс: а – рентгенограмма таза пациентки П. до лечения, б – рентгенограмма таза пациентки П. после реконструктивного вмешательства с использованием пластины LCP Synthes, в – рентгенограмма таза пациента Я. до лечения, г – рентгенограмма таза пациента Я. после реконструктивного вмешательства с использованием пластины Surfix

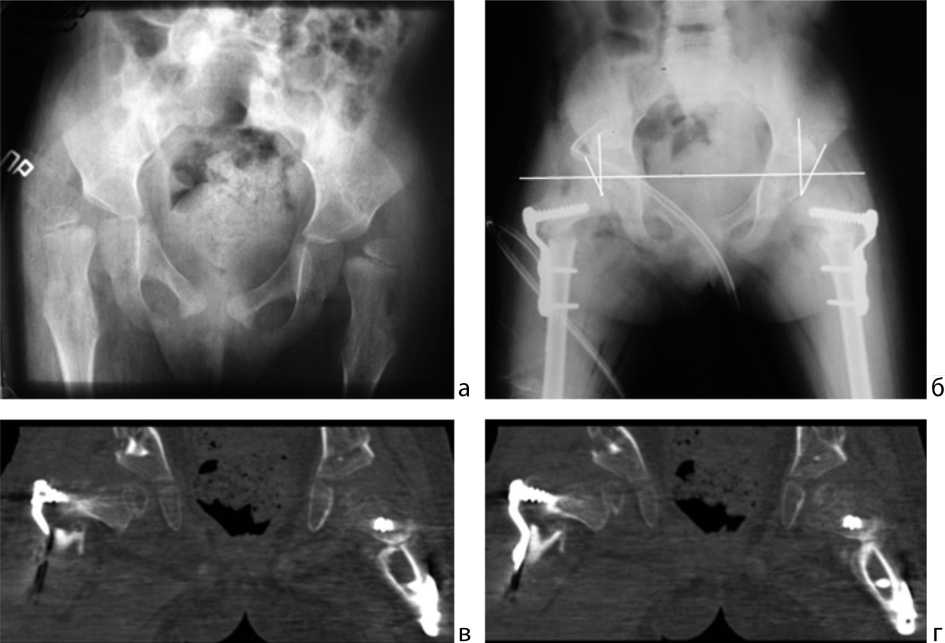

Рис. 3. Угол Wiberg: а – рентгенограмма таза пациентки М. до лечения, б – рентгенограмма таза пациентки М. после реконструктивных вмешательств с использованием пластин Surfix, в, г – срезы компьютерной томограммы пациентки М., показывающие полное погружение головок в вертлужные впадины и формирование кривизны вертлужной впадины после деротационно-варизирующих остеотомий в сочетании с ацетабулопластикой

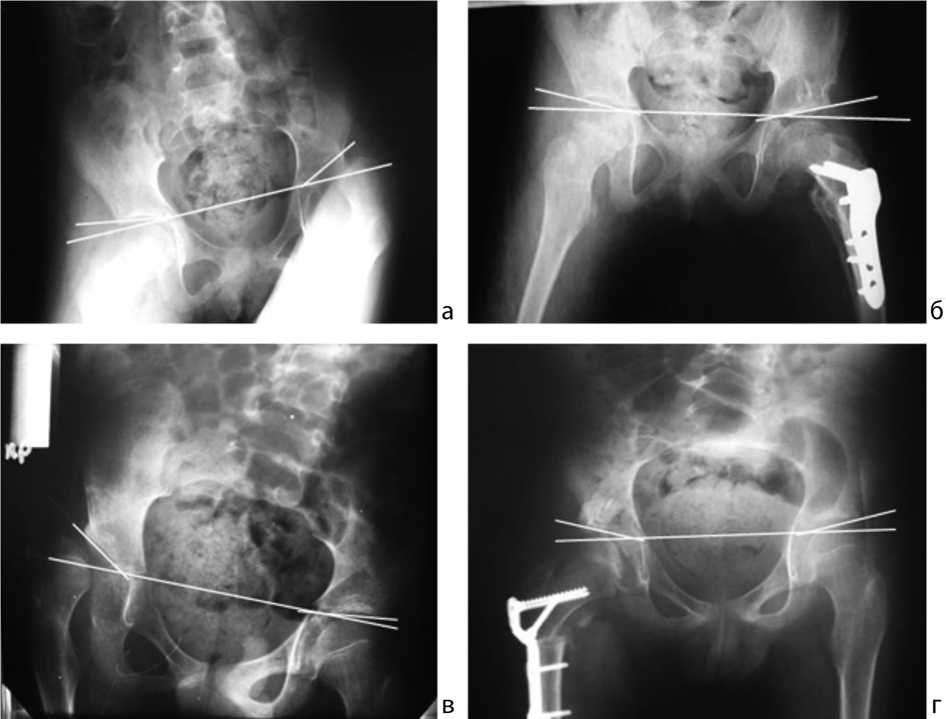

Рис. 1. Индекс Reimers: а – рентгенограмма таза пациентки Б. до лечения, б – рентгенограмма таза пациентки Б. после реконструктивных вмешательств с использованием пластин LCP Synthes, Surfix, в – рентгенограмма таза пациента К. до лечения, г – рентгенограмма таза пациента К. после реконструктивных вмешательств с использованием пластин Surfix

Различия между группами проявились по параметрам длительности вмешательства и величины кровопотери (табл. 3). Причем статистически более длительными были вмешательства в первой группе. Величина среднестатистической интраоперационной кровопотери также была более значимой при применении пластин LCP Synthes. Расчетные результаты показывают, что в первой группе кровопотеря составила в среднем 12,1 % от объема циркулирующей крови, во второй – 11,2 %. Интересны данные Webb et al., которые указывают на объем кровопотери 7-9 % при выполнении корригирующих межвертельных остеотомий у детей со спастическим параличом при использовании в качестве материала остеосинтеза пластин Richards с динамизирующим шеечным винтом [26].

Ни у одного пациента мы не отмечали вторичного смещения костных фрагментов, не было также случаев замедленной консолидации, миграции материала остеосинтеза. Отсутствовали также септические и неврологические осложнения.

У одной пациентки (уровень V GMFCS) в первой группе произошло развитие асептического некроза головки бедра, но уже к шестому месяцу после операции отмечена хорошая динамика восстановления формы и структуры проксимального эпифиза бедренной кости.

Таким образом, в нашей проспективной серии мы получили запланированный результат при оперативном лечении подвывихов и вывихов бедра у пациентов с тяжелыми формами ДЦП в рамках многоуровневых вмешательств во всех случаях. Несколько более длительными и травматичными были вмешательства в первой группе.

Таблица 3

Показатели длительности вмешательства и гематограммы

|

Длительность вмешательства, мин |

Оценочная кровопотеря, мл |

Количество эритроцитов ×106/мл |

Гемоглобин; г/л |

|||

|

до операции |

через сутки |

до операции |

через сутки |

|||

|

Группа 1 |

172±9 |

165,6±20,3 |

4,6±0,1 |

3,3±0,2 |

125,4±3,3 |

84,2±4,3 |

|

Группа 2 |

141±12* |

145±12,8 |

4,5±0,1 |

3,6±0,1* |

129,3±3,6 |

91,1±4,4 |

Примечание: *– статистически значимая разница (p<0,05, Student’s).

ДИСКУССИЯ

Частота встречаемости спастического паралича у детей в странах Западной Европы и Северной Америки составляет в среднем 2-3 случая на 1000 [17, 32]. Частота подвывихов и вывихов у таких детей варьирует от 2,6 до 28 % [18]. Необходимость раннего вмешательства при подвывихах и вывихах бедра у детей со спастическим параличом обусловлена необходимостью устранения болевого синдрома, порочного положения в тазобедренном суставе, увеличением объема движений, облегчения выполнения гигиенических процедур, необходимостью профилактики развития раннего кок-сартроза с выраженным болевым синдромом на фоне спастичности с целью придания ребенку способности сидеть самостоятельно или с помощью вспомогательных средств, для появления возможности вертикализа-ции и осевой нагрузки на нижние конечности с целью предотвращения прогрессирования остеопороза, а в некоторых случаях - возвращение способности ходьбы с помощью вспомогательных средств [4, 14, 27]. Известно, что подвывихи и вывихи бедра развиваются преимущественно у детей с тяжелыми формами спастического паралича (IV и V уровни по GMFCS) [9, 14, 18, 29]. При этом болевой синдром высокой и средней степени тяжести встречается в 73,7 % при подвывихах и вывихах бедра уже у детей, неизбежно усугубляясь с возрастом [9, 11]. При определении показаний к оперативному лечению у наших пациентов мы опирались на вышеперечисленные аргументы.

Оптимальным возрастом выполнения реконструктивных вмешательств является период до 5-7 лет, когда потенциал ремоделирования вертлужной впадины и проксимального отдела бедра после вправления головки еще значителен, а ускорение прогрессирования снижения амплитуды движений в суставах еще не наступило [7, 8, 14, 18, 27]. В нашей серии пациенты относились преимущественно к данному возрастному промежутку.

В более позднем возрасте выполнение реконструктивных вмешательств бесперспективно, и выполняются вальгизирующие остеотомии или протезирование тазобедренного сустава у пациентов, сохранивших способность к самостоятельному передвижению, либо резекция проксимального отдела бедра [9, 12, 13].

Основным рентгенологическим обследованием у таких пациентов является рентгенография таза в прямой проекции, учитывающая степень поясничного лордоза и сгибательные контрактуры тазобедренных суставов [19, 29]. Основным критерием, определяющим показания к операции, является индекс миграции Reimers [25, 28]. В случае, если индекс равен или более 33 %, то речь идет о подвывихе в тазобедренном суставе, если же индекс более 50 % или скорость его увеличения равна или более 7 % в год, то возникают явные показания к реконструктивному вмешательству [25, 29]. У наших пациентов индекс миграции Reimers был в среднем выше 50 % в обеих сравниваемых группах.

Из других показателей значение для определения показаний к объему вмешательства имеет ацетабулярный индекс. Известно, что если в возрасте 30 месяцев он составляет 30° и более градусов, то к возрасту 5 лет следует ожидать развития подвывиха или вывиха бедра у детей со спастическим параличом, несмотря на проводимое консервативное и ортопедическое лечение [25, 29]. Скошенность крыши вертлужной впадины, особенно ее задне-верхнего сектора, является основным компонентом при определении показаний к ацетабулопластике [21, 23]. В нашем исследовании на момент вмешательства ацетабулярный индекс был в среднем 29°. Развернутый или скошенный аспект крыши вертлужной впадины определил выполнение ацетабулопластики в 26 случаях. Проекционный шеечно-диафизарный угол и угол Wiberg используются для контроля результатов оперативного лечения. В нашей серии при контроле через 5-6 месяцев после операции угол Wiberg соответствовал возрастной норме, шеечнодиафизарный угол намеренно был создан ниже физиологической нормы, учитывая тенденцию к вальгизации у детей со спастическими параличами [14, 18, 27].

В настоящее время стандартом оперативного вмешательства при подвывихах и вывихах бедра считается сочетание деротационно-варизирующей укорачивающей межвертельной остеотомии бедренной кости и ацетабулопластики [14, 20, 21, 27]. Доказано, что у детей со спастическими параличами биомеханически обоснованным является создание наибольшего отклонения задне-верхнего сектора впадины, где головка бедра после варизирующей остеотомии и вправления в вертлужную впадину остается наименее покрытой [3, 23, 33]. Этим критериям соответствует в наибольшей степени ацетабулопластика по San Diego, в меньшей степени – по Dega [20, 21, 23]. Операции типа остеотомии по Salter или тройной остеотомии таза, наоборот, еще больше открывают задний сектор и противопоказаны в подавляющем большинстве случаев у детей со спастическим параличом [15, 23, 24]. В нашей серии ацетабулопластика по San Diego была выполнена в 26 из 45 реконструктивных вмешательств на тазобедренном суставе, остеотомия по Salter – лишь у одного ребенка (билатерально).

Материалом остеосинтеза, наиболее адаптированным к фиксации остеопорозных костных фрагментов, считаются блокируемые пластины [22, 30]. Применение угловых клинковых пластин, считавшихся ранее материалом выбора, нередко сопровождается осложнениями: инфекционными в 2,5 % случаев, потерей фиксации фрагментов – 1 %, переломы 1-4,5 % [1, 34]. Как видно и из нашего исследования, блокируемые пластины обеспечивают надежную фиксацию, исключающую вторичные смещения и другие осложнения из выше- перечисленных. Методика оперативного лечения с их использованием надежна и воспроизводима.

Реконструктивные операции на тазобедренном суставе в подавляющем большинстве случаев сопровождаются многоуровневыми вмешательствами на мягких тканях: аддуктотомии, пластика, тено- и апо-невротомии сгибателей коленного сустава, удлинение поясничной порции m. iliopsoas и прочее [16, 20]. В такой ситуации каждый компонент, включая реконструктивные вмешательства на тазобедренном суставе, должен быть как можно менее травматичным. Следует учитывать тот факт, что у детей с тяжелыми формами спастического паралича часто присутствуют разнообразные хронические заболевания внутренних органов, эпилепсия, анемия, что, с одной стороны, значительно ослабляет резистентность организма и имеет значение для послеоперационного периода, с другой стороны, тяжелые и травматичные оперативные вмешательства могут вызвать декомпенсацию сопутствующих заболеваний [2, 10, 31, 32].

Проспективное исследование, проведенное нами, показало, что при применении сходной хирургической техники выполнения вмешательства при реконструкции тазобедренного сустава при подвывихах и вывихах бедра у детей с тяжелыми формами спастического паралича в стандартных условиях использования блокируемых пластин Surfix сопровождается достоверно более короткой длительностью оперативного вмешательства и меньшей кровопотерей. Возможными причинами являются простота манипуляций с пластинами, меньшее количество дополнительного используемого инструментария, сравнительная простота манипулирования с ним, меньшее количество каналов для введения шурупов. C. Morin, кроме того, указывает на меньшее облучение пациента и хирурга при установке пластин Surfix [22].

ВЫВОДЫ

Результаты оперативного лечения подвывихов и вывихов бедра у детей с тяжелыми формами спастического паралича вполне удовлетворительны и воспроизводимы. Применение блокируемых пластин различного типа, предназначенных для проксимального отдела бедренной кости (LCP Synthes или Surfix), не влияет на конечный результат, обеспечивает стабильную фиксацию остеопорозных костных отломков, исключает такие осложнения как вторичные смещения отломков и миграцию материала остеосинтеза. Использование пластин Surfix сопровождается меньшим объемом кровопотери, длительность вмешательства при и этом короче, что важно для детей с тяжелыми формами спастического паралича, имеющих сопутствующие хронические заболевания.