Сравнительное изучение связей богатства видов, родов и семейств сосудистых растений от климата и рельефа в Среднем Поволжье

Автор: Шарая Лариса Станиславовна, Шарый Петр Александрович, Иванова Анастасия Викторовна, Костина Наталья Викторовна, Розенберг Геннадий Самуилович

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изучается влияние климатических показателей, рельефа и солнечной радиации на богатство разных таксономических рангов сосудистых растений. Выявлен неизвестный ранее в литературе результат: богатство таксонов разного уровня проявляет не только различную чувствительность к одним и тем же факторам окружающей среды, но также может иметь с ними противоположные связи. Например, с ростом вариабельности осадков снижается богатство видов, родов - увеличивается, семейств - практически не меняется; богатство видов положительно связано с освещенностью склонов, а богатство родов - отрицательно. Эти факты свидетельствуют о наличии различающихся механизмов адаптации таксонов разных рангов, включая противоположные реакции в ответ на изменения условий среды. Некогерентные реакции таксономических уровней могут способствовать сохранению разнообразия растительного сообщества в условиях меняющегося климата.

Богатство видов, богатство родов, богатство семейств, климат, рельеф, солнечная радиация

Короткий адрес: https://sciup.org/148323339

IDR: 148323339 | УДК: 58(4) | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10410

Текст научной статьи Сравнительное изучение связей богатства видов, родов и семейств сосудистых растений от климата и рельефа в Среднем Поволжье

В литературе рассматривают чаще связь числа видов (ЧВ) растений с факторами среды, в то время как количество исследований по связи числа надвидовых таксонов растений среды значительно меньше (Qian, Ricklefs, 2004; Juárez et al., 2007). Распределение числа видов, числа родов (ЧР) и числа семейств (ЧС) может не совпадать в пространстве: так, в Северной Америке наибольшее число видов и родов отмечено на юго-западе, а семейств – на юго-востоке (Qian et al., 2003); для Восточной Европы показано, что максимум скорости изменения ЧС с широтой лежит на 3,5–4,4° севернее, чем ЧР и ЧВ

(Шмидт, 1979). Семейства растений демонстрируют в больших регионах меньший эндемизм, чем виды, поэтому выявление влияния условий региона с помощью анализа ЧС эффективнее, чем с помощью ЧВ. Например, при сравнении флоры деревьев умеренной зоны США и Восточной Азии было выявлено мало общих видов, но 20 общих родов и 40 семейств в обоих регионах (Latham, Ricklefs, 1993). В целом распределения таксонов разного ранга обладают экологической спецификой (Морозова, 2011). Цель работы – сравнительное изучение реакций числа видов, родов и семейств на климатические и радиационные показатели в регионе Среднего Поволжья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Изучаемый регион включает Самарскую область и восток Ульяновской. ЧВ, ЧР и ЧС сосудистых растений подсчитывали на 25 площадках по 100 км2 каждая. Флористические описания проводили в 2004–2018 гг. ЧВ на площадках менялось от 394 до 690, составляя в среднем 512±80, ЧР – от 217 до 391 (среднее 308±48), ЧС

– от 61 до 97 (среднее 75±8). Биоклиматические характеристики для анализа связей температуры и осадков каждого месяца взяли из базы данных WorldClim, где они усреднены за 50 лет (1950– 2000 гг.). Относительную освещенность склонов F определяли как перпендикулярность падения солнечных лучей на земную поверхность: F= 100% для перпендикулярного падения лучей и нулю на теневых склонах. Характеристики рельефа оценивали с помощью матрицы высот разрешения 600 м. Для этого внутри каждой площадки 100 км2 брали 100 клеток со стороной 600 м. По ним находили максимальную Fx , минимальную Fn и среднюю F AV освещенность., а также гетерогенность рельефа, определенную как стандартное отклонение высот в 100 клетках (Шарый и др., 2019). Нелинейные связи ЧВ, ЧР и ЧС c факторами среды оценивали в программе Microsoft Excel, знак связи определяли по линейным трендам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧВ связано с ЧР нелинейно ( R 2 = 0,46), ЧВ с ЧС связано линейно ( R 2 = 0,55). Плотность видов на род ЧВ/ЧР невелика и равна 1,7, а ЧВ/ЧС = 6,8. Наиболее заметные линейные связи ЧВ имеет с модулем разности осадков марта и их средним значением, ЧР – осадков октября, ЧС – осадков декабря.

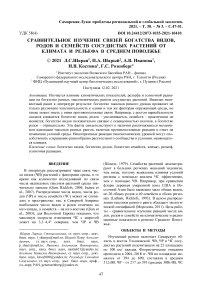

Некогерентные зависимости богатства разных таксономических уровней от географических направлений показаны на рис. 1. По каждому рассмотренному направлению имеются различия в изменениях богатства таксономического уровня: относительно заметное возрастание ЧВ на восток, при слабо выраженной тенденции увеличения ЧС и несколько больше – снижения ЧР по этому же направлению. По направлениям на северо-восток и юго-восток снижение ЧР происходит заметнее при одновременном некотором возрастании ЧВ и ЧС. Градиенты богатства разных таксономических уровней по географическим направлениям различаются. В большей степени когерентны зависимости для ЧВ и ЧС, хотя для ЧС тенденции выражены слабее. Противоположны ЧВ и ЧС зависимости от направлений ЧР. В целом, можно заключить, что изменения ЧС по направлениям относительно слабые, ЧВ заметно возрастает при движении на восток, ЧР снижается на северо-восток и юго-восток. Заметим, что такие зависимости отвечают также снижению ЧВ при движении на запад и возрастанию ЧР по направлению на юго-запад и на северо-запад.

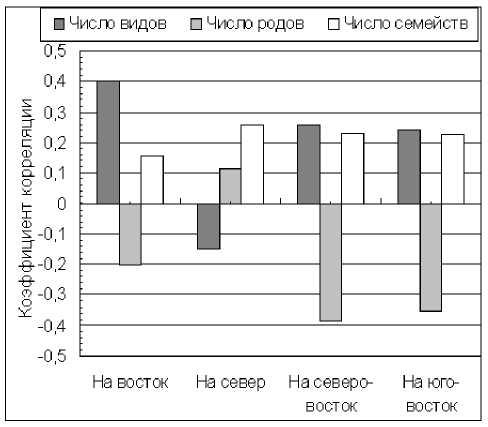

На рис. 2 видны тенденции изменения богатства трех уровней от характеристик рельефа: ЧС показывает слабые тенденции изменения, но которые опять когерентны с изменениями ЧВ. ЧВ увеличивается на площадках с ростом диапазона высот, крутизны склонов и гетерогенности рельефа; одновременно с перечисленными характеристиками происходит снижение ЧР. Иными словами, в противоположность ЧВ, ЧР растет на пологих площадках с малым диапазонам высот и слабой гетерогенностью рельефа.

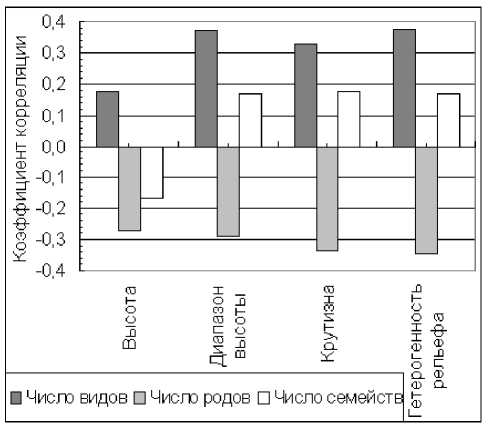

Связи ЧВ, ЧР и ЧС с годовой температурой, температурами месяцев и сезонов слабые, связи же с осадками более тесные (рис. 3). Так, изменения ЧВ и ЧС с осадками месяцев холодного периода согласованы: с возрастанием осадков растет и их богатство. Для тех же месяцев ЧР с ростом осадков снижается. В месяцы теплого периода (за исключением июля) ЧР и ЧС имеют согласованные реакции, увеличиваясь с ростом осадков; ЧВ имеет противоположную тенденцию к снижению в эти месяцы.

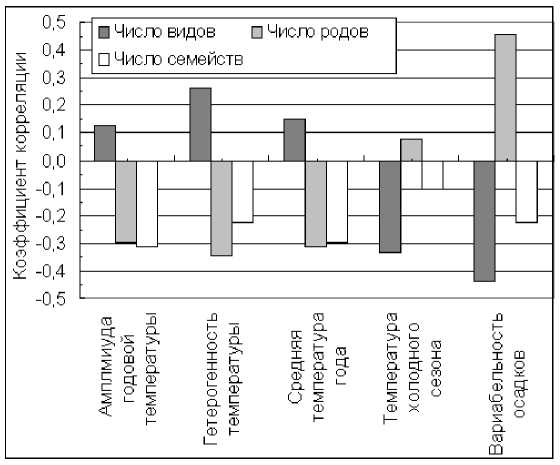

Из результатов анализа связей богатства трех таксономических уровней с 19 биоклиматиче-скими показателями из базы данных WorldClim приводим некоторые, которые свидетельствуют о разном характере зависимости от них (рис. 4). Для таксонов надвидового уровня связи с амплитудой годовой температуры (разностью между максимальной и минимальной месячными температурами года), вариабельностью температуры (ее стандартным отклонением) и среднегодовой температурой отрицательны; при этом ЧВ остается практически нечувствительным к этим факторам. При росте вариабельности осадков ЧВ уменьшается, а ЧР растет.

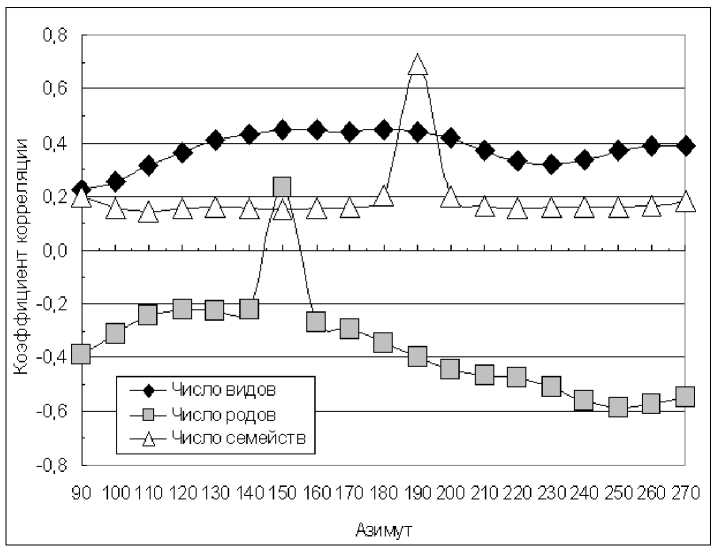

На рис. 5 видно, что ЧВ растений положительно связано с максимальной освещенностью склонов Fx при всех изученных азимутах Солнца; связь усиливается при юго-восточном и южном положении Солнца.

ЧС характеризуется подобной положительной связью с Fx, однако она выражена лишь в тенденции. В противоположность этим таксономическим уровням, ЧР имеет противоположную зависимость: чем больше Fx, тем меньше ЧР на площадках. Отрицательная связь их возрастает при южных и юго-западных азимутах Солнца, что отвечает снижению ЧР на хорошо освещенных и прогретых склонах и, наоборот росту ЧР на плохо освещенных склонах. Такая некогерентная реакция разных таксонов на радиационный режим может обусловливать определенные преимущества в выживании и сохранении разнообразия растительного сообщества. Например, условия прогнозируемого усиления радиации по данным Росгидромета в Европейской части России могут быть благоприятны для роста ЧВ и ЧС, но неблагоприятны для ЧР. В условиях же снижения радиации преимущество получит ЧР. Отметим, что характер связей трех таксономиче- ских рангов со средней и минимальной освещенностью склонов на площадках близок к описан- ной выше, однако коэффициенты корреляции меньше.

Рис. 1. Зависимость богатства трех таксономических рангов от географических направлений. Fig. 1. Dependence of the richness of species of the three taxonomic ranks on geographic directions.

Рис. 2. Зависимость ЧВ, ЧР и ЧС от характеристик рельефа. Fig. 2. Dependence of the number of species, the number of genera and the number of families on the characteristics of the relief.

Рис. 3. Зависимость богатства трех таксономических уровней от осадков месяцев.

Fig. 3. Dependence of the richness of species of the three taxonomic levels on precipitation months.

Рис. 4. Зависимость ЧВ, ЧР и ЧС от ряда биоклиматических показателей.

Fig. 4. Dependence of the number of species, the number of genera and the number of families on a number of bioclimatic indicators.

Рис. 5. Изменение тесноты связей числа видов, родов и семейств с максимальной освещенностью склонов при разных азимутах.

Fig. 5. Changes in the density of relationships between the number of species, genera and families with the maximum illumination of slopes at different azimuths.

Разнообразие реакций богатства трех таксономических рангов, включающее и противоположные реакции на условия окружающей среды неизвестны ранее в литературе. Такие некогерентные связи могут способствовать сохранению и устойчивости растительного сообщества при разных векторах изменениях среды. Выявление и подтверждение различий в реакциях разных таксономических уровней может быть рекомендовано при разработке стратегии и тактики по сохранению биоразнообразия.

Список литературы Сравнительное изучение связей богатства видов, родов и семейств сосудистых растений от климата и рельефа в Среднем Поволжье

- Морозова О.В. Пространственные тренды таксономического богатства флоры сосудистых растений // Биосфера. 2011. Т. 3, № 2. С. 190-207.

- Шарый П.А., Шарая Л.С., Иванова А.В., Костина Н.В., Розенберг Г.С. Сравнительный анализ видового богатства жизненных форм сосудистых растений в Среднем Поволжье // Сибирский экологический журнал. 2019. № 4. С. 383-396.

- Шмидт В.М. Зависимость количественных показателей конкретных флор европейской части СССР от географической широты // Ботанический журнал. 1979. Т. 64, № 2. C. 172-183.

- Juárez A., Ortega-Baes P., Sühring S. et al. Spatial patterns of dicot diversity in Argentina // Biodiversity and Conservation. 2007. V. 16. P. 1669-1677.

- Latham R.E., Ricklefs R.E. Continental comparisons of temperate-zone tree species diversity // Ricklefs R.E., Schluter D. (Eds.) Species diversity in ecological communities: historical and geographical perspectives. Chicago: University of Chicago Press, 1993. Р. 294-314.

- Qian H., Ricklefs R.E. Taxon richness and climate in angiosperms: is there a globally consistent relationship that precludes region effects? // The American Naturalist. 2004. V. 163, Nо. 5. P. 773-779.