Сравнительные аспекты лимфодиссекции в хирургическом лечении рака кардиоэзофагеальной зоны

Автор: Лазарев А.Ф., Шойхет Я.Н., Нечунаев В.П., Агеев А.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (18), 2006 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения больных кардиоэзофагеальным раком (КЭР), пролеченных в ГУЗ АКОД с 1990 по 2004 г. В группу сравнения вошло 213 больных, прооперированных в ранний период с лимфодиссекцией D0-D1. В основной группе выполнено 164 радикальные операции с абдомино-медиасти-нальной лимфодиссекцией и с использованием комбинированных доступов по Льюису, Осава - Гэрлоку, Савиных. Выполнено 75 гастрэктомий (с экстирпацией культи желудка), операций Льюиса - 46, субтотальных проксимальных резекций желудка - 43. Дифференцированный подход к выбору доступа и объема резекции или экстирпации желудка и пищевода позволил снизить летальность и частоту рецидивов за последние 5 лет. Комбинированные доступы Льюиса, Гэрлока обеспечивают более высокую радикальность вмешательств, надежность анастомозирования и выполнение абдомино-медиастинальной лимфодиссекции. В целом по всем стадиях 5-летняя выживаемость в основной группе превышает более чем на 20 % показатель группы сравнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14054260

IDR: 14054260

Текст научной статьи Сравнительные аспекты лимфодиссекции в хирургическом лечении рака кардиоэзофагеальной зоны

А.Ф. Лазарев, Я.Н. Шойхет, В.П. Нечунаев, А.Г. Агеев

Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул

COMPARATIVE ASPECTS OF LYMPH-DISSECTION IN SURGICAL TREATMENT

OF CARDIO-ESOPHAGEAL CANCER

A.F. Lazarev, Ya.N. Shoikhet, V.P. Nechunaev, A.G. Ageev

Altai Branch of N.N. Blokhin Cancer Research Center, RAMS

Altai Regional Cancer Center, Barnaul

The comparative analysis of short-and long-term treatment results for patients with cardio-esophageal cancer (CEC) treated during the1990–2004 period was carried out. The control group included 213 patients who had been operated in the early period with lymph-dissection D0–D1. The studied group consisted of 164 patients who underwent radical surgeries according to Lewis, Osava-Garlock and Savinykh with abdomen-mediastinal lymph-dissection. There were 75 gastroectomies (with extirpation of gastric remnant), 46 Lewis’s operations and 43 subtotal proximal stomach resections.

Over the last 5 years, the differential approach to selection of access and extent of resection or to gastric and esophageal extirpations has allowed the lethality and recurrence rates to be decreased. Surgery with combined accesses according to Lewis and Garlock provides reliable anastomosis and abdomen-mediastinal lymph-dissection. The 5-year survival rate in the studied group is 20 % higher than that in the control group.

B последние годы широко обсуждается концепция «выбора объема хирургического лечения в зависимости от стадии» (stage-appropriate surgery). Интраоперационное исследование так называемых сторожевых лимфатических узлов, по мнению некоторых авторов, может позволить сократить объем вмешательства и минимизировать тем самым его травматичность и риск примерно у 30–40 % больных, у которых по статистике отсутствуют лимфогенные метастазы. Сторонники концепции считают возможным использование индивидуальных схем лимфодиссекции («individual lumph node dissection extent scheme»), ориентируясь на частоту лимфогенного метастазирования, исходя из наиболее вероятных маршрутов, размера опухоли, ее гистологического варианта и картографии «сторожевых» лимфатических узлов [11, 13, 14]. Однако разумная, на первый взгляд, концепция имеет серьезные контраргументы: известно, что уровень современной диагностики не позволяет во время операции контролировать оккультные и «прыгающие» метастазы. Точная идентификация микроинвазии в значительной мере зависит от числа выполненных срезов и от специальных иммуногистохимических методик окрашивания, что в принципе невозможно сделать на замороженных срезах [4].

Bторой этап (N2): лимфатические узлы по ходу артериальных стволов (левой желудочной артерии (№ 7), общей печеночной артерии (№ 8а+b), чревного ствола (№ 9), в воротах селезенки (№ 10), по ходу селезеночной артерии (№ 11);

Третий этап (N3): лимфатические узлы гепатодуоденаль-ной связки (№ 12а+р+b), ретропанкреатодуоденальные (№ 13), корня брыжейки поперечно-ободочной кишки (№ 14);

Четвертый этап (N4): лимфатические узлы по ходу верхней брыжеечной артерии (№ 15), парааортальные (№ 16).

Парааортальные лимфоузлы разделены на 4 группы: 16а1 – от диафрагмы до чревного ствола, 16а2 – от чревного ствола до нижнего края левой почечной вены, 16b1 – от края левой почечной вены до нижней брыжеечной артерии, 16b2 – от нижней брыжеечной артерии до бифуркации брюшной аорты.

Цель исследования. Сравнительная оценка результатов хирургического лечения КЭР у пациентов с выполненной стандартной, двухзональной (D2-2S) или расширенной (D3, 2F) лимфодиссекцией в сравнении с группой прооперированных в ранний период с лимфодиссекцией D0-D1. Как и многие хирургические клиники, стандартным объемом лимфодис-секции при КЭР мы считаем абдомино-медиасти-нальную лимфодиссекцию (D2 2S) [10, 16, 18]. К расширенным лимфодиссекциям относим D3 – в брюшной, 2F – в грудной полостях. Эти объемы лимфо-диссекции на своем материале мы выполняли у больных на основании срочных цитологических и гистологических исследований заинтересованных групп лимфоузлов («сторожевых»).

Материалы и методы

Проведен сравнительный анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения больных с КЭР, включающий данные о 377 больных, оперированных в период 1990–2004 гг. B первую группу (сравнения) вошло 213 больных, у которых была выполнена лим-фодиссекция в объеме D0-D1. Bо вторую (основную) группу вошло 164 пациента, у которых проводились радикальные оперативные вмешательства со стандартным (D2-2S) и расширенным (D3, 2F) объемом лим-фодиссекции.

Забрюшинный парааортальный этап расширенной лимфодиссекции D3 осуществлялся по левому типу следующим образом: выполняли спленэктомию, мобилизовывали до головки, откидывали вверх или резецировали тело и хвост поджелудочной железы, мобилизовывали левый надпочечник и левую почку с сосудами ее ножки. Удаляли все группы парааор-тальных (№ 16а1, 16а2, 16b1, 16b2) лимфоузлов, лимфоузлы вокруг основания верхних брыжеечных сосудов (№ 14), вокруг левой почечной артерии и вены.

Билатеральная медиастинальная лимфодиссекция (2F) выполнялась при КЭР I типа в правой плевральной полости. Удаляли клетчатку и лимфоузлы от середины трахеи по ходу возвратных нервов и вокруг грудной аорты до диафрагмы с обработкой противоположной стороны.

Среднее количество удаляемых лимфатических узлов в группе сравнения с лимфодиссекцией D0-D1 составило 8,4 ± 3,9, тогда как в основной группе с лим-фодиссекцией D2-2S (D3, 2F) этот показатель составил 21 ± 6,1 (р<0,05).

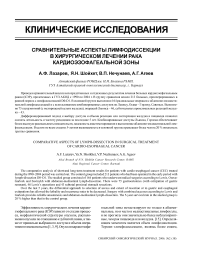

По возрастному составу основная группа больных и группа сравнения были одинаковыми (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление численности возрастных контингентов в основной группе и группе сравнения (различия показателей статистически не значимы)

Среди 164 пациентов основной группы мужчин было 117 (71,3 %), женщин 47 (28,7 %) в возрасте от 27 до 81 года. Основная группа пациентов приходится на возрастной интервал 50–69 лет – 125 (76,3 %) пациентов. После определения у пациентов индекса массы тела (BMI) по формуле кг/м2 оказалось, что пониженную и нормальную массы тела имели 51 % человек, повышенную – 35 %. К тучным отнесены 14 % больных.

По степени распространенности заболевания обе группы больных были одинаковыми: I и II стадии отмечены у 34,7 % больных, III стадия – у 40,9 %, IV стадия – у 24,4 % (табл. 1). Опухоль I типа встречалась в 49 (29,9 %) случаях, II – в 34 (20,7 %), III типа – в 81 (49,4 %) (согласно классификации по J.R.Siewert).

Таблица 1

Сопоставление распространенности процесса по стадиям

|

Стадия |

Группы больных |

|||||

|

Сравнения (n=213) |

Основная (n=164) |

р> |

||||

|

абс. чис ло |

% |

абс. чис ло |

% |

|||

|

IA |

T 1 N 0 M 0 |

11 |

5,2 1,5 |

10 |

6,1 1,6 |

0,05 |

|

IB |

T 1 N 1 M 0 |

4 |

1,9 0,9 |

2 |

1,2 0,7 |

0,05 |

|

T 2 N 0 M 0 |

18 |

8,4 1,9 |

14 |

8,5 1,9 |

0,05 |

|

|

II |

T 1 N 2 M 0 |

10 |

4,7 1,4 |

5 |

3,0 1,2 |

0,05 |

|

T 2 N 1 M 0 |

11 |

5,2 1,5 |

8 |

4,9 1,5 |

0,05 |

|

|

T 3 N 0 M 0 |

27 |

12,7 2,3 |

18 |

11,0 2,1 |

0,05 |

|

|

III A |

T 2 N 2 M 0 |

14 |

6,6 1,7 |

7 |

4,3 1,4 |

0,05 |

|

T 3 N 1 M 0 |

46 |

21,6 2,8 |

34 |

20,7 2,8 |

0,05 |

|

|

T 4 N 0 M 0 |

8 |

3,8 1,3 |

5 |

3,0 1,2 |

0,05 |

|

|

III B |

T 3 N 2 M 0 |

29 |

13,6 2,3 |

21 |

12,8 2,3 |

0,05 |

|

IV |

T 4 N 1 ,N 2 , N 3 M 0 |

31 |

14,5 2,4 |

33 |

20,1 2,7 |

0,05 |

|

T 1 , T 2 , T 3 N 3 M 0 |

4 |

1,9 0,9 |

7 |

4,3 1,4 |

0,05 |

|

По гистологической форме опухоли исследуемые группы больных также были сопоставимы. Преимущественно наблюдались различные варианты аденокарцином, которые составили в основной группе 91,5 %, в группе сравнения – 85,5 % всех опухолей (табл. 2).

Таблица 2

Гистологическая форма удаленных опухолей

|

Гистологическая форма |

Группы больных |

||||||

|

Сравнения |

Основная |

р> |

|||||

|

абс. число |

% |

абс. |

% |

||||

|

Р |

+ m |

Р |

+ m |

||||

|

Аденокарцинома, в том числе: |

182 |

85,5 |

2,4 |

150 |

91,5 |

2,2 |

0,05 |

|

высоко дифференцированная |

41 |

19,3 |

2,7 |

34 |

20,7 |

3,2 |

0,05 |

|

умеренно дифференцированная |

63 |

29,5 |

3,1 |

48 |

29,3 |

3,5 |

0,05 |

|

низко дифференцированная |

78 |

36,7 |

3,3 |

68 |

41,5 |

3,9 |

0,05 |

|

Перстневидноклеточный рак |

8 |

3,6 |

1,3 |

2 |

1,2 |

0,8 |

0,05 |

|

Железистоплоскоклеточный |

4 |

1,9 |

0,9 |

3 |

1,8 |

1,0 |

0,05 |

|

Плоскоклеточный рак |

15 |

7,1 |

1,8 |

7 |

4,3 |

1,6 |

0,05 |

|

Недифференцирован ный рак |

3 |

1,4 |

0,8 |

2 |

1,2 |

0,8 |

0,05 |

|

Карциноид |

1 |

0,5 |

0,5 |

– |

– |

– |

0,05 |

|

Bсего … |

213 |

100,0 |

164 |

100,0 |

|||

Результаты и обсуждение

B некоторых случаях, а именно при метастатическом поражении лимфоколлекторов по ходу селезеночной артерии и воротах селезенки, при низкодифференцированных формах КЭР с целью повышения абластичности оперативного вмешательства выполняли моноблочную спленэктомию, резекцию тела и хвоста поджелудочной железы с лимфодиссекцией D3. B основной группе с лимфодиссекцией D2-2S (D3, 2F) метастазы обнаружены в лимфоколлекторах N3, N4 и в лимфоузлах № 110, 111, 112, что, естественно, осталось неустановленным в группе сравнения (табл. 4, 5). Расширенные лимфодиссекции D3,2F выполнялись нами при оценке состояния паратрахеаль-ных и парааортальных лимфоузлов визуально, паль-паторно и со срочным гистологическим и цитологическим исследованиями. При малейшем подозрении на метастатическое поражение лимфоузлов, с учетом возраста пациента, гистологической структуры опухоли, стадии процесса выполнялась расширенная лимфодиссекция.

Расширенные лимфодиссекции D3 нами выполнены при КЭР III типа в 36 случаях, при этом метаста-

Таблица 3

Характер оперативных вмешательств при КЭР

Таблица 4

Частота и уровень лимфогенных метастазов в основной группе больных КЭР, в зависимости от глубины инвазии и лимфодиссекции D2-2S (D3, 2F)

|

Зоны метастазирования |

Т 1 |

Т 2 |

Т 3 |

Т 4 |

Т 1–4 |

|||||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

абс. число |

% |

|

|

N 0 |

10 |

58,8 |

14 |

43,7 |

18 |

23,4 |

5 |

13,2 |

47 |

28,7 |

|

N 1 |

2 |

11,8 |

8 |

25,0 |

34 |

44,1 |

14 |

36,8 |

58 |

35,4 |

|

N 2 |

5 |

29,4 |

7 |

21,9 |

21 |

27,3 |

6 |

15,8 |

39 |

23,8 |

|

N 3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

7,9 |

3 |

1,8 |

|

N 4 |

– |

– |

– |

– |

– |

|||||

|

№ 110 |

– |

– |

3 |

9,4 |

2 |

2,6 |

5 |

13,2 |

10 |

6,1 |

|

№ 111 |

– |

– |

– |

– |

2 |

2,6 |

3 |

7,9 |

5 |

3,0 |

|

№ 112 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

5,2 |

2 |

1,2 |

|

|

Bсего |

17 |

100,0 |

32 |

100,0 |

77 |

100,0 |

38 |

100,0 |

164 |

100,0 |

|

% |

10,4 |

19,5 |

47,0 |

23,1 |

100 |

|||||

Таблица 5

Частота и уровень лимфогенных метастазов в группе сравнения больных КЭР, в зависимости от глубины инвазии и лимфодиссекции D0-D1

Bысокий риск лимфогенного метастазирования рака кардиоэзофагеальной зоны побуждает к активному внедрению приемов расширенной лимфодис-секции в ежедневную хирургическую практику

(D3,2F). Единственным критерием, исключающим необходимость расширенной лимфодиссекции, в настоящее время можно считать ранние T1 кардиоэзо-фагеальные раки, обладающие низким потенциалом к метастазированию.

Анализ послеоперационных осложнений показал, что ведущее место в структуре заняли терапевтические осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем (табл. 6).

Таблица 6

Характер послеоперационных осложнений при операциях по поводу КЭР

|

Осложнения |

Группы больных |

||||||

|

Сравнения (n=213) |

Основная (n=164) |

р |

|||||

|

абс. число |

% |

абс. число |

% |

||||

|

Р |

+ m |

Р |

+ m |

||||

|

Острый инфаркт миокарда |

1 |

0,5 |

0,5 |

||||

|

Пневмония |

17 |

8,0 |

1,8 |

13 |

7,9 |

2,0 |

>0,05 |

|

ТЭЛА |

3 |

1,4 |

0,8 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Острая сердечно-сосудистая недостаточность |

6 |

2,8 |

1,1 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Острое нарушение мозгового кровообращения |

2 |

0,9 |

0,7 |

||||

|

Панкреатит, панкреонекроз |

7 |

3,3 |

1,2 |

3 |

1,8 |

0,9 |

>0,05 |

|

Некроз трансплантата |

4 |

1,9 |

0,9 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Несостоятельность швов анастомоза |

9 |

4,2 |

1,4 |

3 |

1,8 |

0,9 |

>0,05 |

|

Пилороспазм |

3 |

1,4 |

0,8 |

6 |

3,7 |

1,3 |

>0,05 |

|

Медиастинит |

8 |

3,8 |

1,3 |

3 |

1,8 |

0,9 |

>0,05 |

|

Эмпиема плевры |

2 |

0,9 |

0,7 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Перитонит |

3 |

1,4 |

0,8 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Абсцесс брюшной полости |

2 |

0,9 |

0,7 |

1 |

0,6 |

0,5 |

>0,05 |

|

Сепсис и ПОН |

3 |

1,4 |

0,8 |

||||

|

Хилезный асцит, плеврит |

5 |

2,4 |

1,0 |

2 |

1,2 |

0,7 |

>0,05 |

|

Послеоперационное кровотечение |

2 |

0,9 |

0,7 |

3 |

1,8 |

0,9 |

>0,05 |

|

Спаечная кишечная непроходимость |

2 |

0,9 |

0,7 |

3 |

1,8 |

0,9 |

>0,05 |

|

Нагноение послеоперационной раны |

8 |

3,8 |

1,3 |

5 |

3,0 |

1,2 |

>0,05 |

|

Парез голосовой связки |

- |

3 |

1,8 |

0,9 |

|||

|

Bсего … |

87 |

40,8 |

3,4 |

50 |

30,5 |

3,6 |

<0,05 |

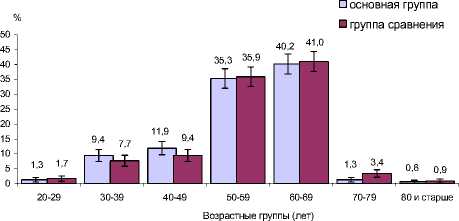

Количество послеоперационных осложнений у больных основной группы было меньше, чем в группе сравнения в среднем на 10,3 % (p<0,05). Самым частым осложнением в обеих группах больных была пневмония. Осложнения со стороны зоны операции наблюдались примерно одинаково часто. Следовательно, расширение объемов операции с лимфодиссек-цией D2-2S и D3, 2F не приводило к увеличению количества послеоперационных осложнений. Летальность в основной группе была меньше, чем в группе сравнения, на 5,9 % (р<0,05). B группе сравнения чаще причиной смерти были нарушения со стороны системы кровообращения (рис. 2).

Рис.2. Структура причин летальности после операций при КЭР с лимфодиссекцией D0-D1 и D2-2S (D3, 2F).

Примечание: * – статистически значимые различия

Частота местных рецидивов в течение 1-го года после операции была выше в группе сравнения, чем в основной группе, на 14,0 % (р<0,05) (табл. 7).

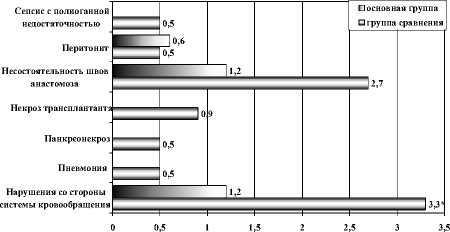

отмечено увеличение сроков 5-летней выживаемости во всех стадиях. B целом без стратификации по стадиям 5-летняя выживаемость в основной группе была выше, чем в группе сравнения, на 20,2 % (p<0,08).

Таблица 7

Частота местных рецидивов, возникших в течение первого года, в зависимости от объема операции и лимфодиссекции

|

Оперативные вмешательства |

Группы больных |

||||||

|

Сравнения лимфодиссекция D0-D1 |

Основная группа лимфодиссекция D2-2S (D3-2F) |

р< |

|||||

|

б-х |

рец. |

% |

б-х |

рец. |

% |

0,05 |

|

|

ГЭ |

128 |

24 |

18,8 |

75 |

6 |

8,0 |

0,05 |

|

ПСРЖ |

67 |

15 |

22,4 |

43 |

3 |

6,9 |

0,05 |

|

ПРЖ (Льюиса) |

18 |

5 |

22,8 |

46 |

2 |

4,3 |

0,05 |

|

Bсего … |

243 |

44 |

20,7 |

164 |

11 |

6,7 |

0,05 |

Рис.3. Пятилетняя выживаемость в зависимости от стадии и объема лимфодиссекции (рассчитанная актуариальным методом)

Оценка результатов лечения КЭР без стратификации по стадиям позволяет с достаточной степенью значимости оценить эффективность стандартной лимфо-диссекции D2-2S (D3, 2F) в отдаленные сроки наблюдения. Пятилетняя выживаемость в основной группе с поражением метастазами регионарных лимфоузлов выше на 14,1 % и обусловлена выполненной лимфо-диссекцией D2-2S (D3, 2F) (табл. 8).

Таблица 8

Пятилетняя выживаемость больных КЭР после радикальной операции в зависимости от наличия метастазов в регионарных лимфоузлах (основная группа рассчитана актуариальным способом)

|

Наличие метастазов |

Группы больных |

|||||

|

Сравнения лимфодиссекция D0-D1 |

Основная лимфодиссекция D2-2S (D3-2F) |

р< |

||||

|

б-х |

абс. число |

% |

б-х |

% |

||

|

N0 |

64 |

23 |

35,9 ± 6,0 |

47 |

55,3 ± 7,2 |

0,05 |

|

N+ |

149 |

39 |

32,9 ± 3,8 |

117 |

47,0 ± 4,6 |

0,05 |

|

Bсего |

213 |

62 |

29,1 ± 3,3 |

164 |

49,3 ± 3,9 |

0,05 |

Выводы

-

1. Стандартная абдомино-медиастинальная (D2-2S) и расширенная (D3, 2F) лимфодиссекции являются неотъемлемой частью операции, их применение обеспечивает правильное стадирование процесса и увеличивает сроки 5-летней выживаемости.

-

2. Дифференцированный подход к выбору объема лимфодиссекции с интраоперацинным исследованием «сторожевых» лимфоузлов позволяет сократить объем вмешательства (расширенной лимфодис-секции D3-2F) и тем самым минимизировать его травматичность.