Сравнительный анализ адаптированности растительных семейств-ценозообразователей в различных фитоценозах Среднего Поволжья

Автор: Колбасова Н.И., Решетникова С.Н., Игнатова Т.Д.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития растениеводства

Статья в выпуске: 3 (24), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье отражены результаты сравнительного анализа экологической пластичности растительных семейств-ценозообразователей в наиболее типичных фитоценозах Среднего Поволжья.

Разнообразие, семейство, пластичность, адаптированность, коэффициент, растения

Короткий адрес: https://sciup.org/147123516

IDR: 147123516 | УДК: 502

Текст научной статьи Сравнительный анализ адаптированности растительных семейств-ценозообразователей в различных фитоценозах Среднего Поволжья

территорий и формирования новых экологических ниш в составе различных растительных сообществ. М аксимальные значения КЭП семейство имеет в тех типах фитоценозов, в которых оно возникло и сформировалось, минимальное – в растительных сообществах, где оно появилось сравнительно недавно.

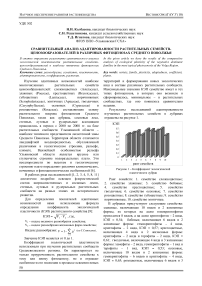

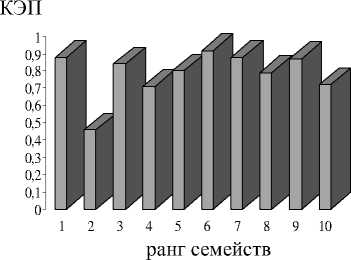

Результаты исследований адаптированности изучаемых растительных семейств в дубравах отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Коэффициент экологической пластичности дубрав

Ранг семейств: 1. семейство сложноцветные; 2. семейство злаковые; 3. семейство бобовые; 4. семейство крестоцветные; 5. семейство гвоздичные; 6. семейство осоковые; 7. семейство розоцветные; 8. семейство губоцветные; 9. семейство норичниковые; 10. семейство зонтичные.

В дубравах присутствуют следующие семейства: злаковые, включающее 10 видов и 2 жизненные формы, из которых на долю гемикриптофитов приходится 8 видов, а на долю криптофитов – 2 вида, КЭП = 0,54; бобовые, включающее 6 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 4 вида, криптофиты – 2 вида, КЭП = 0,57; крестоцветные, включающее 4 вида и 2 жизненные формы: криптофиты – 2 вида и терофиты – 2 вида, КЭП = 0,61; гвоздичные, включающее 4 вида и 3 жизненные формы: хамефиты – 2 вида, гемикриптофиты – 1 вид и терофиты – 1 вид, КЭП = 0,53; осоковые, включающее 10 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 6 видов и криптофиты – 4 вида, КЭП = 0,65; розоцветные, включающее 6 видов и 3

жизненные формы: фанерофиты – 4 вида, хамефиты – 1 вид и гемикриптофиты – 1 вид, КЭП = 0,64; губоцветные, включающее 4 вида и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 2 вида и терофиты – 2 вида, КЭП = 0,62; норичниковые, включающее 3 вида и 3 жизненные формы: гемикриптофиты – 1 вид, криптофиты – 1 вид и терофиты – 1 вид, КЭП = 0,67; зонтичные, включающее 4 вида и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 3 вида, криптофиты – 1 вид, КЭП = 0,52. У семейства сложноцветные, включающего 7 видов и 1 жизненную форму – гемикриптофиты, КЭП=0.

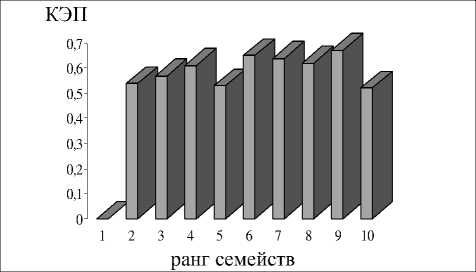

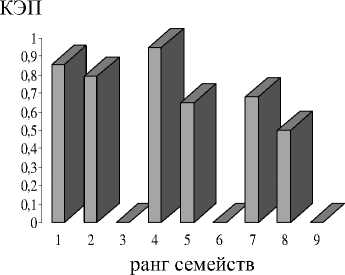

Результаты исследований растительных семейств сосновых лесов, приведенные на рисунке 2, показывают, что наиболее многочисленными семействами, входящими в состав сосновых лесов являются : семейство розоцветные, включающее 4 вида и 2 жизненные формы: фанерофиты – 1 вид и гемикриптофиты - 3 вида, КЭП = 0,54 и семейство норичниковые, включающее 6 видов и 2 жизненные формы: хамефиты – 1 вид и терофиты – 5 видов, КЭП = 0,77. Представители других изучаемых растительных семейств имеют КЭП=0 и для сосновых лесов нетипичны.

ранг семейств

Рисунок 2 – Коэффициент экологической пластичности сосновых лесов

Ранг семейств: 1. семейство сложноцветные; 2. семейство злаковые; 3. семейство бобовые; 4. семейство осоковые; 5. семейство розоцветные; 6. семейство губоцветные; 7. семейство норичниковые; 8. семейство зонтичные.

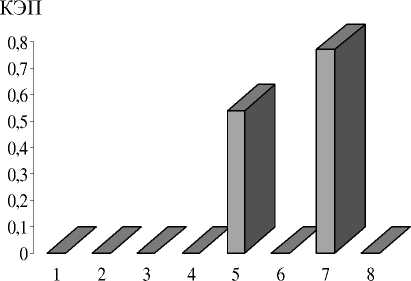

Степные сообщества представлены практически всеми спектрами изучаемых растительных семейств, отображенных на рисунке 3. Нетипичным для данного фитоценоза является семейство осоковые, имеющее КЭП=0.

Семейство сложноцветные включает 50 видов и 4 жизненные формы – хамефиты – 2 вида, гемикриптофиты – 46 видов, криптофиты – 1 вид и терофиты – 1 вид, КЭП = 0,98. Семейство бобовые включает 20 видов и 4 жизненные формы, из которых на долю фанерофитов приходится 6 видов, на долю хамефитов – 6 видов, гемикриптофитов – 7 видов и терофитов – 1 вид, КЭП = 0,81. Семейство злаковые включает 36 видов и 3 жизненные формы:

гемикриптофиты – 25 видов, криптофиты – 5 видов и терофитов – 6 видов, КЭП = 0,56.

Рисунок 3 – Коэффициент экологической пластичности степей

Ранг семейств: 1. семейство сложноцветные; 2. семейство бобовые; 3. семейство злаковые; 4. семейство крестоцветные; 5. семейство гвоздичные; 6. семейство осоковые; 7. семейство розоцветные; 8. семейство губоцветные; 9. семейство норичниковые; 10. семейство зонтичные.

Семейство крестоцветные включает 20 видов и 3 жизненные формы: хамефиты – 1 вид, гемикриптофиты – 7 видов и терофиты – 12 видов, КЭП = 0,70. Семейство гвоздичные включает 21 вид и 3 жизненные формы: хамефиты – 3 вида, гемикриптофиты – 16 видов и терофиты – 2 вида, КЭП = 0,65. Семейство розоцветные включает 10 видов и 2 жизненные формы: фанерофиты – 6 видов и гемикриптофиты – 4 вида, КЭП = 0,67. Семейство губоцветные включает 19 видов и 3 жизненные формы: хамефиты – 8 видов, гемикриптофиты – 10 видов и терофиты – 1 вид, КЭП = 0,55. Семейство норичниковые включает 11 видов и 4 жизненные формы: хамефиты – 1 вид, гемикриптофиты – 4 вида, криптофиты – 2 вида и терофиты – 4 вида, КЭП = 0,65. Семейство зонтичные включает 7 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 6 видов и терофиты – 1 вид , КЭП = 0,46.

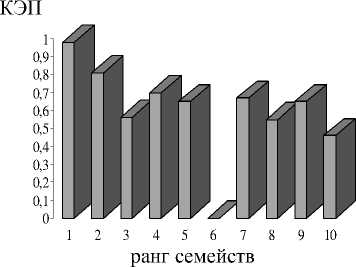

Растительные семейства лугов показаны на рисунке 4, из которого видно , что данный фитоценоз представлен всеми изучаемыми семействами.

Рисунок – 4 Коэффициент экологической пластичности лугов

Ранг семейств: 1. семейство сложноцветные;

-

2. семейство злаковые; 3. семейство бобовые;

-

4. семейство крестоцветные; 5. семейство гвоздичные; 6. семейство осоковые; 7. семейство розоцветные; 8. семейство губоцветные; 9. семейство норичниковые; 10. семейство зонтичные.

Семейство злаковые включает 37 видов и 3 жизненные формы, из которых на долю гемикриптофитов приходится 24 вида, криптофитов – 5 видов и на долю терофитов – 8 видов, КЭП = 0,46. Семейство бобовые включает 28 видов и 3 жизненные формы: гемикриптофиты – 21 вид, криптофиты – 1 вид и терофиты – 6 видов, КЭП = 0,84. Семейство крестоцветные включает 15 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 7 видов и терофиты – 8 видов, КЭП = 0,71. Семейство гвоздичные включает 21 вид и 3 жизненные формы: хамефиты – 1 вид, гемикриптофиты – 17 видов и терофиты – 3 вида, КЭП = 0,80. Семейство осоковые включает 17 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 16 видов и криптофиты – 1 вид, КЭП = 0,92. Семейство розоцветные включает 23 вида и 4 жизненные формы: фанерофиты – 2 вида, хамефиты – 1 вид, гемикриптофиты – 18 видов и терофиты – 2 вида, КЭП = 0,88. Семейство губоцветные включает 19 видов и 3 жизненные формы: хамефиты – 2 вида, гемикриптофиты – 15 видов и терофиты – 2 вида, КЭП = 0,79. Семейство норичниковые включает 26 видов и 4 жизненные формы: хамефиты – 2 вида, гемикриптофиты – 4 вида, криптофиты – 9 видов и терофиты – 11 видов, КЭП = 0,87. Семейство зонтичные включает 18 видов и 3 жизненные формы: гемикриптофиты – 12 видов, криптофиты – 2 вида и терофиты – 4 вида, КЭП = 0,72.

Результаты исследования рудеральной флоры представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Коэффициент экологической пластичности рудеральной флоры

Ранг семейств: 1. семейство сложноцветные; 2. семейство злаковые; 3. семейство бобовые; 4. семейство крестоцветные; 5. семейство гвоздичные; 6. семейство розоцветные; 7. семейство губоцветные; 8. семейство норичниковые; 9. семейство зонтичные.

В состав рудеральной флоры вошли: семейство сложноцветные, включающее 42 вида и 3 жизненные формы: гемикриптофиты – 8 видов, криптофиты – 3 вида и терофиты – 31 вид, КЭП = 0,86; семейство злаковые, состоящее из 17 видов и 3 жизненных форм , из которых на долю гемикриптофитов приходится 1 вид, на долю криптофитов – 2 вида и терофитов – 14 видов, КЭП = 0,79; семейство крестоцветные , состоящее из 25 видов и 2 жизненных форм: гемикриптофитов – 2 видов и терофитов – 23 видов, КЭП = 0,95; семейство гвоздичные включает 15 видов и 3 жизненные формы: хамефиты – 1 вид, гемикриптофиты – 5 видов и терофиты – 9 видов, КЭП = 0,65; семейство губоцветные включает 11 видов и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 4 вида и терофиты – 7 видов, КЭП = 0,68; семейство норичниковые включает 2 вида и 2 жизненные формы: гемикриптофиты – 1 вид и терофиты – 1 вид, КЭП = 0,5. Семейства бобовые, розоцветные и зонтичные находятся в минимуме и имеют КЭП=0, а семейство осоковые в данном фитоценозе вообще отсутствует.

Полученный спектр коэффициентов экологической пластичности семейства сложноцветные указывает на высокую адаптированность сложноцветных к обитанию на открытых пространствах в составе степных, луговых и рудеральных фитоценозов. В составе лесных сообществ растения данного семейства представлены только одной жизненной формой (гемикриптофиты) и небольшим числом видов (7 – в дубравах и 4 – в сосновых лесах). Очевидно, что эволюционно растения семейства сложноцветных хорошо приспособлены к обитанию в составе травянистых сообществ открытых пространств, а в составе лесных фитоценозов они появились сравнительно недавно и еще недостаточно к ним адаптированы.

Спектр коэффициентов экологической пластичности семейства злаковые указывает на хорошую адаптированность злаков к условиям обитания в составе рудеральных, степных, луговых растительных сообществ на открытых пространствах, а также в составе дубрав. Для сосновых лесов представители данного семейства нетипичны.

Соотношение коэффициентов экологической пластичности семейства бобовые указывает на то, что растения данного семейства типичны для степных и луговых сообществ, а также достаточно уверенно чувствуют себя в составе дубрав. В сосновых лесах они малочисленны и представлены одной жизненной формой (криптофиты), а в составе рудеральных сообществ наблюдается небольшое их видовое присутствие в форме терофитов.

Растения семейства крестоцветные, судя по коэффициентам экологической пластичности, типичны в составе рудеральных, степных и луговых сообществ, к которым они эволюционно приспособлены. Присутствуют они также в дубравах. Для сосновых лесов крестоцветные нетипичны.

Растения семейства гвоздичные эволюционно адаптированы к луговым , степным и рудеральным сообществам – обитателям открытых жизненных пространств, кроме того, гвоздичные присутствуют в составе дубрав. Для сосновых лесов гвоздичные не характерны.

Растения семейства осоковых в большинстве своём обитают на свежих, влажных или сырых почвах, характерных для лугов и дубрав. Для степных, рудеральных сообществ и сосновых лесов осоковые не характерны, что подтверждает спектр коэффициентов экологической пластичности.

Судя по спектру коэффициентов экологической пластичности, растения семейства розоцветных очень пластичны и встречаются в различных растительных сообществах, однако для рудеральной растительности они не типичны.

Соотношение коэффициентов экологической пластичности показывает, что растения семейства губоцветных характерны для луговых, степных и рудеральных сообществ, а также адаптированы к широколиственным лесам . В сосновых лесах губоцветные встречаются редко.

Растения семейства норичниковых представлены во всех рассматриваемых фитоценозах, что свидетельствует об их высокой экологической пластичности.

Соотношение коэффициентов экологической пластичности свидетельствует о достаточно высокой экологической адаптированности растений семейства зонтичных к различным условиям обитания . Не типичны они лишь для сосновых лесов и рудеральной растительности.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что величина коэффициента экологической пластичности (КЭП), а, следовательно, и адаптированность семейств к условиям жизни, зависит от видового разнообразия семейства, от широты спектра его жизненных форм [7] и от равномерности распределения различных видов растений по жизненным формам. При уменьшении разнообразия видов или жизненных форм до одного (одной) коэффициент экологической пластичности уменьшается до нуля [10].

Проведенный сравнительный анализ адаптированности растительных семейств-ценозообразователей позволяет судить об экологической устойчивости изучаемых фитоценозов. Наиболее пластичными растительными сообществами являются степные, луговые и рудеральные, отличающиеся большим видовым, биоморфологическим разнообразием и высокими коэффициентами экологической пластичности, а также наличием резерва несформированных экологических ниш. Данные фитоценозы окажутся менее уязвимыми и наиболее устойчивыми к воздействию природных и антропогенных факторов.

Лесные фитоценозы, обладающие более низким адаптивным потенциалом при увеличении антропогенной нагрузки и в случае радикальных климатических изменений окажутся наиболее уязвимыми.

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Адрес редакции: 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69.

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77–21514 от 11.07. 2005 г.

Технический редактор М осина А.И.

Сдано в набор 21.06.2010

Подписано в печать 28.06.2010 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 12,5 усл. печ. л. Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК М инобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Сравнительный анализ адаптированности растительных семейств-ценозообразователей в различных фитоценозах Среднего Поволжья

- Определитель растений Среднего Поволжья [Текст]/В.В. Благовещенский, Ю.А. Пчелкин, Н.С. Раков, В.В. Старикова, В.С. Шустов. -Л.: Наука, 1984.

- Благовещенский, В. В. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области [Текст]/В.В. Благовещенский, Н.С. Раков, В.С. Шустов. -Саратов. Приволжск. кн. изд-во, 1989.

- Благовещенский, В. В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с её историей и рациональным использованием [Текст]/В.В. Благове-щенский. -Ульяновск: УлГУ, 2005.

- Благовещенский, В. В. О восстановлении сосновых лесов на Приволжской возвышенности [Текст]//Флора и растительность Среднего Поволжья: Межвуз. сб/В.В. Благовещенский. -Ульяновск, 1979. -С. 26-42

- Биологические основы продуктивности и охраны растительных сообществ Поволжья [Текст]: Межвуз.сб./Горьков. гос.ун-т. им. Н. И. Лобачев-ского. -Горький: ГТУ, 1981. -110 с.

- Дедков, А. П. Приволжская возвышенность [Текст]/А.П. Дедков. -Природные условия Ульяновской области. -Казань, 1978. -С. 73-90.

- Костин, В. И. Закономерности распространения жизненных форм растений и способов их дессиминации в различных типах фитоценозов Среднего Поволжья [Текст]/В.И. Костин, А.Д. Воецкий. -Ульяновск, 1999

- Костин, В. И. Лекарственные растения Ульяновской области [Текст]/В.И. Костин, С.П. Корнилов. -Ульяновск: Симбирская книга-1993. -223 с.8.

- Костин, В. И. Определение экологической пластичности растительных семейств во флоре Ульяновской области [Текст]/В.И. Костин, Н.И. Колбасова, А.Д. Воецкий//Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Александра Федоровича Блинохватова. -Пенза, 2008. -С. 156-158.

- Колбасова, Н. И. Коэффициент экологической пластичности как показатель адаптированности растительного семейства к условиям обитания [Текст]//Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию образования Волгоградской государственной сельскохозяй-ственной академии/Н.И. Колбасова. -Волгоград, ИПК «Нива», 2009. -С 31-38.

- Раков, Н. С. О некоторых адвентивных растениях Ульяновской области [Текст]/Н.С. Раков//Бот. журн. 1988. -т. 73.-№ 4. -С. 603-604.