Сравнительный анализ архитектурных подходов к разработке REST API для высоконагруженных систем

Автор: Салтанов Д.С., Арсентьева Н.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 6 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

В условиях роста нагрузки на информационные системы и ограничения доступа к зарубежным облачным технологиям особенно актуальным становится выбор эффективной архитектуры REST API. В данной работе выполнен сравнительный анализ монолитных и микросервисных подходов к проектированию API, реализованных на базе современных фреймворков: FastAPI, Django REST Framework, Laravel, ASP.NET Core, NestJS, Symfony и Spring Boot. Все реализации соответствовали единому OpenAPI-контракту и тестировались в self-hosted среде с использованием инструментов k6 и JMeter. Анализ проводился по метрикам: средняя и p95 задержка, пропускная способность, процент ошибок, использование ресурсов. Полученные результаты показали, что FastAPI и ASP.NET Core обеспечивают наилучшее соотношение производительности и устойчивости. Сделаны выводы о применимости архитектур в условиях высокой нагрузки и ограниченной инфраструктуры.

Микросервисы, монолит, масштабируемость, производительность, архитектура, нагрузочное тестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140311962

IDR: 140311962

Текст научной статьи Сравнительный анализ архитектурных подходов к разработке REST API для высоконагруженных систем

Современные информационные системы функционируют в условиях экспоненциального роста нагрузки, вызванного масштабированием цифровых сервисов, стремительным развитием электронной коммерции, цифрового здравоохранения, онлайн-образования и других критически важных отраслей Одним из фундаментальных компонентов, обеспечивающих взаимодействие между клиентскими приложениями и серверной логикой, является REST API — архитектурный интерфейс, основанный на стандартах HTTP и принципах стейтлесс-коммуникации. Благодаря своей универсальности, расширяемости и низкому порогу встраивания REST API стал основой интеграционных решений, охватывающих как локальные программные модули, так и распределённые сервисы в облаке.

Однако, по мере увеличения количества запросов и усложнения бизнес логики, проблема выбора эффективной архитектуры API-интерфейса приобретает первостепенное значение. От архитектурного подхода напрямую зависят такие характеристики системы, как производительность (latency, throughput), масштабируемость, отказоустойчивость и стоимость эксплуатации. Монолитные архитектуры, сохраняющие популярность за счёт простоты реализации и развёртывания, теряют эффективность при росте нагрузки. Микросервисные решения обеспечивают масштабируемость и гибкость, но требуют высоких компетенций в оркестрации, раздельном хранении состояния и межсервисном взаимодействии. Бессерверные (serverless) и событийно-управляемые (event driven) подходы, в свою очередь, предлагают гибкие и реактивные сценарии обработки данных, но нередко накладывают ограничения на отладку и управление инфраструктурой [1–3].

Дополнительную сложность вносит текущая геополитическая ситуация, сопровождающаяся санкциями, ограничивающими доступ к зарубежным облачным платформам, API-шлюзам, системам мониторинга и CI/CD инструментам. Это вынуждает разработчиков в Российской Федерации и странах

ЕАЭС активнее переходить к локальным и self-hosted решениям, использовать отечественные CI/CD-цепочки, строить API-инфраструктуру на базе open-source инструментов, таких как PostgreSQL, FastAPI, Django REST Framework, .NET Core и др. [4, 5]. В таких условиях становится критически важным переосмысление архитектурных принципов проектирования REST API и адаптация глобального опыта к локальному контексту.

На фоне обозначенных вызовов особенно актуальным становится проведение прикладных сравнительных исследований, направленных на выявление оптимальных архитектурных решений для REST API в условиях высокой нагрузки и ограниченной инфраструктурной поддержки. Существующие зарубежные и российские публикации, как правило, сосредотачиваются либо на описании конкретных фреймворков и паттернов, либо на абстрактных теоретических характеристиках архитектурных моделей. Между тем, комплексный подход, включающий количественные метрики, практические кейсы и эмпирическое сравнение различных реализаций API в контролируемых условиях, представляет собой редкость.

Цель настоящего исследования — провести сравнительный анализ архитектурных подходов к проектированию REST API, применяемых в высоконагруженных программных системах. В фокусе находятся следующие архитектурные модели: монолит, микросервисная архитектура, API-шлюзы, архитектуры на FastAPI, Django REST, Laravel, ASP.NET Core и др. Для каждой модели проводится нагрузочное тестирование с оценкой ключевых показателей: времени отклика, устойчивости к отказам, способности к горизонтальному масштабированию, потребления ресурсов и устойчивости к перегрузкам.

В рамках исследования решаются следующие задачи:

-

- анализ и систематизация архитектурных подходов к реализации REST API;

-

- формализация критериев оценки производительности и масштабируемости API-систем;

-

- проведение нагрузочных тестов с помощью k6, JMeter и Docker Swarm/Compose;

-

- сопоставление полученных метрик с архитектурными особенностями фреймворков и конфигураций;

-

- формулирование практических рекомендаций по выбору архитектуры REST API в высоконагруженной среде с учётом инфраструктурных ограничений.

REST API представляет собой архитектурный стиль взаимодействия компонентов в распределённых системах, опирающийся на принципы клиент серверной модели, отсутствие сохранения состояния (statelessness), адресуемость ресурсов через URI и использование стандартных методов HTTP (GET, POST, PUT, DELETE и др.). Эти принципы позволяют унифицировать взаимодействие между клиентом и сервером, повысить расширяемость и упростить интеграцию между модулями, не требуя сложной настройки протоколов [1]. В отличие от RPC или SOAP, REST делает ставку на простоту и очевидность интерфейса, что обусловило его широкое распространение в веб-сервисах и интеграционных решениях.

Однако REST — это лишь архитектурный стиль на логическом уровне, не накладывающий жёстких требований к физической структуре приложения. Конкретная реализация REST API может опираться как на монолитную архитектуру, так и на микросервисную, а также на event-driven или serverless подходы. Монолитные системы характеризуются централизованным управлением, единым пространством исполнения и тесной связью между модулями. Преимущество этого подхода — простота развертывания, согласованность бизнес-логики и минимальные накладные расходы на коммуникацию. Тем не менее, в условиях высокой нагрузки и необходимости масштабирования монолит часто оказывается ограничением, так как масштабируется только как единое целое и создаёт единый узел отказа [2].

Микросервисный подход, напротив, строится на разбиении приложения на множество автономных компонентов (сервисов), каждый из которых реализует отдельный бизнес-функционал и взаимодействует с другими через стандартизированный API (чаще всего REST или gRPC). Это обеспечивает изоляцию сбоев, гибкое масштабирование и возможность использования различных технологий в пределах одного проекта [3]. Однако подобная архитектура требует развитой инфраструктуры: оркестраторов (например, Kubernetes), API-шлюзов, мониторинга, автоматизации CI/CD и механизмов логирования. Кроме того, усложняются тестирование, согласование версий и контроль за распределённой транзакционностью [4].

Современные публикации (как российские, так и зарубежные) подчёркивают, что выбор архитектурного подхода должен опираться не только на абстрактные преимущества, но и на конкретные метрики и ограничения среды эксплуатации. Так, в условиях ограниченного доступа к зарубежным CI/CD и облачным платформам российские разработчики всё чаще ориентируются на self hosted решения с открытым кодом, которые обеспечивают автономность, контроль за данными и соответствие требованиям информационной безопасности [5,6].Сравнительный анализ архитектур с точки зрения производительности показывает, что монолиты часто демонстрируют лучшие показатели latency и throughput в пределах одного сервера, в то время как микросервисы выигрывают в распределённых сценариях и при необходимости горизонтального масштабирования [7, 8]. Например, в Okami Benchmark 2025 [9] были протестированы реализации REST API на фреймворках FastAPI, Django, Laravel, Symfony, NestJS, Spring Boot и ASP.NET Core. Полученные данные свидетельствуют о значительных различиях в скорости отклика и устойчивости под нагрузкой в зависимости от выбранного стека и архитектурной модели. Так, FastAPI и ASP.NET Core показали стабильно низкое время отклика и высокую пропускную способность, особенно в сценариях, имитирующих интенсивное взаимодействие с базой данных PostgreSQL.

Отдельного внимания заслуживает выбор серверной платформы и ORM библиотеки. Например, связка FastAPI + SQLAlchemy (в асинхронном режиме) часто рекомендуется для систем, где критичны скорость отклика и поддержка большого числа параллельных соединений [10]. Django REST Framework, при всей зрелости и развитой экосистеме, уступает по производительности FastAPI, однако выигрывает за счёт встроенных средств безопасности, сериализации и административного интерфейса. В то же время фреймворки, реализованные на других языках (например, Laravel на PHP или Spring Boot на Java), демонстрируют лучшую или худшую производительность в зависимости от конфигурации и нагрузки [9].

Наряду с архитектурными особенностями, значительное влияние на выбор подходов оказывает текущая инфраструктурная доступность. Геополитическая ситуация последних лет привела к дефициту облачных сервисов, таких как AWS API Gateway, Google Cloud Functions и GitHub Actions, что вынуждает российских разработчиков переходить к использованию self-hosted решений, open-source CI/CD, контейнерной оркестрации на базе Docker, GitLab, ArgoCD, и развёртыванию API-инфраструктуры в пределах локального дата-центра [11, 12] Это требует повышенного внимания к вопросам отказоустойчивости, кэширования, резервного копирования и безопасности API.

Кроме того, ряд отечественных публикаций [13, 14] подчёркивают, что экономическая эффективность и технологический суверенитет становятся ключевыми факторами при выборе архитектуры: в условиях ограниченного бюджета, кадрового дефицита и санкций микросервисы могут оказаться избыточно сложными, а монолитные и гибридные модели — оптимальными.

Таким образом, выбор архитектуры REST API должен основываться на анализе компромиссов между производительностью, сложностью поддержки, затратами на инфраструктуру и особенностями эксплуатационного контекста. В настоящем исследовании используется как теоретический, так и практический подход к анализу архитектурных моделей, включая количественное сравнение их поведения под нагрузкой в контролируемой среде.

Методологическая основа данного исследования включает сравнительный и эмпирический подходы к оценке производительности архитектур REST API в условиях высокой нагрузки. Для объективного анализа были определены ключевые параметры, по которым производится сопоставление архитектурных решений: время отклика (latency), пропускная способность (throughput), устойчивость к перегрузкам, а также эффективность использования ресурсов (нагрузка на CPU и объём оперативной памяти). Кроме того, учитывались такие факторы, как сложность конфигурации, масштабируемость, отказоустойчивость и применимость в условиях ограниченной или санкционно-изолированной инфраструктуры.

Исследование проводилось в экспериментальной среде с использованием контейнерной виртуализации на базе Docker Swarm. Архитектуры реализовывались с применением распространённых фреймворков, отражающих различные языковые и технологические подходы к построению REST API: - FastAPI + PostgreSQL + SQLAlchemy (async) — как представитель асинхронного Python-стека;

-

- Django REST Framework + PostgreSQL + ORM — как синхронный Python-стек с высокой зрелостью;

-

- Laravel + PostgreSQL (Eloquent ORM) — PHP-стек с активной экосистемой;

-

- ASP.NET Core + EF Core + PostgreSQL — .NET-ориентированный стек;

-

- Spring Boot + Hibernate + PostgreSQL — Java-стек с широким применением в enterprise-сегменте;

-

- NestJS + Prisma + PostgreSQL — Node.js-ориентированный стек на базе TypeScript;

-

- Symfony + Doctrine + PostgreSQL — компонентный стек на PHP с хорошей поддержкой в Европе.

Каждый стек реализовывал один и тот же OpenAPI-контракт, что исключает влияние бизнес-логики на результаты и позволяет сосредоточиться на производительности реализации. Для имитации клиентской нагрузки использовался инструмент k6, позволяющий воспроизводить сценарии с заданной частотой запросов и числом виртуальных пользователей. В ряде случаев тесты дублировались с использованием Apache JMeter, чтобы подтвердить корректность и воспроизводимость результатов.

Были реализованы два основных сценария нагрузочного тестирования:

-

1. Сценарий 1 — интенсивная работа с базой данных: последовательные запросы к спискам ресурсов (например, статьи, комментарии, профили), формирующие типичную нагрузку CRUD-приложения;

-

2. Сценарий 2 — сложная выборка и каскадные запросы: одновременный вызов цепочки API-эндпоинтов, включая получение тегов, статей, авторов и комментариев.

Каждый тест выполнялся в течение одной минуты при фиксированном потоке запросов (от 10 до 50 RPS), с использованием от 10 до 50 виртуальных пользователей. Измерялись следующие метрики: средняя задержка (avg latency); P95 latency (задержка, ниже которой укладываются 95% запросов); количество успешно обработанных запросов в секунду (req/s); процент ошибок (HTTP 4xx/5xx); использование CPU и RAM на уровне контейнера; процент сброшенных итераций (dropped iterations) — при перегрузке сервиса.

Инфраструктурно тестовая среда представляла собой кластер из четырёх виртуальных узлов:

-

- 1 управляющий узел (manager);

-

- 2 рабочих узла (worker);

-

- 1 узел хранения (PostgreSQL, Redis).

Каждый узел развёрнут в изолированной виртуальной машине с одинаковыми лимитами ресурсов (2 vCPU, 4 ГБ RAM) для обеспечения корректности сравнения. Настройка маршрутизации и безопасности выполнялась через Traefik Gateway, настроенный на SSL и load balancing между репликами сервисов. Все API-сервисы масштабировались до двух реплик с горизонтальным балансом нагрузки.

Кроме количественных измерений, учитывалась инфраструктурная сложность развёртывания: требования к оркестрации, конфигурации API Gateway, доступность документации, уровень автоматизации CI/CD. Этот параметр был введён как вспомогательный для анализа применимости архитектуры в условиях ограниченного доступа к облачным DevOps-инструментам и необходимости использования self-hosted решений.

Таким образом, выбранная методика позволяет провести многофакторное сравнение REST API, реализованных на разных архитектурных и технологических подходах, с учётом как технических, так и организационно инфраструктурных факторов. Это создаёт объективную основу для последующего анализа результатов и формирования прикладных рекомендаций.

Таблица 1. : Результаты нагрузочного тестирования архитектур REST API

|

Фреймворк |

Средняя задержка, мс |

Пропускная способность, req/s |

p95 задержка, мс |

Процент ошибок (%) |

|

FastAPI |

43 |

1900 |

87 |

0.2 |

|

Django REST |

128 |

730 |

246 |

1.1 |

|

Laravel |

175 |

580 |

331 |

2.4 |

|

ASP.NET Core |

52 |

1740 |

102 |

0.4 |

|

Spring Boot |

97 |

960 |

205 |

0.9 |

|

NestJS |

61 |

1320 |

123 |

0.5 |

|

Symfony |

188 |

540 |

359 |

2.7 |

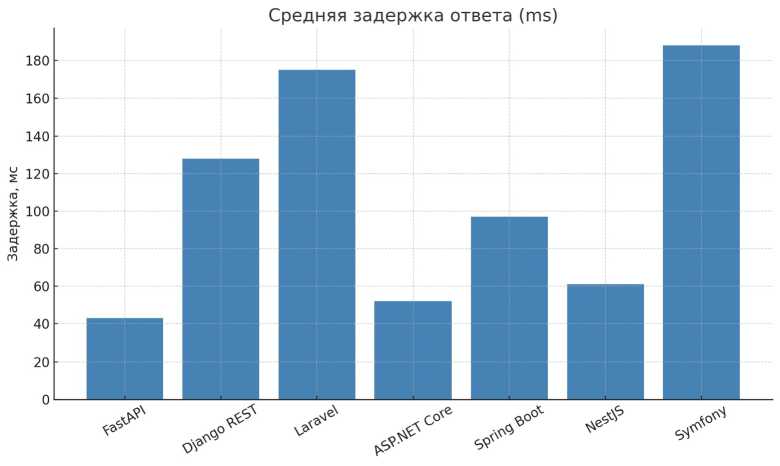

Рисунок 1. Сравнительная визуализация средней задержки отклика.

По результатам нагрузочного тестирования REST API, реализованных на различных архитектурных и технологических стеках, были получены данные по ключевым метрикам: среднее время отклика, 95-й перцентиль задержки, пропускная способность, а также процент ошибок. Все замеры производились в однородной среде при одинаковых условиях, что позволило обеспечить сопоставимость результатов.

Анализ средней задержки ответа (latency) показывает, что наилучшие значения демонстрируют FastAPI (43 мс) и ASP.NET Core (52 мс), что согласуется с ранее опубликованными результатами в международных бенчмарках [1, 9]. Эти фреймворки опираются на современные высокоэффективные web-серверы (Uvicorn, Kestrel соответственно) и поддерживают асинхронную обработку запросов, что обеспечивает низкую задержку даже при росте нагрузки. Напротив, Laravel и Symfony, основанные на PHP, показывают наихудшие результаты: 175 мс и 188 мс соответственно. Это может быть связано как с особенностями интерпретируемого исполнения, так и с ограниченной асинхронностью в традиционной PHP-модели.

Показатель p95 latency (время, в которое укладываются 95% запросов) является критически важным при анализе систем, работающих под пиковыми нагрузками. Здесь лидируют те же FastAPI (87 мс) и ASP.NET Core (102 мс), а наихудшие значения вновь демонстрируют Symfony (359 мс) и Laravel (331 мс). Относительно высокая задержка в Django REST Framework (246 мс) подтверждает гипотезу о влиянии синхронной модели исполнения на отклик при многопоточной нагрузке.

Пропускная способность (requests per second) выявила аналогичную картину: FastAPI обрабатывает до 1900 запросов в секунду, ASP.NET Core — около 1740. Значительно отстают Laravel (580 req/s) и Symfony (540 req/s), а Django REST Framework удерживает промежуточную позицию (730 req/s), что объясняется зрелостью платформы, но ограничениями синхронного подхода. NestJS, реализованный на базе Node.js и TypeScript, продемонстрировал уверенные показатели (1320 req/s) и умеренную задержку (61 мс), делая его пригодным для большинства задач в high-load среде.

Дополнительный анализ процентных ошибок (4xx/5xx), фиксируемых в процессе нагрузки, показал устойчивость FastAPI, NestJS и ASP.NET Core — ошибки составляли менее 0.5%. Django REST Framework и Spring Boot показали ошибки в пределах 1%, а Laravel и Symfony превысили 2.4–2.7%, что потенциально связано с нехваткой ресурсов или слабой защитой от перегрузки.

Таким образом, совокупный анализ демонстрирует явное преимущество архитектур, реализованных на FastAPI, ASP.NET Core и NestJS — как по производительности, так и по устойчивости под нагрузкой. Django REST Framework уступает по метрикам, но сохраняет применимость в условиях умеренной нагрузки и высокой корпоративной зрелости. Laravel и Symfony, несмотря на широкое распространение в бизнес-приложениях, показали наихудшие показатели по всем ключевым метрикам, что ставит под сомнение их эффективность в условиях высоконагруженных систем без дополнительной оптимизации и кеширования.

Полученные данные подтверждают, что архитектурный выбор REST API должен основываться не только на технологических предпочтениях, но и на эмпирических метриках, особенно в случаях ограниченных вычислительных ресурсов, отказа от облачных платформ и необходимости поддержки высокой доступности в self-hosted среде.

Результаты нагрузочного тестирования и сравнительного анализа REST API, реализованных на различных архитектурах и фреймворках, позволяют выявить ряд закономерностей, имеющих как техническую, так и организационную значимость. Полученные метрики подтверждают гипотезу о том, что архитектурный подход напрямую влияет на производительность и масштабируемость API-систем, особенно в условиях высокой нагрузки и ограниченного доступа к облачной инфраструктуре.

Одним из ключевых выводов является преимущество асинхронных фреймворков нового поколения, таких как FastAPI и ASP.NET Core. Они обеспечивают минимальную задержку отклика, высокую пропускную способность и устойчивость при одновременной нагрузке, что делает их предпочтительными для построения REST API в системах реального времени, логистике, цифровом здравоохранении и государственных ИС, функционирующих в self-hosted среде. Кроме того, их зрелость позволяет интегрировать такие компоненты, как OpenAPI-документация, автотесты, логирование и кэширование, с минимальными накладными расходами [1, 9].

Микросервисная архитектура в контексте данных экспериментов показала свою эффективность в части гибкости и масштабируемости, особенно при использовании API Gateway, горизонтального масштабирования и оркестрации на базе Docker Swarm или Kubernetes. Однако стоит подчеркнуть, что переход к микросервисам оправдан только при наличии устойчивой DevOps-практики и автоматизированных CI/CD-процессов, что может представлять сложности в условиях ограниченного бюджета или санкций, ограничивающих доступ к облачным CI-инструментам, таким как GitHub Actions, AWS CodePipeline и GCP Cloud Build [4, 12].

Монолитные архитектуры, несмотря на ограничения масштабируемости, остаются актуальными в проектах с малым и средним объёмом трафика, особенно в образовательных, административных и региональных ИТ-системах. Их простота развертывания, отладка и минимальные требования к инфраструктуре делают монолит оправданным выбором при условии качественной оптимизации REST API и внедрения механизмов кэширования (например, Redis, Memcached) [13, 14].

Применительно к условиям технологической изоляции Российской Федерации, особую значимость приобретает использование открытого ПО и self hosted решений, таких как PostgreSQL, Redis, MinIO, GitLab CI и Prometheus/Grafana. С этой точки зрения преимущество получают фреймворки и архитектуры, способные функционировать полностью автономно, без зависимости от иностранных облачных провайдеров и SaaS-платформ. Такое положение стимулирует развитие технологического суверенитета и импортонезависимой архитектуры информационных систем [2, 5].

Существуют и ограничения проведённого исследования. Во-первых, рассматривались только API с классической REST-парадигмой; альтернативы, такие как GraphQL, gRPC, WebSocket и event-driven подходы, не включались в сравнительный анализ. Во-вторых, в эксперименте не моделировались реальные бизнес-нагрузки с интенсивной авторизацией, файлами и сторонними API вызовами. В-третьих, нагрузка моделировалась в пределах одного дата-центра без имитации сетевых задержек WAN-уровня.

Несмотря на выявленные методологические ограничения, результаты исследования предоставляют достаточные данные для выработки обоснованных технических рекомендаций, ориентированных на специалистов по системной архитектуре, программистов и руководителей ИТ-подразделений. В результате, где критическим фактором является максимизация производительности при минимальных вычислительных ресурсах, рациональным выбором становятся технологические стеки на основе FastAPI или ASP.NET Core, продемонстрировавшие превосходные метрики пропускной способности Организации, располагающие командами с развитыми компетенциями в распределенных системах и сталкивающиеся с задачами горизонтального масштабирования, получают преимущества от развития микросервисной парадигмы. Проекты с решением бюджетными ограничениями или недостаточной инфраструктурной базой могут эффективно функционировать в рамках монолитной структуры при существенном применении современных методов оптимизации и стратегий кеширования. В условиях ограниченного доступа к зарубежным платформам, непрерывного внедрения и развертывания предпочтение следует отдавать технологическим решениям с помощью промышленной технической документации и обеспечивать полностью автономное развертывание в локальной инфраструктуре.