Сравнительный анализ гемодинамических и вегетативных показателей у лиц с разным уровнем выносливости в момент их отказа от выполнения интенсивной физической работы

Автор: Классина С.Я.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлен сравнительный анализ гемодинамических и вегетативных показателей у лиц с разным уровнем выносливости в момент их отказа от выполнения интенсивной физической работы. В обследовании приняли участие 25 человек (лица мужского пола) в возрасте 18-19 лет, занимающиеся физической культурой и спортом. Каждому из них предлагалась ступенчато возрастающая по интенсивности физическая работа на велоэргометре до отказа. Показано, что выносливые испытуемые имели более высокий уровень мотивации к деятельности, стабильные кардиореспираторные соотношения, однако за свою выносливость они заплатили более высокую "физиологическую цену". Установлено, что чем выносливее испытуемый, тем больше у него продолжительность работы до отказа и медленнее растут частота сердечных сокращений и частота дыхания. Момент резкого изменения крутизны прироста частоты сердечных сокращений и частоты дыхания является прогностическим индикатором достижения испытуемыми уровня своих предельных возможностей и последующего отказа от физической нагрузки.

Спорт, интенсивная физическая нагрузка, отказ от интенсивной физической нагрузки, выносливость

Короткий адрес: https://sciup.org/140221643

IDR: 140221643

Текст научной статьи Сравнительный анализ гемодинамических и вегетативных показателей у лиц с разным уровнем выносливости в момент их отказа от выполнения интенсивной физической работы

Выносливость – это способность человека к продолжительному выполнению физической работы без снижения работоспособности. В ее основе лежат адаптивные перестройки как в структуре двигательного аппарата, так и механизмах регуляции физиологических функций. Выносливость спортсмена всегда результат интенсивных тренировок, где особая роль отводится функционированию кислородтранспортной системы: сердечнососудистой, дыхательной и системе крови [5].

Цель исследования: сравнительный анализ гемодинамических и вегетативных показателей у лиц с разным уровнем выносливости в момент отказа от выполнения интенсивной физической работы.

Материал и методы исследования.

В обследовании приняли участие 25 человек (лица мужского пола) в возрасте 18-19 лет, занимающиеся физической культурой и спортом. Каждому из них предлагалась ступенчато возрастающая по интенсивности физическая работа на велоэргометре до отказа.

В процессе обследования испытуемые пребывали в следующих состояниях: "фон" (2,5 мин); "разминка-60 Вт" (2 мин); «возрастающая по интенсивности ступенчато-дозированная физическая нагрузка с шагом 20 Вт от 60 Вт до 120 Вт " на фоне постоянной скорости вращения педалей – 7 км/час (по 1 мин для каждой ступени); физическая нагрузка на ступени мощности 140 Вт в работе до отказа на фоне постоянной скорости вращения педалей – 7 км/час и «восстановление" (6 мин), причем физиологические показатели обследуемых регистрировали на 1-й ("в1"), 3-й ("в3") и 6-й ("в6") минутах восстановления. Все обследуемые были заблаговременно проинформированы о характере предлагаемого эксперимента и дали письменное согласие на участие в исследованиях. Программа эксперимента была одобрена Комиссией по биомедицинской этике НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина.

Для нагрузочного тестирования был использован велоэргометр «Sports Art 5005», а само тестирование проводилось под контролем ЭКГ и пневмографии (компьютерный электрокардиограф «Поли-Спектр-8» – «Нейрософт», Иваново) и ЭЭГ (компьютерный электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-3» – «Нейрософт», Иваново). ЭКГ регистрировали в I стандартном отведении и отведении "V5". На основе анализа ЭКГ в фоне, в момент отказа от выполнения физической нагрузки и на этапах восстановления ("в1", "в3", "в6") оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), величины зубцов (P, Q, R, S, T) и сегментов (QRS, ST) ЭКГ. Оценка частоты дыхания (ЧД,1/мин) осуществлялась на основе анализа пневмограммы. Расчетным путем оценивали вегетативный индекс Кердо (ВИК=100*(1-АДД/ЧСС)%), индекс Хильдебрандта (q=ЧСС/ЧД), ударный объем крови (УОК, мл), минутный объем кровотока (МОК, л/мин) [4]. Регистрация показателей ЭКГ производилась на каждой ступени нагрузки и этапе восстановления в последние 30 с.

ЭЭГ регистрировали в фоне и в первую («в1»), третью («в3») и шестую минуту восстановления («в6») в соответствии с международной системой «10-20», монополярно в 10 стандартных отведениях – Fp1A1, Fp2A2, C3A1, C4A2, P3A1, P4A2, O1A1, O2A2, T3A1, T4A2. Индифферентные электроды располагались на мочках ушей.

Продолжительность эпох анализа составляла 4 с. На основе спектрального анализа ЭЭГ оценивали спектральную мощность сигнала (S мкВ2 ) как суммарно для каждого из отведений, так и в диапазоне Δ-, θ-, α-, βн -, βв-ритмов [3].

Для регистрации реальной скорости вращения педалей был использован прибор «SIGMA – bc-509” (Germany), датчик которого крепился к педали велоэргометра. АД измеряли в фоне, в момент отказа от нагрузки и на этапах восстановления ("в1", "в3", "в6"), оценивали уровень субъективного самочувствия в пятибалльной шкале. Уровень мотивации к спортивной деятельности оценивали на основе психологической шкалы оценки потребности достижения [8].

Статистическая обработка полученного материала проводилась с использованием пакета «Statistica 6». Достоверность различия одноименных показателей осуществлялась на основе непараметрического критерия Вилкоксона.

Результаты исследования.

Тот факт, что каждый испытуемый отказался от продолжения физической работы исходя из возможностей его собственного организма, делает сам факт отказа от нагрузки равноценным для всех испытуемых. Именно в этот момент организм испытуемых оказался на "пределе" физиологических возможностей, и это позволяет расценивать их функциональное состояние как предельное.

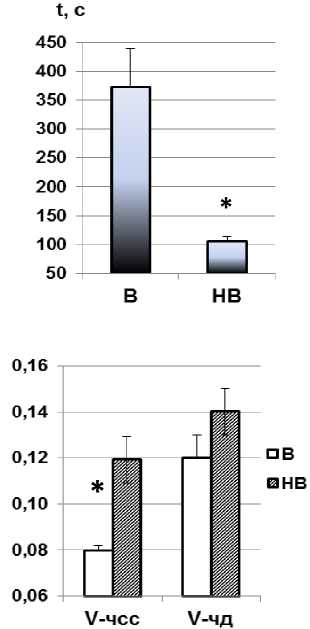

Интенсивная физическая работа до отказа требует от испытуемого выносливости. Именно время физической работы на ступени 140 Вт (t -140) позволяет судить о выносливости испытуемого. На основе времени работы до отказа на ступени 140 Вт, были выделены 2 группы испытуемых: группа выносливых испытуемых (гр. «В», 10 человек) и группа с низкой выносливостью (гр. «НВ»).

Проведен сравнительный анализ гемодинамических показателей и параметров ЭКГ в выделенных группах в фоне и в момент отказа от выполнения нагрузки (табл. 1).

Сравнительный анализ показателей у испытуемых выделенных групп выявил, что у лиц группы «В» уровень мотивации был достоверно выше (14,4±0,6 балла по сравнению с 12,5±0,7 балла, p<0,05). Время работы до отказа составило 373,3±65,6 с, что, по сравнению со временем 106,2±8,3 с у лиц группы «НВ», также было значимо выше (p<0,05).

При этом в исходном состоянии (в фоне) их одноименные вегетативные показатели различались незначимо, однако в момент отказа от нагрузки различие этих показателей стало значимым.

Таблица 1

|

Показатели (диапазон нормы) |

Гр.«В» (n=10) |

Гр.«НВ» (n=10) |

|

|

mot, баллы |

14,4 ±0,6 |

12,5±0,7 ♣ |

|

|

t-140, c |

373,3 ±65,6 |

106,2±8,3 ♣ |

|

|

АДС, мм рт.ст. |

Фон 140 Вт |

126,8 ±2,9 157,4 ±5,0 (p<0,05) |

118,6 ±4,3 144,0 ±3,0 ♣ (p<0,05) |

|

ВИК, % |

Фон 140 Вт |

11,9 ±4,0 62,4 ±5,0 (p<0,05) |

15,0 ±4,7 52,5 ±3,0 ♣ (p<0,05) |

|

УОК, мл |

Фон 140 Вт |

72,1 ±3,3 89,3 ±5,0 (p<0,05) |

65,9 ±3,8 71,9±3,0 ♣ |

|

МОК, л/мин |

Фон 140 Вт |

6,0 ±0,2 16,7 ±5,0 (p<0,05) |

5,9 ±0,5 12,3 ±3,0 ♣ (p<0,05) |

|

ЧСС, уд/мин |

Фон 140 Вт |

83,2 ±2,6 185,8 ±3,8 (p<0,05) |

89,7 ±4,1 114,1 ±4,0 ♣ (p<0,05) |

|

q=ЧСС/ЧД (2,2-4,9) |

Фон 140 Вт |

5,8 ±0,4 6,4 ±0,4 |

5,4 ±0,3 6,7 ±0,5 (p<0,05) |

|

QRS, мс (<120) |

Фон 140 Вт |

94,3±5,6 194,2±15,7 (p<0,05) |

93,3±3,6 175,3±16,8 (p<0,05) |

|

Q, мВ (-0,2-0) |

Фон 140 Вт |

0,0±0,01 -0,3±0,1 (p<0,05) |

0,1±0,02 -0,3±0,1 (p<0,05) |

|

R, мВ (0,3-1,6) |

Фон 140 Вт |

1,8±0,2 1,3±0,2 |

2,0±0,2 1,9±0,3 |

|

S, мВ (-2,5-0) |

Фон 140 Вт |

-0,6±0,1 -1,2±0,1 (p<0,05) |

-0,5±0,1 -0,8±0,2 ♣ |

|

T, мВ (0,25-0,6) |

Фон 140 Вт |

0,6±0,1 0,1±0,2 (p<0,05) |

0,5±0,1 0,2±0,2 |

Обозначения: ♣ - p<0,05 по отношению к одноименному показателю группы «В».

Из таблицы 1 видно, что испытуемые группы «В» оказались выносливее, но за это они "заплатили" выраженным и достоверным ростом ВИК (p<0,05), АДС (p<0,05), УОК (p<0,05), МОК (p<0,05), ЧСС (p<0,05), однако изменение кар-диореспираторных соотношений (индекс Хильдебрандта q=ЧСС/ЧД) у них было незначимым. Именно у лиц группы «В» отмечались изменения на ЭКГ в момент отказа от нагрузки, выразившееся в значимом повышение внутрижелудочковой проводимости (p<0,05), углубление зубца Q (p<0,05) и S (p<0,05), снижение зубца Т (p<0,05).

У испытуемых группы «НВ» направленность сдвигов показателей была той же, но изменения не всегда носили значимый характер. В момент отказа показатели ВИК, ЧСС, УОК, МОК, а также изменения параметров ЭКГ были менее вы- ражены, зато кардиореспираторные соотношения (показатель q) нарушились и вышли за границу диапазона нормы (p<0,05). Все это свидетельствует в пользу достижения испытуемыми уровня своих предельных возможностей. Следует отметить, что у всех испытуемых вегетативные сдвиги носили функциональный характер и исчезали к 6-ой минуте восстановления. Таким образом, по сравнению с испытуемыми группы «НВ» выносливость испытуемых группы «В», вероятно, обусловлена их высокой мотивированностью к деятельности, способностью сохранять стабильными кардиореспираторные соотношения (q=ЧСС/ЧД), хотя сдвиги показателей при работе до отказа у них были значимо более высокими. Последнее позволяет говорить о том, что они за свою выносливость заплатили более высокую "физиологическую цену".

В соответствии с Н.Н. Даниловой (2001) префронтальной коре принадлежит ведущая роль в процессе управления движением. Она корректирует внутреннюю модель внешнего мира в соответствии с поступающей извне сенсорной информацией, в том числе и от выполняемого движения [5]. Отсюда следует, что изменения биоэлектрической активности префронтальной коры и затылка в момент отказа от физической нагрузки обусловлены "срывом" двигательной программы в мозге вследствие прекращения двигательной активности испытуемого. Заметим, что наиболее значимые изменения на ЭЭГ происходили именно в первую минуту после отказа, т. е. в первую минуту восстановления ("в1"), в пользу чего свидетельствовало резкое усиление дельта волн в префронтальной коре и затылочной зоне левого и правого полушария.

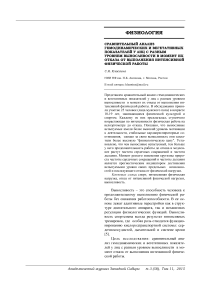

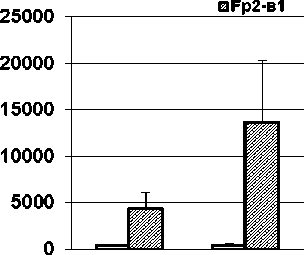

На рис. 1 представлены средние значения спектральных мощностей (мВ2) дельта-волн в правой передне-лобной зоне (Fp2) и левой затылочной зоне (О1) в фоне (белые столбики) и в первую минуту восстановления (в1, заштрихованные столбики). Видно, что после физической работы до отказа в первую минуту восстановления у испытуемых обеих групп отмечалась выраженное увеличение спектральной мощности дельта-волн в правой передне-лобной зоне (Fp2) и левой затылочной зоне (О1), однако только у лиц группы «НВ» возрастание спектральной мощности дельта-волн в левой затылочной зоне (О1) было достоверным (p<0,05). Полагаем, что возрастание спектральной мощности дельта-волн в левой затылочной зоне (О1) у лиц с низкой выносливостью (группа «НВ») обусловлено развитием гипервентиляции после завершения предельной нагрузки, что согласуется с экспериментальными данными полученными другими ис- следователями [7, 9]. Кроме того, появление дельта-волн может быть обусловлено утомлением испытуемых [6], и, по мнению Н.П. Бехтеревой, является защитным механизмом мозга [1].

□ Рр2-фОН

В

НВ

В НВ

Рис. 1. Средние значения спектральных мощностей (мВ2) дельта-волн в правой передне-лобной зоне (Fp2) и левой затылочной зоне (О1) в фоне (белые столбики) и в первую минуту восстановления (в1) (заштрихованные столбики) у испытуемых групп «В» и «НВ». Обозначение: * - достоверное различие показателя p<0,05 в фоне и в первую минуту.

Известно, что работа сердца тесно связана с деятельностью легких, а потому всякое функциональное нарушение в миокарде влечет за собой нарушение кровообращения и в легких, ухудшая их вентиляцию. В результате в крови возникает дефицит кислорода и избыток углекислоты, которая раздражает дыхательный центр, вызывая учащение дыхания (одышку). Наряду с одышкой появляется чувство усталости. Испытуемые говорят об ухудшении самочувствия, о пользу которого свидетельствует значимое снижение субъективного показателя самочувствия с 4,6±0,1 до 3,8±0,2 балла (p<0,05).

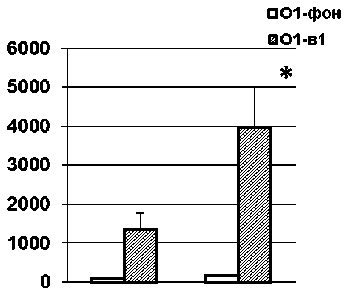

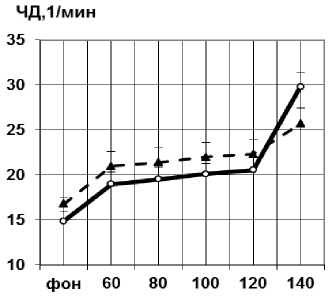

Кроме того, нельзя не отметить ряд особенностей в динамике ЧСС и ЧД при работе до отказа. Так, если на низких мощностях физических нагрузок ЧСС растет пропорционально приросту мощности нагрузки, то, начиная с предпоследней ступени (120 Вт), крутизна нарастания показателя ЧСС увеличивается более резко (p<0,05). Аналогичная картина отмечается и в динамике показателя ЧД (рис. 1). Именно резкое нарастание крутизны изменения ЧСС и ЧД являются прогностическими индикаторами достижения испытуемыми уровня своих предельных возможностей и отказа от физической нагрузки.

Рис. 2. Динамика ЧСС и ЧД у испытуемых групп «В» (сплошная линия) и «НВ» (пунктирная линия) при ступенчато возрастающей физической работе на велоэргометре до отказа (по оси абсцисс -мощность физической нагрузки, Вт). Звездочками обозначены достоверные изменения показателей ЧСС и ЧД по отношению к предыдущей ступени нагрузки - p<0,05.

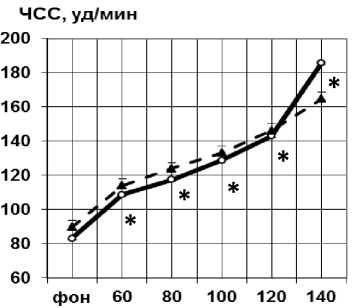

Нами проанализированы время работы до отказа (t,c) и скорость прироста (v,%/c) ЧСС и ЧД на ступени отказа для групп «В» и «НВ». Расчет скорости прироста ЧСС и ЧД производился по следующей формуле:

V(%/c) = 100%*(X140-X120) / X120 /1-140, где Х - исследуемый показатель.

На рис. 3 представлены гистограммы средних значений времени работы до отказа (t,с) и скорости прироста ЧСС и ЧД на ступени отказа для испытуемых групп «В» и «НВ».

Рис. 3. Гистограммы средних значений времени работы до отказа (t,с) и скорости прироста ЧСС и ЧД на ступени отказа для групп «В» и «НВ». Звездочками обозначены достоверности различия – p<0,05.

-

3. Момент резкого изменения крутизны нарастания ЧСС и ЧД является прогностическим индикатором достижения испытуемыми уровня своих предельных возможностей и последующего отказа от физической нагрузки.

Список литературы Сравнительный анализ гемодинамических и вегетативных показателей у лиц с разным уровнем выносливости в момент их отказа от выполнения интенсивной физической работы

- Бехтерева Н.П. О мозге человека. размышления о главном. -СПб, 1994.

- Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. -М: Аспект Пресс, 2001. -373 с.

- Зенков Л.Р. Клиническая энцефалография (с элементами эпилептологии). -М: МЕДпресс-информ, 2001. -368с.

- Карпман В.Л., Любина Б.Г. Динамика кровообращения у спортсменов/В.Л. Карпман. -М.: Физическая культура и спорт, 1982. -135 с.

- Коц Я.М. Физиологические основы выносливости. Спортивная физиология -М.: Физкультура и спорт, 1998. -240 с.

- Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. -М.: Московский психологосоциальный институт: Флинта, 2001. -400 с.

- Пятин В.Ф., Сергеева М.С., Коровина Е.С., Королев В.В., Лавров О.В. Увеличение мощности ЭЭГ после физической нагрузки на тренажере Power Plate.//Вестник ТвГУ. -2012. -Серия: Биология и экология (28). -С. 7-21.

- Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. -М.: ООО "Из-во АСТ", 1997. -300 с.

- http://eeg-online.ru/standards/hyperventilation.htm