Сравнительный анализ хирургической пластики костных дефектов при переломах дистального отдела плечевой кости

Автор: Давыдов А.П., Чибриков А.Г., Петров А.Б., Ульянов В.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести сравнительный анализ результатов хирургической пластики костного дефекта различной локализации при переломах дистального отдела плечевой кости с помощью аллотрансплантата блочного и спонгиозного типов. Материал и методы. Объектом исследования стали 56 пациентов с оскольчатыми переломами дистального отдела плечевой кости, разделенные на 3 группы в зависимости от локализации костного дефекта и 2 подгруппы в зависимости от хирургического способа его замещения. Оценку функции локтевого сустава проводили на основании показателей шкалы Broberg и Morrey, болевого синдрома — по Визуальной аналоговой шкале. Результаты. Амплитуда флексионно-экстензионных движений локтевого сустава при дефектах медиальной зоны через 1,5 мес после пластики блочным аллотрансплантатом достигла 90±5º (p=0,04) и 75±6º при применении спонгиозной крошки. Через 3 мес после оперативной пластики блочным трансплантатом показатели силы и болевого синдрома при дефектах центральной зоны достигали 80±2 балла, латеральной — 82±3 и медиальной колонн — 88±4 балла; при пластике спонгиозным материалом — 59±5 баллов (p=0,01), 62±3 (p=0,01) и 60±3 балла (p=0,03) соответственно. Заключение. Пластика дефекта блочным аллотрансплантатом при переломах дистального отдела плечевой кости способствует увеличению многоплоскостной амплитуды движений через 1,5 мес после операции при дефекте медиальной зоны, улучшает силу и увеличивает объем движений, снижает болевой синдром через 3 мес после операции при дефектах всех локализаций.

Плечевая кость, оскольчатый перелом, хирургическое лечение, аллотрансплантат, накостная фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/149148495

IDR: 149148495 | УДК: 617.57:616–001.57 | DOI: 10.15275/ssmj2102149

Текст научной статьи Сравнительный анализ хирургической пластики костных дефектов при переломах дистального отдела плечевой кости

EDN: JXPYRH

дистального отдела плечевой кости (ДОПК) в 30% случаев является стойкая утрата трудоспособности. Частыми осложнениями послеоперационного периода становятся формирование псевдоартроза и комбинированные контрактуры локтевого сустава, встречающихся в 85% наблюдений. Многооскольчатый характер перелома вследствие высокоэнергетического механизма получения травмы, сложное анатомическое строение ДОПК и высокая реактивность локтевого сустава на внешнее воздействие обусловливают легкость формирования осложнений. Во избежание несращения перелома проводится пролонгирование иммоблизации. Процесс сращения мелкооскольчатого перелома плечевой кости требует длительного ограничения движений, которое способствует морфологической трансформации поврежденного суставного гиалинового хряща в плотную волокнистую ткань и, как следствие, раннему прогрессированию остеоартроза и сопутствующей контрактуры локтевого сустава. Снижение амплитуды флексионно-экстензионного компонента движений в локтевом суставе более чем на 50% приводит к ограничению выполняемых бытовых функций, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека [1–4].

Возможность осуществления ранней разработки движений в локтевом суставе обусловлена выполнением хирургического лечения переломов ДОПК, основными видами которого являются открытая репозиция и накостная фиксация отломков, закрытая репозиция и чрескостный остеосинтез, а также тотальное эндопротезирование локтевого сустава. Оскольчатые переломы ДОПК часто сопровождаются дефектом костной ткани метафизарной зоны, который требует хирургической коррекции. Один из ее вариантов — проведение корригирующей остеотомии и последующего укорочения кости, что может приводить в исходе лечения к ухудшению качества жизни пациента. Другим вариантом является пластическое замещение дефекта, что, в свою очередь, ограничивает применение метода чрескостного остеосинтеза. Тотальное эндопротезирование локтевого сустава, применяющееся в случае мультифрагментарных переломов данной локализации, сопровождающихся дефектами костной ткани различной этиологии, имеет в исходе лечения до 70% неудовлетворительных результатов и рекомендовано к применению только у возрастных пациентов со сниженным индексом активности. Именно поэтому у пациентов трудоспособного возраста в случае перелома ДОПК с сопутствующим костным дефектом методом выбора становится открытая репозиция и накостная фиксация отломков с пластикой дефекта [5–9].

Замещение дефекта производится ауто- и аллогенным трансплантатами. Аллогенный трансплантат кадаверной природы не имеет недостатков аутотрансплантата, при этом жесткая фиксация трансплантата данного вида в дефектном материнском ложе, учитывая локализацию повреждения и структуру трансплантата, часто затруднительна и способствует продленной иммобилизации, что может приводить к появлению послеоперационных контрактур. Применение аллотрансплантата из материалов костного банка, полученного из головки бедренной кости и подготовленной по технологии «Марбург», имеет ряд преимуществ, таких как нативная архитектура костных трабекул, облегчающих физиологическое протекание репаративных процессов, наличие остеокондуктив-ных и остеоиндуктивных свойств материала, а также возможность проведения дополнительных винтов через трансплантат с целью его дополнительной фиксации. Применение аллогенного трансплантата различной этиологии решает ряд проблем аутотрансплантата, таких как дефицит донорских зон, ограниченный объем используемого материала и наличие нежелательных эффектов для пациента в месте забора аутотрансплантата [6, 10–15].

Цель — провести сравнительный анализ результатов хирургической пластики костного дефекта различной локализации при переломах ДОПК с помощью аллотрансплантата блочного и спонгиозного типов.

Материал и методы. Объектом исследования явились 56 пациентов с закрытыми переломами ДОПК, сопровождающимися дефектом костной ткани, сопоставимые по возрасту, локализации и размеру дефекта, не имеющие коморбидной патологии.

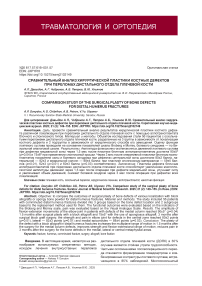

Критериями включения пациентов в исследование явились срок после получения травмы — не более 7 сут, наличие закрытого изолированного оскольчатого перелома типов 13С2, 13С3 по классификации Ассоциации остеосинтеза, наличие посттравматического костного дефекта метаэпифизарной зоны плечевой кости, а также отсутствие в анамнезе травм, контрактур локтевого сустава. Распределение больных было основано на локализации посттравматического костного дефекта и способе его пластики (рис. 1, 2).

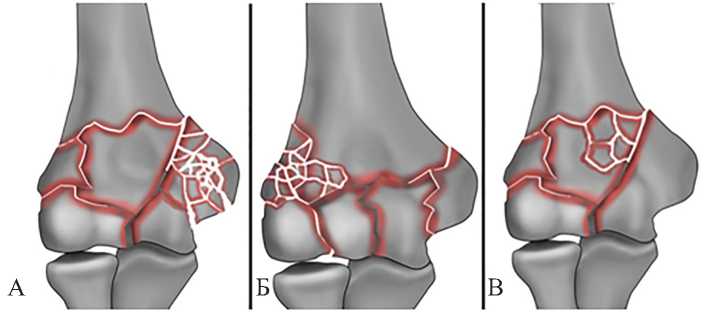

В зависимости от выбора способа пластики дефекта костной ткани каждая группа была разделена на подгруппы. Больным из подгруппы «а» пластику костного дефекта выполняли аллотрансплантатом кадаверного происхождения в виде кубиков путем импакции в костное ложе, подгруппы «б» — блочным аллогенным трансплантатом, полученным из головок резецированных бедренных костей по методике костного банка «Марбург» по способу, включающему формирование на поверхности трансплантата шиповидного выступа, проведение блокирующих винтов через накостную пластину, блок трансплантата во взаимопересекающихся плоскостях, формирование костных каналов, связывающих блок аллотрансплантата с костномозговой полостью (см. рис. 2).

Сравнение функциональных исходов хирургического лечения проводили на основании нескольких критериев. Многоплоскостной объем движений в локтевом суставе, включающий флексионно-экстензи-онный, супи- и пронационный компоненты (градус, о) оценивали с помощью угломера. Выраженность болевого синдрома — на основе субъективной оценки пациентов по данным Визуальной аналоговой шкалы. Для оценки стабильности локтевого сустава выполняли вальгусный и варусный стресс-тесты, тест выдвижного ящика локтевого сустава. Силу прооперированной верхней конечности оценивали с помощью стационарного силомера. Для подсчета общего количества баллов был использован интегративный показатель, объединяющий перечисленные аспекты функции локтевого сустава, переведенные в 100-балльную шкалу M.A. Broberg и B. F. Morrey [16]. Осмотр проводили через 1,5; 3 и 6 мес после хирургического лечения. При этом такие показатели, как сила, болевой синдром, стабильность, оценивали в сравнении с интактной контрлатеральной конечностью.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи пакета программ IBM SPSS 20 Statistics. Ввиду несоответствия большинства полученных данных закону нормального распределения для сравнения значений использовали непараметрический U -критерий Манна — Уитни, критерий Уилкоксона и показатель достоверности ( р ).

Результаты. У пациентов подгруппы 1а через 1,5 мес после операции амплитуда флексионно-экс-тензионных движений в локтевом суставе составила

Рис. 1. Распределение пациентов по группам в зависимости от локализации дефекта:

а — группа пациентов с медиальным дефектом ( n =19); б — группа пациентов с латеральным дефектом ( n =19); в — группа пациентов с центрально-метафизарным дефектом ( n =18)

Рис. 2. Способы пластики посттравматического костного дефекта: а — кадаверным аллотрансплантатом в виде крошки/кубиков; б — нативным блочным аллотрансплантатом

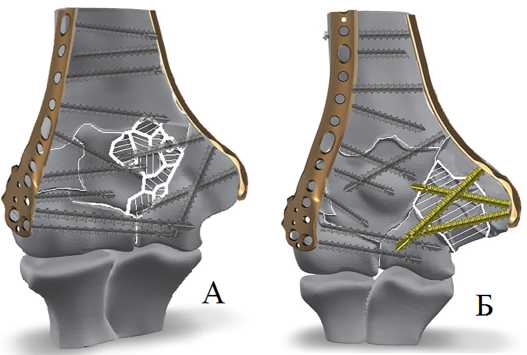

75±6º и была в 1,2 раза меньше, чем у пациентов подгруппы 1б — 90±5º( p =0,04). Через 3 мес после операции у пациентов подгруппы 1а отмечено увеличение показателя до 79±9º, что в 1,3 раза ниже значения, чем у пациентов подгруппы 1б — 100±5º ( p =0,02). Через 6 мес у пациентов подгруппы 1а отмечено увеличение значений до 85±9º, что меньше значения полученных в подгруппе 1б в 1,4 раза — 114±4º ( p =0,02). У пациентов 2-й группы через 1,5 и 3 мес не зафиксировано достоверных различий ( p >0,05). Через 6 мес у пациентов подгруппы 2а отмечали флексионно-экс-тензионную амплитуду движений на уровне 82±8º, что в 1,3 раза меньше по сравнению с подгруппой 2б — 101±6º ( p =0,01). У пациентов 3-й группы через 1,5 мес после операции не отмечено достоверных различий ( p >0,05). Через 3 мес при увеличении медианных значений в обеих группах значения в подгруппе 3а достигли показателя 72±6, в подгруппе 3б — 88±5º ( p =0,02). Через 6 мес после операции объем движений в подгруппе 3а достиг значения 82±8º, в то время как у пациентов подгруппы 3б увеличение показателя достигло 95±6º ( p =0,01).

У пациентов подгруппы 1а при оценке супинаци-онных движений в локтевом суставе через 1,5 мес после операции был достигнут результат 36±4º, что в 1,2 раза ниже, чем у пациентов подгруппы 1б — 43±3º (p=0,02). Через 3 мес после операции отмечено увеличение показателя у пациентов подгруппы 1а до 32±2º, а также у пациентов подгруппы 1б — 52±4º, при этом разница составила 1,7 раза (p=0,01). Через 6 мес после операции у пациентов подгруппы 1а был достигнут результат 36±4º, что в 1,6 раза меньше, чем у пациентов подгруппы 1б — 60±2º (p=0,01), при этом в подгруппе 1б отмечался прирост показателей в 1,3 раза (p=0,01). У пациентов 2-й группы через 1,5 мес различий не обнаружено (p>0,05). Через 3 мес у пациентов подгруппы 2а было достигнуто значение 40±4º, у пациентов подгруппы 2б достигнут показатель 48±3º, разница при этом составила 1,2 раза (p=0,03). Через 6 мес межгрупповых значений не обнаружено (p>0,05). У пациентов 3-й группы на всех контрольных точках не выявлено статистически значимой разницы в объеме супинационных движений.

При оценке пронационного компонента у пациентов 1-й группы через 1,5 мес после операции не отмечено межгрупповых различий в показателях ( p >0,05). Через 3 мес после операции у пациентов подгруппы 1а был достигнут результат 40±4º, что меньше значений пациентов подгруппы 1б в 1,2 раза — 47±3º ( p =0,01). Через 6 мес амплитуда пронационных движений у пациентов подгруппы 1а увеличилась до значения 45±6º, что выше значения, чем у пациентов подгруппы 1б в 1,3 раза — 57±3º ( p =0,01). У пациентов 2-й группы через 1,5 мес после операции

Рис. 3. Диаграммы размаха показателей оценки функции локтевого сустава через 6 мес: а — флексионно-экстензионная амплитуда движений в локтевом суставе; б — амплитуда пронационных движений локтевого сустава; в — амплитуда супинационных движений локтевого сустава; г — стабильность локтевого сустава

не обнаружено межгрупповых различий в показателях ( p >0,05). Через 3 мес после операции у пациентов подгруппы 2а был достигнут показатель 42±3º, пациентами подгруппы 2б было достигнуто значение в 1,1 раза выше — 47±2º ( p =0,01), через 6 мес не обнаружено межгрупповой разницы в показателях ( p >0,05). Среди пациентов подгрупп 3а и 3б на всех контрольных точках не выявлено статистически значимых различий в показателях (рис. 3).

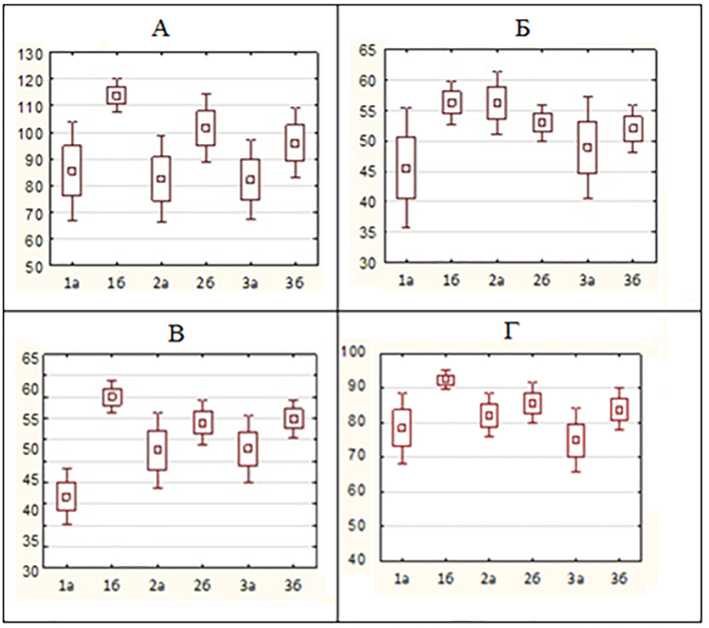

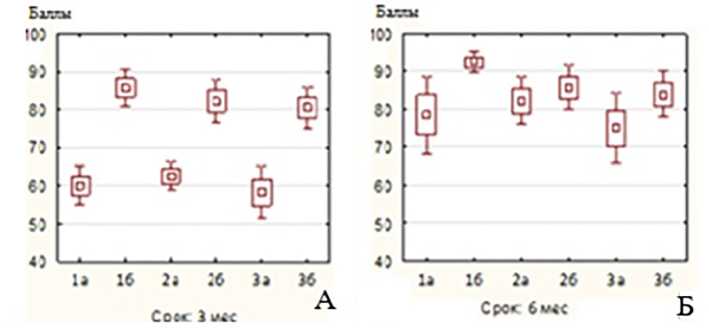

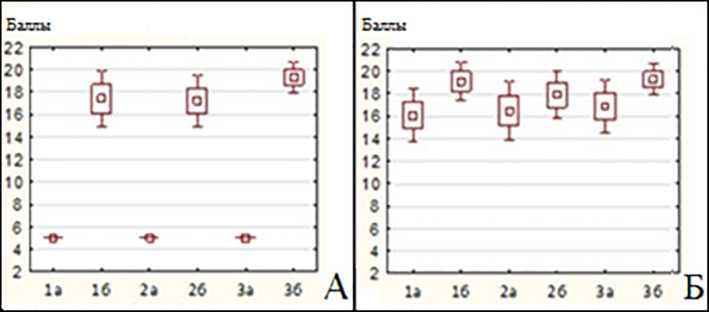

При анализе общего количества баллов по шкале Broberg and Morrey через 1,5 мес после операции у пациентов подгруппы 1а отмечали достижение показателя, соответствующего 63±5 баллов, что ниже, чем показатель подгруппы 1б в 1,1 раза — 71±2 балла (p=0,049). Через 3 мес после операции пациентами подгруппы 1а достигнут показатель 60±3 балла, что меньше, чем показатель в подгруппе 1б в 1,5 раза — 88±4 балла (p=0,03). Через 6 мес пациентами подгруппы 1а достигнуто значение 78±6 баллов, при этом значение внутри подгруппы 1б достигло показателя 94±2 балла, составляя разницу в 1,2 раза (p=0,02) (рис. 4). При оценке показателей в подгруппе 2а через 1,5 мес после операции было достигнуто значение 54±5 баллов, что в 1,1 раза меньше показателя, полученного в подгруппе 2б, — 62±3 балла (p=0,01), через 3 мес у пациентов подгруппы 2а результат составил 62±3 балла, у пациентов подгруппы 2б — 82±3 балла (p=0,01), а через 6 мес после операции статистически значимых различий уже не было обнаружено (р>0,05) (рис. 5).

Рис. 4. Диаграммы размаха суммарного количества баллов прооперированной верхней конечности: а — через 3 мес после операции; б — через 6 мес после операции

Рис. 5. Диаграммы размаха силы прооперированной верхней конечности: а — через 3 мес после операции; б — через 6 мес после операции

В группе 3а через 1,5 мес было достигнуто значение 52±3 балла, в группе 3б — 62±2 балла с разницей промежуточного показателя в 1,1 раза ( p =0,01). Через 3 мес после операции у пациентов группы 3а показатель достиг значения 59±5 баллов, у пациентов 3б — 80±2 балла ( p =0,01) с разницей в значениях в 1,35 раза. Через 6 мес после операции у пациентов подгруппы 3а значение составило 75±5 баллов, а у пациентов подгруппы 3б — 84±3 балла с разницей межгрупповых значений в 1,1 раза ( p =0,00) (см. рис. 5).

Обсуждение. Оперативное лечение пациентов с оскольчатыми переломами ДОПК, сопровождающимися посттравматическими костными дефектами, помимо выполнения остеосинтеза с фиксацией отломков, требует замещения дефектной зоны [17]. Увеличение границ операционного поля, длительный болевой синдром в области забора трансплантата, а также риск инфекционных осложнений ограничивают применение аутотрансплантата [18]. Использование аллогенного материала блочного типа из резецированных головок бедренных костей, полученных по технологии костного банка «Марбург», не только снимает изложенные ограничения, но и создает возможность его дополнительной фиксации, повышая жесткость системы «кость — трансплантат — металлоконструкция». Согласно способу пластики посттравматических околосуставных дефектов длинных трубчатых костей [10], возможно выполнение дополнительной фиксации трансплантата, обусловленной формированием паза в дефектном материнском ложе, и шиповидного выступа на верхушке трансплантата, а также транстрансплантатной блокировкой винтов во взаимопересекающихся плоскостях, добиваясь его дополнительной фиксации как в области дефектного костного ложа, так и к металлоконструкции непосредственно. Формирование трансоссальных каналов, сообщающихся с костномозговой полостью, обеспечивает увеличение концентрации биоактивных веществ в области системы «дефект — трансплантат — кость», что способствует улучшению остеоинтегративных процессов [10, 13]. Жесткость системы «кость — трансплантат — металлоконструкция» позволяет избежать длительной иммобилизации. Наблюдаемая через 1,5 мес после операции выраженная разница в количественных показателях амплитуды выполняемых про-, супи-национных и флексионно-экстензионных движений в локтевом суставе является прямым следствием отсутствия длительной иммобилизации локтевого сустава и механически обеспеченной возможностью более раннего начала реабилитационных мероприятий у пациентов групп «а» по сравнению с пациентами групп «б», которым пластика была выполнена аллотрансплантатом в виде кубиков кадаверного происхождения. Постепенное нивелирование различий в значениях амплитуды движений через 3 и 6 мес после операции обусловлено началом формирования костной мозоли и краевой перестройкой трансплантата в области дефекта (группы «б»). При этом через 6 мес разница в межгрупповых значениях сохранялась, что можно объяснить пролонгированной иммобилизацией у пациентов групп «б» и формированием контрактуры локтевого сустава, что соответствует данным литературы [12, 19, 20]. При межгрупповой оценке силовых характеристик, стабильности локтевого сустава, выраженности болевого синдрома, нашедшее отражение в подсчете общего количества баллов по шкале M.A. Broberg и B. F. Morrey, наблюдается явная разница в количественных показателях через 3 мес после операции, обусловленная уменьшением болевого синдрома, а также ранним восстановлением силовых характеристик в прооперированной верхней конечности у пациентов всех подгрупп «а», сохранением болевого синдрома и невысокими показателями силовых характеристик у пациентов всех подгрупп «б», что является следствием разницы в сроках иммобилизации и начала реабилитационных мероприятий. При этом через 6 мес в обеих группах на фоне увеличения абсолютных значений суммарного количества баллов отмечали уменьшение межгрупповой разницы показателей ввиду уменьшения болевого синдрома через 6 мес после операции у пациентов подгрупп «а» и «б», что соответствует среднему сроку уменьшения болевого синдрома, описанного в литературе [7, 19].

Для изучения функциональных результатов хирургического лечения пациентов с переломами ДОПК с посттравматическими дефектами костной ткани основную роль играет применение комплексной оценки работы прооперированного локтевого сустава, обеспечиваемое использованием интегративной шкалы M.A. Broberg и B. F. Morrey. На основании применяемой оценочной шкалы нами продемонстрировано положительное влияние пластики посттравматического дефекта аллогенным трансплантатом блочного типа совместно с открытым остеосинтезом на функциональный исход за счет возможности его дополнительной фиксации как в области дефектного костного ложа, так и к металлоконструкции непосредственно путем проведения винтов через блок трансплантата. При этом у пациентов всех локализаций посттравматического дефекта при выполнении пластики трансплантатом блочного типа отмечено улучшение силовых характеристик, снижение болевого синдрома уже через 3 мес после операции с последующим выравниванием межгрупповых значений к 6 мес, что, по нашему мнению, обусловлено возможностью более раннего начала реабилитационных мероприятий. У пациентов с локализацией дефекта в области медиальной или латеральной колонн наблюдалось увеличение многоплоскостного объема движений уже через 1,5–3 мес после операции. При этом межгрупповая разница в амплитуде движений не была нивелирована к 6 мес после операции, что было определено влиянием срока начала выполняемых реабилитационных мероприятий на результат. Вследствие этого ранняя разработка движений в прооперированном локтевом суставе критически важна в вопросе дальнейшего восстановления объема выполняемых движений. У пациентов 3-й группы с центрально-метафизарной локализацией посттравматического дефекта отмечалось увеличение амплитуды флексионных движений через 1,5 мес после операции с сохранением данного соотношения на протяжении всего периода наблюдения. При этом не отмечено межгрупповых различий в про-национно-супинационных движениях, что может быть обусловлено массированным повреждением параартикулярного капсульно-связочного аппарата и дальнейшим ограничением движений данного вида рубцовой этиологии в обеих группах.

Заключение. При переломах ДОПК с преимущественной локализацией костного дефекта в зоне латеральной и медиальной колонн применение накостного остеосинтеза совместно с пластикой дефектной зоны нативным блочным аллотрансплантатом с его дополнительной фиксацией в месте имплантации улучшает амплитуду многоплоскостных движений через 1,5–3 мес, уменьшает болевой синдром, а также увеличивает стабильность сустава через 3 мес после операции. При локализации дефекта в цент-рально-метафизарной зоне при переломах ДОПК использование блочного трансплантата способствует увеличению амплитуды выполняемых движений в локтевом суставе через 1,5–3 мес после операции. В то время как использование исследуемых методов пластики при переломах ДОПК с дефектом в центрально-метафизарной зоне не несет различий в показателях ротационно-пронационной амплитуды движений и стабильности локтевого сустава в среднесрочный и отдаленный периоды.

Авторский вклад. Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.