Сравнительный анализ исходов погружного остеосинтеза при лечении пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедра

Автор: Кауц О.А., Барабаш Ю.А., Барабаш А.П., Гражданов К.А., Шпиняк С.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: осуществить сравнительный анализ исходов оперативных вмешательств у пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости с применением различных видов погружного остеосинтеза. Материал и методы. Объектом исследования явились 169 пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости, которым осуществлялся остеосинтез различными погружными конструкциями. Результаты. Выполнение накостного остеосинтеза конструкцией DHS обеспечило восстановление анатомических и функциональных характеристик на 90,3±0,6% от нормальных значений в ближайшем и на 95,2±0,4% в отдаленном послеоперационных периодах. Имплантация интрамедуллярных конструкций привела к высокому проценту позитивных ближайших (92,1±0,6%) и отдаленных (96,7±0,75%) исходов лечения. Заключение. Применение интрамедуллярного остеосинтеза рекомендуется преимущественно при нестабильных чрезвертельных переломах (тип 31А2) с сохранением достаточного костного массива большого вертела, а также при межвертельных (тип 31АЗ) переломах бедренной кости.

Бедренная кость, остеосинтез (интрамедуллярный, накостный, блокированный), перелом (внесуставной, чрезвертельный, межвертельный), проксимальный отдел

Короткий адрес: https://sciup.org/149135145

IDR: 149135145

Текст научной статьи Сравнительный анализ исходов погружного остеосинтеза при лечении пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедра

1 Введение. Внесуставные переломы бедренной кости являются весьма тяжелыми и сложными с точки зрения возможностей хирургической коррекции. Согласно данным литературы, распространенность переломов проксимальной части бедра колеблется в пределах от 9 до 45% в структуре травм опорнодвигательного аппарата, от 20 до 38% в структуре переломов бедренной кости [1, 2]. Среди людей трудоспособного возраста данные переломы возникают в результате высокоэнергетической травмы. При увеличении возраста людей частота встречаемости данных переломов возрастает и при достижении 60 лет и старше достигает 72%, что обусловлено прогрессированием системного остеопороза костей, утратой их кортикальных пластин. Это клинически проявляется возникновением переломов костей в случаях незначительных механических травм, а при наличии каких-либо сопутствующих заболеваний сопровождается возникновением гипостатических осложнений [3].

Оперативное лечение с применением разных фиксирующих конструкций, в том числе спицестержневых и стержневых аппаратов внешней фиксации, обеспечивает достаточную стабильность в зоне перелома, дает возможность модифицировать силу компрессии отломков. Наряду с этим, устанавливаемые аппараты обладают рядом недостатков, а именно громоздкостью, наличием ограничений двигатель-

ной активности в соседних суставах, опасностью возникновения гнойно-воспалительных осложнений в зоне установки спиц и стержней, что требует непрерывного тщательного туалета [4–6].

В настоящее время для лечения рассматриваемых переломов часто используются интрамедуллярные фиксаторы (PFN, GN, Affixus). В случаях переломов проксимального отдела бедренной кости некоторые авторы без учета типа перелома рекомендуют применять интрамедуллярный остеосинтез вследствие его низкой травматичности, возможности осуществления ранней осевой нагрузки на конечность [7–9].

Кроме того, достаточно широко для остеосинтеза внесуставных переломов проксимального отдела бедра применяются накостные пластины. Использование последних при данных переломах, свойством которых является эффект самодинамизации при ходьбе, обеспечивает оптимизацию репаративной регенерации и уменьшение сроков реабилитации пациентов. Негативными сторонами использования накостных фиксаторов является значительная травматичность, обусловленная обширным рассечением мягких тканей, появлением циркуляторных нарушений, увеличивающих риск возникновения асептического некроза головки бедренной кости [10, 11].

Несмотря на распространенность современных методов остеосинтеза внесуставных переломов бедра, неудовлетворительные результаты лечения встречаются в 5-45% наблюдений, что обусловлено замедлением консолидации, несращением зоны перелома, образованием ложного сустава, дефор- мацией нижней конечности, ограничениями функций крупных суставов. Поэтому важное значение в преодолении замедленной консолидации и хирургической коррекции последствий переломов имеет применение методов стимуляции нарушенного остеогенеза [12–14].

Цель: осуществить сравнительный анализ исходов оперативных вмешательств у пациентов с вне-суставными переломами проксимального отдела бедренной кости с применением различных видов погружного остеосинтеза.

Материал и методы. Объектом исследования стали 169 пациентов в возрасте от 17 до 82 лет с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости, госпитализированных в НИИТОН СГМУ с 2000 по 2017 г., которым выполнен погружной остеосинтез (накостный и интрамедуллярный).

Все пациенты разделены на 2 группы в соответствии с использованным видом остеосинтеза. В первую группу вошли больные, которым выполнялся накостный остеосинтез внесуставных переломов проксимального отдела бедренной кости (96 человек). Вторую группу составили 73 пациента после интрамедуллярного блокированного остеосинтеза.

При определении типа и характера перелома, положения костных фрагментов, а также для оценки формирования костной мозоли после выполненного остеосинтеза использовались клинические и интра-скопические методы исследования.

Эффективность хирургического лечения оценивалась с применением стандартизированной методики определения исходов переломов костей опорнодвигательного аппарата и их последствий (СОИ-1). Результаты лечения пациентов оценивали как суммарный показатель, рассчитанный в баллах или процентах от нормальных значений 16 показателей.

Результаты. Нами проанализированы и оценены исходы оперативных вмешательств 169 пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости с применением погружных (накостных и интрамедуллярных) фиксаторов.

У пациентов первой группы при выборе хирургической методики предпочтение отдавалось простым чрезвертельным (тип 31А1 по классификации АО) или чрезвертельным оскольчатым переломам (тип 31А2 по классификации АО), но при условии отсутствия «раскалывания» большого вертела. Хирургические операции в этой группе выполняли в условиях эпидуральной анестезии у пациентов моложе 60 лет, а в пожилом и старческом возрасте — в условиях об- щей анестезии. Активизацию пациентов с посторонней помощью в пределах кровати проводили со вторых суток послеоперационного периода. Пациенты тренировались ходьбе с опорой на костыли сначала с помощью методиста по лечебной физкультуре, а затем самостоятельно.

Оценка по СОИ-1 исходов лечения пациентов первой группы продемонстрировала через 3 месяца после хирургического вмешательства изменения показателей от 63 до 98% (90,3±0,6%) от нормальных значений. Восстановление анатомо-функциональных показателей до 91-99% (95,2±0,4%) достигнута после 12 месяцев наблюдения.

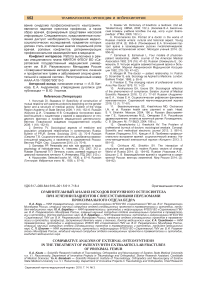

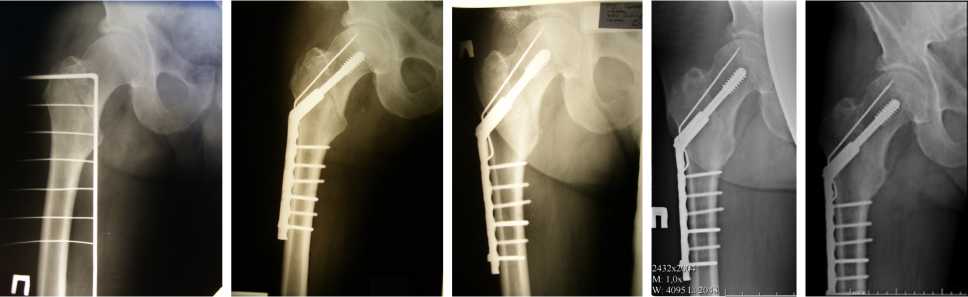

Клиническое наблюдение 1 . Пациент Ш. 67 лет (исторя болезни №4311) доставлен в НИИТОН через 3 часа с момента получения травмы. Перелом получил в результате падения, играя в волейбол. По данным рентгенографии обнаружен закрытый чрезвертельный перелом правой бедренной кости (рис. 1 а ). Через двое суток с момента госпитализации пациенту выполнили закрытую репозицию на ортопедическом столе, накостный остеосинтез перелома конструкцией DHS (рис. 1 б ). Стабилизацию перелома дополнили введенной деротационной спицей. Через 1 месяц отмечали правильное положение отломков и конструкции (рис. 1 в ), формирование костной мозоли, а также возможность перемещения без костылей (рис. 2 а ), через 3 и 6 месяцев — консолидацию перелома (рис. 1 г, д ) и восстановление функции нижней конечности (рис. 2 б-г ).

У пациентов второй группы при выборе хирургической методики предпочтение отдавалось чрезвертельным оскольчатым переломам (тип 31А2), а также межвертельным переломам (тип 31А3).

К активизации больных этой группы приступали в максимально ранние сроки. Уже с первых суток разрешалось присаживаться в кровати; через двое-трое суток сидеть с опущенными с кровати ногами; через 3–5 суток стоять у кровати; обучаться хождению с помощью костылей при нагрузке на нижнюю конечность в 20-30% от веса тела можно было через 5 суток; самостоятельно передвигаться через 7 суток; осуществлять 100%-ную нагрузку на нижнюю конечность через 2 месяца без наличия боли.

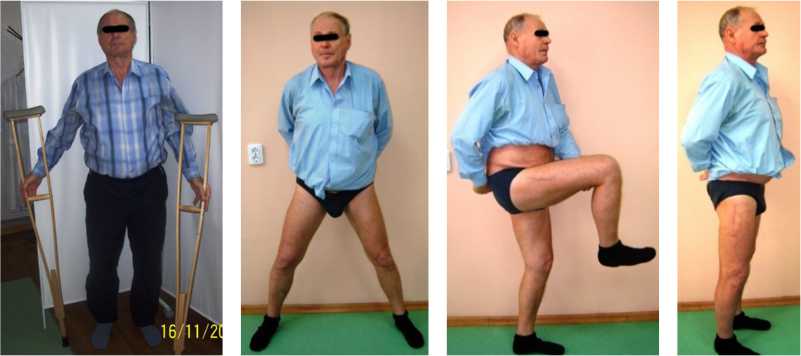

Клиническое наблюдение 2 . Пациент Т. 63 лет (история болезни №3078), госпитализирован в НИ-ИТОН через 1 неделю после падения на левый бок. При рентгенографии диагностирован закрытый межвертельный перелом левой бедренной кости со смещением отломков (рис. 3 а ). Учитывая тип

а

б в г

д

Рис. 1. Рентгенограммы проксимального отдела бедренной кости больного Ш. 67 лет: а — при поступлении; б — сразу после операции; в — через 1 месяц после операции; г — через 3 месяца после операции; д — через 6 месяцев после операции

а б в г

Рис. 2. Внешний вид больного Ш. 67 лет: а — через 1 месяц после операции; б–г — через 3 месяца после операции

а

б

в

г

д

е

Рис. 3. Рентгенограммы проксимального отдела бедренной кости больного Т. 63 лет: а — до операции; б — во время операции; в — через 1 месяц после операции; г — через 3 месяца после операции; д — через 6 месяцев после операции; е — после удаления металлоконструкции через 9 месяцев после операции перелома, произвели интрамедуллярный блокированный остеосинтез левого бедра (рис. 3б). Через 1 месяц стояние отломков удовлетворительное (рис. 3в), через 3 месяца отмечается консолидация перелома (рис. 3г), через 9 месяцев наблюдается завершение перестройки костного регенерата, что стало показанием к извлечению металлоконструкции (рис. 3д, е). Функция в тазобедренном суста-

Рис. 4. Внешний вид больного Т. 63 лет через трое суток после операции ве и опороспособность конечности восстановлена полностью (рис. 4).

Оценка исходов хирургической реабилитации пациентов в группе интрамедуллярного остеосинтеза в ближайший период констатировала восстановление нарушенных функций от 71 до 98% (92,1+0,6%) от нормальных значений, в отдаленный период достигали в среднем от 95 до 98% (96,7±0,75%) от нормальных значений.

Обсуждение. Оценка результатов лечения вне-суставных переломов проксимального отдела бедренной кости в обеих группах пациентов позволил выявить как преимущества, так и недостатки применяемых методик. В частности, настоящая концеп- ция накостного остеосинтеза за счет результатов исследования предыдущих лет дала возможность объединить в единое целое взгляды на достижение репозиции в ее динамическом равновесии. Структура костной ткани, тип перелома отразились на технологии остеосинтеза, сблизив его осуществление к шинированию поврежденной кости.

Так же как и в накостном фиксаторе DHS, в интрамедуллярных конструкциях заложен принцип динамизации системы во времени. Отсутствие жесткой связи бедренного винта, вводимого в шейку и головку бедренной кости, с диафизарной частью фиксатора позволяет преобразовывать срезающие силы по линии перелома в силы межфрагментарной компрессии.

Выводы:

Список литературы Сравнительный анализ исходов погружного остеосинтеза при лечении пациентов с внесуставными переломами проксимального отдела бедра

- Загородний H. В., Жармухамбетов E. А. Хирургическое лечение вертельных переломов бедренной кости. Рос. мед. журнал 2006; (2): 18-9

- Тихилов P.M., Кочин А.Ю., Мироненко A.H. и др. Современное состояние проблемы лечения больных с внесуставными переломами проксимального отдела бедренной кости (обзор литературы). Травматология и ортопедия России 2009; 4 (54):113

- Лазарев А.Ф., Солод Э.И., Рагозин А. О., Какабадзе М.Г. Лечение переломов проксимального отдела бедренной кости на фоне остеопороза. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2004; (1): 27-31

- Барабаш А. П. и др. Хирургическое лечение переломов проксимального отдела бедренной кости у людей пожилого и старческого возраста. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 2006; 271 с.

- Барабаш А. П., Русанов А. Г., Кауц О. А. Сравнительная характеристика линейных перемещений отломков проксимального отдела бедренной кости при чрескостной фиксации. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; (3): 399-403

- Рафаелян А. В. Перспективы аппаратного лечения переломов проксимального отдела бедра. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2006; (4): 24-8

- Дедушкин B.C. и др. Первый опыт применения стабильно-функционального остеосинтеза вертельных переломов бедренной кости с использованием интрамедул-лярного стержня PFN (Proximal Femur Nail). Амбулаторная хирургия 2007; (2): 71-6

- Ballalet MSG, et al. Proximal femoral nail failures in extracapsular fractures of the hip. J Orthop Surg 2008; 16 (2): 146-9

- Ruecker AH, et al. The treatment of intertrochanteric fractures: results using an intramedullary nail with integrated cephalocervical screws and linear compression. J Orthop Trauma 2009; 23(1): 22-308

- Ломтатидзе Е.Ш. и др. Анализ результатов оперативного лечения меж- и под-вертельных переломов бедренной кости. В сб.: Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей: материалы Все-рос. юбил. науч.-практ конф. М., 2003; с. 200

- Ананко А.А., Бабко A. H. Современная травматологическая тактика при проксимальных переломах бедренной кости (обзор немецкой литературы). Укр. мед. ча-сопис2007; 1 (57): 75-80

- Способ лечения длительно срастающихся, несросшихся переломов и ложных суставов длинных костей: пат. 2406462 РФ / Барабаш Ю.А., Барабаш А.П., Балаян В.Д., Гражданов К.А., Кауц О. А., Тишков Н. В.; опубл. 02.09.2009

- Барабаш Ю.А. и др. Оценка стимуляции заживления перелома при хирургическом и гидродинамическом воздействии на концы отломков и костномозговое содержимое. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 2014; (9): 58-61

- Способ лечения застарелых переломов и ложных суставов проксимального отдела бедренной кости: пат. 2411922 РФ/Кауц О.А., Барабаш А. П., Барабаш Ю.А., Балаян В. Д.; заявитель и патентообладатель ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России. №2010101199/14; опубл. 15.01.2010.