Сравнительный анализ эффективности двух техник эндоскопического органосохраняющего оперативного лечения эктопической трубной беременности

Автор: Фетищева Л.Е., Мозес В.Г., Мозес К.Б.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнить эффективность сальпингостомии с последующей эвакуацией плодного яйца и резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой в лечении трубной беременности. Материал и методы. Проведено ретроспективное рандомизированное исследование эффективности двух техник эндоскопического органосохраняющего оперативного лечения эктопической трубной беременности у 182 женщин. Результаты. Время выполнения сальпингостомии с последующей эвакуацией плодного яйца и резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой составило 11,8±1,5 минуты и 21±2 минуты соответственно, U[12458]=0, р=0,001. По сравнению с сальпингостомией техника резекции не приводила к персистенции трофобласта, сопровождалась меньшей степенью спаечного процесса в малом тазу на третьем месяце наблюдения (PAI составил 2 (2; 2) и 0 (0; 1) баллов соответственно (U[124. =759, р=0,001); R-AFS соответствовал минимальной степени тяжести: 2 (0; 2) и 0 (0; 0) баллов соответственно'(U =1076, р=0,001); по модифицированной классификации степени спаечного процесса в малом тазу после кесарева сечения соответствовал минимальной степени тяжести: 4 (0; 4) и 0 (0; 4) баллов соответственно (U[12458]=2617, р=0,006) и более частой проходимостью оперированной маточной трубы (30,6% и 58,6% соответственно, р=0,001), сопровождалась более частым наступлением спонтанной маточной беременности к 12 месяцу наблюдения (12,9% и 29,3% соответственно, р=0,007) и родов к 18 месяцу наблюдения (3,2% и 15,5% соответственно, р=0,001). Заключение. Несмотря на более высокую техническую сложность, резекция части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой является эффективной альтернативой сальпингостомии и может применяться у женщин с внематочной беременностью, желающих сохранить репродуктивную функцию.

Внематочная трубная беременность, фертильность

Короткий адрес: https://sciup.org/149135245

IDR: 149135245 | УДК: 618.31-08:008

Текст научной статьи Сравнительный анализ эффективности двух техник эндоскопического органосохраняющего оперативного лечения эктопической трубной беременности

1Введение. Эктопическая беременность является ведущей причиной репродуктивных потерь у женщин. Несмотря на превентивные меры, частота внематочной беременности в популяции человека остается высокой, достигая 2,0% от всех беременностей [1]. Кроме репродуктивных потерь, внематочная беременность негативно влияет на другие важные показатели репродуктивного здоровья женщин, такие как фертильность, формирование хронических тазовых болей и т.п. Несмотря на развитие вспомогательных репродуктивных технологий, органосохраняющие методы хирургического лечения внематочной беременности не потеряли своей актуальности, являясь резервом сохранения фертильности у таких пациентов [2]. Современная эндоскопическая техника позволяет выполнить операцию максимально ща-дяще, что значительно улучшает шансы пациента на восстановление функции маточной трубы. В настоящее время существуют две основные техники органосохраняющего хирургического лечения при трубной беременности: сальпингостомия с эвакуацией плодного яйца и резекция части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой [3]. У каждой из предложенных техник имеются преимущества и недостатки, однако исследований, проводящих сравнительную оценку их эффективности, чрезвычайно мало, что определило цель исследования.

Цель: сравнить эффективность сальпингостомии с последующей эвакуацией плодного яйца и резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопласти-кой в органосохраняющем лечении трубной беременности.

Материал и методы. Сплошным методом отобраны 182 женщины с прогрессирующей либо прервавшейся внематочной трубной беременностью. Критериями включения являлись желание больной сохранить и реализовать репродуктивную функцию, наличие у нее условий для выполнения органосохраняющей операции (беременность в маточной трубе, ранее не подвергавшейся органосохраняющей операции по поводу трубной беременности и пластическим операциям по поводу трубно-перитонеального бесплодия; целостность стенки и отсутствие глубоких морфологических изменений маточной трубы, вызванных инвазией трофобласта; размер плодного яйца не более 3–4 см и его расположение в ампулярном отделе); информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: нежелание больной сохранить и реализовать репродуктивную функцию; отсутствие у нее условий для выполнения органосохраняющей операции; отсутствие информированного согласия на участие в исследовании.

Объем инструментально-лабораторного исследования всех женщин соответствовал рубрике «Внематочная (эктопическая) беременность» приложения к приказу МЗ РФ от 1 ноября 2012 г. №572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи

по профилю “Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”» (с изм. и доп.).

Непосредственно перед выполнением оперативного лечения все пациентки были рандомизированы на две группы: группу А (n=124), в которой больным осуществлялась эндоскопическая сальпингостомия с последующей эвакуацией плодного яйца; группу В (n=58), в которой больным выполнялась резекция части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой.

Всем больным под эндотрахеальным наркозом проводилась лапароскопия с интраоперационной оценкой степени спаечного процесса в малом тазу по методике подсчета перитонеального спаечного индекса PAI (Peritoneal adhesion index), по классификационной системе Американского общества фертильности (R-AFS) и по модифицированной классификации спаечного процесса в малом тазу после кесарева сечения [4].

Интраоперационно осуществлялся хронометраж выполнения этапа органосохраняющей операции, при этом первой фиксажной точкой в группе А являлся разрез маточной трубы над проекцией плодного яйца в противоположном от брыжейки участке; в группе В — биполярная коагуляция мезосальпинг-са до проксимальной части плодного яйца; вторыми фиксажными точками в обеих группах являлась биполярная коагуляция кровоточащих участков маточной трубы.

Ведение раннего послеоперационного периода было стандартным, на первые сутки измерялась интенсивность боли по шкале NRS, на третьи сутки оценивалось качество жизни с использованием адаптированного опросника SF-36. Перед выпиской всем больным рекомендовалось использовать комбинированные методы гормональной контрацепции в течение шести месяцев с последующей их отменой, а их партнерам рекомендовалось провести контроль фертильности и при ее снижении пройти лечение у уролога.

Для сравнения эффективности сальпингостомии с последующей эвакуацией плодного яйца и резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопласти-кой было запланировано три визита исследуемых пациентов.

Первый визит назначался через 3 месяца после проведенного оперативного лечения: всем больным проводилась лапароскопия second-look с хромоги-дротубацией по общепринятой методике; интраоперационная оценка степени спаечного процесса в малом тазу по методике PAI, классификационной системе R-AFS и модифицированной классификации спаечного процесса в малом тазу после кесарева сечения.

Второй визит проводился через 12 месяцев после операции: оценивалась частота наступления спонтанной маточной и рецидивов внематочной беременности. Пациенткам, у которых не наступила спонтанная беременность, проводилась метросаль-пингография с оценкой проходимости маточных труб.

Третий визит проходил на 18-й месяц наблюдения после операции. У всех пациенток оценивалась

Таблица 1

Результаты лапароскопии больных при выполнении им органосохраняющего оперативного лечения

В качестве первичного исхода органосохраняющих оперативных методов лечения внематочной беременности оценивались частота наступления спонтанной маточной беременности и частота родов на третьем визите; вторичным исходом являлись частота и степень выраженности спаечного процесса в малом тазу, частота проходимости оперированной маточной трубы по данным хромогидротубации на перовом визите.

Статистический анализ осуществлялся при помощи программы Statsoft Statistica 6,0. Значения, имеющие дискретные шкалы, описывались медианой (Ме), процентилями распределения и представлены в формате Ме (25-й; 75-й процентили). Качественные признаки оценивались при помощи процентных долей. При сравнении двух независимых групп использовали критерий Манна — Уитни (U). Проверка статистической значимости различий между относительными частотами двух или большего числа событий осуществлялась при помощи критерия Пирсона χ². При проверке нулевых гипотез критическое значение уровня статистической значимости принималось равным 0,05.

Результаты. Средний возраст больных в обеих группах статистически значимо не различался и составил и 27,8±4,8 года в группе А и 28,2±3,6 года в группе В, (U [124;58] =3419, p=0,594). Исследовались результаты лапароскопии больных при выполнении им органосохраняющего оперативного лечения (табл. 1).

Степень спаечного процесса в малом тазу в обеих группах была сопоставима: PAI составил 0 (0; 6) баллов в группе А и 2 (0; 6) балла в группе В (U [124;58] =2638, p=0,052); R-AFS соответствовал минимальной степени тяжести: 1 (0; 1) и 0 (0; 1) баллов соответственно (U [124;58] =2580, p=0,002); по модифицированной классификации степени спаечного процесса в малом тазу после кесарева сечения соответствовал минимальной степени тяжести: 0 (0;8) и 4 (0;9) баллов соответственно (U [124;58] =2920, p=0,054).

Проведенный хронометраж этапа выполнения органосохраняющей операции выявил у пациенток группы А меньшую ее продолжительность: 11,8±1,5 минуты и 21±2 минуты соответственно (U [12458] =0, p=0,001). [;]

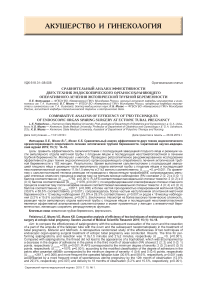

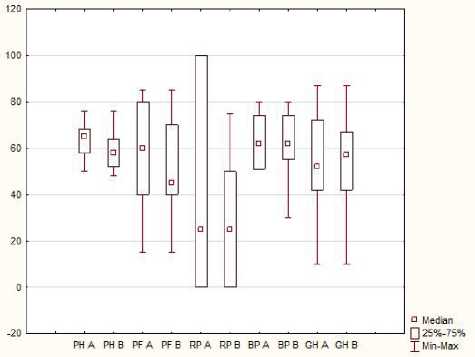

Ранний послеоперационный период в группе В протекал без осложнений, тогда как в группе А у 5,6% женщин (0% в группе В, р=0,065) выявлена персистенция трофобласта, что потребовало повторного оперативного вмешательства и выполнения эндоскопической сальпингэктомии. Интенсивность боли на первые сутки послеоперационного периода в обеих группах статистически значимо не различалась и составила и 2 (1; 4) балла и 3 (2; 5) балла соответственно (U [124;58] =2853, p=0,210). Показатели физического и психического компонентов качества жизни на третьи сутки послеоперационного периода в обеих группах статистически значимо не различались (рис. 1, 2).

Поздний послеоперационный период в обеих группах протекал без осложнений, все пациентки были своевременно выписаны из стационара.

Результаты лапароскопии second-look с хромоги-дротубацией во время первого визита представлены в табл. 2.

Рис. 1. Физические компоненты качества жизни у исследуемых женщин на третьи сутки послеоперационного периода

Рис. 2. Психические компоненты качества жизни у исследуемых женщин на третьи сутки послеоперационного периода

Таблица 2

Результаты лапароскопии second-look с хромогидротубацией (первый визит)

|

Признак |

Группа А (n=124) |

Группа В (n=58) |

р |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Сактосальпинкс оперированной маточной трубы |

79 |

63,7 |

24 |

41,3 |

0,001 |

|

Сактосальпинкс контралатеральной маточной трубы |

12 |

9,6 |

5 |

8,6 |

0,819 |

|

Оперированная маточная труба проходима |

38 |

30,6 |

34 |

58,6 |

0,001 |

|

Оперированная маточная труба непроходима / отсутствует (удалена) |

86 |

69,3 |

24 |

41,3 |

0,001 |

|

Контралатеральная маточная труба проходима |

93 |

75 |

47 |

81 |

0,367 |

|

Контралатеральная маточная труба непроходима |

12 |

9,6 |

5 |

8,6 |

0,819 |

|

Контралатеральная маточная труба отсутствует |

19 |

15,3 |

6 |

10,3 |

0,363 |

|

Пластика оперированной маточной трубы |

50 |

40,3 |

0 |

0 |

0,001 |

|

Проходимость оперированной маточной трубы после пластики восстановлена |

50 |

40,3 |

0 |

0 |

0,001 |

|

Пластика контралатеральной маточной трубы |

8 |

6,4 |

2 |

3,4 |

0,407 |

|

Проходима контралатеральная труба после пластики |

8 |

6,4 |

2 |

3,4 |

0,407 |

|

Сальпингэктомия оперированной маточной трубы |

29 |

23,3 |

24 |

41,3 |

0,012 |

|

Сальпингэктомия единственной оперированной маточной трубы |

7 |

5,6 |

2 |

3,4 |

0,524 |

Таблица 3

Исходы оперативного лечения внематочной беременности у исследуемых женщин через 12 месяцев наблюдения (второй визит)

|

Признак |

Группа А (n=124) |

Группа В (n=58) |

р |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Наступило маточных беременностей, всего |

16 |

12,9 |

17 |

29,3 |

0,007 |

|

Самопроизвольный выкидыш |

6 |

4,8 |

8 |

13,7 |

0,034 |

|

Беременность на момент третьего этапа |

10 |

8,1 |

9 |

15,5 |

0,125 |

|

Рецидив внематочной беременности в оперированной трубе |

5 |

4 |

1 |

1,7 |

0,402 |

|

Рецидив внематочной беременности в контралатеральной трубе |

5 |

4 |

4 |

6,8 |

0,406 |

В группе А более выражен спаечный процесс в малом тазу: PAI составил 2 (2; 2) и 0 (0; 1) баллов соответственно (U [124;58] = 759, р=0,001; R-AFS соответствовал минимальной степени тяжести: 2 (0; 2) и 0 (0; 0) баллов соответственно (U [124;58] =1076, р=0,001); по модифицированной классификации степени спаечного процесса в малом тазу после кесарева сечения соответствовал минимальной степени тяжести: 4 (0; 4) и 0 (0; 4) баллов соответственно (U [124;58] = 2617, р=0,006). ;

По данным хромогидротубации в группе В выявлены лучшие исходы (см. табл. 2): оперированная маточная труба чаще сохраняла проходимость и реже осложнялась формированием сактосальпинк-са. В то же время в группе А непроходимость оперированной маточной трубы реже сопровождалась сальпингэктомией в связи с наличием технических возможностей ее повторной пластики, после которой ее проходимость чаще восстанавливалась. Послеоперационный период на этом этапе исследования в обеих группах протекал без осложнений, все пациентки были своевременно выписаны из стационара.

Результаты исследования показателей на втором визите представлены в табл. 3.

К 12-му месяцу наблюдения в группе В частота наступления спонтанной маточной беременности была статистически значимо выше. Статистически значимого различия в частоте прогрессирующей беременности в обеих группах не выявлено, однако в группе В беременность чаще заканчивалась самопроизвольным выкидышем. В обеих группах происходили рецидивы внематочной беременности как в оперированных, так и в контралатеральных маточных трубах, однако статистической разницы в частоте данного осложнения не выявлено.

Результаты исследования показателей на третьем визите представлены в табл. 4. К 18-му месяцу наблюдения у женщин группы В чаще наступала спонтанная маточная беременность, которая чаще закончилась родами. Частота самопроизвольного выкидыша и прогрессирующей маточной беременности у женщин обеих групп статистически значимо не различалась.

Обсуждение. Планируя выполнение органосохраняющей операции при внематочной трубной беременности, акушер-гинеколог решает краеугольный вопрос хирургии: какая техника выполнения операции лучше? Общепринятой методикой оперативного лечения при внематочной беременности является

Таблица 4

Исходы оперативного лечения внематочной беременности у исследуемых женщин через 18 месяцев наблюдения (третий визит)

С другой стороны, проведенное исследование показало, что сальпингостомия с последующей эвакуацией плодного яйца имеет преимущество, позволяя при лапароскопии second-look провести повторную реконструктивную операцию на прооперированной маточной трубе, увеличивая шанс пациентки на сохранение функции маточной трубы.

Заключение. Несмотря на более высокую техническую сложность, резекция части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой является эффективной альтернативой сальпингостомии и может применяться у женщин с внематочной беременностью, желающих сохранить репродуктивную функцию.

Список литературы Сравнительный анализ эффективности двух техник эндоскопического органосохраняющего оперативного лечения эктопической трубной беременности

- ACOG Practice Bulletin No. 191 Summary: Tubal Ectopic Pregnancy. Obstet Gynecol 2018; 131 (2): 409-11

- Фетищева Л.Е., Захаров И.С, Ушакова Г.А., и др. Интерстициалыная беременность: трудности диагностики (клинический случай). Мать и дитя в Кузбассе 2017; (2): 55-8

- Nishida М, Miyamoto Y, Kawano Y, et al. A case of successful laparoscopic surgery for tubal stump pregnancy after tubectomy. Clin Med Insights Case Rep 2015; (8): 1-4

- Wang W, Li R, Fang T, et al. Endometriosis fertility index score maybe more accurate for predicting the outcomes of in vitro fertilisation than r-AFS classification in women with endometriosis. Reprod Biol Endocrinol 2013; (11): 112

- Li J, Jiang K, Zhao F. Fertility outcome analysis after surgical management of tubal ectopic pregnancy: a retrospective cohort study. BMJ Open 2015; (5): 9

- Sun HD, Horng HC, Liu CH, et al. Comparison of single-port and three-port laparoscopic salpingectomy in the management for tubal pregnancy. J Chin Med Assoc 2017; (17): 30-4

- Mol F, Strandell A, Jurkovic D, et al. The ESEP study: Salpingostomy versus salpingectomy for tubal ectopic pregnancy; the impact on future fertility: A randomised controlled trial. Womens Health 2008; (8): 11

- Valle JA, Lifchez AS. Reproductive outcome following conservative surgery for tubal pregnancy in women with a single Fallopian tube. Fertil Steril 1983; (3): 316-20

- Фетищева Л.Е., Мозес В.Г., Захаров И.С. Эффективность резекции части ампулярного отдела маточной трубы с плодным яйцом и последующей неостоматопластикой при внематочной беременности в сохранении фертильности. Фундаментальная и клиническая медицина 2018; 3 (1): 42-50

- Ai J, Zhang Р, Jin L, et al. Fertility outcome analysis after modified laparoscopic microsurgical tubal anastomosis. Front Med 2011;(3): 310-14.