Сравнительный анализ эффективности работы трех моделей подводных светоловушек для сбора и изучения гидробионтов

Автор: Николаева Н.Е.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Приводится сравнение трех моделей подводных светоловушек для гидробионтов. Одна из ловушек является наиболее давно и широко используемой за рубежом, две другие представляют собой оригинальные авторские модели. Анализируются основные достоинства и недостатки приведенных моделей ловушек.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116070

IDR: 146116070 | УДК: 59.08

Текст научной статьи Сравнительный анализ эффективности работы трех моделей подводных светоловушек для сбора и изучения гидробионтов

Тверской государственный университет

Приводится сравнение трех моделей подводных светоловушек для гидробионтов. Одна из ловушек является наиболее давно и широко используемой за рубежом, две другие представляют собой оригинальные авторские модели. Анализируются основные достоинства и недостатки приведенных моделей ловушек.

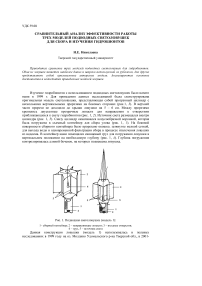

Изучение гидробионтов с использованием подводных светоловушек было начато нами в 1999 г. Для проведения данных исследований была сконструирована оригинальная модель светоловушки, представляющая собой прозрачный цилиндр с несколькими вертикальными прорезями на боковых сторонах (рис.1, 3 ). В верхней части прорези не доходили до крыши ловушки на 5 – 6 см. Между прорезями крепились двускатные прозрачные лопасти для направления к отверстиям приближающихся к свету гидробионтов (рис. 1, 2 ). Источник света размещался внутри цилиндра (рис. 1, 5 ). Снизу цилиндр оканчивался конусообразной воронкой, которая была погружена в съемный контейнер для сбора улова (рис. 1, 1 ). На боковой поверхности сборного контейнера было прорезано окошко, затянутое мелкой сеткой, для выхода воды и одновременной фильтрации сбора в процессе извлечения ловушки из водоема. В контейнер нами помещался свинцовый груз для погружения ловушки в вертикальном положении на необходимую глубину (рис. 1, 4 ). Глубина погружения контролировалась длиной бечевок, на которых подвешена ловушка.

Рис. 1. Подводная светоловушка (модель 1):

1– сборный контейнер; 2 – направляющие лопасти; 3 – входные отверстия;

4 – груз, 5 – источник света

Данная конструкция ловушки (модель 1) использовалась в полевых исследованиях в 1999 году на оз. Молдино Удомельского р-на Тверской обл., в 2001-

2002 гг. в пруду Ботанического сада г. Твери и около плотины ТЭЦ на р. Соминка г. Тверь [1,2]. Модель показала хорошие результаты для сбора различных систематических групп водных беспозвоночных, особенно для планктонных ракообразных.

К неоспоримым достоинствам данной модели относится прозрачность конструкции, что позволяет распространяться свету во всех направлениях от ловушки и повышает эффективность ее работы из-за увеличения облавливаемого объема воды. Наличие небольшого съемного сборного контейнера и сетки для отцеживания сбора позволяет быстро сконцентрировать улов и удалить излишки воды, после чего контейнер легко снимается.

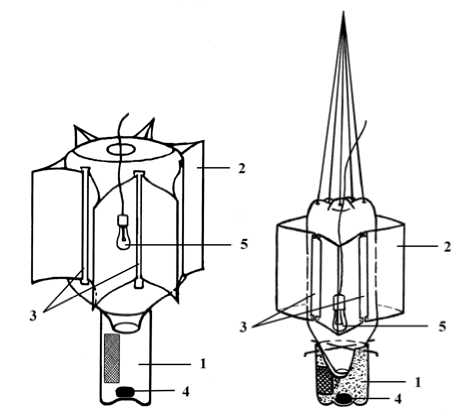

К достоинствам модели относится также возможность установки ее на различных глубинах с целью сбора гидробионтов с различных горизонтов водного столба (рис. 2, А, Б), например, при изучении вертикального распределения водных организмов. При неполном погружении ловушки (рис. 2, В) дополнительно возможен сбор беспозвоночных, скользящих по поверхностной пленке воды. Если погрузить ловушку в воду до верхнего предела прорезей таким образом, чтобы над поверхностью воды оставалась только ее верхняя часть (рис.2, Г), можно собрать вылетающих имаго, которые часто выходят уже в самой ловушке из приплывающих на свет куколок насекомых, особенно это характерно для двукрылых и ручейников.

Недостатками ловушки нами были признаны некоторое неудобство в транспортировке и трудности при изъятии ее из воды: при извлечении ловушка требует очень аккуратного и медленного подъема во избежание сильного обратного тока воды и потери вместе с ней части пойманных беспозвоночных, так как вода не успевает отфильтровываться через окошко съемного контейнера. Иногда мы также наблюдали обратный выход некоторых беспозвоночных через входные отверстия в процессе работы ловушки в течение ночи, так как в данной модели не было предусмотрено серьезных препятствий для этого.

Рис.2. Возможные варианты установки светоловушки (модель 1)

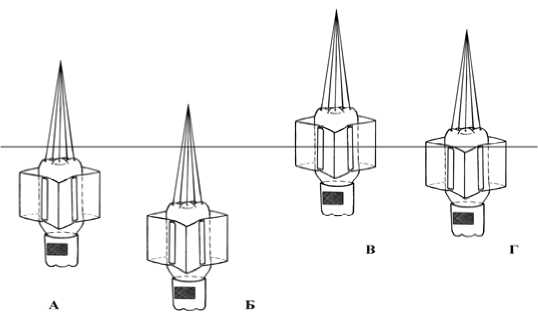

Следующей моделью (модель 2), которая была испытана нами в полевых условиях, была светоловушка, предложенная Хангерфордом в 1955 г. [4]. В дальнейшем она наиболее широко и часто использовалась за рубежом. Ловушка представляла собой горизонтально расположенный светонепроницаемый цилиндр, с одного конца которого находилась прозрачная воронка (рис. 3, 1 ). Источник света располагался внутри ловушки в противоположной от воронки стороне (рис. 3, 3 ). Большинство применяемых в дальнейшем моделей представляли собой копии или незначительные модификации данной ловушки. В зависимости от особенностей проводимых исследований ловушка размещалась горизонтально [5; 6; 7; 8] или вертикально [9; 10; 11], что в принципе не меняло сути ее конструкции.

Рис.3. Подводная светоловушка (модель 2)

1 – прозрачная воронка; 2 – съемная крышка; 3 – источник света

Нами данная модель была опробована в 2001 г. в пруду Ботанического сада г. Твери одновременно с моделью 1 для возможности сравнения эффективности их работы. Несмотря на главное достоинство модели 2 – удобство транспортировки, мы достаточно быстро отказались от ее применения из-за низкой эффективности сбора вследствие сильной ограниченности объема облавливаемой территории. Данная ловушка формирует прямолинейный и достаточно узкий пучок света, который не виден уже при незначительном отклонении в сторону. Кроме этого наблюдается некоторое поглощение света внутри ловушки и снижение его интенсивности на выходе.

Недостатком данной модели являются и неудобства при извлечении улова, так как ловушка сначала должна быть аккуратно поднята на поверхность, затем из нее необходимо слить весь объем воды и отфильтровать из него улов. Все это требует наличия дополнительного оборудования, что иногда достаточно обременительно в полевых условиях.

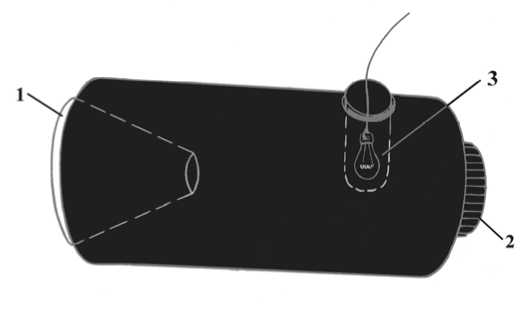

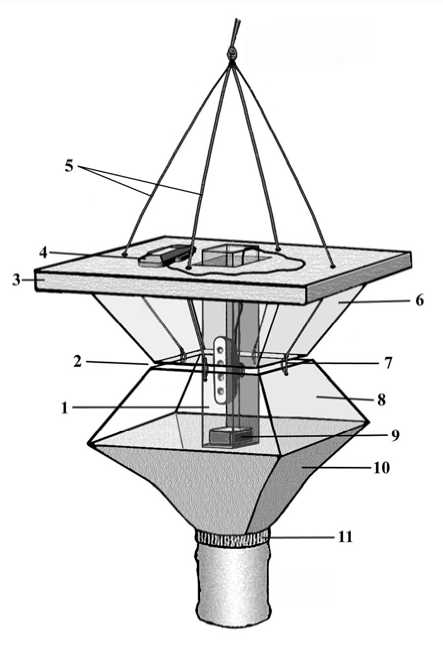

С 2003 г. нами использовалась третья, так же как и первая, оригинальная модель светоловушки (модель 3) [3]. Она представляла собой две прозрачные направленные навстречу друг другу пирамиды (рис. 4, 6, 8 ). Эти пирамиды были подвижно соединены друг с другом при помощи четырех веревочных петель (рис. 4, 7 ), которые давали им возможность расходиться на расстояние до 1 см.

От петель отходили бечевки для извлечения ловушки из воды (рис. 4, 5 ). При натяжении петель в процессе извлечения из воды части ловушки сходились, при этом верхняя часть ловушки частично заходила внутрь нижней вследствие несколько больших размеров последней.

Способность ловушки открываться при погружении и закрываться при извлечении из воды представляется нам весьма удобной и важной, так это как не только облегчает процессы установки и извлечения, но и практически полностью исключает потери улова, предотвращая обратные токи воды через входные отверстия ловушки. Вода при подъеме очень быстро процеживается через объемный мелкоячеистый мешок (рис. 4, 10 ), прикрепленный к нижней части ловушки, и улов собирается в съемный контейнер внизу мешка (рис. 4, 11 ). Верхняя часть ловушки в проводимых нами исследованиях прикреплялась к пенопластовой платформе (рис. 4, 3 ), которая удерживала ловушку на поверхности воды. При замене плавучей платформы на четыре бечевки, прикрепленные к углам верхней части ловушки, возможно погружение ее на различную глубину. При установке ловушки необходимо ослабить нити, идущие к петлям, стягивающим верхнюю и нижнюю части ловушки, погрузить ее на нужную глубину и зафиксировать на опоре при помощи бечевок, закрепленных на углах. При подъеме ловушки необходимо потянуть нити, идущие к петлям и за них извлечь ее из воды.

Рис. 4. Подводная светоловушка (модель 4):

1 – водонепроницаемый сосуд с источником света; 2 – входные отверстия; 3 – пенопластовая платформа;

4 – источник питания; 5 – бечевки для извлечения ловушки из воды; 6 – верхняя часть ловушки; 7 – веревочные петли; 8 – нижняя часть ловушки; 9 – груз; 10 – сетка; 11 – контейнер для улова

Данная модель показала хорошие результаты для тех же групп организмов, что и модель 1, особенно это относится к планктонным ракообразным, водным клещам, личинкам и имаго водных насекомых.

В итоге проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее перспективной, с нашей точки зрения, может считаться модель 3. При ее изготовлении были учтены некоторые недостатки, присущие модели 1, а именно неудобство при транспортировке и потери улова при работе, особенно при извлечении ловушки из воды. В то же время были сохранены основные преимущества модели 1, такие, как:

-

- прозрачность конструкции, что не препятствует распространению света во всех направлениях и не снижает его эффективности;

-

- возможность установки ловушки на разных глубинах;

-

- наличие съемного контейнера и цедильной сетки.

Ловушка 3 может успешно применяться для выявления видового состава гидробионтов, мониторинга их численности и изучения особенностей фототропических реакций различных видов.

[Электронный ресурс]/ - Электрон. дан. - Кафедра зоологии ТвГУ, 2007 - Режим доступа: http://zoology.tversu.ru/img/tesis.pdf , свободный. - Загл. с экрана.

[Электронный ресурс]/ - Электрон. дан. - Кафедра зоологии ТвГУ, 2007 - Режим доступа: http://zoology.tversu.ru/img/stan.pdf , свободный. - Загл. с экрана.

[Электронный ресурс]/ - Электрон. дан. - Кафедра зоологии ТвГУ, 2007 - Режим доступа: http://zoology.tversu.ru/img/vest.pdf , свободный. - Загл. с экрана.

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORK EFFECTIVITY

Tver State University

The comparison of three models of subaqueous light-traps for hydrobiontes has been drawn. One of the light-traps is widely used abroad; two other are original author’s models. Basic merits and demerits of the light traps are analyzed.