Сравнительный анализ электромагнитных измерительных приборов

Автор: Подпругин А.И., Кожевин С.А.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 7 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проводится сравнительная характеристика преобразователей с плоской и круглой катушкой. Проведя анализ, были сделаны выводы о свойствах, достоинствах и недостатках электромагнитных преобразователей.

Преобразователь, плоская катушка, круглая катушка

Короткий адрес: https://sciup.org/140265734

IDR: 140265734 | УДК: 621.785

Текст научной статьи Сравнительный анализ электромагнитных измерительных приборов

Отличительной особенностью электромагнитных приборов, обусловливающей их широкое применение для измерений в цепях переменного и постоянного токов в качестве щитовых амперметров и вольтметров, являются их высокие эксплуатационные качества: простота конструкции, низкая стоимость, высокая надежность, устойчивость к электрическим перегрузкам, широкий диапазон измеряемых величин. Основным недостатком этих приборов является невысокая точность.

Все электромагнитные приборы в зависимости от конструктивного исполнения и характера движения их подвижной части могут быть разделены на резонансные и нерезонансные. Каждая из этих групп приборов в свою очередь делится на две подгруппы: поляризованные и неполяризованные (в поляризованных приборах кроме намагничивающей катушки используются постоянные магниты). Основу данных приборов составляют электромагнитные измерительные механизмы, отличающиеся как по конструктивному исполнению, так и по своим свойствам и параметрам. Принцип действия всех электромагнитных преобразователей основан на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего в катушке, с ферромагнитным сердечником.

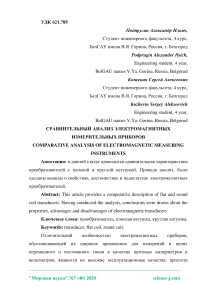

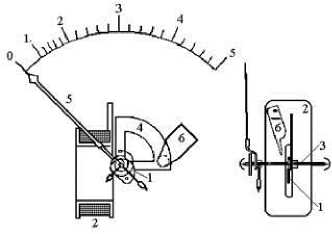

Все конструктивные разновидности электромагнитных ИП можно свести к двум основным типам (рисунок 1-2).

Рисунок 1 - Преобразователь Рисунок 2 - Преобразователи с плоской катушкой с круглой катушкой

Преобразователи с плоской катушкой состоят из катушки 2, в магнитном поле которой находится ферромагнитный сердечник 1 в форме усеченного диска или язычка, эксцентрически закрепленный на оси подвижной части. При протекании по катушке тока ферромагнитный сердечник втягивается в магнитный зазор катушки, поворачивая при этом ось 3 с закрепленным на ней успокоителем 4 и стрелку 5 в сторону увеличения показаний. Регулировка угла отклонения подвижной части осуществляется с

помощью магнитного шунта 6. Преобразователи с плоской катушкой менее технологичны в изготовлении, чем механизмы с круглой катушкой, однако они обладают повышенной чувствительностью, меньшими габаритами и массой.

Преобразователи с круглой катушкой (рисунок 5,б) состоят из катушки 1, подвижного 2 и неподвижного 3 ферромагнитных сердечников, форма которых определяется необходимостью получения требуемого характера шкалы преобразователя. При протекании по катушке тока подвижный и неподвижный сердечники намагничиваются одноименно. Подвижный сердечник отталкивается от неподвижного, поворачиваясь вместе с осью 4 и закрепленной на ней стрелкой 6. Причем сила отталкивания оказывается прямо пропорциональной значению тока, протекающего по катушке. Противодействующий момент создается с помощью спиральной пружины 5. Успокоение подвижной части осуществляется воздушным (крыльчатым) успокоителем, состоящим из закрытой камеры 7 и легкого алюминиевого крыла 8, жестко связанного с осью 4 подвижной части. Достоинством таких преобразователей является их простота, высокая технологичность изготовления и возможность получения требуемого характера шкалы (за счет выбора формы сердечников. Конструктивно сердечники могут быть цилиндрическими, призматическими или иметь другую форму). Чувствительность таких преобразователей оказывается ниже, чем у преобразователей с плоской катушкой.

Исходные данные для выполнения расчетной части курсовой работы:

-

1. Однофазный мостовой выпрямитель (схема).

-

2. Номинальное напряжение сети U1 = 220В.

-

3. Максимальное напряжение сети U1max = 230В.

-

4. Минимальное напряжение сети Ulmin= 210В.

-

5. Частота тока сети fс= 50Гц.

-

6. Коэффициент пульсации Kп1 =U0m1/U0 = 0,1

Номинальные выпрямленные напряжение U0 и ток нагрузки I0 выпрямителя выбираются из исходных данных, определённых преподавателем.

В нашем случае U0 = 15В, I0 = 1 А.

Данному заданию соответствует схема выпрямителя (схема 1). Тогда по подразделу 2.1 найдем следующие параметры:

amax=( U1max- U1)/ U1 = (230-220)/220 = 0,045

amin=(U1-Ulmin)/Ul= (220-210)/220 = 0,045

Rн= U0/I0 = 15/1 = 15Ом

P0 = U0I0 = 15*1 =15 Вт

Определяем сопротивление трансформатора r тр , прямое сопротивление вентиля r пр и по их значениям находим сопротивление фазы выпрямителя r ф (табл. 1). Принимаем: В = 1,1 Т, j = 2А/мм 2 . Тогда в соответствии с таблицей 1 для схемы получим:

rтр = (2 ÷ 2,35)(U0j / I0fcB)(fcBj / 1,6U0I0)1/4

rтр = (2 ÷ 2,35)(15*2 / 1*50 *1,1) (50* 1,1*2 / 1,6*15*1)1/4= 1,26Ом

Для определения сопротивления вентиля в прямом направлении rпр необходимо ориентировочно выбрать тип вентиля определить прямое падение напряжения Uпр.

Вентиль выбирается по расчетному среднему выпрямленному току Iв.п.ср и амплитуде обратного напряжения Uo6p.max. Он должен быть выбран так, чтобы его максимально допустимое обратное напряжение было больше, чем имеющее место в выпрямителе. Ток Iв.п.ср должен быть меньше максимально допустимого среднего тока вентиля, указанного в справочнике.

В соответствии с таблицей:

Iв.п.ср= I0/2 = 1/2 = 0,5А.

Выбрав тип вентиля, находим значение Uпри определяем сопротивление вентиля гпр = Unp ср / 1в.п.ср. = 1/0,5 = 2 Ом

Выпрямитель работает на Г-образный фильтр, тогда в сопротивление фазы rфнеобходимо включить сопротивление фильтра Rф, принимаемое равным (0,1—0,25) Rн.

Rф= 0,2 Rн= 0,2*15 = 3 Ом.

Тогда получим:

rф = rтр + 2rпр= 1,26+2*2 = 5.26 Ом.

Определяем основной расчетный параметрА : длясхемы:

A=I0πrф/2U0 = 1*3,14*5.26/2*15 = 0,55

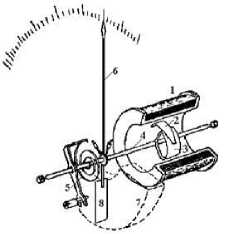

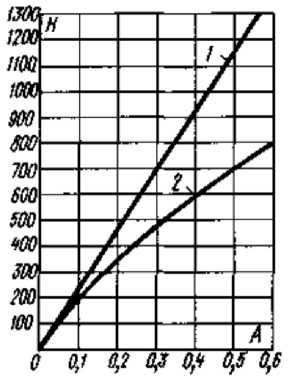

ОпределивА, из графиков на рис. 13 определяем параметрыВ, D, F .

В = 1,3; D = 1,9; F = 4,8.

Рисунок 1 - График для определения параметров B, D, F.

В соответствии с формулами определяем U2, I2, I1, Ртр, Uобр, Iв.п.ср, Iв, Iв.max:

U2 = ВU0 = 1,3*15 = 19.5В

I2 = 0,7DI0 = 0,7*1,9*1 = 1,33А

I1 = 0,7DI0 w2/ w1 = 0,7*1.9*1*0,088 = 0,12А w2/ w1 = U2/ U1 = 19.5/220 = 0,051

Ртр= 0,7ВDР0 = 0,7 *1.3*1,9*15 = 25.93Вт

Uобр.max= 1,41ВU0 (1 + amax) = 1,41*1.3*15(1+0,045) = 28.7 ≤100 В

Iв.п.ср= 0,5I0 = 0,5* 1 = 0,5А

Iв= 0,5DI0 = 0,5*1,9*1 = 0,95А

Iв.max= 0,5FI0 = 0,5*4.8*1 = 0,24А≤1,5 А f01 = 2 fс= 2х50 = 100Гц ≤ 1кГц.

Расчеты показали, что параметры выбранного диода (вентиля) подходят для расчетных значений выпрямителя.

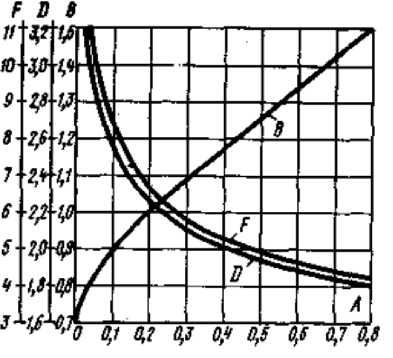

Из графиков определяем параметр Н. Для схемы Н определяем по кривой.

ПосколькуА= 0,55 принимаем граничное значение Н = 750, Kп1

принимаем 0,13.

Рисунок 2 - График для определения параметра Н

По заданным коэффициенту пульсации Кп1 и Н определяем емкость конденсатора С0 (в мкФ) для схемы:

С0 = H/( rфKп1) = 750/(5.26.0,13) = 1096 мкФ

Расчетные параметры трансформатора:

U1 = 220 В

U2 = 19.5 В

I1 = 0,12 А

I2 = 1.33 А

Ртр= 25.93 Вт

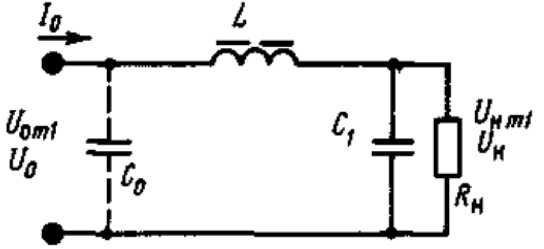

Расчет фильтра проведем для схемы Г-образной схемы. В соответствии с методикой Г-образного фильтра RC для fс=50 Гц можно сделать на основании формулы:

RфRнС1/( Rф+ Rн)= 3200 q/m, где RфиRн, Ом; С1, мкФ. Сопротивление резистора Rфопределяется с учетом КПД. Обычно КПД = 0,6 - 0,8.

При КПД = 0,8 Rф= 0,25 Rн. →Rф= 0,2515 = 3.75 Ом

RфRнС1/( Rф+ Rн)= 3.15.3.46/(3+15) = 8.65

Рисунок 3 - схема Г-образного фильтра

Емкость конденсатора С1= 16I0q/(U0m) , где I0 — ток нагрузки, мА.

Для расчета емкости конденсатора необходимо определить основной параметр сглаживающих фильтров— коэффициент сглаживания q , определяемый как отношение коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на его выходе, т. е. на нагрузке q = Кп.вх. / Кп.вых.

В нашем случае Кп.вх= Kп1 = 0,13. Для уменьшения переменной составляющей выпрямленного напряжения, т. е. для ослабления пульсации полагаем Кп.вых. = 0,02. Значение коэффициента m для мостовой схемы m = 2.

Тогда:

q = Кп.вх. / Кп.вых. = 0,13/0,02 = 6,5

С1= 16I0q/(U0m) = 16.1.6,5/(15.2) = 3.46 мкФ

Из проведенного анализа можно сделать некоторые выводы о свойствах, достоинствах и недостатках электромагнитных преобразователей:

-

- электромагнитные преобразователи могут применяться для измерений в цепях как постоянного, так и переменного токов, так как направление отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке;

-

- точность электромагнитных преобразователей сравнительно невысокая вследствие влияния потерь в температуре окружающей среды и частоты измеряемых электрических величин;

-

- чувствительность электромагнитных преобразователей за исключением преобразователей с замкнутым магнитопроводом невысока, следовательно, собственное потребление мощности от источников преобразуемых сигналов у них довольно значительное;

-

- функция преобразования электромагнитных преобразователей по своему характеру является квадратичной, однако соответствующим выбором формы и местом расположения сердечника;

-

- электромагнитные преобразователи наиболее просты по своей конструкции, имеют низкую стоимость и надежны в работе;

-

- электромагнитные преобразователи способны выдерживать длительные электрические перегрузки, так как токоподводящими элементами у них являются медные проводники соответствующего сечения, а не упругие элементы;

-

- диапазон рабочих частот для электромагнитных преобразователей ограничен сверху частотами порядка нескольких десятков килогерц из-за возникновения большой частотной погрешности на высоких частотах вследствие влияния вихревых токов в сердечнике и других металлических деталей преобразователя.

Электромагнитные приборы находят широкое применение в практике электрических измерений главным образом в виде различных щитовых и лабораторных амперметров и вольтметров переменного тока. Кроме того, на базе логометрических преобразователей создаются фазометры, частотомеры и фарадометры.

Список литературы Сравнительный анализ электромагнитных измерительных приборов

- Ерохин, М.Н. Детали машин и основы конструирования: учебное пособие для вузов / М.Н. Ерохин, и др. - М: КолосС, 2008. - 462 с.

- Любин, В.Н. Детали машин и основы конструирования. Курсовое проектирование: учебное пособие для вузов / В.Н. Любин. - Белгород: Изд- во БелГСХА, 2010. - 236 с.