Сравнительный анализ клиники невралгии тройничного нерва в зависимости от варианта нейроваскулярного конфликта

Автор: Балязинa Е.В., Алексеева Н.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: История медицины, юбилейные даты

Статья в выпуске: 2 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить клинические особенности протекания классической невралгии тройничного нерва (НТН) при различных нейроваскулярных конфликтах на основании анализа отдельных симптомов заболевания. Материал и методы. Обследовано 200 больных в возрасте от 31 до 86 лет с диагнозом НТН, у которых нейроваску-лярный конфликт был верифицирован при выполнении им микроваскулярной декомпрессии (МВД) корешка тройничного нерва. Результаты. Установлено, что в подавляющем большинстве наблюдений в конфликте с КТН принимают участие артерии мозжечка (96 %) и только в 4 % был конфликт с веной. Чем выше частота приступов, тем хуже показатели повседневной активности больного. Чем в более старшем возрасте начинается заболевание, тем короче его продолжительность. Большей продолжительности заболевания соответствуют большая продолжительность последнего обострения и большая частота приступов. Большей частоте приступов соответствует меньшая продолжительность приступа.

Невралгия тройничного нерва, нейроваскулярный конфликт, особенности клинических симптомов

Короткий адрес: https://sciup.org/14917538

IDR: 14917538

Текст научной статьи Сравнительный анализ клиники невралгии тройничного нерва в зависимости от варианта нейроваскулярного конфликта

1Введение. Клиническая картина НТН описана очень подробно как отечественными, так и зарубежными авторами [1-6]. Основными диагностическими критериями идиопатической (классической) НТН являются: пароксизмальный характер односторонних болей; длительность болевой атаки от нескольких секунд до нескольких минут; аллодиния, наличие курковых зон; послеприступный абсолютный рефрактерный период; отсутствие нарушений чувствительности; эффект от терапии карбамазепином в начале заболевания.

Однако подобная клиническая картина может развиваться при различных патологических процессах в задней черепной ямке, которые могут влиять на топографо-анатомические взаимоотношения КТН с артериями мозжечка. Поэтому изучение клинических особенностей НТН, зависящих от структуры нейроваскулярного конфликта, будет способствовать совершенствованию дифференциальной диагностики идиопатической НТН от симптоматической.

Цель: изучить клинические особенности классической невралгии тройничного нерва (НТН) при различных вариантах нейроваскулярного конфликта на основании анализа отдельных симптомов заболевания.

Методы. Обследовано 200 больных в возрасте от 31 до 86 лет с диагнозом НТН, у которых нейроваскулярный конфликт был верифицирован при выполнении микроваскулярной декомпрессии (МВД) корешка тройничного нерва. Среди этих больных 163 человека не подвергались никаким деструктивным вмешательствам перед выполнением МВД и 37 больным до поступления в клинику в различных лечебных учреждениях выполнены деструктивные вмешательства (алкоголизация периферических ветвей, деструкция полулунного узла, нервэкзерез, невротомия) с последующим рецидивом заболевания. Основная группа больных (163 человека) представлена различными по структуре вариантами нейроваскулярного конфликта. Одним из вариантов является травмирующее воздействие на вентральную поверхность корешка (КТН) верхней мозжечковой артерией (ВМА) при одно-, двух- и трехствольном ее делении на ветви второго порядка. Другим вариантом является одновременное травмирующее воздействие на вентральную поверхность КТН ствола ВМА, а на дорзальную поверхность ВКВ, с формированием так называемого артериовенозного «сэндвича», АВС). Следующий вариант: одновременное травмирующее воздействие на КТН оказывала ВМА на вентральную поверхность, а передняя нижняя мозжечковая артерия ПНМА на дорзальную, с формированием (арте-риоартериального «сэндвича», ААС).

В связи с выявленными структурными особенностями основная группа разделена на подгруппы: Ответственный автор — Балязинa Елена Викторовна.

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.

Тел.: 8-928-907-59-02.

— конфликт с одним артериальным стволом (1ВМА);

— конфликт с двумя артериальными стволами (2ВМА);

— конфликт с тремя артериальными стволами (3ВМА);

— конфликт с верхней каменистой веной (ВКВ).

— артериовенозный «сэндвич» (АВС);

— артериоартериальный «сэндвич» (ААС).

Для анализа клинического состояния больного использовались следующие показатели: возраст (годы), частота приступов в сутки, длительность болевого пароксизма (сек), длительность заболевания (годы), продолжительность последнего обострения (месяцы), интенсивность боли по ВАШ (баллы), оценка повседневной активности больного до лечения (баллы).

Оценка по каждому пункту проводилась больным по баллам: 1 балл — выполняю свободно; 2 балла — требуется прием лекарств, 3 балла — выполнение невозможно, несмотря на прием лекарств. Максимальное количество (30 баллов) характеризует наиболее тяжелое состояние больного, обусловленное НТН (табл. 1).

Таблица 1

Шкала оценки повседневной активности больного НТН

№ п/п

Нарушения

Балл до лечения

Балл после лечения

Питье жидкостей Чистка зубов Причесывание Умывание лица Бритье (макияж)

Прием пищи Устная речь

Сон

Профессиональная деятельность

Нахождение вне помещения

Полученные результаты обследования были подвергнуты статистической обработке и корреляционному анализу с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0 и программ статистического анализа Microsoft Office Excel 2007. Статистический анализ включал расчет среднего арифметического (М), ошибки среднего (m), среднего квадратичного отклонения (σ). Для сравнения показателей в различных группах использовался критерий Манна — Уитни. Для выявления связи двух признаков использовался анализ ранговой корреляции по Спирмену.

Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Общими симптомами у больных всех исследуемых групп были: пароксизмальный характер болей, продолжительность болевой атаки не более трех минут, наличие триггерных зон, абсолютный рефрактерный период, эффект от терапии карбамазепином (финлепсином, тегрето-лом) в начальном периоде заболевания.

Характерно болевое поведение пациента во время приступа. Больной замирает в момент возникновения приступа, стараясь не шевелиться. Во время самого болевого пароксизма лицо больного приобретает гримасу, за счет сокращения мимических и жевательных мышц. Практически у всех больных с верифицированным нейроваскулярным конфликтом была защитная реакция на попытку врача прикоснуться к триггерной зоне. Больной либо резко уклоняется от руки врача, либо отстраняет руку исследующего от лица. Симптом защиты триггерной зоны В. А. Карлов (1980) назвал «симптом антагонист», а А. В. Сте-панченко (1994) — по фамилии автора, описавшего этот признак, «симптомом Штернберга». У больных с другими формами прозопалгий мы такого симптома не выявили. Особенности проявления НТН у больных, не переносивших деструктивные вмешательства, с различными вариантами нейроваскулярного конфликта представлены в табл. 2 и 3.

Наиболее частым вариантом нейроваскулярного конфликта был конфликт КТН с одним стволом чаще

ВМА, реже ПНМА с передней или задней поверхности КТН. При этом латеральный понтомезенцефальный сегмент ВМА оказывал травмирующее воздействие на вентральную поверхность КТН. Флокулопедунку-лярный сегмент ПНМА оказывал травмирующее воздействие на дорзальную его поверхность.

Нейроваскулярный конфликт с одним артериальным стволом верхней мозжечковой артерии имел место у 111 больных НТН. К корешку в этих случаях прилежало дистальное плечо артериальной петли долихоэктазированной ВМА (латеральный понтомезенцефальный сегмент), причем купол артериальной петли располагался ниже верхнего края КТН. Стремящийся вверх и к средней линии латеральный понтомезенцефальный сегмент ВМА, пересекая КТН, оказывал давление не только на корешок, но и на мост в области воротной зоны.

Конфликт КТН с двумя артериальными стволами ВМА обнаружен нами у 20 больных и наблюдался при нескольких вариантах ее строения: чаще всего в случае ее деления на ветви второго порядка в области переднего понтомезенцефального сегмента, реже при двухствольном ее отхождении от базилярной артерии. Статистически значимых отличий средних значений возраста пациентов с различными видами конфликтов, а также интенсивности боли по ВАШ не обнаружено.

Сравнение по частоте приступов (см. табл. 3) выявило статистически значимое различие между средними значениями частоты у пациентов

Таблица 2

Особенности проявления НТН у больных, не переносивших деструктивные вмешательства, с различными вариантами нейроваскулярного конфликта

|

Конфликтующие сосуды |

Признаки |

||

|

Наиболее частая локализация болей по ветвям ТН |

Больные с увеличением частоты приступов в горизонтальном положении (%) |

Больные с увеличением частоты приступов при подъемах АД (%) |

|

|

1 ствол ВМА |

2 и 3 |

0 |

18,9 |

|

2 ствола ВМА |

2 и 3 |

0 |

5 |

|

3 ствола ВМА |

2 и 3 |

0 |

0 |

|

1 ствол ПНМА |

2 и 3 |

0 |

0 |

|

ВКВ |

2 и 3 |

50 |

33 |

|

АВ «сэндвич» |

2 и 3 |

100 |

41,6 |

|

АА «сэндвич» |

2 и 3 |

0 |

22,2 |

Таблица 3

Особенности проявления НТН у больных, не переносивших деструктивные вмешательства, с различными вариантами нейроваскулярного конфликта

Сравнение средних значений длительности приступа (см. табл. 3) выявило статистически значимые различия между этими величинами для пациентов с конфликтами ААС и АВС (р=0,044606), а также ААС и 1ВМА-конфликтом (р=0,03423). Заметны различия в длительности приступов у пациентов с другими видами конфликтов, однако, из-за значительных величин сигмы, статистически значимые различия выявлены не были.

Значения баллов повседневной активности больного до лечения (см. табл. 2) при конфликте 1ВМА статистически значимо различаются с баллами для остальных групп конфликтов. Уровень значимости р<0,01. Следовательно, качество жизни пациентов с конфликтом 1ВМА выше, чем у пациентов с другими видами конфликтов.

Сравнивая распределение по видам конфликтов средней частоты приступов и баллов повседневной жизненной активности больного до лечения, можно заметить, что большей частоте приступов соответствует больший балл повседневной активности, величина которого обратно пропорциональна качеству жизни пациента. Следовательно, при большей частоте приступов качество жизни снижается.

Из сравнения средней продолжительности болезни (см. табл. 3) можно заметить, что присутствует тенденция увеличения длительности заболевания при конфликтах ААС и 1ВМА по сравнению с другими конфликтами. Из-за достаточно больших величин сигмы уровень значимости этих различий не опустился ниже критической величины 0,05, поэтому о статистически значимых различиях мы говорить не можем. Можно лишь отметить наличие тенденции увеличения длительности приступов у больных с конфликтом ААС по сравнению с длительностью приступов у больных с конфликтами 2ВМА и 3ВМА.

Для анализа зависимости симптомов болезни от возраста пациента исследованный контингент больных с верифицированным диагнозом был разделен на следующие возрастные группы: до 40 лет, 41-50 лет, 51 -60 лет, 61 -70 лет, свыше 70 лет.

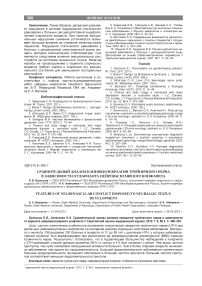

Сравнение средних показателей длительности пароксизма (рис. 1) выявило статистически значимое различие этого показателя у возрастной группы 51 -60 лет и возрастной группы до 40 лет (р=0,03444). В первой из этих групп длительность приступа составляет в среднем 41,6±3,5 сек, во второй группе 23,8±4,3 сек. Отмечается уменьшение данного показателя в группе больных старше 70 лет (27,5±5,0 сек) по сравнению с группой 51-60 лет. Так как уровень значимости различий не опустился ниже 0,05, можно это отметить лишь как тенденцию.

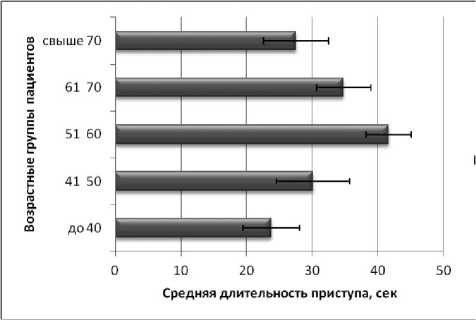

Сравнение средних значений частоты приступов у различных возрастных групп выявило статистически значимое отличие частоты в группе до 40 лет по сравнению со всеми остальными группами. Значение частоты приступов в этой группе значительно меньше, чем в остальных группах. Уровень значимости для всех случаев р<0,05. Указанные особенности отражены на рис. 2.

Рис. 1. График распределения средней длительности приступа по возрастным группам. Планка погрешностей соответствует (±m)

Рис. 2. Распределение средней частоты приступов по возрастным группам. Планка погрешностей соответствует (±m)

В табл. 4 приведены средние величины баллов оценки повседневной жизненной активности больного для различных возрастных групп, а также значения уровней значимости отличий этих величин при сравнении группы до 40 лет со всеми остальными группами. Наименьший балл (соответствующий лучшему качеству жизни) отмечается у больных до 40 лет. Отличие этой величины данной группы по сравнению с остальными группами статистически значимо (р<0,05). Данная особенность может быть объяснена тем, что группе до 40 лет соответствует наименьшая частота приступов за сутки.

Таблица 4

Распределение среднего балла повседневной активности больного по возрастным группам

|

Группы пациентов |

М±m (балл) |

σ (балл) |

|

До 40 лет |

23,20±0,61 |

1,93 |

|

41-50 лет |

24,86±0,41 |

2,49 |

|

51-60 лет |

24,75±0,33 |

2,37 |

|

61-70 лет |

24,91±0,41 |

3,31 |

|

Свыше 70 лет |

25,03±0,49 |

2,94 |

Сравнение средних величин длительности периода обострения не выявило статистически значимых различий этого параметра в возрастных группах.

Далее был предпринят сравнительный анализ показателей протекания заболевания у пациентов с различной частотой приступов. Контингент больных разделили на следующие группы: с частотой приступов до 50 в сутки (81 % больных), от 51 до 100 в сутки (13% больных) и свыше 100 за сутки (6% больных).

Статистически значимых различий по возрасту, длительности периода обострения, длительности заболевания и интенсивности боли по ВАШ в указанных группах обнаружено не было.

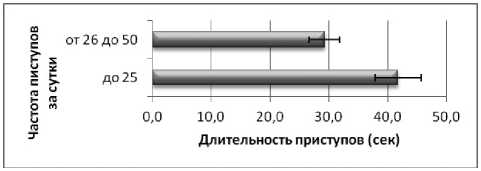

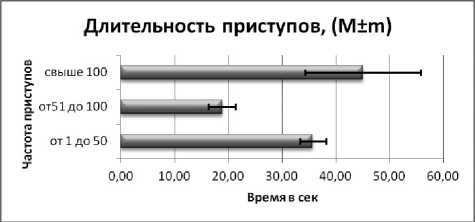

Средняя длительность приступа у пациентов в группе с частотой от 51 до 100 приступов за сутки была статистически значимо ниже (р<0,01) по сравнению с этим показателем в двух других группах (рис. 3).

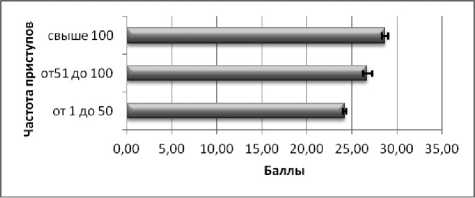

Сравнение баллов оценки повседневной жизненной активности пациента выявляет статистически значимое (р<0,001) отличие величины этого показателя во всех рассмотренных группах. При этом в группе с частотой до 50 приступов за сутки данный показатель ниже по сравнению с другими группами , а в группе с частотой более 100 приступов за сутки — больше, чем в остальных группах. Вновь просматривается закономерность роста балла повседневной активности пациента с ростом частоты приступов за сутки. График распределения средних величин повседневной жизненной активности пациентов по частотным группам дан на рис. 4.

В табл. 5 приведено процентное распределение числа различных видов конфликтов в группах пациентов с различными значениями частоты приступов.

Таблица 5

Распределение видов конфликтов по частотным группам

Следовательно, у пациентов первой подгруппы, несмотря на большую длительность приступов по сравнению со второй подгруппой, качество жизни выше. Видимо, меньшее число приступов является более значимым фактором, влияющим на качество жизни, чем продолжительность приступов.

Для выявления тесноты связи и направления связи между параметрами был применен корреляционный анализ. Рассчитывался ранговый коэффициент корреляции Спирмена между всеми описанными параметрами для групп пациентов, различающихся типом конфликта. Установлены следующие особенности (табл. 6).

Из табл. 5 видно доминирование конфликта 1ВМА во всех группах, а также увеличение числа пациентов с конфликтами АВС и ААС в группе с частотой приступов более 100 за сутки.

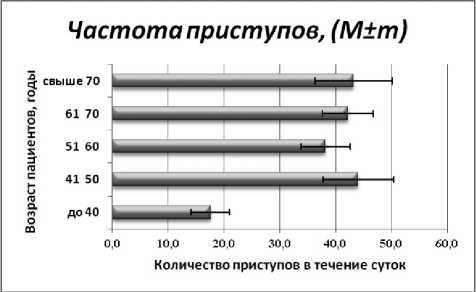

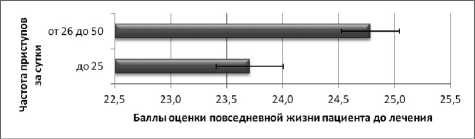

В связи с тем что группа пациентов с частотой приступов до 50 за сутки была многочисленной, мы разделили ее на две подгруппы: первая подгруппа включала пациентов с частотой до 25 приступов, вторая — с частотой от 26 до 50 приступов. Между этими подгруппами также провели сравнение показателей. Выявлены следующие особенности. Средние значения возраста пациента, длительности периода обострения, длительности заболевания и интенсивности боли по шкале ВАШ не имели статистически значимых различий между группами. Средняя величина длительности приступа у подгруппы с частотой до 25 приступов была статистически значимо (р=0,030823) больше, чем у подгруппы с частотой приступов от 26 до 50 за сутки. Эта особенность показана на рис. 5. Таким образом, у больных с меньшей частотой приступов отмечается увеличение продолжительности самого приступа.

Значения баллов оценки повседневной жизненной активности пациентов для двух подгрупп приве-

Рис. 5. Распределение средних значений длительности приступа по двум частотным подгруппам. Планка погрешностей соответствует (±m)

Рис. 6. Распределение средних значений величин баллов оценки повседневной активности пациентов по двум частотным подгруппам. Планка погрешностей соответствует (±m)

Рис. 3. Распределение средней длительности приступа по частотным группам. Планка погрешностей соответствует (±m)

Рис. 4. Распределение средних величин баллов повседневной активности пациентов по частотным группам. Планка погрешностей соответствует (±m)

Результаты применения корреляционного анализа

Таблица 6

|

Группы пациентов |

Параметры, между которыми установлено наличие связи |

Коэффициент корреляции, r |

Уровень значимости, p |

Характеристика связи |

|

Конфликт 1ВМА |

Частота приступов и баллы оценки повседневной жизни пациента |

0,532 |

0,0001 |

Средняя положительная |

|

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента, т.е. тем ниже качество жизни |

||||

|

Длительность обострения и длительность заболевания |

0,192 |

0,043315 |

Слабая положительная |

|

|

Конфликт 2ВМА |

Большему периоду заболевания соответствует больший период последнего обострения |

|||

|

Частота приступов и баллы оценки повседневной жизни пациента |

0,57 |

0,00496 |

Средняя положительная |

|

|

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента, т.е. тем ниже качество жизни |

||||

|

Длительность приступа и возраст пациента |

–0,48 |

0,032619 |

Средняя отрицательная |

|

|

Конфликт “Вена” |

Чем старше пациент, тем короче длительность приступа |

|||

|

Длительность приступа и длительность заболевания |

0,88 |

0,01982 |

Существенная положительная |

|

|

Большему периоду заболевания соответствует большее время приступа |

||||

|

Частота приступов и длительность приступа |

–0,89 |

0,015774 |

Существенная отрицательная |

|

|

Большей частоте приступов соответствует меньшая длительность приступа |

||||

|

Возраст пациента и длительность заболевания |

–0,77 |

0,072397 |

Существенная отрицательная |

|

|

Конфликт “ААС” |

Чем старше пациент, тем короче длительность заболевания |

|||

|

Частота приступов и длительность заболевания |

0,86 |

0,002603 |

Существенная положительная |

|

|

Конфликт “АВС” |

Большему периоду заболевания соответствует бо́льшая частота приступов |

|||

|

Частота приступов и баллы оценки повседневной жизни пациента |

0,88 |

0,000133 |

Существенная положительная |

|

|

Чем выше частота приступов, тем выше балл оценки повседневной жизни пациента, т.е. тем ниже качество жизни |

||||

Выводы:

-

1. В подавляющем большинстве наблюдений в конфликте с КТН принимают участие артерии мозжечка (96%) и только в 4% был конфликт с веной.

-

2. Чем выше частота приступов, тем хуже показатели повседневной жизненной активности больного.

-

3. Чем старше возраст начала заболевания, тем короче его продолжительность.

-

4. Чем больше продолжительность заболевания, тем больше длительность последнего обострения и больше частота приступов.

-

5. Чем меньше частота приступов, тем больше продолжительность самого приступа.

Список литературы Сравнительный анализ клиники невралгии тройничного нерва в зависимости от варианта нейроваскулярного конфликта

- Грачёв Ю. В. Патогенетические механизмы и клинические особенности тригеминальных лицевых болей//Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. 1999. Т. 99, № 8. С. 38 -42

- Данилов А. Б. Нейропатическая боль. М.: Нейромедиа, 2004. 60 с.4

- Невралгия тройничного нерва/В. А. Карлов, О. Н. Са-виц ая, М. А. Вишнякова. М: Медицина, 1980. 150 с.

- Степанченко А. В. Типичная невралгия тройничного нерва. М.: ВХМ, 1994. 39 с.

- Diagnosis and treatment of patients with trigeminal neuralgia/S. C. Bagheri, F. Farhidvash, V. J. Perciaccante//J. Am. Dent. Assoc. 2004. Vol. 135, № 12. P. 1713 -1717

- William P. Cheshire Jr. Trigeminal Neuralgia: Diagnosis and Treatment//Current Neurol. and Neurosc. Rep. 2005. Vol. 5, P. 79 -85.