Сравнительный анализ конструктивных, клинических и биомеханических особенностей винтового, накостного и комбинированного зубного имплантата Чуйко-Алымбаева

Автор: Эркимбеков Ислам Бурханович, Жолдошев Чингиз Кадыржанович, Кулназаров Алмаз Сакбоевич, Абдымомунов Абдыкалил Оморбаевич, Алымбаев Руслан Султанович

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Данная работа посвящена проведению сравнительного анализа в разрезе конструктивных, клинических и биомеханических особенностей трех типов зубных имплантатов: винтового, накостного и комбинированного (Чуйко-Алымбаева). Описаны сильные и слабые стороны каждого типа имплантатов.

Биомеханические особенности, имплантология, винтовые имплантаты, накостные имплантаты, комбинированные имплантаты

Короткий адрес: https://sciup.org/14121005

IDR: 14121005 | УДК: 616.314.001.6-007-089.843 | DOI: 10.33619/2414-2948/67/28

Текст обзорной статьи Сравнительный анализ конструктивных, клинических и биомеханических особенностей винтового, накостного и комбинированного зубного имплантата Чуйко-Алымбаева

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.314.001.6-007-089.843

В современном мире любые действия требуют современных решений, дентальная стоматология не стала исключением. Пациенты заинтересованы не только в новых методах эффективного лечения, они готовы к любым возможностям на современном уровне избавиться раз и навсегда, от проблем, связанных со стоматологией полости рта. В этом им помогает метод дентальной имплантологии, относительно новый метод, набирающий все более популярность [1].

Данный метод позволяет восстановить и улучшить не только жевательные и эстетические функции, но и устранить множественные дефекты зубного ряда. Современные возможности дентальной имплантологии позволяют использовать различные виды имплантов при восстановлении утраченных зубов.

Рассмотрим конструктивные, клинические и биомеханические свойства самого распространенного типа имплантата — винтового. В литературных источниках очень много внимания уделяется биомеханике одиночного винтового имплантата, поэтому он до сих пор остается актуальным [1, 4]. Но наше внимание привлекли два момента при взаимодействии данного имплантата с окружающими его костными тканями. Первый — как показали множественные исследования, плотность губчатой кости в зоне установки винтовых имплантатов крайне невысока, что является основной причиной слабой фиксации имплантата. Второй – неравномерное распределение сил по высоте гайки между витками резьбы. Профессор Н. Е. Жуковский в 1902 г показал, что первый виток резьбы от торца кости несет на себе более 33% нагрузки, а пятый виток резьбы — около 8%. Данный результат был подтвержден экспериментальными данными, а на современном уровне получил свое подтверждение при использовании метода конечного анализа [1].

Так как жевательная нагрузка винтового имплантата передается через его головку, а также учитывая его установку в губчатую кость малой плотности, мы наблюдаем резорбцию костной ткани наружных слоев альвеолы. То есть, в данном случае, необходимо разработать рациональное конструктивное решение, а именно, увеличить несущую способность первого витка имплантата, чтобы он опирался на более плотные слои компактной кости, расположенные рядом. Но, к сожалению, такую схему реализовать не просто, поэтому использование винтовых имплантатов в традиционной технологии не очень высоко [3, 4].

Что же касается накостных имплантатов? Различные исследования показывают, что конструктивным элементом, рационально распределяющим на костные ткани альвеолярного отростка жевательную нагрузку, является опорная пластинка. Но и в этом случае не удалось избежать проблем — данный тип имплантата противопоказано устанавливать в участок беззубой челюсти, где в хорошем состоянии находится альвеолярная кость, поскольку рассасывание костной ткани происходит намного быстрее. При использовании данных типов имплантатов, специалисты должны придерживаться следующего правила — использовать накостные имплантаты только на базальной кости, то есть на части челюсти, жизнеспособность которой не зависит от трофической функции существующих зубов [1].

Различные российские исследователи доказали, что концентрация напряжения в точке приложения силы тем больше, чем жестче основание. То есть, уменьшение величины концентрации напряжения, напрямую связано с увеличением податливости основания, то есть происходит равномерное распределение жевательной нагрузки по всей длине опорной пластинки [1, 3, 4].

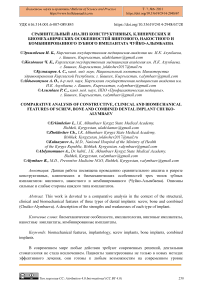

Толщина опорной пластинки так же оказывает влияние на величину концентрации напряжения. Конструктивная особенность накостных имплантатов такова, что он покрывает значительную поверхность альвеолярного отростка челюсти, что в свою очередь противоречит мнению одного из основоположников дентальной имплантологии, профессора О. Н. Сурова Он говорил, что во рту пациента, металла должно быть как можно меньше. Резюмируя выше приведенные данные, можно утверждать, что и классический накостный имплантат обладает существенными недостатками. Но как оказалось, недостатки, приведенные для винтовых и накостных имплантатов можно большей частью устранить, за счет новой конструкции, которая объединила возможности винтовых и накостных имплантатов — комбинированного зубного имплантата (КЗИ) Чуйко-Алымбаева (Рисунок 1).

Отличительной особенностью данного имплантата является использование винтового имплантата (1), с коническим переходником, который является неотъемлемой частью узла жесткой связи (2). Особое внимание в данной конструкции КЗИ уделено узлу жесткой связи, он призван обеспечить функционирование всей конструкции, как единого целого. Естественная остеоинтеграция винтового имплантата будет частично сдерживать возможность разъединения элементов, кроме этого можно использовать дополнительные конструктивные элементы в виде винтов и шпилек и кернение, для дополнительного обеспечения надежности всей конструкции. Скоба или опорная лента (3) может быть изготовлена как по традиционной технологии, то есть по оттискам, так и по технологии «без оттисков». Она призвана исполнить роль первого витка, который воспринимает большую часть нагрузки, а сам винтовой имплантат играет не только роль фиксирующего элемента, но и принимает часть нагрузки на себя.

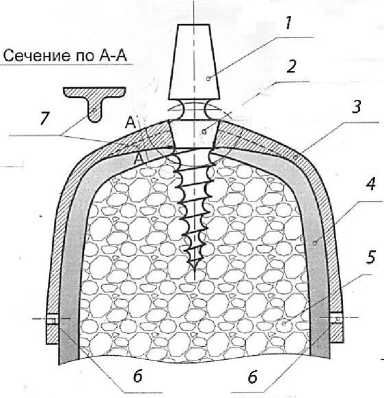

Как известно, любой имплантат должен выполнять три функции: опорную, функцию фиксации и стабилизации, выполнение которых напрямую зависит от конструктивных особенностей имплантата и условий имплантации. Как же эти функции реализованы в данном комбинированном имплантате (Рисунок 2)?

Опорная функция комбинированного имплантата реализована через все три конструктивных элемента (винтовой имплантат, узел жесткой связи, скоба), которые имеют свои площади контакта с костными тканями.

Рисунок 1. Конструкция комбинированного имплантата: 1 – винтовой имплантат, 2 – узел жесткой связи, 3 – скоба (лента опорная), 4 – компактная кость, 5 – губчатая кость, 6 – отверстия для дополнительных узлов фиксации, 7 – ребро жесткости

Рисунок 2. Схема восприятия распределения нагрузки

и

Жевательная нагрузка, воздействуя на головку имплантата, распределяется между всеми перечисленными конструктивными элементами пропорционально жесткости зоны контакта каждого элемента с окружающей костной тканью [2, 4].

Рассмотрим каждый конструктивный элемент «изолированно» с позиций биомеханического анализа, для более глубокого понимания работы данного имплантата как единого целого.

Теоретически, вся жевательная нагрузка F ж будет восприниматься костью, вызывая усилия R и , при абсолютно жесткой губчатой кости, окружающей винтовую часть имплантата. Но на практике, кость воспринимает только небольшую часть жевательной нагрузки F ж , так как жесткость губчатой кости, окружающей винтовую часть имплантата, очень невысока.

В предполагаемой конструкции, оставшаяся часть жевательной нагрузки должна передаваться опорной лентой за счет усилий R к , возникающих в зоне контакта опорной ленты и кости (Рисунок 2).

Поэтому распределение напряжений в кости будет зависеть от: свойств костных тканей, конфигурации альвеолярного гребня, то есть от рационализации конструкции опорной ленты. В данном случае, необходимо уделить особое внимание повышению изгибной жесткости этой части конструкции за счет ребра жесткости. Так как арочная часть опорной ленты в данной конструкции, опирается на две поверхности: вестибулярную и оральную части вестибулярного гребня, происходит стабилизация всей конструкции. Фиксация всей конструкции возможна за счет использования винтового имплантата, конгруэнтного прилегания опорной ленты к кости и дополнительных узлов фиксации, которые также могут воспринимать часть нагрузки за счет усилий R в (Рисунок 2).

Различные исследователи доказали, что свод арочной конструкции, к которой наиболее близка опорная лента накостного имплантата, при действии сосредоточенной нагрузки в центре, «работает» на изгиб, а ее стойки, если они зафиксированы, - на сжатие [1, 3].

Эта особенность должна быть учтена при конструировании комбинированного зубного имплантата Чуйко-Алымбаева, то есть:

-

1. в вертикальном продольном сечении профиль опорной пластинки должен быть близок к треугольнику (следуя эпюре изгибающих моментов), что может быть реализовано соответствующим ребром жесткости (Рисунок 1);

-

2. так как арка работает на изгиб, а стойки на сжатие, то и «массивность» (в первую очередь, площадь поперечного сечения) этих элементов должна быть различной.

Необходимо так же отметить, что лежащие на боковых поверхностях альвеолярного гребня части опорной ленты обычно рассматриваются как дополнительные конструктивные элементы фиксации имплантата. Но можно спроектировать гвоздики, винты и другие крепежные элементы таким образом, что они также будут нести силовую нагрузку.

Тогда, с точки зрения восприятия жевательной нагрузки и передачи ее на окружающие костные ткани, вся конструкция комбинированного имплантата может рассматриваться как единое целое, так как все три основных конструктивных элемента будут участвовать в восприятии и распределения нагрузки пропорционально их жесткости.

Итак, комбинированный зубной имплантат Чуйко-Алымбаева, содержит винтовой имплантат, скобу (ленту опорную), усиленную ребром жесткости, узел жесткой связи, дополнительные узлы фиксации, характеризуется тем, что винтовой имплантат и скоба (лента опорная) после установки в кости соединяются в единую конструкцию, распределяя жевательную нагрузку на окружающие костные ткани пропорционально жесткости основных конструктивных элементов.

Список литературы Сравнительный анализ конструктивных, клинических и биомеханических особенностей винтового, накостного и комбинированного зубного имплантата Чуйко-Алымбаева

- Чуйко А. Н., Угрин М. М., Левандовский Р. А., Калиновский Д. К., Алымбаев Р. С. Биомеханика и компьютерные технологии в челюстно-лицевой ортопедии и дентальной имплантологии. Львов: ГалДент, 2014. 350 с.

- Чуйко А. Н., Алымбаев Р. С. Биомеханика и ренессанс накостной имплантации. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2014. 231 с.

- Карл Е. Миш. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты. М.: Рид Элсивер. 2010. 616 с.

- Чуйко А. Н., Шинчуковский И. А., Олейник А. В., Куценко В. А., Алымбаев А. С. Напряженно-деформированное состояние в кости альвеолярного гребня под опорной лентой накостного имплантата // Прикладная механика. 2012. Т. 48. №1. С. 133-141.