Сравнительный анализ латеральной организации головного мозга у подростков северных и южных регионов России

Автор: Е.И. Новикова, М.В. Мужиченко, Е.Ю. Надежкина, М.Г. Маринина

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследованы особенности латерализации сенсомоторных функций у подростков 13–14 лет разных климатогеографических зон. Показано, что среди учащихся южного региона процент лиц с левосторонним фенотипом, а также с высокой степенью доминантности каждого латерального признака значительно выше, чем у школьников, проживающих на севере

Латеральная организация мозга, доминантность полушарий, латеральный фенотип (профиль), сенсомоторные функции, подростки

Короткий адрес: https://sciup.org/148322510

IDR: 148322510 | УДК: 612.82

Текст научной статьи Сравнительный анализ латеральной организации головного мозга у подростков северных и южных регионов России

Одним из важнейших свойств индивидуальности человека является функциональная асимметрия мозга. Нейрофизиологической основой различий доминирования полушарий головного мозга является латеральный фенотип, принадлежность к которому обусловливает особенности восприятия, запоминания, стратегию мышления, эмоциональную сферу, а также склонность к патологиям и суицидальному поведению [4, 5, 7, 9]. Без учета латеральной организации головного мозга индивидуума становится невозможна не только качественная, адекватная оценка состояния, но и прогноз адаптации человека [2]. Как показывают исследования, у людей с разным профилем асимметрии мозга адаптация к физическим и психическим стрессирующим факторам, тип вегетативной регуляции, «физиологическая цена» интеллектуальной деятельности, уровень работоспособности и утомления различны [1, 2, 6]. Лица с доминирующей функцией правого полушария отличаются высокими показателями степени адаптации, однако при этом для них характерна низкая самооценка здоровья, большое число жалоб эмоционально-вегетативного типа и более высокая тревожность [7]. «Левополушарное доминирование и сглаженная межполушарная асимметрия могут быть факторами, снижающими устойчивость организма человека к действию экстремальных природных факторов» [8, с. 118].

При всем многообразии исследований функциональной специализации полушарий вопрос об особенностях латеральной организации мозга у подростков разных климатогеографических зон остается не выясненным [3].

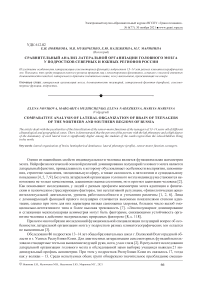

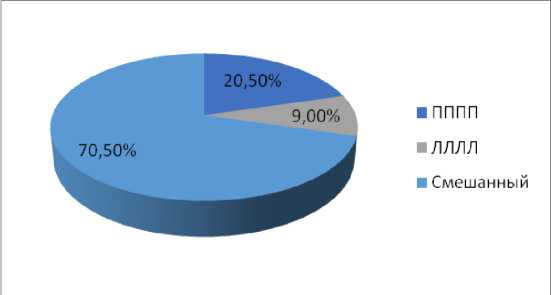

Обследовано 86 подростков 13-14 лет общеобразовательных школ г. Волжский Волгоградской области и г. Усинск Республики Коми. Для диагностики латерализации сенсомоторных функций использовали стандартные тесты на выявление ведущей руки, ноги, уха и глаза [2]. В результате исследования латеральной организации головного мозга в обследованной нами выборке учащихся выявлен 21 индивидуальный профиль асимметрии. При этом у подростков Республики Коми их оказалось 17, тогда как у волжан - 13. Среди испытуемых обеих групп обнаружено значительное преобладание смешан ных фенотипов (ПОЛП, ПЛПП, ПЛОЛ и др.), самым распространенным среди них у южан оказался профиль ППОП (16,7%). У школьников северного региона в равной степени были представлены два латеральных фенотипа ППОП и ППОО, на долю которых пришлось по 15,4%. Количество лиц с унилатеральным правосторонним фенотипом (ПППП) у подростков разных климатогеографических зон было одинаковым. Процент испытуемых с леволатеральным фенотипом (ЛЛЛЛ) у школьников Волжского оказался втрое выше, чем у жителей севера (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Профили латеральной организации головного мозга у школьников г. Волжский

Рис. 2. Профили латеральной организации головного мозга у школьников г. Усинск

Анализ тестов на выявление моторных и сенсорных функций показал, что ведущей рукой у большинства испытуемых является правая рука (89,7%), полное доминирование левой руки, встречается лишь в 7,3% случаев. У подростков вне зависимости от региона проживания процент праворуких оказался практически одинаковым, леворукость отмечалась в полтора раза чаще у волжан. При определении ведущей ноги было установлено, что у всех испытуемых с наибольшей частотой встречается пра-воногость, особенно у школьников севера России (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение учащихся 13–14 лет по типу доминирования сенсомоторных функций

|

Латеральный признак |

Вид доминирования |

Количество испытуемых, % |

||

|

общее число |

г. Волжский |

г. Усинск |

||

|

Рука |

Правая |

89,7 |

91,0 |

88,0 |

|

Левая |

7,3 |

9,0 |

6,0 |

|

|

Амбидекстрия |

3,0 |

0 |

6,0 |

|

|

Латеральный признак |

Вид доминирования |

Количество испытуемых, % |

||

|

общее число |

г. Волжский |

г. Усинск |

||

|

Нога |

Правая |

60,4 |

56,0 |

64,7 |

|

Левая |

17,6 |

17,6 |

17,6 |

|

|

Амбидекстрия |

22,0 |

26,4 |

17,6 |

|

|

Ухо |

Правое |

36,7 |

41,7 |

32,5 |

|

Левое |

14,7 |

8,3 |

20,5 |

|

|

Амбидекстрия |

48,6 |

50,0 |

47,0 |

|

|

Глаз |

Правый |

58,8 |

61,7 |

56,0 |

|

Левый |

23,6 |

23,6 |

23,6 |

|

|

Амбидекстрия |

17,6 |

14,7 |

20,4 |

|

При изучении асимметрии слухового восприятия у подростков южного региона страны в 41,7% случаев имелось доминирование правого уха, в то время как у других испытуемых таковых оказалось на 9,2% меньше. Количество учащихся с доминированием левого уха у северян встречалось в 2,5 раза чаще, чем у волжан.

Результаты исследования на выявление исходного вида доминирования зрительного анализатора свидетельствуют о преобладании правого глаза у большинства школьников обеих групп. Процент лиц с ведущим левым глазом у подростков вне зависимости от места проживания оказался равным 23,6.

Что же касается амбидекстрии, то самый высокий процент учащихся с отсутствием доминирования латеральных признаков был отмечен в отношении слухового восприятия (48,8%), наименьшее же количество школьников-амбидекстров было обнаружено при определении асимметрии рук (3%). Следует отметить, что количество амбидекстров среди подростков разных регионов было неодинаковым. Так, среди школьников г. Усинска процент лиц с отсутствием асимметрии зрительного восприятия составил 6, а в другой группе таких испытуемых не оказалось. Изучение асимметрии ног показало, что количество амбидекстров среди учащихся г. Волжского на 8,8% больше, чем в другой группе.

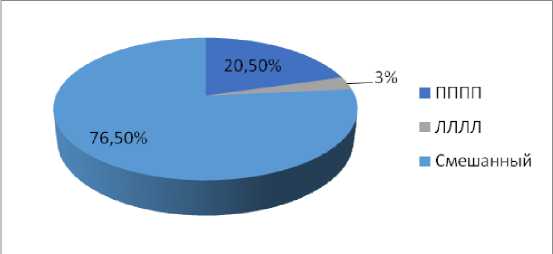

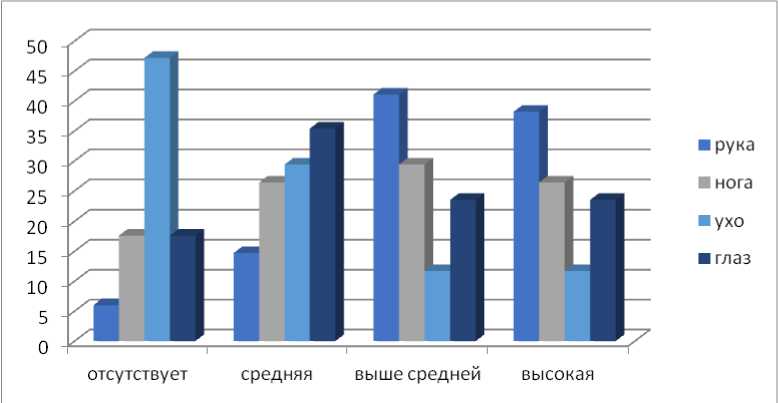

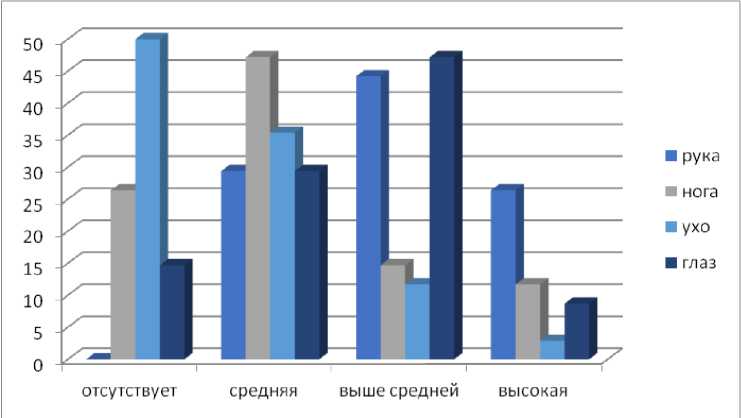

Анализ степени доминантности каждого латерального признака выявил различия между двумя обследованными группами школьников (см. рис. 3, рис 4 на с. 69).

Рис. 3. Процентное распределение учащихся г. Волжского с различной степенью доминантности латеральных признаков

Рис. 4. Процентное распределение учащихся г. Усинска с различной степенью доминантности латеральных признаков

Так, если количество испытуемых у северян со средней степенью доминантности руки составило 29,4%, то среди южан - в 2 раза меньше. При этом среди школьников Усинска не выявлено испытуемых с отсутствием доминантности указанного латерального признака. Однако данные о высокой степени доминантности исследуемых признаков моторной асимметрии у школьников Волжского оказались существенно выше по сравнению с подростками, проживающими на севере. Процент подростков с высокой доминантностью ведущей ноги у жителей юга также значительно был больше и составил 47,2%, тогда как у школьников Республики Коми – всего лишь 11,7%. Аналогичные особенности можно отметить и в отношении сенсорных асимметрий. Так, если количество учащихся с высокой степенью доминантности ведущего глаза среди респондентов г. Волжский было равно 23,5%, то в другой группе их оказалось меньше в 2,7 раза, а ведущего уха – в 4 раза.

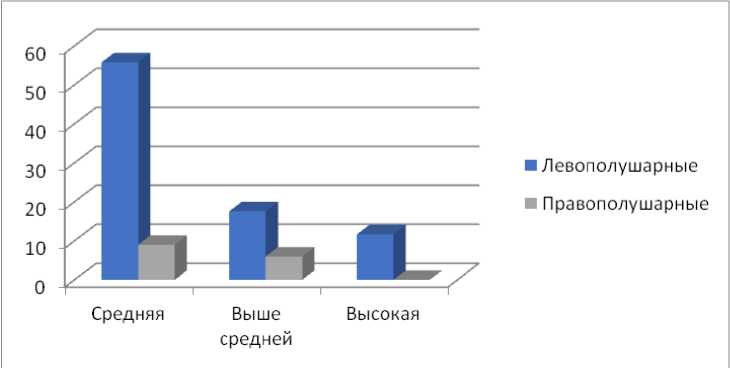

Анализ доминантности полушарий головного мозга показал, что наибольшее количество как среди лево-, так и правополушарных школьников имело среднюю степень доминантности (48,7% и 10,2% от общей выборки). При этом, если среди левополушарных испытуемых с высокой степенью доминантности было выявлено 10,2%, то у подростков с доминантной правой гемисферой они полностью отсутствовали.

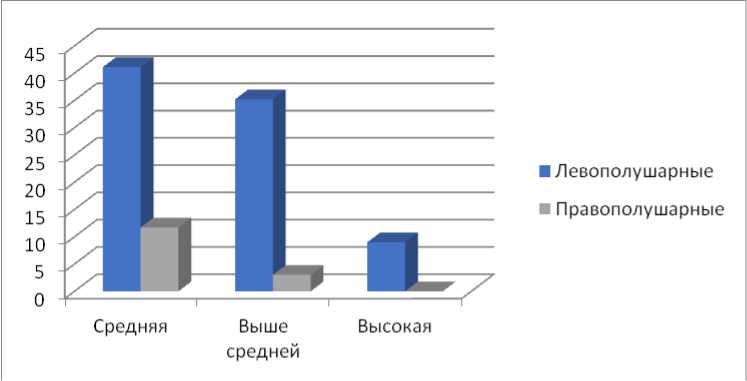

Распределение учащихся с различной степенью доминантности полушарий мозга в зависимости от климатогеографических условий оказалось неодинаковым. Число лиц со средней степенью доминантности левого полушария у северян оказалось меньше на 14,7%, а с высокой – на 3% по сравнению с южанами. Процентное соотношение испытуемых с доминантностью правой гемисферы «выше средней» у этих двух групп составило соответственно 3 и 6% (см. рис. 5, 6 на с. 70).

Таким образом, в результате исследования выявлено различие в распределении учащихся по типам профиля латеральной организации головного мозга в зависимости от климатогеографических условий. У школьников северного региона обнаружено большее разнообразие вариантов индивидуальных профилей асимметрии по сравнению с подростками, проживающими на юге. Больший процент лиц с преимущественным преобладанием признаков леволатеральности, а также с высокой степенью доминантности каждого сенсомоторного признака выявлен среди южан.

Особенности латерализации сенсомоторных функций у подростков могут быть использованы при выборе индивидуальных, наиболее эффективных методов обучения и воспитания, а также оценке состояния здоровья школьников, прогнозировании риска развития психосоматических заболеваний.

Рис. 5. Количество школьников Волжского с различной степенью доминантности полушарий головного мозга (%)

Рис. 6. Количество школьников Усинска с различной степенью доминантности полушарий головного мозга (%)

Список литературы Сравнительный анализ латеральной организации головного мозга у подростков северных и южных регионов России

- Белашева Х.В. К вопросу о направлениях в исследовании межполушарных асимметрий и межполушарного взаимодействия в психологии // История российской психологии в лицах: Дайджест. 2016. № 6. С. 88–96.

- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1988.

- Звягина Е.А. Становление соматических и вегетативных показателей у школьников северного города с разными латеральными фенотипами: автореф. диcс. ... канд. биол. наук. Тюмень, 2001.

- Мужиченко М.В. Оценка статуса межполушарной асимметрии при алкоголизме и возможность его коррекции с помощью латеральной светотерапии // Экология и безопасность жизнедеятельности. 2010. № 1. С. 79–84.

- Новикова Е.И. Динамика признаков межполушарных асимметрий в процессе возрастного развития // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2015. № 6(40). С. 70–74. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1441607614.pdf (дата обращения: 07.07.2021).

- Новикова Е.И., Новиков Д.С. Влияние индивидуального профиля межполушарной асимметрии на умственную работоспособность учащихся // Актуальные вопросы теории и практики биологического и химического образования: материалы XII науч.-практич. конф. (г. Волгоград, 01–30 апр. 2018 г.). М.: Планета, 2018. С. 73–77.

- Реброва Н.П., Чернышева М.П. Функциональная межполушарная асимметрия мозга человека и психические процессы. СПб: Речь, 2004.

- Севостьянова Е.В., Хаснулин В.И. Влияние типа функциональной межполушарной асимметрии головного мозга на формирование устойчивости организма человека к экстремальным геоэкологическим факторам // Бюллетень СО РАМН. 2010. Т. 30. № 5. С. 113–119.

- Шарабарина Х.А. Влияние межполушарной асимметрии головного мозга на склонность к суицидальному поведению у подростков // Науч.-методич. электрон. журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 766–770. [Электронный ресурс]. URL: http:// e-koncept.ru/2016/86166.htm (дата обращения: 07.07.2021).