Сравнительный анализ лучевой нагрузки на мишень и критические органы при 2D и 3D планировании лучевой терапии рака лёгкого

Автор: Гулидов Игорь Александрович, Иванова Ирина Николаевна, Гоголин Данил Вячеславович, Горский Антон Игоревич, Курсова Лариса Викторовна, Букша Анна Юрьевна, Рагулин Юрий Александрович

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (71), 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является оценка переносимости, безопасности и эффективности лучевой терапии у больных неоперабельным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Проведено сравнение 2D и 3D планов лучевой терапии. Материал и методы. В исследование были включены 52 пациента (49 мужчин и 3 женщины), пролеченные в 2012-2014 гг., с подтверждённым диагнозом НМРЛ IIB - IIIВ стадии. дозиметрическое планирование проводилось на программе XiO, а конформное облучение - на ускорителе Elekta Synergy S. для сравнения лучевых нагрузок при 2D и 3D планировании для пациентов, получивших конформное облучение, были сформированы поля так же, как это делается при конвенциональной лучевой терапии. Сравнение дозовых нагрузок произведено на дозе 50 Гр. Результаты. Все планы были сопоставимы по распределению дозы в PTV. По сравнению с 2D лучевой терапией 3D конформная лучевая терапия статистически значимо позволяет снизить максимальную дозу на сердце (p

Немелкоклеточный рак легкого, сравнение конвенциональной и конформной лучевой терапии

Короткий адрес: https://sciup.org/14056574

IDR: 14056574 | УДК: 616.24-006.6:615.849.1

Текст научной статьи Сравнительный анализ лучевой нагрузки на мишень и критические органы при 2D и 3D планировании лучевой терапии рака лёгкого

В лечении немелкоклеточного рака лёгкого (НМРЛ) «золотым стандартом» является хирургическое лечение в комбинации с полихимиотерапией (ПХТ) [2, 3, 10]. Однако в связи с поздней диагностикой, наличием противопоказаний или отказом больных от хирургического лечения только 15–30 % пациентов операбельны на момент постановки диагноза [2–4, 7], в остальных случаях показано консервативное лечение, одним из вариантов которого является лучевая терапия (ЛТ).

Конвенциональная ЛТ до недавнего времени была наиболее распространенной в России. Для подготовки к этому методу лечения используются компьютерные томографы, рентгеновские симуляторы, планирующие программы с реализацией плана в 2D объеме. Применяют гамма-терапевтические установки или линейные ускорители с различной энергией фотонов, как правило, используются два передне-задних поля.

Конформная ЛТ – наиболее распространенный вид лучевой терапии в экономически развитых странах. Особенности подготовки, планирования и проведения данного вида ЛТ позволяют повысить дозу в опухоли, сокращая лучевую нагрузку на здоровые ткани и органы. Для подготовки к лече-

нию обычно используются индивидуальные фиксирующие приспособления (вакуумные матрасы, фреймы для фиксации рук и ног), разметка полей облучения проводится с помощью компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа. Лечение проводится на линейных ускорителях с многолепестковыми коллиматорами.

При ЛТ наряду с опухолью облучаются здоровые ткани, что приводит к изменению их функциональной активности и анатомической структуры как обратимого (лучевые и химиолучевые реакции), так и необратимого характера, которые развиваются на фоне первых в более отдалённые сроки, как правило, через 6–18 мес после начала лечения (лучевые повреждения). Одни и те же нагрузки тяжелее переносятся пожилыми пациентами с сопутствующими заболеваниями, чем более молодыми лицами. Развившиеся лучевые повреждения существенно влияют на качество и нередко на продолжительность жизни. Объемы облученных здоровых тканей зависят от расположения опухоли, методики лечения и оборудования, на котором проводится лечение.

В мире накоплен опыт сравнения различных методик ЛТ при ряде локализаций злокачествен-

ных опухолей, как правило, на основе сопоставления 3D конформной ЛТ с томотерапией и ЛТ с модуляцией интенсивности [9, 11]. В России, где еще достаточно широко представлено 2D планирование, сохраняет актуальность сравнение 2D и 3D планов, что дает возможность оценки, в том числе ретроспективной, полученных пациентами лучевых нагрузок на нормальные ткани. Такая информация позволяет проводить более корректный анализ ранее проведенных исследований, оценивать возможность повторных курсов лучевой терапии у конкретных пациентов, сочетать на различных этапах лечения конвенциальное и конформное облучение.

Целью исследования является оценка переносимости, безопасности и эффективности различных методик лучевой терапии у больных неоперабельным немелкоклеточным раком легкого. Проведено сравнение 2D и 3D планов лучевой терапии.

Материал и методы

В исследование были включены 52 пациента (49 мужчин и 3 женщины), пролеченные в 2012–2014 гг. с подтверждённым диагнозом НМРЛ IIB–IIIВ стадии. Дозиметрическое планирование проводилось на программе XiO, а конформное облучение – на ускорителе Elekta Synergy S.

Для сравнения лучевых нагрузок при 2D и 3D планировании для пациентов, получивших конформное облучение, были сформированы поля так же, как это делается при конвенциональной лучевой терапии. Сравнение дозовых нагрузок произведено на дозе 50 Гр, так как одна часть больных получила послеоперационный курс ЛТ, СОД 50 Гр, другая – радикальный курс, СОД 60–70 Гр. Произведен анализ распределения дозы при 2D и 3D планировании на мишень и органы риска (пищевод, сердце, легочная ткань, спинной мозг).

Статистический анализ различия поглощенных энергий при лечении двумя методами произведён с использованием непараметрического критерия Вилкоксона W и t критерия Стьюдента.

Результаты исследования

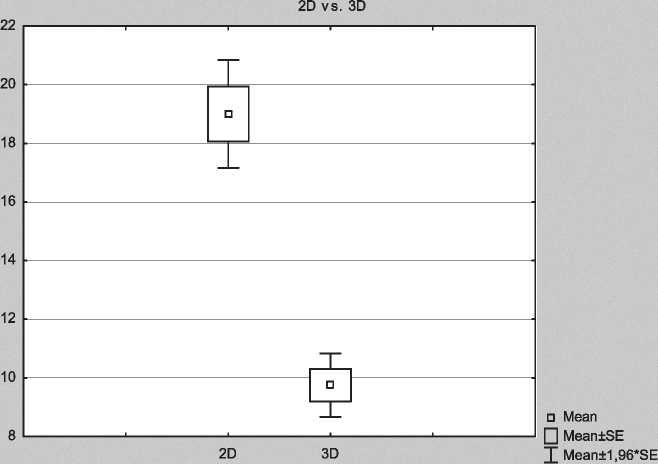

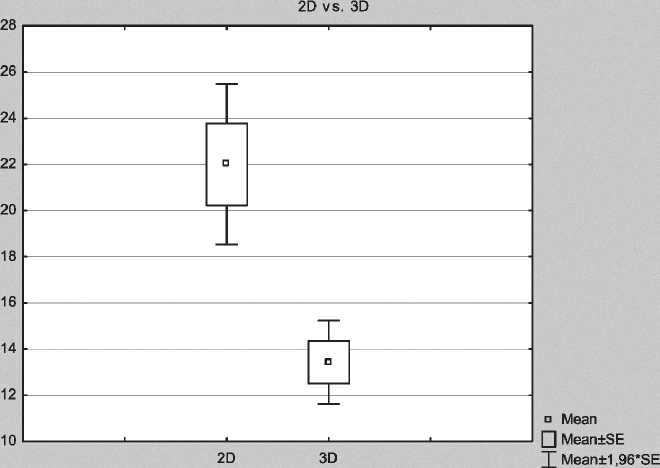

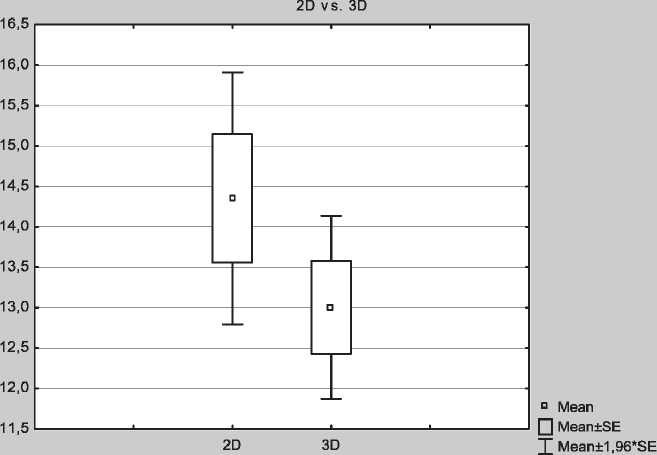

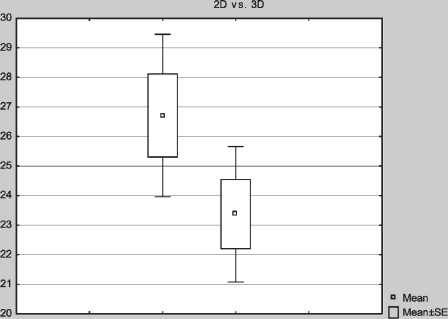

Для адекватного сравнения лучевых нагрузок были рассчитаны планы в дозе 50 Гр 2D конвенциональной и 3D конформной лучевой терапии для 52 пациентов с НМРЛ IIB–IIIВ стадии, в основном центральным раком лёгкого. В зависимости от расположения опухоли (правое или левое лёгкое), наличия лимфоузлов N1–2 нагрузка на критические органы варьирует. На рис. 1–4 показано сравнение распределения дозы ЛТ в различных органах риска при лечении НМРЛ.

Основываясь на результатах подсчёта доз на критические органы, можно отметить, что при конформном лечении пищевод получает на 39 ± 7 %, сердце – на 47 ± 10 %, спинной мозг – на 10 ± 4 %

Рис. 1. Сравнение лучевых нагрузок на спинной мозг при 2D, среднее 19,0 Гр и 3D планировании, среднее 9,8 Гр (р=0,000264)

Рис. 2. Сравнение лучевых нагрузок на сердце при 2D, среднее 22,0 Гр и 3D планировании, среднее 13,4 Гр (р=0,000007)

Рис. 3. Сравнение лучевых нагрузок на лёгкие при 2D, среднее 14,4 Гр и 3D планировании, среднее 13,0 Гр (р=0,023392)

Рис. 4. Сравнение лучевых нагрузок на пищевод при 2D, среднее 26,7 Гр и 3D планировании, среднее 23,4 Гр (р=0,020043)

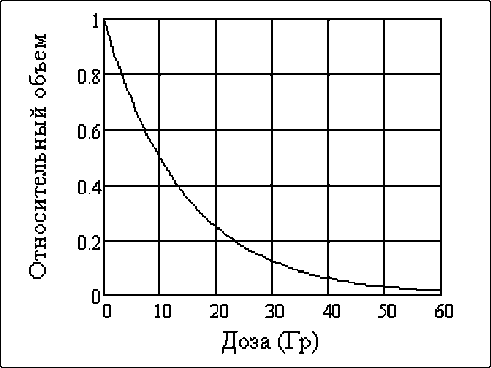

Рис. 5. Зависимость объема облученного органа от дозы облучения

и лёгкие – на 14 ± 6 % меньше лучевой нагрузки. Даже такой относительно грубый, но наглядный статистический метод демонстрирует возможность при конформном облучении эскалировать дозу на мишень, не выходя за пределы толерантности окружающих здоровых тканей. Более точно определить разницу лучевых нагрузок на мишень и критические органы позволяет математический анализ с использованием непараметрического критерия Вилкоксона (W).

Сравним лучевую нагрузку на критические органы и мишень при 2D планировании для линейных ускорителей Philips SL 20 и SL 75 – первый метод и конформном лечении на ускорителе Elekta Synergy S – второй метод. За критерий сравнения примем среднюю энергию, поглощенную в здоровых тканях (органах). Типичная зависимость облученного объема органа и дозы облучения (зависит от разработанного алгоритма облучения) имеет вид, представленный на рис. 5. При этом по оси абсцисс отложена доза, по оси ординат – относительный облученный объем органа. Прокомментируем эту зависимость. Разобьем весь объем на 5 интервалов по 0,2. В первом интервале объема (1–0,8) средняя доза примерно равна 2 Гр, их произведение (0,2×2=0,4) даст поглощенную энергию в данной части объема, во второй доле объема (0,8-0,6) средняя доза равна 5 Гр, поглощенная энергия – 5×0,2=1. Продолжая так далее и суммируя поглощенные энергии, получим: 2 × 0,2 + 5 × 0,2 + 11 × 0,2 + 19 × 0,2 + 30 × 0,2 = =12,3 – это энергия, поглощенная во всем органе (фактически мы вычислили площадь под кривой – интеграл). Если разделить ее на объем, который равен 1, получим среднюю дозу в облученной части органа.

В аналитическом виде поглощенная в облученном объеме V с дозой dos(v) энергия Е может быть представлена в следующем виде:

V

Е = JcfosfS) • de , о и она по значению (не по размерности) равна средней поглощенной дозе.

Значения средних доз (поглощенных энергий) приведены в табл. 1. Для примера взяты данные 6 пациентов. Проведем экспресс-сравнение методов и просуммируем поглощенную энергию в мишени и окружающих опухоль нормальных тканях у всех больных. Так как это различие может быть обусловлено статистическими флуктуациями поглощенной энергии, обусловленными вариациями дозы и объема, проведем анализ различий с использованием тест-статистики Вилкоксона

Таблица 1

Средняя доза (Гр) по критическим органам и мишени двумя методами лечения: 2D планирование и 2 – конформное лечение на Electa Synergy S

|

Пациент |

Мишень |

Спинной мозг |

Сердце |

Лёгкие |

Пищевод |

|||||

|

2D |

3D |

2D |

3D |

2D |

3D |

2D |

3D |

2D |

3D |

|

|

1 |

51,59 |

49,82 |

31,15 |

19,62 |

43,94 |

24,66 |

22,79 |

18,75 |

45,96 |

35,56 |

|

2 |

49,31 |

49,96 |

30,13 |

15,24 |

42,92 |

25,62 |

22,72 |

15,56 |

33,32 |

27,06 |

|

3 |

50,21 |

49,81 |

17,59 |

3,77 |

9,54 |

6,84 |

12,29 |

12,27 |

11,18 |

6,59 |

|

4 |

49,87 |

51,18 |

16,25 |

7,4 |

19,86 |

9,92 |

12,51 |

8,99 |

24,75 |

20,35 |

|

5 |

49,85 |

50,29 |

16,58 |

4,75 |

24,23 |

11,82 |

14,36 |

12,25 |

23,13 |

16,49 |

|

6 |

51,14 |

50,52 |

17,42 |

11,67 |

20,73 |

13,68 |

18,56 |

15,41 |

24,59 |

20,18 |

Таблица 2

Различие поглощенных энергий при двух вариантах лечения

|

Показатель |

Пищевод |

Сердце |

Спинной мозг |

Легкие |

|

Значение W |

54 |

79 |

87 |

67 |

|

Уровень р |

0,02 |

<0,01 |

<0,01 |

0,01 |

(величина W). Рассматривалась разность E1 - E2. Разность положительна в случае, когда поглощенная энергия при втором способе лечения больше, чем при первом. В табл. 2 приведены результаты проверки нулевой гипотезы (различие поглощенных энергий при двух вариантах лечения) для всех 52 больных с использованием критерия Вилкоксо-на (W – значение критерия).

Таким образом, нулевая гипотеза об эквивалентности облученных объемов здоровых тканей отклоняется. Лучевая нагрузка на критические органы при конформной лучевой терапии статистически значимо ниже.

Обсуждение

В России до недавнего времени большинство исследований применения лучевой терапии при НМРЛ проводилось с использованием конвенциональной ЛТ. С развитием технической базы лучевая терапия переходит на более качественный уровень, тем самым обеспечивая лучшие условия для повреждения опухоли за счет увеличения суммарной очаговой дозы, при этом снижается лучевая нагрузка на окружающие опухоль здоровые органы и ткани. Остаётся актуальной количественная оценка отличий лучевой нагрузки на критические органы при лечении разными методами с целью минимизации риска лучевых повреждений здоровых тканей.

Группа наших больных, получивших химио-лучевое лечение с использованием конформного облучения, наблюдается более 2 лет, ни у кого из них не выявлены лучевые повреждения лёгких и сердца III–IV ст. В процессе лечения возникали лучевые реакции со стороны пищевода и лёгких I–II ст., купированные симптоматической терапией без прерывания курса ЛТ. В то же время при оценке переносимости химиолучевого лечения у 187 больных раком легкого, получивших конвенциональное облучение в МРНЦ, было установлено, что частота острого пульмонита III ст. составила 8,7 %, острого эзофагита III ст. – 6,5 % [1].

Анализ мировых данных также показывает, что частота острого лучевого эзофагита III ст. колеблется от 1,3 % (при конвенциональной ЛТ) до 36,0 % (при одновременной химиолучевой терапии). Частота острого лучевого пульмонита III ст. также зависит от вида проводимого лечения. При конвенциональной лучевой терапии его частота составляет около 2 %, при одновременной химио-лучевой терапии – увеличивается до 8–22 % [12].

Необходимо отметить, что больные раком легкого относятся к категории пациентов, которые, прежде всего, нуждаются в конформном облучении, поскольку наблюдается существенный выигрыш от его использования. Именно в грудной полости расположено значительное число критических с точки зрения радиочувствительности структур, окружающих опухоль, на которые существенно снижается лучевая нагрузка.

Заключение

Проведенный анализ показал, что использование конформной лучевой терапии рака легкого позволяет резко снизить лучевую нагрузку на нормальные ткани, что существенно повышает качество жизни пролеченных больных и создает условия для эскалации суммарной очаговой дозы. Ретроспективный анализ лучевых нагрузок на органы и ткани позволяет оценивать возможность проведения повторной ЛТ и сочетать методики конвенционального и конформного облучения на различных этапах лечения.

Список литературы Сравнительный анализ лучевой нагрузки на мишень и критические органы при 2D и 3D планировании лучевой терапии рака лёгкого

- Гоголин Д.В., Гулидов И.А., Мардынский Ю.С., Иванова И.Н., Рагулин Ю.А., Курсова Л.В. Ускоренное гиперфракционирование с неравномерным дроблением дневной дозы при лучевом и химиолучевом лечении неоперабельного немелкоклеточного рака легкого//Сибирский онкологический журнал. 2014. № 6. C. 5-9

- Золотков А.Г., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Красильников А.В., Эфендиев В.А., Вальков М.Ю. Повышение эффективности лучевой терапии рака легкого: клинические и экономические проблемы//Клиническая радиология -практика. 2008. № 3. С. 16-20

- Мардынский Ю.С., Золотков А.Г., Кудрявцев Д.В. Значение лучевой терапии в лечении рака легкого//Вопросы онкологии. 2006. Т. 52, № 5. С. 499-504

- Сидоренко Ю.С. Пути улучшения результатов лечения больных онкологическими болезнями//Снижение смертности -стратегическое направление демографической политики: сборник материалов XII (80) сессии Общего собрания Российской академии медицинских наук. М., 2007. С. 20-27

- Трахтенберг А.Х. Рак лёгкого. М., 1987. 304 с

- Alam N., Darling G., Evans W.K., Mackay J.A., Shepherd F.A.; Lung Cancer Disease Site Group of Cancer Care Ontario’s Program in Evidence-Based Care. Adjuvant chemotherapy of completely resected non-small cell lung cancer: a systematic review//Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2006. Vol. 58 (2). P. 146-155

- Byhardt R., Martin L., Pajak T., Shin K.H., Emami B., Cox J.D.The influence of field size and other treatment factors on pulmonary toxicity following hyperfractionated irradiation for inoperable non-small cell lung cancer (NSCLC)-analysis of a Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) protocol//Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 1993. Vol. 27 (3). P. 537-544

- Marks L.B., Bentzen S.M., Deasy J.O., Kong S., Bradley J.D., Vogelius I.S., El Naqa I., Hubbs J.L., Lebesque J.V., Timmerman R.D., Martel M.K., Jackson A. Radiation dose-volume effects in the lung//Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2010. Vol. 76. (3 Suppl.). P. 70-76 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.06.091

- Mavroidis P., Shi C., Plataniotis G.A., Delichas M.G., Ferreira B.C., Rodrigues S., Lind B.K., Papanikolaou N. Comparison of the helical tomotherapy against the multileaf collimator-based intensity-modulated radiotherapy and 3D conformal radiation modalities in lung cancer radiotherapy//Br. J. Radiol. 2011. Vol. 84 (998). P. 161-172. doi: 10.1259/bjr/89275085

- Sim S., Rosenzweig K.E., Schindelheim R., Ng K.K., Leibel S.A. Induction chemotherapy plus three-dimensional conformal radiation therapy in the definitive treatment of locally advanced non-small-cell lung cancer//Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2001. Vol. 51 (3). P. 660-665

- Simone C.B. 2nd, Ly D., Dan T.D., Ondos J., Ning H., Belard A., O’Connell J., Miller R.W., Simone N.L. Comparison of intensity-modulated radiotherapy, adaptive radiotherapy, proton radiotherapy, and adaptive proton radiotherapy for treatment of locally advanced head and neck cancer//Radiother. Oncol. 2011. Vol. 101 (3). P. 376-382. doi: 10.1016/j. radonc.2011.05.028

- Werner-Wasik M., Paulus R., Curran W.J. Jr., Byhardt R. Acute esophagitis and late lung toxicity in concurrent chemoradiotherapy trials in patients with locally advanced non-small-cell lung cancer: analysis of the radiation therapy oncology group (RTOG) database//Clin. Lung Cancer. 2011. Vol. 12 (4). P. 245-251 DOI: 10.1016/j.cllc.2011.03.026