Сравнительный анализ механизмов адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам спортсменов игровых видов спорта (футбол, хоккей, бадминтон) с различным типом метаболизма

Автор: Харитонова Л.Г., Шемердяк A.B., Линдт Т.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Теория функциональных систем и современные проблемы стресса, адаптации и поведения

Статья в выпуске: 4 (44) т.1, 2005 года.

Бесплатный доступ

Представлены особенности процессов метаболизма и гемодинамики при физических нагрузках у спортсменов игровых видов спорта. Показана эффективность управления тренировочным процессом на этапе высшего спортивного мастерства с учетом механизмов «срочной» адаптации.

Короткий адрес: https://sciup.org/147151978

IDR: 147151978

Текст научной статьи Сравнительный анализ механизмов адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам спортсменов игровых видов спорта (футбол, хоккей, бадминтон) с различным типом метаболизма

Индивидуальную адаптацию можно определить как развивающийся в ходе жизни процесс, в результате которого приобретается устойчивость к определенным воздействиям, в том числе и к интенсивным физическим нагрузкам, позволяя «решать задачи, прежде не разрешимые» [3, 5, 6,7].

Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, бадминтон, теннис и другие) характеризуются разнообразием движений. Все эти виды спорта относят к ациклическим. Изменение структуры движений и их интенсивности происходят во время игровой деятельности непрерывно, порой отмечается непредсказуемость в движении, идет постоянное чередование мышечной деятельности то в аэробных, то в анаэробных условиях. Нами сделано предположение, что использование в процессе исследований принципа группировки спортивных специальностей, а также расширение уровня знаний о метаболических и физиологических характеристиках в ответных реакциях организма на неспецифическую физическую нагрузку (в период срочного восстановления) позволит уточнить механизмы «срочной» адаптации и дезадаптации или выявить лимитирующие факторы специальной работоспособности спортсменов.

Цель исследования

Теоретическое и экспериментальное обоснование механизмов «срочной» адаптации и дезадаптации организма спортсменов высокой спортивной квалификации игровых видов спорта (на примере ■ футбола, хоккея, бадминтона).

Задачи исследования

-

1. Изучить и провести сравнительный анализ механизмов срочной адаптации и дезадаптации ССС с различным типом метаболизма у спортсменов игровых видов высокой спортивной квалификации.

-

2. Выявить особенности механизмов «срочной» адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам с учетом процесса восстановления показателей гемодинамики и метаболизма.

Методы исследования

-

1) изучение антропометрических показателей;

-

2) физиологические методы исследования;

-

3) метод контрольного тестирования для определения физической работоспособности спортсмена.

Выполнялась 3-х ступенчатая нагрузка на велоэргометре. Первая нагрузка - разминка при ЧСС 120-130 уд/мин; вторая - при ЧСС до 170 уд/мин; третья - в субмаксимальной зоне мощности при ЧСС свыше 180 уд/мин. Длительность работы на 1-й и 2-й ступенях по 4 минуты, на третьей -2 минуты. Таким образом, стандартизировалась длительность физической нагрузки, физиологическая стоимость по величинам ЧСС, а мощность спортсмен развивал согласно своему уровню тренированности. В условиях относительного покоя и в период срочного восстановления изучались физиологические и метаболические параметры (табл. 1).

-

4) биоэнергетические показатели изучались по оценке аэробной и анаэробной производительности при мышечной деятельности (аэробная -по МПК, анаэробная - по мощности анаэробного гликолиза).

Организация исследования

Исследование проводилось на базе НИИ деятельности в экстремальных условиях СибГУФК. В эксперименте приняли участие 134 спортсмена игровых видов спорта (на примере футбола, хоккея, бадминтона). Спортивная квалификация: МС, КМС, перворазрядники. Практически в каждом виде спорта было представлено следующее соотношение частей в выборке по спортивной квалификации (1 (МС) : 2 (КМС) : 3 (перворазрядники)).

Результаты исследования и их обсуждение

Обобщая результаты проведенных нами исследований, по-видимому, следует признать характер: приспособления к специфической мышечной деятельности спортсменов трех игровых видов спорта на этапе высшего спортивного мастерства

Теория функциональных систем и современные проблемы стресса, адаптации и поведения ________.________

генетически предопределен, что отражается на типологических особенностях как долговременной, так и «срочной» адаптации. Полученные результаты, базирующиеся на принципе групповых исследований (близких по деятельности групп), согласуются с общепринятыми представлениями о типах биологической адаптации человеческих популяций.

Эксперимент был направлен на выявление индивидуально-типологических особенностей метаболических процессов. В основе различий в приспособлении организма к факторам среды лежит специфика метаболизма. Принятие решения в гомеостатических системах генетически детерминировано и эволюционно закреплено естественным отбором [1,2,4, 9].

По мнению генетиков, наиболее древние свойства или приспособления биосистемы имеют преимущество при выявлении системообразующих факторов. В этой связи для раскрытия значимости процессов метаболизма для мышечной деятельности уместно вспомнить исследования и мнения лауреата Нобелевской премии К. де Дюв о том, что анаэробный обмен углеводов является колыбелью всех метаболических путей и имеет определенное преимущество перед аэробным обменом, то есть более поздним с позиции эволюции [2]. В работах Л.Г. Харитоновой доказано, что данный тип метаболизма может служить системообразующим фактором при обосновании адаптивных типов в спорте [8]. Вместе с тем, в этих работах недостаточно было представлено материала по игровым видам спорта.

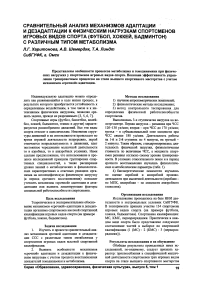

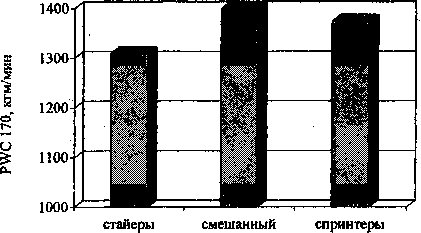

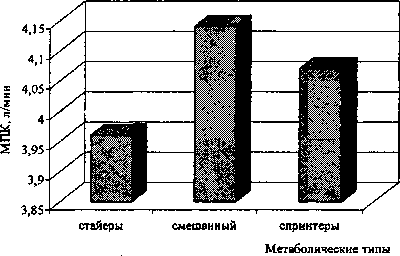

Проведении эксперимента при интенсивной мышечной деятельности выявлено у спортсменов три типа обмена углеводов: аэробный - «стайерский» (лактат до 4,0 мМоль/л), смешанный (лактат от 4,1 до 8,0 мМоль/л) и анаэробный - «спринтерский» (лактат в крови свыше 8,0 мМоль/л). Результаты исследований обработаны с учетом типа метаболизма (табл. 1). Уровень физической работоспособности при ЧСС до 170 уд/мин у спортсменов различный. Абсолютные и относительные значения величин PWC170 выше у лиц со смешанным типом обмена, но различия между группами не достоверны (р > 0,05) (рис. 1 (1А, 1Б)).

Таблица 1

Показатели ответной реакции организма на физическую нагрузку у 19-25 летних спортсменов с различным типом метаболизма (X ± 8)

|

№ |

Показатели |

Метаболические типы |

||

|

«стайер» п= 15 |

смешанный п = 54 |

«спринтер» п = 65 |

||

|

Физиологические и биохимические показатели в покое |

||||

|

1 |

ЧСС, уд./мин |

71,00 ± 5,00 |

67,00 ±5,00 |

67,80 ± 6,00 |

|

2 |

АД, мм рт. ст. систолическое диастолическое |

112,00 ±10,00 72,00 ±4,00 |

116,00 ±4,00 76,00 ±4,900 |

116,00 ±5,00 70,40 ±5,00 |

|

3 |

АДср, ммрт.ст. |

85,30 ±4,50 |

89,30 ±4,10 |

85,60 ±3,90 |

|

4 |

ПД, мм рт. ст. |

40,00 ±5,90 |

40,00 ±6,10 |

45,60 ±6,40 |

|

5 |

СО, мл |

58,70 ±5,40 |

56,40 ±4,90 |

62,60 ±6,20 |

|

6 |

МОК, л/мин |

4,20 ±0,40 |

3,80 ±0,20 |

4,20 ±0,30 |

|

7 |

ДП, усл. ед. |

79,50 ±6,30 |

77,70 ±6,70 |

78,60 ±7,10 |

|

8 |

Глюкоза, мМ/л |

. 4,10 ±1,30 |

5,20 ±0,50 |

4,50 ±0,81 |

|

9 |

Гемоглобин, г/л |

14,90 ± 1,79 |

14,80 ± 0,85 |

14,96 ± 0,70 |

|

10 |

Мочевина, мМ/л |

6,00 ± 1,700 |

5,75 ± 1,15 |

5,76 ± 1,42 |

|

11 |

Лактат, мМ/л |

0,75 ± 0,37 |

1,22 ± 0,56 |

0,99 ±1,30 |

|

Физическая работоспособность на велоэргометре |

||||

|

12 |

ФР 170, кгм/мин |

1309,00 ±156,00 |

1398,90 ±230,00 |

1374,00 ± 250,00 |

|

13 |

ФР 170, кгм/мин/кг |

19,20 ±3,70 |

20,80 ±4,75 |

18,30 ±3,70 |

|

14 . |

ФР субмах, кгм/мин . |

2565,00 ± 168,00 |

2886,00 ± 170,00 |

2954,00 ± 239,00 |

|

15 |

ФР субмах, кгм/мин/кг |

36,90± 6,00 |

40,50 ± 5,60 |

42,10 ±2,30 |

|

Ответная реакция организма на нагрузку |

||||

|

16 |

ЧСС - Ш-й ступени, |

184,00 ±4,30 |

188,50 ± 5,00 |

193,00 ±7,00 |

|

17 |

АД - Ш-й ступени, мм рт. ст. систолическое . диастолическое |

182,00 ±20,00 7,00 ±2,00 |

190,00 ±19,00 5,00 ± 3,00 |

187,00 ±28,00 4,60 ± 4,00 |

Харитонова Л.Г., Шемердяк А.В., Линдт Т.А. Сравнительный анализ механизмов адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам...

Окончание таблицы 1

|

3 мин восстановления |

||||

|

18 |

ЧСС, уд/мин |

112,00 ±12,00 |

110,00 ±10,00 |

121,00 ±12,00 |

|

19 |

АД, мм рт. ст. систолическое диастолическое |

152,00 ±13,00 30,00 ±21,00 |

145,00 ± 12,50 46,70 ± 17,00 |

154,00 ±10,00 26,70+20,00 |

|

20 |

АДср, мм рт. ст. |

70,60 ± 14,50 |

79,40 ± 17,30 |

69,10 ± 12,50 |

|

21 |

ПД, мм рт. ст. |

122,10 ± 17,60 ' |

98,30 ± 12,50 |

127,30 ±13,40 |

|

22 |

СО, мл |

126,80 ± 12,40 |

104,50 ±9,50 |

131,60 ± 15,40 |

|

23 |

МОК, л/мин |

14,20 ± 3,50 |

11,50 ±2,40 |

15,90 ±4,70 |

|

24 |

ДП, усл. ед. |

170.00 ±15,20 |

159,50 ±11,30 |

186,30 ± 17,30 |

|

25 |

Лактат, мМ/л |

3,79 ±1,70 |

7,34 ±1,80 |

12,40 ±6,30 . |

|

26 |

Глюкоза, мМ/л |

4,25 ± 1,00 |

4,54 ±1,70 |

4,17 ±1,76 |

|

10 мин восстановления |

||||

|

27 |

ЧСС, уд/мин |

90,00 ± 12,00 |

98,00 ± 10,00 |

101,00 ± 8,00 |

|

28 |

АД, мм рт. ст. систолическое диастолическое |

125,00 ± 12,00 63,00 ± 5,00 |

И8,00 ±11,70 48,60 ± 6,80 |

129,00 ± 10,00 63,00 ± 5,70 |

|

29 |

АДср, мм рт. ст. |

83,20 ± 12,30 |

71,70 ±11,50 |

85,40 ± 13,40 |

|

30 |

ПД, мм рт. ст. |

62,40 ± 15,20 |

69,40 ± 14,20 |

66,30 ± 14,70 |

|

31 |

СО, мл |

75,60 ±13,10 |

87,80 ± 12,40 |

77,80 ± 13,50 |

|

32 |

МОК, л/мин |

6,80 ±1,20 |

8,60 ± 1,10 |

7,80 ±0,90 |

|

33 |

ДП, усл. ед. |

112,50 ±9,30 |

115,60 ±10,20 |

130,20 ±11,50 |

|

34 |

Лактат, мМ/л |

2,83 ± 0,60 |

5,00 ± 1,30 |

9,92 ±2,80 |

|

35 |

Глюкоза, мМ/л |

3,87 ± 0,50 |

3,59 ± 0,60 |

3,95 ±0,50 |

|

20 мин восстановления |

||||

|

36 |

ЧСС, уд/мин |

86,00±6,00 |

90,00 ± 6,00 |

99,00 ± 8,00 |

|

37 |

АД, мм рт. ст. систолическое диастолическое |

115,00 ±10,00 65,00 ± 3,00 |

119,80 ±11,00 61,40 ±4,00 |

116,00 ±9,50 65,00 ± 3,50 |

|

38 |

АДср, мм рт. ст. |

81,60 ±9,40 |

80,80 ± 7,30 |

82,00 ± 7,60 |

|

39 |

ПД, мм рт. ст. |

50,50 ± 7,20 |

58,40 ±6,40 |

51,20 ±5,80 |

|

40 |

СО, мл |

68,10 ± 12,10 |

74,70 ±13,40 |

68,60 ±11,80 |

|

41 |

МОК, л/мин |

5,80 ± 1,50 |

6,70 ±1,10 |

6,70 ± 1,70 |

|

42 |

ДП, усл. ед. |

98,90 ±11,20 |

107,80 ± 10,70 |

114,80 ±12,50 |

|

43 |

Лактат, мМ/л |

2,36 ± 0,50 |

3,34 ±1,40 |

4,85 ± 1,40 |

|

44 |

Глюкоза, мМ/л |

2,77 ± 0,23 |

3,43 ± 0,43 |

4,00 ± 0,50 |

|

45 |

Мочевина, мМ/л |

5,01 ±0,60 |

5,13 ±0,89 |

5,75 ± 0,60 |

|

Расчетные показатели биоэнергетических параметров |

||||

|

46 |

МПК, л/мин |

3,96 ± 0,35 |

4,14 ±0,40 |

4,07 ± 0,34 |

|

47 |

МПК относит., мл/кг |

56,90 ± 1,70 |

54,50 ± 1,20 |

. 52;80±1,80 |

|

48 |

Максимальная анаэробногликолитическая емкость мМ/л/кг |

7,30 ± 1,75 |

13,52 ±2,7 |

24,88 ± 3,7 |

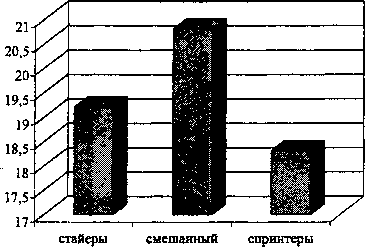

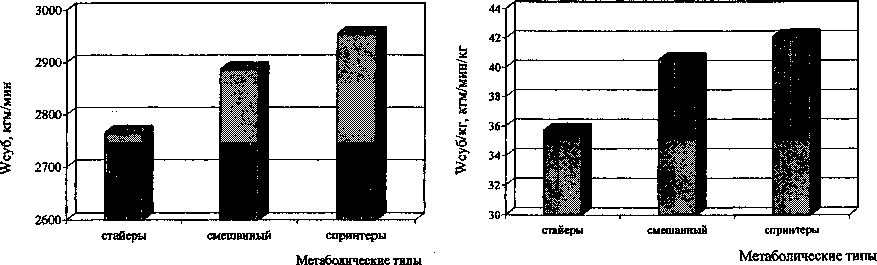

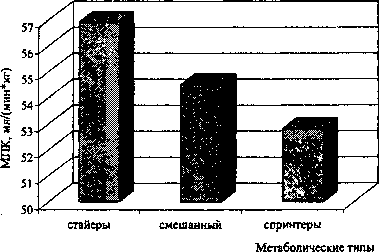

Уровень физической работоспособности в Аэробная производительность (МПК) по аб-анаэробных условиях был выше у «спринтеров» солютным величинам была выше в группе со сме-(рис. 1 (2А, 2Б)). шанным типом обмена. Относительные величины

Теория функциональных систем и современные проблемы стресса, адаптации и поведения ________ ____________

МПК были достоверно выше у лиц со «стайерским» типом метаболизма (рис. 2 (А, Б)).

Выявлено, что, независимо от вида спорта, у спортсменов прослеживается однозначный характер ответной реакции на выполнение неспецифической мышечной нагрузки. Максимальные физиологические сдвиги среди гемо динамических и метаболических показателей отмечались в группе спортсменов с анаэробным типом метаболизма, менее выраженные физиологические сдвиги - по величинам ЧСС, АД, пульсового АД, систолического и минутного давления крови у спортсменов с аэробным типом обмена (табл. 1).

Метаболические тиш Метаболические типы

Рис. 1. Показатели физической работоспособности спортсменов с различным типом метаболизма: 1 (А, Б) - аэробные условия (PWC170), 2(А, Б) - анаэробные условия (Фрсубм)

Рис. 2. Максимальное потребление кислорода спортсменов с различным типом метаболизма: абсолютные (А) и относительные (Б) значения

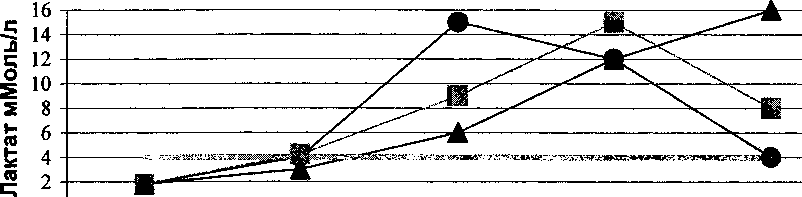

Максимальные сдвиги со стороны гомеостаза крови, в частности по накоплению молочной кислоты в крови, также более выражены у «спринтеров». В данной группе чаще встречается процесс десинхроноза в восстановлении показателей гемодинамики и метаболизма. Возникновение десинхроноза свидетельствует о том, что у данной группы спортсменов чаще встречается эффект отставленной диффузии молочной кислоты из мышц в кровь (вплоть до 20-й минуты отдыха, когда вели- чины ЧСС и АД уже могут отражать готовность организма к повторной работе). У игроков с анаэробным типом метаболизма («спринтерским»), независимо от вида спорта, чаще возникают физиологические «ножницы», что может рассматриваться как эффект дезадаптации организма к мышечной деятельности скоростно-силовой направленности (рис. 3).

Данный отрицательный эффект подтверждается ЭКГ-исследованиями. У отдельных спортсменов

Харитонова Л.Г., Шемердяк А.В., Линдт Т.А.

мы наблюдали по данным ЭКГ нарушение метаболических процессов или же изменения регуляторных механизмов сердечного ритма. Пролонгированные наблюдения показали, что отставленная диффузия метаболитов из мышц в кровь (лактата, неорганического фосфата), а также резкое снижение глюкозы в крови сопряжены

Сравнительный анализ механизмов адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам...

с метаболическими нарушениями в миокарде, которые можно наблюдать чуть позднее (через 23 тренировки). При однозначной динамике метаболитов и гемодинамических показателей в период срочного восстановления биоэлектрическая активность миокарда находится в пределах физиологической нормы.

О

покой работа 1-3 мин 10 мин 20 мин

восстановление

-

- •— I тип (срочная адаптация)

-

- Я— П тип (наступающая десинхронизация или напряжение)

-

- *— Ш тип (возникновение срыва адаптации) условная граница ПАНО

Рис. 3. Индивидуально-типологическая динамика метаболических реакций у игроков высокой спортивной квалификации

Таким образом, организм спортсменов со «спринтерским», т. е. анаэробным типом метаболизма в игровых видах спорта, с одной стороны, является значимым для скоростной и скоростно-силовой деятельности, с другой, является более уязвимым и наиболее часто сопряжен с физиологическим стрессом или стресс-реакциями.

Достижения высоких спортивных результатов в изучаемых игровых видах спорта в наших исследованиях могли добиться лица, как со смешанным (40 %), так и со «спринтерским» типом метаболизма (49 %). Спортсмены со «стайерским» типом (11 %), т. е. хорошо развитой аэробной производительностью, выполняли роль защитников в командных игровых видах (футбол, хоккей). В нашем случае они не встречались среди бадминтонистов.

Данный эксперимент позволил заключить, что на этапе высшего спортивного мастерства для спортсменов игровых видов спорта имеет особое значение уровень развития как аэробной, так и анаэробной энергопроизводительности. Знания о типах метабометаболизма, отражающих определенную генетическую предрасположенность к той или иной мышечной деятельности игроков, позволяют более адекватно оценить воздействие тренировочно го процесса на организм спортсменов высокой квалификации.

Выводы

-

1. Анализ индивидуальных метаболических реакций позволил выделить у спортсменов независимо от вида спорта три типологические группы, имеющие различия в метаболизме углеводов: а) тип метаболизма анаэробный («спринтерский»); б) тип метаболизма аэробный («стайерский»); в) смешанный тип метаболизма.

-

2. Типы метаболизма достоверно сопряжены с характером срочной адаптации сердечнососудистой системы спортсменов. Максимальные сдвиги основных показателей гемодинамики отмечались в группе спортсменов со «спринтерским» типом метаболизма, наименьшие - со «стайерским». Промежуточное положение по активации сердечно-сосудистой системы на физическую

-

3. Выявлено три типа ответных реакций на физическую нагрузку, которые отражают процессы адаптации и дезадаптации организма:

С позиции долговременной адаптации на этапе высшего спортивного мастерства среди игровиков доминируют спортсмены со смешанным и «спринтерским» типом метаболизма. «Стайерский» тип метаболизма встречается очень редко и преимущественно среди футболистов и хоккеистов (амплуа - защитник).

Теория функциональных систем и современные проблемы стресса, адаптации и поведения

нагрузку отмечалось в группе со смешанным типом метаболизма.

-

- первый тип отражает положительную динамику срочной адаптации организма к нагрузке. Характеризуется синхронностью восстановления гемодинамических параметров и гомеостаза крови;

-

- второй тип отражает возникновение напряжения системы в период срочной адаптации. Показатели гемодинамики восстанавливаются быстрее, чем нормализуется гомеостаз крови (45-30 % происходит устранение метаболитов от максимального уровня);

-

- третий тип реакции отражает срыв механизмов срочной адаптации. Характеризуется выраженной десинхронностью показателей гемодинамики и метаболизма.

-

4. Эффективность управления тренировочным процессом на этапе высшего спортивного мастерства в игровых видах спорта будет значительной, если акценты педагогического воздействия совпадут с особенностями индивидуально

типологической адаптации и характером процесса «срочной» адаптации.

Список литературы Сравнительный анализ механизмов адаптации и дезадаптации к физическим нагрузкам спортсменов игровых видов спорта (футбол, хоккей, бадминтон) с различным типом метаболизма

- Агаджанян H.A. Адаптация и резервы организма. -М.: ФиС, 1983. -176 с.

- Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. -М.: Мир, 1987. -256 с.

- Исаев А.П., Личагина С.А., Потапова Т.В. Стратегии адаптации человека. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. -248 с.

- Кассиль Г.Н. Внутренняя среда организма. -М.: Наука, 1983. -227 с.

- Платонов В.Н. Адаптация в спорте. -Киев: Здоров'я, 1988. -214 с.

- Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам//Физиология адаптационных процессов. -М.: Наука, 1986. -С. 124-221.

- Солодков А.С. Адаптация в спорте: теоретические и прикладные аспекты//Теория и практика физической культуры. -1990. -№ 5. -С. 3-5.

- Харитонова Л.Г. Типы адаптации в спорте. -Омск: ОГИФК, 1991 -199 с.

- Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. -М.: Мир, 1988. -568 с.