Сравнительный анализ природного сырья и керамических изделий из раскопок Маркульского городища и гончарного производственного центра у с. Атара в Восточной Абхазии

Автор: Клемешова М.Е., Требелева Г.В., Юрков Г.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сравнительного анализа керамических изделий, образцов природной глины и песка Маркульского городища и гончарного центра у с. Атара, расположенных в Восточной Абхазии. Исследования проводились с использованием методики, разработанной А. А. Бобринским, и рентгенофазового анализа для проверки полученных ранее данных об особенностях природного сырья для изготовления керамики из этого района. Проведенные анализы подтвердили присутствие в природном сырье (глине и песке) и керамике этих двух памятников значительного количества песка из рудных минералов гематита и гетита, концентрация которых в обожженной керамике достигает 5-7 мас. % гематитового песка. Этот признак может считаться маркером керамики, изготовленной в геологическом районе, частью которого является территория к востоку от р. Кодор между Маркульским городищем и с. Атара. Выявлены общие традиции изготовления керамики на этих памятниках (формовочные массы «глина + песок + органический раствор») и наличие одинаковых клейм на пифосах. Сделан вывод о присутствии в III-XIV вв. на этих территориях одного и того же населения и существовании там различных центров гончарного производства.

Восточная абхазия, маркульское городище, гончарный центр у с. атара, iii-xiii вв, рентгенофазовый анализ, методика а.а. бобринского, керамика, глина, гематит, клейма

Короткий адрес: https://sciup.org/143182438

IDR: 143182438 | DOI: 10.25681/IA5A6.0130-2620.272.291-310

Текст научной статьи Сравнительный анализ природного сырья и керамических изделий из раскопок Маркульского городища и гончарного производственного центра у с. Атара в Восточной Абхазии

1 Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-18-00466 «Северо-Восточное Причерноморье в античное и средневековое время: историческое моделирование на основе ГИС-технологий, геоархеологии и археометрии».

В последние несколько лет коллектив авторов под руководством Г. В. Тре-белевой проводит работы, включающие междисциплинарные исследования природного сырья и керамических изделий с памятников Восточной Абхазии эпохи поздней античности ‒ средневековья. Целью исследований является определение мест и районов производства этой продукции, выявление характерных особенностей гончарного производства в различных центрах, получение сведений о внешних и внутренних экономических связях и культурно-историческом развитии региона в указанный период в целом.

Первичные результаты, полученные при изучении материалов Маркульского городища (плинфы из сооружений III‒XIV вв. и пифосов III‒IX вв.), показали, что специфической особенностью производства обнаруженных керамических изделий является использование глины со значительной естественной примесью песка из рудного минерала (в обожженной керамике ‒ оксида железа Fe2O3 гематита). Установлено, что вводимый в формовочную массу песок также содержит большое количество частиц этого же минерала ( Клемешова и др. , 2021; 2022; Требелева и др. , 2022; Klemeshova et al. , 2023). Общее его содержание в составах формовочных масс ‒ до 5–7 мас. %. Экспериментально установленная концентрация гематита значительно выше среднестатистического его содержания в керамических изделиях и глинах расположенного севернее обширного района Северного Причерноморья (Боспорского царства), где концентрация примеси Fe2O3 в основном не превышает 1,5 мас. %2. Нечасто такое явление встречается и в керамике других культур и территорий3.

Проведенные исследования дали веские основания предполагать, что использование сырья с такими особенностями является отличительной чертой производства керамики, изготавливаемой в конкретном геологическом районе, в который входит Маркульское городище ( Клемешова и др. , 2021; 2022. С. 199, 200; Klemeshova et al. , 2023. Р. 174–182). Пока нет полной уверенности, является ли обнаруженный рудный минерал в исходном сырье гематитом (Fe2O3) или все же гётитом (FeOOH), поскольку последний при температурной обработке в диапазоне от 250 до 380 °С преобразуется в гематит (Минералы…, 1967. С. 528; Diamandescu et al. , 1997; Fan et al. , 2006). Исследования песка и необожженных глин показали присутствие в них только гематита, смеси его с гётитом или же исключительно гётит (табл. 1; Клемешова и др. , 2022. С. 199, 200).

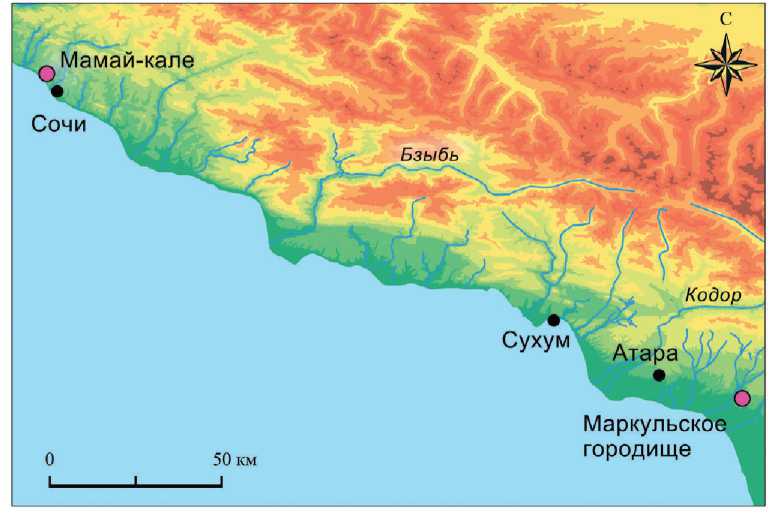

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа керамических изделий из раскопок Маркульского городища, отобранных в его окрестностях образцов природной глины и песка и образцов керамики и природной глины из раскопок и сборов Ю. Б. Цетлина, осуществленных во время исследований гончарных производственных комплексов у с. Атара в 2007 г. (рис. 1)4. Этот памятник расположен в 20 км к северо-западу от Маркульского городища в Очамчирском районе Республики Абхазия, впервые исследовался в 1971–1972 гг. М. М. Гунба

( Гунба , 1985). Он представляет собой уникальный специализированный средневековый центр керамического производства, функционировавший в течение нескольких столетий, занимающий площадь около 30 кв. км и включающий изначально около 100 гончарных комплексов. Четыре из них были раскопаны абхазским археологом М. М. Гунба, два были раскопаны и изучены в 2007 и 2009 гг. экспедицией Института археологии РАН под руководством Ю. Б. Цет-лина ( Цетлин , 2010; Цетлин, Болдин , 2011).

Таблица 1. Маркульское городище.

Фазовый (минеральный) состав керамики и глины, мас. %

|

Минералы |

Плинфа |

Пифосы |

Глина, 0˚С |

||||||

|

№ 9 |

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

№ 5 |

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

|

|

Кварц SiO2 |

39 |

36 |

24 |

40,5 |

36 |

31,5 |

30 |

7 |

31 |

|

К-полевой шпат K[AlSi3O8] |

– |

4 |

3,5 |

4,5 |

2 |

2,5 |

5,5 |

1,5 |

3,5 |

|

Плагиоклаз (Ca, Na)AlSi3O8 |

5 |

6 |

6,5 |

7,5 |

4,5 |

4 |

9 |

1,5 |

– |

|

Гематит Fe2O3 |

5 |

5 |

4 |

3 |

4 |

6 |

1,5 |

– |

– |

|

Гётит FeOOH |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,5 |

– |

|

Анатаз TiO2 |

1 |

0,5 |

1 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

— |

0,5 |

|

Рутил TiO2 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Слюда KAl2 AlSi3O10(OH)2 |

– |

3 |

5 |

3 |

– |

2 |

– |

– |

– |

|

Каолинит Al2[Si2O5](OH)4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

9 |

6 |

|

Монтмориллонит |

28 |

* |

* |

* |

* |

* |

31 |

80 |

43 |

|

Иллит KAl2[AlSi3O10](OH)2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

– |

10 |

|

Сумма кристаллических фаз |

80 |

54,5 |

44 |

59 |

47 |

46,5 |

90,5 |

99,5 |

94 |

|

Рентгеноаморфная фаза |

20 |

** |

** |

** |

** |

** |

9,5*** |

0,5*** |

6*** |

Примечания : * – количество монтмориллонита не определено; ** – размер рентгеноаморфной фазы не определен; *** – в основном недиагностируемый гётит.

Маркульское городище, расположенное в том же административном районе, было открыто в 2013 г. и исследуется с 2014 г. экспедицией под руководством Г. В. Требелевой. Это одно из крупнейших городищ в восточной части Абхазии, существовавшее с IV в. до н. э. по XIV в. н. э. ( Требелева , 2019), на котором

Рис. 1. Карта северо-восточного побережья Черного моря с указанием местоположения Маркульского городища и гончарного центра у с. Атара к настоящему времени обнаружены храм IV–XIV вв. и оборонительные сооружения, представленные остатками стен и башен приблизительно этого же времени. При раскопках 2021 г. открыт склад глиняных пифосов III‒IX вв., часть из которых находилась in situ (Юрков и др., 2022; Требелева и др., 2022. С. 161–164).

Целью проведенного исследования являлось определение характерных особенностей местного глинистого сырья и ряда технологических характеристик керамической продукции, обнаруженной на этих двух памятниках, а также проверка ранее полученных результатов в отношении значительного содержания рудных минералов гематита и гётита в глинах и песке, присутствующих в происходящих оттуда образцах сырья и керамики.

Материалы и методы

Произведен сравнительный анализ результатов, полученных разными методами. Керамических изделия и образцы глин были изучены М. Е. Клемешовой по методике, разработанной А. А. Бобринским ( Бобринский , 1978; 1999), с целью определения особенностей состава исходного пластичного сырья и составов формовочных масс. Часть из них для уточнения минерального состава была исследована с помощью рентгенофазового анализа (РФА).

Свежие изломы черепков изучались на микроскопе МБС-10, с основным используемым рабочим увеличением 4,8˟‒32˟. Для определения степени оже- лезненности глин и исходного пластичного сырья, из которого изготовлена керамика, один из брикетов, слепленных из каждого образца природной глины, и отдельные кусочки от каждого образца керамики обжигались в муфельной печи в окислительной атмосфере при 850 °С с выдержкой 30 мин., затем сравнивались с эталонами ожелезненности глин, хранящимися в лаборатории «История керамики» Института археологии РАН (Цетлин, 2006). Температура обжига определялась в пределах «больше ‒ меньше 850 °С» путем сопоставления цвета излома обожженного при 850 °С фрагмента керамики с цветом исходного образца, от которого он был отколот (Бобринский, 1999. С. 93).

Из материалов Маркульского городища таким образом были изучены фрагменты 22 пифосов из склада, 4 образца плинфы и 3 образца глины, собранные около городища (в радиусе 3 км). Собранные образцы песка с целью определения размера зерен просеяны через геологические сита с размерами ячеек от 5 до 0,05 мм. По общему объему частиц каждого размерного диапазона определены преобладающие фракции. Степень окатанности зерен определялась оптическим методом с использованием микроскопа МБС-10.

Из раскопок у с. Атара были исследованы 22 образца керамики (в основном стенки), 1 образец плинфы и 9 образцов природных глин. Все образцы керамики относятся к разным сосудам.

Рентгенографический фазовый анализ – метод количественного и качественного определения фазового состава кристаллических образцов, основанный на изучении дифракции рентгеновских лучей ( Ковба, Трунов , 1976; Рентгенография…, 1983) – при исследовании керамики позволяет определить минеральный (фазовый) состав исследуемого вещества в процентном отношении. С помощью РФА были изучены фрагменты одной из плинф, 5 пифосов (из числа упомянутых 22), 3 образца природной глины, 3 образца песка с Маркульского городища, а также 4 фрагмента керамических изделий (двух тонкостенных сосудов, пифоса и плинфы) и 5 образцов природной глины, собранных на территории гончарного центра у с. Атара. Анализ выполнен с помощью дифрактометра X’Pert PRO MPD (PANalytical, Нидерланды) во Всероссийском институте минерального сырья им. Н. М. Федоровского (Москва) и Федеральном исследовательском центре химической физики им. Н. Н. Семенова РАН (Москва).

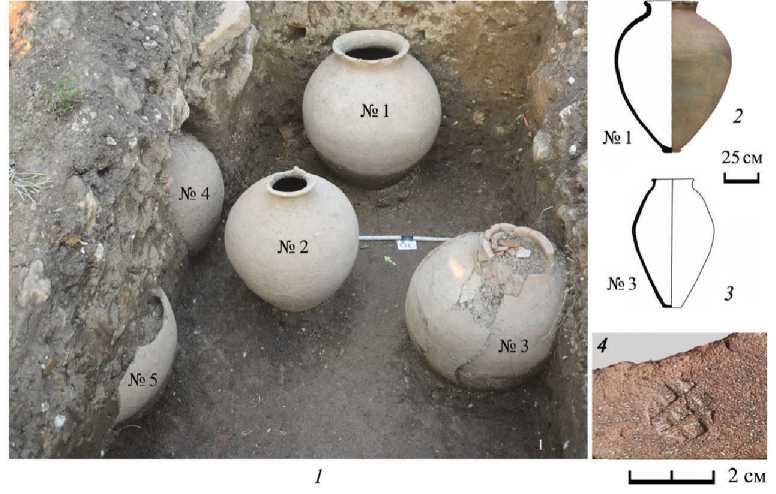

Образцы плинфы с Маркульского городища происходят с храма и оборонительной башни Алахаш-абаа. С помощью РФА исследовался фрагмент плинфы из башни. Точно датировать плинфу не представляется возможным. В целом, и храм, и башня датируются с III (башня) – IV (храм) вв. н. э. по XIV в. н. э. Но использование плинфы в строительном деле Абхазии, относится в основном к раннему периоду бытования: до VIII – максимум X в. В более позднее время плинфа применяется главным образом во вторичном использовании ( Саканиа , 2006). Пифосы обнаружены в вышеупомянутом складе и относятся к двум разным хронологическим группам, датирующимся позднеантичным (пифосы № 1 и 2 из найденных in situ ) и раннесредневековым периодами (пифосы № 3–5, также in situ ). На венчике одного из них (пифос № 3) обнаружено клеймо в виде круга, в котором под прямым углом пересекаются четыре линии, образующие сетку (рис. 2: 4 ) ( Клемешова и др. , 2022. С. 197).

25 см

J 2 см

Рис. 2. Маркульское городище

1 – фотография склада пифосов в раскопе 2021 г.; 2 – фотограмметрическая модель с разрезом позднеантичного пифоса № 1; 3 – чертеж с разрезом средневекового пифоса № 3; 4 ‒ клеймо на пифосе № 3

Все фрагменты керамики из раскопок у с. Атара происходят из исследованных Ю. Б. Цетлиным гончарных комплексов, каждый из которых включал в себя от 5 до 12 последовательно функционировавших горнов ( Цетлин , 2010). Они принадлежат, как и множество аналогичных обломков из культурного слоя памятника и подъемного материала, по мнению обоих исследовавших его ученых ( Гунба , 1985. С. 5, 23; Цетлин , 2010. С. 202), к керамическому сбросу из функционировавших там гончарных горнов ‒ браку и некондиционной керамике, т. е. к изделиям, произведенным непосредственно в этом гончарном центре. Данные образцы керамики были отобраны при раскопках гончарного комплекса № 1 из слоев засыпки и нивелировки пода обжигательной камеры. Керамическая продукция этого памятника отнесена авторами раскопок к VII‒X и XI‒XII вв. ( Гунба , 1985. С. 44, 45; Цетлин, Болдин , 2011. С. 109). Образцы глины отобраны из-под горна гончарного комплекса № 1 и на территории памятника в радиусе примерно 2–3 км.

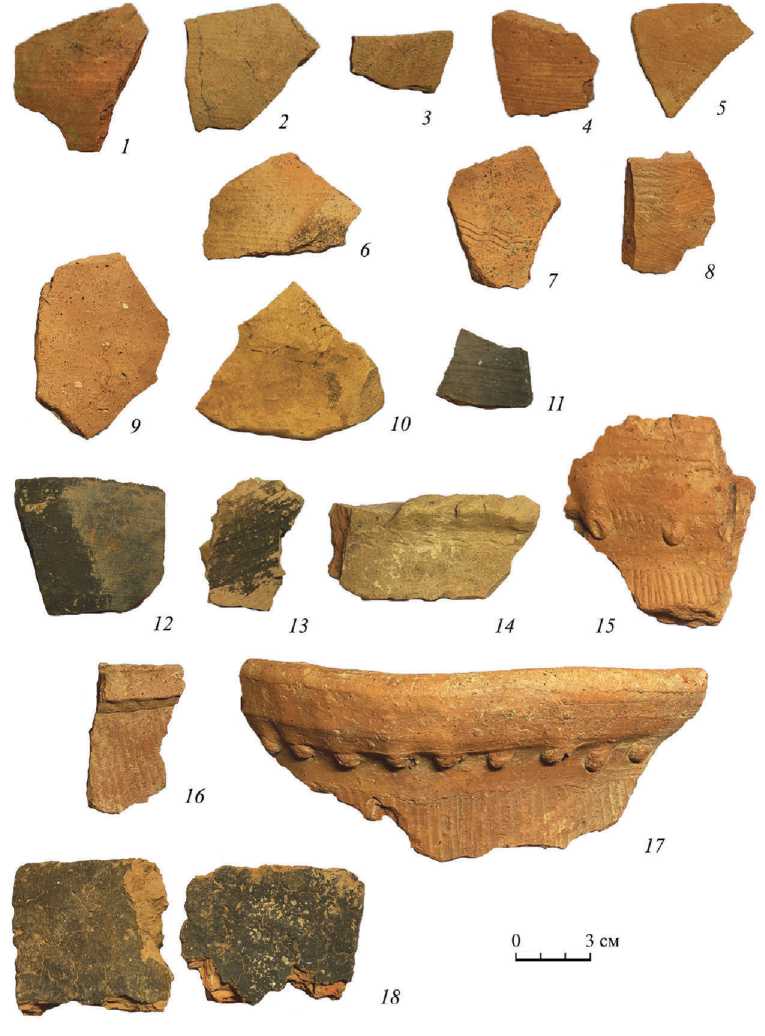

Керамические фрагменты из сборов у с. Атара, за невозможностью распределить их точно по типам сосудов, разделены на группы по толщине стенок: тонкостенные (толщиной 5,5–6,5 мм, вероятнее всего, стенки кувшинов), средней толщины (7,5–11,5 мм), толстостенные (11–14 мм) ‒ части пифосов. Морфологические и хронологические определения этого материала производились Г. В. Требелевой. Тонкие стенки по характерному орнаменту и морфологии

Рис. 3. Гончарный центр у с. Атара. Образцы исследованной керамики из раскопок

1‒5 ‒ тонкостенные сосуды; 6‒10 ‒ сосуды со стенками средней толщины; 11‒13 ‒ керамика предположительно цебельдинского времени; 14‒17 ‒ фрагменты пифосов; 18 ‒ фрагмент плинфы могут быть отнесены к сосудам VII–X вв. (рис. 3: 1–5), фрагменты сосудов со стенками средней толщины – в основном к X–XIII вв. (рис. 3: 6‒10). Несколько обломков стенок средней толщины, отличающиеся очень плотным черепком из тонкозернистой глины без видимых примесей в изломе, предположительно отнесены к цебельдинскому времени ‒ III–VII вв. (рис. 3: 11–13). Такой же плотной мелкозернистой глиной, без видимых примесей в изломе, отличается исследованный фрагмент кирпича (рис. 3: 18). Все фрагменты пифосов датируются X–XIII вв. (рис. 3: 14–17).

Результаты исследования

Все изделия изготовлены из глины во влажном состоянии.

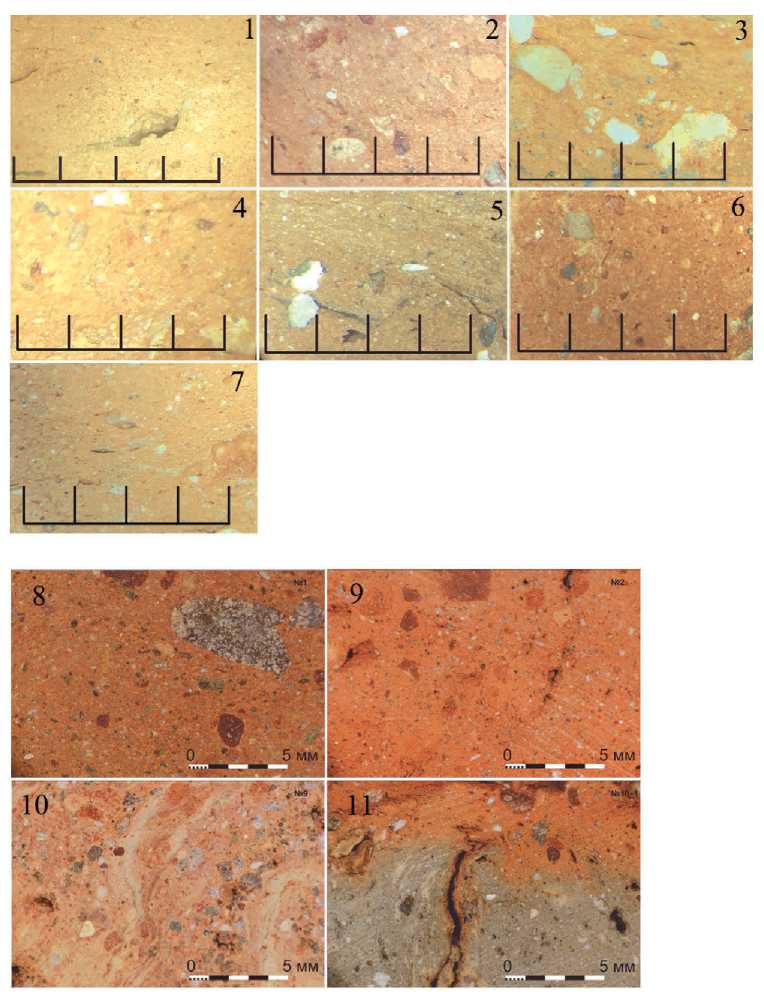

Маркульское городище

Фрагмент плинфы, по которому получены результаты РФА, сделан из смеси двух глин ‒ среднезапесоченной среднеожелезненной (красной) и слабозапе-соченной слабоожелезненной (светло-желтой) ‒ в соотношении примерно 1:1, с добавлением искусственной примеси песка в концентрации 1:4 ( Клемешова и др. , 2021. С. 99; Klemeshova et al. , 2023. P. 179) (рис. 4: 10 ). В формовочную массу добавлен остроугольный песок со слегка сглаженными гранями, иногда слегка окатанный. Размеры частиц – 0,5–1,5 мм, основная фракция – 0,5–0,8 мм, отдельные зерна ‒ 2–3 и 10 мм. В составе песка преобладают частицы рудного минерала гематита (табл. 1) (примерно 2/3), около 1/3 относится к кварцу. Естественная примесь пылевидного песка в составе двух глин также включает большую концентрацию гематитового песка ( Klemeshova еt al. , 2023. Fig. 3e). Формовочные массы трех других плинф – «глина без искусственных примесей» и «глина + песок», 1:5, с аналогичным по составу песком (рис. 4: 8, 9, 11 ).

Исходное пластичное сырье (ИПС) и составы формовочных масс (ФМ) всех исследованных пифосов не идентичны, но близки по своим характеристикам (табл. 2). Глина использовалась чаще всего среднеожелезненная (13 случаев), в 7 случаях ‒ слабоожелезненная, в 2 случаях ‒ высокоожелезненная, в основном средне- или сильнозапесоченная (в 3 случаях ‒ слабозапесоченная) с естественной примесью полиминерального песка (пылевидного и 0,1 мм, редко до 0,2‒0,5 мм) со значительной примесью частиц рудного минерала. РФА 5 сосудов (табл. 1) показал, что в керамической массе содержится гематит. Состав ФМ во всех случаях ‒ «глина + песок». В качестве искусственной примеси использовался такой же полиминеральный песок (основная фракция 0,5‒1,5 мм, реже 0,2‒4 мм, максимальные размеры 4‒9 мм), со значительным количеством гематита. Окатанность песка, как искусственной, так и естественной примеси, варьирует от остроугольного со слегка сглаженными гранями до сильно окатанного с абсолютным преобладанием первого. Количество искусственной примеси песка ‒ около 1:3‒1:5. В большинстве случаев есть основания предполагать присутствие введенного в формовочную массу органического раствора, наблюдаемого по прозрачному налету с влажным жирноватым блеском в изломах (20 образцов).

Рис. 4. Макроснимки изломов керамики и кирпичей из раскопок у с. Атара (1–7) и различных сооружений Маркульского городища (8–10)

1–6 ‒ керамика; 7‒10 – кирпичи

1–7 ‒ 1 деление = 1 мм

Таблица 2. Маркульское г-ще, состав формовочных масс керамики

|

Рецепт ФМ |

Плинфа |

Пифосы |

|

Смесь двух глин + П |

1 |

– |

|

Глина без иск. примесей |

2 |

– |

|

Глина + П |

1 |

22 |

Примечания : ФМ ‒ формовочная масса; П ‒ песок.

Различия в степени ожелезненности, запесоченности, степени окатанности и качественного состава естественных примесей к ИПС пифосов позволяет выделить до 15 различных мест в рамках одного района его добычи. Выявляемые отличия при этом минимальны, что указывает, вероятнее всего, на использование гончарами различных, сравнительно недалеко расположенных одна от другой залежей глины. Это позволяет предполагать, что все эти сосуды были произведены в одном геологическом районе, но, что и естественно, не в одной мастерской ( Клемешова и др. , 2022. С. 199; Требелева и др. , 2022. С. 161–163).

Исследование образцов природных глин показало, что два образца являются высокоожелезненными сильно- и слабозапесоченными, один ‒ среднеожелез-ненным слабозапесоченным. В составе первого образца обнаружен помимо присутствующего во всех образцах пылевидного остроугольный песок 0,1–0,2 мм (кварц, известняк, гематит), более 400 вкл. на кв. см (много) и обломочные гематитовые частицы 0,5–3,5 мм (единично). В составе второго ‒ слегка окатанный песок (0,1 – редко 0,2 мм) того же состава, что и в первом случае, до 200 вкл. на кв. см (мало), и обломочные гематитовые и кварцевые частицы 0,5–0,7 мм (единично). В образце среднеожелезненной глины наблюдается остроугольный песок (0,1 – редко 0,2 мм) такого же состава, до 200 вкл. на кв. см (мало), окатанные и обломочные гематитовые частицы 0,5–0,8 мм, до 72–80 вкл. на кв. см (мало); слегка окатанные гематитовые частицы 2–4,5 мм (единично). Количество и соотношение кварцевого и гематитового песка в образцах см. в табл. 1. Важно отметить, что примесь гематитового песка в образцах природной глины представлена в основном фракциями от 0,5 мм.

Образцы песка, собранные на городище, представлены главным образом фракциями до 0,5, 1 и 2 мм (табл. 3), его минеральный состав см. в табл. 4. Во всех образцах он остроугольный со слегка сглаженными гранями, бόльшая степень окатанности наблюдается только на включениях крупнее 2 мм в образце № 1. Включения крупнее 1–3 мм единичны, фракции менее 0,1 мм очень мало во всех образцах. В образце № 3 практически нет частиц крупнее 0,5 мм.

Результаты РФА образцов керамики, глин и песка представлены в табл. 1, 4.

Таблица 3. Маркульское городище. Размер частиц в образцах песка

|

Образцы песка |

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

|

Основной размерный диапазон частиц, мм |

0,1–2 |

0,1–1 |

0,1–0,5 |

|

Преобладающие фракции, мм |

0,25–0,5 |

0,1–0,2; 0,25–0,5 |

0,1–0,25 |

Таблица 4. Маркульское городище.

Фазовый (минеральный) состав песка, мас. %

|

Минералы |

Образцы |

||

|

№ 1 |

№ 2 |

№ 3 |

|

|

Кварц SiO2 |

17 |

30 |

45 |

|

Кальцит CaCO3 |

17 |

— |

— |

|

К-полевой шпат K[AlSi3O8] |

6 |

16 |

5 |

|

Плагиоклаз (анортит) Ca[Al2Si2O8] |

8 |

20 |

4 |

|

Глинистая составляющая |

20* |

20* |

– |

|

Анкерит Ca ( Mg , Fe ) [СО3]2 |

— |

6 |

— |

|

Анатаз TiO2 |

— |

0,5 |

1 |

|

Каолинит Al2[Si2O5](OH)4 |

– |

1 |

– |

|

Вермикулит (Mg, Fe2+, Fes+)3[(Si, Al)4O10][OH]2 • 4HzO |

– |

1 |

– |

|

Гётит FeOOH |

– |

– |

4 |

|

Биотит + иллит |

– |

– |

27 |

|

Монтмориллонит |

– |

– |

9 |

|

Сумма кристаллических фаз |

68 |

94,5 |

95 |

|

Рентгеноаморфная фаза |

32 |

5,5 |

5 |

Примечания : * – в образцах № 1 и 2 глинистая составляющая без базальных рефлексов.

Гончарный центр у с. Атара

Все керамические изделия изготовлены из слабоожелезненной глины, где практически всегда отмечается естественная примесь остроугольного песка со слегка сглаженными гранями. Для изготовления тонкостенных изделий (5 образцов) использовалась среднезапесоченная глина. В ее составе присутствуют несколько фракций песка от 0,05 до 1,8 мм, среди которых преобладают частицы до 0,3 мм, в несколько меньшей степени – до 0,7 мм. Песок состоит в основном из кварца и гематита, с преобладанием кварцевых частиц (не менее 2/3). Состав формовочных масс этой группы керамики «глина + органический раствор» (табл. 5) (рис. 4: 5 ).

Таблица 5. Гончарный центр у с. Атара, состав формовочных масс керамики

|

Рецепт ФМ |

Тонкостенные изделия |

Изделия со стенками средней толщины |

Пифосы |

Плинфа |

|

Гл + ОР |

5 |

6 |

3 |

1* |

|

Гл + Ш + ОР |

– |

1 |

– |

– |

|

Гл + П + ОР |

– |

3 |

4 |

– |

|

Всего |

5 |

10 |

7 |

1 |

Примечани я: ФМ ‒ формовочная масса; Гл ‒ глина; Ш ‒ шамот; П ‒ песок; ОР ‒ органический раствор; * – примесь органического раствора предположительна.

При изготовлении керамики со стенками средней толщины (10 образцов) использовалась в основном также среднезапесоченная глина. Три образца керамики, отнесенной предположительно к цебельдинскому времени, сделаны из слабозапесоченной глины. Для них характерна естественная примесь песка (в основном не крупнее 0,3 мм), состоящая практически только из кварца, с отдельными зернами гематита. Состав ФМ ‒ «глина + органический раствор» (рис. 4: 1 ). В 7 образцах керамики, относимых к X–XIII вв., естественная примесь песка состоит также большей частью из зерен до 0,3 мм, редко до 0,5–1 мм, главным образом кварца и гематита. Кварцевые частицы всегда преобладают (не менее 2/3, иногда до 3/4). Состав их формовочных масс различен. Три образца – «глина + органический раствор» (рис. 4: 4 ), один ‒ «глина + шамот + органический раствор», шамот до 1 мм, из такой же кружальной керамики, в концентрации 1:7 (рис. 4: 2 ); три (возможно, стенки пифосов) ‒ «глина + песок + органический раствор» (рис. 3: 3 ), с добавленным песком 0,5–1 мм, в концентрации 1:4, 1:5 и 1:6. Искусственная примесь песка (остроугольного и слегка окатанного) состоит из кварца и гематита, в двух случаях с преобладанием кварца (до 2/3), в одном ‒ гематита (более половины).

Стенки пифосов (7 образцов) изготовлены из среднезапесоченной глины с немного более крупной естественной примесью песка того же минерального состава. Основной размер зерен ‒ 0,3–0,5 мм, встречаются частицы с размерами до 1,5–2,5 мм. Во всех случаях, кроме одного, абсолютно преобладает кварц. Состав ФМ в четырех случаях ‒ «глина + песок + органический раствор» (рис. 4: 6 ), с искусственной примесью остроугольного песка в количестве 1:4‒1:6, размером до 0,5 мм и 1–2 мм. Эта примесь состоит из кварца, гематита и иногда небольшого количества известняка. В трех случаях количество частиц гематита и кварца примерно равны, в одном преобладает кварц. Состав ФМ остальных трех образцов ‒ «глина + органический раствор».

Фрагмент плинфы (рис. 4: 7 ) сделан из среднезапесоченной (ближе к слабо-запесоченной) глины с естественной примесью песка, состоящего из кварцевых и гематитовых зерен при абсолютном преобладании кварца, гематит встречается в виде единичных включений. Основной размер песчинок – менее 0,1 мм (пылевидный). В небольшом количестве присутствует фракции 0,1–0,3 и 0,5–1 мм, крупнее 1 мм – единичные включения кварца. Кирпич сделан из той же глины, что и тонкостенная керамика. Состав ФМ ‒ глина без дополнительных примесей (возможна примесь органического раствора).

Из 9 образцов природной глины 8 относятся к слабоожелезненному, а 1 ‒ к среднеожелезненному сырью. Глина в основном среднезапесоченная, два образца сильнозапесоченные, один средне/сильнозапесоченный. Песок присутствует в основном остроугольный со слегка сглаженными гранями, в самых крупных фракциях встречаются окатанные гематитовые частицы. В целом, для всех образцов характерно преобладание фракций пылевидного песка – 0,1 мм и 0,2–0,3 мм. Частицы с размерами 0,5–1 мм встречаются в гораздо меньшем количестве. Наиболее крупные частицы ‒ до 2,5–8 мм. Гематитовые частицы наблюдаются во фракциях от 0,2 мм. При этом гематита в целом немного меньше, чем в маркульских образцах глины. Два образца атарской глины близки по составу, количеству и размеру естественных включений в глине, из которой изготовлена керамика с Маркульского городища, но не абсолютно аналогичны ей.

Результаты РФА отдельных образцов из групп керамики со стенками средней толщины (образец № 2) (рис. 3: 7 ; 4: 4 ), с толстыми стенками (образец № 3) (рис. 3: 17 ), плинфы (образец № 4) (рис. 3: 18 ; 4: 7 ) и природных глин представлены в табл. 6 и 7.

Таблица 6. Гончарный центр у с. Атара.

Фазовый (минеральный) состав образцов керамики, мас. %

|

Минералы |

Образцы |

||

|

№ 2 |

№ 3 |

№ 4 |

|

|

Кварц SiO2 |

18 |

19 |

11 |

|

К-полевой шпат K[AlSi3O8] |

2,5 |

– |

1 |

|

Плагиоклаз (анортит) Ca[Al2Si2O8] |

5 |

5 |

5 |

|

Гематит Fe2O3 |

3 |

4 |

5 |

|

Монтмориллонит |

23 |

25 |

– |

|

Шпинель MgAl2O4 |

– |

– |

5 |

|

Сумма кристаллических фаз |

51,5 |

53 |

27 |

|

Рентгеноаморфная фаза |

48,5 |

47 |

73* |

Примечание : * – в основном монтмориллонит.

Керамические изделия, как с Маркульского городища, так и гончарного центра у с. Атара обожжены в окислительной атмосфере при температуре около 850 °С или немного ниже; темно-серый цвет поверхностей и старых изломов керамики, предположительно, цебельдинского времени (рис. 3: 11–13 ) и фрагмента плинфы (рис. 3: 18 ) является следствием вторичного воздействия на них восстановительной атмосферы, возможно, из-за их продолжительного пребывания в золе топочного канала. Фрагменты кирпичей обожжены также в окислительной атмосфере, при температуре, превышающей 850 °С; атарский образец испытал начальное воздействие температуры около 1000 °С, о чем свидетельствует появление шпинели в глине (табл. 6) (Минералы…, 1967. С. 30), но, возможно, это также было следствием его вторичного пребывания в зоне топочных каналов обжигательного горна.

Обсуждение

Проведенное исследование показало, что в керамике как Маркульского городища, так и из раскопок гончарного центра у с. Атара содержится повышенное количество гематитового песка: 3–6 и 3–5 мас. % соответственно. Эти цифры относятся к изделиям, в состав формовочной массы которых входила природная глина с искусственной добавкой кварце-гематитового песка. При этом в исходном сырье ‒ сырой, необожженной глине из Атары – гематита содержится 1 мас. %, в сырой глине с Маркульского городища ‒ до 1,5 мас. %. И в той, и в другой необожженной глине присутствует гётит ‒ 0,5–6 мас. %, который при нагревании преобразуется в гематит, что приводит к содержанию его в обожженных при 850 °С глинах Атары уже в 4–5,5 мас. % (табл. 7)5. Таким образом, можно констатировать, что повышенное содержание гематитового песка в глинистом сырье и в керамике как Маркульского городища, так и гончарного центра у с. Атара ‒ это действительно характерная особенность сырья и керамики, изготовленной в данном районе.

Таблица 7. Окрестности гончарных комплексов у с. Атара.

Фазовый (минеральный) состав образцов природной глины № 1–9, мас. %

|

Минералы |

Образцы |

|||||||

|

1/850˚ |

4/0˚ |

4/850˚ |

5/0˚ |

5/850˚ |

6/0˚ |

6/850˚ |

9/850˚ |

|

|

Кварц SiO2 |

24 |

43 |

38 |

59 |

42 |

37,5 |

36 |

35 |

|

К-полевой шпат K[AlSi3O8] |

1 |

1,5 |

2 |

1,5 |

1,5 |

1 |

2 |

4 |

|

Плагиоклаз (альбит) Ca[Al2Si2O8] |

0,5 |

1 |

1 |

1 |

– |

0,5 |

0,5 |

5 |

|

Гематит Fe2O3 |

4 |

1 |

5 |

– |

5 |

1 |

5,5 |

4 |

|

Гётит FeOOH |

– |

6 |

– |

6 |

– |

6 |

– |

– |

|

Анатаз TiO2 |

0,5 |

0,5 |

0,7 |

1 |

0,7 |

1 |

1 |

– |

|

Хлорит (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10 (OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 |

– |

1,5 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

|

Каолинит Al2[Si2O5](OH)4 |

— |

10 |

— |

4 |

— |

20 |

— |

— |

|

Монтмориллонит |

25 |

35 |

43 |

25 |

25 |

30 |

35 |

9 |

|

Амфибол |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,5 |

|

Барит BaSO4 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

2? |

|

Сумма кристаллических фаз |

55 |

93,5 |

90 |

98,5 |

74,5 |

98 |

76 |

60,5 |

|

Рентгеноаморфная фаза |

45 |

6,5 |

10 |

1,5 |

25,5 |

2 |

24 |

39,5 |

Ни одна из проб песка с Маркульского городища не содержит гематит, но в одной обнаружен гётит в количестве 4 мас. %, что при добавлении его в формовочную массу керамических изделий увеличило бы в ней при обжиге количество гематита. Данный конкретный песок, несомненно, не использовался в гончарном производстве. Он мельче отмечаемого в формовочных массах керамики Маркульского городища и Атары, и один из образцов содержит вредную для гончарных изделий примесь вермикулита. Но сам факт присутствия песка со столь же высоким содержанием частиц из рудного минерала подтверждает возможность существования и добычи такого сырья в данном районе. Помимо этого, он остроугольный, со слегка сглаженными гранями, т. е. обладает теми же характерными особенностями, что и песок, являющийся естественной примесью к глинам этого района и исследованной керамики.

Вся обнаруженная при раскопках у с. Атара описанная здесь керамика – несомненно, продукция этого гончарного центра. Это подтверждается, помимо особенностей условий ее обнаружения, абсолютным визуальным сходством природных глин с этого памятника и глинистого сырья самой керамики, а также сходством их минерального состава по результатам РФА. Керамику Маркуль-ского городища при этом нельзя считать продуктом производства этого же центра. Для изделий гончарного центра у с. Атара характерны слабоожелезненные глины, дающие светло-рыжий цвет при обжиге около 850 °С. Такие же глины присутствуют в 8 из 9 образцов, собранных около этого памятника. Лишь в одном случае отмечена среднеожелезненная глина.

Для керамики же Маркульского городища характерны главным образом средне- и высокоожелезненные глины, приобретающие темно-красный цвет при таком же обжиге. Подобные же по степени ожелезненности глины обнаружены на самом городище. Кроме того, в самом глинистом сырье керамики с Маркуль-ского городища в основном содержится большее количество крупных частиц гематитового песка, чем у атарской керамики и глин. Более вероятно, что производство в III‒X вв. плинфы и пифосов, найденных на Маркульском городище, находилось если и не непосредственно на самом памятнике, то, во всяком случае, территориально ближе к нему, чем к Атаре. На Атаре же непосредственное производство керамики ранее VII в. раскопками не зафиксировано, однако, судя по нескольким черепкам, предположительно цебельдинского времени, возможно, в небольшом объеме и существовало. По результатам раскопок М. М. Гунбы и Ю. Б. Цетлина ясно, что основной расцвет деятельности этого центра приходился на X–XIII вв.

Исследование гончарных традиций керамического производства у с. Атара произведено впервые. Определено, что почти для всей керамики отбиралась среднезапесоченная глина, лишь для изделий предположительно цебельдинско-го времени – глина слабозапесоченная. Установлено, что для изделий разных видов использовались разные составы формовочных масс. Для тонкостенных сосудов типа кувшинов VII‒X вв. они составлялись по рецепту «глина + органический раствор». Такой же состав зафиксирован и у изделий со стенками средней толщины (чаши и пр.) цебельдинского времени.

Для остальных изделий со стенками средней толщины (предположительно X‒XIII вв.) использовался тот же рецепт, лишь в одном случае встречен иной – «глина + шамот + органический раствор», с шамотом до 1 мм в концентрации 1:7. В трех случаях отмечен состав «глина + песок + органический раствор», с примесью песка 1:4–1:6; возможно, данные образцы являются стенками пифосов.

Для изготовления пифосов X‒XIII вв. использовали, во-первых, более грубую глину с более крупным песком; во-вторых, составы формовочных масс «глина + песок + органический раствор» (с примесью песка 1:4‒1:6) и «глина + органический раствор». Фрагмент плинфы (возможно, цебельдинского времени) изготовлен из ФМ «глина + органический раствор».

Для всех изделий VII–XIII вв. характерно производство из глины, содержащей большое количество частиц рудного минерала (гематита или гётита), а для керамики предположительно цебельдинского времени, напротив, глина, содержащая в основном кварцевый песок. Отмечаемый во всех изделиях органический раствор определяется по наличию в свежих изломах черепков прозрачного налета с влажным жирноватым блеском и во всех случаях, возможно, одинаков. Состав его неясен, но можно предполагать, что его присутствие и свойства обусловлены специфическим характером самих атарских глин.

На всех образцах природных глин при сушке и обжиге образовалось небольшое количество трещин, что было бы неприемлемо для готовых гончарных изделий. Возможно, примесь особого рода жидкой составляющей к формовочным массам должна была улучшить физико-химические свойства глинистого сырья с целью недопущения растрескивания. Органические растворы являются одним из самых сложных и неизученных объектов при исследовании гончарной технологии по методике, разработанной А. А. Бобринским ( Цетлин , 2017. С. 163). Одним из выделившихся в последние годы направлений в их изучении стало установление их возможных клейких свойств.

Искусственная примесь песка, использовавшаяся во всех случаях в атарской и маркульской керамике, имела значительную примесь гематитовых частиц.

Гончарные традиции составления формовочных масс для пифосов с Мар-кульского городища и производимых в гончарном центре у с. Атара совпадают. Основным является состав «глина + песок + органический раствор», с песком, добавляемым в концентрации 1:3–1:6. Это, а также аналогичные традиции отбора исходного пластичного сырья и песка и присутствие на пифосах средневекового времени Маркульского городища и пифосах из раскопок у с. Атара одинаковых клейм в виде зарешеченного круга с 9‒16 ячейками ( Гунба , 1985. С. 6. Рис. 2. Табл. II: 4, 5 ; Клемешова и др ., 2022. С. 197. Рис. 1), позволяет предполагать, что в VII–XIII вв. на этих поселениях проживало одно и то же население.

Клейма на пифосах, судя по хронологическому и географическому контексту находок, как представляется, следует рассматривать не как личные знаки гончара или гончарной мастерской, а как явление более широкого порядка, возможно, вроде родовой тамги. Подобное клеймо известно также на пифосе из раскопок крепости Мамай-кале около г. Сочи ( Сизов , 1889. С. 7), что, вероятно, свидетельствует о поставках керамической тары в этот район.

Заключение

Исследование природного сырья из района Маркульского городища и гончарного центра у с. Атара и керамических изделий, обнаруженных на этих памятниках, подтвердило сделанные ранее выводы о существовании специфических особенностей в виде значительной примеси частиц рудных минералов (гематита и гётита) в глинистом сырье и песке на этих территориях и принадлежности их к одному геологическому району. Общие его границы должны быть значительно шире, судя по аналогичным особенностям сырья, из которого были изготовлены ранее исследованные образцы плинфы с различных памятников восточнее р. Кодор ( Клемешова и др. , 2021; Klemeshova et al. , 2023. Fig.1).

Выявленные признаки могут служить маркером керамических изделий, произведенных на данной территории. Присутствие этих характерных черт и общие гончарные традиции в керамике, обнаруженной на Маркульском городище и гончарном центре у с. Атара, дают возможность говорить о существовании в III– XIII вв. на этих землях местного гончарного производства и о присутствии там в это время одного и того же населения. Отмечаемые различия в типах глин и примеси гематитового песка к ним в керамике из центра у с. Атара и с Маркульского городища позволяют сделать вывод о наличии разных центров производства.

Список литературы Сравнительный анализ природного сырья и керамических изделий из раскопок Маркульского городища и гончарного производственного центра у с. Атара в Восточной Абхазии

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Гунба М. М., 1985. Атарские гончарные печи. Тбилиси: Мецниереба. 72 с.

- Клемешова М. Е., Требелева Г. В., Кизилов А. С., Глазов К. А., Соколов С. В., 2021. Опыт применения методики А. А. Бобринского для изучения керамических сосудов при исследовании состава формовочных масс плинфы средневековых храмов и крепостей Восточной Абхазии // Геоархеология и археологическая минералогия - 2021. Миасс; Челябинск: Южно-Уральский гос. гуманитар.- пед. ун-т. С. 97-101. EDN: ETDEHO

- Клемешова М. Е. Юрков В. Г., Кириллов В. Е. Требелева Г. В., 2022. Исследования формовочных масс пифосов и плинфы и природной глины Маркульского городища // Геоархеология и археологическая минералогия - 2022. Миасс; Челябинск: Южно-Уральский гос. гуманитар.-пед. ун-т. С. 196-201. EDN: ATYCPC