Сравнительный анализ протезирования аортального клапана посредством J-образной министернотомии в 3-м и 4-м межреберье у пациентов старше 65 лет

Автор: Ниязов С.С., Ковалев А.И., Камбаров С.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: сравнить непосредственные результаты протезирования аортального клапана (АК) через J-образную министернотомию в 3-м и 4-м межреберье у пациентов старше 65 лет.

Протезирование аортального клапана, минидоступ, j-образная министернотомия в 3-м и 4-м межреберье, пожилой возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/140303491

IDR: 140303491 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_16

Текст научной статьи Сравнительный анализ протезирования аортального клапана посредством J-образной министернотомии в 3-м и 4-м межреберье у пациентов старше 65 лет

С момента первого применения правой торакотомии, как нового мининвазивного подхода в хирургии аортального клапана (АК), P. Rao и A. Kumar в 1993 году и по сегодняшний день накоплен огромный мировой опыт использования минидоступов, в частности верхней J-образной министер- нотомии [1]. Множество проведённых исследований выявили преимущество J-образной министернотомии перед полной срединной стернотомией в определенных аспектах [2; 3]. Объем периоперационной кровопотери и трансфузий компонентов крови, частота рестернотомий по поводу кровотечения, частота развития послеоперационной почечной

недостаточности, длительность ИВЛ и время пребывания в отделении реанимации, частота осложнений связанных с послеоперационной раной, и послеоперационный койкодень статистически значимо меньше при использовании J-образной министернотомии, при отсутствии различий в летальности [4; 5]. Выбор локализации для J-образной министернотомии при изолированном протезировании АК по мнению разных хирургов разнится между 3-м и 4-м межреберьем, и оптимальный доступ не определен, и чаще всего выбор межреберья определяется предпочтением хирурга [6]. На данный момент в зарубежных или отечественных источниках отсутствуют данные о сравнении результатов протезирования АК через J-образной министернотомии в различных межреберьях.

Цель нашего исследовани я: сравнить непосредственные результаты протезирования АК через J-образную министернотомию в 3-м и 4-м межреберье у пациентов старше 65 лет.

Статистический анализ

Статистический анализ и визуализация полученных данных проводились с использованием среды для статистических вычислений R 4.3.1 (R Foundation for Statistical Computing, Вена). Описательные статистики для категориальных переменных представлены в виде абсолютной и относительной частот, для количественных переменных — в виде среднего (±стандартное отклонение) или медианы (1-й; 3-й квартили) в зависимости от соответствия выборочного распределения нормальному. Для тестирования нулевой гипотезы о нормальности распределения использовался тест Шапиро-Уилка, также производилась оценка коэффициента асимметрии, в качестве порогового использовалось абсолютное значение коэффициента равное 1,96. Для сравнения групп в отношении категориальных переменных использовались тест χ 2 Пирсона и точный тест Фишера (при минимальном ожидаемом числе наблюдений в ячейках таблицах сопряженности менее 5), при проведении post-hoc сравнений при анализе многопольных таблиц использовалась поправка Холма. Для сравнения двух групп в отношении количественных показателей использовались t-тест Уэлча и тест Манна-Уитни, в зависимости от соответствия выборочного распределения нормальному. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Материалы и методы

По дизайну работа представляет собой ретроспективное когортное клиническое исследование результатов хирургического вмешательства у 35 пациентов старше 65 лет с дегенеративным стенозом АК, которым в отделении кардиохирургии №2 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» выполнено изолированное протезирование АК через верхнюю J-образную министернотомию за период с 2018 по июль 2023 гг. Критериями включения пациентов в исследование были: возраст ≥65 лет; подтверждённый тяжелый стеноз аортального отверстия (согласно критериям «2021 AHA/ ACC Guideline for the management of patients with valvular heart disease»); предполагаемая продолжительность жизни >1 года. Критериями исключения из исследования были: предшествующая операция на сердце и грудной клетке; деформация грудной клетки; изолированная недостаточность АК; поражение других клапанов сердца, требующее хирургической коррекции; поражение коронарных артерий, требующее прямой реваскуляризации миокарда; инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия в предыдущие 3 месяца; фракция выброса левого желудочка <30%; текущая системная инфекция; онкопатология, или иные заболевания, ограничивающие прогнозируемую выживаемость до 12 месяцев.

Среди непосредственных результатов оценивались: продолжительность искусственного кровообращения (ИК) и время пережатия аорты, продолжительность операции, объём интра- и после операционной кровопотери, продолжительность ИВЛ, длительность пребывания в реанимационном отделении. Ранние конечные точки исследования: длительность госпитализации, осложнения, 30-дневная госпитальная летальность.

Пациенты были разделены на две группы исходя из того в каком межреберье был выполнен доступ при верхней J-образной министернотомии. В первую группу были включены 26 (74,3%) пациентов, которым доступ был осуществлен в области 3-го межреберья, а во вторую группу включены 9 (25,7%) пациентов с J-образной министернотомией в области 4-го межреберья. У всех пациентов для имплантации использовались биологические протезы (Braile Biomedica, Carpentier Edwards Perimount, SJM BioCor).

В таблице 1 представлена демографическая и антропометрическая характеристика пациентов в группах в зависимости от локализации доступа. В результате сравнительного анализа было выявлено, что пациенты, которым доступ осуществлялся в области 3-го межреберья имели статистически значимо меньшую площадь поверхности тела (p<0,001), статистически значимых различий в отношении пола (p = 0,121), возраста (p = 0,404) и индекса массы тела (p = 0,482) выявлено не было.

Статистически значимых отличий в отношении частоты и тяжести сопутствующей патологии между

Табл. 1. Демографическая и антропометрическая характеристика пациентов в группах

|

Характеристика |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье n = 26 |

4-е межреберье n = 9 |

||

|

Пол |

0,121 |

||

|

женский |

15 (57,7%) |

8 (88,9%) |

|

|

мужской |

11 (42,3%) |

1 (11,1%) |

|

|

Возраст (лет) |

71 (±5) |

72,7 (±5) |

0,404 |

|

ИМТ (кг/м 2 ) |

29,2 (±5,2) |

28,1 (±3,1) |

0,482 |

|

Площадь ПТ (м 2 ) |

2 (±0,2) |

1,7 (±0,1) |

<0,001 |

Сокращения : ИМТ — индекс массы тела; площадь ПТ — площадь поверхности тела.

Ниязов С.С., Ковалев А.И., Камбаров С.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСРЕДСТВОМ J-ОБРАЗНОЙ МИНИСТЕРНОТОМИИ В 3-М И 4-М МЕЖРЕБЕРЬЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Табл. 2. Сопутствующие заболевания и анамнестическая характеристика пациентов в группах

|

Характеристика |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье |

4-е межреберье |

||

|

Сахарный диабет |

5 (19,2%) |

3 (33,3%) |

0,396 |

|

Артериальная гипертензия |

22 (84,6%) |

9 (100%) |

0,553 |

|

ИБС |

5 (19,2%) |

1 (11,1%) |

>0,999 |

|

ЧКВ в анамнезе |

2 (7,7%) |

1 (11,1%) |

>0,999 |

|

Фибрилляция предсердий |

6 (23,1%) |

2 (22,2%) |

>0,999 |

|

ХСН |

26 (100%) |

9 (100%) |

– |

|

Стадия ХСН |

0,635 |

||

|

2а |

22 (84,6%) |

7 (77,8%) |

|

|

2б |

4 (15,4%) |

2 (22,2%) |

|

|

ФК ХСН по NYHA |

>0,999 |

||

|

2 |

10 (38,5%) |

3 (33,3%) |

|

|

3 |

15 (57,7%) |

6 (66,7%) |

|

|

4 |

1 (3,8%) |

0 (0%) |

|

|

ХОБЛ |

4 (15,4%) |

2 (22,2%) |

0,635 |

|

Онкология в анамнезе |

1 (3,8%) |

0 (0%) |

>0,999 |

|

СКФ |

0,681 |

||

|

нормальная СКФ |

13 (50%) |

4 (44,4%) |

|

|

умеренное снижение |

6 (23,1%) |

1 (11,1%) |

|

|

тяжелое снижение |

7 (26,9%) |

4 (44,4%) |

|

Сокращения : ИБС — ишемическая болезнь сердца; ЧКВ — чрескожные коронарные вмешательства; ХСН — хроническая сердечная недостаточность; ФК ХСН по NYHA — классификация выраженности хронической сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации; ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких;

СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

группами пациентов в зависимости от локализации доступа выявлено не было.

Всем пациентам в плане предоперационного обследования выполнялась рентгенография органов грудной клетки, ЭхоКГ с допплерометрией и цветным допплеровским картированием, коронарография. Ниже представлены результаты ЭхоКГ, по данным которой статистически значимых различий между группой пациентов выявлено не было (Табл. 3).

Для выбора доступа производился физикальный осмотр пациента на наличие аномалий развития и деформации грудной клетки, отсутствие следов ранее перенесенных операций и травм, для определения анатомических ориентиров при планировании места доступа. По данным рентгенографии органов грудной клетки, которая рутинно выполняется всем кардиохирургическим пациентам, производилась первичная оценка топографии восходящего отдела аорты м правого предсердия и наличие аномалий или костных деформаций. При отсутствии противопоказаний у пациента к выполнению верхней J-образной министернотомии, выполнялась КТ-ангиография органов грудной клетки. Для оценки топографии восходящего отдела аорты и ушка правого предсердия относительно 3-го и 4-го межреберья, выполняли 3х-мерное моделирование.

На основании данных анамнеза и лабораторноинструментальных исследований производилась оценки

Табл. 3. Результаты ЭхоКГ исследования в группах

|

Параметры |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье |

4-е межреберье |

||

|

Фракция выброса (%) |

59,5 (±6,3) |

52,8 (±11,8) |

0,137 |

|

Градиент (мм рт. ст.) |

|||

|

средний |

52 (±12,3) |

54 (±12,2) |

0,674 |

|

максимальный |

82 (76,5 ‒ 96,8) |

95 (80 ‒ 108) |

0,365 |

|

Амплитуда раскрытия (мм) |

3 (3 ‒ 4) |

3 (3 ‒ 4) |

0,43 |

|

Диаметр корня аорты (мм) |

33 (29 ‒ 36) |

30 (29 ‒ 33) |

0,334 |

|

Диаметр восходящей аорты (мм) |

34,5 (32 ‒ 37,8) |

34 (31 ‒ 38) |

0,97 |

|

ЗСЛЖ (мм) |

14 (12,3 ‒ 14) |

15 (13 ‒ 15) |

0,244 |

|

МЖП (мм) |

15 (14 ‒ 16,8) |

15 (13 ‒ 17) |

0,674 |

|

КДО (мл) |

92 (79 ‒ 101) |

94 (88 ‒ 100) |

0,597 |

|

КСО (мл) |

32 (30 ‒ 40,3) |

33 (28 ‒ 37) |

0,895 |

|

Объем ЛП (мл) |

72,5 (60,3 ‒ 89,8) |

74 (64 ‒ 78) |

0,734 |

|

Размер ЛП (см) |

4,1 (3,9 ‒ 4,3) |

4,1 (3,9 ‒ 4,2) |

0,879 |

|

СДЛА (мм рт. ст.) |

30,5 (28,3 ‒ 34,8) |

32 (29 ‒ 40) |

0,52 |

Сокращения : ЗСЛЖ — задняя стенка левого желудочка; МЖП — межжелудочковая перегородка; КДО — конечный диастолический объем; КСО — конечный систолический объем; Объем ЛП — объем левого предсердия; Размер ЛП — размер левого предсердия; СДЛА—систоли-ческое давление в легочной артерии.

риска кардиохирургического вмешательства по шкале EuroScore II [7]. Статистически значимых различий между группами выявлено не было (p = 0,168); Риск по шкале EuroScore II в группе J-образной министернотомии в 3-м межреберье составил 1,54% (1,01‒2,03), а в группе пациентов с доступом в 4-м межреберье 1,95 (1,4‒2,06).

Техника выполнения оперативного вмешательства

Все пациенты укладывались на операционный стол горизонтально на спине. Протокол анестезиологического пособия и гемодинамический мониторинг у всех пациентов был идентичен и соответствовал таковому при традиционном изолированном протезировании АК через полную срединную стернотомию. У пациентов перед обработкой операционного поля на кожу в области разреза, в выбранном межреберье, наносилась несмываемая метка. Выполнялся вертикальный кожный разрез до 8 см отступив на 2 см от яремной вырезки и на 1 см дистальнее выбранного межреберья (Рис. 1). Верхняя J-образная министернотомия выполнялась от яремной вырезки и до выбранного межреберья, по заранее размеченной электрокоагулятором траектории. У 26 пациентов J-образная министернотомия выполнялась в 3-м межреберье, а у 9 пациентов в 4-м. Министернотомия выполнялась от яремной вырезки, как обычным стернотомом с плавным разворотом пилы в сторону выбранного межреберья, так и маятниковым стернотомом (сначала выполнялся продольный разрез до выбранного межреберья, а затем поперечный разрез от межреберья к средине грудины).

В большинстве случаев, при изолированном протезировании АК независимо от доступа, нами используется центральная схема канюляции (восходящий отдел аорты

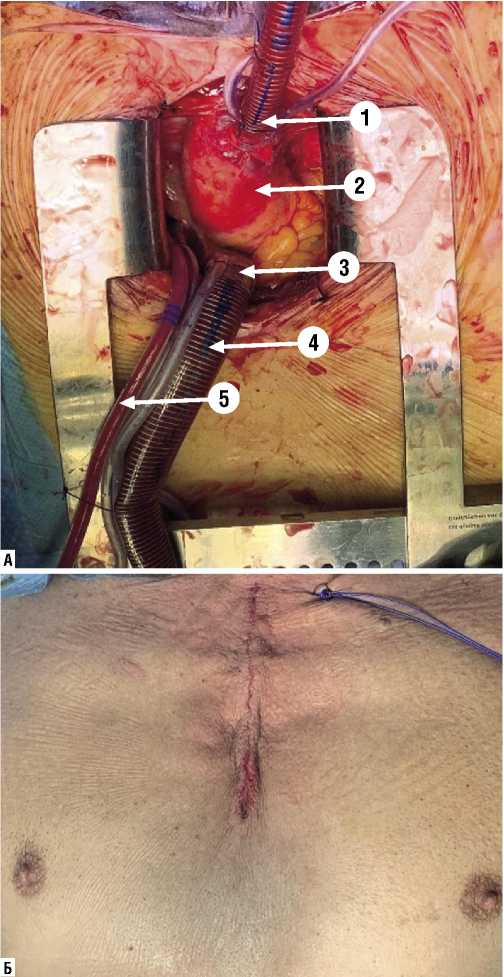

Рис. 1. А — верхняя J-образная министернотомия в 3-м межреберье: Центральная канюляция (1) восходящего отдела аорты (2) и ушка правого предсердия (3) двухуровневой плоской канюлей (4) с постановкой дренажа левого желудочка (5) через правую верхнюю легочную вену.

Б — Послеоперационный шов после J-образной министернотомии в 4-м межреберье.

— правое предсердие) для ИК (Рис. 1 А). И только у 4 пациентов из группы J-образной министернотомии в 3-м межреберье осуществлялась периферическая канюляция. Для этого через разрез в 3–4 см в паховой области осуществлялась мобилизация и канюляция обшей бедренной артерии и вены по Сельдингеру под контролем чреспищеводной ЭхоКГ (при необходимости использовался активный венозный дренаж). Для пережатия аорты во всех случаях использовался стандартный аортальный зажим непосредственно через рану. Для кардиоплегии использовался раствор на основе крови. Кардиоплегический раствор вводился антеградно в корень аорты или непосредственно в устье коронарных артерий при наличии недостаточности АК. После иссечения створок АК и декальцинации, для протезирования АК, независимо от доступа, у всех пациентов использовались биологические протезы как шовной (Braile Biomedica, Carpentier Edwards Perimount, SJM BioCor) так и бесшовной фиксации (Perceval S). После имплантации протеза производилась тщательная ревизия и проверка кооптации створок протеза. Двурядным швом ушивался аортотомный разрез. До снятия зажима с аорты к правому желудочку и перикарду подшивались электроды для временной электрокардиостимуляции. Для профилактики воздушной эмболии на протяжении всего основного этапа операции в рану подавался углекислый газ со скоростью 4–5 л/мин. Также, снятие зажима с аорты производилось после перевода пациента в положение Тренделенбурга с активным дренированием корня аорты. При необходимости дефибрилляция сердца во избежание травм, выполнялась с помощью ложек, предназначенных для детей. Чреспищеводная ЭхоКГ использовалась рутинно во всех наблюдениях для мониторинга наличия воздуха в сердце, а также для оценки правильного положения и функции протеза. Дренирование переднего средостения при министернотомии осуществляли через яремную вырезку или правую плевральную полость, либо до снятия зажима с аорты в области мечевидного отростка. Грудина стягивалась одиночными проволочными швами (использовались 4–5 швов в зависимости от межреберья). Подкожная жировая клетчатка ушивалась непрерывным двурядным швом и на кожу накладывался внутрикожный косметический шов (Рис. 1 Б).

Результаты

В таблице 4 приведены интраоперационные данные двух групп пациентов. Статистически значимых отличий между группами в зависимости от локализации доступа при проведении министернотомии в отношении времени ИК (p = 0,326), времени пережатия аорты (p = 0,473), продолжительности операции (p = 0,417), и объема интраоперационной кровопотери (p = 0,319) выявлено не было. Однако, отмечена тенденция к менее частой потребности в трансфузии эритроцитарной взвеси при локализации доступа в 3-м межреберье (p = 0,51). Уровень гемоглобина в крови перед началом оперативного вмешательство статистически значимо был ниже во второй группе, но находился в пределах нормы.

При сравнительном анализе послеоперационного периода, министернотомия в 4-м межреберье было статистически значимо ассоциировано с меньшей длительностью проведения ИВЛ по сравнению с 3-м межреберьем (p = 0,007, табл. 5). Статистически значимых различий в объеме кровопотери по страховочным дренажам, частоте трансфузий компонентов крови и времени пребывания в отделении реанимации между группами пациентов выявлено не было.

Ниязов С.С., Ковалев А.И., Камбаров С.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПОСРЕДСТВОМ J-ОБРАЗНОЙ МИНИСТЕРНОТОМИИ В 3-М И 4-М МЕЖРЕБЕРЬЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Табл. 4. Характеристика оперативного вмешательства

|

Характеристика |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье |

4-е межреберье |

||

|

Время ИК (мин.) |

92 (69,3 ‒ 109,5) |

82 (78 ‒ 93) |

0,326 |

|

Время пережатия аорты (мин.) |

61,5 (45,8 ‒ 71) |

52 (47 ‒ 60) |

0,473 |

|

Продолжительность операции (мин.) |

200 (175,5 ‒ 240,8) |

185 (175 ‒ 204) |

0,417 |

|

Гемоглобин перед операцией (г/л) |

133,3 (±13,8) |

119,9 (±9,3) |

0,004 |

|

Интраоперационная кровопотеря (мл) |

600 (400 ‒ 800) |

550 (500 ‒ 100) |

0,223 |

|

Интраоперационная трансфузия компонентов крови |

11 (42,3%) |

7 (77,8%) |

0,148 |

|

эритроцитарная взвесь |

7 (28%) |

6 (75%) |

0,051 |

|

Свежезамороженная плазма |

11 (42,3%) |

7 (77,8%) |

0,148 |

|

Тромбоцитарная масса |

1 (3,8%) |

1 (11,1%) |

0,454 |

Статистически значимого различия в частоте развития осложнений в послеоперационном периоде связанного с локализацией доступа выявлено не было (Табл. 6). По данным послеоперационной ЭхоКГ статистически значимых различий между группами выявлено не было.

Конверсии J-образной министернотомии в полную срединную стренотомию в наблюдениях не выполнялось. Различий в отношении длительности госпитализации среди пациентов, которым была проведена J-образная министернотомия в 3-м межреберье (7,5 (7–9) койко-дней) и в 4-м межреберье (8 (7‒9) койко-дней) выявлено не было (p = 0,835). Летальный исход в течение 30 дней после операции среди пациентов, которым была проведена J-образная министернотомия в 3-м межреберье наблюдался в 1 (4%) случае, в группе 4-го межреберья летальных исходов не было (p>0,999). В первой группе 30-дневная выживаемость составила 96%, а во второй группе 100% (p>0,999, Рис. 2).

Обсуждение

Протезирование АК через министернотомию в 4-м межреберье было статистически значимо ассоциировано с меньшей длительностью проведения ИВЛ по сравнению с доступом в 3-м межреберье (p = 0,007). Различий в продолжительности ИК, времени пережатия аорты, продолжительности операции, объёме периоперационной кровопотери, длительности пребывания в реанимации и в ранних конечных точках исследования между группами выявлено не было. Отмечена тенденция к большей частоте интраоперационной потребности в трансфузии эритроцитарной взвеси при локализации доступа в 4-м межреберье (p = 0,51), что скорее всего связано со статистически значимым низким уровнем гемоглобина (133,3 (±13,8) и 119,9 (±9,3), соответственно, p = 0,004) перед оперативным вмешательством у данной группы пациентов.

Отсутствуют исследования, где сравнивались бы результаты протезирования АК посредством J-образной министернотомии в 3-м и 4-м межреберье, однако на сегодняшний день накоплен большой опыт отдельного при-

Табл. 5. Характеристика послеоперационного периода пациентов в группах

|

Характеристика |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье |

4-е межреберье |

||

|

Длительность ИВЛ (час.) |

10,5 (6,1 ‒ 20) |

5,5 (5 ‒ 7) |

0,007 |

|

Кровопотеря по страховочным дренажам, (мл) |

100 (100 ‒ 142,5) |

70 (50 ‒ 150) |

0,711 |

|

Трансфузия компонентов крови в отделении реанимации |

6 (23,1%) |

1 (11,1%) |

0,648 |

|

эритроцитарная взвесь |

4 (15,4%) |

1 (11,1%) |

>0,999 |

|

Свежезамороженная плазма |

2 (7,7%) |

1 (11,1%) |

>0,999 |

|

Тромбоцитарная масса |

0 (0%) |

1 (11,1%) |

0,257 |

|

Время в реанимации (час.) |

43 (22 ‒ 70) |

43 (23 ‒ 48) |

0,891 |

Табл. 6. Частота развития послеоперационных осложнений в группах пациентов

|

Вид осложнения |

Министернотомия |

p |

|

|

3-е межреберье |

4-е межреберье |

||

|

НРС |

6/26 (23%) |

3/9 (33,3%) |

0,665 |

|

Кровотечение |

0/26 (0%) |

0/9 (0%) |

– |

|

Рестернотомия |

0/26 (0%) |

0/9 (0%) |

– |

|

ЗПТ |

1/26 (3,8%) |

0/9 (0%) |

>0,999 |

|

ИМ |

1/26 (3,8 %) |

0/9 (0%) |

>0,999 |

|

ОНМК |

1/26 (3,8%) |

0/9 (0%) |

>0,999 |

|

Осложнения, связанные с послеоперационной раной |

0/26 (0%) |

0/9 (0%) |

– |

Сокращения : НРС — нарушение ритма сердца; ЗПТ — заместительная почечная терапия; ОИМ — острый инфаркт миокарда; ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения.

%

§ 60

| 50

| 40

“ 30

о

О 5 10 15 20 25 30 35 40

Время после операции (дней) — 3-е межреберье ^— 4-е межреберье

Рис. 2. Кривые Каплана-Мейера 30-дневной выживаемости пациентов в зависимости от локализации доступа. Время после операции (дней).

менения данных локализаций министернотомии [8; 9]. Так M. Bakr Ali et al. (2023) при протезирования АК посредством J-образной министернотомии в 3-м межреберье у 45 пациентов получили следующие результаты: время пережатия аорты 76,24±8,65 мин., время ИК 100,51±12,33 мин., продолжительность операции 203,16±25,62 мин. Двум пациентам выполнена конверсия в полную срединную стернотомию (в одном случае из-за плохой визуализации,

во втором случае из-за кровотечения). Объем послеоперационной кровопотери составил 349,31±74,83 мл, трансфузия одной дозы эритроцитарной взвеси выполнено в 1 (2,2%) случае, а двух доз в 7 (15,6%) случаях. Время пребывания в отделении реанимации 3,07±0,45 дня и общее пребывание в стационаре — 7,09±0,4 койка-дня. Летальных исходов не было. [10]

А R. Liu et al. (2022) для выполнения J-образной министернотомии у 198 пациентов использовали 4-е межреберье и получили следующие результаты: время пережатия аорты 72,8±29,4 мин., время ИК 89,8±42 мин., продолжительность операции 212,6±103,0 мин. Объем послеоперационной кровопотери составил 142,6±79,8 мл (периоперационная кровопотеря 459,3±306,3 мл) трансфузия 400 мл эритроцитарной взвеси выполнено в 11 (5,6%) случаях. Время пребывание в отделении реанимации 48 (24–72) часа и общее пребывание в стационаре — 7,6±2,7 койка-дня. Летальных исходов не было [11].

Многие авторы в своих исследованиях описывают частое использование периферической канюляции для улучшения экспозиции при J-образной министернотомии в 3-м межреберье, в нашем исследовании также у 4-х пациентов использовалась периферическая канюляция (бедренно-бедренная схема) при доступе через 3-е межреберье. В связи с чем не стоит забывать про возможные осложнения, связанные с выполнением доступа в паховой области, такие как инфекция, гематома и лимфоцеле, которые более часто возникают у пациентов с ожирением [12]. Использование J-образной министернотомии в 4-м межреберье снижает влияние кривой обучаемости на результат операции, а экспозиция при данном доступе позволяет выполнить весь спектр вмешательств на сердце, а также разрешить возможные осложнения [13; 14].

Размер кожного разреза при J-образной министернотомии согласно ряду авторов разниться от 5 до 10 см [8; 15]. И вопрос о выборе межреберья при J-образной министренотомии от которого напрямую зависит и размер кожного разреза до сих пор остается актуальным, учитывая, что одним из преимуществ данного доступа для пациента является косметический эффект. В этом и заключается философия миниинвазивного доступа, когда хирургу необходимо сделать выбор между снижением удобства и ограничении экспозиции операционного поля за счет меньшего размера доступа или улучшение экспозиция рабочего поля и комфорта за счет увеличения размера мини-доступа [13]. При этом данный выбор не должен влиять на безопасность и результат оперативного вмешательства. Исходя из этого, выбор в пользу 3-го межреберья может быть сделан в случае возможности выполнения оперативного вмешательства через кожный разрез 5–6 см и быть выбором у более молодых пациентов.

Заключение

Применение J-образной министернотомии в 3-м и 4-м межреберье при протезировании АК у пациентов пожилого возраста статистически значимо различалось только меньшим временим проведения ИВЛ при доступе через 4-е межреберье. У пожилых пациентов при выполнении верхней J-образной министернотомии предпочтительнее локализация доступа в 4-м межреберье для снижения рисков развития осложнений за счет лучшей экспозиции и маневренности, и для достижения максимального преимущества минидоступа. Выбор в пользу 3-го межреберья для косметического эффекта может быть сделан в случае возможности выполнения оперативного вмешательства через кожный разрез 5–6 см и быть выбором у более молодых пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Сравнительный анализ протезирования аортального клапана посредством J-образной министернотомии в 3-м и 4-м межреберье у пациентов старше 65 лет

- Rao PN, Kumar AS. Aortic valve replacement through right thoracotomy. Tex Heart Inst J. 1993; 20(4): 307-8.

- Van Praet KM, Nersesian G, Kukucka M, et al. Minimally invasive surgical aortic valve replacement via a partial upper ministernotomy. Multimed Man Cardiothorac Surg. 2022; doi: 10.1510/mmcts.2022.093.

- Meyer A, van Kampen A, Kiefer P, et al. Minithoracotomy versus full sternotomy for isolated aortic valve replacement: Propensity matched data from two centers. J Card Surg. 2021; 36(1): 97-104. doi: 10.1111/jocs.15177.

- Ogami T, Yokoyama Y, Takagi H, et al. Minimally invasive versus conventional aortic valve replacement: The network meta-analysis. J Card Surg. 2022; 37(12): 4868-4874. doi: 10.1111/jocs.17126.

- Vukovic PM, Milojevic P, Stojanovic I, et al. The role of ministernotomy in aortic valve surgery-A prospective randomized study. J Card Surg. 2019; 34(6): 435-439. doi: 10.1111/jocs.14053.

- Faraz A, Fundano N, Qureshi AI, et al. Comparison Between Mini-Sternotomy and Full Sternotomy for Aortic Valve Replacement: A 10-Year Retrospective Study. Cureus. 2022; 14(11): e31627. doi: 10.7759/cureus.31627.

- The EuroSCORE Risk Calculator. Royal Papworth Hospital. Available at: https://www.euroscore.org. Accessed September 21, 2023.

- Hancock HC, Maier RH, Kasim A, et al. Mini-sternotomy versus conventional sternotomy for aortic valve replacement: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2021; 11(1): e041398. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041398.

- Kaczmarczyk M, Pacholewicz J, Kaczmarczyk A, et al. Ministernotomy for aortic valve replacement improves early recovery and facilitates proper wound healing — forced propensity score matching design with reference full sternotomy. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2022; 19(1): 1-10. doi: 10.5114/kitp.2022.114548.

- Bakr Ali MK, Abdelaal MM, Elfeky WM, Abdou Ettish AA. Mini-Sternotomy Versus Conventional Sternotomy In Aortic Valve Replacement Surgery; A Comparative Study. J Pak Med Assoc. 2023; 73(4): S56-S60. doi: 10.47391/JPMA.EGY-S4-13.

- Liu R, Song J, Chu J, et al. Comparing mini-sternotomy to full median sternotomy for aortic valve replacement with propensity-matching methods. Front Surg. 2022; 9: 972264. doi: 10.3389/fsurg.2022.972264.

- Semsroth S, Matteucci Gothe R, Raith YR, et al. Comparison of Two Minimally Invasive Techniques and Median Sternotomy in Aortic Valve Replacement. Ann Thorac Surg. 2017; 104(3): 877-883. doi: 10.1016/j.athoracsur.2017.01.095.

- Чарчян Э.Р., Брешенков Д.Г., Белов Ю.В. Миниинвазивный подход в хирургии грудной аорты: опыт одного центра // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. — 2019. — №12(6). — С.522-535. [Charchian ÉR, Breshenkov DG, Belov IuV. Minimally invasive approach in thoracic aortic surgery: a single center experience. Kardiologiya i Serdechno-Sosudistaya Khirurgiya. 2019; 12(6): 522-535. (In Russ.)] doi: 10.17116/kardio201912061522.

- Чернов И.И., Макеев С.А., Козьмин Д.Ю. Тарасов Д.Г. Коррекция многоклапанных пороков сердца из мини-доступа // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал им. акад. Б.В. Петровского. — 2018. — №1. — С.21-26. [Chernov II, Makeev SA, Kozmin DYu, Tarasov DG. Correction of multivalvular heart diseases from mini-access. Clinical and experiment. chir. zhurn. by Acad. B.V. Petrovsky. 2018; 1: 21-26. (In Russ.)] doi: 10.24411/2308-1198-2018-00003.

- Hlavicka J, Janda D, Budera P, et al. Partial upper sternotomy for aortic valve replacement provides similar mid-term outcomes as the full sternot