Сравнительный анализ расчетной и экспериментальной производительности солнечных батарей орбитального космического аппарата на примере служебного модуля российского сегмента МКС

Автор: Ахмедов Муслим Ринатович, Бидеев Алексей Геннадьевич, Макарова Елена Юрьевна, Сазонов Василий Викторович, Хамиц Игорь Игоревич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (22), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен сравнительный анализ расчетной и экспериментальной производительности солнечных батарей служебного модуля Российского сегмента Международной космической станции (МКС). Расчет выполнен с использованием специального программного обеспечения, учитывающего эффект частичного затенения солнечных батарей конструктивными элементами МКС. Алгоритм программного обеспечения предусматривает определение светотеневой картины на солнечных батареях методом трассировки лучей с последующим вычислением электрического тока из уравнений баланса напряжения. В качестве исходных данных использованы трехмерная компьютерная модель МКС, параметры орбиты, ориентации станции и подвижных элементов; вольтамперные характеристики фотоэлектрических преобразователей и блокирующих диодов. Проведен сравнительный анализ расчетных графиков показаний телеметрических датчиков. Анализ выполнен для моментального и интегрального тока солнечных батарей. В результате выделены следующие факторы, влияющие на точность расчета: упрощение расчетной геометрической модели, засветка солнечных батарей отраженным от Земли светом, невозможность точного учета ориентации затеняющих элементов МКС (солнечных батарей и радиаторов Американского сегмента) из-за влияния текущей потребности МКС в электроэнергии. Выполнена оценка погрешности расчета, даны рекомендации по применению программного обеспечения, показаны пути совершенствования методики расчета.

Расчет солнечных батарей космических аппаратов, трехмерная модель мкс, вольтамперные характеристики фотоэлектрических преобразователей, телеметрическая информация российского сегмента мкс

Короткий адрес: https://sciup.org/143168431

IDR: 143168431 | УДК: 629.78.064.56.01

Текст научной статьи Сравнительный анализ расчетной и экспериментальной производительности солнечных батарей орбитального космического аппарата на примере служебного модуля российского сегмента МКС

Развитие Международной космической станции (МКС) и расширение спектра проводимых на ней экспериментов делают актуальной проблему энергообеспечения МКС [1, 2]. Для решения планируется оснастить Российский сегмент (РС) станции научно-энергетическим модулем (НЭМ), разработчиком которого является РКК «Энергия» [3]. При проектировании модуля возникла необходимость учесть снижение производительности солнечных батарей (СБ) НЭМ, вызванное затенением СБ конструкционными элементами станции [3, 4].

Сложность геометрии МКС и меняющееся направление освещения делают указанную задачу не решаемой аналитически. Точный расчет предполагает рассмотрение достаточно детальной трехмерной геометрической модели космического аппарата (КА), учет раскладки и соединения фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) на панелях СБ, определение условий работы каждого ФЭП для последовательных моментов времени и решение уравнений баланса токов и напряжений. Решение такой задачи не обходится без упрощений, и все существующие методики отличаются их видом и степенью. Методы, предложенные в работе [5], основаны на геометрических упрощениях модели КА. Программно-математическое обеспечение, разработанное для летной эксплуатации РС МКС [6], использует модель станции, сформированную из многих геометрических примитивов, и это позволяет с большей точностью определить форму тени на панелях СБ. Однако электрическая мощность СБ полагается пропорциональной площади их освещенной части, что не соответствует действительности [7]. Расхождение устраняется с помощью поправочных коэффициентов, определяемых путем сравнения результатов расчета с телеметрическими данными.

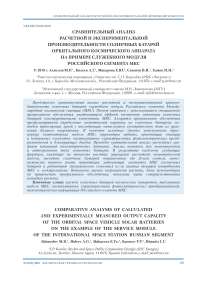

Специалистами РКК «Энергия» — авторами статьи предложена методика расчета, учитывающая не только геометрическую модель КА, но и электрические процессы в СБ. На основе указанной методики на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ разработаны алгоритм расчета и специальное программное обеспечение (ПО) [8]. В данной статье представлены результаты анализа корректности работы ПО. Анализ выполнен путем сравнения результатов расчета с экспериментальными данными, в качестве которых использована телеметрическая информация (ТМИ) о состоянии СБ служебного модуля (СМ) РС МКС (рис. 1).

Краткое описание программного обеспечения

Программное изделие «Специальное ПО для расчета затенения солнечных батарей космических аппаратов» (далее ПО) предназначено для расчета производительности СБ орбитальных КА с учетом затенения батарей планетой и конструктивными элементами орбитального комплекса. Оно представляет собой совокупность исполняемых программ и файлов с данными для использования на персональных компьютерах с операционной системой Microsoft Windows .

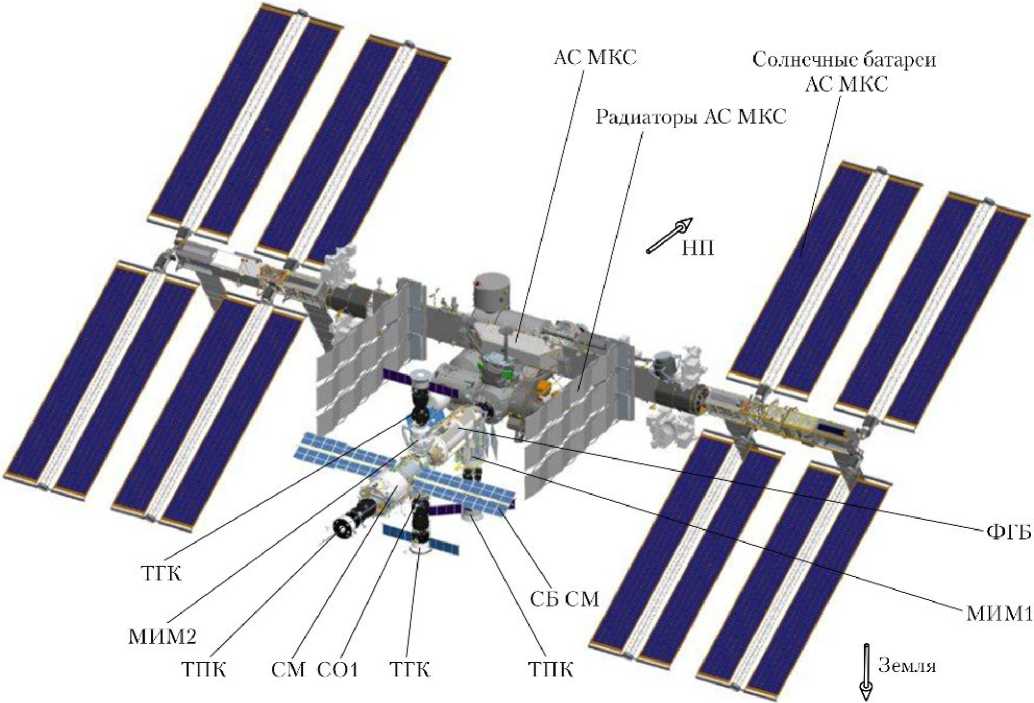

Исходными данными для ПО являются геометрическая модель КА, геометрическая модель СБ, схема группирования ФЭП в генераторы тока, вольтамперные характеристики (ВАХ) ФЭП и блокирующих диодов, параметры орбиты КА, а также ориентация КА и его подвижных частей. Согласно заложенному алгоритму программа вычисляет траекторию и положение КА относительно Солнца и Земли, определяет форму теней на поверхности СБ методом трассировки лучей, вычисляет токи в генераторах СБ и, в итоге, находит электрическую мощность на выходе СБ. Токи вычисляются путем решения урав- нений, которые учитывают ВАХ ФЭП и блокирующих диодов, а также схему электрического соединения и раскладку ФЭП на панелях батарей. Результатом расчета являются таблицы и графики моментальной и средневитковой мощностей, а также коэффициенты затенения (освещенности). Пример расчетного графика коэффициента освещенности СБ КА для одного орбитального витка показан на рис. 2.

Рис. 1. Международная космическая станция в текущей конфигурации: СМ — служебный модуль «Звезда»; СБ СМ — солнечные батареи служебного модуля; СО1 — стыковочный отсек «Пирс»; МИМ1 — малый исследовательский модуль № 1 «Рассвет»; МИМ2 — малый исследовательский модуль № 2 «Поиск»; ТПК — транспортный пилотируемый корабль «Союз МС»; ТГК — транспортный грузовой корабль «Прогресс МС»; ФГБ — функционально-грузовой блок «Заря» (относится к АС МКС); АС МКС — Американский сегмент МКС; НП — направление полета (НП и направление на Землю указаны для случая стабилизации МКС в орбитальной системе координат)

Рис. 2. Пример зависимости коэффициента освещенности СБ КА от времени в течение орбитального витка:

■ — СБ1; ■ — СБ2; ■ — суммарно

Методика верификации

Для определения корректности расчетов с применением ПО выполнен сравнительный анализ расчетных и экспериментальных графиков электрического тока СБ в течение орбитального витка. Анализ проведен для ряда значений угла склонения Солнца в расч . В данной статье представлены результаты для Р расч = 0, 30, 60 ° . С указанной целью выбраны даты второй половины 2017 г., когда орбита МКС имела угол в = в расч, и по ТМИ на указанные даты построены графики, именуемые

далее экспериментальными. Для получения расчетных графиков подготовлена геометрическая модель МКС, СМ и его СБ, соответствующая углам β расч.

Экспериментальные данные

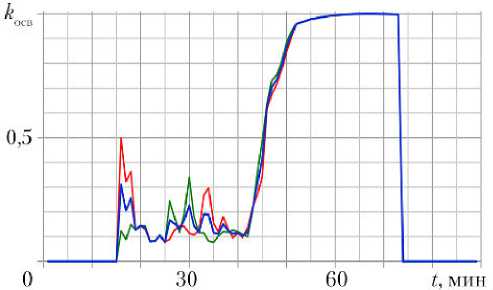

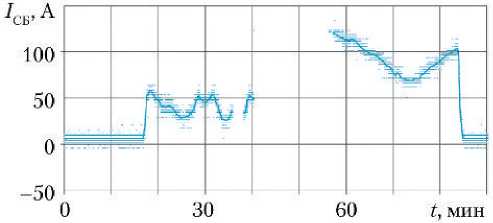

В качестве экспериментальных данных использована ТМИ служебного модуля РС МКС: мгновенный ток СБ и его интеграл, а также показания температурных датчиков, установленных на консолях СБ. Информация дискретна и представляет собой серию чисел-отсчетов с указанием времени измерения. Значения отсчетов тоже дискретные в связи с аналого-цифровым преобразованием сигнала датчиков. На рис. 3 показан характерный график, построенный непосредственно по телеметрическим данным.

Рис. 3. Характерный вид графиков тока СБ, построенных непосредственно по телеметрической информации (ТМИ)

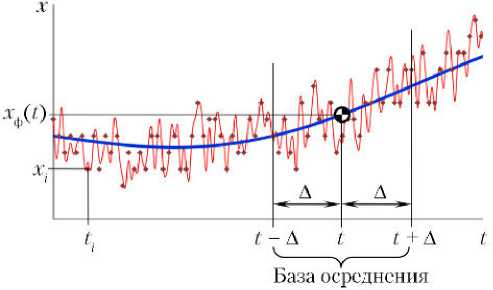

Как видно из рис. 3, в показаниях датчика тока СБ присутствует «шумовая» составляющая и пульсации, которые можно объяснить электрическими наводками в кабелях, несовершенством измерительной системы, дискретным принципом измерений, наличием в электрической цепи переменной составляющей тока, образованием статического заряда на поверхности солнечных батарей и разрядами через окружающую атмосферу. Чтобы проследить закономерности, связанные со сравнительно медленно меняющейся светотеневой картиной на панелях солнечных батарей, необходимо отфильтровать сигналы от помех, для чего был применен следующий цифровой фильтр [9]. Отфильтрованное значение параметра в момент времени t определяется как среднее арифметическое отсчетов, зарегистрированных в интервале времени (t – Δ)…(t + Δ) (базе осреднения):

х ф ( Т ) = N Xi ’

N t - ∆ < ti < t + ∆ где xi — i-й отсчет (значение параметра, зарегистрированное в момент ti ); N — количество отсчетов в интервале времени (t – Δ)…(t + Δ); Δ — полуширина базы осреднения.

Действие цифрового фильтра иллюстрирует рис. 4. Измеряемая величина x непрерывна, однако показания датчика снимаются лишь в следующие друг за другом моменты времени ti в виде отсчетов xi , округленных при аналогоцифровом преобразовании. Из-за флуктуаций измеряемой величины отсчеты сильно различаются даже на сравнительно небольшом интервале времени, чередуясь случайным образом и, возможно, проявляя тенденцию к росту или снижению. Если положить, что существует среднее, сравнительно медленно меняющееся значение, около которого параметр наиболее вероятно обнаружить в момент времени t , то для его нахождения необходимо проанализировать распределение отсчетов по уровням незадолго до этого и немного позже. Среднее арифметическое выбранных отсчетов стремится по вероятности к искомому значению, что и отражается в приведенной выше формуле.

Ширина базы осреднения 2 Δ равна максимальному периоду отфильтровываемых колебаний. В данном исследовании представляют интерес изменения тока солнечных батарей, период которых не короче десятков секунд, поэтому база осреднения была принята равной 10 с.

Рис. 4. Иллюстрация действия цифрового фильтра: ■ — действительные значения параметра x(t); ♦ — зарегистрированные значения (отсчеты) x i ; ■ — значения параметра после фильтрации xф(t)

Дополнительно отсеиваются сравнительно редкие, но значительные по величине пульсации параметра. Отсчет отбраковывается, если отстоит от среднего, например, более, чем на три среднеквадратичных отклонения выборки. После этого среднее значение параметра определяется повторно и используется для дальнейшего анализа.

Пример графика телеметрического параметра, построенного после цифровой фильтрации, показан на рис. 5.

Рис. 5. Показания телеметрического датчика: непосредственные ( ... ) и после применения цифрового фильтра ( ■ )

В показаниях датчиков тока, как правило, присутствует практически постоянная составляющая, из-за которой, например, сигнал датчика тока СБ не равен нулю во время полета МКС в тени Земли, когда фототок заведомо отсутствует (рис. 4). Это свидетельствует о необходимости тарировки параметров — увеличения или уменьшения их значений на соответствующую постоянную величину.

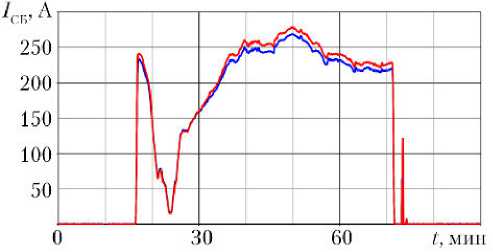

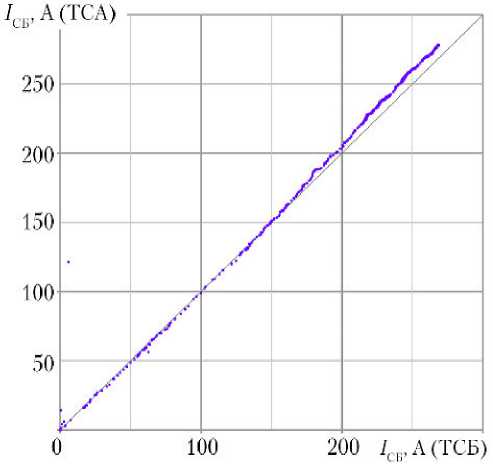

Каждый телеметрический параметр обычно регистрируется несколькими резервирующими друг друга датчиками, сравнение показаний которых позволяет оценить погрешность измерения. Например, электрический ток СБ измеряется двумя датчиками, параметры которых имеют обозначения ТСА и ТСБ, их отфильтрованные и тарированные значения изменяются практически синхронно, но один показывает стабильно более высокое значение (рис. 6).

Рис. 6. Показания резервирующих друг друга датчиков:

■ — ТСА; ■ — ТСБ

Связь между параметрами ТСА и ТСБ не линейна: до величины ~150 А их значения почти совпадают, а при более высоких расходятся (рис. 7). Сравнительный график выглядит идентично на других витках: повторяются как общая тенденция, так и мелкие изгибы кривой. Общее расхождение свидетельствует о том, что датчики имеют индивидуальные особенности или эксплуатируются в непохожих, но стабильных условиях, из-за чего возникают глобальные искажения шкалы измерений. Мелкие изгибы кривой связаны, вероятнее всего, с ошибкой округления при аналого-цифровом преобразовании. Точки графика, расположенные далеко от общего массива, от витка к витку не повторяются и демонстрируют наличие пульсаций, не устраненных цифровой фильтрацией или регистрируемых лишь одним из датчиков.

Рис. 7. Сравнение показаний резервирующих друг друга датчиков тока СБ (ТСА и ТСБ)

Установить точно, показания какого из двух датчиков тока СБ ближе к истинному, без специального измерительного оборудования не представляется возможным. До этого можно говорить лишь о том, что реальное значение измеряемой величины с большой вероятностью находится в интервале, перекрывающем измеренные значения.

Телеметрическая информация, как правило, не полна: из-за ограничений сети наземных приемно-регистрирующих станций в некоторые интервалы времени ТМИ не была получена (см. рис. 3). В проведенном исследовании проблема решена за счет того, что интересующие параметры в значительной степени определяются углом склонения Солнца в, который мало меняется от витка к витку. Благодаря этому графики на соседних витках должны быть близки, и по их совокупности можно воссоздать полную картину изменения параметров.

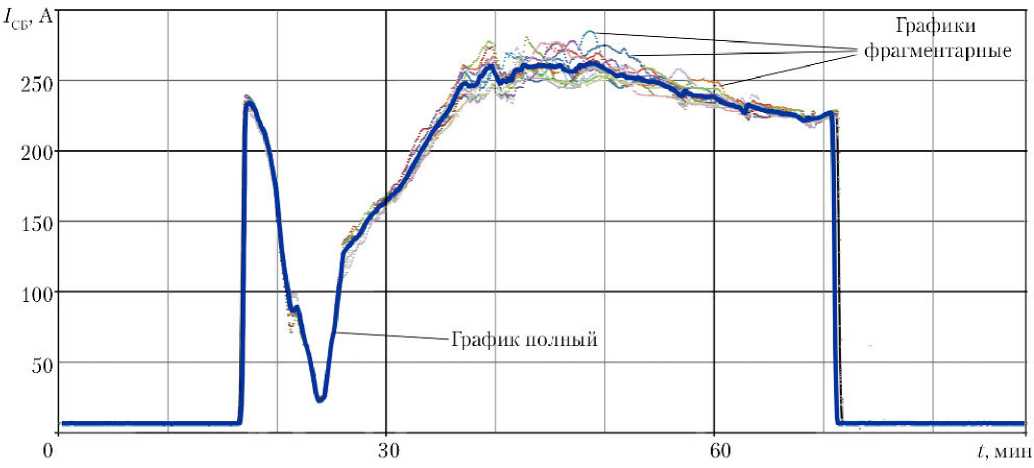

С указанной целью для каждого расчетного угла в расч было выбрано несколько витков (в количестве N = 10…16) с углом Солнца в . , близким к расчетному: | в i — в расч I ^ 1,0 ° . Среднее значение в ср = (1/ N ) Е в i отличается от в расч не более, чем на 0,5 ° . Для каждого витка были построены графики параметров, именуемые далее частными или фрагментарными, а затем их поточечным сложением и осреднением построены полные графики (рис. 8).

Рис. 8. Полный и фрагментарные графики телеметрического параметра

На рис. 8 видно, что фрагментарные графики располагаются около полного, отклоняясь от него случайным образом. Отклонения ограничены по амплитуде и меняются сравнительно медленно. Объяснить такое можно четырьмя причинами:

-

• от витка к витку, пусть незначительно, но меняется угол в , из-за чего меняется ракурс освещения МКС, а следовательно, и форма тени на батареях СМ;

-

• ракурс освещения МКС меняется вследствие неидеальной стабилизации МКС в заданной ориентации;

-

• неполная идентичность положения подвижных элементов конструкции МКС;

-

• имеется засветка СБ от подстилающей поверхности Земли.

Флуктуации, обусловленные первыми тремя факторами, должны обнаруживаться, в первую очередь, в моменты частичного затенения батарей, т. е. там, где график имеет значительные «провалы». В периоды максимальной или близкой к максимальной мощности, когда батареи полностью освещены, они проявляться не должны. В примере, показанном на рис. 8, флуктуации более всего обусловлены засветкой СБ подстилающей поверхностью планеты. Это фактор, существенно повышающий производительность СБ СМ, так как указанные батареи вырабатывают электричество, в т. ч., при освещении обратной стороны. Таким образом, мощность СБ СМ заметно зависит от светоотражающей способности (альбедо) подстилающей поверхности, т. е. от характера ландшафта и, особенно, от наличия облаков. Орбита МКС не является геосинхронной и на каждом витке пролегает над новой местностью, поэтому альбедо и, соответственно, прибавка тока ведут себя как случайные величины. Очевидно, что прибавка тока, вызванная засветкой, должна быть ограничена и достигать своего максимума ближе к середине освещенного участка орбиты, а по мере удаления от него — убывать, сходя к минимуму в точках выхода или захода МКС в тень Земли. Всему описанному соответствуют графики на рис. 8.

Наличие прибавки тока СБ СМ, обусловленной отражением света Землей, подтверждается специальными исследованиями [10, 11].

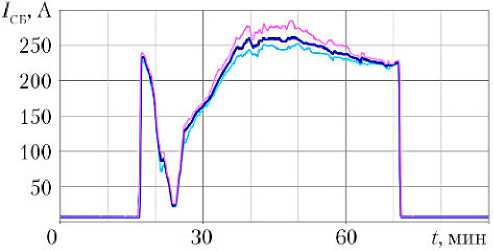

По совокупностям экспериментальных графиков для витков с близкими углами β были найдены как средние значения параметров, так и границы вероятных значений (рис. 9).

Рис. 9. Графики среднего 1р ( ■ ), максимального I max ( ) и минимального I mi n( ■ ) значений тока солнечных батарей

Если основной причиной флуктуаций является засветка СБ от подстилающей поверхности планеты, то графики I min и I max имеют следующий смысл: когда траектория КА пролегает преимущественно над безоблачными местами с темным ландшафтом или акваторией, реальный график тока СБ должен быть близок к I min. Напротив, если вдоль трассы, в основном, плотные облака, график тока должен приближаться к I max.

Расчетная модель

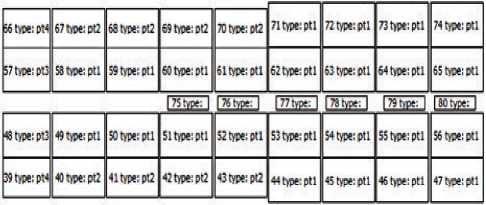

Разработанная расчетная модель включает в себя геометрическую модель МКС (в т. ч. СМ), геометрическую модель СБ СМ, ВАХ ФЭП и блокирующих диодов, схему группирования ФЭП СБ СМ в генераторы тока, параметры орбиты МКС, параметры ориентации МКС и ее подвижных элементов (радиаторов и СБ АС МКС). Геометрическая модель МКС представляет собой совокупность более тысячи геометрических фигур-примитивов — цилиндров, конусов, параллелограммов и многогранников, которыми с практически целесообразным упрощением представлены элементы МКС.

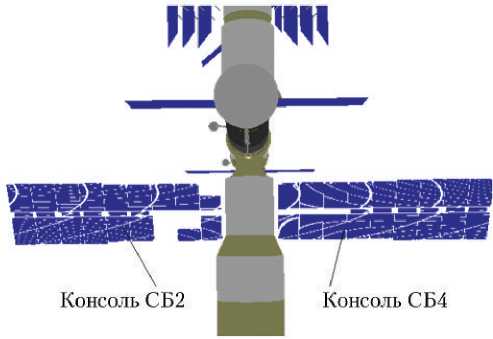

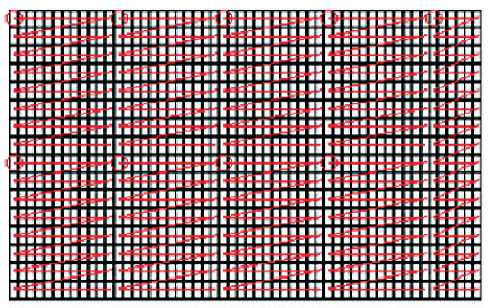

Солнечные батареи СМ РС МКС задаются в виде совокупности консолей, панелей и ФЭП с указанием взаимного расположения (рис. 10). Также указывается, каким образом ФЭП группируются в генераторы тока. Использованная в анализе модель отражает текущее состояние СБ СМ, в частности то, что одна створка консоли СБ2 раскрыта частично, одна повреждена, а три полностью отказали [12].

а)

б)

в)

Рис. 10. Геометрическая модель СБ служебного модуля РС МКС: a — модель СБ в составе геометрической модели служебного модуля; б — одна из панелей СБ с указанием раскладки ФЭП и их группирования в генераторы тока; в — модель консоли СБ

Список литературы Сравнительный анализ расчетной и экспериментальной производительности солнечных батарей орбитального космического аппарата на примере служебного модуля российского сегмента МКС

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование Российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы//Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18.

- Микрин Е.А. Перспективы развития отечественной космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва)//Космическая техника и технологии. 2017. № 1(16). С. 5-11.

- Бидеев А.Г., Семин А.Ю., Кузнецов А.В., Ахмедов М.Р. Проектирование системы энергоснабжения научно-энергетического модуля для Российского сегмента Международной космической станции//Космическая техника и технологии. 2015. № 2(9). С. 64-74.

- Ахмедов М.Р. Оптимизация проектных параметров систем энергоснабжения орбитальных станций на примере СЭС НЭМ//Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники. V Козловские чтения». Самара, 2017. Т. 1. С. 544-545.

- Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Пер. с англ. М.: Энергоатомиздат, 1983. 360 с.

- Стажков В.М., Брюханов Н.А., Беляев М.Ю., Рулев Д.Н., Мельник И.В. Использование математического моделирования при оценке энергобаланса на Российском сегменте МКС/Сб. статей под ред. Н.А. Брюханова, М.Ю. Беляева//Ракетно-космическая техника. Труды. Сер. XII. Королёв: РКК «Энергия», 2008. Вып. 1. С. 65-74.

- Ахмедов М.Р. Методика вероятностного расчета мощности солнечных батарей космического аппарата при частичном освещении//Известия РАН. Энергетика. 2018. № 5.

- Сазонов В.В. Алгоритм определения освещенности солнечных батарей Российского сегмента Международной космической станции//Известия МГТУ МАМИ. 2014. Т. 3. № 2(20). С. 63-68.

- Хемминг Р.В. Цифровые фильтры/Под ред. А.М. Трахтмана. М.: Советское радио, 1980. 224 с.

- Рулев Д.Н., Спирин А.И., Черемисин М.В., Сармин Э.Э. Анализ учета уходящего от Земли излучения при моделировании энергобаланса Российского сегмента МКС//Труды L Научных чтений К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Калуга, 2015. С. 219-228.

- Рулев Д.Н., Черемисин М.В., Сармин Э.Э., Рулев Н.Д. Отработка методов учета уходящего от Земли излучения при моделировании прихода электроэнергии на Российском сегменте МКС в эксперименте «Альбедо»//Труды LI Научных чтений К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Калуга, 2016. С. 132-138.

- Зернов А.С., Николаев В.Д. Опыт эксплуатации солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции//Космическая техника и технологии. 2016. № 1(12). С. 29-38.