Сравнительный анализ распространения возбудителя цестодоза во внутренних органах овец в Апшеронском и Хызинском районах

Автор: Агаева Айсель Нухбала, Алекберлы Гульнара Яшар

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 12 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

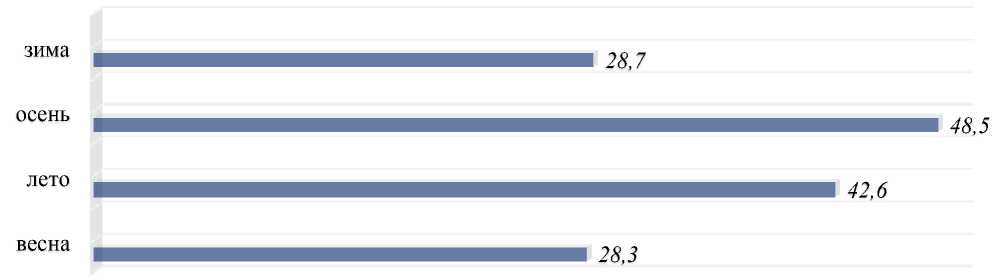

В ходе исследований из печени и легких овец, содержащихся в Апшеронском районе, были собраны пузыри Echinococcus granulosus и Cysticercus ovis . У 302 из 771 исследованной овцы эхинококковые пузыри обнаружены во всех легких и печени. Среди участков исследования эхинококкоз был обнаружен в селах Тудар (47,9%), Джейранбатан (47,6%), Альтыагач (46,5%), Фатмаи (45,8%), Кизилгазма (41,9%). Эхинококковые пузыри собирали из легких и печени и анализировали их распределение в органах. Интенсивность инвазии в печени составила 1-18, а в легких - 1-15 пузырей. Высокая степень инвазии отмечена в низкогорной (45,1%) и предгорной (42,5%) зонах и несколько меньше в равнинной зоне (32,7%). Зараженность овец возрастает весной с 28,3% до 42,6% летом и до 48,5% осенью, а зимой эти показатели снова снижаются до 28,7%. Высокая зараженность C. ovis была зарегистрирована в Альтыагаче 34,9%, Кизилгазме 33,9% и Тударе 33,3%. В селах Мехдиабад, Сулутепе и Фатмайи заражение не выявлено. Заражение C. ovis относительно низко в равнинной зоне и ЭИ 8,8%, ИИ 1-8 экз.; в районах, относящихся к предгорной зоне немного выше и ЭИ составляет 11,7%, ИИ составляет 1-8 экз.; а в низкогорной зоне выше и ЭИ составляет 34,0%, ИИ 1-19 экз. В результате исследований был сделан вывод, что интенсивность инвазии обоими гельминтами в Хызинском районе выше, чем на Апшеронском полуострове. Также, по высотным поясам региона, высокая интенсивность зафиксирована в низкогорной зоне.

Возбудители болезней, цестодозы, эхинококк, цепень, гельминты

Короткий адрес: https://sciup.org/14126017

IDR: 14126017 | УДК: 619 | DOI: 10.33619/2414-2948/85/31

Текст научной статьи Сравнительный анализ распространения возбудителя цестодоза во внутренних органах овец в Апшеронском и Хызинском районах

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

UDC 619

Гельминты попадают в организм основных и промежуточных хозяев различными биосенотическими путями и паразитируют в различных органах и тканях, создавая значительные проблемы для их нормального развития, репродуктивной способности, размножения и продуктивности.

После провозглашение независимости в Азербайджанской Республике в связи с переходом к рыночной экономике изменились как социальные, так и экономические условия, были упразднены колхозы и совхозы, а на их месте было создано множество маленьких крестьяно-фермерских хозяйств, основанных на частной собственности. Помимо ряда достоинств, эти фермерские хозяйство имеют и ряд недостатков. Так вот, в отличие от колхозов и совхозов, большинство этих хозяйств не имеют квалифицированных специалистов (зоотехников, ветеринаров и т. д.) в целях удешевления производства.

В таком случае своевременные лечебно-профилактические мероприятия против вредителей, болезней, особенно гельминтов проводятся недостаточно. В последние годы в крупных городах и населенных пунктах работают точки продажи мяса. Во многих случаях забой животных и реализация мяса осуществляются в условиях, не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям. Все эти факторы привели к распространению и росту различных возбудителей гельминтозов на территориях, где расположены частные и фермерские хозяйства. В этих недавно созданных хозяйствах такие вопросы, как гельминтофауна жвачных животных, выявление вновь образовавшихся очагов болезней, проведение эффективных мероприятий по борьбе с ними и т.д., до последнего времени, за некоторыми незначительными исключениями, были недостаточно изучены. Таким образом, можно сказать, что изучение биоэкологических особенностей гельминтофауны и основных гельминтов овец является актуальным на фоне современных экологических условий Апшерона, региона с высокой плотностью населения, где развито овцеводство. А в условиях, когда развивается животноводство и уделяется внимание закупке качественных, экологически чистых продуктов питания, в этом есть особая потребность [6, с. 228-230; 8, с. 231-234].

Материалы и методика

В течение 2015-2020 гг. в разное время были посещены исследовательские участки и собраны пробы для изучения основных возбудителей гельминтозов овец в Апшеронском районе. С этой целью в 19 селах и городах области (Зира, Говсан, Маштага, Мехдиабад, Гобу, Сулутепе, З. Тагиев, Фатмаи, Новханы, Мамедли, Хырдалан, Джейранбатан, Мушвигабад, Гюздак на Апшеронской равнине; Ени Яшма, Шорабад, Алтыагач в Хызинском районе, Гызылгазма, Тюдар) в частных и фермерских овцеводческих хозяйствах и бойнях, с согласия предпринимателей были проведены исследования.

Обследовано: 79 — в Зире, 55 — в Говсане, 84 — в Новханах, 36 — в Гобу, 20 — в Мушвигабаде, 42 — в Маштаге, 48 — в Фатмаи, 29 — в Мамедли, 21 — в Джейранбатане, 33 — в Сулутепе, 24 — в Гюздаке, 20 — в Мехдиабаде и 69 — в поселке Зейналабдин Тагиев, 17 — в Хырдалане, 12 — в Шорабаде Хызинского района, 29 — в Ени Яшме, 62 — в Кызылгазме, 48 — в Тударе, 43 — в Алтыагаче.

Всего методом сплошного гельминтологического вскрытия К. И. Скрябина на гельминтозы обследовано 771 овец.

Первоначально материалы обрабатывались на скотобойных пунктах, а дальнейшие исследования проводились в лаборатории отдела паразитологии НИИ Ветеринарии Министерство Сельского Хозяйства.

Из собранного гельминтологического материала фиксировали цестод в 70% растворе этилового спирта, визуально осматривали внутренние органы, делали снимки гельминтов и их личиночных стадий, обнаруженных в пораженных органах, и другие записи. В качестве осветлителя при определении видового состава обнаруженных гельминтов использовали глицерин или молочную кислоту.

Собранный гельминтологический материал проанализирован с фаунистической точки зрения, распределение возбудителей гельминтозов проанализировано по характеру ландшафта и сезонам года [5, c. 428; 9, с. 126-129].

Результаты и их обсуждение

Echinococcus granulosus

Род: Echinococcus Rudolphi, 1801

Вид: Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) Rudolphi, 1801

Основной хозяин — собакообразные, домашняя кошка; промежуточный хозяин-домашние и дикие копытные животные, верблюды, хищники, грызуны, зайцевые, человек.

Место локализации: у окончательного хозяина в тонком кишечнике; у промежуточного хозяина в печени, в легких, в сердце и других органах.

Место распространения: очень широко распространено [10, c. 39].

У овец E. granulosus обнаружен во всех пунктах, где проводились исследования на Апшеронском полуострове и прилегающем к нему Хызинском районе (Таблица 1).

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ECHINOCOCCUS GRANULOSUS В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ ПО МЕСТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОРГАНАМ

|

Участки исследования |

о Q к* 6 |

tel |

Интенсивность инвазии (количество пузырей) |

|||

|

si Ф |

3 Ф |

|||||

|

Зира |

79 |

28 |

35,4 |

3-8 |

2-4 |

|

|

Говсаны |

55 |

12 |

21,8 |

5-13 |

4-7 |

|

|

Маштага |

42 |

15 |

35,7 |

3-7 |

1-3 |

|

|

Мамедли |

29 |

10 |

34,5 |

2-11 |

3-8 |

|

|

Фатмаи |

48 |

22 |

45,8 |

3-9 |

1-4 |

|

|

Новханы |

84 |

34 |

40,5 |

4-14 |

3-10 |

|

|

Мехтиабад |

20 |

8 |

40,0 |

2-6 |

2-5 |

|

|

Хырдалан |

17 |

6 |

35,3 |

4-13 |

2-8 |

|

|

Джейранбатан |

21 |

10 |

47,6 |

5-12 |

6-9 |

|

|

° S ° ч о м a |

-о О |

$ - $ |

Интенсивность инвазии (количество пузырей) |

||

|

Участки исследования |

У <50 Ч©4 tel |

3 si Ф |

3 Ф |

||

|

З. Тагиев |

69 |

28 |

40,5 |

4-8 |

4-5 |

|

Ени Яшма |

29 |

6 |

20,6 |

1-4 |

- |

|

Гобу |

36 |

23 |

36,8 |

2-7 |

1-4 |

|

Сулутепе |

33 |

13 |

39,4 |

3-6 |

2-5 |

|

Гюздек |

24 |

9 |

37,5 |

6-10 |

4-8 |

|

Шорабад |

12 |

4 |

33,3 |

5-8 |

3-7 |

|

Мушфигабад |

20 |

5 |

25,0 |

2-5 |

1-3 |

|

Алтыагач |

43 |

20 |

46,5 |

6-14 |

5-13 |

|

Гызылгазма |

62 |

26 |

41,9 |

4-16 |

4-10 |

|

Тудар |

48 |

23 |

47,9 |

5-18 |

5-15 |

|

ИТОГО |

771 |

302 |

39,2 |

1-18 |

1-15 |

Как видно из Таблицы 1, среди исследуемых участков относительна высокая инвазия была зарегистрирована в Тюдар (47,9%), Джейранбатан (47,6%), Алтыагач (46,5%), Фатмаи (45,8%), Гызылгазма (41,9%) и др. селах и несколько меньший процент заражения в Ени-Яшме (20,6%), Говсане (21,8%), Мушвигабаде (25,0%) и т.д.

Высокая интенсивность инвазии на территории Хызинского района наблюдалась в селах Тюдар (5-18 пузырей), Гызылгазма (4-16 пузырей), Алтыагач (5-14 пузырей) и относительно меньшая в Ени-Яшме (1-4 пузырей), Мушвигабад (1-5 пузырей), Маштага (1-7 пузырей) и так далее.

Анализ распространения возбудителя эхинококкоза в хозяйствах показывает, что инвазия распространяется по-разному. Распространение этого инвазионного возбудителя зависит от степени заражения его окончательных хозяев, бродячих и пастушьих собак (овчарок) на фермах и пастбищах.

Эхинококковые пузыри собирали из легких и печени и анализировали их распределение в органах (Рисунок 1). Установлено, что интенсивность инвазии в печени составляла 1-18, в легких — 1-15 пузырей . Эхинококковые пузыри были выявлены и собраны во всех легких и печени у 302 из 771 исследованной овцы (за исключением 6 исследованных легких в Ени Яшме) (Таблица 1).

Рисунок 1. Пузыри E.granulosus в печени (larvae)

Было изучено распространение E.granulosus по высотным поясам региона (Таблица 2).

Таблица 2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ E.GRANULOSUS У ОВЕЦ ПО ВЫСОТНЫМ ПОЯСАМ (по методу — полное гельминтологическое вскрытие)

|

Экологические зоны |

Было исследовано (число голов) |

Заражено (число голов) |

Екстенсивность заражения, (%) |

Интенсивность заражения (количество пузырей) |

|

Равнинная зона |

303 |

95 |

32,7 |

1-13 |

|

Предгорная зона |

315 |

134 |

42,5 |

1-14 |

|

Низкогорная зона |

153 |

69 |

45,1 |

4-18 |

|

ИТОГО |

771 |

302 |

39,2 |

1-18 |

Как видно из Таблицы 2 в низкогорных и предгорных зонах установлено высокая экстенсивность инвазии, соответственно 45,1% и 42,5%, а в равнинной зоне немного меньше 32,7%. Количество пузырей, обнаруженных в легких и печени овец, было высоким в низкогорной (4-18 пузыря) и предгорной (1-14 пузыря) зонах и несколько меньшей (1-13 пузыря) в равнинной зоне. [2, c. 43-45].

Следует отметить, что такая неравномерность распространения эхинококкоза зависит от ветеринарно-санитарного состояния хозяйств и поголовья овец, содержащихся в хозяйствах. Так, поголовье овец в хозяйствах, расположенных в равнинной зоне, обычно составляет 10-100 голов, а в предгорной и низкогорной зонах это колеблется в пределах более 100, а иногда и 1000 и более голов. По количеству животных различается и количество пастушьих собак в хозяйствах и количество бродячих собак в близлежащих районах. Кроме того, в отличие от равнинной зоны, в предгорной и низкогорной зонах много диких собакообразных животных. Они периодически заходят на пастбища и овцеводческие фермы. В это время при питании они заражаются паразитом, поедая печень больных эхинококкозом животных, а также распространяют эхинококковые яйца и членики на окружающую территорию, что вызывает заражение травоядных, в том числе овец [7, с.199-201].

На Рисунке 2 дано описание распространение заражение овец эхинококкозом в зависимости от времен года.

Рисунок 2. Заражение овец E.granulosus по временам года

Результаты исследований показывает что, заражение овец весной начиная от 28,3%, повышается летом до 42,6%, осенью до 48,5%. Зимой этот показатель снова снижается до 28,7%.

На наш взгляд, такое изменение заражения обусловлено в основном влиянием двух факторов. Первый из них — возникновение заражении вследствие отгона овец на пастбища в летнее и осеннее время. В это время заражение происходит в результате заглатывания яиц эхинококков, которые выделялись с экскрементами домашних и диких животных. Второй фактор — развитие яиц эхинококка под влиянием благоприятных для развития вида абиотических факторов в летние и осенние месяцы и повышение инвазивности. В зимний период видно, что из-за отсутствия благоприятных условий для развития яиц эхинококка процент зараженности овец снизился с 48,5% в конце осени до 28,7% в конце зимы.

Кроме этих двух факторов косвенное влияние на распространение вида E.gronulosus оказывает человеческий фактор (антропогенный фактор). Это один из факторов, вызывающих высокий уровень заражения в летние месяцы. Таким образом, миграция людей в естественные уголки и расширение туристических сетей являются косвенными эффектами. Особенно в летний сезон люди стекаются на базы отдыха. Большинство туристических баз Азербайджана расположены в горных районах, в том числе большая часть баз отдыха Апшеронского района расположена в селах Алтыагач, Кызылгазма и Тюдар Хызинского района. Как упоминалось выше, в этих селах были зафиксированы высокие показатели заражения. Так, в таких природных уголках созданы различные центры общественного питания и туризма, и эти работы продолжаются до сих пор. В таких районах животных (особенно овец) содержат и регулярно забивают, чтобы удовлетворить спрос отдыхающих на мясо. Часто на природу выбрасывают зараженные эхинококком внутренние органы забитых овец, коз, крупного рогатого скота и других животных. И при поедании этих остатков домашними и дикими хищниками, они заражаются гельминтами. В таких районах зарождается естественный очаг возбудителей инвазий. Такие животные сбрасывают яйца эхинококка на пастбищах. В результате заглатывания яиц овцами вместе с травой происходит заражение. Поэтому такие территории должны находиться под постоянным контролем природоохранных, ветеринарных и других организаций, строго соблюдаться действующие законы.

Таким образом, результаты исследований, проведенных по сезонам года, показывают, что овцы заражаются эхинококком во все сезоны года, с преобладанием лета и осени, и во всех ландшафтно-экологических зонах, с преобладанием низкогорной зоны [3, c. 32].

Вид : Cysticercus ovis (= Taenia ovis (Cobbold, 1869) Ransom, 1913)

Везикулы C. ovis собраны нами из сердце и печени павших и забитых овец (Рисунок 3).

Рисунок 3. Пузырь C.ovis в печени

Заражение была выявлена у 2 из 79 обследованных овец в Зире (ЭИ 2,5%, по 1 пузырю из сердца и печени), у 2 из 55 овец в Говсане (ЭИ 3,6%, из сердечной мышцы — 2-5, из печени — 2-7 пузыря), у 2 из 42 овец в Маштаге (ЭИ 4,8%, 5 пузырей из печени, 2 — из сердца), у 2 из 29 овец в Мамедли (ЭИ 6,9%, 3 пузыря — из сердечной мышцы), в Новханах у 2 из 84 овец (ЭИ 2,4%, по одному пузырю из сердце и из печени ), у 2 из 17 овец в Хырдалане (ЭИ 11,8%, 2 пузыря — из сердца, 4 — из печени), у 4 из 21 овцы в Джейранбатане (ЭИ 19,0%, 6 пузырей — из сердца, 3-8 пузырей — из печени ), у 9 из 69 овец в поселке З. Тагиев (ЭИ 13,0%, 2-3 пузырей — из сердца, 1- 2 пузыря — из печени), в Гобу у 2 из 36 овец (ЭИ 5,5%, 3 пузыря — из печени), в Гюздаке у 4 из 24 овец (ЭИ 16,7%, 2 пузыря — из сердца, 2-3 — из печени), у 4 из 20 овец в Мушвигабаде (ЭИ 20,0%, 2-4 пузырей — из сердца, 4 пузыря — из печени), у 8 из 29 овец в Ени Яшма (ЭИ 27,6%, 4-8 — из сердца, 3 пузыря — из печени), у 4 из 12 овец в Шорабаде (ЭИ 33,3%, 4 пузырей — из сердца, 3-7 — из печени), 15 из 43 овец в Алтыагаче (ЭИ 34,9%, 2-13 пузырей — из печени, 4-17 — из сердца), у 21 из 62 овец в Гызылгазме (ЭИ 33,9%, 3-11 пузырей — из сердца, 2-19 — из печени) ), в Тюдаре у 16 из 48 овец (ЭИ 33,3%, 3-14 пузырей — из сердца, 1-10 — из печени). Заражение C. ovis среди обследованных овец в селах Мехдиабад, Сулутепе и Фатмаи не выявлено (Таблица 2) [1, c. 288-294].

Таблица 2

РАСПРОСТРАНЕНИЕ Cysticercus ovis В АПШЕРОНЕ ПО ИССЛЕДУЕМЫМ РАЙОНАМ И ОРГАНАМ

|

Места исследование |

Обследовано (количество голов) |

Заражено (количество голов) |

Экстенсивность инвазии (%) |

Количество пузырей в печени |

Количество пузырей в сердечней мышце |

|

Зира |

79 |

2 |

2,5 |

1 |

1 |

|

Говсаны |

55 |

2 |

3,6 |

3-7 |

2-5 |

|

Маштага |

42 |

2 |

4,8 |

5 |

2 |

|

Мамедли |

29 |

2 |

6,9 |

- |

3 |

|

Фатмаи |

48 |

- |

- |

- |

- |

|

Новханы |

84 |

2 |

2,4 |

1 |

1 |

|

Мехтиабад |

20 |

- |

- |

- |

- |

|

Хырдалан |

17 |

2 |

11,8 |

4 |

2 |

|

Джейранбатан |

21 |

4 |

19,0 |

3-8 |

6 |

|

З. Тагиев |

69 |

9 |

13,0 |

1-2 |

2-3 |

|

Ени Яшма |

29 |

8 |

27,6 |

3 |

4-8 |

|

Гобу |

36 |

2 |

5,5 |

3 |

- |

|

Сулутепе |

33 |

- |

- |

- |

- |

|

Гюздек |

24 |

4 |

16,7 |

2-3 |

2 |

|

Шорабад |

12 |

4 |

33,3 |

3-7 |

4 |

|

Мушфигабад |

20 |

4 |

20,0 |

4 |

2-4 |

|

Алтыагач |

43 |

15 |

34,9 |

2-13 |

4-17 |

|

Гызылгазма |

62 |

21 |

33,9 |

2-19 |

3-11 |

|

Тудар |

48 |

16 |

33,3 |

1-10 |

3-14 |

|

ИТОГО: |

771 |

99 |

13,0 |

1-19 |

2-17 |

В результате исследований выяснилось, что вид C. ovis неравномерно распространен на исследованных территориях. Также степень заражения различается в зависимости от высотных зон. Так, заражение этим видом является относительно низким и ЭИ составляет 8,8%, а ИИ 1-8 экз. — в равнинной зоне, к которой относятся такие селы как Говсан, Маштага, Мамедли и др.

В местах, относящихся к предгорной зоне несколько выше и ЭИ составляет 11,7%, ИИ составляет 1-8 экз, а в низкогорной зоне этот показатель намного выше и ЭИ составил 34,0%, ИИ 1-19 экз.

На основании наших наблюдений стало известно, что в селах и поселках, относящихся к Апшеронской равнине, овцы в основном содержатся в частных хозяйствах и их поголовье несколько меньше. Домашние собаки (основной хозяин вида C. ovis ) также содержатся в небольшом количестве в таких хозяйствах. Однако по мере подъема в горные районы количество овец в предгорьях и особенно в низкогорном поясе увеличивается. Соответственно, количество собак в хозяйствах также увеличивается, а дегельминтизация таких фермерских собак почти не проводится. В то же время количество диких животных, таких как шакалы, лисы и волки, увеличивается по мере подъема в низкогорные районы. Перечисленные причины приводят к высокому проценту инфицирования на исследуемых территориях.

Проанализировано распространение вида C.ovis на внутренних органах овец. Так, пузыри (цистицерки) этого вида широко распространены как в сердечной мышце, так и в печени и вызывают снижение нормального функционирования органов и массы тела.

Вывод

Таким образом, интенсивность инвазии обоими видами гельминтов в Хызинском районе была выше, чем на Апшеронском полуострове. Также, по высотным зонам региона, высокая интенсивность зафиксирована в низкогорной зоне. Учитывая серьезный экономический ущерб, наносимый гельминтами овцеводческим хозяйствам, целесообразно проводить профилактические мероприятия в овцеводческих хозяйствах, расположенных в Хызинском районе, с целью ограничения и уничтожения их распространения [3, c. 30].

Список литературы Сравнительный анализ распространения возбудителя цестодоза во внутренних органах овец в Апшеронском и Хызинском районах

- Агаева А. Н. Возбудители цестодоза у овец (Cysticercus tenuicollis, Cysticercus ovis, Coenurus cerebralis) // Научные и педагогические вести университета. 2020. №56. С. 288-294.

- Агаева А. Н. Распространение возбудителя эхинококкозa овец (Echinococcus granulosus) на территориях Апшеронского полуострова и Хызынского района Азербайджанской Республики // Аграрная наука. 2020. №1. С. 43-45.

- Агаева А. Н. Изучение биоэкологических особенностей основных возбудителей гельминтоза у овец в Апшероне: автореф. … канд. с.-х. наук. Баку, 2022. 32 с.

- Асадов С. М. Гельминтофауна жвачных животных СССР и ее эколого-географический анализ. Баку: АН Азерб. ССР, 1960. 511 с.

- Мамедов А. Г., Гаджиев Й. Г., Ширинов Н. М. Ветеринарная паразитология. Баку: Aзернешр, 1986.

- Гасанлы Н. А., Фаталиев Г. Х. Распространение вида Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) (Taeniata: Taeniidae) среди овец в равнинных районах Гянджа-Казахского экономического района // Применение инноваций в направлении развития ветеринарии: Материалы международной научно-практической конференции. Баку: Муаллим, 2019. С. 228-230.

- Гасанова А. М. Зависимость зараженности гельминтами мелких рогатых животных Гянджа-Казахского региона от оседлого и кочевого образа жизни // Актуальные проблемы современных естественных и экономических наук. Гянджа, 2019. С. 199-201.

- Ибрагимова Р. Ш. Влияние гельминтов домашних (прирученных) плотоядных животных на биоразнообразие Азербайджана // Применение инноваций в направлении развития ветеринарии: Материалы международной научно-практической конференции. Баку: Муаллим, 2019. С. 231-234.

- Магеррамов С. Г. Вертикальное распространение гельминтозов овец в Нахичеванской Автономной Республике // Сборник научных трудов ветеринарного научно-исследовательского института. Баку, 2016. С. 126-129.

- Асадов С.М. Зональное распространение гельминтов и главнейших гельминтозов сельскохозяйственных животных в Азербайджане и предложения по усилению борьбы с ними. Баку: Элм, 1975. 91 с.