Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости

Автор: Зуев П.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: осуществить сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости типов А2 и A3 на основании опросника Oswestry Disability Index (ODI), стандартизированной системы оценки исходов переломов костей и их последствий (СОИ-1) и модифицированной радиографической оценки сращения переломов (mRUS). Материал и методы. Объектом исследования были 40 больных с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости, в том числе 22 с переломами типа А2 (I группа) и 18 с переломами типа A3 (II группа), средний срок наблюдения которых составил 29,5±19,5 месяца. Результаты. В I группе больных через 12 месяцев среднее значение индекса ODI составило 47±0,9 балла; результат оценки по системе СОИ-1 составил 85±1,8%; степень сращения переломов mRUS соответствовала 13,9±0,6 балла. Во II группе по итогам периода наблюдения среднее значение индекса ODI составило 46,2±0,9 балла; результат оценки по системе СОИ-1 составил 81,8±1,7%; степень сращения переломов mRUS соответствовала 13,7±0,6 балла. Заключение. Функциональное восстановление поврежденной конечности происходит раньше у больных I группы (перелом типа A3), а именно к 6 месяцам после операции, что подтверждается отсутствием статистически значимых различий в результатах оценки по опроснику ODI и системе СОИ-1, зарегистрированных через 12 месяцев, что обусловлено характером перелома, а не степенью его сращения и методикой хирургического вмешательства.

Бедренная кость, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез, несросшийся перелом

Короткий адрес: https://sciup.org/149135362

IDR: 149135362 | УДК: 617-089.844:616-001.514:616.718.45

Текст научной статьи Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости

Интрамедуллярный остеосинтез с поперечным блокированием и рассверливанием костномозгового канала является наиболее распространенной методикой при хирургическом лечении несросшихся переломов средней трети диафиза бедренной кости [8–11], однако даже его применение требует дальнейших исследований в направлении детализации послеоперационных исходов, оцениваемых с помощью различных оценочных шкал и по степени консолидации.

Цель: осуществить сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с не-сросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости типов А2 и А3 на основании опросника Oswestry Disability Index (ODI), стандартизированной системы оценки исходов переломов костей и их последствий (СОИ-1) и модифицированной радиографической оценки сращения переломов (mRUS).

Материал и методы. Объектом исследования стали 40 больных с несросшимися переломами сред- ней трети диафиза бедренной кости, в том числе 18 с переломами типа A2 (I группа: линия излома проходит под углом ≥30° к плоскости, перпендикулярной оси бедра, — косой перелом) и 22 с переломами типа A3 (II группа: линия излома проходит под углом <30° к плоскости, перпендикулярной оси бедра), средний срок наблюдения которых составил 29,5±19,5 месяца. Среди больных было 26 мужчин (66,2%) и 14 женщин (33,8%) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 36,1±15,1 года).

Критерии включения в исследование: 1) наличие случая несросшегося перелома бедренной кости, которым считали отсутствие консолидации костных отломков в течение девяти месяцев после получения травмы при отсутствии положительной динамики на серийных рентгенограммах в течение трех последовательных месяцев [12]; 2) наличие линии перелома в средней трети диафиза, которым считали перелом в участке бедренной кости, расположенном между проксимальным и дистальным метаэпифизами [13], при делении которого на три равные части локализованного в средней трети.

Всем больным, госпитализированным в травматолого-ортопедическое отделение № 1 НИИТОН СГМУ в период с 2009 по 2015 г., выполнен интрамедуллярный ревизионный остеосинтез с помощью стандартного стержня с поперечным блокированием по методике В. А. Соколова [14], результаты которого оценивали через 2, 6 и 12 месяцев после операции на основании опросника Oswestry Disability Index (ODI), стандартизированной системы оценки исходов переломов костей и их последствий (СОИ-1) и модифицированной радиографической оценки сращения переломов (mRUS).

Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили с использованием надстройки к Microsoft Excel — AtteStat 12.0.5 на персональном компьютере SONY в среде Windows 7 с использованием пакета программ Microsoft Office 2016. После построения вариационных рядов определяли нормальность их распределения по критерию Шапиро — Уилка. В работе применен параметрический метод вариационной статистики для малых рядов наблюдений с определением средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (±m), среднеквадратического отклонения (±SD) и вычислением t-критерия Стьюдента. Для выяснения качественных отличий вариационных рядов применены четырехпольные таблицы сопряженности с вычислением критерия χ2 Пирсона. Различия считали статистически значимыми при степени вероятности р<0,05.

Результаты. Проведенный сравнительный анализ результатов хирургического лечения переломов средней трети диафиза бедренной кости показал, что через 6 месяцев у больных I группы среднее значение индекса ODI составило 44,7±0,7; результат оценки по системе СОИ-1 составил 79,7±1,4%; степень сращения переломов mRUS через 6 месяцев 45,2±0,6 балла (таблица).

У больных II группы через 6 месяцев среднее значение индекса ODI составило 45,2±0,6 балла; результат оценки, рассчитанный по системе СОИ-1, 79,3±1,8%; степень сращения переломов, по оценке mRUS, 8,5±0,3 балла (см. таблицу).

Обсуждение. Полученные результаты лечения пациентов с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости после блокируемого интрамедуллярного ревизионного остеосинтеза согласно опроснику ODI и системе оценки исходов СОИ-1 указывают на более быстрое функциональное восстановление поврежденной нижней конечности во II группе больных. Так, через 12 месяцев после блокируемого интрамедуллярного ревизионного остеосинтеза результаты, полученные по опроснику ODI и системе оценки исходов СОИ-1 во II группе, соответствовали данным, зарегистрированным через 6 месяцев после операции (ODI, р3>0,05; СОИ-1, р3>0,05), в то время как в I группе имелась динамика этих показателей в пользу продолжающегося восстановления функции конечности (ODI, р3=0,05; СОИ-1, р3<0,05). Данный факт, как считают А. П. Барабаш, С. П. Шпиняк, Ю. А. Барабаш (2013) [15], не связан со степенью сращения перелома, а является след-

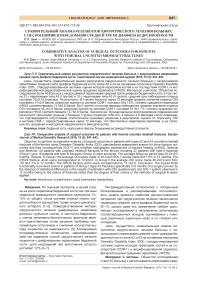

Результаты оценки состояния пациентов с несросшимися переломами типа A2 (I группа) и A3 (II группа) средней трети диафиза бедренной кости после проведенного ревизионного интрамедуллярного остеосинтеза, М±m

|

Сроки наблюдения |

I группа: переломы типа А2 (n=18) |

II группа: переломы типа А3 (n=22) |

||||

|

ODI, баллы |

СОИ-1, % |

mRUS, баллы |

ODI, баллы |

СОИ-1, % |

mRUS, баллы |

|

|

До операции |

38,9±0,5 |

68,1±0,7 |

0 |

39,6±0,6 р4>0,05 |

69,5±1,0 р4>0,05 |

0 |

|

Через 2 месяца после операции |

42,4±0,6 р1<0,001 |

75,0±0,9 р1<0,001 |

4,7±0,21 |

42,7±0,4 р <0,001 р14>0,05 |

73,4±0,6 р <0,01 р14>0,05 |

4,8±0,19 р4>0,05 |

|

Через 6 месяцев после операции |

44,7±0,7 р2<0,05 |

79,7±1,4 р2<0,05 |

8,6±0,37 р2<0,001 |

45,2±0,6 р <0,001 р24>0,05 |

79,3±1,8 р <0,01 р24>0,05 |

8,5±0,32 р <0,001 р24>0,05 |

|

Через 12 месяцев после операции |

47,0±0,9 р3=0,05 |

85,0±1,8 р3<0,05 |

13,9±0,61 р3<0,001 |

46,2±0,9 р >0,05 р3>0,05 |

81,8±1,7 р >0,05 р3>0,05 |

13,7±0,57 р <0,001 р3 >0,05 |

Примечание:р1— статистически значимая разница по отношению к данным до операции; р2— статистически значимая разница по отношению к данным через 2 месяца после операции; р3 — статистически значимая разница по отношению к данным через 6 месяцев после операции; р4— статистически значимая разница между подгруппами в одни и те же сроки наблюдения; ODI — опросник Oswestry Disability Index; СОИ-1 — стандартизированная система оценки исходов переломов костей и их последствий; mRUS — модифицированная радиографическая оценка сращения переломов.

ствием наиболее благоприятной для опороспособно-сти поперечной линии излома.

Кроме того, в обеих группах обращает на себя внимание отсутствие зависимости степени сращения перелома (mRUS) от субъективной оценки (ODI) функциональных возможностей пациента и врача: при отсутствии должных признаков консолидации больные оценивают качество своей жизни как удовлетворительное.

Вместе с тем следует отметить, что статистически значимой разницы между группами больных по изучаемым показателям процесса восстановления функциональной способности травмированной нижней конечности (ODI, р4>0,05; СОИ-1, р4>0,05) со степенью консолидации перелома (mRUS, p4>0,05) через 12 месяцев после ревизионного блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза стержнем с поперечным блокированием нет.

Заключение. Функциональное восстановление поврежденной конечности происходит раньше у больных I группы (перелом типа А3), а именно к 6 месяцам после операции, что подтверждается отсутствием статистически значимых различий в результатах оценки по опроснику Oswestry Disability Index (ODI) и системе СОИ-1, зарегистрированных через 12 месяцев, что обусловлено характером перелома, а не степенью его сращения и методикой хирургического вмешательства.

Список литературы Сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с несросшимися переломами средней трети диафиза бедренной кости

- Тихилов P.M., Воронцова Т.Н., Лучанинов С. С. Динамика основных показателей временной утраты трудоспособности при травмах и болезнях костно-мышечной системы у населения Ленинграда - Санкт-Петербурга (итоги тридцатилетнего мониторинга, проведенного с 1976 по 2008 г.) Травматология и ортопедия России 2009; 3 (53): 70-7.

- Миронов С.П., Маттис Э.Р, Троценко В.В. Стандартизированные исследования в травматологии и ортопедии. М., 2008; 88 с.

- Балаян В.Д.,Тишков Н.В., Барабаш Ю.А., Кауц О. А. Хирургическое лечение псевдоартрозов длинных трубчатых костей с использованием дополнительных очагов костеобразования. Сибир. мед. журнал 2009; 7: 73-6.

- Bagheri F, et al. Clinical outcome of ream versus unream intramedullary nailing for femoral shaft fractures. Iran Red Crescent Med J 2013; 15 (5): 432-5.

- Giannoudis PV, Gudipati S, Harwood P, Kanakaris NK. Long bone non-unions treated with the diamond concept: a case series of 64 patients. Injury 2015; 46 (8): 48-54.

- Bell A, Templeman D, Weinlein JC. Nonunion of the Femur and Tibia: An Update. Orthop Clin North Am 2016; 47 (2): 365-75.

- Li L, et al. Midterm follow-up results on Asian femoral intramedullary nail for the treatment of segmental and comminuted femoral fractures. Zhongguo Gu Shang 2016: 29 (6): 522-5.

- Bek D, et al. Removal of a bent inflatable femoral nail: a case report. Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42 (3): 211-3.

- Marti RK, Kloen P. Concepts and cases in nonunion treatment. АО Education АО Foundation. 1st ed. Davos: АО Publishing, 2011; 960 p.

- Yang KH, Kim JR, Park J. Nonisthmal femoral shaft nonunion as a risk factor for exchange nailing failure. J Trauma Acute Care Surg 2012; 72 (2): E60-4.

- Muller ME, Nazarian S, Koch P. Classification АО des Fractures. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1987

- DOI: 10.1007/978-3-662-06263-0

- Muller ME, Allgower, Schneider R, Willenegger H. Manual of internal fixation. Techniques Recommended by the АО Group. Second Edition, Expanded and Revised. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1979

- DOI: 10.1007/978-3-642-96505-0

- Рубленик И.М., Васюк В.Л., Ковальчук П.Е. 30-летний опыт применения блокирующего интрамедуллярного металлополимерного остеосинтеза в лечении переломов длинных костей у 1200 пациентов. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2011; 4 (80), ч. 1: 161-7.

- Соколов В. А. Множественные и сочетанные травмы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006; 483 с.

- Барабаш А.П., Шпиняк С.П., Барабаш Ю.А. Сравнительная характеристика методов остеосинтеза у пациентов с оскольчатыми переломами диафиза бедренной кости. Травматология и ортопедия России 2013; 2: 116-24.