Сравнительный анализ результатов хирургического лечения метастатических поражений грудного отдела позвоночника (систематический обзор)

Автор: Ивлиев Д.С., Бурцев А.В., Гончаров М.Ю., Люлин С.В., Овсянкин А.В., Атрощенко И.Г.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения пациентов с метастатическими поражениями грудного отдела позвоночника из переднего и заднего доступов по данным литературы. Методика написания обзора. Поиск осуществлен в базах данных PubMed и Scopus. Поисковые словаи словосочетания: “thoracic spine”, “metastatic lesion”, “spinal cord”, “management of thoracic spine metastasis”.Глубина поиска - последние 15 лет. В итоговый анализ включено 13 публикаций.

Метастатические поражения грудного отдела позвоночника, хирургическое лечение, трансторакальная хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/149146924

IDR: 149146924 | УДК: 616.7 | DOI: 10.15275/ssmj2002140

Текст обзорной статьи Сравнительный анализ результатов хирургического лечения метастатических поражений грудного отдела позвоночника (систематический обзор)

EDN: WPAJGO

МКСМ обусловливает снижение продолжительности и качества жизни [2].

Задачами хирургического лечения больных с метастатическими поражениями позвоночника являются увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества, включая функциональное и психическое состояние пациента, коррекцию и предотвращение прогрессирования ортопедических и неврологических нарушений [3]. В последнее время расширяются показания к хирургическому лечению больных с метастазами позвоночника, совершенствуются виды вмешательств, снижается их инвазивность и травматичность. В литературе приводятся описания различных методик хирургического лечения данного заболевания, которые позволяют добиться улучшения клинических показателей [4]. Лечение больных с МКСМ является паллиативным и направлено на поддержание или улучшение качества жизни за счет облегчения боли, сохранения неврологических функций и обеспечения стабильности позвоночника. В настоящее время опубликовано небольшое количество проспективных исследований, посвященных результатам лечения пациентов с МКСМ. В основном в них рассматривают результаты лечения и исследований, касающихся анализа выживаемости, интенсивности боли, неврологических исходов [5, 6], которые часто определяют способность к самостоятельному передвижению и оценивают по шкале Frankel или ASIA. Для оценки качества жизни пациентов также используют опросник SF-36 [6, 7].

Существует несколько различных подходов к хирургическому лечению МКСМ. Следует отметить, что происходит постепенное эволюционирование и совершенствование хирургических техник и подходов, обеспечивающих, безусловно, улучшение результатов лечения. В период становления хирургического лечения МКСМ (1980-е гг.) широко использовали ламинэктомию без передней реконструкции и стабилизации, но в связи с нарушением стабильности передней колонны позвоночника часто наблюдали развитие прогрессирующей кифотической деформации. В дальнейшем, два десятилетия назад, основными способами хирургического лечения являлись корпэктомия (КЭТ) с установкой межтелового имплантата посредством торакотомии, в ряде случаев дополняемая транспедикулярной фиксацией позвоночника [8], КЭТ с установкой межтелового имплантата из заднего транспедикулярного доступа [8] либо задняя декомпрессия спинного мозга в сочетании с транспедикулярной фиксацией без КЭТ [9].

Цель работы — провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения пациентов с метастатическими поражениями грудного отдела позвоночника из переднего и заднего доступов по данным литературы.

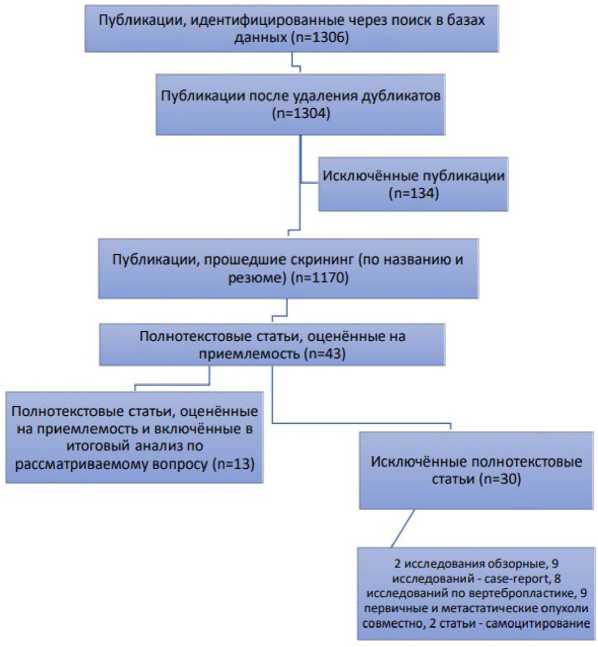

Материал и методы. Доказательные аспекты оценены в рамках систематического обзора. Проведен систематический поиск, отбор и оценка методологического качества оригинальных первичных исследований по хирургическому лечению больных с метастатическими поражениями грудного отдела позвоночника. Этапы отбора информационной базы для публикуемой работы представлены в блок-схеме PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) (рисунок).

Поиск информации на английском языке был проведен с использованием стратегии широкого поиска в электронном и ручном режимах, согласно рекомендациям Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России и руководству Ко-крейновского сообщества [10, 11]. Поиск осуществлен в базах данных PubMed и Scopus. Для поиска в ручном

Этапы отбора информационной базы

режиме была использована методика snowballing, позволяющая найти дополнительные публикации с помощью анализа литературных ссылок в уже отобранных исследованиях и оценки цитирования статей после их публикации. Поисковые слова и словосочетания: «грудной отдел позвоночника» (thoracic spine), «метастазы» (metastatic lesion), «спинной мозг» (spinal cord), «хирургическое лечение спинальных метастазов» (management of thoracic spine metastasis). Поиск проведен без ограничения срока отбора источников.

Критерии включения публикаций в обзор: оригинальные полнотекстовые статьи на русском и английском языках, содержащие основополагающие сведения о рассматриваемой проблеме.

Критерии невключения: систематические обзоры литературы, когортные исследования по изучаемой теме, описания клинических случаев, исследования, опубликованные в виде тезисов, или невозможность получения полного текста статьи, рефераты, исследования, не снабженные статистическим анализом данных.

При анализе публикаций учитывали количество пациентов в исследовании, половозрастной состав, наличие и объем кровопотери, продолжительность хирургического вмешательства, неврологическую динамику по шкале Frankel/ASIA, раннюю (30-дневную) летальность, продолжительность жизни, локализацию первичного очага опухоли (табл. 1).

Таблица 1

|

Параметр |

Автор публикации и ссылка |

Всего, абс. (%) |

|||||||||||

|

C. C. Chang и соавт., 2015 [12] |

Y. J. Chen и соавт., 2007 [13] |

D. C. Cho и соавт., 2009 [14] |

S. Chong и соавт., 2012 [15] |

T. Fang и соавт., 2012 [16] |

M. G. Fehlings и соавт., 2015 [17] |

T. J. Huang и соавт., 2006 [18] |

D. Lau, D. Chou, 2015 [19] |

J. C. Liao и соавт., 2021 [20] |

M. Miscusi и соавт., 2015 [9] |

V. M. Ravin-dra и соавт., 2016 [21] |

X. Zhou и соавт., 2019 [4] |

||

|

Кол-во пациентов |

– |

– |

– |

– |

24 |

– |

17 |

– |

25 |

– |

12 |

– |

78 |

|

Л, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

5 (20,8) |

– |

1 (5,9) |

– |

8 (32,0) |

– |

1 (8,3) |

– |

15 (19,2) |

|

ЖКТ, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

1 (4,2) |

– |

3 (17,6) |

– |

3 (12,0) |

– |

1 (8,3) |

– |

8 (10,2) |

|

М, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (5,9) |

– |

– |

– |

2 (16,6) |

– |

3 (3,8) |

|

Пр, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

3 (12,5) |

– |

1 (5,9) |

– |

1 (4,0) |

– |

1 (8,3) |

– |

6 (7,7) |

|

МЖ, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

6 (25,0) |

– |

3 (17,6) |

– |

2 (8,0) |

– |

2 (16,6) |

– |

13 (16,6) |

|

П, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (5,9) |

– |

2 (8,0) |

– |

2 (16,6) |

– |

5 (6,4) |

|

Пч, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

1 (4,2) |

– |

2 (11,7) |

– |

4 (16,0) |

– |

2 (16,6) |

– |

9 (11,5) |

|

НЭ, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

4 (16,6) |

– |

4 (23,5) |

– |

1 (4,0) |

– |

1 (8,3) |

– |

10 (12,8) |

|

БПО, абс. (%) |

– |

– |

– |

– |

4 (16,6) |

– |

1 (5,9) |

– |

4 (16,0) |

– |

– |

– |

9 (11,5) |

|

Кол-во пациентов, абс. |

29 |

23 |

21 |

105 |

17 |

83 |

– |

28 |

72 |

19 |

– |

113 |

510 |

|

Л, абс. (%) |

15 (51,7) |

16 (69,5) |

4 (19) |

45 (42,8) |

5 (29,4) |

34 (40,9) |

– |

6 (21,4) |

16 (22,2) |

8 (42,1) |

– |

41 (36,6) |

180 (35,2) |

|

ЖКТ, абс. (%) |

3 (10,3) |

– |

4 (19) |

14 (13,3) |

4 (23,5) |

10 (12,1) |

– |

2 (7,1) |

9 (12,5) |

– |

– |

4 (3,5) |

50 (9,8) |

|

М, абс. (%) |

2 (6,9) |

1 (4,3) |

2 (9,5) |

3 (2,8) |

– |

7 (8,4) |

– |

– |

– |

1 (5,3) |

– |

– |

16 (3,1) |

|

Пр, абс. (%) |

1 (3,4) |

1 (4,3) |

4 (19) |

9 (8,6) |

– |

19 (22,9) |

– |

– |

10 (13,3) |

2 (10,5) |

– |

5 (4,4) |

46 (9,0) |

|

МЖ, абс. (%) |

– |

2 (8,7) |

1 (4,7) |

4 (3,8) |

2 (11,7) |

21 (25,3) |

– |

2 (7,1) |

9 (12,5) |

6 (31,5) |

– |

3 (2,7) |

50 (9,8) |

|

П, абс. (%) |

2 (6,9) |

– |

1 (4,7) |

2 (1,9) |

0 |

22 (26,5) |

– |

6 (21,4) |

6 (8,3) |

2 (10,5) |

– |

18 (15,9) |

59 (11,5) |

|

Пч, абс. (%) |

2 (6,9) |

2 (8,7) |

2 (9,5) |

26 (24,7) |

3 (17,6) |

3 (3,6) |

– |

– |

4 (5,5) |

– |

– |

7 (6,2) |

49 (9,6) |

|

НЭ, абс. (%) |

4 (13,8) |

1 (4,3) |

2 (9,5) |

2 (1,9) |

2 (11,7) |

7 (8,4) |

– |

7 (25) |

3 (4,2) |

– |

– |

27 (23,9) |

55 (10,8) |

|

БПО, абс. (%) |

– |

– |

1 (4,7) |

– |

1 (5,9) |

17 (20,4) |

– |

5 (17,9) |

15 (20,8) |

– |

– |

8 (7,1) |

32 (6,2) |

П р и м еч а н и е . Первичные очаги в органах: Л — легкие; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; М — матка; Пр — простата; МЖ — молочная железа; П — почка; Пч — печень; НЭ — нейроэндокринная система; БПО — без первичного очага.

Таблица 2

|

Исследование |

Передняя декомпрессия |

Задняя декомпрессия |

||||||||

|

КП, чел. |

М, % |

СВ, лет |

СК, мл |

СПО, мин |

КП, чел. |

М, % |

СВ, лет |

СК, мл |

СПО, мин |

|

|

C. C. Chang и соавт., 2015 [12] |

– |

– |

– |

– |

– |

29 |

55 |

61,6±11,6 |

1181±657,6 |

276±0,93 |

|

Y. J. Chen и соавт., 2007 [13] |

– |

– |

– |

– |

– |

23 |

56,5 |

57,0 |

1387 |

288 |

|

D. C. Cho и со-авт., 2009 [14] |

– |

– |

– |

– |

– |

21 |

66,7 |

56,6 |

1400 |

186 |

|

S. Chong и со-авт., 2012 [15] |

– |

– |

– |

– |

– |

105 |

69 |

58,3 |

НЗ |

НЗ |

|

T. Fang и со-авт., 2012 [16] |

24 |

37,5 |

56,6 |

1058±263 |

175±38 |

17 |

46 |

51,0 |

1721±293 |

403±55 |

|

M. G. Fehlings и соавт., 2015 [17] |

– |

– |

– |

– |

– |

83 |

58,5 |

59,4 |

НЗ |

272 |

|

T. J. Huang и соавт., 2006 [18] |

17 |

47 |

57,0 |

1,162 |

180 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

D. Lau, D. Chou, 2015 [19] |

– |

– |

– |

– |

– |

28 |

62,3 |

59,5 |

1697,3 |

413,6 |

|

J. C. Liao и со-авт., 2021 [20] |

25 |

52 |

59,4±10,7 |

912,5±834,1 |

213±81,9 |

72 |

54 |

62,3±10,3 |

834,4±627,1 |

199,2±61,8 |

|

D. C. Lu и со-авт., 2010 [8] |

46 |

60,9 |

51 |

1506 |

445 |

34 |

52,9 |

54 |

1857 |

445 |

|

M. Miscusi и соавт., 2015 [9] |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

36,8 |

52 |

900 |

192 |

|

V. M. Ravindra и соавт., 2016 [21] |

12 |

54 |

59 |

613 |

234 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

X. Zhou и со-авт., 2019 [4] |

– |

– |

– |

– |

– |

113 |

56,6 |

57,7 |

1534,5 |

225,2 |

|

Итого |

124 |

50,28 |

56,6 |

606,3 |

249,4 |

544 |

55,8 |

57,2 |

1390,1 |

289,9 |

Примечание. КП — количество пациентов в исследовании; М — процентное соотношение мужчин; СВ — средний возраст, СК — средняя кровопотеря, СПО — средняя продолжительность операции.

Таблица 3

|

Исследование |

Передняя декомпрессия |

Задняя декомпрессия |

||||||||

|

КП, чел. |

Ул, % |

Ух, % |

РЛ |

ПЖ |

КП, чел. |

Ул, % |

Ух, % |

РЛ |

ПЖ |

|

|

C. C. Chang и со-авт., 2015 [12] |

– |

– |

– |

– |

– |

29 |

17 (58,3) |

– |

2 (6,9) |

7,43 |

|

Y. J. Chen и со-авт., 2007 [13] |

– |

– |

– |

– |

– |

23 |

19 (82,6) |

1 (4,3) |

1 (4,3) |

11,3 |

|

D. C. Cho и соавт., 2009 [14] |

– |

– |

– |

– |

– |

21 |

7 (33,3) |

– |

2 (9,5) |

8,9 |

|

S. Chong и соавт., 2012 [15] |

– |

– |

– |

– |

– |

105 |

20 (19,0) |

6 (5,7) |

10,5 (10) |

6,0 |

|

Исследование |

Передняя декомпрессия |

Задняя декомпрессия |

||||||||

|

КП, чел. |

Ул, % |

Ух, % |

РЛ |

ПЖ |

КП, чел. |

Ул, % |

Ух, % |

РЛ |

ПЖ |

|

|

T. Fang и соавт., 2012 [16] |

24 |

22 (91,7) |

– |

– |

16,8 |

17 |

13 (76,5) |

1 (5,9) |

– |

15,3 |

|

M. G. Fehlings и соавт., 2015 [17] |

– |

– |

– |

– |

– |

83 |

19 (22,9) |

9 (10,8) |

7 (9,1) |

7,7 |

|

T. J. Huang и со-авт., 2006 [18] |

17 |

9 (69,2) |

– |

– |

24,8 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

D. Lau, D. Chou, 2015 [19] |

– |

– |

– |

– |

– |

28 |

12 (42,9) |

1 (3,6) |

– |

15,4 |

|

J. C. Liao и соавт., 2021 [20] |

25 |

8 (32,0) |

– |

2 (10,6) |

11,2 |

72 |

20 (28,0) |

3 (4,1) |

9 (12,5) |

15,4 |

|

D. C. Lu и соавт., 2010 [8] |

46 |

22 (47,8) |

– |

2 (4,3) |

13,7 |

34 |

16 (47,1) |

1 (2,9) |

- |

11,4 |

|

M. Miscusi и со-авт., 2015 [9] |

– |

– |

– |

– |

– |

19 |

12 (64,0) |

1 (5,2) |

(5,2) |

8,9 |

|

V. M. Ravindra и соавт., 2016 [21] |

12 |

10 (86,3) |

– |

– |

10,0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

X. Zhou и соавт., 2019 [4] |

– |

– |

– |

– |

– |

113 |

22 (19,4) |

6 (5,3) |

(5,3) |

11 |

|

Итого |

124 |

65,4 |

– |

7,45 |

15,3 |

544 |

44,9 |

5,3 |

5,7 |

10,8 |

Примечание. Ул — количество неврологических улучшений на 1 или более пункт по шкале Frankel/ASIA; Ух — количество неврологических ухудшений на 1 или более пункт по шкале Frankel/ASIA; РЛ — ранняя (30 — дневная) летальность; ПЖ — средняя продолжительность жизни (мес.) после операции.

Таблица 4

|

Исследование |

Передняя декомпрессия |

Задняя декомпрессия |

||||

|

КП, чел. |

ВАШ до операции (ср) |

ВАШ после операции (ср) |

КП, чел. |

ВАШ до операции |

ВАШ после операции |

|

|

D. C. Cho и соавт., 2009 [14] |

– |

– |

– |

21 |

6,82 |

3,6 |

|

S. Chong и соавт., 2012 [15] |

– |

– |

– |

105 |

6,5 |

3,4 |

|

T. Fang и соавт., 2012 [16] |

24 |

8,5 |

2 |

17 |

8 |

2 |

|

V. M. Ravindra и соавт., 2016 [21] |

12 |

7,16 |

1,75 |

– |

– |

– |

|

X. Zhou и соавт., 2019 [4] |

– |

– |

– |

113 |

6,0 |

2,3 |

|

Итого |

36 |

7,83 |

1,87 |

256 |

6,83 |

2,82 |

Сводные показатели осложнений по методикам

Таблица 5

|

Автор |

||||||||||||||

|

Осложнение |

C. C. Chang и соавт., 2015 [12] |

Y. J. Chen и соавт., 2007 [13] |

D. C. Cho и соавт., 2009 [14] |

S. Chong и соавт., 2012 [15] |

T. Fang и соавт., 2012 [16] |

M. G. Fehlings и соавт., 2015 [17] |

T. J. Huang и соавт., 2006 [18] |

D. Lau, D. Chou, 2015 [19] |

J. C. Liao и соавт., 2021 [20] |

D. C. Lu и соавт., 2010 [8] |

M. Miscusi и соавт., 2015 [9] |

V. M. Ravin-dra и соавт., 2016 [21] |

X. Zhou и соавт., 2019 [4] |

Всего (ср%) |

Передняя декомпрессия

|

Кол-во пациентов (абс.) |

– |

– |

– |

– |

24 |

– |

17 |

– |

25 |

46 |

– |

12 |

– |

124 |

|

Ликворея (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Раневая инфекция (%) |

– |

– |

– |

– |

1 (4,1) |

– |

– |

– |

– |

1 (2,1) |

– |

– |

– |

1,24% |

|

ДН (%) |

– |

– |

– |

– |

2 (8,3) |

– |

2 (11,7) |

– |

3 (12) |

2 (4,3) |

– |

– |

– |

7,26% |

|

ЖКК (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (5,9) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,18% |

|

ТЭЛА (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Ревизия (%) |

– |

– |

– |

– |

5 (20,8) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4,16% |

|

Миграция имплантата (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 (5,9) |

– |

– |

1 (2,1) |

– |

– |

– |

1,6% |

Задняя декомпрессия

|

Кол-во пациентов (абс.) |

29 |

23 |

21 |

105 |

17 |

83 |

– |

28 |

72 |

34 |

19 |

– |

113 |

544 |

|

Ликворея (%) |

1 (3,4) |

1 (4,3) |

– |

4 (3,8) |

1 (5,9) |

3 (3,6) |

– |

2 (7,1) |

4 (5,5) |

1 (2,9) |

1 (5,2) |

– |

3 (2,6) |

4,02% |

|

Раневая инфекция (%) |

– |

1 (4,3) |

2 (9,5) |

2 (1,9) |

– |

10 (12,0) |

– |

2 (7,1) |

3 (4,1) |

5 (14,7) |

1 (5,2) |

– |

5 (4,4) |

5,74% |

|

ДН (%) |

1 (3,4) |

1 (4,3) |

– |

1 (0,95) |

– |

4 (4,8) |

– |

– |

– |

3 (8,8) |

– |

– |

1 (0,88) |

2,1% |

|

ЖКК (%) |

2 (6,9) |

– |

– |

– |

– |

5 (6,0) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1,17% |

|

ТЭЛА (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

2 (2,4) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

0,21 % |

|

Автор Осложнение |

C. C. Chang и соавт., 2015 [12] |

Y. J. Chen и соавт., 2007 [13] |

D. C. Cho и соавт., 2009 [14] |

S. Chong и соавт., 2012 [15] |

T. Fang и соавт., 2012 [16] |

M. G. Fehlings и соавт., 2015 [17] |

T. J. Huang и соавт., 2006 [18] |

D. Lau, D. Chou, 2015 [19] |

J. C. Liao и соавт., 2021 [20] |

D. C. Lu и соавт., 2010 [8] |

M. Miscusi и соавт., 2015 [9] |

V. M. Ravin-dra и соавт., 2016 [21] |

X. Zhou и соавт., 2019 [4] |

Всего (ср%) |

|

Ревизия (%) |

1 (3,4) |

2 (8,7) |

4 (19,0) |

4 (3,8) |

– |

6 (7,2) |

– |

– |

3 (4,1) |

1 (2,9) |

1 (5,2) |

– |

9 (7,9) |

5,65% |

|

Миграция имплантата (%) |

– |

– |

– |

– |

– |

3 (3,6) |

– |

1 (3,6) |

– |

1 (2,9) |

– |

– |

5 (4,4) |

1,31% |

Примечание. Л — ликворея; РИ — раневая инфекция; ЖКК — желудочно-кишечное кровотечение; ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии; РВ — ревизионное вмешательство; МИ — миграция имплантата .

Локализация первичного онкологического очага, по данным авторов отобранных публикаций

Анализировали также характер осложнений, причины повторных операций и динамику интенсивности боли по Визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ). В итоговый анализ по рассматриваемому вопросу вошли 13 публикаций.

Как видно из табл. 1, наиболее частыми источниками метастазов были легкие, молочные железы и нейроэндокринная система. В остальном во всех

исследованиях гетерогенность источников первичного очага опухоли была идентична.

Результаты обзора.

Передняя декомпрессия. Оценка авторами результатов лечения МКСМ из переднего доступа проведена во время клинических осмотров и радиографических исследований в послеоперационный период (табл. 2 и 3).

Сводные данные из отобранных источников, включенных в обзор предметного поля

Сводные данные авторов об исходах оперативных вмешательств

Наряду с широким применением КЭТ из переднего доступа [22], новые взгляды и подходы к декомпрессии спинного мозга стали использоваться и в хирургии МКСМ. Необходимость совершенствования торакотомических техник и поиск альтернативных решений обусловлены рядом серьезных осложнений после традиционной торакотомии, таких как межреберная невралгия, различные легочные нарушения и постторакотомический синдром [23]. Опубликованы немногочисленные работы, в которых проведен сравнительный анализ эффективности трансторакальных вмешательств и КЭТ из заднего доступа [16].

Задняя декомпрессия. Изначально дорзальные доступы широко применяли для успешного облегчения боли с помощью вертебро- и кифопластики у пациентов с позвоночными метастазами. Сравнительно недавно декомпрессия спинного мозга путем удаления опухоли из заднего доступа с установкой транспедикулярных винтов была признана оправданной при лечении МКСМ [24–27]. Целью таких вмешательств является достижение результатов, эквивалентных или превосходящих результаты традиционных «вентральных» вмешательств, уменьшение хирургических рисков, неизбежно возникающих при полостных вмешательствах. Тенденция к использованию дорзальных вмешательств обусловлена более низким уровнем торакальных осложнений, отсутствием потребности в послеоперационном наблюдении и уходе за плевральным дренажем, более легким обучением специалистов и, следовательно, сокращением общих затрат на здравоохранение [26, 28–34].

Главной целью данных вмешательств, как уже говорилось ранее, является уменьшение боли, улучшение функциональных возможностей и качества жизни пациентов [35, 36]. Оценка авторами результатов и эффективности лечения проведена во время клинических осмотров и радиографических исследований в послеоперационный период (см. табл. 2 и 3).

Результаты хирургического лечения из переднего доступа представлены в пяти отобранных для анализа исследованиях [8, 16, 18, 20, 21], из заднего — в 11 [4, 8, 9, 12–20], при этом в трех

из приведенных публикаций отражены исходы лечения, как из переднего, так и заднего доступа (разные пациенты) [8, 16, 20].

Исследуемые группы пациентов сопоставимы по количеству и идентичны (однородны) по половозрастному составу (см. табл. 1). При этом средняя кровопотеря при проведении передней декомпрессии составила 606,3 мл, что в 2,29 раза меньше, чем при задней декомпрессии. Среднее время проведения операции при передней декомпрессии составило 249,4 мин, при задней декомпрессии — на 40,5 мин больше, что, на наш взгляд, не является существенной разницей.

Неврологические улучшения при проведении декомпрессии спинного мозга из переднего доступа наблюдаются в 1,45 раза чаще, чем при проведении декомпрессии из заднего доступа (см. табл. 3). Неврологические ухудшения не были отмечены ни в одном исследовании передней декомпрессии, при этом неврологические ухудшения при удалении опухоли из заднего доступа происходят в 5,3% случаев. Однако при операциях их переднего доступа периоперационная (30-дневная) летальность несколько больше и составляет 7,45% против 5,7% наблюдаемой при задней декомпрессии. Средняя продолжительность жизни в группе передней декомпрессии составила 15,3 мес, что на 4,5 мес больше, чем группе задней декомпрессии.

В анализируемых публикациях только пять авторских коллективов из 13 указали динамику изменения интенсивности болевого синдрома в баллах по ВАШ (табл. 4). Интенсивность боли оценивалась авторами перед проведением хирургического лечения и через 3–6 мес после операции.

Как видно из таблицы, при удалении опухоли из переднего доступа интенсивность боли в послеоперационный период снижается в 4,18 раза, а при удалении опухоли из заднего доступа — только в 2,42 раза.

Осложнения. Авторами анализируемых исследований приводятся осложнения, наблюдаемые с различной частотой (табл. 5).

Динамика изменения болевого синдрома по Визуальной аналоговой шкале боли

По результатам исследований в группе передней декомпрессии ликвореи не наблюдалось. При проведении задней декомпрессии ликворея происходила в 4,02% случаев. Раневая инфекция преобладала при проведении дорзальных вмешательств (5,74% против 1,24% у пациентов с передней декомпрессией). Дыхательная недостаточность наблюдалась значительно чаще при проведении торакотомии — в 7,26% случаев, при проведении дорзального вмешательства развитие ДН отмечалось в 2,1% от общего количества операций. Количество случаев ЖКК практически одинаково в обеих группах пациентов, как и количество легочных эмболий. Потребность в ревизионных вмешательствах, обусловленных продолженным ростом опухоли либо формированием раневой гематомы/серомы, практически одинакова в обеих группах: 4,16% при передней декомпрессии и 5,65% — при задней. Миграции имплантатов/не-состоятельность конструкций также наблюдались с одинаковой частотой.

Грудопоясничную КЭТ исторически выполняют из трансторакального, тораколюмбального и забрюшинного доступов. Данные техники хорошо известны и широко применяются на практике [37-39]. С дальнейшим развитием хирургии позвоночника, по данным ряда авторов, хирургам стало комфортнее проводить грудопоясничные КЭТ из заднего доступа [40-42]. D. C. Lu и соавт. в группах КЭТ из переднего доступа и задней транспедикулярной КЭТ наблюдали сходные результаты по продолжительности операции, кровопотере, частоте осложнений и неврологическим исходам [8]. Однако при выполнении передне-заднего доступа отмечено увеличение кровопотери, времени операции и частоты осложнений. Многие авторы сообщали о проведении КЭТ из заднего доступа, но сравнительный анализ передних и задних КЭТ проводился в редких случаях. J. Street и соавт. сообщили о 66 пациентах, которым переднезаднюю КЭТ провели в 24 случаях, задне-латеральную — в 42 случаях по поводу метастатического поражения с общей частотой осложнений 47% [43]. G. C. Wiggins и соавт. сообщили о 47 пациентах, 29 из которых перенесли костотрансверзэктомию (КЭТ из заднего доступа), а 18 — передний или комбинированный доступы, при этом авторы не нашли значительной разницы по частоте осложнений в этих двух группах [44]. Авторы более поздних исследований также сообщали о кровопотере и частоте осложнений у пациентов, перенесших КЭТ из заднего доступа. Так, F. H. Shen и соавт. [45] сообщили о 21 проспективно наблюдаемом пациенте, перенесшем заднюю КЭТ по поводу опухоли. В их исследовании средняя кровопотеря составила 1398 мл и частота осложнений 14,3%.

В данном исследовании при анализе результатов хирургического лечения в группе передней декомпрессии, несмотря на технически более сложное проведение вмешательства, отмечен меньший уровень кровопотери и продолжительности оперативного вмешательства, чем в группе задней декомпрессии. Количество неврологических улучшений преобладает в группе передней декомпрессии. Тридцатидневная (периоперационная) летальность при этом незначительно преобладает в группе передней декомпрессии при меньшей продолжительности жизни пациентов в группе задней декомпрессии. На наш взгляд, бóльшая продолжительность жизни при проведении вентральных вмешательств обусловлена более радикальным удалением опухоли из переднего доступа, поскольку рост метастаза происходит прежде всего непосредственно из тела позвонка, использование переднего доступа позволяет, в свою очередь, удалить его более полноценно. При удалении опухоли из переднего доступа интенсивность боли в послеоперационный период снижается в 4,18 раза, а при удалении опухоли из заднего доступа — только в 2,42 раза. Менее значительная разница интенсивности боли до и после операции при проведении задней декомпрессии сохраняется благодаря применению протяженных металлоконструкций.

В обеих группах имеются указания на РИ, ДН вследствие интраоперационного повреждения легких, ЖКК (не связанное напрямую с хирургическими доступами), ревизионные вмешательства, обусловленные формированием гематом либо рецидивирующим ростом опухоли, и миграцию имплан-татов/несостоятельность имплантированных стабилизирующих систем. В группе задней декомпрессии РИ, ЖКК, ревизионные вмешательства и миграция имплантатов встречались чаще. В группе передней декомпрессии легочные нарушения преобладали над таковыми в группе задней декомпрессии. У пациентов, перенесших торакотомию, не отмечалось развития или усугубления неврологических нарушений и ликвореи, тогда как практически во всех исследованиях, посвященных декомпрессии из заднего доступа, имеются указания на развитие либо нарастание неврологических расстройств и повреждения дурального мешка.

В ряде работ мы встретили анализ результатов лечения с использованием мини-торакотомии и задней блок-резекции. Задняя блок-резекция представляет собой технически сложную процедуру со значительными периоперационными рисками. Вследствие чего большинство исследований ограничено внутриочаговым выскабливанием опухолевого очага либо уменьшением объема опухоли для минимизации патологического процесса [46]. Согласно классификации хирургических стратегий [47], КЭТ является одной из процедур по уменьшению опухоли. Удовлетворительные результаты хирургического удаления опухоли и декомпрессии спинного мозга, безусловно, достигаются с помощью мини-торакотомии и КЭТ, но при этом не гарантируют радикального удаления опухолевого очага, что может являться причиной опухолевой контаминации и рецидивирования. Кроме того, часто технически непросто удалить заднюю стенку тела позвонка, прилежащую к задней продольной связке и дуральному мешку. В то же время задняя блок-резекция позволяет полностью удалить пораженный участок позвоночника с последующей одноэтапной стабилизацией оперированных сегментов. Однако чаще всего метастатическое поражение поражает только тело позвонка, оставляя задние структуры интактными, в связи с чем радикальность и хирургические риски проведения блокрезекции в некоторых случаях ставятся под сомнение.

Заключение. В результате проведенного анализа установлено, что оба подхода являются эффективными при хирургическом лечении МКСМ — проведении декомпрессии спинного мозга и стабилизации позвоночника. Однако при использовании переднего доступа такие показатели, как кровопотеря, продолжительность вмешательства, положительная неврологическая динамика, продолжительность жизни и интенсивность боли лучше у пациентов, которым проведены передние вмешательства. При проведении хирургического лечения из заднего доступа частота развития ДН реже, уровень ранней (30-дневной) летальности ниже по сравнению с группой переднего доступа. При использовании заднего доступа зарегистрирован более высокие уровни послеоперационной ликвореи и РИ, а также усугубление неврологических нарушений. Частота несостоятельности имплантированных конструкций и ревизионных вмешательств по поводу гематом операционной раны и рецидивирующего роста опухоли практически одинаковая.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Сравнительный анализ результатов хирургического лечения метастатических поражений грудного отдела позвоночника (систематический обзор)

- Cole JS, Patchell RA. Metastatic epidural spinal cord compression. Lancet Neurol. 2008; 7 (5): 459–66. DOI: 10.1016 / S1474-4422(08)70089–9

- Mak KS, Lee LK, Mak RH, et al. Incidence and treatment patterns in hospitalizations for malignant spinal cord compression in the United States, 1998–2006. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011; 80 (3): 824–31. DOI: 10.1016 / j.ijrobp.2010.03.022

- Konovalov NA, Nazarenko AG, Asiutin DS, et al. Comprehensive assessment of the outcomes of surgical treatment of patients with metastatic spinal cord injuries. Burdenko’s Journal of Neurosurgery. 2015; 79 (3):34–44. (In Russ.) Коновалов Н. А., Назаренко А. Г., Асютин Д. С. и др. Комплексная оценка исходов хирургического лечения пациентов с метастатическими поражениями позвоночника. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н. Н. Бурденко. 2015; 79 (3): 34–44. DOI: 10.17116 / neiro201579334–44

- Zhou X, Cui H, He Y, et al. Treatment of spinal metastases with epidural cord compression through corpectomy and reconstruction via the traditional open approach versus the miniopen approach: A multicenter retrospective study. J Oncol. 2019; 2019: 7904740. DOI: 10.1155 / 2019 / 7904740

- Tokuhashi Y, Ajiro Y, Umezawa N. Outcome of treatment for spinal metastases using scoring system for preoperative evaluation of prognosis. Spine (Phila Pa 1976). 2009; 34 (1): 69–73. DOI: 10.1097 / BRS.0b013e3181913f19

- Ibrahim A, Crockard A, Antonietti P, et al. Does spinal surgery improve the quality of life for those with extradural (spinal) osseous metastases? An international multicenter prospective observational study of 223 patients. Invited submission from the Joint Section Meeting on Disorders of the Spine and Peripheral Nerves, March 2007. J Neurosurg Spine. 2008; 8 (3): 271–8. DOI: 10.3171 / SPI / 2008 / 8 / 3 / 271

- Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, et al. Direct decompressive surgical resection in the treatment of spinal cord compression caused by metastatic cancer: A randomised trial. Lancet. 2005; 366 (9486): 643–8. DOI: 10.1016 / S0140-6736(05)66954–1

- Lu DC, Lau D, Lee JG, Chou D. The transpedicular approach compared with the anterior approach: an analysis of 80 thoracolumbar corpectomies. J Neurosurg Spine. 2010; 12 (6): 583–91. DOI: 10.3171 / 2010.1.SPINE09292

- Miscusi M, Polli FM, Forcato S, et al. Comparison of minimally invasive surgery with standard open surgery for vertebral thoracic metastases causing acute myelopathy in patients with short- or mid-term life expectancy: surgical technique and early clinical results. J Neurosurg Spine. 2015; 22 (5): 518–25. DOI: 10.3171 / 2014.10. SPINE131201

- Omelyanovsky V, Sukhorukikh A, Lukyantseva TV, et al. Methodological recommendations on the assessment of scientific validity of the information included in clinical recommendations. Moscow, 2019; 53 p. URL: https: //rosmedex.ru / wpcontent / uploads / 2019 / 10 / mr_nauch-obosn-kr. pdf (30 Nov 2023). (In Russ.) Омельяновский В., Сухоруких А., Лукьянцева Т. В. и др. Методические рекомендации по проведению оценки научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации. Москва, 2019; 53 с. URL: https://rosmedex.ru / wpcontent / uploads / 2019 / 10 / mr_nauch-obosn-kr.pdf (дата обращения: 30.11.2023).

- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. (eds). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions version 6.4 Cochrane, 2023. URL: www.training.cochrane.org / handbook (30 Nov 2023).

- Chang CC, Chen YJ, Lo DF, et al. Palliative transpedicular partial corpectomy without anterior vertebral reconstruction in lower thoracic and thoracolumbar junction spinal metastases. J Orthop Surg Res. 2015; 10: 113. DOI: 10.1186 / s13018‑015‑0255‑z

- Chen YJ, Hsu HC, Chen KH, et al. Transpedicular partial corpectomy without anterior vertebral reconstruction in thoracic spinal metastases. Spine (Phila Pa 1976). 2007; 32 (22): E623–6. DOI: 10.1097 / BRS.0b013e3181573eea

- Cho DC, Sung JK. Palliative surgery for metastatic thoracic and lumbar tumors using posterolateral transpedicular approach with posterior instrumentation. Surg Neurol. 2009; 71 (4): 424–33. DOI: 10.1016 / j.surneu.2008.02.049

- Chong S, Shin SH, Yoo H, et al. Single-stage posterior decompression and stabilization for metastasis of the thoracic spine: Prognostic factors for functional outcome and patients’ survival. Spine J. 2012; 12 (12): 1083–92. DOI: 10.1016 / j.spinee.2012.10.015

- Fang T, Dong J, Zhou X, et al. Comparison of mini-open anterior corpectomy and posterior total en bloc spondylectomy for solitary metastases of the thoracolumbar spine. J Neurosurg Spine. 2012; 17 (4): 271–9. DOI: 10.3171 / 2012.7.SPINE111086

- Fehlings MG, Nater A, Tetreault L, et al. Survival and clinical outcomes in surgically treated patients with metastatic epidural spinal cord compression: Results of the Prospective Multicenter AOSpine Study. J Clin Oncol. 2016; 34 (3): 268–76. DOI: 10.1200 / JCO.2015.61.9338

- Huang TJ, Hsu RW, Li YY, Cheng CC. Minimal access spinal surgery (MASS) in treating thoracic spine metastasis. Spine (Phila Pa 1976). 2006; 31 (16): 1860–3. DOI: 10.1097/01.brs.0000225995.56028.46

- Lau D, Chou D. Posterior thoracic corpectomy with cage reconstruction for metastatic spinal tumors: Comparing the mini-open approach to the open approach. J Neurosurg Spine. 2015; 23 (2): 217–27. DOI: 10.3171 / 2014.12.SPINE14543

- Liao JC, Chen WJ, Chen LH. Surgery for metastatic epidural spinal cord compression in thoracic spine, anterior or posterior approach? Biomed J. 2022; 45 (2): 370–6. DOI: 10.1016 / j.bj.2021.03.004

- Ravindra VM, Brock A, Awad AW, et al. The role of the mini-open thoracoscopic-assisted approach in the management of metastatic spine disease at the thoracolumbar junction. Neurosurg Focus. 2016; 41 (2): E16. DOI: 10.3171 / 2016.5.FOCUS16162

- Feiz-Erfan I, Rhines LD, Weinberg JS. The role of surgery in the management of metastatic spinal tumors. Semin Oncol. 2008; 35 (2): 108–17. DOI: 10.1053 / j. seminoncol. 2007.12.005

- Payer M, Sottas C. Mini-open anterior approach for corpectomy in the thoracolumbar spine. Surg Neurol. 2008; 69 (1): 25–32. DOI: 10.1016 / j.surneu.2007.01.075

- Chi JH, Gokaslan ZL. Vertebroplasty and kyphoplasty for spinal metastases. Curr Opin Support Palliat Care. 2008; 2 (1): 9–13. DOI: 10.1097 / SPC.0b013e3282f5d907

- Harel R, Angelov L. Spine metastases: current treatments and future directions. Eur J Cancer. 2010; 46 (15): 2696–707. DOI: 10.1016 / j.ejca.2010.04.025

- Mobbs RJ, Sivabalan P, Li J. Technique, challenges and indications for percutaneous pedicle screw fixation. J Clin Neurosci. 2011; 18 (6): 741–9. DOI: 10.1016 / j.jocn.2010.09.019

- Quraishi NA, Gokaslan ZL, Boriani S. The surgical management of metastatic epidural compression of the spinal cord. J Bone Joint Surg Br. 2010; 92 (8): 1054–60. DOI: 10.1302 / 0301-620X.92B8.22296

- Holly LT, Schwender JD, Rouben DP, Foley KT. Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion: Indications, technique, and complications. Neurosurg Focus. 2006; 20 (3): E6. DOI: 10.3171 / foc.2006.20.3.7

- Hsieh PC, Koski TR, Sciubba DM, et al. Maximizing the potential of minimally invasive spine surgery in complex spinal disorders. Neurosurg Focus. 2008; 25 (2): E19. DOI: 10.3171 / F OC / 2008 / 25 / 8 / E19

- Kan P, Schmidt MH. Minimally invasive thoracoscopic approach for anterior decompression and stabilization of metastatic spine disease. Neurosurg Focus. 2008; 25 (2): E8. DOI: 10.3171 / FOC / 2008 / 25 / 8 / E8

- Kanter AS, Mummaneni PV. Minimally invasive spine surgery. Neurosurg Focus. 2008; 25 (2): E1. DOI: 10.3171 / FOC / 2008 / 25 / 8 / E1

- Oppenheimer JH, DeCastro I, McDonnell DE. Minimally invasive spine technology and minimally invasive spine surgery: A historical review. Neurosurg Focus. 2009; 27 (3): E9. DOI: 10.3171 / 2009.7.FOCUS09121

- Selznick LA, Shamji MF, Isaacs RE. Minimally invasive interbody fusion for revision lumbar surgery: Technical feasibility and safety. J Spinal Disord Tech. 2009; 22 (3): 207–13. DOI: 10.1097 / BSD.0b013e318169026f

- Zairi F, Marinho P, Allaoui M, Assaker R. Nouvelles avancées dans la prise en charge chirurgicale des métastases vertébrales symptomatiques [New advances in the management of thoracolumbar spine metastasis]. Bull Cancer. 2013; 100 (5): 435–41. DOI: 10.1684 / bdc.2013.1748

- Quan GM, Vital JM, Aurouer N, et al. Surgery improves pain, function and quality of life in patients with spinal metastases: A prospective study on 118 patients. Eur Spine J. 2011; 20 (11): 1970–8. DOI: 10.1007 / s00586‑011‑1867‑6

- Pointillart V, Vital JM, Salmi R, et al. Survival prognostic factors and clinical outcomes in patients with spinal metastases. J Cancer Res Clin Oncol. 2011; 137 (5): 849–56. DOI: 10.1007 / s00432‑010‑0946‑0

- Chiriano J, Abou-Zamzam AM Jr, Urayeneza O, et al. The role of the vascular surgeon in anterior retroperitoneal spine exposure: Preservation of open surgical training. J Vasc Surg. 2009; 50 (1): 148–51. DOI: 10.1016 / j.jvs.2009.01.007

- Nadir A, Sahin E, Ozum U, et al. Thoracotomy in spine surgery. Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 56 (8): 482–4. DOI: 10.1055 / s-2008-1038877

- Pettiford BL, Schuchert MJ, Jeyabalan G, et al. Technical challenges and utility of anterior exposure for thoracic spine pathology. Ann Thorac Surg. 2008; 86 (6): 1762–8. DOI: 10.1016 / j.athoracsur.2008.07.087

- Hunt T, Shen FH, Arlet V. Expandable cage placement via a posterolateral approach in lumbar spine reconstructions. Technical note. J Neurosurg Spine. 2006; 5 (3): 271–4. DOI: 10.3171 / spi.2006.5.3.271

- Sasani M, Ozer AF. Single-stage posterior corpectomy and expandable cage placement for treatment of thoracic or lumbar burst fractures. Spine (Phila Pa 1976). 2009; 34 (1): E33–40. DOI: 10.1097 / BRS.0b013e318189fcfd

- Snell BE, Nasr FF, Wolfla CE. Single-stage thoracolumbar vertebrectomy with circumferential reconstruction and arthrodesis: Surgical technique and results in 15 patients. Neurosurgery. 2006; 58 (4 Suppl. 2): ONS-263-8; discussion ONS-269. DOI: 10.1227 / 01.NEU.0000209034.86039.39

- Street J, Fisher C, Sparkes J, et al. Single-stage posterolateral vertebrectomy for the management of metastatic disease of the thoracic and lumbar spine: A prospective study of an evolving surgical technique. J Spinal Disord Tech. 2007; 20 (7): 509–20. DOI: 10.1097 / BSD.0b013e3180335bf7

- Wiggins GC, Mirza S, Bellabarba C, et al. Perioperative complications with costotransversectomy and anterior approaches to thoracic and thoracolumbar tumors. Neurosurg Focus. 2001; 11 (6): e4. DOI: 10.3171 / foc.2001.11.6.5

- Shen FH, Marks I, Shaffrey C, et al. The use of an expandable cage for corpectomy reconstruction of vertebral body tumors through a posterior extracavitary approach: A multicenter consecutive case series of prospectively followed patients. Spine J. 2008; 8 (2): 329–39. DOI: 10.1016 / j.spinee. 2007.05.002

- Sundaresan N, Rothman A, Manhart K, Kelliher K. Surgery for solitary metastases of the spine: rationale and results of treatment. Spine (Phila Pa 1976). 2002; 27 (16): 1802–6. DOI: 10.1097 / 00007632‑200208150‑00021

- Choi D, Crockard A, Bunger C, et al. Review of metastatic spine tumour classification and indications for surgery: the consensus statement of the Global Spine Tumour Study Group. Eur Spine J. 2010; 19 (2): 215–22. DOI: 10.1007 / s00586‑009‑1252‑x