Сравнительный анализ результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости с применением монолатерального спице-стержневого устройства собственной конструкции и чрескостных фиксирующих спиц

Автор: Аллахвердиев А.С., Солдатов Ю.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать результаты оперативного лечения у больных с переломами шейки бедренной кости в группах с применением остеосинтеза разработанным монолатеральным спице-стержневым устройством и пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова. Материал и методы. Под наблюдением находились 87 больных с переломами шейки бедренной кости. Операции осуществляли с применением спиц, комплекта для чрескостного остеосинтеза по ГА. Илизарову и разработанного устройства для лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости. В двух группах больных изучены: длительность операции, продолжительность остеосинтеза, осложнения и результаты лечения (в сроках через один год после демонтажа фиксаторов) с применением модифицированной шкалы Любошица — Маттиса — Шварцберга. Результаты. Сращение перелома у больных I группы достигнуто у 40 (62,5%) больных. Среди осложнений у данной группы больных встретились: несращение и формирование ложного сустава — в 21 (32,8%) случае, асептический некроз головки бедра наблюдался у 3 (4,7%) пострадавших, анкилоз тазобедренного сустава в одном (1,6%) случае, переломы и миграция спиц в полость сустава и малый таз встретились у 3 (4,7%) больных, вырезание спиц из головки бедра в 3 (4,7%) случаях. Всего выявлено 61 осложнение. Во II группе больных несращение перелома выявлено в одном случае (у больного 64 лет). Осложнения у данной группы больных встретились у 6 пострадавших: воспаление мягких тканей около спиц, умеренное вторичное смещение костных отломков (пациент во время остеосинтеза упал на область оперированной конечности) и перелом спиц. Заключение. Эффективность остеосинтеза шейки бедренной кости разработанным монолатеральным спице-стержневым устройством составила 95,7% положительных результатов лечения (при остеосинтезе пучком спице фиксацией в аппарате Илизарова — 60,9% положительных результатов лечения).

Монолатеральное спице-стержневое устройство, осложнения, остеосинтез пучком спиц, результаты лечения, шейка бедренной кости

Короткий адрес: https://sciup.org/14918021

IDR: 14918021

Текст научной статьи Сравнительный анализ результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости с применением монолатерального спице-стержневого устройства собственной конструкции и чрескостных фиксирующих спиц

1 Введение. Переломы шейки бедренной кости занимают третье место у больных пожилого и старческого возраста, уступая лишь переломам лучевой и плечевой костей, и составляют до 70 % от всех повреждений проксимального отдела бедра [1]. Вместе с тем производственный и особенно дорожно-транспортный травматизм вследствие увеличения скоростей на дорогах приводит к росту числа повреждений шейки бедра у молодых и средних возрастных групп (В. М. Лирцман, 1997, цит. по В. М. Шигареву, 2007 [2]). По данным литературы и статистическим отчетам, число больных с переломами шейки бедренной кости во всем мире в 1990 г. составляло 1,3 млн и, согласно прогнозам, в 2025 г. это число удвоится, а к 2050 г. достигнет 4,5 млн в год [3]. Летальность при переломах шейки бедра в течение года после травмы достигает 36%, что связано с декомпенсацией имевшихся на момент травмы сопутствующих заболеваний, что имеет место у большинства больных (65% случаев) [4]. Решающая роль в обеспечении выживаемости пациентов, медицинской и социальной их реабилитации принадлежит активизации больных в ранние сроки после адекватного остеосинтеза или эндопротезирования тазобедренного сустава [5]. Несмотря на стремительное развитие в последние десятилетия эндопротезирования, остеосинтез по-прежнему является основным хирургическим методом лечения переломов шейки бедренной кости [6, 7], который в настоящее время широко освещается в научной и патентной литературе [8–11]. До последнего времени остается актуальной разработка новых способов лечения больных с переломами шейки бедра.

Для улучшения результатов лечения нами ранее было разработано монолатеральное спице-стержне-вое устройство для остеосинтеза переломов шейки бедренной кости [12]. Данное устройство позволяет в заданном направлении вводить в кость элементы фиксации (спицы и компрессирующий стержень) и обеспечивать компрессию на стыке между отломками и их стабильную фиксацию. Результаты лечения оказались обнадеживающими [13]. Сравнительный анализ результатов лечения больных с применением данной методики не проводился.

Цель исследования : проанализировать результаты оперативного лечения у больных с переломами шейки бедренной кости в группах с применением остеосинтеза разработанным монолатеральным спи-це-стержневым устройством и пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова.

Материал и методы. Под наблюдением находились 87 больных с переломами шейки бедренной

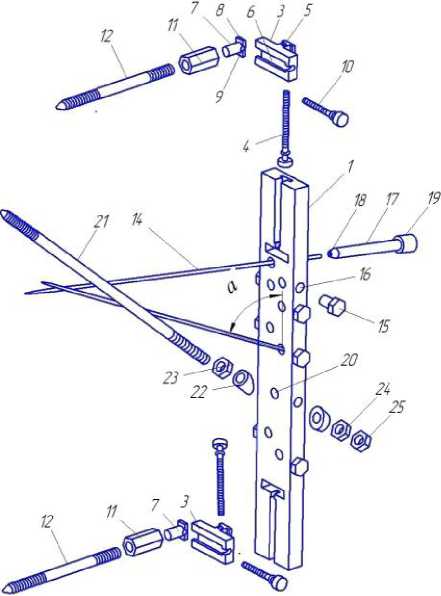

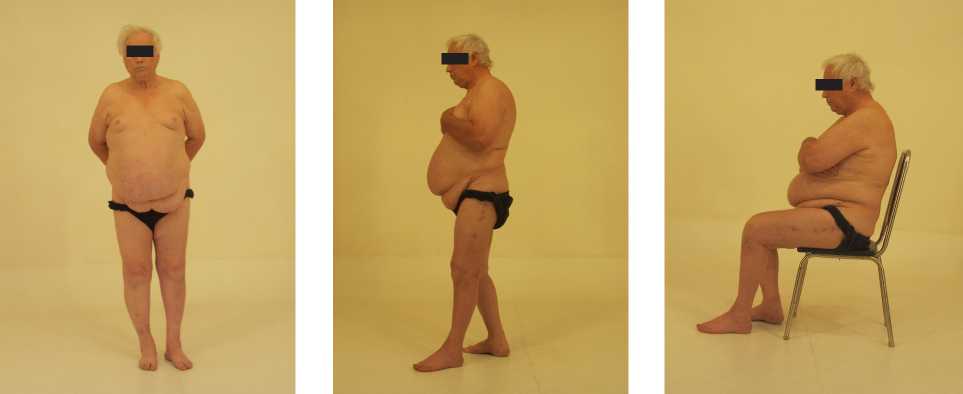

кости, пролеченные в клинике РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова в период с 2000 по 2013 г. Для анализа эффективности лечения больных с переломами шейки бедра в зависимости от примененной методики лечения больные были разделены на 2 группы: I группа — пострадавшим выполнен остеосинтез шейки бедренной кости пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова (64 пациента), причем в 26 случаях производили фиксацию и разгрузку тазобедренного сустава аппаратом Илизарова; II группа — для остеосинтеза шейки бедренной кости применено разработанное монолатеральное спицестержневое устройство (23 больных), в 6 случаях производили фиксацию и разгрузку тазобедренного сустава аппаратом Илизарова (рис. 1 а, б), показаниями для которых у больных обеих групп являлись выраженный остеопороз бедренной кости, повышенный вес тела.

Операции осуществляли с применением комплекта для чрескостного остеосинтеза по Г. А. Илизарову, выпускаемого ФГУП «Опытный завод РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова» Минздрава России (рег. удостоверение № ФСР 2007/00756 от 30 июля 2012 г.), стандартного операционного инструментария. Разработанное устройство для лечения больных с переломами проксимального отдела бедренной кости и их последствиями апробировано в клинике (имеется разрешение для апробации в клинике комитета по этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова» Минздрава России). Исследование эффективности устройства проводилось в соответствии с этическими стандартами, изложенными в Хельсинской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.

В двух группах больных изучены: длительность операции, продолжительность остеосинтеза, осложнения и результаты лечения (в сроках через один год после демонтажа фиксаторов) с применением модифицированной шкалы Любошица–Маттиса–Шварц-берга [14].

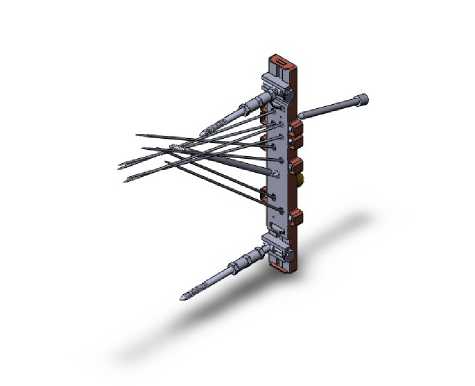

Разработанное монолатеральное спице-стержне-вое устройство использовали следующим образом.

В ходе операции, после закрытой репозиции костных отломков проксимального отдела бедра тракцией по оси с отведением и внутренней ротации, на ортопедическом столе проводили в области большого вертела и средней трети бедренной кости два винтовых стержня 12 (рис. 2 а, б), которые крепили к опоре 1 с помощью резьбовых втулок 11. Посредством вращения резьбовых тяг 4, 10 опору 1 устанавливали параллельно бедренной кости. После этого направитель 17 устанавливали в среднее отверстие планки

а)

б)

Рис. 1. Монолатеральное спице-стержневое устройство: а) эскиз устройства, б) внешний вид после монтажа на больном

а)

б)

Рис. 2. Схема монолатерального спице-стержневого устройства: а) в разборном и б) сборном видах. В тексте не указаны следующие технические элементы устройства, которые не используются в ходе операции, но являются составными ее частями: 2 — т-образный паз, 3 — ползун, 5 — резьбовое отверстие, 6 — проточка, 7 — болт, 8 — прямоугольная головка болта, 9 — поперечное резьбовое отверстие, 16 — резьбовое отверстие опоры, 19 — буртик направителя

(на рис. 2 показана группа отверстий 13), а в сквозной канал 18 направителя 17 проводили спицу 14 до введения в головку бедренной кости. Производили рентгенографию ЭОП проксимального отдела бедра в прямой и аксиальной проекциях. Затем рассчитывали угловое и линейное отклонение спицы от оси шейки бедренной кости. Спицу 14 удаляли и с учетом рентгенограмм осуществляли смещение опоры 1 посредством резьбовых тяг 4 и 10 на необходимую угловую и линейную величины. После коррекции положения опоры 1 направитель 17 поэтапно вводили в верхнее и нижнее отверстия 13 и через сквозной канал 18 направителя 17 поэтапно проводили спицы 14. Через отверстие 20 в отломки кости вводили компрессионный стержень-шуруп 21 с гайками 23, 24, 25, устанавливали шайбы 22. Спицы 14 под контролем ЭОП с помощью дрели выводили из проксимального отломка. Для компрессии отломков кости откручивали гайку 23 и закручивали гайки 24 и 25 (контргайка). Факт компрессии определяли с помощью ЭОП. Спицы 14 погружали дрелью в проксимальный отломок кости. Затем направитель 17 устанавливали в сле-

Таблица 1

Распределение больных I группы c переломами шейки бедра по анатомической локализации перелома, степени смещения костных отломков (по Garden) и угла перелома (по F. Pauwels)

|

Степень смещения костных отломков (по Garden) и угол перелома (по F. Pauwels) |

ИТОГО |

||||||||||

|

Анатомическая локализация перелома |

I |

II |

III |

IV |

|||||||

|

<30° |

>50° |

<30° |

30– 50° |

>50° |

<30° |

30– 50° |

>50° |

30– 50° |

>50° |

||

|

Субкапитальный |

- |

1 |

2 |

4 |

7 |

- |

4 |

6 |

- |

3 |

27 |

|

Трансцервикальный |

1 |

- |

2 |

3 |

6 |

1 |

5 |

5 |

2 |

- |

25 |

|

Базальный |

1 |

- |

1 |

4 |

- |

1 |

3 |

2 |

- |

- |

12 |

|

ВСЕГО |

2 |

1 |

5 |

11 |

13 |

2 |

12 |

13 |

2 |

3 |

64 |

Таблица 2

Распределение больных II группы c переломами шейки бедра по анатомической локализации перелома, степени смещения костных отломков (по Garden) и угла перелома (по F. Pauwels)

Наличие у данного устройства компрессирующего стержня позволяло осуществить во всех случаях дозированную поддерживаемую компрессию на стыке отломков. В процессе фиксации для стимуляции остеогенеза в зоне перелома осуществляли дозированное удаление диафиксирующих спиц из шейки бедра.

Все больные поступали на лечение в клинику через 3–6 дней после травмы. Операции у больных обеих групп производились под спинальной анестезией, на скелетном вытяжении и после закрытой ручной репозиции костных отломков. Со вторых суток больные активизировались, с помощью инструктора ЛФК обучались походке с использованием дополнительных средств опоры с постепенно возрастающей нагрузкой на оперированную конечность, приступали к разработке движений в смежных суставах.

В I группе мужчин было 39 (61 %), женщин 25 (39%). Из 64 больных 51 (79,5%) были в возрасте 30-59 лет, 13 больных (20,5%) — 60-76 лет. У больных II группы мужчин было 17 (74%), женщин 6 (26%). Из 23 больных 13 (56,5%) были в возрасте от 30 до 60 лет, 10 больных (43,5%) старше 60 лет.

У больных обеих групп чаще всего встречались субкапитальные переломы шейки бедренной кости (42,2 и 74,0% соответственно), затем трансцервикальные (39,1 и 13,0% соответственно) и базальные (18,7 и 13,0% соответственно) (табл. 1, 2). Согласно классификации переломов шейки бедренной кости по степени смещения костных отломков, чаще всего встречались переломы Горден 11-111 ст. (87,5% у пострадавших I (56 человек) и 100,0% у пострадавших II (27 человек) групп). По классификации Пауэльса вертикально нестабильные переломы встречались в обеих группах у 28 больных.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли методом вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (m). Для сравнения двух независимых выборок по уровню признака применяли непараметрический статистический критерий — U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался р<0,05.

Результаты. При сравнении длительности операций выявлено, что у больных II группы она была в 1,4–1,5 раза меньше, чем в I группе больных. Длительность фиксации костных отломков у больных с III степенью смещения соответствовала 90±6 (I группа) и 76±4 дням (II группа) (наблюдалось снижение показателя у пациентов II группы в 1,2 раза). Длительность стационарного лечения составила у пострадавших первой и второй группы со II степенью смещения костных фрагментов соответственно 91±12 и 76±9 дней (снижение показателя у пациентов II группы в 1,2 раза) и с III степенью смещения — 114±7 и 37±11 дней соответственно (снижение в 3 раза). У больных II группы c III степенью смещения костных фрагментов (по Garden) по сравнению с данным показателем у пострадавших I группы с углом перелома 30-50º (по F. Pauwels) длительность операции была меньше в 1,6 раза, длительность остеосинтеза — в 1,2 раза, длительность стационарного лечения была снижена в 3 раза; с углом перелома более 50º (по F. Pauwels) длительность операции была меньше в 1,2 раза, длительность остеосинтеза — в 1,3 раза, длительность стационарного лечения была снижена в 1,8 раза. Все отличия по критерию Манна–Уитни являлись достоверными.

В зависимости от анатомической локализации перелома у пострадавших II группы по сравнению с больными I группы:

при субкапитальном переломе были сниженными: длительность операции в 1,6 раза, длительность остеосинтеза в 1,3 раза, длительность стационарного лечения в 2 раза (отличия достоверные);

при трансцервикальном переломе длительность операции была сниженной в 1,3 раза, длительность остеосинтеза и длительность стационарного лечения также были сниженными соответственно в 1,3 раза и в 2,8 раза (отличия по критерию Манна–Уитни являлись не достоверными);

при базальном переломе длительность операции существенно не отличалась, длительность остеосинтеза была снижена в 1,2 раза (отличие не достоверно), длительность стационарного лечения также снижена в 2,2 раза (отличие достоверно).

Сращение перелома у больных I группы достигнуто у 40 (62,5%) больных. Среди осложнений у данной группы больных встретились (табл. 3): несращение и формирование ложного сустава — в 21 случае (32,8%), асептический некроз головки бедра наблюдался в 3 (4,7%) случаях, анкилоз тазобедренного сустава — в одном (1,6%) случае, переломы и мигра- ция спиц в полость сустава и малый таз (3 больных, 4,7%), вырезание спиц из головки бедра в 3 (4,7%) случаях. Всего выявлено 61 осложнение.

Во II группе больных несращение перелома выявлено в одном случае (у больного 64 лет) (табл. 3). Осложнения у данной группы больных встретились в 6 случаях: воспаление мягких тканей около спиц, умеренное вторичное смещение костных отломков (пациент во время остеосинтеза упал на область оперированной конечности) и перелом спиц.

Проанализированы результаты лечения больных в двух группах в зависимости от степени смещения костных фрагментов, угла перелома, его анатомической локализации.

В I группе (табл. 4, 5) хорошие результаты были у 32 (50%) больных, удовлетворительные — в 7 (10,9%) случаях, неудовлетворительные — в 25 (39,1%) случаях, что было обусловлено несраще-нием кости, асептическим некрозом головки и анкилозом тазобедренного сустава. Выявлено, что с увеличением степени смещения костных фрагментов и угла перелома количество отрицательных результатов лечения увеличивается. Локализация перелома шейки бедренной кости не влияла на результаты лечения.

Таблица 3

Количество осложнений у больных с переломами шейки бедра в зависимости от примененной методики лечения

|

Осложнения |

Группа больных |

Итого |

|

|

I |

II |

||

|

Несращение и формирование ложного сустава |

21 |

1 |

22 |

|

Несращение и асептический некроз головки бедра |

3 |

- |

3 |

|

Анкилоз тазобедренного сустава |

1 |

- |

1 |

|

Воспаления мягких тканей вокруг фиксирующих элементов |

7 |

3 |

10 |

|

Вырезание спиц из головки бедра |

3 |

- |

3 |

|

Вторичное смещение |

18 |

1 |

19 |

|

Перелом спиц |

5 |

1 |

6 |

|

Перелом и миграция спиц |

3 |

- |

3 |

|

Всего |

61 |

6 |

67 |

Таблица 4

Распределение больных по отдаленным результатам лечения больных I группы с переломами шейки бедра в зависимости от анатомической локализации перелома, степени смещения костных фрагментов, угла перелома

|

Степень смещения костных фрагментов |

Угол перелома |

Отдаленный результат лечения |

Всего |

||

|

хороший |

удовлетворительный |

Неудовлетворительный |

|||

|

<30° |

2 |

- |

- |

2 |

|

|

I |

>50° |

1 |

- |

- |

1 |

|

<30° |

4 |

- |

1 |

5 |

|

|

II |

30–50° |

5 |

3 |

3 |

11 |

|

>50° |

7 |

- |

6 |

13 |

|

|

<30° |

1 |

1 |

- |

2 |

|

|

III |

30–50° |

3 |

3 |

6 |

12 |

|

>50° |

7 |

- |

6 |

13 |

|

|

IV |

30–50° |

1 |

- |

1 |

2 |

|

>50° |

1 |

- |

2 |

3 |

|

|

Итого |

32 |

7 |

25 |

64 |

|

Таблица 5

Распределение больных по отдаленным результатам лечения больных I группы с переломами шейки бедра в зависимости от анатомической локализации перелома

|

Анатомическая локализация перелома |

Отдаленный результат лечения |

Всего |

||||||

|

хороший |

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

||||||

|

абс. |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

Субкапитальный |

14 |

51,9 |

3 |

11,1 |

10 |

37,0 |

27 |

100 |

|

Трансцервикальный |

12 |

48,0 |

2 |

8,0 |

11 |

44,0 |

25 |

100 |

|

Базальный |

6 |

50,0 |

2 |

16,7 |

4 |

33,3 |

12 |

100 |

|

Итого |

32 |

50,0 |

7 |

10,9 |

25 |

39,1 |

64 |

100 |

Таблица 6

Распределение больных по отдаленным результатам лечения больных II группы с переломами шейки бедра в зависимости от анатомической локализации перелома, степени смещения костных фрагментов, угла перелома

|

Степень смещения костных фрагментов |

Угол перелома |

Отдаленный результат лечения |

Всего |

||

|

хороший |

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

|||

|

II |

30–50° |

- |

- |

1 |

1 |

|

>50° |

2 |

- |

- |

2 |

|

|

<30° |

2 |

- |

- |

2 |

|

|

III |

30–50° |

8 |

- |

- |

8 |

|

>50° |

8 |

2 |

- |

10 |

|

|

Итого |

20 |

2 |

1 |

23 |

|

Таблица 7

Распределение больных по отдаленным результатам лечения больных II группы с переломами шейки бедра в зависимости от анатомической локализации перелома

|

Анатомическая локализация перелома |

Отдаленный результат лечения |

Всего |

||

|

хороший |

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

||

|

Субкапитальный |

15 |

1 |

1 |

17 |

|

Трансцервикальный |

2 |

1 |

- |

3 |

|

Базальный |

3 |

- |

- |

3 |

|

Итого |

20 |

2 |

1 |

23 |

В II группе (табл. 6, 7) хорошие результаты были у 20 (87%) больных, удовлетворительные — в 2 (8,7%) случаях, неудовлетворительные — в одном (4,3%) случае. Локализация перелома шейки бедренной кости при выполнении остеосинтеза монолатеральным спице-стержневым устройством не влияла на результат лечения. Неудовлетворительный результат был обусловлен ранним снятием устройства (на 49-е сутки остеосинтеза) в связи с воспалением мягких тканей около спиц. Пациент направлен на эндопротезирование тазобедренного сустава. У этой группы больных степень смещения костных фрагментов, величина угла перелома и локализация перелома шейки бедренной кости не влияли на результаты лечения.

Положительные результаты лечения разработанным монолатеральным устройством подтверждаются одним из клинических наблюдений.

Больной Р., 75 лет, поступил в клинику с закрытым субкапитальным переломом шейки левой бедренной кости (рис. 3). Произведен остеосинтез шейки бедренной кости монолатеральным спице-стержневым устройством с фиксацией тазобедренного сустава аппаратом Илизарова. На контрольной рентгеногра- фии видно, что имеется хорошая адаптация костных отломков (рис. 4). Через 1 месяц произведен демонтаж аппарата Илизарова, тазобедренный сустав освобожден (рис. 5). Осложнений не было. Через 3 месяца аппарат демонтирован полностью (рис. 6). Жалоб нет. Анатомо-функциональный результат хороший (рис. 7).

Обсуждение. Несмотря на изобретение около 130 различных фиксаторов для остеосинтеза, процент неудовлетворительных результатов функциональной реабилитации больных колеблется от 18 до 80% (Попова Т П., 1997; Войтович А. В., 2000) (цитата по Д. Н. Ефимову, 2011 [15]). Принципиальное противоречие остеосинтезов заключается в том, что небольшие конструкции не обеспечивают стабильной фиксации, а большие — разрушают костные фрагменты и нарушают кровоснабжение. Кроме того, известно, что стабильная фиксация костных фрагментов, необходимая для первичного сращения перелома, обеспечивается только за счет давления и контакта между ними при компрессионном остеосинтезе. Большинство имплантатов создают одномоментную межот-ломковую компрессию во время операции. Она прекращается после единственного эпизода перегрузки

Рис. 3. Фото с рентгенограмм левого тазобедренного сустава больного Р., 75 лет, с закрытым субкапитальным переломом шейки бедренной кости при поступлении

Рис. 4. Фото с рентгенограмм левого тазобедренного сустава больного Р., 75 лет, с закрытым субкапитальным переломом шейки бедренной кости, после остеосинтеза устройством с фиксацией тазобедренного сустава аппаратом Илизарова

Рис. 5. Фото с рентгенограмм левого тазобедренного сустава больного Р., 75 лет, с закрытым субкапитальным переломом шейки бедренной кости, после остеосинтеза устройством

Рис. 6. Фото с рентгенограмм левого тазобедренного сустава больного Р., 75 лет, с закрытым субкапитальным переломом шейки бедренной кости, через 3 месяца после демонтажа устройства

Рис. 7. Фото больного Р., 75 лет, через 3 месяца после демонтажа устройства

с разрушением костной ткани в зоне ее контакта с имплантатом [16].

В известной мере сглаживает эти противоречия разработанное монолатеральное спице-стержневое устройство, которое позволяет объединить в одной конструкции небольшие габариты, сохранение целостности костных фрагментов и необходимую жесткость фиксации. Кроме того, оно позволяет осуществлять дозированную поддерживающую компрессию на весь период лечения.

Сравнительный анализ результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости показал, что применение разработанного монолатераль-ного спице-стержневого устройства сопровождается снижением количества осложнений в 4 раза по сравнению с остеосинтезом пучком спиц и фиксацией их в аппарате Илизарова. При этом положительные результаты лечения составляют 95,7%, в то время как при остеосинтезе аппаратом Илизарова — 60,9%.

Недостатком методики чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова явилось отсутствие динамической компрессии и стабильной фиксации между отломками, что выражалось в визуализации на рентгенограммах щели между костными отломками и деформации спиц (16 пациентов, 25%), Выполнение данных операций требовало хорошей практической и теоретической подготовки хирурга.

При применении монолатерального спице-стерж-невого устройства для остеосинтеза шейки бедренной кости (II группа больных) по сравнению с остеосинтезом пучком спиц (I группа больных) выявлено сокращение длительности оперативного лечения (в 1,3–1,6 раза). Раннюю выписку из стационара больных II группы, на наш взгляд, можно косвенно объяснить снижением количества ошибок и осложнений, при которых выполняли дополнительные манипуляции и продолжали стационарное лечение.

Заключение. Остеосинтез переломов шейки бедренной кости монолатеральным спице-стержневым устройством предложенной конструкции позволил в 95,7% случаев получить положительные результаты лечения пострадавших, в то время как скрепление костных отломков пучком спиц с фиксацией их в аппарате Илизарова — только в 60,9%. Это свидетельствует о том, что разработанное устройство обеспечивает высокую надежность фиксации костных отломков. Сравнительный анализ показал, что использование монолатерального спице-стержневого устройства сопровождается уменьшением в 4 раза количества осложнений, связанных с недостаточной жесткостью фиксации и отсутствием межотломковой компрессии.

Список литературы Сравнительный анализ результатов лечения больных с переломами шейки бедренной кости с применением монолатерального спице-стержневого устройства собственной конструкции и чрескостных фиксирующих спиц

- Басов А.В., Казанин К.С., Ардашев И. П. и др. Лечение переломов шейки бедренной кости канюлированными винтами. Политравма 2012; (1): 32-37

- Шигарев B.M., Тимофеев B.H. Эволюция лечения переломов шейки бедренной кости. Гений ортопедии 2007; (3): 75-77

- Ломтатидзе Е.Ш., Волченко Д.В., Поцелуйко С. В. и др. Комплексная оценка результатов хирургического лечения внутрисуставных переломов шейки бедренной кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2005; (3): 11-15

- Марков А.А., Кузнецов И.В., Сергеев К.С. Хирургическое лечение переломов шейки бедра. Медицинская наука и образование Урала 2007; (6): 28-30

- Марков А. А, Кузнецов И. В., Сергеев К. С. Сравнительная оценка методов погружного остеосинтеза и эндопротезирования тазобедренного сустава при переломах шейки бедра. В кн.: Сборник материалов конференции, посвященный 40-летию кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ ОмГМА. «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии». Омск, 2006; с. 195-200

- Курьянов С.H. Комплексная система профилактики несращений и нарушений кровоснабжения при остеосинтезе переломов шейки бедренной кости. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2008; (1): 19-23

- Шигарев B.M., Бойчук С.П. Чрескостный управляемый остеосинтез переломов шейки бедренной кости. В кн.: материалы науч.-практ конф. с междунар. участием, посвящ. 90-летию со дня рождения ГА. Илизарова, 60-летию метода Илизарова, 40-летию РНЦ «ВТО» «Илизаровские чтения». Курган, 2011; с. 283

- Белинов H.B. Эволюция оперативных методов лечения переломов шейки бедренной кости. Сибирский медицинский журнал 2013; (5): 22-25

- Лазарев А.Ф. Лечение переломов проксимального отдела бедренной кости. В кн.: Сборник тезисов II конгресса травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия столицы: настоящее и будущее». М., 2014; с. 149.)

- Пат 12284783 РФ, МПК7 A61B17/58. Способ оперативного лечения медиальных переломов шейки бедренной кости. Дубровин Г.М., Ковалев П. В., Ковалева Е.А., Меченков С. А., Дорошев М. Е. Заявитель и патентообладатель Ковалев П. В. № 2005106753/14; заявл. 09.03.2005; опубл. 10.10.2006. Бюл. № 28

- Пат 2139002 РФ, МПК7 A61B17/56, A61B17/58. Способ оперативного лечения переломов проксимального отдела бедренной кости. Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Заявитель и патентообладатель Учебно-научный центр Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации; заявл. 27.10.1997; опубл. 10.10.1999

- Пат 120354 РФ, МПК7 A61B17/60. Устройство для лечения больных с переломами и последствиями переломов проксимального отдела бедра. Солдатов Ю.П., Аллахвердиев А. С. Заявитель и патентообладатель РНЦ «ВТО» им. академика ГА. Илизарова. № 2011154195/14; заявл. 28.12.2011; опубл. 20.09.12. Бюл. №26

- Аллахвердиев А.С., Солдатов Ю.П. Монолатеральное спице-стержневое устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедренной кости и их последствий. Гений ортопедии 2013; (3): 77-79

- Шевцов В.И., Швед С.И., Сысенко Ю.М. Чрескостный остеосинтез при оскольчатых переломах. Курган: ДАММИ, 2002; с. 244-245

- Ефимов Д.H. Оперативное лечение пациентов с переломом и ложным суставом шейки бедренной кости. В кн.: Материалы конференции «Аспирантские чтения: Современные проблемы послевузовского образования». Курган, 2011; с. 48-50

- Шуголь Г. Б., Демаков С. Л. Сравнительное испытание моделей фиксации переломов шейки бедренной кости. В кн.: Юбилейный сб. науч. работ 1951-2006 гг. «Актуальные вопросы современной диагностики и лечения». Екатеринбург, 2006; с. 67-70.