Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с диффузным поражением коронарного русла: консервативная терапия и хирургическая миниинвазивная стимуляция экстракардиальной васкуляризации миокарда

Автор: Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Миминошвили Л.Г.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Диффузное поражение коронарных артерий представляет собой сложную клиническую проблему, требующую индивидуального подхода к выбору тактики лечения. Методика стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда «ЮрЛеон» из миниинвазивного доступа является перспективной альтернативой для пациентов с тяжелым диффузным поражением венечного русла и высоким хирургическим риском, которым невозможно выполнить полную реваскуляризацию миокарда. Представлены сравнительные результаты хирургической тактики лечения (методика ЮрЛеон) и консервативной у пациентов с диффузным поражением коронарных артерий.

Ишемическая болезнь сердца, диффузное поражение коронарных артерий, миниинвазивная экстракардиальная васкуляризация миокарда, методика юрлеон

Короткий адрес: https://sciup.org/140309990

IDR: 140309990 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_11

Текст научной статьи Сравнительный анализ результатов лечения пациентов с диффузным поражением коронарного русла: консервативная терапия и хирургическая миниинвазивная стимуляция экстракардиальной васкуляризации миокарда

За последние десятилетия отмечается значительный рост количества пациентов с диффузным поражением коронарного русла, что представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных проблем в современной кардиохирургической практике [1]. Диффузное поражение коронарных артерий характеризуется распространенным атеросклеротическим процессом, затрагивающим значительные участки сосудистого русла, что существенно осложняет выбор оптимальной стратегии реваскуляризации миокарда. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) далеко не всегда может быть эффективно реализовано у таких больных, это обусловлено техническими ограничениями, связанными с протяженностью поражения, кальцинозом стенок артерий, а также высоким риском рестеноза [2–4]. В таких случаях предпочтение часто отдается коронарному шунтированию (КШ). Однако у пациентов с выраженным диффузным атеросклеротическим поражением коронарных артерий даже хирургическое вмешательство не всегда позволяет достичь полной реваскуляризации. Это связано с малым диаметром, протяженным поражением дистальных участков сосудов, а также с высоким риском послеоперационных осложнений [5–7]. Качество жизни таких больных низкое, а медикаментозная терапия недостаточно эффективна [8]. Таким образом, лечение данной категории пациентов требует индивидуального подхода, учитывающего как анатомические особенности коронарного русла, так и сопутствующие клинические факторы.

До недавнего времени такие больные считались неоперабельными. В 2007 г. академиком РАН Ю.Л. Шевченко разработана и внедрена в клиническую практику методика стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда из околосердечных источников ( Патент на изобретение RU №2758024С1. Заявка № 2021105731 ). По данным многих экспериментальных и клинических исследований подтверждена эффективность и безопасность подобного комплексного лечения больных ИБС с диффузным поражением коронарных артерий [9–12]. Дальнейшее развитие технологий и накопление клинического опыта позволило расширить показания к выполнению методики ЮрЛеон, в том числе за счет проведения миниинвазивного вмешательства, которое стало предпочтительным методом для больных с высоким операционным риском, тяжелым диффузным поражением коронарных артерий, множественными со-

Conclusion. Based on the data obtained, it can be concluded that minimally invasive stimulation of extracardiac myocardial vascularization (YurLeon method) in patients with coronary heart disease and diffuse coronary artery disease with reduced myocardial contractile function improves the clinical condition of patients, provides high quality of life indicators, increases left ventricular EF and allows for additional blood supply to the myocardium in the late postoperative period.

путствующими заболеваниями и сниженной функцией левого желудочка.

В представленной статье продемонстрированы отдаленные результаты выполнения миниинвазивной стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда методикой ЮрЛеон в сравнении с консервативной терапией у пациентов с тяжелым диффузным поражением коронарного русла.

Материалы и методы

В проспективное исследование включено 63 пациента с тяжелым диффузным поражением коронарного русла 41 (65%) мужчин, 22 (35%) женщин, в возрасте от 65 до 80 лет, средний возраст – 74,03±3,2 лет, которые проходили лечение в Клинике грудной и сердечно-сосудистой хирургии имени Св. Георгия ФГБУ «Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Медикаментозная терапия во всех группах была унифицированной и включала применение бета-блокаторов, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, статинов, антиагрегантов и диуретиков. Следует подчеркнуть, что данная терапия оставалась неизменной на протяжении всего периода наблюдения и соответствовала современным клиническим рекомендациям, включая «AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines» (2023), а также национальным рекомендациям Общества специалистов по сердечной недостаточности, Российского кардиологического общества и Российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике и лечению пациентов с ИБС и хронической сердечной недостаточностью.

Критерии включения в исследование:

-

• диффузное атеросклеротическое поражение коронарных артерий (поражение охватывает два и более сегмента одной магистральной артерии, при этом общая протяженность поражения превышает 50% длины сосуда с гемодинамически значимым сужением просвета и диаметр дистального русла менее 2,0 мм);

-

• анатомические и технические ограничения для проведения прямой реваскуляризации миокарда (выраженный кальциноз, диаметр менее 1,5 мм дистальных сегментов артерий и др.);

-

• отсутствие гемодинамически значимой патологии клапанного аппарата сердца;

-

• фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 45%;

-

• возраст старше 65 лет;

-

• согласие пациента на исследование.

Критерии невключения:

-

• острый коронарный синдром (ОКС);

-

• ранее выполненные оперативные вмешательства на органах грудной полости;

-

• аневризма ЛЖ;

-

• необходимость кардиальной ресинхронизирующей терапии;

-

• декомпенсированная почечная недостаточность;

-

• декомпенсированная печеночная недостаточность;

-

• наличие тромбоза камер сердца.

Пациенты разделены на две группы:

I группа (n = 21) –методика ЮрЛеон;

II группа (n = 42) – консервативная терапия.

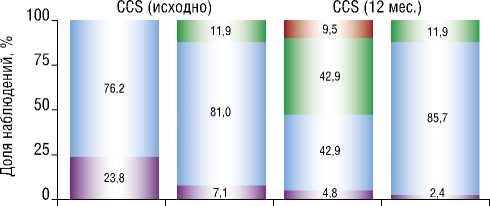

Пациенты обеих групп не различались по возрасту (74,24±3,03 лет – в группе I, 73,83±3,42 лет – в группе II, p = 0,073) и полу (57,1% мужчин в группе I и 69% в группе II, p = 0,513). Значимых отличий в показателе индекса массы тела (ИМТ) также не было (30±5,2 кг/м2в группе I, 28,6±4,4 кг/м2– в группе II, р = 0,724). Большинство пациентов в обеих группах относили к III и IV функциональным классам стенокардии по классификации Канадского кардиологического общества (CCS) (ФК III – 76,2% в группе I и 81% в группе II, р = 0,658; ФК IV – 23,8% и 7,1% в группе I II, соответственно, p = 0,093). Достоверных статистических различий по наличию постинфарктного кардиосклероза в группах не было (р = 0,589). При анализе по основным клиническим характеристикам отмечено преобладание больных с сахарным диабетом 2 типа (61,9% в группе I и 76,2% в группе II, p = 0,237), гипертонической болезнью (100% в группе I и 100% в группе II) и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) (19% в группе I и 16,6 % в группе II, р = 0,093). Значимых различий по частоте острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе выявлено не было (9,5% в группе I и 7,1% в группе II, р = 0,654) Таким образом, исходно группы больных были статистически сопоставимы. Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 1.

При коронароангиографии стеноз ствола левой коронарной артерии диагностирован у 9 пациентов (42,9%) в группе I и у 17 (40,5%) в группе II (p = 0,927). В обеих группах наблюдали высокую степень поражения коронарных артерий, особенно в дистальных отделах передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ), огибающей ветви (ОВ) левой коронарной артерии и правой коронарной артерии (ПКА). Статистически значимых различий между группами по большинству показателей не выявлено, что свидетельствует о сопоставимости групп, однако была значимая разница в количестве случаев поражения среднего отдела ОВ и проксимального отдела ПКА.

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Показатель |

Группа I n = 21 |

Группа II n = 42 |

p |

|

Пол, n (%) Мужской |

12 (57,1%) |

29 (69%) |

0,513 |

|

Женский |

9 (42,9%) |

13 (31%) |

|

|

Средний возраст, лет (M±SD) |

74,24±3,03 |

73,83±3,42 |

0,073 |

|

ИМТ, кг/м2 (M±SD) |

30±5,2 |

28,6±4,4 |

0,724 |

|

ФК стенокардии, n (%) II |

0 (0%) |

5 (11,9%) |

0,157 |

|

III |

16 (76,2%) |

34 (81,0%) |

0,658 |

|

IV |

5 (23,8%) |

3 (7,1%) |

0,093 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

13 (61,9%) |

23 (55%) |

0,589 |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

2 (9,5%) |

3 (7,1%) |

0,654 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

13 (61,9%) |

32 (76,2%) |

0,237 |

|

Гипертоническая болезнь, n (%) |

21 (100%) |

42(100%) |

– |

|

ХОБЛ в анамнезе, n (%) |

4 (19%) |

7 (16,6%) |

0,093 |

Примечание : ИМТ – индекс массы тела, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, ФК – функциональный класс.

Табл. 2. Данные инструментальных методов исследования

|

Показатель |

Группа I n = 21 |

Группа II n = 42 |

p |

|

|

Данные коронарографии |

||||

|

SYNTAX Score, баллы (M±SD) |

31,3±4,2 |

29,7±5,1 |

0,147 |

|

|

ствол ЛКА, n (%) |

9 (42,9) |

17 (40,5) |

0,927 |

|

|

ПМЖВ, |

проксимальный отдел |

16 (76,1%) |

32 (76,2%) |

0,754 |

|

n (%) |

средний отдел |

20 (95,2%) |

40 (95,2%) |

0,530 |

|

дистальный отдел |

21 (100%) |

40 (95,2%) |

0,796 |

|

|

ОВ, |

проксимальный отдел |

10 (47,6%) 17 (80,9%) |

21 (50%) 22 (52,3%) |

0,927 |

|

n (%) |

средний отдел |

0,027* |

||

|

дистальный отдел |

20 (95,2%) |

41 (97,6%) |

0,615 |

|

|

ПКА, |

проксимальный отдел |

18 (85,7%) |

24 (57,1%) |

0,023* |

|

n (%) |

средний отдел |

10 (47,6%) |

26 (61,9%) |

0,418 |

|

дистальный отдел |

18 (85,7%) |

36 (85,7%) |

0,703 |

|

|

ЗМЖВ, n (%) |

20 (95,2%) |

37 (88,1%) |

0,363 |

|

|

ЗБВ, n (%) |

8 (44,4%) |

10 (55,6%) |

0,375 |

|

|

Данные ЭхоКГ |

||||

|

ФВ, % (Me [Q1–Q3]) |

30[28-33] |

33[30-36,5] |

0,073 |

|

|

Данные сцинтиграфии миокарда |

||||

|

Объём гибернированного |

25[20-35] |

15[12-18] |

<0,001* |

|

|

миокарда |

(Me [Q1–Q3]) |

|||

Примечание : * – статистически значимые различия (p <0,05).

ЗБВ – задняя боковая ветвь; ЗМЖВ – задняя межжелудочковая ветвь;

ЛКА – левая коронарная артерия; ОВ – огибающая ветвь; ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ПКА – правая коронарная артерия;

ФВ – фракция выброса.

Глобальная сократительная функция миокарда левого желудочка, по данным ЭхоКГ, не различалась: 30[28–33]% (группа I) и 33[30–36,5]% (группа II), р = 0,073. Значимая разница выявлена в объёме гибернированного миокарда на исходном этапе. Так, медиана данного показателя составила 25[20–35]% в группе I и 15 [12–18]% в группе II (p<0,001) (Табл. 2).

Методика ЮрЛеон

Вмешательство выполнялось без использования раздельной интубации. На операционном столе пациента размещали в положении лежа на спине с ротацией вправо на 30° за счет размещения специального валика под левой лопаткой. Для наружной дефибрилляции использовали кожные электроды.

Разрез кожи при левосторонней миниторакотомии выполняли в IV или V межреберье длиной 7–10 см. Основным ориентиром при выборе является расположение проекции верхушки сердца на переднюю грудную стенку, по данным рентгенологического исследования.

После торакотомии устанавливался ретрактор (The ThoraTrak™ MICS Retractor System, «Medtronic») с постепенным послойным рассечением тканей. Далее тупым и острым путем, без использования электрокоагулятора, выполнилась сепарация жировой ткани от перикарда на максимально доступной площади. Часть перикарда, которая становилась свободной от окружающей жировой ткани, иссекалась, в обьеме субтотальной перикардэктомии.

Следующим этапом специальным инструментом проводилась механическая абразивная обработка (десква-мация) эпикарда и перикарда. Особое внимание уделялось тем сегментам, в зоне которых отмечалось нарушение перфузии миокарда, по данным синхро-ОФЭКТ.

Затем через отдельный разрез кожи вдоль нижней поверхности сердца, устанавливался тонкий 5 мм силиконовый дренаж, который подключался к изолированному стерильному резервуару с активной аспирацией.

Следующим этапом выполнялось укутывание сердца двумя сформированными ранее частями перикардиальной жировой ткани, с последующей их фиксацией (липокардиопексия).

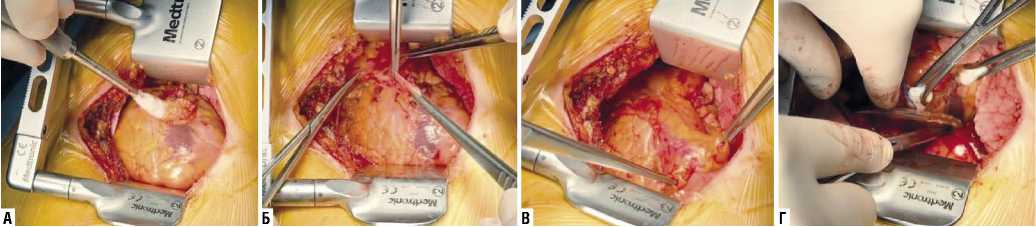

На 2 сутки после операции через дополнительный дренаж вводился стерильный аспират, полученный в течение первых 12 часов и содержащий факторы роста (Рис. 1).

Контроль данных проводился через 1, 6, 12 месяцев. Оценивались жалобы, данные анамнеза, клиническое состояние больных, результаты ЭхоКГ, синхро-ОФЭКТ. Для оценки качества жизни (КЖ) больных ИБС был применен опросник HeartQol, который состоит из 14 пунктов, кото- рые формируют две подшкалы: физическую (10 пунктов) и эмоциональную (4 пункта) (от 0 до 3 баллов, чем выше оценка, тем лучше КЖ больного).

Исследование одобрено локальным этическим комитетом НМХЦ им. Н.И. Пирогова. Все пациенты предоставили индивидуальное информированное согласие на проведение оперативного вмешательства и участия в исследовании.

Статистический анализ

Статистические расчеты проведены в программе StatTech 4.7.2 («Статтех», Россия). Оценивали соответствие данных нормальному распределению (критерии Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова). Показатели описательной статистики включали число наблюдений (n), среднее значение (М), стандартное отклонение (SD), медиану (Ме), нижний и верхний квартили [Q1–Q3]. Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни, для связанных групп использовался критерий Уилкоксона. При сравнении трех и более зависимых совокупностей, распределение которых отличалось от нормального, использовался непараметрический критерий Фридмана с апостериорными сравнениями с помощью критерия Коновера-Имана с поправкой Холма. Сравнение категориальных данных независимых групп при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона (если ожидаемое значение больше 10 хотя бы в одной ячейке), с поправкой Йейтса (если ожидаемое значение больше 5 и меньше 10 хотя бы в одной ячейке) и точного критерия Фишера (если ожидаемое значение меньше 5 хотя бы в одной ячейке). Для зависимых групп использовался критерий МакНе-мара. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

В I группе исходно подавляющее большинство пациентов относилось к ФК III 76,2 %, а оставшиеся

Рис. 1. Техника выполнения методики ЮрЛеон из миниинвазивного доступа. А – абразивная обработка (десквамация) перикарда и эпикарда; Б – формирование медиастинального жирового лоскута и субтотальная перикардэктомия; В – фиксация медиастинального жирового лоскута на сердце (липокардиопексия); Г – установка отдельного дренажа в перикардиальную полость, для введения аспирата на 2 сутки после операции.

Табл. 3. Анализ динамики функционального класса стенокардии

|

Группы |

ФК |

Этапы наблюдения |

p (внутри групп) |

|||

|

исходно |

12 мес. |

|||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|||

|

Группа I (n = 21) |

I |

0 |

0,0 |

2 |

9,5 |

0,157 |

|

II |

0 |

0,0 |

9 |

42,9 |

0,027* |

|

|

III |

16 |

76,2 |

9 |

42,9 |

0,008* |

|

|

IV |

5 |

23,8 |

1 |

4,8 |

0,045* |

|

|

Группа II (n = 42) |

I |

0 |

0,0 |

0 |

0,0 |

– |

|

II |

5 |

11,9 |

5 |

11,9 |

1,0 |

|

|

III |

34 |

81,0 |

36 |

85,7 |

0,157 |

|

|

IV |

3 |

7,1 |

1 |

2,4 |

0,157 |

|

|

p (между группами) |

0,061 |

0,003* |

– |

|||

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Табл. 4. Анализ динамики ФВ по ЭхоКГ, (Me [Q1–Q3])

|

Группы |

Этапы наблюдения |

p (внутри групп) |

|||

|

исходно |

через 1 мес. |

через 6 мес. |

через 12 мес. |

||

|

Группа I (n = 21) |

30 [28-33] |

33 [29-36] |

35 [31-37] |

39 [35-43] |

<0,001* |

|

Группа II (n = 42) |

33 [30-36] |

35 [33-37] |

37 [33-37] |

37 [37-41,75] |

<0,001* |

|

p (между группами) |

0,073 |

0,153 |

0,189 |

0,042* |

– |

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

I 11ФК1 ■ I ФК II ФК III ■ 1ФК1У

Рис. 2. Анализ динамики класса стенокардии в зависимости от группы.

®Р----,------J----,-----

ФВ (исходно) ФВ (1 мес.) ФВ (6 мео.) ФВ(12мес.)

I ■ Группа 1

Группа 2

Рис. 3. Анализ динамики ФВ левого желудочка по данным ЭхоКГ.

23,8 % – к IV ФК. При контрольных осмотрах через 12 мес. отмечено существенное улучшение клинического состояния: в ФК II с 0 до 42,9 % (p = 0,027), и снизилось количество пациентов с тяжелыми формами стенокардии: ФК III до 42,9% (p = 0,008) и ФК IV до 4,8 (p = 0,045). Статистический анализ выявил высокую значимость данных изменений, что позволяет сделать вывод о положительном эффекте в данной группе. В свою очередь, в группе II демонстрировалось относительно стабильное распределение по классам: на исходном этапе пациенты были представлены преимущественно ФК III 81,0 % с меньшей долей пациентов ФК II 11,9 % и ФК IV 7,1%, а по окончании наблюдения не было отмечено значимых изменений (ФК II – 11,9 % (p = 1,0), ФК III – 85,7 % (p = 0,157), ФК IV – 2,4 % (p = 0,157) (Табл. 3). Данные результаты позволяют сделать вывод, что, несмотря на исходную схожесть групп по степени выраженности симптомов стенокардии (p = 0,061), в динамике наблюдались существенные различия, которые связаны с эффективностью проведенной методикой ЮрЛеон (p = 0,003) (Рис. 2).

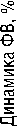

Изменение фракции выброса левого желудочка по данным ЭхоКГ

Исходно показатели всех групп пациентов статистически значимо не различались (p = 0,073). В течение 6 месяцев у пациентов отмечено увеличение ФВ в I группе с 30[28–33]% до 35[31–37]% (p<0,001), во II группе – с 33[30–36]% до 37[33–37]% (p<0,001). Между группами за этот период статистически значимых различий не выявлено (р = 0,153). Однако в отдаленном послеоперационном периоде через 12 месяцев показатели различались: в I группе ФВ статистически значимо увеличилась до 39[35–43]% и была выше по сравнению с группой II, где ФВ составила 37[37–41,74]% (p = 0,042) (Табл. 4, Рис. 3).

Изменение объёма гибернированного миокарда по данным синхро-ОФЭКТ

Объём гибернированного миокарда изначально был выше в I группе – 25[20–35]% по сравнению со II группой – 15[12–18]% (р<0,001). В группе I наблюдалось статистически значимое снижение объёма гибернированного миокарда в течение 12 месяцев наблюдения до 9[7–15]% (р<0,001), причем выраженные изменения показателей отмечено по прошествии полугода после операции. В группе II медианное значение гибернированного миокарда оставалось на том же уровне на протяжении всех этапов наблюдения и через 12 месяцев составил 15[12-20]% (р = 0,076), что статистически ниже чем в группе I (р<0,001) (Табл. 5, Рис. 4).

Табл. 5. Анализ динамики объёма гибернированного миокарда, (Me [Q1–Q3])

|

Группы |

Этапы наблюдения |

p (внутри групп) |

|||

|

исходно |

через 1 мес. |

через 6 мес. |

через 12 мес. |

||

|

Группа I (n = 21) |

25 [20-35] |

25 [15-33] |

23 [13-27] |

9 [7-15] |

<0,001* |

|

Группа II (n = 42) |

15 [12-18] |

15 [12-18] |

15 [12-19,75] |

15 [12-20] |

0,076 |

|

p (между группами) |

< 0,001* |

< 0,001* |

0,076 |

< 0,001* |

– |

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Табл. 6. Анализ динамики HeartQol (EF) в зависимости от группы, (Me [Q1–Q3])

|

Группы |

Этапы наблюдения |

p (внутри групп) |

||

|

исходно |

6 мес. |

12 мес. |

||

|

Группа I (n = 21) |

1,75 [1,50-2,00] |

2,00 [1,50-2,25] |

2,0 [1,75-2,25] |

0,004* |

|

Группа II (n = 21) |

2,00 [1,50-2,25] |

2,00 [1,75-2,25] |

2,00 [1,75-2,25] |

0,554 |

|

p (между группами) |

0,123 |

0,061 |

0,575 |

– |

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

40^

30_

25,0

25,0

20_

23,0

Табл. 7. Анализ динамики HeartQol (PH) в зависимости от группы, (Me [Q1–Q3])

|

Группы |

Этапы наблюдения |

p (внутри групп) |

||

|

исходно |

6 мес. |

12 мес. |

||

|

Группа I (n = 21) |

1,00 [0,90-1,60] |

1,10 [1,00-1,80] |

1,80 [1,10-1,90] |

<0,001* |

|

Группа II (n = 21) |

1,00 [1,00-1,40] |

1,00 [1,00-1,40] |

1,25 [1,00-1,58] |

<0,012* |

|

p (между группами) |

0,988 |

0,800 |

0,004* |

– |

Примечание : * – различия показателей статистически значимы (p<0,05).

15,0

15,0

15,0

исходно

1 мес.

6 мес.

12 мес.

■ Группа 1

Группа 2

Рис. 4. Анализ динамики объёма гибернированного миокарда.

Оценка качества жизни

В группе I значение EF (эмоциональная подшкала) HeartQol наблюдалось статистически значимое изменение через 12 месяцев – 2,00[1,75–2,25] балла (p = 0,004), что позволяет утверждать о наличии значимых изменений на протяжении наблюдения. В группе II значения EF HeartQol были несколько выше на начальном этапе – 2,12[2,00–2,75] балла, однако к 12 месяцам наблюдалось незначительное снижение до 2,00[1,75–2,69] баллов (p = 0,554). При этом результаты сравнений обеих групп не достигли статистической значимости (p = 0,575) (Табл. 6).

В группе I исходное значение показателя PH (физическая подшкала) опросника HeartQoL составило 1,00[0,90–1,60] балл. На 12-м месяце наблюдения отмечается значительный рост показателя до 1,80[1,10–1,90] баллов (p<0,001), что свидетельствует о существенном улучшении качества жизни у пациентов данной группы в течение периода наблюдения.

В группе II значения PH HeartQol на исходном этапе и на 6-м месяце равны – 1,00[1,00–1,40] балла. На 12-м месяце наблюдалось умеренное, но статистически значимое увеличение медианы до 1,25[1,00–1,58] (p<0,012). Несмотря на статистическую значимость, по абсолютным

значениям изменения в данной группе являются менее выраженными по сравнению с группой I.

Дополнительное сравнение между группами выявило, что исходные показатели между группами не различались статистически (p = 0,988), тогда как на 12 месяце различия стали значимыми (p = 0,004). Это позволяет предположить, что динамика улучшения качества жизни у пациентов группы I отличается по величине от изменений, наблюдаемых в группе II (Табл. 7).

Обсуждение

На сегодняшний день отсутствует достаточная доказательная база и общепринятые национальные рекомендации, регламентирующие лечение пациентов с тяжелым диффузным поражением коронарного русла, проблема выбора оптимальной тактики реваскуляризации миокарда у данной когорты больных остается актуальной.

Внедрение в клиническую практику методики «ЮрЛеон» открыло новые перспективы в лечении пациентов с тяжелым диффузным венечным атеросклерозом [13]. Она представляет собой легко выполнимую процедуру, которая улучшает кровоснабжение миокарда за счет стимуляции васкулогенеза. Изначально применялась как дополнение КШ, она доказала свою эффективность в улучшении клинических результатов и снижении частоты осложнений [14].

В дальнейшем метод стимуляции экстракардиально-го неоангиогенеза был интегрирован в состав гибридной реваскуляризации, которая предполагала последовательное выполнение ЧКВ с последующей процедурой ЮрЛеон. Такой подход был применен у пациентов с высоким хирургическим риском, а также в случаях, когда

отсутствовало поражение передней нисходящей артерии, но имелось гемодинамически значимое диффузное поражение других коронарных бассейнов [15].

Гибридная стратегия позволила сочетать преимущества эндоваскулярных и хирургических методов, обеспечивая максимально возможную полную реваскуляризацию миокарда. Для пациентов с тяжелым диффузным атеросклерозом, которым выполнение прямой реваскуляризации невозможно, изолированная методика ЮрЛеон, выполняемая из миниинвазивного доступа, стала перспективной альтернативой, способствовала снижению травматичности вмешательства и ускорению послеоперационного восстановления. Данный подход позволяет улучшить кровоснабжение миокарда за счет стимуляции коллатерального кровообращения и ангиогенеза. В рамках проведенного исследования было выявлено значительное улучшение в этой группе пациентов клинического состояния, качества жизни и увеличение фракции выброса левого желудочка в отдаленном периоде по сравнению с контрольной группой.

Ограничениями данного исследования является отсутствие рандомизации, ослепления, а также одноцентровой характер наблюдения. При выявлении новых экстракардиальных источников существует проблема визуализации, в исследование не включены морфологические данные подтверждения формирования новых экстракардиальных коллатералей. В настоящее время необходимо продолжение исследований.

Заключение

Методика ЮрЛеон дает наилучшие результаты и имеет большое значение для обеспечения дополнительного кровоснабжения миокарда в долгосрочном периоде по сравнению с консервативным лечением. Лучшие показатели сократимости и перфузии миокарда, стабильно высокое КЖ больных в отдаленном послеоперационном периоде позволяют считать методику ЮрЛеон, операцией выбора у пациентов с ИБС и диффузным коронарным атеросклерозом.