Сравнительный анализ результатов поэтапного исследования процесса вермикомпостирования

Автор: Хаптанова Н.М., Дугаржапова З.Ф., Гефан Н.Г., Цыренов В.Ж.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (41), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведены микробиологические и физико-химические исследования куриного помета, компоста куриного помета и вермикомпоста на разных сроках созревания процесса вермикомпостирова-ния.

Биогумус, вермикомпостирование, почвенные ферменты

Короткий адрес: https://sciup.org/142142668

IDR: 142142668 | УДК: 573.6:579.6

Текст научной статьи Сравнительный анализ результатов поэтапного исследования процесса вермикомпостирования

В последнее время во многих странах мира получило распространение одно из направлений биотехнологии – вермикомпостирование, в основу которого положено использование некоторых видов дождевых червей. Формирование и развитие данного направления обусловлено возможностью решения на биологической основе ряда актуальных экологических задач: утилизация органических отходов; получение высококачественного органического удобрения; повышение плодородия почвы.

В вермикомпостировании применяются красные калифорнийские черви вида Eisenia foetida andrei семейства Lumbricidae [9], использование которых начато в 1939 г. американским фермером Барретом. Он создал специальную плантацию по их культивированию и в 1959 г. получил патент на вермипроизводство. Технология вермикомпостирования основана на переработке почвы и органических отходов калифорнийскими червями. В результате их пищеварительной деятельности субстрат обогащается биологически активными веществами, уменьшается токсичность находящихся в нем тяжелых металлов за счет перехода в комплексные труднорастворимые, не доступные для растений формы. В процессе вермикомпо-стирования семена сорняков, проходя через желудочно-кишечный тракт червей, теряют свою всхожесть [7].

Одним из субстратов для вермикомпостирования является куриный помет. На птицефабрике средней мощности (400 тыс. кур-несушек или 10 млн. цыплят-бройлеров) ежегодно выделяется до 35 – 83 тыс. т пометной массы и более 400 тыс. м3 сточных вод с повышенной концентрацией органических компонентов. В 1 г пометной массы насчитываются миллиарды клеток микроорганизмов, которые представлены грибами, актиномицетами, бактериями, присутствуют условно-патогенные (протей, бактерии группы кишечной палочки) и патоген- ные бактерии (сальмонеллы). В курином помете содержится меди – 100 мг/кг, свинца – 100, цинка – 300, кобальта – 50, молибдена – 5 и кадмия – 5 мг/кг [10, 11].

Из вышесказанного следует, что куриный помет является потенциально опасным источником загрязнения окружающей среды, в то же время он служит весьма богатым источником питательных элементов для калифорнийских червей, поэтому его рационально утилизировать методом вермикомпостирования.

Калифорнийские черви чувствительны к высокой температуре, рН среды и на них оказывает губительное влияние выделения аммиака, сероводорода, углекислого газа. Для их нормальной жизнедеятельности необходимо использование куриного помета, прошедшего стадию компостирования – саморазогревание субстрата в буртах в течение 10-12 мес. [5]

Исследование микробиологических и физико-химических характеристик куриного помета, компоста куриного помета, вермикомпоста разных сроков созревания и биогумуса, в настоящее время является актуальной задачей.

Цель работы – микробиологическое и физико-химическое исследования процесса вер-микомпостирования.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили пробы куриного помета, компост куриного помета, вермикомпост разных сроков созревания (верхний слой – 0-2 мес, средний слой – 2-4 мес, нижний слой – 4-6 мес) и биогумус. Пробы были отобраны в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02–84 [1] в научно-производственном цехе птицефабрики СХАО «Белореченское» Усольского района Иркутской области.

Микробиологические показатели проб исследуемого материала, такие как общее микробное число (ОМЧ) и наличие патогенных энтеробактерий, определяли общепринятыми бактериологическими методами [12].

ОМЧ определяли мерным высевом материала на агар Хоттингера, с последующим подсчетом количества выросших колоний микроорганизмов и пересчетом на содержание микробных клеток в 1 г абсолютно сухого образца (м. кл/г). Для обнаружения патогенных энтеробактерий пробы высевали на селективные среды Эндо, Плоскирева и висмут-сульфит агар (ВСА). Посевы инкубировали при 37 °С в течение 18–24 ч (до 48 ч на ВСА), далее оценивали рост микроорганизмов в колониеобразующих единицах в 1 г исследуемого материала (КОЕ/г) [8].

Изучение физико-химических показателей исследуемых проб, таких как температура, гигроскопическая влажность и кислотность, осуществлялось приборными методами. Температуру измеряли во время отбора проб контактным цифровым термометром ТК-5.01 (Техно-ас, Россия) на глубине 5–7 см. Влажность определяли термогравиметрическим методом на влагомере МА150 (Sartorius, Германия). Показатели кислотности были установлены в естественных условиях с помощью переносного рН-метра РТ–10 (Sartorius, Германия) и в лаборатории в соответствии с ГОСТ 26.483.85–85 [2].

Для определения содержания подвижных форм тяжелых металлов (ТМ) были отобраны куриный помет, калифорнийские черви Eisenia foetida andrei, после вермикомпостирования и биогумус; их пробоподготовку проводили согласно ГОСТ 51301–99 [3]. Содержание подвижных форм кадмия, кобальта, свинца и цинка определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре «ААС Квант - 2А» (Кортек, Россия).

Изучение ферментативной активности в пробах куриного помета, компоста куриного помета, вермикомпостов различных сроков созревания и биогумуса проводили с помощью методов почвенной энзимологии: нуклеазу выявляли по И.В. Асеевой и Н.С. Паникову; фосфатазу – Штефанику, Ярни, Томеску; каталазу – Р.С. Канцельсону и В.В. Ершову; протеазу – Гоффманну и Тейхеру и уреазу [13].

Полученные данные обрабатывали статистическими стандартными методами с применением программы «MS Excel 2007» и выражали в виде среднего (М) и стандартного отклонения (S).

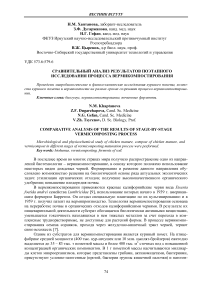

Результаты исследований. В отобранных образцах наблюдалось количественное изменение содержания микроорганизмов. В курином помете ОМЧ составляло 69,6×108 м. кл/г, после стадии компостирования при разогреве компоста значение снизилось в 26,8 раза (2,6×108 м. кл/г). На стадии вермикомпостирования насчитывалось от 4,8×108 до 6,7×108 м. кл/г при температуре 18 °С. В процессе ферментации компоста куриного помета в биогумус количество микроорганизмов увеличилось в 1,8 раза, благодаря деятельности калифорнийских червей, которые стимулируют процессы аммонификации, денитрификации и нитрификации (рис. 1).

Рис. 1. Динамика общего микробного числа в процессе компостирования и вермикомпостирования

В пробе куриного помета при высеве на среду Эндо выделена Escherichia coli – 500 КОЕ/г, Salmonella отсутствовала. В компосте куриного помета, вермикомпосте различных сроков созревания и биогумусе бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы не обнаружены.

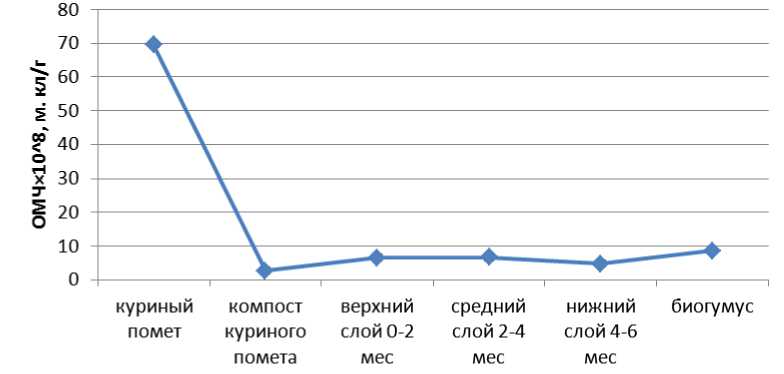

Для создания оптимальных условий размножения и роста калифорнийских червей технологией вермикомпостирования предусмотрены регулярное орошение водой вермибур-та и поддержание в нем определенной температуры в зависимости от времени года. Температурные параметры куриного помета, вермикомпоста различных сроков созревания и биогумуса соответствовали температуре производственного помещения (17,5-19,5 °С). В бурте компостируемого куриного помета температура достигала 60 ˚С. Гигроскопическая влажность куриного помета, его компоста и вермикомпостов составила от 52,5 до 59,2 % и биогумуса – 26,5 %.

Исследуемые пробы обладали слабощелочной и слабокислой реакцией. Кислотность куриного помета составила 8,3, компоста куриного помета 6,9. Значения рН вермикомпоста различных сроков созревания были от 7,7 до 8,3 и в биогумусе – 6,8 (рис. 2).

При сравнении содержания подвижных форм ТМ в биогумусе и курином помете установлено снижение кобальта на 33,3 %, свинца на 23,9 %, цинка на 38,3 %, кадмий не обнаружен (табл. 1). В курином помете по кобальту превышение в 2 раза. Содержание свинца (104 мг/кг) и цинка (172 мг/кг) в пробе калифорнийских червей оказалось ниже в 1,1 раза, чем в курином помете. В биогумусе содержание цинка уменьшилось в 2,6 раза.

Нашими исследованиями подтверждена способность калифорнийских червей накапливать ТМ. Пробы калифорнийских червей после переработки куриного помета содержали в 5,3 раза больше кобальта по сравнению с биогумусом. Содержание свинца в пробе калифорнийских червей (104 мг/кг) оказалось выше в 3,7 раза, чем в биогумусе. Также содержание цинка в пробах калифорнийских червей (172 мг/кг) было выше, чем в биогумусе, в 2,5 раза.

Рис. 2. Изменение физико-химических параметров процесса вермикомпостирования в научно-производственном цехе по производству биогумуса птицефабрики СХАО «Белореченское»

Для сравнения полученных данных по ТМ использовали кларки элементов - числа, выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле , космических телах, геохимических или космохимических системах и др. по отношению к общей массе этой системы. Они позволяют судить о нарушении обычных отношений между сходными элементами ( хлор - бром , ниобий - тантал) и тем самым указывают на различные физико-химические факторы, нарушившие эти равновесные отношения [14].

Кларки концентрации элементов (Кк) - отношение содержания ТМ в биогумусе к среднему его количеству в земной коре - составляют: кобальт - 0,75; свинец - 5,8; цинк -0,3. Сравнение полученных данных с кларковыми значениями почв мира показало, что содержание ТМ в курином помете превышает в среднем в 3 раза, а в биогумусе ниже этих значений (кроме свинца) (табл. 1). Следовательно, в курином помете наблюдается значительное превышение ТМ по сравнению с кларковыми значениями.

Таблица 1

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в пробах куриного помета, биогумуса и калифорнийских червей научно-производственного цеха по производству «Биогумуса» птицефабрики СХАО «Белореченское» (мг/кг воздушно-сухой массы)

|

Тяжелые металлы |

Кларк почв |

Государственный стандарт |

Содержание тяжелых металлов в исследуемых пробах |

||

|

Куриный помет |

Биогумус |

Калифорнийский червь |

|||

|

Кадмий |

0,35 |

0,1 |

- |

- |

- |

|

Кобальт |

8 |

9 |

18±1,1 |

6±0,5 |

32±1,4 |

|

Свинец |

12 |

18 |

117±1,2 |

28±1,5 |

104±1,5 |

|

Цинк |

90 |

56 |

183±1,7 |

70±4,9 |

172±2,3 |

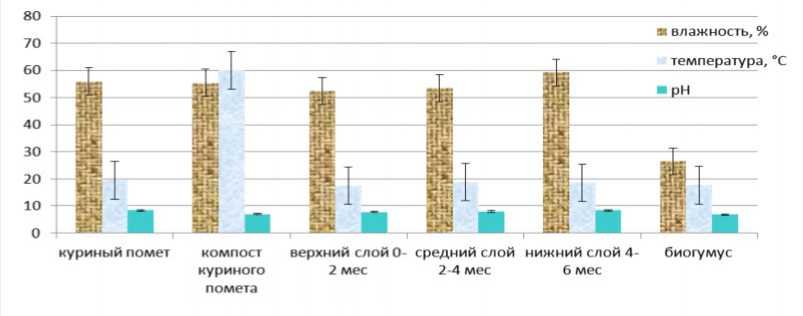

В процессе вермикомпостирования наблюдались колебания активности ферментов: фосфатазы, нуклеазы, каталазы и уреазы. В компосте куриного помета отмечается низкая активность по четырем ферментам. На стадии вермикомпостирования в верхнем слое (0-2 мес) их активность возрастала за счет деятельности калифорнийских червей. На второй стадии в среднем слое (2-4 мес) отмечено снижение активности ферментов, ввиду отсутствия в промежуточном слое калифорнийских червей. На третьей стадии в нижнем слое (4-6 мес) активность ферментов повысилась за счет анаэробной микрофлоры [4]. Конечный продукт вермикомпостирования - биогумус с гигроскопической влажностью 26,5 % обладал низкой ферментативной активностью по сравнению с вермикомпостами (рис. 3). При ферментации компоста куриного помета в вермикомпост активность ферментов возросла: фосфатазная - в 2,3 раза, нуклеазная, каталазная и уреазная в 1,2 - 1,3 раза.

Рис. 3. Ферментативная активность процесса вермикомпостирования

Ферментативная активность биогумуса научно-производственного цеха по производству «Биогумуса» птицефабрики СХАО «Белореченское» составляла по фосфатазе – 11,3±0,6 мг, нуклеазе – 60,6 ±4,75, каталазе – 53,1±0,03 и уреазе – 42,8±0,29 мг, что позволило по степени обогащенности почв ферментами отнести его к категории «богатая» (табл. 2) [6].

Таблица 2 Активность почвенных ферментов в процессе вермикомпостирования

|

Исследуемый материал |

Фосфатаза, мг Р 2 О 5 на 10 г за 1 ч |

Нуклеаза, мг деполимеризованной НК за 1 ч в расчете на 1 г почвы |

Каталаза, О 2 см3/г за 1 мин |

Уреаза, мг NH 4 на 10 г за 24 ч |

|

Компост куриного помета |

12,3±0,70 |

108,5±0,50 |

52,3±0,03 |

45,0±0,50 |

|

Вермикомпост верхний слой (0-10 см) |

24,4±0,10 |

121,8±2,65 |

51,8±0,10 |

50,5±0,34 |

|

Вермикомпост средний слой (10-20 см) |

17,2±0,80 |

102,3±5,35 |

45,6±0,13 |

44,2±0,17 |

|

Вермикомпост нижний слой (20-30 см) |

31,3±0,60 |

117,9±7,50 |

54,1±0,13 |

58,4±0,25 |

|

Биогумус |

11,3±0,60 |

60,6±4,75 |

53,1±0,03 |

42,8±0,29 |

|

Категории степени обогащенности почв ферментами [5] |

||||

|

Очень бедная |

< 0,5 |

- |

<5 |

<3 |

|

Бедная |

0,5-1,5 |

- |

1-3 |

3-10 |

|

Средняя |

1,5-5,0 |

- |

3-10 |

10-30 |

|

Богатая |

5-15 |

- |

10-30 |

30-100 |

|

Очень богатая |

>15 |

- |

>30 |

>100 |

Выводы

Впервые изучены микробиологические и физико-химические характеристики куриного помета, компоста куриного помета, вермикомпоста разных сроков созревания и биогумуса. Проведена оценка влияния физико-химических факторов на микробиологические показатели и ферментативную активность.

В соответствии с технологическим режимом при компостировании куриного помета происходило значительное снижение общего микробного числа (в 26,8 раза), а при верми-компостировании отмечается обогащение полезной микрофлорой (в 1,8 раза). В пробе куриного помета выделили Escherichia coli , в биогумусе энтеробактерии не обнаружены.

После переработки куриного помета в биогумус содержание подвижных форм кобальта, свинца и цинка в среднем уменьшилось в 3,2 раза. Содержание цинка, свинца и кобальта в пробах калифорнийских червей было в среднем в 3,8 раза, чем в биогумусе.

Максимальная биохимическая активность фосфатазы, нуклеазы, каталазы и уреазы отмечалась в вермикомпосте со сроком созревания 4-6 мес. При оценке ферментативной активности по степени обогащенности почв биогумус относится к категории «богатая». Биогумус научно-производственного цеха по производству биогумуса птицефабрики СХАО «Белореченское» соответствует ТУ 2186-004-0167387-99.