Сравнительный анализ состояния эндометрия женщин, страдающих ановуляторным и трубно-перитонеальным бесплодием

Автор: Гилевич-Родкина Ирина Вадимовна, Руденко Юлия Александровна, Прибытков Дмитрий Леонидович, Шатунова Елена Петровна, Целкович Людмила Савельевна, Ильченко О.А., Ибрагимова Алина Ришатовна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (39), 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются результаты исследования гистологических и иммуногистохимических параметров эндометрия женщин с трубно-перитонеальными и ановуляторными формами бесплодия, готовящихся к проведению ЭКО.

Гиперплазия эндометрия, иммуногистохимические показатели, эстрогеновые рецепторы, прогестероновые рецепторы, кі-67

Короткий адрес: https://sciup.org/143172223

IDR: 143172223 | УДК: 618.177-089.888.11,

Текст научной статьи Сравнительный анализ состояния эндометрия женщин, страдающих ановуляторным и трубно-перитонеальным бесплодием

Среди причин ановуляции в репродуктивной гинекологии на первое место выходит СПКЯ, частота которого в структуре эндокринного бесплодия достигает 75 % [1].

Механизм развития ановуляции при СПКЯ тесно связан с гиперандрогений и инсулино-резистентностью. Кроме того, определенную роль имеет нарушение жирового обмена. При ожирении в адипозоцитах, независимо от гонадотропной регуляции, активируется ароматизация тестостерона и андростендиона в эстрадиол и эстрон, соответственно [2]. Результатом этого синтеза является развитие ановуляции и нарушение состояния эндометрия [3].

Еще одной причиной ановуляции является гипоталамо-гипофизарная дисфункция, результатом которой является нарушение соотношения лютропина и фоллитропина [4] или гиперпролактинемия. Оба состояния приводят к абсолютной или относительной гиперэстроге-немии, результатом которой также является нарушение состояния эндометрия в силу неполноценности секреторной фазы менструального цикла [5].

На последнем месте в структуре эндокринных причин бесплодия стоят нарушения гонадного синтеза, связанные с изменениями функции яичников в результате хронических воспалительных заболеваний - сальпингоофорита или эндометрит [6]. Отметим, что причины бесплодия при этой патологии носят обычно смешанный характер и на первое место выходит не ановуляция, а трубно-перитонеальные нарушения или нарушения рецепции эндометрия, обусловленные структурными изменениями тканей репродуктивных органов [7]. Состояние эндометрия оценивается в процессе подготовки к ЭКО, поскольку именно от него зависит успешность проводимого протокола.

В связи с изложенным, нами была проведена сравнительная оценка состояния эндометрия женщин, планирующих проведение ЭКО.

Было обследовано 98 женщин с ановуляторной и 81 пациентка с трубно-перитонеальной формой бесплодия. Все женщины находились в возрасте 25–35 лет (средний возраст в группах составил 27 ± 2,1 год). У всех пациенток был достаточный овариальный резерв, а длительность бесплодия составляла в среднем 4,5 ± 0,5 лет.

Исследования проводились в рамках подготовки к ЭКО на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский центр Династия» с 2015 по 2019 гг.

Для оценки состояния эндометрия перед проведением ЭКО всем женщинам сравниваемых групп была проведено гистологическое исследование эндометрия для определения готовности к ПЭ, а также иммуногистохимическое исследование эстрогеновых и прогестероновых рецепторов и содержание Ki67.

Для получения биопсии и оценки состояния эндометрия всем женщинам проводилась гистероскопия. Исследование проводилось во второй фазе менструального цикла с 21 по 23 дни, после подтверждения готовности эндометрия при ультразвуковом исследовании. Накануне проведения гистероскопического исследования опорожняли кишечник, мочевой пузырь и проводили санацию половых путей женщины 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата.

Отметим, что в большинстве случаев гистероскопическая картина отражала фазу секреции: толстый, складчатый эндометрий, иногда с полиповидными разрастаниями, с богатым сосудистым рисунком. Цвет эндометрия при этом был от ярко-розового до красного. Четко обозначались протоки желез. Отметим, что у 6 (3,3 ± 1,3 %) женщин, страдающих трубноперитонеальной формой бесплодия, гистероскопическая картина была несколько иной: сосудистый рисунок был усилен, в полости матки регистрировались соединительнотканные тяжи, эндометрий был неоднородного цвета, различной толщины. Протоки желез четко не регистрировались.

Еще одним вариантом гистероскопической картины был хронический эндометрит, который визуально выявлялся у 29 (16,2 ± 2,8 %) женщин обеих групп. При осмотре таких пациенток, стенки матки были гиперемированы, при подаче жидкости и движении инструментов - легко травмировалась и кровоточила. Частично определялись участки отечного гипертрофированного эндометрия белесого цвета. Железы белесоватого цвета определялись практически по всему полю обзора.

Результаты гистологического исследования эндометрия до проведения протокола ЭКО представлены в табл. 1.

Гистологические результаты свидетельствовали о том, что состояние эндометрия во многом определялось той патологией, которая послужила основанием для проведения ЭКО. Так, у женщин с эндокринными формами бесплодия нормальное состояние эндометрия (типичный функциональный эндометрий в стадии секреции) регистрировалось в 62 (63,3 ± 4,9 %) случаев, что было достоверно больше, чем у женщин с трубно-перитонеальными формами бесплодия – 14 (6,2 ± 2,7 %) (р < 0,001).

В то же время хронический неактивный эндометрит был выявлен у 16 (16,3 ± 3,7 %) и 48 (59,3 ± 5,5%) женщин, соответственно (р < 0,001). Отметим, что различные формы гиперплазии эндометрия в анамнезе были примерно у одинакового числа женщин в группах – 20 (20,4 ± 4,1%) женщин с эндокринным бесплодием и 15 (18,5 ± 4,3%) с трубноперитонеальными факторами (р>0,05). Отметим, что у 4 (4,9 ± 2,4%) женщин с перитонеальными формами бесплодия в амбулаторных картах были указания имевшие место внутрима-точные синехии.

Таблица 1

|

Гистологическое заключение до проведения протокола ЭКО |

Подгруппа с ановулятор-ным бесплодием (n = 98) |

Подгруппа с трубноперитонеальным бесплодием (n = 81) |

р 1-2 |

||

|

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

||

|

Типичный функционально активный эндометрий в стадии секреции |

62 |

63,3 ± 4,9 |

14 |

6,2 ± 2,7 |

< 0,001 |

|

Хронический неактивный эндометрит |

16 |

16,3 ± 3,7 |

48 |

59,3 ± 5,5 |

< 0,001 |

|

Железистый полип эндометрия функционального типа |

8 |

8,1 ± 2,8 |

4 |

4,9 ± 2,4 |

> 0,05 |

|

Сложная железисто-кистозная гиперплазия эндометрия |

2 |

2,0 ± 1,4 |

1 |

1,2 ± 1,2 |

> 0,05 |

|

Железистая гиперплазия эндометрия функционального типа пролиферативный вариант |

9 |

9,2 ± 2,9 |

2 |

2,5 ± 1,7 |

> 0,05 |

|

Железисто фиброзный полип эндометрия |

1 |

1,0 ± 1,0 |

8 |

9,9 ± 3,3 |

< 0,001 |

|

Внутриматочные синехии |

– |

– |

4 |

4,9 ± 2,4 |

– |

Примечание: р 1-2 – показатель достоверности различия результатов в сравниваемых группах.

Результаты гистологического обследования женщин сравниваемых групп перед проведением протокола ЭКО (% к общему числу женщин в группах)

Далее нами были проведены иммуногистохимические исследования экспрессии эстрогеновых (ЭР) и прогестероновых (ПР) рецепторов, а также содержание маркера пролиферации Ki-67 в эпителии желез и строме эндометрия (табл. 2).

Таблица 2

Результаты иммуногистохимического исследования экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов в тканях эндометрия женщин до проведения протокола ЭКО (M ± m)

|

Показатель |

Подгруппа с ановуляторным бесплодием (n = 98) |

Подгруппа с трубно-перитонеальным бесплодием (n = 81) |

р 1-2 |

|

ЭР(строма) |

120,8 ± 2,6 |

110,2 ± 3,9 |

< 0,05 |

|

ЭР (железы) |

151,6 ± 3,2 |

114,2 ± 2,9 |

< 0,001 |

|

ПР (строма) |

196,4 ± 2,6 |

170,2 ± 3,1 |

< 0,001 |

|

ПР (железы) |

161,8 ± 2,5 |

152,8 ± 2,8 |

< 0,05 |

|

ЭР/ПР (строма) |

0,61 ± 0,02 |

0,67 ± 0,02 |

< 0,05 |

|

ЭР/ПР (железы) |

0,93 ± 0,03 |

0,74 ± 0,02 |

< 0,001 |

Примечание: р 1-2 – показатель достоверности различия результатов в сравниваемых группах.

Рассматривая полученные результаты женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, отметим, что по всем показателям были получены высоко достоверные различия в экспрессии рецептивности эндометрия.

Так, в подгруппе женщин с ановуляторным бесплодием экспрессии эстрогеновых рецепторов составила в строме 120,8 ± 2,6, а в железах эндометрия 151,6 ± 3,2, что было достоверно выше, чем у пациенток с трубно-перитонеальной формой бесплодия (110,2 ± 3,9 и 114,2 ± 2,9) (p < 0,05).

Число прогестероновых рецепторов в строме у женщин с ановуляторным бесплодием (196,4 ± 2,6) было также больше, чем у женщин с трубно-перитонеальной формой (170,2 ± 3,1) (p < 0,001). Что касается ПР в железах эндометрия, то там сохранялись тенденции, ана- логичные ЭР. У пациенток с ановуляторным бесплодием содержание ПР в железах было выше, чем у женщин с перитонеальным бесплодием (161,8 ± 2,5 и 152,8 ± 2,8) (p < 0,001).

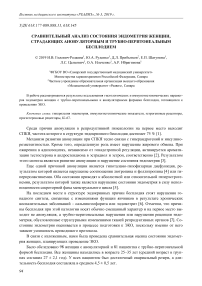

Заслуживает внимания также соотношение ЭР/ПР в строме и железах эндометрия (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение ЭР/ПР в строме и железах эндометрия женщин сравниваемых групп

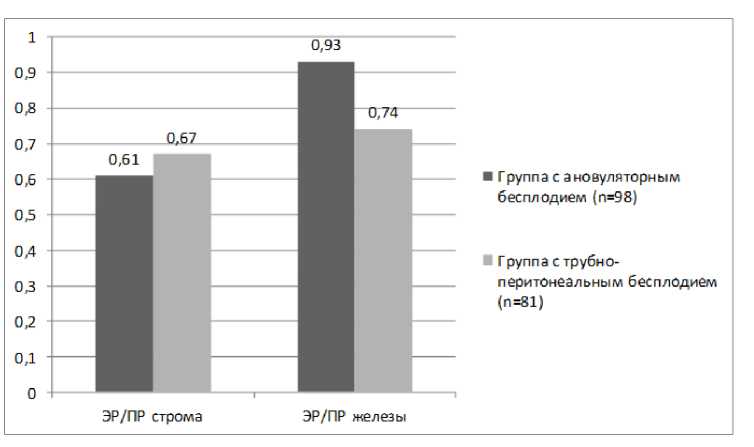

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что у женщин с ановуляторным бесплодием имеется дефицит прогестероновых рецепторов в строме эндометрия и нормальное их содержание в железах. При этом у пациенток с перитонеальными формами бесплодия, у большинства из которых до проведения ЭКО гистологически регистрировался хронический эндометрит, имеется снижение уровня эстрогеновых рецепторов как в строме, так и в железах эндометрия. Что касается содержания показателя пролиферации Кi-67, то полученные до проведения ЭКО результаты приведены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты иммуногистохимического исследования содержания Ki-67 в тканях эндометрия женщин сравниваемых групп до проведения протокола ЭКО

В подгруппе женщин, бесплодие которых было связано с хронической ановуляцией, среднее содержание Ki-67 в строме эндометрия с секреторную фазу менструального цикла составило 6,2 ± 1,3 %, в группе с трубно-перитонеальным бесплодием несколько меньше – 4,2 ± 0,7 (р > 0,05).

В железах эндометрия разница в содержании Ki-67 была еще выраженнее. В группе с ановуляторным бесплодием показатель был 11,4 ± 0,9 %, достоверно ниже содержание Ki-67 было у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием – 7,4 ± 0,8 % (р < 0,05) (табл. 3).

Таблица 3

Результаты иммуногистохимического исследования содержания Ki-67 в тканях эндометрия женщин сравниваемых групп до проведения протокола ЭКО (M ± m)

|

Показатель |

Подгруппа с ановуляторным бесплодием (n = 98) |

Подгруппа с трубно-перитонеальным бесплодием (n = 81) |

р 1-2 |

|

Ki-67 (строма) |

6,2 ± 1,3* |

4,2 ± 0,7** |

|

|

Ki-67 (железы) |

11,4 ± 0,9* |

7,4 ± 0,8** |

Примечание: р 1-2 – показатель достоверности различия результатов в сравниваемых группах.

Таким образом, обобщая полученные нами результаты, можно сделать вывод о том, что при наличии заболеваний органов репродуктивной системы меняется рецептивность эндометрия. В свою очередь рецептивность является одним из патогенетических механизмов формирования патологии эндометрия и может влиять на успешность проведения протокола ЭКО.

Список литературы Сравнительный анализ состояния эндометрия женщин, страдающих ановуляторным и трубно-перитонеальным бесплодием

- Самойлова А.В. Особенности экспрессии рецепторов к эстрадиолу и прогестерону при гиперплазиях эндометрия у женщин с эндокринным бесплодием / А.В. Самойлова, Е.В. Кострова // Журнал акушерства и женских болезней. - 2009. - Т. LVIII (1). - С. 38-43.

- Манухин И.Б. Клинические лекции по гинекологической эндокринологии / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.

- Сеидова Л.А. Исследование маркеров рецептивности эндометрия в цервикальной слизи как неинвазивный метод оценки имплантационного потенциала / Л.А. Сеидова, С.Г. Перминова, Т.А. Демура // Акушерство и гинекология. - 2015. - № 5. - С. 74-79.

- Сыркашева А.Г. Современные представления о дифференцированном подходе к выбору протокола стимуляции суперовуляции в циклах ЭКО / А.Г. Сыркашева, М.В. Агаршева, М.Г Андреева, Н.В. Долгушина, Е.А. Калинина, Е.Л. Яроцкая // Акушерство и гинекология. - 2016. - № 5. - С. 38-43.

- Аганезов С.С. Рецептивность эндометрия у женщин с нарушениями репродуктивной функции / С.С. Аганезов, Н.В. Аганезова, А.В. Мороцкая, К.Ю. Пономаренко // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017. -LXVI. - №.35. - С. 142.

- Таболова В.К. Влияние хронического эндометрита на исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий: морфо-функциональные и молекулярно-генетические особенности (обзор литературы) / В.К. Таболова, И.Е. Корнеева// Акушерство и гинекология. - 2013. - № 10. - С. 17-22.

- Блесманович А.Е. Хронический эндометрит как причина бесплодия / А.Е. Блесманович, А.Г. Алехина // Молодой ученый. - 2016. - № 22.1. - С. 1-3.