Сравнительный анализ стоимости лекарственной терапии самых высокозатратных онкологических заболеваний в городе Москве

Автор: Полякова К.И., Холовня-волоскова М.Э., Бяхов М.Ю., Ермолаева Т.Н., Фисун А.Г., Дубовцева В.А., Олюшина Е.М., Давыдовская М.В., Кокушкин К.А.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Обзоры и аналитика

Статья в выпуске: 2 т.8, 2018 года.

Бесплатный доступ

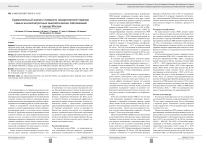

Введение. По данным литературы и оценкам экспертов, рак предстательной железы (РПЖ), рак молочной железы (РМЖ), рак ободочной кишки (РОК), меланома кожи (МК) и почечно-клеточный рак (ПКР) являются самыми высокозатратными онкологическими заболеваниями. Целью исследования стал подсчет медицинских затрат на каждую из этих нозологий с точки зрения бюджета г. Москвы и их сравнение. Методы. Для оценки медицинских затрат на лекарственное обеспечение в г. Москве пациентов с РПЖ, РМЖ, РОК, МК и ПКР построена аналитическая модель в программе MS Excel с учетом данных Канцеррегистра, а также литературных источников. Результаты. Посчитано, что если принимать затраты на лекарственную терапию всех пяти рассматриваемых видов рака за 100 %, то самым затратоемким является РМЖ (41 % затрат), затем МК (20 %), ПКР (15 %), РОК (13 %) и РПЖ (12 %). Если принимать количество проходящих ЛТ больных всеми рассматриваемыми пятью видами рака за 100 %, самый большой процент занимает РМЖ (50 % от общего числа), затем РПЖ (36 %), РОК (9 %), МК (3 %) и ПКР (1 %). Выводы: Представленная в модели структура затрат на лекарственную терапию больных РПЖ, РМЖ, МК, РОК, МК и ПКР в г. Москве показывает, что самым дорогим является лечение пациентов с МК (на 3 % больных уходит 20 % затрат) и ПКР (на 1 % больных уходит 15 % затрат).

Рак предстательной железы, рак молочной железы, рак ободочной кишки, меланома кожи, почечно-клеточный рак, анализ стоимости болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/140243783

IDR: 140243783 | DOI: 10.18027/2224-5057-2018-8-2-12-20

Текст научной статьи Сравнительный анализ стоимости лекарственной терапии самых высокозатратных онкологических заболеваний в городе Москве

В настоящее время из-за стремительно растущего количества инновационных и дорогостоящих медицинских технологий особую актуальность приобрела проблема оптимизации расходов в здравоохранении. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда простого увеличения финансирования недостаточно для решения всех проблем в здравоохранении на высочайшем уровне ни в одной стране мира.

Одним из инструментов, способствующих принятию решений в системе здравоохранения, является фармакоэкономический анализ, и в частности анализ стоимости болезни [1]. Зарубежные эксперты не расценивают анализ стоимости болезни как метод фармакоэкономического анализа, так как в его задачи не входит учет результатов применения конкретных медицинских технологий. Отечественные специалисты относят анализ стоимости болезни к дополнительным методам клинико-экономического анализа [2], подчеркивая тем самым важность этой методики для отечественного здравоохранения.

Анализ стоимости болезни является методом изучения всех затрат, связанных с ведением больных с кон кретным заболеванием за определенный период времени и включающих все этапы оказания медицинской помощи. При проведении данного анализа не предполагается сравнение эффективности медицинских технологий, он применяется для изучения реальной практики ведения больных с конкретным заболеванием [3]. Метод анализа стоимости болезни, не учитывающий эффективность проводимой терапии, является базисным методом экономической оценки и предоставляет организаторам здравоохранения информацию об экономическом ущербе отдельных заболеваний с учетом их структуры [1]. Данный вид анализа используется для планирования бюджета, сравнения бюджета при разных заболеваниях для решения вопроса финансирования различных нозологий на всех уровнях систем здравоохранения. При анализе стоимости болезни возможен расчет прямых, косвенных и неосязаемых затрат.

Рак молочной железы

Рак молочной железы (РМЖ) - это гетерогенная опухоль, включающая несколько вариантов с различными фенотипами, отличающимися по течению заболевания и чувствительности к противоопухолевым воздействиям. РМЖ занимает лидирующее положение среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире с преобладанием в экономически развитых странах [4]: ежегодно свыше 1,7 млн женщин заболевают РМЖ [5].

В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости женщин РМЖ, в том числе и в РФ: за 2005-2015 гг. прирост заболеваемости составил 21,39% [6]. Стандартизированный показатель заболеваемости РМЖ в 2015 г. в России составил 49,75 женщин на 100 тыс. населения, в г. Москве - 49,65. Максимальный уровень заболеваемости РМЖ в РФ отмечается в возрастной группе женщин 40-49 лет [6]. РМЖ лидирует и в структуре смертности женщин от злокачественных новообразований: для всей популяции - 16,7%, в возрастной группе 40-49 лет - 23,1 % [6]. В то же время по данной нозологии в РФ отмечена отрицательная динамика по стандартизованному показателю смертности женщин на 100 тыс. населения за десятилетний период: от 17,26 в 2005 г. до 15,17 в 2015 г. (-12,53% прироста).

В последние годы увеличивается количество пациентов, у которых заболевание диагностировано на 1—11 стадиях. Удельный вес впервые выявленных пациентов с I-II стадиями в России составляет 63%, с III стадией - 26,1 %, с IV стадией - 10% [8]. В прогностически благоприятных группах пациенток 5-летняя безрецидивная выживаемость достигает 98%.

Около 70% случаев РМЖ являются гормонозависимыми. Прогноз заболевания в этом случае наиболее благоприятный, поскольку можно рассчитывать на получение эффекта эндокринной терапии как наименее токсичного и относительно эффективного у данной категории больных метода лечения. Однако длительное применение эндокринной терапии со временем сопровождается развитием резистентности опухоли к данному виду лечения и, соответственно, его неэффективностью.

Более чем у половины больных РМЖ на том или ином этапе заболевания развивается гематогенное метастазирование с поражением отдаленных органов и тканей: легких, печени, костей, реже яичников, кожи [4]. Пик вероятности метастазирования опухолевого процесса приходится на второй - третий годы после первичного лечения, хотя риск метастазирования сохраняется у больных и через 5-10 лет после окончания лечения.

Метастатический РМЖ (мРМЖ) остается неизлечимым на настоящий момент заболеванием, однако современные лечебные подходы позволяют достичь клинически значимого регресса симптоматики и продления жизни. Около 6-10% больных уже на момент установления диагноза имеют метастазы, 5-летняя выживаемость в этой группе составляет около 20%. Медиана выживаемости пациентов с мРМЖ не превышает 20-30 мес. [10]. При наихудшем сценарии, в зависимости от прогностических факторов, примерно у 30% больных с N0 и у 70% с N+ возникает рецидив болезни. В то же время у пациенток в постменопаузе с гормонозависимым РМЖ даже при наличии множественных метастазов медиана продолжительности жизни может достигать четырех лет, колеблясь в пределах от 5 до 50 мес.

Рак предстательной железы

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает первое место по значимости среди опухолей мочеполовой системы и является наиболее частой формой рака у мужчин. Во всем мире в структуре заболеваемости наиболее распространенных видов рака РПЖ занимает четвертое место (до 15% от установленных случаев рака). 70% диагнозов РПЖ устанавливается в развитых странах, где в практику скрининга внедрено определение простатического специфического антигена с последующим патогистологическим исследованием.

Почечно-клеточный рак

На долю рака почки приходится 2% всех злокачественных опухолей [7]. Ежегодно в мире регистрируется около 210 тыс. новых случаев рака почки. Частота заболевания с возрастом растет: большинство случаев приходится на лиц старше 60 лет, в России средний возраст больных составляет 61,4 года.

Почечно-клеточный рак (ПКР) является наиболее распространенным солидным новообразованием в почках, занимая до 90% от всех злокачественных опухолей почек [10]. И распространенность заболевания неуклонно увеличивается: в 2012 г. она составляла 78,5 на 100 тыс. населения, в 2016 г. - 108,9 [И]. Так, в 2015 г. в России было зарегистрировано 21 170 новых случаев ПКР: I-II стадии заболевания были установлены в 61,3% случаев, III - в 16,9% и IV - в 19,9%. Несмотря на улучшение методов диагностики данной патологии, высокую частоту (40-60%) локализованного ПКР, у 25-30% больных ПКР при первичном обследовании выявляют метастазы. При этом летальность больных в течение года с момента установления данного диагноза в России в последние годы несколько снизилась: с 18,3% в 2012 г. до 15,7% в 2016 г. [11].

Выживаемость тесно связана с первоначальной стадией заболевания: 5-летняя выживаемость составляет 50-90% у больных с локализованным опухолевым процессом и снижается до 0-13% у больных с генерализованным процессом [12]. Таким образом, заболеваемость запущенными формами и смертность от ПКР в России остаются высокими.

Рак ободочной кишки

Рак ободочной кишки занимает 2-3 место в структуре злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта и составляет от 4 до 6% всей онкологической заболеваемости. Частота диагнозов РОК в мире составляет 9,4% для мужчин и 10,1% для женщин в структуре онкологической заболеваемости. У почти 70% больных заболевание диагностируется в возрасте старше 65 лет. В России средний возраст больных с первично установленным диагнозом РОК в 2015 г. составил 68,1 года.

РОК может локализоваться в любых анатомических отделах, но частота их поражения неодинакова: преобладающей локализацией РОК является сигмовидная кишка - 50%, на втором месте слепая кишка - 21-23%. Остальные отделы поражаются гораздо реже. В 1-3% случаев наблюдается первично-множественная локализация опухоли.

В России с 2005 по 2015 г. отмечался рост распространенности РОК: на 100 тыс. населения в 2005 г. было зарегистрировано 85 больных, в 2015 г. - 133 больных, среднегодовой темп прироста заболеваемости составил 1,24%. В 2015 г. стандартизованный показатель заболеваемости РОК составил 14,72 на 100 тыс. населения, а стандартизированный показатель смертности - 8,13 на 100 тыс. населения. При этом среднегодовой темп снижения смертности с 2005 до 2015 г. оказался статистически незначимым (0,29%).

Меланома кожи

Меланома - высокозлокачественная мезенхимальная опухоль с агрессивным клиническим течением, развивающаяся из меланоцитов и являющаяся одним из наиболее трудно поддающихся лечению видов злокачественных опухолей, при котором размер первичного очага не определяет степень тяжести и распространенности заболевания. Помимо меланомы кожи, составляющей более 90%, существуют также внекож-ные формы опухоли, к которым относят меланому слизистых (желудочно-кишечный тракт, гениталии, полость носа и носовые пазухи), оболочек головного и спинного мозга, глазную меланому. В связи с выраженным преобладанием в структуре меланомы кожной формы последняя является наиболее изученной с точки зрения прогноза и возможностей лечения. Злокачественная меланома кожи составляет 1 -4% всех онкологических заболеваний. На долю меланомы приходится около 4% от всех форм рака кожи, однако она является причиной 80% смертей в группе злокачественных новообразований кожи.

Отмечается стремительный рост заболеваемости меланомой кожи в различных странах. В России данный показатель остается не очень высоким (3,88 заболевших на 100 тыс. населения), хотя мировые тенденции роста заболеваемости также прослеживаются. За период с 2005 по 2015 г. наблюдался рост распространенности меланомы кожи: от 38 больных на 100 тыс. населения в 2005 г. до 57 больных на 100 тыс. населения в 2015 г.; таким образом, за 10 лет (2004-2014) прирост заболеваемости составил 20,14%. При этом в 2015 г. в России стандартизованный показатель смертности от меланомы кожи составил 1,5 на 100 тыс. населения.

В данной статье представлен анализ прямых затрат на лекарственную терапию пяти самых высокозатратных онкологических заболеваний: рака молочной железы, рака предстательной железы, почечно-клеточного рака, рака ободочной кишки и меланомы кожи в г. Москве за период 2014-2016 гг.

Методы

Цель анализа - определить и сравнить бюджеты льготного лекарственного обеспечения пяти самых затратных онкологических нозологий за период 2015-2016 гг. в г. Москве.

Сотрудниками ГБУ «НПЦ КИОМТ ДЗМ» на основании проведенного анализа российских и международных клинических рекомендаций, с учетом утвержденных федеральных стандартов и порядков оказания медицинской помощи были построены модели прямых затрат на льготное лекарственное обеспечение по пяти высокозатратным видам рака. Вышеуказанные модели были построены в программе MS EXCEL на основании данных ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» (ЦЛО), проводящего централизованный сбор и обработку информации об отпуске лекарственных препаратов по региональной и федеральной льготе по отдельным диагнозам, с учетом официально зарегистрированных в Государственном реестре предельных отпускных цен (в случае медикаментов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов) или цен на сайтах aptekamos.ru и pharmindex.ru. Эпидемиология, включающая распространенность, заболеваемость, смертность, формы и стадии пяти исследуемых видов злокачественных заболеваний, была описана на основании литературных данных, интервью со специалистами

Департамента здравоохранения в области онкологии, информации из электронных баз данных (Канцерре-гистр) и ЦЛО. Построены калькуляторы стоимости пяти онкологических заболеваний с делением на стадии, виды, типы и формы раков.

При построении моделей рассматривались схемы лекарственной терапии с учетом курсовой дозы, количества курсов и других факторов, влияющих на общие затраты на лекарственную терапию. Кроме того, принималась во внимание направленность заболевания: стадия заболевания, распространенность процесса, степень злокачественности, а также наличие факторов, оказывающих влияние на эффективность терапии.

Результаты

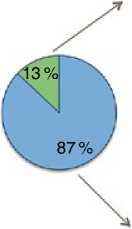

Результаты проведенного эпидемиологического исследования пяти высокозатратных онкологических заболеваний (рака молочной железы, рака предстательной железы, почечно-клеточного рака, рака ободочной кишки и меланомы кожи) позволили охарактеризовать структуру распределения пациентов по данным нозологиям в г. Москве (рис. 1).

■ РПЖ

□ РМЖ

□ РОК

□ мк

■ ПКР

Рисунок 1. Распределение пациентов, страдающих самыми затратными онкологическими заболеваниями

Рак молочной железы

Особенности течения и возможности лечения РМЖ определяются не только распространенностью процесса (стадией заболевания) и степенью злокачественности, но и биологическими особенностями опухолевых клеток: экспрессией рецепторов эстрогенов и прогестерона, HER2 статусом, возрастом и состоянием овариальной функции больной. От совокупности данных факторов зависит тактика выбора лекарственной терапии и затраты, что было учтено при построении моделей.

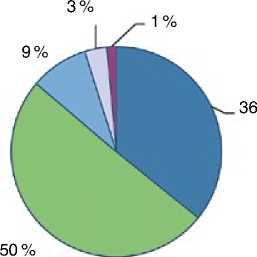

Пациенты, страдающие РМЖ, были представлены следующими группами: вновь выявленные пациенты (не включая случаи мРМЖ) -21%; пациенты, продолжающие терапию с предыдущего года (получающие эндокринную терапию), - 62% и пациенты с рецидивом и метастазами (включая новых пациентов) -17% (рис. 2).

Проведенный анализ показал, что из всех вновь выявленных пациентов, страдающих РМЖ, 71,8% получали лекарственную терапию; 23,3% получили только хирургическое лечение и находились под наблюдением врача, лекарственная терапия не проводилась; 4,9% умерло от злокачественного новообразования в течение одного года с момента установления диагноза. По данным Кар-церрегистра и ЦЛО, из 71,8% пациентов, получавших лекарственную терапию в 2014-2016 гг., у 30% был выявлен HER2+ и у 70% - HER2- РМЖ, расходы на их лекарственную терапию составили 90 и 10% всех затрат на лечение новых пациентов соответственно.

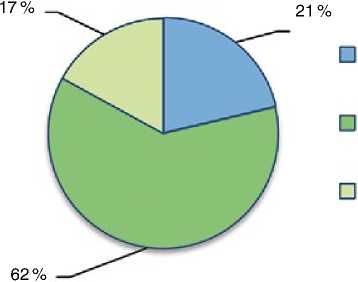

Среди пациентов, начавших лечение в предыдущие годы и продолжающих эндокринную лекарственную терапию, препараты АГРГ (аналоги гонадотропин-рилизинг гормона: гозерелин, лейпрорелин и др.) получали 4,2% пациентов; АГРГ+ИА (аналоги гонадотропин-рилизинг гормона + ингибиторы ароматазы) - 3,1%; ИА (ингибиторы ароматазы: анастрозол, летрозол, эксеместан) - 69,1%; Т (тамоксифен) - 19,7%; Т+АГРГ (тамоксифен + аналоги гонадотропин-рилизинг гормона) - 1,5%; Т+ИА (тамоксифен + ингибиторы ароматазы) - 2,4% (рис. 3).

На 17% пациентов с рецидивом или метастазами (включая 6,3% от вновь выявленных пациентов) приходится

Новые пациенты на терапии

Рисунок 2. Распределение пациентов, страдающих раком молочной железы, по группам

Пациенты, продолжающие эндокринную терапию (схемы лечения)

Пациенты, с рецидивом или метастазами (включая новых пациентов)

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

69,1 %

□ ИА

■Т

□ АГРГ

в АГРГ+ИА

19,7 %

□ Т +ИА

Рисунок 3. Лекарственная терапия пациентов, страдающих раком молочной железы, продолжающих терапию с предыдущего года

о Без метастазов □ С метастазами

□ Местно распространенные формы

(Т 3-4 То Мо)

■ Локализованные формы (Т 1-2 Nо Мо)

Рисунок 4. Распределение новых пациентов, страдающих раком предстательной железы

а Пациенты, которым не проводится лекарственная терапия

□ Рецидив или IV стадия и нерезектабельная опухоль

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

рак рак

Гистологически не подтвержденный светлоклеточный

□ Гистологически подтвержденный светлоклеточный

Рисунок 5. Распределение пациентов, страдающих почечноклеточным раком

самая большая часть затрат (68%) на терапию РМЖ в г. Москве. Среди них 35% пациентов имели HER2+, на них было потрачено 59% от общей суммы расходов на лекарственную терапию РМЖ в г. Москве (87% от затрат на лекарственную терапию мРМЖ). При лекарственной терапии данной категории пациентов использовались следующие схемы, включающие лекарственные препараты (МНН): трастузумаб, трастузумаб-эмтанзин, пертузу-

маб, пертузумаб + трастузумаб. На метастатических пациентов с HER2– (65%) затрачено 9% от общих расходов на лекарственную терапию РМЖ в г. Москве (13% затрат на лекарственную терапию мРМЖ).

Рак предстательной железы

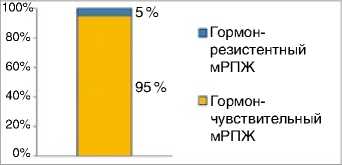

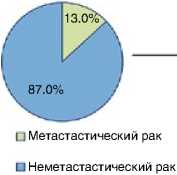

Анализ заболеваемости пациентов, страдающих РПЖ, за период 2014–2016 гг. позволил сделать вывод о том, что среди принимающих лекарственную терапию больных РПЖ 32% были вновь выявленными пациентами, а 68% продолжали назначенную ранее терапию. Среди вновь выявленных пациентов у 87% не было метастазов, из них почти 67,6% имели локализованные формы РПЖ, а у остальных были диагностированы местно-распространенные формы (рис. 4).

Затраты на лекарственную терапию (лекарственные препараты (МНН): гозерелин, бикалутамид, флутамид, бусерелин и др.) в указанной группе пациентов составили 10,4% от всех расходов на лечение больных, страдающих РПЖ в г. Москве (53,5% затрат на вновь выявленных пациентов). Среди вновь выявленных пациентов с метастазами (13%) у 95% обнаружен гормоночувствительный рак предстательной железы, у 5% – гормонорезистентный. На данную категорию больных приходится 9% от общих затрат на пациентов с РПЖ (46,5% затрат на вновь выявленных пациентов). Среди пациентов с метастатическим раком, которые продолжали терапию, 85% были гормоночувствительными, 15% – гормонорезистентными.

Соотношение РПЖ с метастазами и без у пациентов, продолжающих терапию, оказалось таким же, как и у вновь выявленных пациентов – 13 и 87% соответственно.

Почечно-клеточный рак

Среди пациентов с ПКР лекарственную терапию получают только те, которые находятся на четвертой стадии заболевания, остальным проводится хирургическое лечение (рис. 5).

Среди пациентов, получающих лекарственную терапию, у 89,4% был диагностирован гистологически подтвержденный светлоклеточный рак. В первой линии у этих пациентов применялся сорафениб (57,3%), сунитиниб (20,3%), пазопаниб (18,2%), бевацизумаб + интерферон (3,5%) и темсиролимус (0,7%). Затраты на лечение пациентов данной группы составляют 93% от общих затрат для рака почки. При этом после терапии первой линии эффект от лечения не был достигнут у 5% больных, в связи с чем они переводились на поддерживающую терапию. Когорта пациентов, ответивших на терапию первой линии, составила 95%. Среди пациентов, продолжающих лечение и переведенных на вторую линию терапии в связи с прогрессированием заболевания, 4,2% составили пациенты, у которых ранее применялись ингибиторы ангиогенеза, и 95,8% – у которых применялись цитокины. В первой группе самыми назначаемыми препаратами стали со-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

24.0%

30.2%

il Стадия 0-1 Tis, T 1 sm 1-2

□ Стадия 2

■ Стадия 3

□ Стадия 1

T 1 sm3, T 2NoMo

Рисунок 6. Распределение пациентов, страдающих раком ободочной кишки

Рисунок 7. Распределение больных меланомой кожи, получающих лекарственную терапию

100%

80%

60%

40%

20%

0%

7.9 %

8.8 %

14.9 %

20.3 %

48.1 %

-

□ Стадия IV

-

■ Стадия III

-

□ Стадия IB

-

□ Стадия IA

" Стадия II

Рисунок 8. Распределение новых пациентов по стадиям

Рисунок 9. Распределение пациентов с рецидивом по стадиям

рафениб (323%), сунитиниб (24,2%), пазопаниб (23,9%) и эверолимус (16,2%). После терапии цитокинами сорафениб назначался в 39,3% случаев, сунитиниб – в 28,5% и пазопаниб – в 28,5%. У 10,6% пациентов на четвертой стадии заболевания гистологически не подтверждался диагноз светлоклеточного рака почки. Среди этих пациентов в первой линии применялся сорафениб (56,9%), су-нитиниб (20,1%), пазопаниб (18,1%) и эверолимус (4,2%).

Таким пациентам назначалась только поддерживающая терапия с последующим наблюдением.

Рак ободочной кишки

Среди пациентов, страдающих РОК и получающих лекарственную терапию, 94% являлись вновь выявленными и только 6% продолжали лечение.

Пациенты с мРОК составили 13% от общего количества вновь выявленных больных. Расходы на лекарственную терапию вновь выявленных пациентов с метастатическим раком составили 58,3% от общих затрат на всех пациентов с РОК (72,7% от затрат на вновь выявленных пациентов). Наиболее часто наблюдались пациенты с распространенными метастазами в забрюшинные лимфоузлы, по брюшине, в кости или со множественными метастазами в легкие (70%); пациенты с изолированными метастазами в печень и (или) легкие резектабельные и потенциально резекта-бельные случаи составили 30%. Нерезектабельные метастазы в группе пациентов с изолированными метастазами встречались с частой 15%, потенциально резектабель-ные – 25% и резектабельные – 60%. При лечении пациентов с мРОК использовались схемы в комбинации с высокозатратными лекарственными препаратами (МНН): бевацизумабом, панитумумабом, цетуксимабом и др.

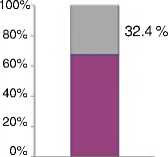

На пациентов с диагнозом «неметастатический РОК» (87% от общего количества вновь выявленных пациентов с РОК) приходится 21,9% от общих затрат на терапию пациентов с РОК (27,3% затрат на вновь выявленных пациентов). В зависимости от стадии заболевания пациенты с неметастатическим РОК распределялись следующим образом: 0 стадия – 7,5%, 1 стадия – 38,3%, 2 стадия – 24%, 3 стадия – 30,2% (рис. 6).

Меланома кожи

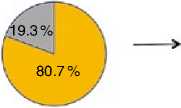

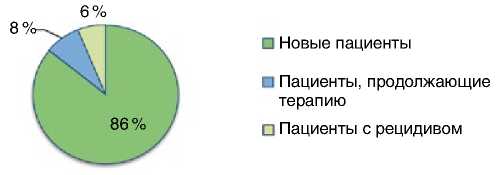

Тактика выбора лекарственной терапии при меланоме кожи зависит от стадии заболевания, наличия BRAF, с-Kit, NRAS мутаций. Для лечения пациентов, имеющих BRAF-мутацию (65% от общего количества пациентов), применялась монотерапия лекарственными препаратами (МНН) вемурафениб и дабрафениб и комбинированная терапия вемурафениб + траметиниб; для пациентов без BRAF-мутации применялась высокозатратная моно- и комбинированная терапия с лекарственными препаратами (МНН) пем-бролизумаб, ниволумаб и ипилимумаб. Среди пациентов, страдающих меланомой кожи и получающих лекарственную терапию, 86% составили вновь выявленные пациенты, 8% – продолжающие терапию с предыдущего года и 6% – в стадии рецидива (не получавшие лекарственную терапию в предыдущем периоде в связи с ремиссией) (рис. 7).

Среди новых пациентов 20,3% находись на стадии IA, 14,9% – на стадии IB, 48,1% – на стадии II, 8,8% – на стадии III, 7,9% – на стадии IV (рис. 8).

Пациентам со стадиями IA, IB, II проводится лекарственная терапия интерфероном альфа. Среди пациентов

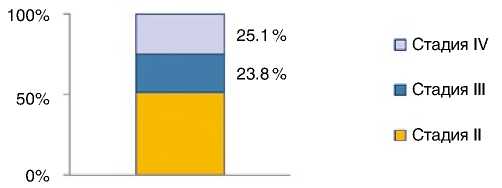

в рецидиве 51,1% находились на стадии II, 23,8% - на стадии III и 25,1 % - на стадии IV заболевания (рис. 9).

Затраты на лекарственную терапию вновь выявленных пациентов составили 37,1% от общих затрат на лечение меланомы кожи в г. Москве; затраты на пациентов, продолжающих терапию с предыдущего периода, - 37,8%; на пациентов с рецидивом - 25,1 %.

Заключение

Таким образом, если общее количество пациентов, страдающих рассматриваемыми пятью видами злока чественных заболеваний и получивших лекарственную терапию, принять за 100%, то самый большой процент по распространенности заболевания занимает рак молочной железы (50% от всех больных), и далее распределение происходит следующим образом: рак предстательной железы (36%), рак ободочной кишки (9%), меланома кожи (3%) и почечно-клеточный рак (1 %).

Если принимать затраты на лекарственную терапию всех пяти рассматриваемых видов злокачественных заболеваний за 100%, то самым затратоемким также является рак молочной железы (41% затрат), затем - меланома кожи (20%), почечно-клеточный рак (15%), рак ободочной кишки (13%) и рак предстательной железы (12%).

Список литературы Сравнительный анализ стоимости лекарственной терапии самых высокозатратных онкологических заболеваний в городе Москве

- Ягудина Р. И., Зинчук И. Ю., Литвиненко М. М. Анализ «стоимости болезни»: виды, методология, особенности проведения в Российской Федерации. 2012. Т. 5. № 1. С. 4-9.

- Yagudina R. I., Zinchuk I. Yu., Litvinenko M. M. Analiz "stoimosti bolezni": vidy, metodologiya, osobennosti provedeniya v Rossiyskoy Federatsii. Farmakoekonomika. 2012. Vol. 5. No. 1. P. 4-9 (In Russ.)

- Омельяновский В. В., Авксентьева М. В., Деркач Е. В., Свешникова Н. Д. Анализ стоимости болезни -проблемы и пути решения//Педиатрическая фармакология. 2011. Т. 8. № 3. С. 6-12.

- Omel’yanovskiy V. V., Avksent’eva M. V., Derkach E. V., Sveshnikova N. D. Analiz stoimosti bolezni -problemy i puti resheniya. Pediatricheskaya farmakologiya. 2011. Vol. 8. No. 3. P. 6-12 (In Russ.)

- Кокушкин К. А. Основы фармакоэкономики//Московская медицина. 2017. № 5 (20). С. 68-73.

- Kokushkin K. A. Osnovy farmakoekonomiki. Moskovskaya meditsina. 2017. No. 5 (20). P. 68-73 (In Russ.)

- Пак Д. Д., Рожкова Н. И., Ермощенкова М. В., Назаров А. А., Фомин Д. К., Рубцова Н. А. Электроимпедансная томография в скрининге заболеваний молочной железы//Медицинская визуализация. 2012. № 2. С. 35.

- Pak D. D., Rozhkova N. I., Ermoshchenkova M. V., Nazarov A. A., Fomin D. K., Rubtsova N. A. Elektroimpedansnaya tomografiya v skrininge zabolevaniy molochnoy zhelezy. Meditsinskaya vizualizatsiya. 2012. No. 2. P. 35 (In Russ.)

- Злокачественные новообразования в России в 2011 году (заболеваемость и смертность)/под ред. В. М. Чиссова, В. В. Старинского, Г. В. Петровой. М., 2013. 289 с.

- Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2011 godu (zabolevaemost’ i smertnost’). Eds. V. M. Chissov, V. V. Starinskiy, G. V. Petrova. Moscow, 2013. 289 p. (In Russ.)

- Каприн А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность). М.: ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздрава России, 2017. 250 с.

- Kaprin A. D., Starinskii V. V., Petrova G. V. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2015 godu (zabolevaemost’ i smertnost’). Moscow: FGBU "MNIOI im. P. A. Gertsena" Minzdrava Rossii, 2017. 250 p. (In Russ.)

- Алексеев Б. Я., Каприн А. Д., Матвеев В. Б., Нюшко К. М. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению рака предстательной железы. Ассоциация онкологов России. Москва: Издательская группа РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 2014. 43 c.

- Alekseev B. Ya., Kaprin A. D., Matveev V. B., Nyushko K. M. et al. Klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu raka predstatel’noy zhelezy. Assotsiatsiya onkologov Rossii. Moscow: Izdatel’skaya gruppa RONTs im. N. N. Blokhina RAMN, 2014. 43 p. (In Russ.)

- Давыдов М. И. Онкология. Клинические рекомендации. М.: Издательская группа РОНЦ, 2015. 680 с.

- Davydov M. I. Onkologiya. Klinicheskie rekomendatsii. Moscow: Izdatel’skaya gruppa RONTs, 2015. 680 p. (In Russ.)

- Артамонова Е. В. Новые возможности терапии химиорезистентного рака молочной железы//Эффективная фармакотерапия. Онкология, гематология и радиология. 2014. № 1 (14).

- E. V. Artamonova. Novye vozmozhnosti terapii khimiorezistentnogo raka molochnoy zhelezy. Effektivnaya farmakoterapiya. Onkologiya, gematologiya i radiologiya. 2014. No. 1 (14) (In Russ.)

- Глыбочко П., Аляев Ю., Дзеранов Н. и др. Виртуальное моделирование операций при опухоли почки//Врач. 2013. № 10. С. 2-8.

- Glybochko P., Alyaev Yu., Dzeranov N. et al. Virtual’noe modelirovanie operatsiy pri opukholi pochki. Vrach. 2013. No. 10. P. 2-8 (In Russ.)

- Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П. А. Герцена» Минздрава России, 2016. 236 с.

- Sostoyanie onkologicheskoy pomoshchi naseleniyu Rossii v 2015 godu. Moscow, 2016. 236 p. (In Russ.)

- Алексеев Б. Я., Говоров А. В., Шпоть Е. В., Акопян Г. Н. Рак паренхимы почки//Урология. Российские клинические рекомендации/под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. Пушкаря. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. С. 279-312.

- Alekseev B. Ya., Govorov A. V., Shpot’ E. V., Akopyan G. N. Rak parenkhimy pochki. In: Urologiya. Rossiyskie klinicheskie rekomendatsii. Eds. Yu. G. Alyaev, P. V. Glybochko, D. Yu. Pushkar’. Moscow: GEOTAR-Media, 2016. P. 279-312 (In Russ.)