Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии

Автор: Шабанов Виктор Леннарович, Краснов Михаил Михайлович

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Социологические и гуманитарные науки

Статья в выпуске: 3-1 т.8, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен сравнительный анализ динамики уровня жизни населения России и Германии. Оценки уровня жизни проведены с использованием статистических материалов выборочных бюджетных обследований домохозяйств обеих стран. Обосновывается современный методологический подход к исчислению дохода, принятый в бюджетных обследованиях. Анализируется совместная динамика дохода и величины прожиточного минимума, делаются выводы о складывающихся тенденциях в уровне жизни населения РФ в 2000-2014 гг. Проводится анализ территориального и социальнодемографического профиля бедности в РФ и Германии, выявляются группы населения, в большей степени подверженные риску бедности в обеих странах. Отмечаются особенности бедности в РФ, сохраняющиеся длительное время: концентрация бедности в сельской местности, риск бедности у молодежи и семей с детьми, высокая подверженность бедности работающего населения. Проводится сопоставление структуры потребления в РФ и Германии в стоимостном и физическом (для продовольствия) выражении за 2005-2012 гг. Складывающиеся тенденции в потреблении связываются с динамикой уровня жизни. Делаются выводы об ослаблении позитивных тенденций в структуре потребления и в динамике уровня жизни, характерных для первой половины 2000-х гг.

Домохозяйство, уровень жизни, доходы, прожиточный минимум, бедность, потребление, структура потребительских расходов, бюджетные обследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14951210

IDR: 14951210 | УДК: 316. | DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-3/1-143-149

Текст научной статьи Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии

Уровень жизни – социально-экономическая категория, определяемая через показатели потребления, его объема и структуры. Наиболее общим показателем потребления является доход. Современный методологический подход в исчислении дохода был сформулирован Дж.Р. Хиксом в 1946 г.; он состоит в том, что доход – это «максимальная стоимость, которую человек может потребить в течение недели, и при этом, как он ожидает, к концу недели он будет столь же состоятелен, что и в ее начале». В дальнейшем Хикс уточнил, как следует понимать одинаковую состоятельность в конце и в начале недели – как «максимальное количество денег, которое индивидуум, … как он ожидает, будет способен тратить каждую последующую неделю» [1, p. 128].

Международная организация труда, используя данный методологический подход, приводит три принципа, которые должны учитываться при исчислении дохода:

-

– чтобы считаться «доходом», расходы должны обеспечиваться ожидаемыми и более или менее регулярными поступлениями;

-

– эти поступления должны вносить вклад в текущий уровень экономического благополучия домохозяйства;

-

– если расходы осуществляются за счет выбытия капитала домохозяйства, то они не должны учитываться при исчислении дохода [2].

Данные принципы лежат в основе современных бюджетных обследований домашних хозяйств, являющихся основным источником информации по доходам, которые проводятся статистическими службами многих стран мира. В рамках бюджетных обследований Росстата с 1997 г. денежный доход трактуется как объем средств, которыми располагали домохозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений без привлечения ранее накопленных или заемных средств в период обследования [3 (2012), с. 11].

Для получения корректного представления о динамике уровня жизни необходимо соотносить денежный доход с некоторым пороговым уровнем – социальным нормативом, в качестве которого обычно берется величина прожиточного минимума (ПМ). Росстат вводит величину ПМ как денежную оценку «потребительской корзины» – потребительского набора, содержащего минимально необходимое для физического и социального выживания количество продуктов питания, товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы [4 (2015), с. 179-180].

Динамика денежного дохода, соотнесенного с величиной ПМ, была восходящей с 2000 по 2012 гг., за исключением небольших спадов в 2005, 2008, 2011 гг. После 2012 г. наметился нисходящий тренд. В целом за 1999 ‒ 2012 гг. данный показатель увеличился с 183 до 357%, после чего к 2014 г. он снизился до 345% [4 (2003), с. 169; 4 (2010), с. 171; 4 (2015), с. 139].

В российской статистике, наряду с денежным доходом, используется также ряд других видов дохода, в том числе валовой, представляющий собой сумму денежных доходов и стоимости натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в домохозяйство. Учет в составе валового дохода оцененных в денежной форме натуральных поступлений важен для более корректного представления о благосостоянии домохозяйств, особенно сельских, для которых доля натуральных поступлений остается весомой, хотя и обнаруживает тенденцию к снижению (с 17,6% в 2004 г. до 7,5% в 2014 г. [3 (2008), с. 12, 13; 3 (2015), с. 18]). При расчетах численности малоимущего населения Росстатом именно валовой доход соотносится с величиной ПМ. Малоимущим считается человек, чей валовой доход (рассчитанный как среднедушевой по домохозяйству, в котором он проживает) не превышает одной величины ПМ [4 (2015), с. 180].

В странах ЕС численность малоимущего населения связывается не с величиной ПМ, а со средним или медианным значением дохода в стране, который рассчитывается с учетом весовых коэффициентов, определяемых внутри каждого домашнего хозяйства: вес 1 присваивается первому взрослому в домохозяйстве (старше 14 лет), 0,5 ‒ каждому последующему, 0,3 – каждому ребенку. В частности, в Германии малоимущим считается человек, чей «взвешенный доход» после вычета социальных трансфертов не превышает 60% от среднего по стране [5 (2015), p. 180].

При анализе социально-демографического и территориального профиля бедности Росстат вводит индекс «риска бедности», который определяется как «отношение уровня бедности по конкретной группе населения к уровню бедности по населению в целом» [6, с. 102]. Анализ динамики индекса за 2004 ‒ 2014 гг. по населенным пунктам разного размера (табл. 1) демонстрирует выраженную обратную зависимость между размером и «подверженностью бедности», причем это касается как сел, так и городов. Только в городах с населением свыше 250 тыс. чел., в которых в 2014 г. жило 36% населения страны, индекс риска бедности заметно меньше 1; в средних по размеру городах (от 100 до 250 тыс., 8,3% населения) он стабильно держится вблизи 1. Во всех населенных пунктах с числом жителей меньше 100 тыс. чел. индекс риска бедности превышает 1 и, чем меньше размер поселения, тем он выше. Особенно неблагоприятная тенденция складывается в группе средних по размеру сел (1-5 тыс. чел.): их подверженность бедности, и без того одна из самых высоких, с течением времени растет. Данная ситуация – крайне настораживающая, так как в этих селах проживает около половины сельского населения страны; ухудшающееся качество жизни в них ставит под угрозу всю сложившуюся систему сельского расселения [7; 8, с 326; 9].

Анализ динамики индекса за 2004 ‒ 2014 гг. среди основных возрастных групп (табл. 1) показывает, что в наибольшей степени подвержена бедности возрастная группа до 16 лет. Это означает, что семьи с детьми, особенно неполные и многодетные, имеют повышенный риск попадания в категорию бедных. Причем, в 2004 ‒ 2010 гг. ситуация для них ухудшалась, после 2010 г. наступила стабилизация на очень высоком уровне индекса риска бедности.

Для группы трудоспособного населения индекс балансирует на уровне близости к 1. Это очень неблагоприятная тенденция, так как она может свидетельствовать либо о низкой занятости населения в трудоспособном возрасте, либо о том, что наличие работы не дает гарантии от бедности. Феномен широкого представительства работающих в общей численности бедного населения («новых бедных») был замечен исследователями в 1990-е гг.; он остается актуаль- ным и в наше время [10, 11, 12], хотя налицо позитивный тренд: за период 2004‒2014 гг. риск бедности для занятого населения снизился с 0,91 до 0,88.

Таблица 1. Индекс риска бедности в населенных пунктах разного размера и в некоторых группах населения в 2004, 2010 и 2014 гг., %

Table 1. The Index of poverty risk in populated areas of different size and in some population groups in 2004, 2010 and 2014, %

|

2004 |

2010 |

2014 |

|

|

Города и поселки гор. типа |

0,85 |

0,816 |

0,823 |

|

в т. ч. с населением |

|||

|

св. 1 млн чел. |

0,67 |

0,40 |

0,43 |

|

от 250 тыс. до 1 млн |

0,71 |

0,65 |

0,55 |

|

от 100 тыс. до 250 тыс. |

0,99 |

0,87 |

0,98 |

|

от 50 тыс. до 100 тыс. |

1,09 |

1,11 |

1,15 |

|

менее 50 тыс. |

1,19 |

1,16 |

1,21 |

|

Села |

1,41 |

1,506 |

1,508 |

|

в т. ч. с населением |

|||

|

св. 5 тыс. чел. |

1,38 |

1,39 |

1,43 |

|

от 1 до 5 тыс. чел. |

1,37 |

1,48 |

1,53 |

|

от 200 до 1000 чел. |

1,45 |

1,64 |

1,55 |

|

менее 200 чел. |

1,86 |

2,50 |

2,50 |

|

по возрастным группам |

|||

|

в том числе |

|||

|

моложе трудоспособного |

1,31 |

1,47 |

1,46 |

|

трудоспособное |

0,99 |

0,99 |

0,98 |

|

старше трудоспособного |

0,72 |

0,56 |

0,57 |

|

по отношению к занятости |

|||

|

занятые в экономике |

0,91 |

0,88 |

0,88 |

|

безработные |

1,62 |

2,44 |

2,00 |

Рассчитано по: [4 (2005), с. 209; 4 (2011), с. 183; 4 (2015), с. 164-165].

Несмотря на разные подходы к оценкам численности малоимущих в России и Германии, сравнение индексов риска бедности для обеих стран корректно, так как сам индекс рассчитывается по одной формуле и для аналогичных (сопоставимых по статусу) групп населения.

Анализ показывает, что основные различия между двумя странами связаны с положением молодежи, занятого населения и безработных и жителей крупных городов. В РФ риск попадания в категорию бедных для лиц моложе 16 лет составляет 1,46 против 0,91 для лиц моложе 18 лет в Германии. Сильно уязвимое положение детей в РФ «тянет» за собой не только неполные семьи (для которых риск бедности в Германии, как и, вероятно, в России, очень велик, составляя 2,2), но и полные семьи с одним или двумя детьми, риск бедности которых в Германии – один из самых низких (0,53). Несмотря на то, что риск бедности у занятого населения в России ниже 1, его положение в Германии значительно лучше (риск бедности – 0,53). Одновременно с этим положение безработных в Германии гораздо напряженнее, чем в России (риск бедности – 4,3).

Еще одно различие, которое можно проследить в отсутствии данных по населенным пунктам разного размера и статуса в Германии, состоит в том, что в крупнейших городах Германии – Берлине и Гамбурге – и в наиболее урбанизированной земле – Северном Рейне-Вестфалии – риск бедности выше, чем в большинстве провинций: соответственно 1,38, 1,09 и 1,1. По-видимому, в Германии нет четкой зависимости уровня жизни населения от характера местности (город/село), что подтверждает ее статус одной из наиболее развитых стран мира.

Таким образом, несмотря на более чем трехкратный формальный рост реальных доходов в РФ за 2000 ‒ 2014 гг., позитивные изменения в социально-демографическом профиле бедности были не столь заметны, особенно при сравнении с аналогичным профилем бедности в Германии. Уязвимыми в России остаются те группы населения, чье положение в стране с высоким уровнем жизни должно быть прочным и устойчивым – молодежь, семьи с детьми, работающее население, жители малых городов.

Анализ потребления, его структуры в стоимостном и физическом выражении, является составной частью комплексного исследования уровня жизни. С показателем дохода, исчисляемого через расходы, методологически и статистически тесно связан показатель потребительских расходов [3 (2012), с. 11]. По их структуре, по соотношению в ней удельных весов тех или иных благ можно судить об уровне жизни. Сопоставим структуры потребительских расходов населения РФ и Германии за период 2005‒2011 гг. (табл. 2, 3).

Таблица 2. Структура потребительских расходов в Германии, %

Table 2. The Structure of consumption expenses in Germany, %

|

2005 |

2007 |

2009 |

2012 |

|

|

Потребительские расходы (Private Konsumausgaben), в среднем на члена домохозяйства |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в т.ч. |

||||

|

Пищевые продукты, алкогольные напитки, табачные изделия |

13,4 |

14,4 |

14,0 |

13,9 |

|

Одежда и обувь |

4,8 |

4,5 |

4,5 |

4,6 |

|

Бытовые приборы, интерьер |

6,3 |

5,8 |

5,4 |

5,5 |

|

Проживание, электроэнергия, содержание жилья |

33,2 |

33,5 |

33,6 |

34,5 |

|

Транспортные расходы |

13,5 |

14,1 |

15,1 |

14,2 |

|

Досуг, развлечения и культура; гостиницы и рестораны |

16,9 |

16,4 |

16,0 |

16,1 |

|

Прочее |

11,9 |

11,3 |

11,4 |

11,2 |

Источник: [5 (2013), p. 164; 5 (2015), p. 170].

Таблица 3. Структура потребительских расходов в РФ, %

Table 2. The Structure of consumption expenses in Russia, %

|

2005 |

2007 |

2009 |

2012 |

2014 |

|

|

Потребительские расходы, в среднем на члена домохозяйства |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

в т.ч. |

|||||

|

Продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия |

35,9 |

30,8 |

32,9 |

30,6 |

31,3 |

|

Одежда и обувь |

10,7 |

10,4 |

10,4 |

10,1 |

8,9 |

|

Бытовая техника, предметы домашнего обихода, уход за домом |

7,2 |

7,3 |

7,0 |

6,3 |

6,3 |

|

Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ |

11,3 |

11,6 |

10,8 |

10,9 |

10,3 |

|

Эксплуатация транспортных средств, транспортные услуги |

6,3 |

6,6 |

7,5 |

7,8 |

8,3 |

|

Отдых и культурные мероприятия; гостиницы, кафе и рестораны |

10,0 |

9,4 |

10,7 |

10,3 |

10,7 |

|

Прочее |

18,6 |

23,9 |

20,7 |

24,0 |

24,2 |

Источник: [4 (2012), с. 199; 4 (2015), с. 170].

Прежде всего отметим относительно более высокую стабильность стоимостной структуры потребления в Германии, сложившуюся во второй половине 2000-х гг. В России стоимостная структура потребления с течением времени продолжает заметно меняться.

В структуре потребительских расходов населения обеих стран доминируют разные виды благ. Наиболее характерными для оценок уровня жизни благами являются те, что связаны с продовольствием и жильем. Считается, что более низкий удельный вес продовольственных расходов отражает более высокий уровень жизни, а более низкий удельный вес расходов на жилище связан с менее развитой экономикой.

В Германии доля расходов на приобретение продуктов питания, алкоголя и табачных изделий держится на уровне 13-14%. В РФ удельный вес данного вида расходов был в 2,1-2,7 раз выше. В то же время на проживание и содержание жилья немцы тратят более трети своего потребительского бюджета – в 2,9-3,1 раза больше, чем в России. Обе статьи расходов в Германии и России как бы поменялись местами по своей значимости, что ясно говорит не только о потребительских приоритетах, но и о различиях в экономическом развитии и в уровне жизни.

Сопоставление удельных весов остальных видов расходов отражает разницу в уровне жизни в обеих странах: немцам гораздо легче дается приобретение одежды, обуви и товаров, связанных с ведением быта (соответствующие удельные веса в 1,6-1,7 раз ниже, чем в РФ).

Одновременно с этим немцы больше тратят на транспорт (в 1,8-2,1 раза) и на отдых (в 1,5-1,7 раза).

Итак, анализ динамики структуры потребительских расходов в России и Германии в 2005 ‒ 2012 гг. показывает существенные различия в уровне жизни в обеих странах.

Наряду со стоимостными показателями (доходов, потребительских расходов) для анализа динамики уровня жизни могут быть использованы также и показатели физических объемов потребления отдельных видов продовольствия, не требующие дополнительных перерасчетов в стоимостную форму с неизбежной при этом погрешностью. Динамика потребления тех или иных видов продовольствия отражает не только изменение предпочтений и вкусов людей, но и изменение их возможностей, так как демонстрирует тенденции взаимного замещения продуктов, относящихся к разным категориям доступности и качества.

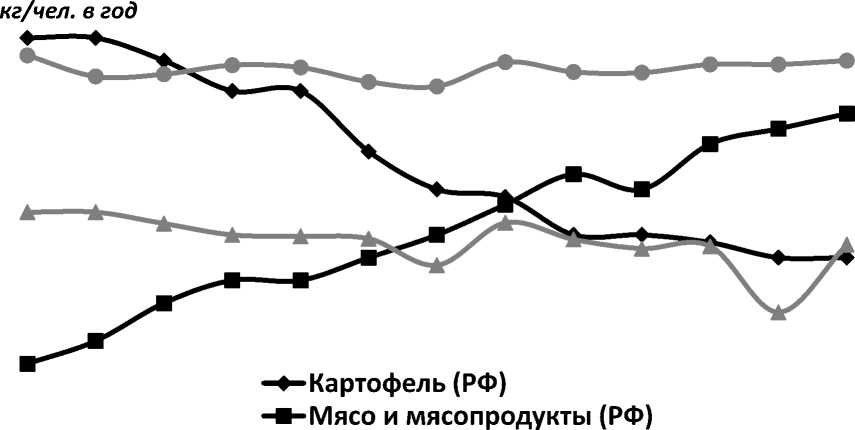

Прежде всего отметим, что в РФ, в отличие от Германии, в 2000-е гг. наблюдалась выраженная поступательная динамика физических объемов потребления большинства продуктов питания (за исключением хлеба и в особенности картофеля). В потреблении отдельных видов продовольствия в РФ наблюдались свои закономерности. В частности, имела место четкая обратная зависимость между потреблением картофеля и мясопродуктов (коэффициент корреляции – минус 0,97): для периодов роста уровня жизни характерно увеличение потребления мяса и снижение потребления картофеля. В Германии такой зависимости не наблюдалось ни визуально, ни статистически (коэффициент корреляции 0,10): потребление обоих продуктов питания в целом стабилизировалось, и на его колебания влияют причины, не связанные с уровнем жизни (изменение конъюнктуры, вкусов, предпочтений и др., рис. 1).

Рис. 1. Динамика потребления мясопродуктов и картофеля в домохозяйствах РФ и Германии в 2000 ‒ 2012 гг., кг/чел. в год

Fig. 1. Dynamic of meat products and potato consumption in Russian and German households in 2000 ‒ 2012., kg/person per year

Если в 2000 г. среднедушевое потребление картофеля в РФ и в Германии различалось в 1,5 раза («в пользу» РФ), то к 2012 г. оно практически совпало. Почти то же можно сказать о потреблении мясопродуктов (с поправкой на направление динамики) – от разницы в 1,7 раза до весьма небольшой разницы в 8% (остающейся «в пользу» Германии).

Что касается уровня потребления других продуктов питания, то в РФ он ниже, чем в Германии, по свежим фруктам, дорогостоящим видам молокопродуктов (сыру, маслу, йогурту), сахару; близок по овощам и выше по рыбе [13, с. 8-9; 5 (2011), p.560; 5 (2012), p.176; 5 (2013), p.170].

Таким образом, в РФ имеет место положительная динамика физической структуры потребления продовольствия в направлении, характерном для наиболее развитых стран мира. Одновременно с этим сравнительный анализ структуры потребительских расходов в России и

Германии за 2005 ‒ 2012 гг. показывает ослабление позитивной тенденции, которая была более заметна в первой половине 2000-х гг.

К настоящему времени структура потребительских расходов в РФ, так же как и уровень реальных доходов населения и социально-демографический профиль бедности, стабилизировалась на уровне, характерном для среднеразвитой экономики и невысокого уровня жизни.

Список литературы Сравнительный анализ уровня жизни в России и Германии

- Hicks J.R. Value and Capital: An inquiry into some fundamental principles of economic theory. -Oxford: Clarendon Press, 1946.

- Доклад МОТ, 2003 -URL: http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/news/2004/ilostatrus.pdf (дата обращения: 28.11.2013).

- Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): Стат. сб./Росстат. -М., 2008, 2012, 2015.

- Российский статистический ежегодник: Стат. сб./Росстат. -М., 2003, 2010, 2015.

- Deutschland und Internationales. Statistisches Jahrbuch./Statistisches Bundesamt. 2011-2015.

- Социально-экономические индикаторы бедности в 2007-2010 гг./Росстат. -М., 2011.

- Нефедова Т.Г. Кризис и возможности устойчивого сельского развития в России//Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельской территории: Зарубежный опыт и проблемы России. -М.: Тов-во науч. изданий КМК, 2005. -С. 296-322.

- Бондаренко Л.В. Российское село в эпоху перемен: занятость, доходы, инфраструктура. -М.: ВНИИЭСХ, 2003. -509 с.

- Великий П.П. Мигранты из стран Юго-Восточных регионов в российском селе//Историческая и социальнообразовательная мысль. -2016. -Том 8. -№ 2. Ч. 1. -С. 76-86 DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-2/1-76-86

- Римашевская Н.М. Тенденции бедности в России//Бедность в России: государственная политика и реакция населения. -Вашингтон: Всемирный банк, 1998. -С. 141-157.

- Родионова Г.А. Сельская бедность в России//Мир России: социология, этнология. -2000. -№ 3. -С. 128-136.

- Овчарова Л.Н. Предложения для стратегии содействия сокращению бедности в современной России//Уровень жизни населения России. -2012. -№ 10-11. -С. 78-89.

- Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2012 году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств): Стат. сб./Росстат. -М., 2013.