Сравнительный анализ влияния различных видов эндопротезов на непосредственные результаты хирургического лечения паховых грыж

Автор: Славин Л.Е., Чугунов А.Н., Борисова И.Ю., Шакирова А.З., Алиуллова Р.Р.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 3 (31), 2013 года.

Бесплатный доступ

В данной работе выявлена взаимосвязь между различными видами эндопротезов и непосредственными результатами хирургического лечения паховых грыж. Возникновение ранних послеоперационных осложнений при протезировании паховых грыж зависит от возраста пациента, вида грыжи, индекса массы тела, а также количества вмешательств по поводу данной патологии в анамнезе.

Паховая грыжа, грыжесечение, эндопротез, сетка, осложнение

Короткий адрес: https://sciup.org/142211090

IDR: 142211090 | УДК: 617-089

Текст научной статьи Сравнительный анализ влияния различных видов эндопротезов на непосредственные результаты хирургического лечения паховых грыж

Грыжи передней брюшной стенки являются одними из наиболее распространенных хирургических заболеваний [5]. По данным разных авторов, заболеваемость грыжами остается высокой, составляет от 4 до 8 % взрослого населения планеты и не имеет тенденции к существенному снижению [1, 3].

В настоящее время общепризнанно, что ключ к решению проблемы грыж живота лежит в разработке научно обоснованного высокотехнологичного способа реконструкции брюшной стенки с использованием эндопротеза, по своим свойствам максимально приближенного к тканям больного [6, 15]. Современные методики пластики грыж (герниопла-стики) с использованием эндопротезов из синтетических полимеров позволяют существенно улучшить результаты хирургического лечения грыж брюшной стенки [12, 18, 21]. При этом наряду с техникой оперативного вмешательства важное значение имеет качество эндопротеза. В последние годы основной акцент в поисках универсальных эндопротезов делается на использование достижений химии высокомолекулярных полимерных соединений, микробиологии и технологий генной и клеточной инженерии [13, 22].

Поиск и внедрение современных технологий в гернио-хирургию привел к значительному снижению частоты ре- цидивов паховых грыж до 1–5 % [9, 10]. Однако частота послеоперационных осложнений при этом сохраняется на значительном уровне. Длительный болевой синдром в послеоперационном периоде развивается у 10–30% оперированных пациентов [7, 16]. Нагноение раны при плановом грыжесечении по поводу паховой грыжи составляет 1–9% [4, 19].

При этом стоимость лечения осложнений грыжесечения в 5–7 раз превышает стоимость операции [11], общая частота осложнений оперативного лечения грыж превышает 13% [2]. Высокая частота послеоперационных осложнений негативно влияет на качество лечения больных, в то время как способы профилактики, ранней диагностики и лечения послеоперационных осложнений в настоящее время разработаны недостаточно.

Применение капрона, поролона, фторопласта, поливи-нилалкоголя и многих других материалов себя не оправдало, слишком большим было количество осложнений: сером, нагноений, лигатурных свищей, отторжений импланта [14]. Наилучшие результаты показал монофиламентный полипропилен, сетки из которого различного способа плетения не давали в организме рассасывания, отторжения, не обладали канцерогенностью, хорошо прорастали соединительными тканями организма [8].

На сегодняшний день наиболее распространенными и популярными являются открытые способы герниопласти-ки без натяжения с фиксацией эндопротеза к тканям (например, операция Лихтенштейна) и без нее – бесшовная методика по Трабукко [20]. Для таких операций итальянской фирмой «Herniamesh» специально разработаны тяжелые, средние и легкие сетчатые полипропиленовые эндопротезы «Herniamesh» («Hertra 0», «Hermesh 4» и «Hermesh 7» соответственно).

Материалы и методы

С целью сравнительного анализа влияния различных видов эндопротезов на непосредственные результаты хирургического лечения паховых грыж нами были изучены непосредственные результаты оперативного лечения 275 больных с паховыми грыжами, прооперированных в условиях ГУ МКДЦ, с 1 декабря 2010 года по 1 декабря 2012 года. Оперативные вмешательства выполнены в плановом порядке. Непосредственные результаты хирургического лечения паховых грыж изучались на сроках, соответствующих пребыванию этих пациентов в стационаре путем ежедневного наблюдения в послеоперационном периоде.

Клинические наблюдения анализированы на основании оценки жалоб больных, анамнеза заболевания и жизни, данных осмотра и дополнительных методов обследования (УЗИ паховой области).

Для хирургического лечения паховых грыж применялись тяжелые, средние и легкие сетчатые полипропиленовые эндопротезы «Herniamesh» («Hertra 0», «Hermesh 4» и «Hermesh 7» соответственно).

Согласно технике оперативного вмешательства, все пациенты были поделены на 3 группы. Первую группу составили 72 пациента, перенесших операцию грыжесечения с пластикой грыжевых ворот по Trabucco с применением тяжелых сеток «Hertra 0» (n=72); вторую группу составили 145 пациентов с применением обычных сеток «Hermesh 4» (n=145); третью группу составили 58 пациентов с применением легких сеток «Hermesh 7» (n=58) (рис. 1).

Как видно из диаграммы, численный состав пациентов из 2 группы, с пластикой грыжевых ворот с применением

Рис. 1. Распределение пациентов по типу пластики грыжевых ворот в трех сравниваемых группах

□ 1

■ 2

ОЗ обычных сеток «Hermesh 4», значительно превышает таковой из других групп. Распределенные по типу пластики грыжевых ворот группы неоднородны: наименьшее число пациентов в 3-й группе объясняется тем, что пластика по Трабукко нами использовалась только при прямых грыжах, тактика хирургического лечения которых более простая в сравнении с таковой при косых и рецидивных паховых грыжах.

Все пациенты были мужчины, рандомизированные по возрасту, виду грыжи (прямая или косая), диаметру грыжевых ворот, давности грыженосительства, а также наличию и частоте рецидивов паховых грыж.

Возраст пациентов колебался от 39 до 68 лет. Соответственно, средний возраст составил 55±1,8 года. Распределение пациентов по возрасту представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по возрасту в трех сравниваемых группах

|

Группы |

Возраст (годы) |

Всего |

|||

|

39–48 |

48–58 |

58–68 |

|||

|

1 |

абс. |

14 |

26 |

32 |

72 |

|

% |

17,7% |

37,1% |

45,2% |

100 |

|

|

2 |

абс. |

40 |

48 |

57 |

145 |

|

% |

23,8% |

33,.3% |

42,9% |

100 |

|

|

3 |

абс. |

15 |

20 |

23 |

58 |

|

% |

25,9% |

34,5% |

39,7% |

100 |

|

Из представленной таблицы видно, что в контингенте больных превалируют лица в возрастном промежутке от 48 до 68 лет (82,3±0,1% в 1 группе, 76,2±0,2% – во 2 группе и 74,2±0,1% – в третьей группе). В 1 группе процент зрелых и пожилых пациентов наибольший.

При изучении соотношения косых и прямых грыж в трех сравниваемых группах у пациентов было установлено существенное превалирование прямых грыж в 1 группе – у всех пациентов 1 группы была прямая грыжа. Количество пациентов с прямыми грыжами во 2 и 3 группе составило соответственно 8 человек (5,5%) и 5 человек (8,6%). В связи с этим по виду паховой грыжи группы неоднородны.

Все пациенты были рандомизированы по типу паховых грыж в соответствии с классификацией L.M. Nyhus (1993) [17] (табл. 2).

Как видно из представленной таблицы, группы пациентов по типу паховой грыжи неоднородны: в 1 группе существенно превалируют пациенты с прямыми паховыми грыжами (IIIА тип). 2-я и 3-я группы характеризуются превалированием преимущественно косых паховых грыж над прямыми, с относительно большим диаметром грыжевых ворот.

Таблица 2

на основании жалоб больных на боли в

Распределение пациентов по типу паховых грыж в соответствии с классификацией L.M. Nyhus (1993) [17]

|

Группы |

Тип паховых грыж по L.M. Nyhus (1993) |

Всего |

|||||

|

I |

II |

III |

IV |

||||

|

А |

Б |

А |

Б |

||||

|

1 группа |

– |

– |

72 (100%) |

– |

– |

– |

72 (100%) |

|

2 группа |

55 (37,9%) |

77 (53,1%) |

8 (5,5%) |

– |

– |

5 (3,4%) |

145 (100%) |

|

3 группа |

23 (39,7%) |

27 (46,6%) |

5 (8,6%) |

– |

– |

3 (5,2%) |

58 (100%) |

|

Итого |

78 |

104 |

85 |

– |

– |

8 |

275 |

Таблица 3

Распределение пациентов по характеру грыженосительства в трех сравниваемых группах

|

Группы |

Характер грыженосительства |

Всего |

|

|

Первичные грыжи |

Рецидивные грыжи |

||

|

1 группа |

72 (100%) |

– |

72 (100%) |

|

2 группа |

140 (96,6%) |

5 (3,4%) |

145 (100%) |

|

3 группа |

55 (94,8%) |

3 (5,2%) |

58 (100%) |

|

Итого |

267 |

8 |

275 |

Как видно из таблицы, рецидивные грыжи наблюдаются только во 2 и 3 группах пациентов. При этом все пациенты 1 группы с первичными грыжами. Таким образом, группы по характеру грыженосительства неоднородны.

У подавляющего большинства пациентов всех трех групп давность заболевания (грыжевой анамнез) составила от 3 до 5 лет (табл. 4).

Из представленной таблицы видно, что с позиций продолжительности заболевания все три группы сопоставимы.

Результаты и их обсуждение

При оценке течения раневого процесса после протезирования передней брюшной стенки по поводу паховых грыж нами изучалась частота возникновения клинически значимых сером как основного раневого осложнения, специфичного для имплантации эндопротеза. Серомы определялись

Таблица 4

Распределение пациентов по срокам грыженосительства в трех сравниваемых группах

|

Группы |

Сроки грыженосительства (годы) |

Всего |

|||||

|

до 1 |

1–3 |

3–5 |

5–10 |

10–15 |

15 и более |

||

|

1 группа |

5 (4,8 %) |

9 (12,8%) |

29 (42%) |

14 (22,6%) |

9 (11,3%) |

6 (6,5%) |

72 (100%) |

|

2 группа |

17 (6.1%) |

19 (8,3%) |

49 (44,0%) |

25 (22,6%) |

18 (10,7%) |

17 (8,3%) |

145 (100%) |

|

3 группа |

3 (5,3%) |

5 (8,6%) |

25 (43,1%) |

14 (24,1%) |

6 (10,3%) |

5 (8,6%) |

58 (100%) |

|

Итого |

25 |

33 |

103 |

43 |

33 |

28 |

275 |

области послеоперационной раны; клинически – по наличию отека и локальной гипертермии и подтверждались при УЗИ в виде скопления свободной жидкости в околосеточном пространстве.

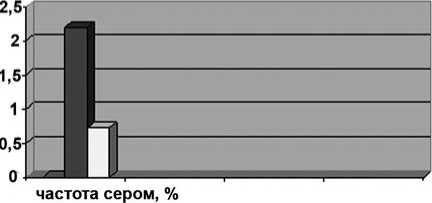

Было выявлено, что клинически значимая серома как основное раневое специфичное для имплантации синтетического протеза осложнение наблюдалась всего у 8 (2,9 %) из 275 больных. У пациентов первой группы сером послеоперационной раны не наблюдалось; во второй группе серомы наблюдались в 6 (2,2%) случаях, в третьей группе – в 2 (0,73 %) случаях (рис. 2).

Рис. 2. Частота возникновения сером в трех сравниваемых группах пациентов (%)

Из представленной диаграммы видно, что наибольшая частота возникновения сером наблюдается во 2-й группе пациентов, у которых применялись обычные сетки «Hermesh 4».

Данная группа осложнений выявлялась лишь у пациентов с диаметром грыжевого дефекта более 5 см и при пластике рецидивных грыж. Стоит отметить тенденцию к образованию сером у больных более пожилого возраста. Индекс массы тела больных с развитием ранних послеоперационных осложнений был на 0,9 кг/м2 выше среднего в первой группе пациентов, на 1,1 кг/м2 – во второй, и на 1,6 кг/м2 – в третьей.

Средний размер первичного грыжевого дефекта у пациентов с серомой послеоперационной раны во второй группе с применением обычных сеток на 1,1 см больше среднего значения всей группы; а в третьей группе с использованием легких сеток – на 0,7 больше.

Следует отметить, что частота сером может зависеть не только от вида применяемых эндопротезов, но и от характера грыженоси-тельства, типов грыж и диаметра грыжевых ворот. Так, наибольшая частота возникновения сером во 2-й группе обусловлена, прежде всего, преобладанием в данной группе пациентов с косыми и рецидивными грыжами при значительно расширенном внутреннем паховом кольце, в соответствии с классификацией L.M. Nyhus (1993) [17], на 2-ю группу приходится 77 (53,1%) пациентов с паховыми грыжами II типа (табл. 2). Сравнительно высокая частота возникновения сером при косых и рецидивных грыжах обусловлена большей травматичностью операции грыжесечения, при которой грыжевой мешок отделяется от семенного канатика. Тактика хирургического лечения прямых грыж, в отличие от таковой при косых грыжах, не предусматривает отделения грыжевого мешка от семенного канатика, что и обусловливает меньшую травматичность операции при прямых грыжах.

Достоверной взаимосвязи между давностью грыжено-сительства и частотой ранних послеоперационных осложнений выявлено не было. Нами не выявлена зависимость между возникновением ранних послеоперационных осложнений и наличием хронических заболеваний, поскольку операции выполнялись в плановом порядке при условии компенсации сопутствующей патологии.

Анализ течения раннего послеоперационного периода у пациентов с серомами послеоперационных ран не выявил статистически достоверных отличий по двигательной активизации больных и сроках их выписки из стационара по сравнению с теми, у кого серомы не выявлялись.

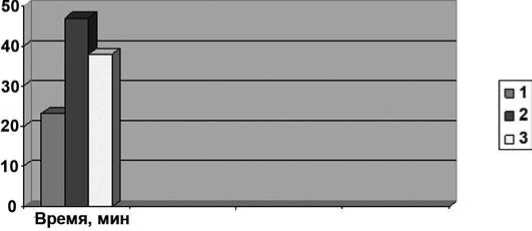

Анализ непосредственных результатов протезирования передней брюшной стенки по поводу паховых грыж выявил прямую зависимость между длительностью операции и опытом хирурга и частотой ранних послеоперационных осложнений. Так, средняя продолжительность операций грыжесечения в 1-й группе составила 23 минуты, во 2-й группе – 47 минут, а в 3-й группе – 38 минут (рис. 3).

Как видно из диаграммы, наибольшая средняя продолжительность операций зафиксирована во 2-й группе, наименьшая длительность операций грыжесечения отмечена в 1-й группе.

Рис. 3. Средняя продолжительность операций грыжесечения в трех сравниваемых группах

Выводы

-

1. Различная частота осложнений в раннем послеоперационном периоде в виде серомы послеоперационной раны в трех группах, сравниваемых по виду применяемого эндопротеза, обусловлена целым рядом факторов.

-

2. Наиболее высокая частота осложнений во 2-й группе обусловлена, прежде всего, преобладанием пациентов с рецидивными и косыми паховыми грыжами при значительно расширенном внутреннем паховом кольце в данной группе, а также большим возрастом пациентов. Более низкая частота ранних послеоперационных осложнений в 3-й группе обусловлена меньшим содержанием полипропилена в легких сетках, обусловливающее менее выраженную воспалительную реакцию в тканях.

-

3. Возникновение ранних послеоперационных осложнений при протезировании паховых грыж зависит от возраста пациента, вида грыжи, индекса массы тела, а также количества вмешательств по поводу данной патологии в анамнезе. Кроме того, продолжительность операции и опыт хирурга могут быть факторами, определяющими частоту послеоперационных осложнений при паховых грыжах.

Наименьшая частота осложнений, наблюдаемая в 1 группе пациентов, которым выполнялась пластика грыжевых ворот по Трабукко, обусловлена следующим: во-первых, при данном способе используется меньше количество шовного материала и образуется меньше «мертвого пространства», что обусловливает менее выраженную реакцию воспаления в зоне вмешательства. Во-вторых, наименьшая частота осложнений в данной группе обусловлена индивидуальными особенностями пациентов: все грыжи были прямыми и первичными. В-третьих, средняя продолжительность операций в 1-й группе была наименьшей.

К числу основных недостатков пластики грыжевых ворот по Трабукко относится неудобство применения этого способа при косых и рецидивных грыжах, при которых тактика операции усложняется, а также дороговизна жестких сеток.

Список литературы Сравнительный анализ влияния различных видов эндопротезов на непосредственные результаты хирургического лечения паховых грыж

- Белоконев В.И., Пушкин С.Ю., Ковалева З.В. Пластика брюшной стенки при вентральных грыжах комбинированным способом//Хирургия. 2000. № 8. С. 24-26.

- Биряльцев В.Н., Шаймарданов Р.Ш. Аутодермально-монопрофильная пластика больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж. Казань: из-во КГТУ, 2002. 78 с.

- Егиев В.Н., Рудакова М.Н., Сватковский М.В. Герниопластика без натяжения тканей в лечении послеоперационных вентральных грыж//Хирургия. 2000. № 6. С. 18-22.

- Егиев В.Н., Лядов К.В., Воскресенский П.К. Атлас оперативной хирургии грыж. М.: Медпрактика, 2003. 228 с.

- Емельянов С.И., Протасов А.В., Рутенбург Г.М. Эндохирургия паховых и бедренных грыж. СПб.: Фолиант, 2000. 220 с.

- Емельянов С.И., Богданов Д.Ю. Грыжи живота -выбор способа Хирургической коррекции//Хирург. 2007. № 6. С. 46-54.

- Жебровский В.В., Мохамед Том Эльбашир Хирургия грыж живота и эвентраций. Симферополь: «Бизнес-Информ», 2002. 438 с.

- Славин Л.Е., Федоров И.В., Сигал Е.И. Осложнения хирургии грыж живота. М., «Профиль», 2005. 175 с.

- Суковатых Б.С. Профилактика послеоперационных вентральных грыж при помощи полипропиленового эндопротеза//Хирургия. 2007. № 9. С. 46-50.

- Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.А. Хирургическое лечение паховых и послеоперационных грыж передней брюшной стенки. М.: Триада-Х, 2003. 144 с.

- Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Грыжи брюшной стенки. М.: Медицина, 1990. 269 с.

- Arribas D., Ella M., Artigas C., Jimenez A., Aguilella V., Martinez M. Incidence of incisional Hernia following vertical banded gastroplasty//Hernia. 2004. Vol. 8 (2). P. 135-137.

- Bendavid R., Abrahamson J., Arregui M., Flament J., Phillips E. Abdominal wall hernies principles and management. New York: Springer, 2001. 792 p.

- Flament J.B., Avisse C., Palot J.P., Delatte J.F. Complication in incisional Hernia repairs by the placement of retromuscular prosthesis//Hernia. 2002. Vol. 4. P. 25-29.

- Korenkov M. et. al. Classification and surgical treatment of incisional hernia. Results of an experts' meeting//Langenbeck's Archives of Surgery. 2001. Vol.386. P. 65-73.

- Millican K.W. Incisional hernia repair//Surg. Clin. N Am. 2003. Vol. 83. P. 1223-1234.

- Nyhus L.M. Herniology 1948-1998: Evolution toward excellence//Hernia. 1998. Vol. 2(1). P. 1-5.

- Stoppa R.E. Wrapping the visceral sac into a bilateral mesh prosthesis in groin Hernia repair//Hernia. 2003. Vol. 7. P. 2-12.

- Strzelczyk J., Czupryniak L., Loba J., Wasiak J. The use of polypropylene mesh in midline incision closure following gastric bypass surgery reduces the risk of postoperative hernia//Langenbecks Arch. Surg. 2002. Vol. 387. P. 294-297.

- Thomas D.S., Phililips E.H. Current status of laparoscopic ventral hernia repair//Surg. Endoscopy. 2002. Vol. 16. P. 939-942.

- Trabucco E.E., Trabucco A.F. Tension-Free Sututeless Preshaped Mesh Hernioplasty./In: Fitzgibbons R.J., Greenburg A.G. (eds) Nyhus and Condons Hernia, 2002. 5th edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadephia, P. 159-164.

- Willis S., Schumpelick V. Use ofprogressive pneumoperitoneum in the repair of giant Hernias//Hernia. 2002. Vol. 4. P. 105-111.