Сравнительный анализ водно-физических и агрохимических показателей почвы на разновозрастных залежах дельты Волги

Автор: Соколов А.С., Соколова Г.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - определение агрохимических и физических изменений, происходящих на залежных землях дельты Волги, выведенных в разные годы из активного хозяйственного оборота, для установления целесообразности возврата в сельскохозяйственное производство. Объект исследований - разновозрастные залежи. В ходе проведения исследований было выявлено, что на короткой залежи (8-9-летней) значения плотности сложения почвы в верхних горизонтах были наименьшими - 1,31-1,75 т/м3. У длительной (24-25-летней) и средней (16-17-летней) залежей в верхних горизонтах отмечено уплотнение почв до 1,55-2,01 т/м3, а в нижних горизонтах - значительное разуплотнение почвы до 0,85-1,10 т/м3. В засушливых условиях дельты Волги все типы сельскохозяйственных угодий испытывали стресс из-за очень высоких летних температур воздуха и малого количества осадков. Установлена линейная корреляция (r=0,71) между запасами почвенной влаги и количеством растений. Сравнивая запасы влаги в почве на различных залежных участках, можно отметить короткую залежь как наиболее влагообеспеченную. В весенний период на короткой залежи определены наибольшие запасы почвенной влаги - 860,3 м3/га. На старовозрастных залежах в летний период естественная влажность почвы снижалась в среднем до 3,9-4,2 %, не способствуя прорастанию семян и росту растений. Выявлено повышенное содержание суммы водорастворимых солей в почве на всех залежных участках, особенно в конце жаркого лета. Залежный этап развития почвенных процессов связан с восстановлением плодородия. С возрастом залежи содержание гумуса, легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия увеличивалось.

Залежь, водно-физические показатели, агрохимические показатели, погодные условия, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140250712

IDR: 140250712 | УДК: 631.42:631.582.9(470.44/.47) | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-8-49-56

Текст научной статьи Сравнительный анализ водно-физических и агрохимических показателей почвы на разновозрастных залежах дельты Волги

Введение. Приоритетной отраслью, обеспечивающей продовольственную независимость нашего государства, остается сельское хозяйство. Рост агропромышленного производства зависит от эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения [1, 4]. В Астраханской области, во «всероссийском огороде», обилие тепла, света, богатые аллювиальнолуговые почвы, орошение позволяют выращивать различные сельскохозяйственные культуры не только для местного потребления, но и для отправки в северные районы страны. По состоянию на 01.01.2019, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области составляет 3 632 тыс. га, общая площадь сельскохозяйственных угодий -2 978 тыс. га, из них: пашня - 277 тыс. га; сеноко сы - 373 тыс. га; пастбища - 2 316 тыс. га; залежь - 7 тыс. га; многолетние насаждения -5 тыс. га [2]. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области разрабатывает меры по возврату в активный сельскохозяйственный оборот залежных земельных участков, которые должны стать основой для производства экологически чистой растениеводческой продукции. Использование залежных земель актуально для любой страны в мире, но важно изучить данную проблему с учетом зонально-региональных особенностей [15].

Цель исследований. Определение агрохимических и физических изменений, происходящих на залежных землях дельты Волги, выведенных в разные годы из хозяйственного оборота, для установления целесообразности возврата в сельскохозяйственное производство.

Объекты и методы исследований. Обвалованная территория экспериментального хозяйства «Опытное поле», где в 2018–2019 гг. проводились исследования, принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту орошаемого овощеводства и бахчеводства - филиалу ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Располагается оно в полупустынной климатической зоне с резко континентальным климатом - с очень быстрым нарастанием положительных температур весной, жарким, сухим летом, начало которого приходится на первую декаду мая, и сухой, солнечной осенью с конца сентября. Активная вегетация сельскохозяйственных культур заканчивается в первой половине октября, с приходом первых заморозков. Зима наступает во второй половине ноября с часто повторяющимися оттепелями и неустойчивым снежным покровом.

Почвы в хозяйстве - аллювиально-луговые, средне-, тяжелосуглинистые, грунтовые воды залегают на глубине 2,3–3,2 м. Так как значительная часть атмосферных осадков подвержена быстрому испарению, то их влияние на грунтовые воды невелико. Тип засоления - хлоридно-сульфатный. В 70-х годах прошлого столетия в хозяйстве была построена мелиоративная (оросительная) система с закрытым дренажем для возделывания в основном овощных и бахчевых культур с помощью различных видов дождевания (ДДА-100МА, «Фрегат»). Но начиная с конца прошлого столетия большая часть земель сельскохозяйственного назначения в хозяйстве не используется.

В качестве объекта исследований были выбраны разновозрастные залежи: короткая залежь – 8–9-летняя; средняя залежь – 16–17-летняя; длительная – 24–25-летняя, которые обследовались весной – в мае, летом – в июле, осенью – в сентябре. Следует отметить, что эти же залежные участки изучались нами ранее – в 2007– 2009 гг.: 1–3-летняя; 5–7-летняя и 13–15-летняя залежь соответственно. Такая условная градация была обусловлена существенными изменениями водно-физических и агрохимических показателей почвы, видового состава сорной растительности, происходящими на различных по продолжительности залежных участках. Одновременно с изучением водно-физических и агрохимических показателей почвы на разновозрастных залежах мы анализировали и сукцессионные процессы видового состава растительности, но в статье эти данные в полном объеме не представлены.

Анализ водно-физических свойств почвы состоял из определения плотности сложения почвы (т/м3) – методом режущего кольца; послойно с интервалом 0,1 м до глубины 0,4 м; плотности твердой фазы почвы (т/м3) – пикнометрически. Расчет общей порозности по формуле: ε = (1-ρ b : ρ s )х 100, где ε – общая пороз-ность, %; ρ b – плотность сложения почвы, т/м3; ρ s – плотность твердой фазы почвы, т/м3. Расчет порозности аэрации при естественной влажности по формуле: ε w = ε – W х ρ b , где ε w – порозность аэрации при естественной влажности почвы, %; ε – общая порозность, %; W – естественная влажность почвы, %; ρ b – плотность сложения почвы, т/м3. Расчет запасов влаги при естественной влажности почвы по формуле: ЗВ W = (W х ρ b х 10), где ЗВ – запасы влаги, м3/га; W – естественная влажность почвы, %; ρ b – плотность сложения почвы, т/м3; 10 – коэффициент перевода в м3/га. Почвенные образцы для проведения агрохимического анализа в отделе агротехнологий и мелиораций ВНИИООБ – филиала ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» брались буром из пяти точек участка послойно 0–0,2 и 0,2–0,4 м.

Определяли содержание: гумуса (%) – по методу Тюрина; легкогидролизуемого азота (мг/кг) – по Корнфилду; подвижного фосфора (мг/кг) – по Мачигину; обменного калия (мг/кг) – в 1% углеаммонийной вытяжке с последующим определением на пламенном фотометре; сумму водорастворимых солей (%) по ЦИНАО [3, 6–9].

Результаты исследований и их обсуждение. Зимние месяцы в годы проведения исследований были бесснежными, сухими и теплыми. Весенние и летние месяцы были нетипичными, экстремальными, отличались резкими сменами дневных и ночных температур воздуха. В 2018 г. в течение пяти месяцев – с апреля по август – отмечено полное отсутствие осадков, в 2019 г., наоборот, выпали обильные осадки, их количество превысило среднемноголетние значения в 3,6 раза в апреле и в 1,3 раза в мае.

Плотность сложения почвы является основной физической характеристикой, влияющей на водно-воздушный, тепловой режимы почвы и имеет зональный характер. На основании анализа исследований в южных регионах России выявлено, что на тяжелосуглинистых почвах с плотностью от 1,0 до 1,4 т/м3 формируются благоприятные условия водного режима для роста и развития растений [5, 11]. В наших исследованиях анализ значений плотности сложения почвы на залежных землях экспериментального хозяйства показал, что на короткой залежи в верхних двух изучаемых слоях они были наименьшими – от 1,31 до 1,75 т/м3. У длительной и средней залежей отмечено свойственное им уплотнение почв в верхних слоях: 0,0–0,1 м – 1,55–1,53 т/м3 и 0,1–0,2 м – 2,01–1,83 т/м3, однако уже в последующих слоях за десятилетний период (с 2009 по 2019 г.) произошло значительное разуплотнение почвы. Так, на длительной залежи плотность сложения почвы в слое 0,2–0,3 м составляла в течение периода обследования 1,07–1,10 т/м3, в последующем – 0,3– 0,4 м – уже на 0,25–0,28 т/м3 меньше (табл. 1).

Таблица 1

Плотность сложения почвы на различных по длительности залежных землях (среднее за 2018–2019 гг.), т/м3

|

Слой, м |

Май |

Июль |

Сентябрь |

||||||

|

К |

С |

Д |

К |

С |

Д |

К |

С |

Д |

|

|

0,0-0,1 |

1,31 |

1,53 |

1,55 |

1,32 |

1,53 |

1,56 |

1,32 |

1,55 |

1,56 |

|

0,1-0,2 |

1,73 |

1,83 |

2,01 |

1,71 |

1,85 |

2,00 |

1,75 |

1,85 |

2,03 |

|

0,2-0,3 |

1,90 |

1,50 |

1,07 |

1,89 |

1,49 |

1,09 |

1,92 |

1,51 |

1,10 |

|

0,3-0,4 |

1,71 |

0,97 |

0,82 |

1,69 |

0,99 |

0,81 |

1,70 |

0,90 |

0,85 |

Примечание . Здесь и далее: К– короткая по времени залежь; С– средняя по времени залежь; Д– длительная по времени залежь.

Значения плотности твердой фазы почвы могут указывать на содержание в ней органического вещества, на ее структурность и порозность. Чем больше в почве содержится органических веществ, тем меньше ее плотность [3, 5]. На короткой залежи в слое 0,0–0,2 м выявлены наибольшие значения плотности твердой фазы почвы – 2,72 т/м3, на средней и длительной залежах они меньше на 0,03–0,11 т/м3.

Влага является одним из главных природных факторов, определяющих в засушливых условиях дельты Волги величину производимой органической массы. Все типы сельскохозяйственных угодий испытывают жесточайший стресс из-за очень высоких летних температур и малого коли- чества осадков [12, 13]. Майское обследование выявило, что на средней и короткой по длительности залежам естественная влажность почвы в двух верхних слоях почвы была меньше на 1,7– 4,8 % (0,0–0,1 м) и 2,3–4,8 % (0,1–0,2 м) соответственно по сравнению с длительной залежью. Очевидно, влага была израсходована на прорастание семян и дальнейший рост растений, так как нами при проведении учета видового состава флоры было установлено, что количество вегетирующих растений на короткой залежи оказалось максимальным – 694 шт/м2, что превышало аналогичный показатель на средней залежи в 1,5 раза и на длительной – в 2,0 раза (табл. 2).

Таблица 2

|

Слой, м |

Май |

Июль |

Сентябрь |

||||||

|

К |

С |

Д |

К |

С |

Д |

К |

С |

Д |

|

|

0,0-0,1 |

8,9 |

12,0 |

13,7 |

3,8 |

3,1 |

2,9 |

6,3 |

5,4 |

5,1 |

|

0,1-0,2 |

12,8 |

15,3 |

17,6 |

5,1 |

2,7 |

2,7 |

7,9 |

5,7 |

5,3 |

|

0,2-0,3 |

13,0 |

13,9 |

11,5 |

7,2 |

4,9 |

4,2 |

9,8 |

7,6 |

7,3 |

|

0,3-0,4 |

16,1 |

10,6 |

6,3 |

7,5 |

6,1 |

5,8 |

10,5 |

8,7 |

8,1 |

Естественная влажность почвы на различных по длительности залежных землях (среднее за 2018–2019 гг.), %

В июле на длительной и средней залежах по всем исследуемым слоям зафиксирована самая низкая естественная влажность почвы – 2,7–5,8 и 2,7–6,1 % соответственно. Количество вегетирующих растений на этих залежах было меньшим в 2,0–1,6 раза по сравнению с количеством растений на короткой залежи, они не закрывали в полном объеме поверхность земли и почвенная влага из верхних горизонтов могла испаряться в больших объемах.

В сентябре на короткой залежи естественная влажность почвы была наибольшей и изменялась от верхнего к нижнему слою от 6,3 до 10,5 %. К этому времени на длительной и средней залежах масса растений, в основном за счет роста и развития корневищного многолетника – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, стала значительной и превышала на 845 и 283 г/м2 соответственно массу растений на короткой залежи, поэтому влаги для вегетирующих растений на длительных по времени залежных участках требовалась больше.

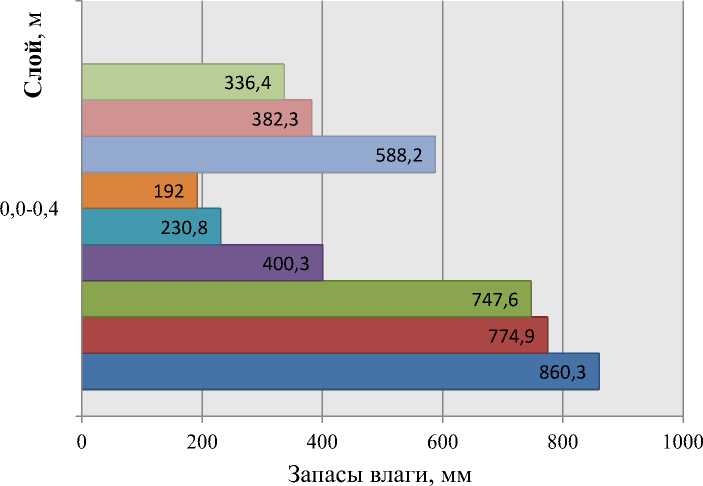

Обеспеченность растений водой определяет ся ее запасами в почве (рис. 1). Весной на раз- личных по длительности залежных участках установлены наибольшие запасы почвенной влаги – в слое 0,0–0,4 м они составляли от 747,6 (длительная) до 860,3 (короткая) м3/га.

□ Сентябрь Д* □ Сентябрь С* □ Сентябрь К* □ Июль Д*

□ Июль С*

□ Июль К*

□ Май Д*

□ Май С*

□ Май К*

Рис. 1. Запасы влаги почвы на различных по длительности залежных землях (среднее за 2018–2019 гг.), м3/га

Для летнего периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые не компенсировались выпавшими осадками. Запасы влаги на залежных участках уменьшились в среднем в 2,0–3,8 раза. Осенью отмечено увеличение запасов влаги в 1,5–1,8 раза по сравнению с летним периодом. Сравнивая запасы влаги в почве на различных залежных участках, можно отметить короткую залежь как наиболее влагообеспеченную. Проведенный нами корреляционный анализ показал, что между запасами влаги на различных по продолжительности залежных землях и количеством вегетирующих на них растений обнаруживается тесная связь, коэффициент корреляции r = 0,71; У = 41,4 + 0,64Х.

В нашем опыте различные по продолжительности залежные земли в целом имели неблагоприятные физические свойства, в плотных слоях общая пористость снижалась до 22,5–43,2 %, порозность аэрации – до 14,3–3,1 %. Только в отдельных слоях установлены наилучшие показатели общей порозности – на длительной залежи в горизонтах 0,2–0,3 и 0,3–0,4 м – 58,8– 69,3 %; на средней залежи – в горизонте 0,3– 0,4 м – 62,6–66,2 %; на короткой залежи в горизонте 0,0–0,1 м – 51,4–51,8 %.

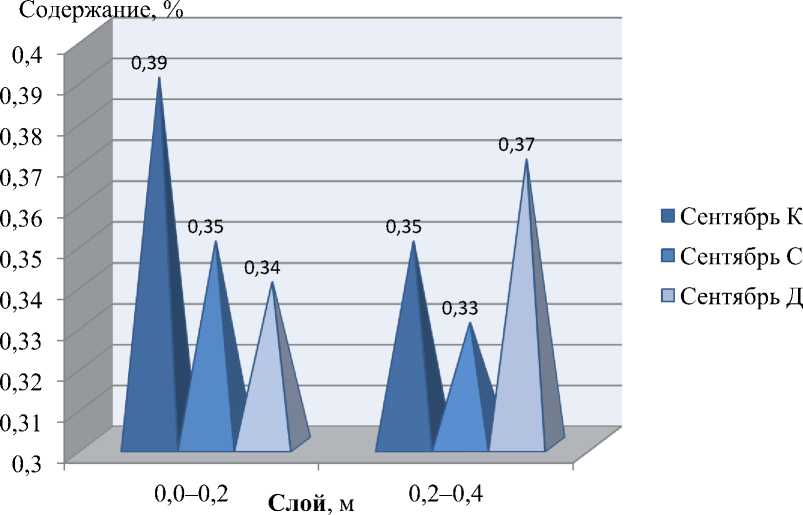

В дельте Волги испаряемость достигает 600– 900 мм и более, то есть в 4–5 раз больше среднегодового количества осадков. Длительное отсутствие искусственного орошения превращает залежные земли в зоны, обязательным элементом которых является засоление почвы [11]. Наши исследования показали повышенное содержание суммы водорастворимых солей в почве на всех изучаемых залежных участках, особенно в конце жаркого лета (рис. 2).

Рис. 2. Содержание суммы водорастворимых солей на различных по длительности залежных землях (сентябрь, среднее за 2018–2019 гг.), %

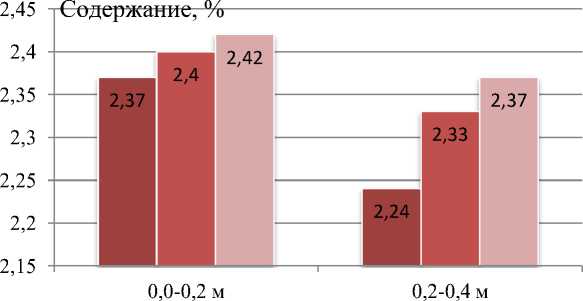

Для разработки мероприятий по поддержанию и повышению плодородия почв особое значение приобретает изучение динамики гумуса и основных макроэлементов [10]. Без знания точного содержания питательных элементов в почве невозможно рассчитать необходимую дозу минеральных и органических удобрений для получения стабильной урожайности сельскохозяйственных культур, возделываемых на освоенных залежных землях [14]. Гумус – важнейший показа- тель плодородия почвы. Основным источником поступления органического вещества в почву являются растения. Как уже было отмечено ранее, на длительной залежи за счет ежегодной значительной растительной массы, поступающей в почву, произошло накопление органических остатков, и содержание гумуса в слое 0,0–0,2 м было более значительное – 2,42 %, что больше на 0,02–0,05 % его содержания в почве на средних и коротких залежных участках (рис. 3).

■ Май К

■ Май С

■ Май Д

Слой , м

Рис. 3. Содержание гумуса на различных по продолжительности залежных землях (май, среднее за 2018–2019 гг.), %

Содержание легкогидролизуемого азота на средней и длительной залежах превышало на 4,7–7,6 мг/кг (при весеннем обследовании) и на 8,2–11,3 мг/кг (при осеннем обследовании) его содержание на короткой залежи. Наименьшее накопление подвижного фосфора (80,6– 86,2 мг/кг) и обменного калия (276,3–294,5 мг/к) произошло на короткой по длительности залежи.

Таблица 3

Содержание подвижного фосфора и обменного калия на различных по продолжительности залежных землях (среднее за 2018–2019 гг.), мг/кг

|

Слой, м |

Май |

Сентябрь |

||||

|

К |

С |

Д |

К |

С |

Д |

|

|

0,0–0,2 |

80,6 276,3 |

85,3 281,2 |

88,2 283,6 |

86,2 294,5 |

94,4 300,9 |

97,5 304,3 |

|

0,2–0,4 |

75,3 261,8 |

81,2 264,7 |

83,6 266,3 |

80,4 282,6 |

88,1 286,5 |

93,4 288,2 |

Примечание : числитель – содержание подвижного фосфора; знаменатель – содержание обменного калия.

В целом почвы различных залежных участков характеризовались средним содержанием легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и низким обменного калия.

Выводы . В экспериментальном хозяйстве «Опытное поле» для получения высоких и стабильных урожаев планируемых для возделывания овощебахчевых кормовых культур на различных по длительности залежных землях необходимо в период их освоения разуплотнить корнеобитаемый слой. Следует отметить, что на старовозрастных залежах происходит процесс восстановления плодородия, который выражается в увеличении содержания в почве основного его элемента – гумуса и доступных подвижных форм азота, фосфора и калия. Существующие проблемы плодородия почв, несущих следы деградации, можно исправить при внесении минеральных удобрений.

Список литературы Сравнительный анализ водно-физических и агрохимических показателей почвы на разновозрастных залежах дельты Волги

- Волошин Е.И., Ивченко В.К., Пикулин Ю.К. Мониторинг содержания тяжелых металлов и фтора в почвах сельскохозяйственных угодий учхоза "Миндерлинское" // Вестник КрасГАУ. 2020. № 5. С.10-16.

- Земли сельхозназначения. URL: https://msh.astrobl.ru/section/zemli-selhoznaznacheniya (дата обращения: 2019.17.10).

- Козлова А.А. Учебная практика по физике почв: учеб.-метод. пособие. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. 81 с.

- Обеспечение продовольственной безопасности в субъектах Российской Федерации как фактор обеспечения национальной безопасности // Аналитический вестник. 2016. № 4 (643). 351 с.

- Овчинников А.С., Плескачев Ю.Н., Гурова О.Н. Эволюция систем обработки почвы Нижнего Поволжья: монография. Волгоград: Волгоградская ГСХА, 2011. 224 с.

- Почвы. Определение гумуса по методу Тюрина в модификации ЦИНАО. ГОСТ 20213-84. М., 1984.

- Почвы. Определение легкогидролизуемого азота по Корфилду. Методические указания по определению щелочно-гидролизуемого азота в почве по Корфилду. М., 1985.

- Почвы. Определение подвижных форм фосфора и калия по методике Мачигина в модификации ЦИНАО. ГОСТ 26225-84. М., 1984.

- Почвы. Определение химического состава водных вытяжек и состава грунтовых вод для засоленных почв. ОСТ 46-52-76. М., 1976.

- Рублюк М.В., Иванов Д.А. Мониторинг агрохимических свойств в дерново-подзолистой почвы мелиорированных агроландшафтов // Плодородие. 2019. № 2. С. 28-31.

- Соколова Г.Ф., Соколов С.Д., Соколова А.С. Эффективные технологии рекультивации залежных мелиорированных земель: монография. LAMBERT Academic Publishing, 2014. 76 с.

- Sokolov A., Sokolova G., Bairambekov S., Boeva T. Change in species composition of vegetation on various-aged set-aside lands of the Volga Delta, E3S Web of Conferences, Vol.164, 07015 (2020).

- Судницын И.И., Смагин А.В., Садовников Н.Б. [и др.]. Закономерности поглощения почвенной влаги растениями: монография. М.: МАКС Пресс, 2017. 108 с.

- Ульянова О.А., Демьяненко Т.Н., Коновалов Н.С. [и др.]. Оценка гумусового состояния аллювиальной темногумусовой почвы при применении вермикомпоста // Вестник КрасГАУ. 2020. № 2. С. 4-10.

- Чебочаков Е.Я., Муртаев В.Н. Эффективность почвозащитной системы земледелия в условиях освоения залежных земель в Приенисейской Сибири // Вестник КрасГАУ. 2020. № 4. С. 66-73.