Сравнительный анализ встречаемости бактерий-антагонистов к фитопатогенным грибам в бактериальных сообществах почв, почвоподобном субстрате и карстовых пещерах

Автор: Ланкина Е.П., Хижняк С.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Выявлено, что встречаемость бактерий, проявляющих антагонизм к фитопатогенным грибам р.р. Bipolaris, Fusarium, Alternaria, в пещерных сообществах Средней Сибири статистически значимо (p

Бактерии-антагонисты, фитопатогенные грибы, карстовые пещеры, микробные сообщества почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14082926

IDR: 14082926 | УДК: 632.9

Текст научной статьи Сравнительный анализ встречаемости бактерий-антагонистов к фитопатогенным грибам в бактериальных сообществах почв, почвоподобном субстрате и карстовых пещерах

Проблема применения имеющихся биопрепаратов заключается в их малой эффективности при низких температурах начала вегетации, особенно – в Сибири и в других регионах с аналогичным климатом. Другой проблемой является потенциальная опасность используемых в биопрепаратах микроорганизмов для людей и для сельскохозяйственных животных при промышленном применении.

Данные проблемы можно решить при помощи микроорганизмов, эволюционно адаптированных к низкотемпературным условиям. Подобные микроорганизмы сочетают способность к росту при низких температурах, характерных для начала вегетационного периода, с неспособностью к росту при температуре человеческого тела. Ранее было показано, что уникальным природным источником таких микроорганизмов являются сухогалерейные карбонатные карстовые пещеры Средней Сибири [6–9].

Цель исследования . Проведение сравнительного анализа встречаемости бактерий-антагонистов к фито-патогенным грибам в бактериальных сообществах почв, почвоподобных субстратах и карстовых пещерах.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили микробные сообщества карстовых известняковых пещер Красноярского края: Водораздельная, Маячная и Женевская. Протяжённость ходов соответственно 2500 м, 1100 и 6020 м; глубина – 177 м, 60 и 90 м, геологический возраст около 20 млн лет [5].

Объектами для сравнения служили микробные сообщества почв (почва, взятая из-под растений пшеницы Тулунская-12, садово-огородная почва, дерново-луговая почва, почва из-под комнатных растений) и полученный в результате биоконверсии растительных остатков почвоподобный субстрат, предоставленный канд. биол. наук Н.С.Мануковским (Институт биофизики СО РАН).

Тест-объектами служили фитопатогенные грибы р.р. Bipolaris , Fusarium , Alternaria , выделенные авторами из поражённых органов ячменя и пшеницы.

Выделение бактерий проводили на модифицированной среде Чапека, ПД-агаре и олиготрофной среде, содержащей 5% среды Чапека и 5% ПД-агара. Первичный скрининг перспективных штаммов антагонистов проводили методом совместного культивирования. Количественную оценку антибиотической активности проводили по подавлению прорастания конидий фитопатогенных грибов в культуральном фильтрате бактерий-антагонистов [1, 2, 4].

Математическую обработку результатов исследований проводили стандартными методами классической и многомерной статистики с использованием пакета анализа MS Excel и программы StatSoft STATISTICA 6.0.

Результаты и их обсуждение. Бактерии, проявляющие статистически значимую антибиотическую активность по отношению к фитопатогенным грибам, были обнаружены во всех изучаемых сообществах.

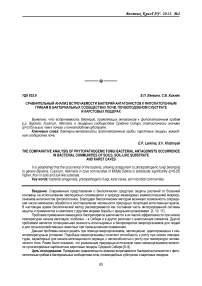

Анализ по критерию χ2, факторный анализ и дискриминантный анализ показали, что между изученными почвами нет статистически значимых различий ни по относительной встречаемости антагонистов, ни по спектру их активности в отношении тест-культур (рис. 1, табл.).

2,0

_2 5 --^—j--^—^—-..................... —J

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Root 1

О Почва из-под пшеницы

-

□ Садовоогородная почва

♦ Дерноволуговая почва

-

▲ Почва из-под комнатных растений

Рис. 1. Проекция изолятов, выделенных из разных почв, на оси дискриминации по их способности подавлять рост тест-культур

Уровни значимости (p) различия между разными почвами по интенсивности и спектру антифунгальной активности выделенных из них изолятов (по результатам дискриминантного анализа)

|

Показатель |

Садово-огородная почва |

Дерново-луговая почва |

Почва из-под комнатных растений |

|

Почва из-под пшеницы |

0,860544 |

0,870477 |

0,373752 |

|

Садово-огородная почва |

- |

0,842438 |

0,293519 |

|

Дерново-луговая почва |

- |

- |

0,608731 |

Кроме этого не обнаружено статистически значимых различий по встречаемости антагонистов и их активности между почвами и почвоподобным субстратом.

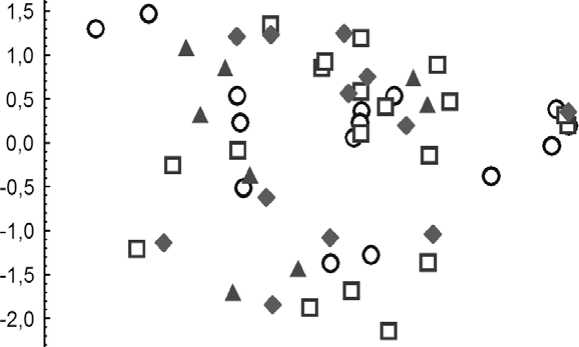

В то же время исследования показали, что встречаемость антагонистов и их активность в отношении тест-культур в пещерных грунтах статистически значимо (p<0,05) выше, чем в почвах и в почвоподобном субстрате. Это отмечено только в участках пещер, характеризующихся исторически длительным (судя по костным останкам – с плейстоцена), но мало интенсивным поступлением экзогенного органического вещества и низким уровнем антропогенного загрязнения. Относительная встречаемость и антибиотическая активность антагонистов в участках пещер с высоким уровнем антропогенного загрязнения соответствуют аналогичным показателям для почв и почвоподобного субстрата (рис. 2).

■ Сильные антагонисты □ Слабые антагонисты □ Неантагонисты

Рис. 2. Относительная встречаемость сильных (подавление тест-культуры на 75–100%) и слабых (подавление тест-культуры на 20–75%) антагонистов в среднем для изученных почв (1), в почвоподобном субстрате (2), в участках пещер с высоким уровнем антропогенного загрязнения (3), в участках пещер с низким уровнем антропогенного загрязнения (4) на примере антагонистов к грибам р. Bipolaris

Наблюдаемый феномен можно объяснить тем, что в условиях интенсивного антропогенного загрязнения в пещерах создаётся избыток органического вещества, что снижает конкуренцию за субстрат и позволяет развиваться микроорганизмам, не обладающим антагонистической активностью по отношению к потенциальным конкурентам.

Все выделенные в изучаемых пещерах антагонисты не способны к росту при температуре человеческого тела и, таким образом, не представляют опасности для человека и теплокровных животных.

Выводы

-

1. Встречаемость бактерий, проявляющих антагонизм к фитопатогенным грибам р.р. Bipolaris , Fusarium , Alternaria , в пещерных сообществах Средней Сибири статистически значимо (p<0,05) выше, чем в почвах и почвоподобном субстрате.

-

2. Ключевым фактором, определяющим встречаемость антагонистов, является интенсивность притока органики; максимальное число антагонистов наблюдается в пещерах с небольшим, но исторически длительным притоком органического вещества и малым уровнем антропогенного загрязнения в настоящее время.