Сравнительный анализ заболеваемости тиреопатиями в допубертатном возрасте детей из Калужской области, облучённых внутриутробно за счёт инкорпорации техногенного йода-131 и проживавших в регионах с различным уровнем загрязнённости радионуклидами после Чернобыльской аварии

Бесплатный доступ

Изучена заболеваемость тиреопатиями в допубертатном возрасте в районных популяциях облучённых внутриутробно детей из загрязнённых радионуклидами после чернобыльской аварии Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов Калужской области. Показано, что уровень этой заболеваемости зависит от суммарной интенсивности воздействия на исследуемые детские популяции алиментарной йодной недостаточности в регионах проживания и ионизирующего излучения инкорпорированного йода-131. При этом относительный вклад каждого из этих факторов можно оценить по выраженности различия в уровнях заболеваемости тиреопатиями облучённых детей и проживающих в том же регионе их необлучённых сверстников.

Дети, внутриутробное облучение, загрязнённость территорий йодом-131 и цезием-137, обеспеченность йодом, заболеваемость тиреопатиями

Короткий адрес: https://sciup.org/170170084

IDR: 170170084

Текст научной статьи Сравнительный анализ заболеваемости тиреопатиями в допубертатном возрасте детей из Калужской области, облучённых внутриутробно за счёт инкорпорации техногенного йода-131 и проживавших в регионах с различным уровнем загрязнённости радионуклидами после Чернобыльской аварии

В первые несколько месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) наибольшую радиационную опасность для населения радиоактивно загрязнённых территорий представляли радиоизотопы йода, особенно йод-131 [11]. По оценкам, суммарная активность йода-131, выброшенного в атмосферу в результате этой аварии в 1986 г., составила примерно 1,9⋅1018 Бк [10].

В Калужской области радиойодный период длился с конца апреля по конец июля 1986 г.

С момента физического распада йода-131 по настоящее время основным дозообразующим радионуклидом в загрязнённых регионах области (в первую очередь в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах) является цезий-137. Согласно долгосрочному прогнозу изменения радиоактивного загрязнения территории Калужской области цезием-137 после аварии на ЧАЭС, территории с уровнем загрязнения более 5 Ки/км2 очистятся до уровней от 1 до 5 Ки/км2 к 2042 г., а очищение всех загрязненных цезием-137 регионов области до уровня менее 1 Ки/км2 прогнозируется только к 2112 г., то есть через 100 лет [9].

Воздействие йода-131, выпадавшего в 1986 г. на обширных территориях Беларуси, Украины и центральных областей России, привело к существенному росту заболеваемости населения радиоактивно загрязнённых регионов болезнями щитовидной железы (ЩЖ), в том числе тиреоидным раком [8, 12]. Ранее нами были опубликованы данные о заболеваемости неонкологическими заболеваниями ЩЖ в допубертатном возрасте детей из Калужской области (Жизд-ринского, Ульяновского и Хвастовичского районов), облучённых внутриутробно за счёт инкорпорации техногенного йода-131 после аварии на ЧАЭС [4]. Было показано, что заболеваемость тиреопатиями у облучённых in utero детей, в целом, в 2,6 раза превышала частоту развития Горобец В . Ф . – вед. научн. сотр., к.м.н. ФГБУ МРНЦ Минздрава России.

патологии ЩЖ у их необлучённых сверстников, и зависела от срока гестации, на котором йод-131 попадал в организм.

В указанной работе частота заболеваний ЩЖ исследовалась в целом у всех облучённых in utero и всех необлучённых детей, проживавших в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичс-ком районах. Вместе с тем, согласно данным радиационного мониторинга, радиоактивные осадки выпадали очень неравномерно, и зачастую даже в не слишком удалённых друг от друга населённых пунктах уровни загрязнённости почвы радионуклидами (в том числе йодом-131) существенно различались [13]. Кроме того, районы проживания наблюдавшегося контингента расположены в зоне йодного дефицита. Однако, как показали наши исследования совместно с сотрудниками НПО «Тайфун» (Обнинск), содержание нативного йода, а также других микроэлементов, влияющих на морфофункциональное состояние ЩЖ (Co, Cu, Mn), в питьевых водах и почвах населённых пунктов указанных районов также различно, что может вызывать и различия в обеспеченности населения данными микроэлементами [3]. Таким образом, есть все основания полагать, что наблюдавшиеся нами дети из трёх вышеуказанных районов подвергались воздействию ионизирующей радиации различной интенсивности на фоне разной степени обеспеченности природным йодом. В связи с этим, для оценки влияния каждого из указанных факторов целесообразно исследовать заболеваемость тиреопатиями жителей каждого наблюдаемого района по отдельности, сопоставляя её с оценками уровней загрязнённости территорий йодом-131 и цезием-137 и степенью обеспеченности йодом (как микроэлементом, необходимым для нормального функционирования ЩЖ).

Исходя из вышеизложенного, в настоящем исследовании была поставлена цель: провести сравнительный анализ заболеваемости тиреопатиями в допубертатном возрасте в районных популяциях детей, проживавших в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах Калужской области и облучённых in utero вследствие инкорпорации техногенного йода-131 в 1986 г., учитывая при этом уровни загрязнённости каждого района радиойодом и цезием-137, а также оценки, отражающие обеспеченность жителей каждого из этих районов природным йодом.

Материалы и методы

Исследование носило характер когортного [1, 2]. В течение допубертатного возраста (двенадцать лет после аварии на ЧАЭС) в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах Калужской области наблюдались 420 детей (225 мальчиков и 195 девочек), облучённых внутриутробно вследствие инкорпорации техногенного йода-131 в период с 29 апреля по 28 июля 1986 г. (радиойодный период в регионе их проживания после чернобыльской аварии). В качестве контрольной группы, или группы сравнения, наблюдались 150 детей (70 мальчиков и 80 девочек) из семей иммигрантов, родившихся вне наблюдаемых районов и начавших жить в них после распада техногенного йода-131 (не ранее августа 1986 г.). В упомянутой выше более ранней нашей публикации [4] приведено детальное обоснование критериев выбора детей для исследования и описание характера их ежегодного клинического обследования.

Распределение наблюдавшихся облучённых in utero и необлучённых детей (включая число заболевших тиреопатиями за период наблюдения) по районам проживания представлено в таблице 5.

Заболеваемость тиреоидной патологией оценивали с помощью «коэффициента заболеваемости» (КЗ), который представляет собой отношение числа заболевших за период наблюдения к суммарному времени, в течение которого каждое лицо из наблюдаемой группы подвергается риску заболеть [1, 2]. В настоящем исследовании заболеваемость выражали в количестве случае на 1000 человеко-лет риска, поэтому указанное отношение умножали на 1000. Вычисляли также относительные риски (ОР) заболеть патологией ЩЖ как отношения КЗ в группах облучённых к КЗ в контрольных группах. Для КЗ рассчитывали стандартные отклонения (СО) и 95 %-ные доверительные интервалы (ДИ), а для ОР – 95 %-ные доверительные границы (ДГ) по принятым в современной эпидемиологии стандартным алгоритмам, основывающимся на распределении Пуассона, аппроксимированного нормальным распределением [1].

Детальное описание алгоритмов расчёта указанных показателей с приведением соответствующих расчётных формул представлено в упоминавшейся выше более ранней нашей публикации [4].

Для оценки уровней загрязнённости территорий проживания наблюдавшихся нами облучённых in utero детей техногенным радиойодом были использованы опубликованные данные о реконструированной средней удельной активности йода-131 в Ки/км2 (приведённой к 10 мая 1986 г.) в ареалах тех населённых пунктов Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов, где эти дети проживали [6]. Аналогично оценивали и уровни загрязнённости техногенным изотопом цезий-137 местожительств наблюдавшихся облучённых и необлучённых йодом-131 детей; при этом были использованы опубликованные сведения о средней удельной поверхностной плотности загрязнения цезием-137 в Ки/км2 (по имевшимся данным на декабрь 1992 г.) в ареалах населённых пунктов проживания наблюдавшегося контингента [5].

Степень йодной обеспеченности наблюдавшихся детей оценивали по усреднённым групповым величинам уровней тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови. Этот показатель был выбран нами, исходя из следующего. Установлено, что концентрация ТГ отражает три характеристики организма: объём дифференцированной ткани ЩЖ, уровень стимуляции рецепторов железы к тиреотропину (ТТГ), а также наличие физического повреждения или воспаления ЩЖ [7]. В условиях йодного дефицита объём ЩЖ увеличивается (гипертрофия и гиперплазия), повышается также и уровень стимуляции рецепторов к ТТГ, что, естественно, ведёт к увеличению концентрации ТГ в крови. Как отмечено в документе ВОЗ [15], уровень ТГ в сыворотке крови изменяется обратно пропорционально потреблению йода во всех возрастных группах (т.е. чем меньше потребление йода, тем выше концентрация тиреоглобулина в сыворотке крови). В этой же публикации указано, что при истощении запасов йода в организме уровень ТГ возрастает раньше, чем повысится концентрация ТТГ, и намного раньше, чем разовьётся зоб.

Концентрацию тиреоглобулина в сыворотке крови определяли с помощью наборов для радиоиммунологического анализа «рио-ТГ-125I» (Республика Беларусь) с использованием ТГ, меченного йодом-125. Референсные уровни нормы для содержания ТГ в сыворотке крови, приведённые в инструкции для пользователей данных тест-наборов, представлены в таблице 2.

Кроме того, уровень потребления йода оценивали также с помощью определения концентрации этого микроэлемента в утренних пробах мочи. При этом содержание йода в моче опре- деляли церий-арсенитным методом в модификации, совпадающей в основном с методикой, рекомендованной ВОЗ [15]. Результаты выражались в мкг/л.

Необходимо отметить, что уровень йода в моче отражает, главным образом, потребление этого микроэлемента с пищей в день, предшествующий дню проведения исследования, тогда как концентрация тиреоглобулина в сыворотке крови зависит от йодной обеспеченности в течение более продолжительного предшествующего периода жизни [15].

Результаты и обсуждение

Для оценки интенсивности воздействия на наблюдавшиеся районные популяции детей радиационного фактора были рассчитаны усреднённые по районам уровни поверхностной загрязнённости ареалов населённых пунктов Жиздринского, Ульяновского и Хвастовичского районов, в которых проживали наблюдавшиеся дети, йодом-131 и цезием-137 (по данным, представленным в соответствующих информационных публикациях [5, 6]). Эти данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 Уровни поверхностной загрязнённости йодом -131 ( Ки / км 2) и цезием -137 ( Ки / км 2) ареалов населённых пунктов Жиздринского , Ульяновского и Хвастовичского районов Калужской области , в которых проживали наблюдавшиеся дети

|

Группы |

Радионуклид |

Показатели загрязненности |

Районы наблюдения |

||

|

Жиздринский |

Ульяновский |

Хвастовичский |

|||

|

Облучённые in utero |

131 I |

Число НП |

27 |

26 |

23 |

|

М±m (СО) |

9,11±1,14 (5,95) |

13,75±1,27 (6,45) |

7,81±1,48 (7,12) |

||

|

Медиана |

7,01 |

12,88 |

4,31 |

||

|

Мин-макс |

1,38-25,01 |

1,61-27,04 |

1,28-25,13 |

||

|

137 Cs |

Число НП |

27 |

26 |

23 |

|

|

М±m (СО) |

2,82±0,33 (1,70) |

3,92±0,35 (1,80) |

2,51±0,44 (2,09) |

||

|

Медиана |

2,20 |

3,72 |

1,44 |

||

|

Мин-макс |

1,09-7,41 |

0,57-7,81 |

0,55-7,29 |

||

|

Контроль |

137 Cs |

Число НП |

17 |

15 |

17 |

|

М±m (СО) |

2,46±0,35 (1,46) |

3,84±0,46 (1,80) |

2,38±0,51 (2,12) |

||

|

Медиана |

1,99 |

3,66 |

1,72 |

||

|

Мин-макс |

1,09-6,74 |

1,14-6,61 |

0,55-7,29 |

||

Примечание: НП – населённые пункты, в которых проживали наблюдавшиеся дети; M±m – среднее арифметическое со стандартной ошибкой; СО – стандартное отклонение; Мин-макс – минимальное и максимальное значение.

Как видно из этой таблицы, в среднем, уровень загрязнённости населённых пунктов проживания наблюдавшегося контингента (и йодом-131, и цезием-137) был наиболее высоким в Ульяновском районе, а наиболее низким – в Хвастовичском. Эти данные подтверждаются и представленными в справочнике [14] сведениями о средних уровнях облучения ЩЖ жителей разного возраста, которые проживали в 1986 г. в населённых пунктах Калужской области, загрязнённых радионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС. Согласно приведённым в этом справочнике данным, средние для возрастных групп детей и подростков поглощённые в ЩЖ дозы излучения йода-131 в Жиздринском районе колебались от 110 до 30 мГр, в Ульяновском – от 160 до 40 мГр, в Хвастовичском – от 90 до 20 мГр.

Таким образом, следует полагать, что сила воздействия радиационного фактора была наиболее высокой у внутриутробно облучённых детей, проживавших в Ульяновском районе, а наиболее низкой – у жителей Хвастовичского района.

Использованные для оценки йодной обеспеченности наблюдавшихся детей средние уровни концентрации тиреоглобулина в сыворотке крови у жителей трёх контролировавшихся районов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика уровней содержания тиреоглобулина в сыворотке крови ( в нг / мл ) у наблюдавшихся облучённых in utero и необлучённых детей из Жиздринского , Ульяновского и Хвастовичского районов

|

Группы наблюдения |

Показатели |

Жиздринский район |

Ульяновский район |

Хвастовичский район |

|||

|

в начале периода наблюдения |

в конце периода наблюдения |

в начале периода наблюдения |

в конце периода наблюдения |

в начале периода наблюдения |

в конце периода наблюдения |

||

|

Облучённые in utero |

N |

91 |

101 |

52 |

61 |

103 |

120 |

|

M±m (СО) |

39,9±2,0 (19,4) |

35,3±2,5 (25,5) |

36,8±3,8 (27,0) |

23,1±1,9 (14,6) |

35,8±2,6 (26,0) |

35,4±2,6 (28,5) |

|

|

Медиана |

40,0 |

28,7 |

31,2 |

22,2 |

30,4 |

27,1 |

|

|

> 20 нг/мл |

81,3 % |

69,2 % |

73,8 % |

||||

|

Min-max |

1,4-94,8 |

0,2-107,3 |

0,9-134,2 |

0-140,0 |

1,0-147,1 |

||

|

Контрольная группа |

N |

18 |

12 |

8 |

10 |

22 |

18 |

|

M±m (СО) |

35,7±5,5 (23,5) |

34,8±6,4 (22,2) |

30,5±12 (34,1) |

19,1±4,7 (14,9) |

31,8±5,0 (23,6) |

22,3±4,5 (19,2) |

|

|

Медиана |

30,5 |

28,8 |

21,8 |

19,3 |

25,2 |

18,8 |

|

|

> 20 нг/мл |

83,3 % |

83,3 % |

50,0 % |

50,0 % |

63,6 % |

50,0 % |

|

|

Min-max |

2,6-91,9 |

11,2-92,6 |

2,9-105,0 |

0,8-44,4 |

4,4-92,7 |

0,5-74,2 |

|

|

Референсные значения |

N |

138 |

|||||

|

M±m (СО) |

18,5±1,6 (18,8) |

||||||

|

Медиана |

Показатель не определялся |

||||||

|

> 20 нг/мл |

Показатель не определялся |

||||||

|

Min-max |

0-50 |

||||||

Примечание: N – число обследованных; M±m – среднеарифметическое со стандартной ошибкой; СО – стандартное (среднеквадратическое) отклонение; > 20 нг/мл – % лиц с уровнем ТГ выше 20 нг/мл; Min-max – минимальное и максимальное значения. Референсные значения взяты из инструкции для пользователей тест-набора «рио-ТГ-125I».

Как видно из таблицы 2, средние уровни ТГ во всех районах были значимо более высокими, чем референсные значения нормы, приведённые в инструкции для пользователей набора «рио-ТГ-125I», что указывает на сниженную йодную обеспеченность детей из всех трёх районов. В этой таблице приведены данные об уровнях ТГ и в начале и в конце периода наблюдения. В целом, имела место положительная динамика концентрации ТГ (некоторое снижение его уровня), однако и в конце периода наблюдения её величина превышала референсные значения. Существенных различий средних уровней концентраций ТГ в наблюдавшихся районных попу- ляциях облучённых in utero детей не было выявлено как в начале, так и в конце периода наблюдения. Не выявлено также значимых различий в концентрациях ТГ в группах облучённых in utero и необлучённых детей.

Ещё одним методом оценки йодной обеспеченности населения, как отмечено в разделе «Материалы и методы», является определение среднегрупповых величин концентрации йода в утренних порциях мочи. В таблице 3 представлены данные об уровнях выведения йода с мочой на начальном периоде наблюдения у части обследовавшихся облучённых внутриутробно детей, проживавших в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах.

Таблица 3

Средние уровни концентрации йода в моче ( в мкг / л ) у наблюдавшихся облученных in utero детей из Жиздринского , Ульяновского и Хвастовичского районов

|

Показатели |

Жиздринский район |

Ульяновский район |

Хвастовичский район |

|

Число обследованных |

49 |

38 |

28 |

|

M±m (СО) |

45,17±9,41 (65,88) |

11,63±1,60 (9,85) |

13,40±3,18 (16,81) |

|

Медиана |

20,0 |

9,0 |

10,4 |

|

Мин-макс |

0,0-445,0 |

1,0-46,4 |

1,3-97,0 |

|

> 100 мкг/л |

2 % |

0 % |

0 % |

|

< 50 мкг/л |

65,3 % |

100 % |

96,4 % |

Примечание: > 100 мкг/л – доля лиц (в процентах) с концентрацией йода в моче выше 100 мкг/л; < 50 мкг/л – доля лиц (в процентах) с концентрацией йода в моче менее 50 мкг/л.

Данные, представленные в таблице 3, подтверждают наличие сниженной обеспеченности йодом наблюдавшихся детских популяций во всех трёх районах (при нормальной обеспеченности медиана концентрации йода в моче должна составлять не менее 100 мкг/мл, доля проб с концентрацией выше 100 мкг/мл должна быть не менее 50 %, а доля проб с концентрацией ниже 50 мкг/мл – не более 20 % [15]). В то же время на основании этих данных можно сделать вывод, что обеспеченность йодом наблюдавшихся детей из Жиздринского района была более высокой, чем обеспеченность их сверстников из Ульяновского и Хвастовичского районов.

В таблице 4 представлены данные о численности детей из каждого района, у которых развилась патология щитовидной железы за период наблюдения, и о структуре выявленных тиреопатий. Как видно из этой таблицы, структура заболеваний ЩЖ, развившихся у облучённых внутриутробно детей из всех трёх районов, существенно не различалась: преобладал диффузный нетоксический зоб (ДНЗ) 1-й степени (80-86 % всех тиреопатий), на втором месте был ДНЗ 2-й степени (6-9 % всех тиреопатий). Доля диффузно-узлового нетоксического зоба колебалась по районам от 0 до 7 %, а на долю гипоплазий ЩЖ пришлось от 4 до 7 %.

В то же время у всех заболевших детей из районных контрольных групп был диагностирован диффузный нетоксический зоб 1-й степени.

Данные о заболеваемости всеми выявленными болезнями ЩЖ вместе в районных популяциях облучённых внутриутробно и необлучённых детей, оценённой с помощью коэффициентов заболеваемости, представлены в таблице 5.

Таблица 4

Патология щитовидной железы , развившаяся у наблюдавшихся облучённых внутриутробно и необлучённых детей из Жиздринского , Ульяновского и

Хвастовичского районов Калужской области

|

Группы облучённых и контроля |

Патология щитовидной железы |

|||||||||||

|

Диффузный нетоксический зоб 1-й степени |

Диффузный нетоксический зоб 2-й степени |

Диффузно-узловой нетоксический зоб 1-й степени |

Гипоплазия щитовидной железы |

|||||||||

|

число больных (% от всех больных района) |

число больных (% от всех больных района) |

число больных (% от всех больных района) |

число больных (% от всех больных района) |

|||||||||

|

м |

д |

м+д |

м |

д |

м+д |

м |

д |

м+д |

м |

д |

м+д |

|

|

Облучённые Жиздринского района |

3 (75) |

9 (82) |

12 (80) |

1 (25) |

0 (0) |

1 (7) |

0 (0) |

1 (9) |

1 (7) |

0 (0) |

1 (9) |

1 (7) |

|

Контроль Жиздринского района |

1 100 |

1 100 |

2 100 |

|||||||||

|

Облучённые Ульяновского района |

7 (78) |

8 (89) |

15 (83) |

0 (0) |

1 (11) |

1 (6) |

1 (11) |

0 (0) |

1 (6) |

1 (11) |

0 (0) |

1 (6) |

|

Контроль Ульяновского района |

1 100 |

0 |

1 100 |

|||||||||

|

Облучённые Хвастовичского района |

11 (92) |

8 (80) |

19 (86) |

1 (8) |

1 (10) |

2 (9) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

1 (10) |

1 (4) |

|

Контроль Хвастовичского района |

1 100 |

4 100 |

5 100 |

|||||||||

Примечание: м - мальчики; д - девочки; м+д - мальчики и девочки вместе. Степень зоба оценивалась в соответствии с упрощенной классификацией, рекомендованной ВОЗ [15].

Как видно из таблицы 5, самые высокие коэффициенты заболеваемости тиреопатиями у облучённых внутриутробно детей (и мальчиков, и девочек, и в целом) наблюдались в наиболее загрязнённом радионуклидами Ульяновском районе. В то же время в наименее радиоактивно загрязнённом Хвастовичском районе в целом заболеваемость тиреоидной патологией была даже чуть выше, чем в несколько более загрязнённом Жиздринском районе. Очевидно, это связано с тем, что (как следует из анализа данных о концентрациях йода в моче) обеспеченность йодом популяции Хвастовичского района была ниже, чем обеспеченность детей из Жиздрин-ского района.

Анализ величин относительного риска также показывает, что только в наиболее радиоактивно загрязнённом Ульяновском районе превышение заболеваемости тиреопатиями внутриутробно облучённых детей над заболеваемостью необлучённых достигает уровня статистической достоверности (нижняя 95 %-ная доверительная граница ОР более единицы). В то же время в менее всего загрязнённом радионуклидами Хвастовичском районе различия в заболеваемости тиреопатиями среди облучённых и необлучённых детей были наименее выражены, что может быть связано с большей долей влияния на эту заболеваемость в данном районе фактора йодной обеспеченности (который и для облучённых и для необлучённых лиц был практически одинаковым) и меньшим значением радиационного фактора.

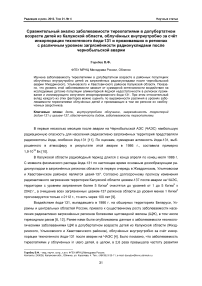

Таблица 5

|

Группы облучённых и контроля |

Пол |

Количество |

Число чел-лет риска |

КЗ±СО (95 %-й ДИ) на 103 ч-лет |

ОР (95 %-е ДГ) |

|

|

N |

A |

|||||

|

Дети, облучённые in utero, из Жиздринского района |

м |

76 |

4 |

764,55 |

5,23±2,62 (0,10-10,36) |

1,21 (0,13; 10,80) |

|

ж |

69 |

11 |

729,56 |

15,08±4,55 (6,17-23,99) |

4,04 (0,52; 31,31) |

|

|

м+ж |

145 |

15 |

1494,11 |

10,16±2,61 (5,05-15,26) |

2,51 (0,58; 10,93) |

|

|

Дети контрольной группы из Жиздринского района |

м |

23 |

1 |

230,65 |

4,34±4,34 (-4,16-12,88) |

– |

|

ж |

30 |

1 |

268,07 |

3,73±3,73 (-3,58-11,04) |

– |

|

|

м+ж |

53 |

2 |

498,72 |

4,04±2,84 (-1,54-9,61) |

– |

|

|

Дети, облучённые in utero, из Ульяновского района |

м |

57 |

9 |

523,44 |

17,19±5,73 (5,96-28,43) |

3,77 (0,48; 29,76) |

|

ж |

56 |

9 |

483,21 |

18,63±6,21 (6,46-30,79) |

Не определимо1 |

|

|

м+ж |

113 |

18 |

1006,65 |

17,91± 4,22 (9,64-26,18) |

7,86 (1,30; 47,44) |

|

|

Дети контрольной группы из Ульяновского района |

м |

21 |

1 |

219,30 |

4,56±4,56 (-4,38-13,50) |

– |

|

ж |

31 |

0 |

338,42 |

0,00 |

– |

|

|

м+ж |

52 |

1 |

557,72 |

2,28±2,02 (-1,68-6,24) |

– |

|

|

Дети, облучённые in utero, из Хвастовичского района |

м |

93 |

12 |

948,55 |

12,65±3,65 (5,49-19,81) |

3,29 (0,43; 25,33) |

|

ж |

69 |

10 |

672,26 |

14,88±4,70 (5,66-24,09) |

0,76 (0,24; 2,43) |

|

|

м+ж |

162 |

22 |

1620,81 |

13,77±2,91 (8,05-19,48) |

1,18 (0,46; 3,01) |

|

|

Дети контрольной группы из Хвастовичского района |

м |

26 |

1 |

260,30 |

3,84±3,84 (-3,69-11,87) |

– |

|

ж |

19 |

4 |

205,03 |

19,51±9,75 (0,39-38,63) |

– |

|

|

м+ж |

45 |

5 |

465,33 |

11,68±5,01 (1,86-21,49) |

– |

|

Примечание: N – общее число лиц в соответствующей группе, включённых в когортное исследование; А – число лиц, заболевших болезнями ЩЖ за период наблюдения. КЗ – коэффициент заболеваемости; СО – стандартное отклонение; ДИ – доверительный интервал; ОР – относительный риск; ДГ – доверительные границы.

1Относительный риск рассчитать невозможно – деление на ноль.

Заболеваемость тиреопатиями у облучённых и необлучённых детей в зависимости от района проживания

В целом, представленные данные показывают, что заболеваемость тиреопатиями в до-пубертатном возрасте у облучённых внутриутробно вследствие инкорпорации техногенного йода-131 детей зависела от суммарной силы воздействия радиационного фактора и уровня йодной обеспеченности. Причём, относительный вклад каждого из этих факторов можно оценить по выраженности различия в заболеваемости облучённых детей и их необлучённых сверстников, проживающих в том же регионе.

Заключение

Таким образом, проведённые исследования ещё раз продемонстрировали синергизм сниженного йодного обеспечения и воздействия ионизирующего излучения инкорпорированного йода-131 в их влиянии на заболеваемость патологией щитовидной железы. Очевидно, что уровень этой заболеваемости связан с суммарной интенсивностью воздействия обоих факторов. При этом относительный вклад каждого из этих факторов может быть оценён по выраженности различия в уровнях заболеваемости тиреопатиями облучённых детей и проживающих в том же регионе их необлучённых сверстников.

Список литературы Сравнительный анализ заболеваемости тиреопатиями в допубертатном возрасте детей из Калужской области, облучённых внутриутробно за счёт инкорпорации техногенного йода-131 и проживавших в регионах с различным уровнем загрязнённости радионуклидами после Чернобыльской аварии

- Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию/Пер. с англ. Таллин: Ин-т эксперим. и клинич. медицины (Эстония); Датское противораковое общество, 1996. 122 с.

- Биглхол Р., Бонита Р., Кьельстрем Т. Основы эпидемиологии/Пер. с англ. Женева: ВОЗ, 1994. 259 с.

- Бобовникова Ц.И., Моршина Т.Н., Матвеенко Е.Г. и др. Особенности микроэлементного состава питьевых вод и продуктов питания в юго-западных районах Калужской области, загрязнённых радионуклидами после Чернобыльской аварии//Наследие Чернобыля (15 лет спустя): матер. научн.-практич. конф. Калуга, Обнинск, 2001. Вып. 3. С. 193-199.

- Горобец В.Ф. Зависимость уровней заболеваемости неонкологическими заболеваниями щитовидной железы в постнатальном периоде у детей из Калужской области от срока гестации, на котором произошло их внутриутробное облучение вследствие инкорпорации техногенного йода-131//Радиация и риск. 2011. Т. 20, № 1. С. 24-33.

- Данные по радиоактивному загрязнению территории Российской Федерации цезием-137, стронцием-90, плутонием-239, 240: Калужская область//Радиация и риск. 1993. Вып. 3. Приложение 1. С. 21-25.

- Данные реконструкции удельного поверхностного загрязнения изотопом йод-131 территории Российской Федерации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: Калужская область//Радиация и риск. 1993. Вып. 3. Приложение 1. С. 94-101.

- Доказательная эндокринология/Под ред. П. Камачо, Х. Гариба, Г. Сайзмора; пер. с англ. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 640 с.

- Иванов В.К., Цыб А.Ф. Медицинские радиологические последствия Чернобыля для населения России: оценка радиационных рисков. М.: Медицина, 2002. 392 с.

- Израэль Ю.А., Жукова О.М., Ишменник Е.В., Манзон Д.А. Прогнозное картографирование радиоактивного загрязнения территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС//Международная конференция «Чернобыль: опыт международного сотрудничества при ликвидации последствий аварии», Россия, Москва-Обнинск, 23-25 ноября 2011 года. Тезисы докладов. Обнинск, 2011. С. 98-100.

- Коробова Е.М., Аношко Я.И., Кесминиене А. и др. Пространственно дифференцированная оценка вклада природного геохимического фона йода в риск распространения рака щитовидной железы после аварии на Чернобыльской АЭС//Там же. С. 95-97.

- Махонько К.П., Козлова Е.Г., Волокитин А.А. Динамика накопления радиойода на почве и реконструкция доз от его излучения на территории, загрязнённой после аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. 1996. Вып. 7. С. 140-191.

- Паршков Е.М., Соколов В.А., Прошин А.Д. и др. Рак щитовидной железы у детей и взрослого населения Брянской области после аварии на Чернобыльской АЭС//Вопр. онкол. 2004. Т. 50, № 5. С. 533-539.

- Питкевич В.А., Шершаков В.М., Дуба В.В. и др. Реконструкция радионуклидного состава выпадений на территории России вследствие аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. 1993. Вып. 3. С. 62-93.

- Средние дозы облучения щитовидной железы жителей разного возраста, проживавших в 1986 году в населённых пунктах Брянской, Тульской, Орловской и Калужской областей, загрязнённых радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС: справочник/Под ред. М.И. Балонова, И.А. Звоновой. М.: Минздрав России, 2002//Радиация и риск. 2002. Спецвыпуск. С. 3-94.

- Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their control through salt iodization: Document WHO/NUT/94.6. Geneva: WHO, 1994. 56 p.