Сравнительный многокритериальный анализ теплофизических и коррозионных свойств основных типов теплоносителей для солнечных водонагревательных коллекторов

Автор: Чынгызбек кызы З., Сатыбалдыев А.Б.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 9 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Осуществлён детальный, многоаспектный анализ эксплуатационных, теплофизических, гидравлических, коррозионных и экономических характеристик четырёх различных типов теплоносителей, актуальных для использования в солнечных водонагревательных коллекторах (СВК): это подготовленная вода, промышленный раствор EcoSol®, водно-гликолевая смесь с массовой долей гликоля 50 %, а также инновационные водные наножидкости, модифицированные наночастицами оксидов меди (CuO) и диоксида титана (TiO₂). Исследование включало сравнение ключевых параметров, среди которых — коэффициент теплопроводности, удельная теплоёмкость, динамическая вязкость, предельные температуры фазовых переходов (замерзание/кипение), удельная стоимость, а также химическая агрессивность по отношению к конструкционным материалам и склонность к коррозии. Полученные результаты демонстрируют, что теплопроводность наножидкостей в среднем на 35–40 % превышает аналогичный показатель для обычной воды, однако снижение их удельной теплоёмкости достигает 8 %, а вязкость и стоимость варьируются в широком диапазоне — от троекратного до пятикратно-стократного увеличения относительно воды. Водно-гликолевые смеси отличает выдающаяся морозостойкость (tзамерз. ≈ –41 °C) и высокая температура кипения (порядка 110 °C), но это достигается ценой заметно большей вязкости (2,5–3 мПа·с) и необходимостью постоянного контроля буферных присадок и ингибиторов коррозии. Применение раствора EcoSol® оправдано там, где требуется найти баланс между умеренной морозостойкостью (до –30 °C), относительно низкой стоимостью и минимальной коррозионной активностью. Вода, как и прежде, остаётся своего рода «золотым стандартом» благодаря максимально возможной удельной теплоёмкости (4,19 кДж/(кг·К)), минимальной вязкости (около 1 мПа·с) и исключительной экономичности (0,5–2 сом/л), однако для её практического применения обязательно внедрение антикоррозионных мер и технологий, предотвращающих замерзание в зимний период. Для объективного сравнения рассматриваемых альтернатив использовалась методология многокритериального принятия решений (MCDM), что позволило учесть весовые приоритеты, обусловленные эксплуатационными условиями. Итоговые выводы свидетельствуют: для регионов с мягким, не подверженным значительным отрицательным температурам климатом, оптимальным выбором остаётся вода; в условиях суровой зимы предпочтительны водно-гликолевые растворы; в бюджетных системах с умеренными требованиями к морозостойкости оправдан выбор EcoSol®; наножидкости же целесообразны исключительно для высокотемпературных или энергоэффективных компактных установок, где есть возможность обеспечивать необходимое техническое обслуживание и покрывать повышенные затраты.

Солнечные коллекторы, теплоноситель, наножидкость, водно-гликолевая смесь, теплопроводность, коррозионная активность, многокритериальный анализ, MCDM

Короткий адрес: https://sciup.org/14133766

IDR: 14133766 | УДК: 502/504:621.577.3:621.039.64:620.193 | DOI: 10.33619/2414-2948/118/17

Текст научной статьи Сравнительный многокритериальный анализ теплофизических и коррозионных свойств основных типов теплоносителей для солнечных водонагревательных коллекторов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 502/504: 621.577.3:621.039.64:620.193

В современном мире солнечная энергия, являющаяся возобновляемым и экологически чистым ресурсом, закономерно выходит на передний план глобальной энергетической трансформации. В этих условиях солнечные водонагревательные системы (СВНС) становятся неотъемлемой составляющей стратегий по сокращению углеродного следа и снижению зависимости от ископаемых источников энергии. Примечательно, что эффективность внедрения СВНС выходит далеко за рамки элементарного энергосбережения: речь идет о масштабном вкладе в декарбонизацию — процесс, без которого немыслимо достижение ни национальных, ни международных климатических целей. Применение СВНС, как в бытовом, так и в промышленном секторах, сопряжено с целым комплексом инженерных и экологических задач. Исследования, посвящённые использованию современных планарных коллекторов, в частности, с введением наножидкостей в качестве теплоносителей, демонстрируют ошеломляющие результаты. Так, по некоторым оценкам, оптимизация состава теплоносителя позволяет добиться снижения выбросов CO2 на величины, достигающие 740 кг (если сравнивать с традиционными плоскими коллекторами) и до 23 000 кг — по сравнению с обычными водонагревателями за расчетный 15-летний период эксплуатации. Подобные данные наглядно иллюстрируют: выбор и совершенствование каждого элемента системы, в том числе теплоносителя, выходит за пределы сугубо технической плоскости и становится вопросом широкой, стратегической значимости [1–4].

Говоря о теплоносителе, стоит подчеркнуть, что именно он формирует своеобразное «сердце» всей системы. Именно теплоноситель аккумулирует и транспортирует полученную от солнечного излучения тепловую энергию, обеспечивая её доставку от абсорбера коллектора до конечного потребителя — будь то накопительный бак или контур отопления [5–7].

Выбор рабочей жидкости становится решающим с точки зрения не только эффективности работы системы, но и ее эксплуатационной надежности, долговечности, а в ряде случаев и экономической обоснованности инвестиций. Взвешивая варианты, приходится учитывать целый ряд критериев: от температуры замерзания и кипения, вязкости и теплоемкости, до коррозионной активности, совместимости с конструкционными материалами, химической стабильности, предполагаемого срока службы и стоимости [8,9].

Между теплофизическими характеристиками, такими как вязкость и удельная теплоемкость, и эксплуатационными параметрами (например, энергозатратами на циркуляцию), существует сложная и не всегда очевидная взаимосвязь. Например, жидкость с высокой теплоемкостью может оказаться избыточно вязкой, что неизбежно приводит к увеличению энергозатрат на её перекачку, а значит, к снижению суммарной эффективности системы. Тем самым идеализация одного единственного параметра (например, исключительно высокой теплопроводности) не всегда приводит к наилучшему результату; напротив, важно сбалансировать все значимые характеристики, чтобы добиться максимального энергетического и экономического эффекта [10].

Современный рынок теплоносителей предлагает широкий выбор — от традиционных водных и водно-гликолевых составов до инновационных наножидкостей, содержащих взвеси наночастиц в классических базовых жидкостях. Каждое решение несет собственный спектр достоинств и недостатков, зачастую проявляющихся лишь при определённых условиях эксплуатации: климат, конструкция коллектора, используемые материалы, финансовые ограничения — все это требует внимательного анализа и индивидуального подхода. Очевидно, что универсального, «идеального» теплоносителя не существует, что обуславливает необходимость комплексной, системной оценки возможных вариантов [11, 12].

В рамках настоящего исследования поставлена задача провести всесторонний сравнительный анализ технических и экономических аспектов применения различных типов теплоносителей — от воды и коммерческих составов типа EcoSol® до ряда наножидкостей — в солнечных водонагревательных коллекторах. Конечная цель — выявить оптимальные решения для различных эксплуатационных сценариев.

Для проведения анализа жидких теплоносителей, применяемых в солнечных водонагревательных коллекторах, был осуществлён выбор трёх принципиально различных категорий сред: традиционной воды, специализированного теплоносителя промышленного назначения EcoSol®, а также инновационных наножидкостей, создаваемых на основе водно-гликолевых композиций.

Вода, являющаяся классическим и, пожалуй, самым доступным вариантом, выгодно отличается своей высокой удельной теплоёмкостью, которая составляет порядка 4,187 кДж/(кг·К), а также малой вязкостью и практически повсеместной распространённостью. Однако нельзя не отметить и присущие ей ограничения: температура замерзания достигает 0°C, тогда как закипает она уже при 100°C. К тому же для воды характерны склонность к развитию коррозионных процессов, а также тенденция к образованию накипи — факторы, заметно осложняющие её эксплуатацию в ряде инженерных систем.

Теплоноситель EcoSol®, разработанный как коммерческий продукт, базируется на моноэтиловом эфире диэтиленгликоля и дополняется комплексом присадок, направленных на повышение эксплуатационных характеристик. Примечательно, что EcoSol® проявляет крайне низкую коррозионную активность, эффективно противостоит пенообразованию и возникновению накипи, а температурные пределы его применения куда шире: точка кипения приближается к 105°C, а замерзания — опускается до впечатляющих -30 °C. Отдельно стоит подчеркнуть его совместимость с широким спектром материалов, используемых в современных конструкциях солнечных систем.

Водно-гликолевые растворы — ещё одна ключевая категория, традиционно применяемая с целью предотвращения замерзания теплоносителя в холодных климатических условиях. Известно, что пропиленгликоль отличается сравнительно низкой токсичностью и применяется, как правило, в концентрациях порядка 40–50%. В то же время, несмотря на снижение теплопроводности и удельной теплоёмкости относительно чистой воды, он обеспечивает надёжную защиту системы. Этиленгликоль, в отличие от пропиленгликоля, является веществом с выраженной токсичностью, однако выигрывает по вязкости при низких температурах и способен оставаться жидким до -48,5 °C при 60%-й концентрации. Оба вещества требуют регулярного добавления ингибиторов коррозии и полного обновления состава каждые 3–5 лет, что обусловлено постепенной деградацией их защитных свойств.

Что касается наножидкостей, речь идёт о прогрессивных растворах, получаемых путём диспергирования в воде или гликолевой среде наночастиц различной природы (А120з, CuO, TiO2 и др.). Такие композиции демонстрируют рекордные показатели по росту теплопроводности — в отдельных случаях до 140% относительно исходного растворителя, однако сопровождаются определённым снижением удельной теплоёмкости и значительным увеличением вязкости. К числу фундаментальных проблем можно отнести седиментацию и агломерацию наночастиц, что приводит к ухудшению стабильности и долговременной эффективности наножидкостей, усложняя их практическое применение.

В качестве методологической основы исследования был реализован тщательный сбор и аналитическая обработка информации, почерпнутой из публикаций, индексируемых в престижных научных базах Scopus, Web of Science и РИНЦ. Анализ охватывал ключевые параметры теплоносителей, позволяя объективно рассмотреть их достоинства и недостатки по спектру критериев: теплопроводность, удельная теплоёмкость, температурные лимиты (замерзание и кипение), вязкость, коррозионная активность, степень совместимости с конструкционными материалами, экономические характеристики и аспекты экологической безопасности.

Для формирования объективной картины сравнительной эффективности исследуемых теплоносителей был задействован метод многокритериального принятия решений (MCDM). Этот подход позволяет учесть широкий спектр — зачастую противоречивых — характеристик и предпочтений конечного пользователя, что особенно важно при выборе оптимального теплоносителя для конкретных условий эксплуатации.

В ходе настоящего исследования был осуществлён детальный сравнительный анализ эксплуатационных характеристик четырёх категорий жидких теплоносителей, каждый из которых демонстрирует свою специфику в реальных условиях функционирования солнечных водонагревательных систем. В центре внимания оказались подготовленная вода, раствор EcoSol®, стандартная 50-процентная водно-гликолевая смесь и инновационные наножидкости, в которых диспергированы наночастицы оксидов меди (CuO) либо диоксида титана (TiO2). Для комплексной оценки были выбраны шесть взаимосвязанных критериев: теплопроводность, удельная теплоёмкость, динамическая вязкость, экстремальные температуры фазовых переходов (замерзания и кипения), удельная стоимость, а также коррозионная активность с учётом взаимодействия с основными конструкционными материалами. Сопоставление этих параметров позволило выявить не только очевидные преимущества и недостатки отдельных теплоносителей, но и целый спектр компромиссных решений, которые могут быть оптимальны в зависимости от специфики климатических и эксплуатационных условий солнечных водонагревательных коллекторов [5, 13–16].

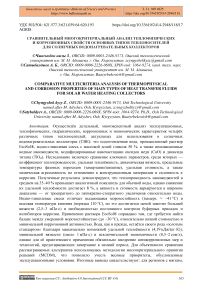

Анализ экспериментальных данных, иллюстрированных на Рисунке 1, даёт наглядное представление. Вода демонстрирует теплопроводность порядка 0,60 Вт/(м·К) при температуре 20 °C. Помимо технической эффективности, играют роль также экономические и экологические аспекты — низкая стоимость, доступность и минимальное воздействие на окружающую среду. Однако имеются ограничения: склонность к коррозии, особенно в системах с медными и алюминиевыми компонентами, а также риск замерзания при отрицательных температурах.

Рисунок 1. Сравнение теплопроводности различных теплоносителей

Раствор EcoSol® хотя и позиционируется как экологически ориентированная альтернатива с выраженными антикоррозионными свойствами, уступает по теплопроводности: её значение составляет около 0,36 Вт/(м·К). Очевидно, что для высоконагруженных гелиосистем такое снижение может привести к уменьшению общей эффективности, особенно если речь идёт о климатических зонах с коротким световым днём или высокой интенсивностью излучения.

Водно-гликолевая смесь (50% концентрации) — теплопроводность на уровне 0,40 Вт/(м·К). Смесь оказывается выбором «по умолчанию» в условиях, где критично обеспечить работоспособность оборудования даже при минусовых температурах, однако за устойчивость к замерзанию приходится расплачиваться снижением способности к быстрому теплообмену.

Наибольший интерес вызывают наножидкости. Их теплопроводность в ряде случаев достигает 0,84 Вт/(м·К), что на целых 40% превосходит эталонные значения воды. Этот эффект объясняется наличием в составе наночастиц, усиливающих перенос энергии на молекулярном уровне. Тем не менее за подобными преимуществами скрываются немаловажные ограничения: высокая стоимость, требования к стабильности дисперсии, потенциальная склонность к агрегации и необходимость в дополнительной фильтрации. Кроме того, вопрос совместимости с материалами системы и риска образования вторичных фаз по-прежнему остаётся открытым для дальнейших исследований. Выбор теплоносителя должен строиться не только на максимизации одного параметра, но и на балансе между эксплуатационной надёжностью, стоимостью обслуживания и реальными условиями применения. Если в приоритете исключительно теплопроводность — предпочтение стоит отдать наножидкостям или, по-прежнему, воде. Если же важны другие эксплуатационные параметры, такие как защита от коррозии либо “неубиваемость” в условиях низких температур — имеет смысл рассмотреть EcoSol® или гликолевую смесь, при этом отдавая себе отчёт в необходимости определённых компромиссов.

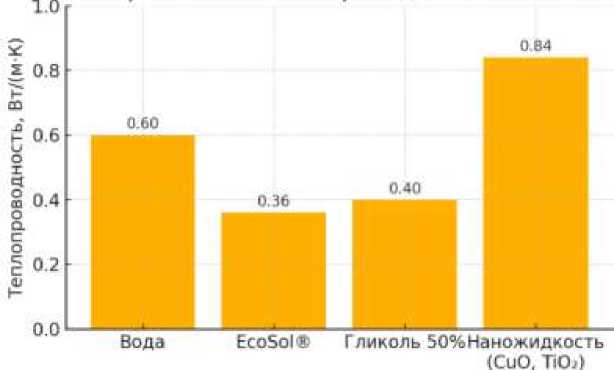

Как показывают результаты, обобщённые на Рисунке 2, наибольшей теплоёмкостью традиционно обладает вода (4,19 кДж/(кг-К)), что и определяет её ведущие позиции в системах аккумулирования и передачи тепла. Гликолевые растворы, напротив, хотя и «выигрывают» за счёт невосприимчивости к замерзанию, обладают заметно меньшей теплоёмкостью — порядка 3,50кДж/(кг^К), что требует увеличения объёма циркулирующей жидкости или площади теплообменных поверхностей, если стоит задача сохранить эффективность системы на том же уровне.

Рисунок 2. Сравнительный анализ удельной теплоёмкости теплоносителей

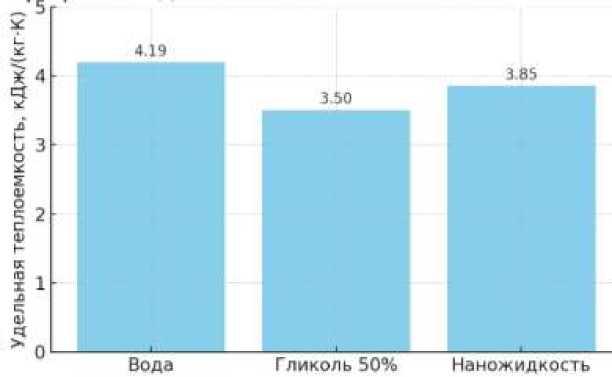

Наножидкости занимают промежуточное положение: их удельная теплоёмкость в среднем составляет 3,85 кДж/(кг-К), то есть примерно на 8% ниже, чем у воды. Такое снижение связано с физико-химическими особенностями твёрдой фазы в составе дисперсии, однако благодаря повышенной теплопроводности и возможности “гибкой настройки” состава достигается баланс между аккумулированием и передачей энергии, особенно в системах с переменной нагрузкой. Можно заключить, что по данному критерию вода остаётся вне конкуренции, хотя наножидкости способны предложить уникальное сочетание свойств, тогда как использование гликолевых растворов влечёт за собой определённые технические компромиссы и расходы. Ещё одним значимым аспектом, без которого невозможно сформировать адекватную “картину мира” при выборе теплоносителя, являются температуры фазовых переходов — замерзания и кипения. Эти характеристики особенно критичны для регионов с выраженной сезонной динамикой температур и определяют, в каких условиях теплоноситель сможет работать, не подвергаясь риску кристаллизации или закипания. На Рисунке 3, приводится сопоставление ключевых термодинамических пределов — точек замерзания и кипения — для 4 распространённых типов теплоносителей: традиционной воды, раствора EcoSol®, гликолевой смеси с концентрацией 50%, а также экспериментальной наножидкости на водной основе.

Рисунок 3. Сравнение температур замерзания и кипения воды, EcoSol®, гликолевого раствора и наножидкости

Вода — этот теплоноситель кажется идеальным благодаря своей повсеместной доступности и высокой теплоёмкости, однако присущий ей недостаток — моментальная кристаллизация при нулевой отметке по Цельсию — резко ограничивает сферы её использования, особенно в регионах с затяжными морозами. Без внесения антикристаллизаторов или предварительного подогрева эксплуатация в суровых зимних условиях попросту невозможна. Температура кипения у воды стандартна: при атмосферном давлении она достигает сотни градусов, что, впрочем, не всегда удовлетворяет нужды технических систем, работающих при перегрузках теплового режима. В противоположность воде, раствор EcoSol® проявляет гораздо более «гибкую» термическую стойкость: замерзание отодвигается до -30°C, тогда как кипение начинается ближе к 108°C. Такой диапазон позволяет системам сохранять работоспособность даже в условиях резко отрицательных температур, обеспечивая надёжную защиту от повреждения вследствие замерзания. Ещё большей морозоустойчивостью отличается 50% раствор гликоля — граница замерзания -41°C, а парообразование при 110°C. Подобное сочетание делает гликолевые растворы фаворитами для систем, функционирующих в условиях экстремальных температурных колебаний и особенно востребованными в северных широтах. Что касается наножидкостей — инновационного класса теплоносителей, в которых традиционная водная основа модифицирована включением диспергированных наночастиц, — их температурные пороги зачастую определяются составом базовой жидкости и добавками. В представленных данных значения совпадают с параметрами EcoSol® (-30°C — кристаллизация, 110°C — закипание), однако главное их достоинство — это потенциал для дальнейшей тонкой настройки эксплуатационных качеств посредством варьирования концентрации и природы нанокомпонентов.

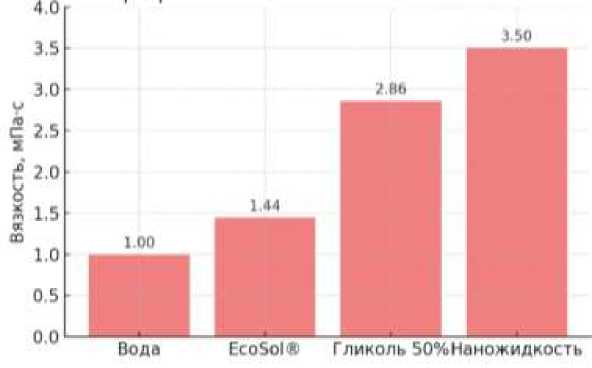

Обобщая анализ термостатических характеристик, резонно заключить: наибольшую устойчивость к экстремальному холоду демонстрируют гликолевые растворы, что определяет их преимущество при эксплуатации зимой. EcoSol® и наножидкости занимают промежуточную позицию, предоставляя баланс между морозостойкостью и устойчивостью к перегреву. Обыкновенная вода, несмотря на очевидные плюсы, в суровом климате без модификаций практически беспомощна. Не менее важным эксплуатационным параметром выступает вязкость, ведь именно она определяет гидродинамические потери и напрямую влияет на энергозатраты системы. Чем выше вязкость — тем больше потребуется затратить электроэнергии на циркуляцию жидкости, тем значительнее изнашиваются насосы, и тем интенсивнее нагружается вся система. На Рисунке 4 сведены эмпирические и литературные значения динамической вязкости для рассматриваемых теплоносителей. Вода, как и следовало ожидать, здесь вне конкуренции: её показатель — всего 1,00 мПа·с, а это означает минимальные потери на трение и максимальную мобильность по трубопроводам. В таких условиях эксплуатационные затраты сведены к минимуму.

Рисунок 4. Вязкость различных теплоносителей при рабочих температурах

EcoSol® — экологически ориентированный антифриз — демонстрирует чуть большую вязкость: 1,44 мПа^с (при 80°C), однако это не выходит за рамки оптимального диапазона для большинства отопительных и водонагревательных сетей. Существенно иначе обстоят дела с 50% гликолевым раствором: его вязкость достигает 2,86 мПа·с, что требует более тщательной проработки гидравлической схемы, мощных насосов и увеличивает расходы на перекачку, особенно при пониженных температурах.

Наножидкости, насыщенные наночастицами и стабилизирующими агентами, оказываются наиболее вязкими: 3,50 мПа·с — цифра, свидетельствующая о выраженном сопротивлении потоку и необходимости применения специализированных циркуляционных агрегатов. Повышенная вязкость — расплата за улучшенные теплофизические свойства и потенциальную универсальность. Исходя из этих показателей, становится очевидно: вода и EcoSol® лучше всего подходят для разветвлённых или протяжённых систем, где ограничена мощность насосного оборудования. Гликолевые растворы и, тем более, наножидкости вынуждают проектировщика искать компромиссы между эффективностью теплообмена и затратами на поддержание циркуляции.

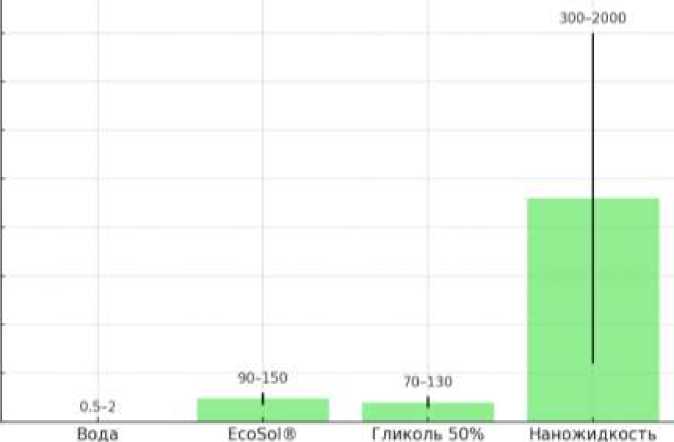

Экономические аспекты выбора теплоносителя — не менее существенными становятся начальная стоимость материала, частота его замены, требования к техническому обслуживанию, а также расходы на транспортировку по системе. Это определяет итоговую привлекательность того или иного варианта для конкретного применения — будь то солнечный коллектор, отопительный контур или промышленная тепловая сеть. На Рисунке 5 отображается весьма широкий спектр розничных цен, характерных для 4 основных видов теплоносителей, используемых на территории Кыргызской Республики. Стоимость приводится в национальной валюте — сомах за литр, при этом данные охватывают минимальные и максимальные значения, обусловленные спецификой рыночных предложений, особенностями химического состава и степенью предварительной подготовки каждого теплоносителя.

Вода — в её различных формах, будь то техническая или дистиллированная — продолжает оставаться наиболее экономически привлекательной альтернативой. Диапазон цен на данный теплоноситель колеблется в пределах 0,5–2 сом/л. Несмотря на то, что использование воды сопряжено с необходимостью защиты оборудования от коррозии и риском замерзания при отрицательных температурах, её востребованность объясняется в первую очередь дешевизной и высокими теплофизическими свойствами, такими как значительная теплоёмкость. Что касается EcoSol® — импортного антифриза экологического класса, дополненного антикоррозионными компонентами, — его стоимость формируется в интервале от 90 до 150 сом за литр. Данный продукт приобрёл особую популярность среди потребителей, эксплуатирующих системы отопления в условиях резко-континентального или непредсказуемого климата, а также в герметичных контурах, где требования к надёжности и стабильности теплоносителя особенно высоки. Гликолевые растворы, представляющие собой смеси на основе этиленгликоля либо пропиленгликоля с концентрацией порядка 50%, реализуются по цене 70–130 сом/л. При этом стоит отметить, что этиленгликоль стоит несколько дешевле из-за своей токсичности, тогда как пропиленгликоль, хотя и обходится дороже, считается более безопасным вариантом — его применение оправдано в объектах с повышенными санитарными требованиями или там, где вероятность утечки не исключена.

Совсем иную ценовую категорию представляют наножидкости, стоимость которых варьирует от 300 до 2000 и более сом за литр. Цена на подобные теплоносители определяется множеством факторов: от выбранного типа наноматериала (будь то TiOz, CuO, AI2O3 и прочие), их концентрации, сложности стабилизации и способов диспергирования, до наличия специальных добавок, повышающих эксплуатационные свойства. Например, жидкости на основе TiOz могут обойтись покупателю в 300-600 сом/л, в то время как усовершенствованные, многофазные и стабилизированные композиции на базе CuO или сложных оксидов нередко превышают отметку в 2000 сом/л. Экономическая целесообразность использования того или иного теплоносителя не ограничивается лишь начальными затратами. В случае с водой, эксплуатационные расходы минимальны, однако необходим регулярный контроль состояния и антикоррозионная обработка, чтобы предотвратить преждевременный выход оборудования из строя. EcoSol® и гликолевые составы требуют периодической полной замены — ориентировочно раз в 3–5 лет, что приводит к умеренному, но ощутимому росту совокупных расходов на обслуживание системы. Наножидкости же предъявляют ещё более строгие требования: требуется постоянный мониторинг состояния дисперсной фазы, регулярная фильтрация, профилактика агрегации частиц, а также, нередко, применение специализированных насосов, что приводит к существенному увеличению эксплуатационных издержек.

- 1500

j

° 1250

ё

О 1000

Q 750

Рисунок 5. Стоимость различных теплоносителей в условиях Кыргызской Республики (сом/л)

Анализ представленных данных даёт понять: при прочих равных условиях вода и гликоль по-прежнему остаются самыми доступными и экономически оправданными решениями для большинства практических применений. Инновационные наножидкости целесообразно использовать исключительно в высокотехнологичных либо особо нагруженных системах, где прирост эффективности теплопередачи оправдывает значительные расходы. EcoSol® занимает промежуточную позицию — он удачно сочетает экологическую безопасность и приемлемый уровень эксплуатационных затрат.

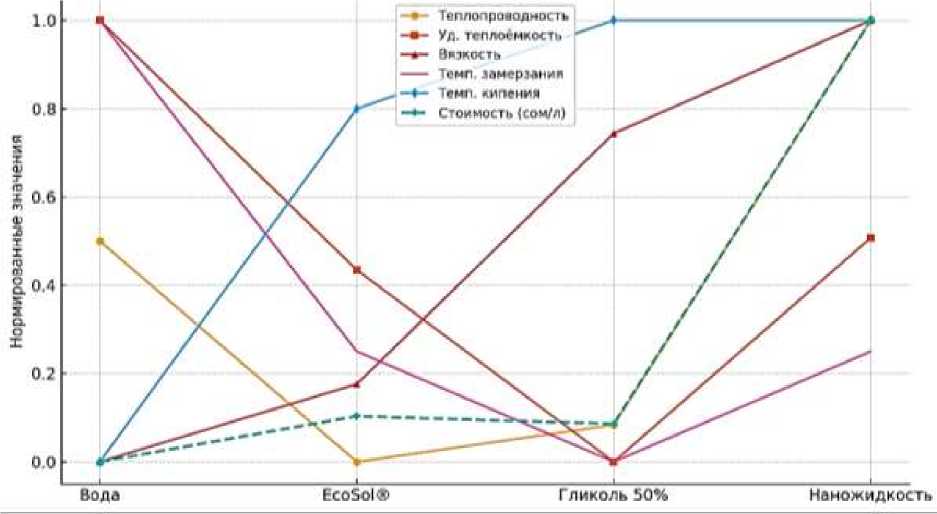

Чтобы выбрать оптимальный теплоноситель для солнечных водонагревательных коллекторов (СВК), одного-двух показателей недостаточно. Требуется комплексная, интегральная оценка совокупности теплофизических, гидравлических и экономических параметров. Именно с этой целью на рисунке 6 была проведена нормированная сравнительная оценка шести ключевых критериев: теплопроводности, удельной теплоёмкости, вязкости, температур фазовых переходов и удельной стоимости. Такой формат визуализации позволяет быстро выявить компромиссы между характеристиками и сформировать ранжирование альтернатив с учётом конкретных условий эксплуатации.

Комплексный анализ ясно демонстрирует: универсального теплоносителя, идеально подходящего для всех ситуаций и сценариев эксплуатации СВК, на практике не существует. Поэтому полученные результаты целесообразно экстраполировать на реальные эксплуатационные задачи, при которых акценты (например, морозостойкость, стоимость, санитарные требования и т. д.) могут значительно различаться. В Таблице 1 приводится своеобразная «дорожная карта» для выбора теплоносителя: для каждого типового случая определены критические требования, рекомендованный состав рабочей жидкости и сжатое обоснование выбора, приоритетом которого является минимизация совокупных (капитальных и эксплуатационных) потерь системы.

Рисунок 6. Интегральное (нормированное) сравнение теплофизических и экономических показателей теплоносителей

Рациональный подбор теплоносителя для солнечных водонагревательных коллекторов не может быть осуществлён на основании одной лишь стоимости или привычных инженерных стандартов. Это задача, требующая многоуровневого анализа совокупности параметров, где теплофизические свойства, гидродинамическое поведение и экономическая целесообразность выступают равноценными элементами комплексной оценки, а локальные эксплуатационные условия играют роль детерминирующего фактора. В тех случаях, когда функционирование системы осуществляется при положительных температурах, отсутствует даже потенциальная угроза замерзания, а рабочий диапазон температур не превышает порог в 90–95°C, вода практически не имеет себе равных. Это объясняется не только её доступностью и минимальными финансовыми затратами, но и выдающимися характеристиками: рекордно высокая удельная теплоёмкость, низкая кинематическая вязкость, простота обслуживания и отсутствие необходимости в регулярном контроле качества жидкости. Однако картина радикально меняется в климатических зонах, где сезонно или перманентно наблюдаются отрицательные температуры. Здесь вступают в игру специальные низкозамерзающие составы, прежде всего — ингибированные растворы гликолей (например, этилен- или пропиленгликоль с пакетом антикоррозионных присадок). Они способны смещать точку кристаллизации теплоносителя значительно ниже нуля и обеспечивать стабильную работу системы вплоть до экстремальных отрицательных температур, хоть и ценой некоторого увеличения вязкости и стоимости. Стоит выделить коммерческие составы типа EcoSol®: такие жидкости, как правило, обладают сбалансированной рецептурой, обеспечивающей не только защиту от замерзания, но и стойкость к коррозии, что становится критичным при длительной эксплуатации или сложном конструктиве системы. Совершенно особняком стоят нанофлюиды — современные композиционные жидкости, в которые внедряются наночастицы металлов или оксидов. Применение такого рода теплоносителей оправдано только в тех случаях, когда целью является максимизация теплопередачи в условиях жёстко ограниченного пространства или при необходимости функционирования при повышенных температурах.

Таблица 1

|

Применение |

Требования |

Мотивировка |

|

Вода |

||

|

Бытовой СВК в умеренном климате (T>0°C; ΔT ≤70 К) |

Минимальные капитальные и эксплуатационные затраты Высокая теплоёмкость при низком Δp |

Лидер по уд. теплоёмкости и вязкости; добротная теплопередача при практически нулевой цене клапанных узлов и жидкости. Коррозия и накипь решаются кондиционированием воды. |

|

Гликоль 50 % (пропилен ‒ безопаснее; этилен ‒ дешевле) |

||

|

СВК в регионах с частыми отрицательными температурами |

Морозостойкость ≤– 30°C Умеренная стоимость и вязкость |

Минимальная точка замерзания (–41°C) и высокий температурный потолок кипения (≈110°C). Допустимый рост вязкости и цены при замене раз в 3–5 лет. |

|

Водная наножидкость с CuO/TiO2 (объем <1-2%) |

||

|

Энерго-компактные вакуумные коллекторы (Tфлуида≥120°C) или концентраторы |

Максимальная теплопроводность Рабочие Т>100°C |

На 35–40% выше теплопроводность при кипении ~110°C. Экономически оправдана, если прирост к.п.д. ≥7–10% окупает расходы на стабилизаторы, фильтрацию и усиленные насосы. |

|

EcoSol® |

||

|

Коммерческая котельная/теплообменны й контур с ограниченным бюджетом, но риском лёгкого промерзания (– 10…–20°C) |

Низкая цена Коррозионная защита Замерзание ≤–20°C |

Стоимость ниже гликоля при схожих температурах застывания (–30°C); содержит ингибиторы коррозии, вязкость умеренная. |

|

Пропилен-гликоль 40–50 % |

||

|

Объекты с жёсткими требованиями по санитарии (пищевая/медицинская промышленность) |

Нетоксичность Лёгкая утилизация |

Сертифицирован как пищевой антифриз, удовлетворяет санитарным нормам; теплопроводность и вязкость приемлемые. |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Несмотря на впечатляющий прирост теплопроводности и теоретический выигрыш в КПД, внедрение наножидкостей связано с рядом нерешённых инженерных задач: высокая стоимость, сложности с диспергированием и стабильностью нанофазы, возросшие энергозатраты на перекачку и эксплуатационное обслуживание. Впрочем, не только физикохимические показатели определяют судьбу теплоносителя. Перед запуском в эксплуатацию следует внимательно проанализировать его совместимость со всеми материалами контура – будь то металлы (медь, алюминиевые сплавы, сталь различного класса) или неметаллические компоненты (разнообразные эластомеры, полиэтиленовые или полипропиленовые трубы, композитные мембраны). Коррозионные, окислительные, а порой и эрозионные процессы способны не только радикально снизить ресурс системы, но и привести к аварийным ситуациям или возникновению санитарных рисков. В этой связи весьма показательно содержание таблицы 2, где в сжатой форме сопоставлены основные угрозы и совместимость различных классов теплоносителей на основании экспериментальных данных и обобщённых эксплуатационных наблюдений из профильной литературы. Вопрос коррозионной устойчивости различных теплоносителей, применяемых в солнечных водонагревательных коллекторах, выходит далеко за рамки простого выбора жидкости — на практике речь идёт о продлении ресурса всей системы, минимизации неожиданных затрат и поддержании эксплуатационной надёжности в течение всего срока службы.

Таблица 2

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

И МАТЕРИАЛ-СОВМЕСТИМОСТЬ ИССЛЕДОВАННЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

|

Теплоноситель |

Металлические поверхности |

Неметаллические материалы |

Ключевые замечания |

|

Вода (подготовленн ая) |

Средняя коррозионная активность; критичны pH<7 (Fe) и pH>9 (Al). Требуется ингибитор нитрит-молибдат и контроль жёсткости. |

Совместима с EPDM, FKM, PEX, PP-R; возможное набухание EPDM при pH>9. |

Растворённый O2 усиливает кавитационную эрозию насосных лопаток. |

|

EcoSol® |

Низкая коррозионная активность благодаря встроенным пассиваторам; совместим с Al, Cu, нерж. сталью; оцинковка требует ≥ 500 мг/л Zn-ингибитора. |

Стабилен к большинству эластомеров и пластиков (PP-R, PEX). |

pH поддерживается в диапазоне 7,5–8,5; не вызывает электрохимических пар. |

|

Гликоль 50% |

Умеренная коррозионная активность; при термодеградации образует органические кислоты, ускоряя коррозию Fe/Cu. Нужен ежегодный контроль pH и ингибиторов. |

Совместим с EPDM (≤ 130 °C), FKM; возможна диффузия через PEX при T > 90 °C (толщина ≥ 2,5 мм). |

При высоких скоростях возможна кавитационная эрозия Al-сплавов. |

|

Наножидкость (H2O+1-2% CuO/TiO2) |

Потенциальная эрозионнокоррозионная активность: абразия в коленах, локальная гальваника Cu/Fe. Требуются дисперсанты и фильтрация ≤5 µm. |

Стабилизаторы могут набухать EPDM; предпочтительны FKM и PEX-c. |

Контроль ζ-потенциала ≥25 мВ; анализ Cu2+/Ti4+< 0,1 мг/л. |

Несмотря на очевидную экономичность, подготовленная вода нередко оказывается компромиссным вариантом: её коррозионная активность находится на среднем уровне, но уже небольшое отклонение рН в кислую сторону (pH<7) драматически ускоряет питтинговую коррозию на поверхности углеродистой стали, в то время как щёлочная реакция (pH>9) способствует заметному растворению алюминия. Дополнительную угрозу создаёт растворённый кислород, ускоряющий кавитационную эрозию лопаток насосов. Всё это диктует необходимость не только тщательной деминерализации и поддержания слабощелочного рН (около 8,2), но и регулярного введения смеси нитрит-молибдатных ингибиторов, без которых эксплуатация водяных контуров сопряжена с непредсказуемыми потерями. На фоне воды специализированные составы, такие как EcoSol®, выглядят выигрышно: благодаря наличию встроенных пассиваторов данный теплоноситель демонстрирует минимальную склонность к инициированию коррозии, оставаясь совместимым с теплообменниками из алюминия, меди и нержавеющей стали без каких-либо дополнительных мер защиты. Однако даже у него есть ограничения — оцинкованные детали требуют усиленной защиты, а именно увеличенной дозы цинк-содержащего ингибитора, что важно учитывать при проектировании смешанных систем.

Гликолевые растворы (типовой состав — 50% гликоля) привычно ассоциируются с абсолютной морозоустойчивостью, что, на первый взгляд, делает их идеальными для использования в условиях сурового климата. Тем не менее, у этой медали есть и обратная сторона: если рабочая температура стабильно превышает 140°C, а рН среды опускается ниже критической отметки в 7, начинается ускоренная окислительная деградация гликоля с накоплением органических кислот (например, гликолевой, формиатов). В таких условиях железо и медь подвергаются ускоренной коррозии. Для предупреждения подобных процессов ежегодный анализ буферной щёлочности и обязательная корректировка состава ингибиторов должны стать нормой сервисного обслуживания. Игнорирование этих процедур увеличивает риск кавитационной эрозии алюминиевых компонентов и диффузии гликоля через тонкостенные трубки из PEX.

Современные исследования активно обращают внимание на так называемые наножидкости — смеси воды с добавлением 1–2% наночастиц оксида меди или титана (CuO/TiO2). Теоретически такие составы способны существенно повысить теплопроводность рабочей среды, однако на практике их использование сопровождается появлением новых эрозионных и коррозионных рисков: твёрдые фракции усиливают абразивный износ в местах изменения направления трубопровода, а их агломерация провоцирует возникновение локальных гальванических пар между медью и железом. Для стабильной и безопасной эксплуатации наножидкостей требуется поддержание ζ-потенциала дисперсии не ниже 25 мВ, обязательная установка фильтров тонкой очистки (≤5 мкм) и систематический анализ ионного состава (допустимый уровень Cu2 + и Ti 4+ — не более 0,1 мг/л). Без этих мер использование наножидкостей сопряжено с серьёзными эксплуатационными рисками.

Анализ демонстрирует: единого идеального теплоносителя для солнечных водонагревательных коллекторов не существует. Вода, обладающая максимальной удельной теплоёмкостью (около 4,19 кДж/(кг·К)), низкой вязкостью (~1 мПа·с) и минимальной стоимостью (0,5–2 сома за литр), безусловно, остаётся оптимальным выбором для мягких климатических зон, где отсутствует угроза замерзания и рабочая температура не превышает 95°C. Однако её коррозионная активность и нулевая точка замерзания требуют повышенного внимания к качеству водоподготовки и, зачастую, реализации дренажных схем.

EcoSol® уверенно занимает нишу экономичных антифризов: его морозостойкость достигает –30°C, коррозионная активность находится на низком уровне, а цена (90–150 сом/л) вполне приемлема для систем, подвергающихся краткосрочным отрицательным температурам. Гликолевые растворы, обеспечивающие защиту от замерзания вплоть до – 41°C и выдерживающие кипение до 110°C, требовательны к регулярному химическому обслуживанию: их высокая вязкость (2,5–3 мПа·с), склонность к деградации и обязательное добавление ингибиторов делают их подходящими прежде всего для регионов с затяжными холодами и наличием обученного сервисного персонала.

Наножидкости, увеличивающие теплопроводность теплоносителя на 35–40%, могут быть оправданы только в высокотемпературных или особо компактных установках (T≥120°C), где прирост эффективности превышает 7–10%, иначе дополнительные затраты на стабилизацию дисперсии, фильтрацию и регулярный мониторинг не окупаются экономически (цена — 300–2000 сом/л). Применение метода многокритериального принятия решений (MCDM) позволяет выстроить ранжирование вариантов по совокупности значимых характеристик. Если на первое место выходит стоимость жизненного цикла и энергоёмкость, приоритет остаётся за кондиционированной водой. В сценариях, где ключевым критерием становится морозостойкость и температурный диапазон, лидируют пропилен- и этиленгликолевые смеси, а при акценте на максимальную теплопередачу в компактных высокотемпературных системах — наножидкости. В результате, выбор оптимального теплоносителя должен быть осознанно привязан к специфике эксплуатации: вода — для регионов без риска замерзания, ингибированные гликоли — для сурового климата, EcoSol® — для бюджетных систем с умеренными морозами, наножидкости — для специализированных энергетически ёмких и высокотемпературных решений, где техническая сложность обслуживания компенсируется получаемой эффективностью. Такой сценарный подход обеспечивает не только теплотехнический баланс, но и рациональное соотношение стоимости, надёжности и эксплуатационной устойчивости солнечных водонагревательных систем.