Сравнительный морфологический анализ лесостепной и степной популяций прыткой ящерицы Lacerta agilis в Новосибирской области

Автор: Симонов Е.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются внутри- и межпопуляционные отличия окраски, рисунка, щиткования и флуктуирующей асимметрии лесостепной и степной популяций прытких ящериц из Новосибирской области. Показано, что окраска и рисунок более разнообразны у прытких ящериц из степной популяции, тогда как в лесостепной популяции преобладают отдельные вариации. Достоверные межпопуляционные отличия выявлены по 13 признакам, при этом существует две группы признаков демонстрирующих противоположную направленность изменений в отношении полимерности (расчлененности на элементы) фолидоза. Уровень флуктуирующей асимметрии достоверно выше в степной популяции, что подтверждает представление о том, что на территории Западной Сибири наиболее оптимальной для обитания вида является лесостепная зона.

Западная сибирь, морфологическая изменчивость, флуктуирующая асимметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/148313170

IDR: 148313170

Текст краткого сообщения Сравнительный морфологический анализ лесостепной и степной популяций прыткой ящерицы Lacerta agilis в Новосибирской области

В настоящее время для Новосибирской области весьма актуальными в области герпетологии являются исследования эколого-морфологического характера, почти не осуществлявшиеся здесь ранее. Прыткая ящерица ( Lacerta agilis Linnaeus, 1758) – один из наиболее обычных и многочисленных видов рептилий на территории региона, особенно характерный для лесостепных и степных ландшафтов.

Данная работа выполнена в рамках исследования морфологических особенностей L. agilis из разных физико-географических районов Новосибирской области и изучения влияния климатических условий на особенности фолидо-за. На данном этапе главными задачами являлись: статистическая обработка полученных данных; внутрипопуляционный анализ; сравнительный морфологический анализ двух выборок (из лесостепной и степной зоны) прыткой ящерицы для выявления межпопуляционных отличий.

Материал для анализа был получен в результате полевых исследований в августе 2006 г. и в 2007 г. Данные по лесостепной популяции получены главным образом в мае-июне 2007 г. в окрестностях г. Новосибирска. Ящерицы, населяющие степь изучались 11 и 12 мая 2007 г. в окрестностях стационара Института систематики и экологии животных СО РАН, расположенного недалеко от пос. Троицкое Карасукского административного района Новоси-

∗ Евгений Петрович Симонов, студент.

бирской области, в 360 км к юго-западу от Новосибирска. Также были привлечены ранее не обрабатывавшиеся коллекционные материалы Зоологического Музея ИСЭЖ СО РАН (18 экз.).

Всего в анализе были использованы 26 особей (23 половозрелых и 3 ювенильных) прыткой ящерицы из степи и 40 особей (34 половозрелых и 6 ювенильных) из лесостепи. Изучение изменчивости окраски и рисунка проводилось только прижизненно и на половозрелых ящерицах (18 особей из степи и 21 из лесостепи). В соответствии с главными задачами исследования был сделан акцент на признаках характеризующих чешуйчатый покров животных. В качестве изучаемых признаков использовались традиционные показатели (Банников и др., 1977; Прыткая ящерица, 1976), и некоторые другие, обусловленные задачами исследования. Из них 5 метрических признаков: длина тела от кончика морды до переднего края клоакальной щели ( L ), хвоста ( L.cd. ), длина головы ( L.cap ), длина ( L.a. ) и ширина ( Lt.a. ) анального щитка; 17 меристических: число горловых чешуй ( G. ), число чешуй вокруг середины туловища ( Sq .), число чешуй вокруг 5 кольца хвоста ( Sq.c.cd .), число бедренных пор на одной ноге ( P.fm. ), количество преанальных щитков в первом и втором рядах ( Pre.an.-1 и Pre.an.-2 ), число поперечных рядов брюшных щитков ( Ventr. ), число задних носовых ( Na. ), скуловых щитков ( Lor. ) и их сумма ( Na.+Lor. ), количество нижнегубных ( S.lab .), нижнечелюстных ( НЧ ) и верхнегубных щитков до подглазничного ( Lab.1 ) и после него ( Lab.2 ), число увеличенных чешуй «воротника» ( Col .), количество верхнересничных щитков ( ВР ) и число щитков вокруг центральновисочного щитка ( ЩВЦВ ). А также рассчитывались 3 индекса: отношение ширины анального щитка к его длине ( Lt.a/L.a ), отношение длины головы к длине тела ( L.cap./L. ) и отношение длины тела к длине неповрежденного хвоста ( L./L.cd ). Особенности рисунка и окраски ящериц описаны по схеме, разработанной А.С. Барановым (1978), при этом доля каждой вариации (%) отражает частоту ее встречаемости во всей выборке. Оценка стабильности развития ящериц проведена путем анализа флуктуирующей асимметрии 10 меристических признаков ( P.fm., Na., Lor., Lab.1, Lab.2, S.lab., НЧ, ВР, ЩВЦ и дробление верхнегубных щитков). В качестве показателя стабильности развития использована средняя частота асимметричного проявления на признак ( ЧАПП ) (Методические рекомендации…, 2003).

Математическая обработка данных проведена общепринятыми методами (Лакин, 1990) с использованием электронных таблиц Excel 7.0 и пакета статистических программ Statistica for Windows 6.0. Для каждого признака определялось его среднее значение ( M ), ошибка среднего ( m ), среднее квадратичное отклонение ( σ ), ошибка среднего квадратичного отклонения ( S σ ), коэффициент вариации ( C.v. ) и его ошибка ( S cv ); различие средних оценено по критерию достоверности ( t ) Стьюдента. Для отдельных признаков рассчитывался коэффициент корреляции ( r ) с использованием поправки для малочисленных выборок, его достоверность ( t z ) определялась через z -преобразование Фишера (Лакин, 1990).

Внешняя окраска и рисунок тела прыткой ящерицы в Новосибирской об- ласти довольно консервативны и не демонстрируют всего диапазона измен- чивости. Как в лесостепи, так и в степи фон спинной поверхности у самок

Таблица 1

|

Встречаемость различных вариаций рисунка у прыткой ящерицы из лесостепной и степной популяций (%) ∗ |

|||

|

Вариация |

Частота в популяции |

P |

|

|

1 |

2 |

||

|

I |

4,8 |

22,2 |

> 0,05 |

|

Ll |

0,0 |

27,8 |

< 0,05 |

|

L |

95,2 |

50,0 |

< 0,01 |

|

L 1 |

4,8 |

22,2 |

> 0,05 |

|

L 2 |

0,0 |

5,6 |

> 0,05 |

|

L 3 |

81,0 |

44,4 |

< 0,05 |

|

D |

90,5 |

55,6 |

< 0,05 |

|

d |

0,0 |

11,1 |

> 0,05 |

|

Dd |

9,5 |

33,3 |

> 0,05 |

|

Dc |

4,8 |

5,6 |

> 0,05 |

|

Dn |

85,7 |

55,6 |

< 0,05 |

|

Dm |

14,3 |

33,3 |

> 0,05 |

|

Ds |

95,2 |

83,3 |

> 0,05 |

|

D 2 |

4,8 |

0,0 |

> 0,05 |

|

D 4 |

0,0 |

5,6 |

> 0,05 |

|

D 6 |

4,8 |

5,6 |

> 0,05 |

|

M |

100,0 |

100,0 |

> 0,05 |

|

M 1 |

23,8 |

44,4 |

> 0,05 |

|

M 2 |

76,2 |

55,6 |

> 0,05 |

|

M 3 |

76,2 |

44,4 |

< 0,05 |

|

M 4 |

23,8 |

55,6 |

< 0,05 |

∗ Примечание: 1 – лесостепная популяция; 2 – степная популяция. Вариации рисунка боковых спинных полос: l – отсутствие; Ll – прерывистость; L – наличие; L 1 – извилистость; L 2 – присутствие «веточек»; L 3 – захождение на головные щитки. Вариации рисунка центральной спинной полосы: D – наличие; d – отсутствие; Dd – прерывистость; Dc – темная; Dn – четкая; Dm – размытая; Ds – светлая; D 2 – образует утолщение в виде точки; D 4 – извилистая; D 6 – не доходит до головы. Характер пятнистости спины: M – наличие крупных пятен; М 1 – угловатые пятна; М 2 – округлые пятна; М 3 – пятна в светлой окантовке; М 4 – без окантовки.

всегда коричневый, у самцов основной цвет зеленый (50,0 и 66,7% соответственно; P > 0,05), реже оливковый (30,0 и 33,3%; P > 0,05), самцы с коричневой окраской были обнаруженный только в лесостепи (20,0%; P <0,05). В окраске горла самок лесостепной популяции встречаются белые (81,8%) и зеленые (18,2%; P < 0,05) тона, у степных – белые (66,7%) и коричнево-белые (33,3%; P < 0,01). У самцов – зеленая (90,0 и 66,7%; P > 0,05) либо оливковая (10,0 и 33,3%; P > 0,05). В степной популяции окраска брюха ящериц всегда соответствовала окраске горла; тогда как в лесостепной популяции 18,2 и 81,8% самок имеют коричневую и белую окраску брюха соответственно, а самцы в 10,0% случаев обладают белой окраской брюха, в 20,0% коричневой и в 70,0% – зеленой.

Частоты встречаемости различных вариаций рисунка у прыткой ящерицы из лесостепной и степной популяций представлены в табл. 1. Достоверные межпопуляционные отличия выявлены для 7 вариаций рисунка. Эти отличия носят скорее количественный характер (разные выборочные доли), нежели качественный (наличие или отсутствие отдельных вариаций). Так, вариация прерывистых боковых спинных полос ( Ll ) встречается только в степной популяции ( P < 0,05). По другим вариациям, обнаруженным лишь в одной из двух популяций ( L 2 , d, D 2 , D 4 ), достоверных отличий не обнаружено. В целом, рисунок

ящериц из степной популяции более разнообразен, тогда как в лесостепной популяции доминируют отдельные вариации: L 3 (81%), D (90,5%), Dn (85,7%),

M 3 (76,2%).

Все данные внутри- и межпопуляционного морфологического анализа представлены в табл. 2–4. По большинству признаков, для которых известен половой диморфизм у данного вида, были выявлены достоверные внутрипо- пуляционные отличия. За исключением количества чешуй вокруг середины туловища (Sq.) и вокруг 5-ого кольца хвоста (Sq.c.cd.), видимо, для выявления достоверных отличий по этим признакам необходим больший размер выборки. Кроме того, для ящериц из степной популяции обнаружено, что у самцов количество нижнечелюстных щитков (НЧ) в среднем достоверно больше чем у самок. При этом значение НЧ положительно коррелирует с длиной головы: r = 0,80 ± 0,164 (n = 23; P < 0,01). В лесостепной популяции такой корреляции не обнаружено (r = -0,02 ± 0,189; n = 29).

Таблица 2 Сравнительная морфологическая характеристика степной и

|

лесостепной популяций прыткой ящерицы из Новосибирской области |

||||||||

|

Признак |

Пол |

Степь |

Лесостепь |

P |

||||

|

n |

min – max M ± m |

P |

n |

min – max M ± m |

P |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

L. |

♂+♀ |

23 |

64–93 76,7 ± 1,47 |

– |

34 |

61–91 75,3 ± 1,44 |

– |

>0,05 |

|

L.cd |

♂+♀ |

14 |

91–142 115,4 ± 3,70 |

– |

22 |

103–156 120,8 ± 3,10 |

– |

>0,05 |

|

L.cap. |

♂ |

16 |

13,4–17,9 16,2 ± 0,27 |

<0,05 |

16 |

14,4–19,8 16,6 ± 0,41 |

<0,05 |

>0,05 |

|

♀ |

7 |

12,2–16,2 14,5 ± 0,56 |

18 |

13–17,9 15,4 ± 0,34 |

>0,05 |

|||

|

Ventr. |

♂ |

16 |

28–31 29,56 ± 0,258 |

<0,01 |

16 |

27–30 28,81 ± 0,228 |

<0,001 |

<0,05 |

|

♀ |

7 |

30–33 31,14 ± 0,404 |

18 |

29–33 30,78 ± 0,250 |

>0,05 |

|||

|

P.fm. |

♂+♀ |

26 |

9–16 13,27 ± 0,231 |

– |

39 |

12–16 13,92 ± 0,156 |

<0,05 |

|

|

Pre.an. 1 |

♂+♀ |

26 |

3–7 5,69±0,173 |

– |

33 |

4–7 5,82 ± 0,147 |

– |

>0,05 |

|

Pre.an. 2 |

♂+♀ |

26 |

9–15 12,08±0,308 |

– |

20 |

10–15 12,09 ± 0,201 |

– |

>0,05 |

|

Sq. |

♂ |

14 |

38–45 42,07±0,606 |

>0,05 |

13 |

41–50 44,31 ± 0,771 |

>0,05 |

<0,05 |

|

♀ |

7 |

39–47 42,29±1,322 |

15 |

40–49 43,13 ± 0,736 |

>0,05 |

|||

|

G. |

♂+♀ |

26 |

16–22 19,19±0,299 |

– |

36 |

16–22 19,22 ± 0,273 |

– |

>0,05 |

|

Col. |

♂+♀ |

26 |

7–11 9,31 ± 0,198 |

– |

40 |

9–13 10,60 ± 0,163 |

– |

<0,001 |

|

Sq.c.cd |

♂ |

14 |

28–34 31,38±0,473 |

>0,05 |

13 |

28–37 33,23 ± 0,652 |

>0,05 |

<0,05 |

|

♀ |

7 |

27–32 30,00±0,577 |

16 |

27–36 31,56 ± 0,645 |

>0,05 |

|||

|

Na. |

♂+♀ |

26 |

1–3 1,81 ± 0,100 |

– |

39 |

1–3 1,91 ± 0,045 |

– |

>0,05 |

|

Lor. |

♂+♀ |

26 |

1–4 2,08 ± 0,129 |

– |

39 |

0–3 1,38 ± 0,111 |

– |

<0,001 |

|

Na. + Lor. |

♂+♀ |

26 |

2–7 3,88 ± 0,193 |

– |

39 |

2–5 3,29 ± 0,102 |

– |

<0,01 |

|

Lab.1 |

♂+♀ |

26 |

4–5 4,10 ± 0,056 |

– |

39 |

4–5 4,04 ± 0,028 |

– |

>0,05 |

|

окончани е таблицы 2 |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Lab.2 |

♂+♀ |

26 |

2–3 2,13±0,065 |

– |

34 |

1–3 2,09 ± 0,045 |

– |

>0,05 |

|

S.lab. |

♂+♀ |

26 |

6–8 6,35±0,117 |

– |

36 |

5–7 6,11 ± 0,057 |

– |

>0,05 |

|

НЧ |

♂ |

16 |

5–6 5,84±0,088 |

<0,001 |

14 |

5–6 5,32 ± 0,010 |

>0,05 |

<0,001 |

|

♀ |

7 |

5–7 5,07±0,071 |

15 |

5–6 5,43 ± 0,118 |

<0,05 |

|||

|

ВР |

♂+♀ |

26 |

4–6 4,96±0,062 |

– |

39 |

4–6 4,95 ± 0,055 |

– |

>0,05 |

|

ЩВЦВ |

♂+♀ |

26 |

6–10 7,77±0,195 |

– |

34 |

5–9 6,79 ± 0,140 |

– |

<0,001 |

|

L.cd. / L. |

♂ |

9 |

1,41–1,69 1,53 ± 0,036 |

>0,05 |

12 |

1,52–1,81 1,68 ± 0,024 |

<0,001 |

<0,01 |

|

♀ |

3 |

1,42–1,51 1,45 ± 0,030 |

10 |

1,24–1,59 1,49 ± 0,040 |

>0,05 |

|||

|

L.cap. / L. |

♂ |

16 |

0,20–0,22 0,21±0,002 |

<0,001 |

16 |

0,22–0,24 0,22 ± 0,002 |

<0,001 |

<0,001 |

|

♀ |

7 |

0,18–0,19 0,19±0,002 |

18 |

0,19–0,23 0,20 ± 0,003 |

<0,01 |

|||

|

L.ta. / L.a. |

♂ |

16 |

1,50–2,91 2,13±0,081 |

<0,05 |

14 |

1,72–2,32 1,90 ± 0,068 |

<0,001 |

<0,05 |

|

♀ |

7 |

1,29–2,5 1,71±0,161 |

16 |

1,39–2,10 1,53 ± 0,048 |

>0,05 |

|||

Примечание: данные по самцам и самкам представлены отдельно для признаков, по которым были обнаружены или известны по литературе половые отличия.

Достоверные межпопуляционные отличия обнаружены по 13 признакам (см. табл. 2): P.fm., Col., Lor., Na.+ Lor., ЩВЦВ, НЧ, L.cap./L. – как для самцов, так и для самок; Ventr., Sq., Sq.c.cd, L.cd./L., L.ta./L.a. – только для самцов, что обусловлено, вероятно, малым количеством самок в выборке из степи. Дробление верхнегубных щитков чаще происходит у ящериц из степной популяции (38,1% против 4,76%; P < 0,01).

Таблица 3 Частоты встречаемости различных комбинаций щитков в задненосовой области (Na./Lor.)

у прыткой ящерицы из лесостепной и степной популяций (%)

|

Популяция |

Задненосовая формула ( Na./Lor. ) |

||||||||||

|

1/1 |

1/2 |

1/3 |

2/0 |

2/1 |

2/2 |

2/3 |

2/4 |

3/2 |

3/3 |

3/4 |

|

|

Лесостепная |

0,00 |

6,41 |

3,85 |

10,26 |

44,87 |

33,33 |

0,00 |

0,00 |

1,28 |

0,00 |

0,00 |

|

Степная |

1,92 |

23,08 |

0,00 |

0,00 |

15,39 |

38,46 |

13,46 |

1,92 |

0,00 |

3,85 |

1,92 |

У двух особей из степной популяции были обнаружены следующие аберрации чешуйчатого покрова: мелкие щитки и зернышки между теменными, лобнотеменными, межтеменным и затылочным щитками; дробление лобнотеменных щитков; сросшиеся прианальные щитки в первом полукруге ( Pre.an. 1 ); срастание нескольких чешуй «воротника» ( Col. ) в его центральной части.

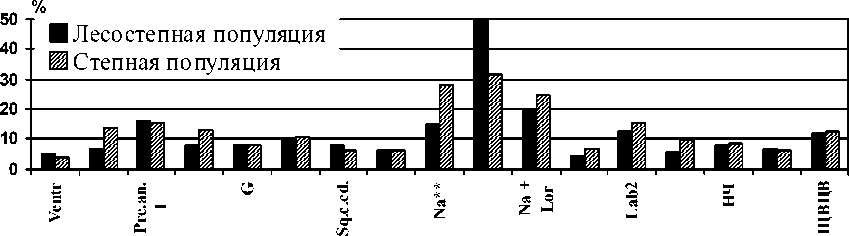

Анализ коэффициентов вариации ( C.v. ) демонстрирует сходную картину степени изменчивости меристических признаков в обеих популяциях (рисунок). Достоверные межпопуляционные отличия C.v. обнаружены только по 6 признакам из 17. При этом коэффициенты вариации выше в степной популяции по сравнению с лесостепной у P.fm., Pre.an. 2, Na., Lab., S.lab., и ниже у Lor .

Таблица 4

Частоты встречаемости числа щитков в задненосовой области ( Na.+Lor. ) у прыткой ящерицы из лесостепной и степной популяций (%)

|

Популяция |

Количество щитков в задненосовой области ( Na. + Lor. ) |

|||||

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Лесостеп ная |

10,26 |

51,28 |

37,18 |

1,28 |

0,00 |

0,00 |

|

Степная |

1,92 |

38,47 |

38,46 |

13,46 |

5,77 |

1,92 |

Рис. Коэффициенты вариации меристических признаков у прыткой ящерицы из лесостепной и степной популяций ( C.v., %)

Примечание: * – P < 0,05; ** – P < 0,01.

При изучении флуктуирующей асимметрии билатеральных структур были получены следующие значения ЧАПП : для степной популяции ЧАПП = 0,27 ± 0,029 ( n = 21), для лесостепной ЧАПП = 0,19 ± 0,025 ( n = 20). Значения ЧАПП достоверно отличаются ( P < 0,05). Полученные показатели ЧАПП подтверждают представление о том, что на территории Западной Сибири оптимальной для обитания вида является лесостепная зона (Булахова, 2004).

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены признаки, для которых характерен половой диморфизм, и признаки, по которым существуют достоверные отличия между лесостепной и степной популяциями прыткой ящерицы. На данном этапе исследования можно говорить о двух группах признаков демонстрирующих противоположную направленность изменений в отношении полимерности (расчлененности на элементы) фолидоза: Ventr., Lor., Na. + Lor., ЩВЦВ, НЧ – увеличение в степенной популяции; Sq., Sq.c.cd., Col. – сокращение в степной популяции. При этом наиболее явную тенденцию к расчленению на отдельные элементы демонстрируют топографически близкие признаки щитко-вания головы, а в противоположном направлении – количество увеличен- ных чешуй «воротника», о чем так же свидетельствуют обнаруженные в степной популяции аберрации чешуйчатого покрова и более высокая частота расщепления верхнегубных щитков.

Увеличение полимерности чешуйчатого покрова в степной популяции для ряда признаков ( Ventr., Lor., Na.+ Lor., ЩВЦВ, НЧ ), по всей вероятности, обусловлено климатическими факторами (более высокие средние температуры, более низкая влажность и т.п.), эффект от которых формируется во время развития эмбрионов в яйцах (Хонякина, Ферхатова, 1977; Захаров, 1981; Ройтберг, 1981, 1989). Более подробно этот аспект и его роль в формировании клинальной изменчивости будут рассмотрены в последующих публикациях, когда для интерпретации полученных результатов будут использованы аналогичные данные по морфологии более северных популяций L. agilis.

Список литературы Сравнительный морфологический анализ лесостепной и степной популяций прыткой ящерицы Lacerta agilis в Новосибирской области

- Банников А.Г., Даревский И.С., Ищенко В.Г., Рустамов А.К., Щербак Н.Н. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. М.: Просвещение, 1977. 414 с.

- Баранов А.С. Выделение фенов по окраске у рептилий (на примере прыткой ящерицы) // Физиология и популяционная экология животных. Саратов, 1978. № 5. С. 68-72.

- Булахова Н.А. Ящерицы (Reptilia, Squamata, Lacertidae) юго-востока Западной Сибири (география, экология, морфология). Автореф. дис....канд. биол. наук. Томск, 2004. 27 с.

- Захаров В.М. Влияние температуры инкубации на фенотипическую изменчивость прыткой ящерицы (Lacerta agilis) // Вопросы герпетологии. Л.: Наука, 1981. С. 56-57.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с.

- Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ (оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии морфологических структур). М.: Росэкология, 2003. 25 с.

- Прыткая ящерица. М.: Наука, 1976. 376 с.

- Ройтберг Е.С. Анализ внутри- и межпопуляционных различий по меристическим признакам фолидоза у прыткой и полосатой ящериц (Lacerta agilis и L. strigata) Дагестана // Вопросы герпетологии. Л.: Наука, 1981. С. 115-116.

- Ройтберг Е.С. О некоторых проявлениях изменчивости фолидоза ящериц рода Lacerta (К вопросу о роли механизмов морфогенеза в эволюции) // Вопросы герпетологии. Киев: Наукова думка, 1989. С. 212-213.

- Хонякина З.П., Ферхатова З.А. Особенности популяций полосатой ящерицы из низменного и предгорного районов Дагестана // Вопросы герпетологии. Л.: Наука, 1977. С. 216-217.