Сравнительный рентгенологический анализ остеорепарации после радикально-восстановительных операций, проведенных с использованием различных пластических материалов у детей с деструктивными поражениями костей

Автор: Мушкин Михаил Александрович, Першин Андрей Александрович, Кириллова Елена Сергеевна, Мушкин Александр Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ лучевых признаков послеоперационной остеорепарации кости у детей после операций, про- веденных c использованием аллогенной кости, небиологических имплантатов на основе сульфата кальция (Osteoset T) и комплекса гидроксиапатит-трикальцийфосфат (BCP). Отдаленные результаты прослежены в сроки 12-32 месяца. Показатели оптической плотности костной ткани, по данным рентгенографии, в зоне пластики достигают показателей здоровой кости при использовании губчатой аллокости через 12 мес., при использовании гранул сульфата кальция - через 6 мес., в то время как использование комплекса гидроксиапатит-трикальцийфосфата приводит к превышению показателей оптической плот- ности на 65 % с сохранением данного эффекта в динамике, что отражает неполную резорбцию имплантата.

Дети, оперативное лечение, пластика костных дефектов, сульфат кальция, аллокость, фосфат кальция

Короткий адрес: https://sciup.org/142121501

IDR: 142121501

Текст научной статьи Сравнительный рентгенологический анализ остеорепарации после радикально-восстановительных операций, проведенных с использованием различных пластических материалов у детей с деструктивными поражениями костей

Особенности реконструкции пораженного сегмента кости у больных с деструктивными заболеваниями скелета зависят от возраста, состояния пациента, этиологии заболевания. Задачей пластического замещения операционных дефектов у детей является обеспечение наиболее эффективного формирования новой кости с восстановлением нарушенных анатомической и биомеханической характеристик.

В настоящее время для замещения послеоперационных дефектов костей используются костные алло- или аутотрансплантаты, имеющие определенные преимущества и недостатки [3, 7]. Аутогенная кость является «золотым стандартом» костной пластики, так как обладает функцией остеоиндуктивности [7, 10], остеогенной активностью и остеокондуктивными свойствами. Недостатками аутопластики являются ограничение ресурсов донорских зон, опасность возникновения переломов в месте забора аутотрансплантатов, риск инфицирования и проблема хронических болевых синдромов донорских зон. Основной и практически единственной альтернативой аутопластическому материалу для замещения костных дефектов у детей младшего возраста до недавнего времени являлась аллокость.

Аллотрансплантаты обладают высокой механической прочностью (замороженные кортикальные трансплантаты), остеокондуктивными (губчатая кость) и остеоиндуктивными (деминерализованный костный матрикс) свойствами [2, 3, 4, 9]. Вместе с тем, при большом количестве потенциального донорского материала, невозможно игнорировать сложность его заготовки, риск инфицирования, прежде всего вирусными инфекциями (ВИЧ и др.), а также вновь появляющиеся юридические, этические и религиозные ограничения.

В современной пластической костной хирургии все более широкое использование находят искусственные остеозамещающие материалы, количество, типы и размеры которых не ограничены, что позволяет замещать костные дефекты любой формы без необходимости увеличения продолжительности и травматичности операции. Замещающий кость искусственный материал по своим физико-химическим и биологическим свойствам должен приближаться к нормальной кост- ной ткани, быть остеосовместимым, способствовать оптимальному протеканию репаративных процессов. В клиническую практику общей ортопедии внедрены имплантаты из керамики, биополимеров, металлов, углеродсодержащих и композитных материалов [1, 5, 7], каждый из которых, как правило, воздействует на определенные фазы репаративного остеогенеза.

Единого подхода к выбору искусственного пластического материала и способам его применения у детей не существует. Ранее опубликованы первые сообщения об их использовании у детей, страдающих деструктивной костной патологией [4, 8], однако сравнительных исследований, оценивающих процессы остеорепарации на фоне их применения, не проводилось.

Цель исследования. Изучение результатов применения небиологических (на основе сульфата и фосфата кальция) и биологических (губчатая аллокость) имплантатов при замещении костных дефектов у детей с деструктивными заболеваниями костей, перенесших радикально-восстановительные операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования явились результаты пластического замещения костных дефектов у 64 детей в возрасте от 8 мес. до 12 лет, оперированных в детской клинике СПбНИИФ на протяжении 2006–2010 гг. Включение в исследование осуществлялось на основании следующих критериев:

-

— гистологической верификации диагноза по операционному материалу;

-

— выполнения радикально-восстановительной операции, включавшей полное удаление патологических тканей перед пластическим замещением дефекта одним из трех исследуемых материалов;

-

— наличия рентгенограмм, подтверждающих очаговую деструкцию кости и динамику ее восстановления после операции при сроках отдаленного наблюдения не менее 12 месяцев (макс. — 32 мес.);

-

— отсутствия признаков обострения или рецидива процесса в течение всего периода наблюдения.

С учетом используемого для заполнения операционного дефекта материала больные разделены на 3 группы:

-

— в группу 1 вошло 11 детей, у которых в качестве пластического материала использовались биоимплантаты «ТУТОПЛАСТ»® производства фирмы «Тутоген» (Германия) в виде спонгиозных демиелинизированных блоков аллокости;

-

— в группу 2 включены 14 детей, у которых для замещения операционных костных дефектов использован имплантат «ВСР»® (Biphasic Calcium Phosphate, Medtronic Sofamor Danek, США), представляющий собой комплекс из 60 % гидроксиапатита и 40 % трикальцийфосфата;

— группу 3 составили 39 детей, для замещения костных дефектов у которых использовали имплантат на основе сульфата кальция, содержащий 4 % тобрамицина сульфата и стеариновую кислоту в качестве вспомогательного вещества — «OSTEOSET® Т» (WMT, США).

Все материалы зарегистрированы в РФ, разрешены для применения в костной хирургии и ортопедии и поставляются в стандартных стерильных упаковках.

Подавляющее большинство оперативных вмешательств (56 из 64) выполнено по поводу туберкулез- ного поражения опорных сегментов нижних конечностей — бедренной, большеберцовой, пяточной и таранной костей. В исследование также включены 4 ребенка с неспецифическим остеомиелитом, 3 — с доброкачественными опухолями костей и один — с постостеомиелитическим остеолизом головки бедренной кости и регионарным остеопорозом.

Всем больным проведено хирургическое лечение в объеме радикально-восстановительных операций, включавших полное удаление патологических тканей из кости, удаление параоссальных патологических образований и пластическое замещение операционных костных дефектов. При эпиметафизарных поражениях пластику дефекта осуществляли с соблюдением раздельного замещения эпифиза и метафиза трансплантатами без перекрытия зоны роста (базовый принцип пластики костных дефектов у детей).

Рентгенологическое исследование выполняли до операции и в сроки через 0, 2, 6 и 12 мес. после нее, а у пациентов в группе 3 — также через 1 мес. после операции. Цифровая компьютерная рентгенометрия с определением оптической плотности костной ткани (ОПКТ) проводилась по методике Е. С. Кирилловой [6]. Показатели ОПКТ оперированного сегмента сравнивали с показателями симметричного сегмента здоровой конечности, а при отсутствии на рентгенограмме изображения симметричного сегмента — с близлежащим к очагу неизмененным отделом спонгиозной кости.

По дизайну исследование является ретроспективным, псевдорандомизированным (группы 1 и 2 — сплошная выборка, группа 3 отобрана из оперированных больных по локализациям, соответствующим распределению больных в первых двух группах, и представившим отдаленные результаты в сроки более 1 года), соответствует третьему классу доказательности. Статистическая обработка проведена с использованием StatSoft Statistica v.6.0, SPSS For Windows v. 11.5. При сравнении данных компьютерно-цифровой оценки рентгенограмм использован критерий Крускала-Уоллиса при сопоставимых исходных данных ОПКТ в группах (при р < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

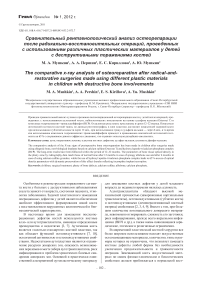

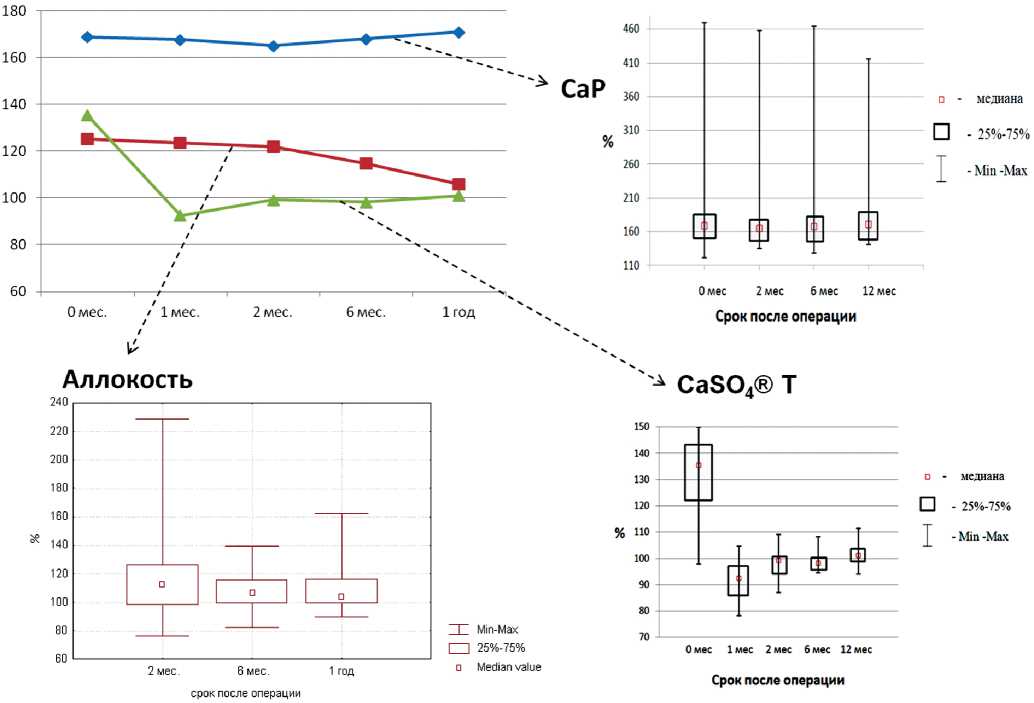

При замещении операционного дефекта цельными фрагментами лишенных костного мозга спонгиозных аллотрансплантатов «Тутопласт» (группа 1) в раннем послеоперационном периоде, через 2 месяца после операции ОПКТ в зоне пластики в среднем на 25 % превышала показатель симметричного участка здоровой кости. На протяжении года после операции величина ОПКТ в зоне пластики равномерно снижалась, достигая к году наблюдения средних значений, близких к показателю здоровой стороны (105 %).

При использовании небиологического композита «ВСР» (группа 2) ОПКТ в зоне пластики в среднем на 65 % превышала ОПКТ симметричного участка здоровой конечности и мало изменялась в динамике наблюдения. Характерно, что процесс остеорепарации протекал без формирования отгра-ничительной зоны резорбции вокруг имплантата, однако даже в отдаленные сроки на рентгенограммах на фоне вновь образованной кости с нормальной восстановленной костно-балочной структурой его тень прослеживалась в виде участка компакт -ного вещества.

Наиболее динамичные изменения ОПКТ в зоне пластики отмечены у больных третьей группы. Имея до- статочно высокую плотность непосредственно после операции (более 120 %), к концу 1 месяца пластический материал подвергался выраженной биодеградации со снижением ОПКТ в среднем на 43 %. Однако уже ко 2 месяцу оптическая плотность практически достигала показателей интактной кости, а формирование структурированного костного регенерата наблюдалось к 6 месяцу. При последующем наблюдении ОПКТ оставалась соответствующей нормальной кости.

Особенности изменения ОПКТ после применения различных вариантов пластических материалов приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика изменения оптической плотности костной ткани в зоне пластики при использовании различных пластических материалов у детей с очаговыми деструктивными поражениями костей

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Протекание репаративного остеогенеза у детей с деструктивными заболеваниями скелета, перенесшими радикально-восстановительные пластические операции, зависит от пластических свойств применяемого имплантата.

Наиболее «стандартны» механизмы остеорепарации при использовании блоков лишенной костного мозга губчатой аллоспонгиозы, обладающей только остеокондуктивными свойствами: восстановление кости в этом случае в наибольшей степени соответствует классическому понятию «ползучего замещения» по Axhauzen, обусловленного уравновешенными процессами резорбции и остеогенеза [цит. по Кириловой И. А., 2011].

Процессы восстановления кости в условиях применения небиологических композитов существенно от- личны. Комплекс гидроксиапатита и фосфата кальция обладает выраженной остеокондукцией, но устойчив к резорбции. Формирующаяся коллагеновая матрица обеспечивает хорошее прорастание кости со стороны реципиентного ложа без биодеградации материала в отдаленные сроки. Действие сульфата кальция с антибиотиком как пластического материала принципиально отлично: не обладая способностью влиять на процессы остеогенеза, в раннем послеоперационном периоде он выполняет роль объемной пломбы, обеспечивающей адресную доставку антибиотика и препятствующей образованию кровяного сгустка, заживление кости под которым часто протекает с формированием внутрикостного рубца. На протяжении короткого срока (3–4 недели) материал подвергается не столько биологической, сколько химической ре- зорбции, что не препятствует активации остеобластов и приводит к достаточно быстрой остеорепарации.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Восстановление кости у детей с деструктивными поражениями скелета после радикальновосстановительных пластических операций реализуется через разные механизмы остеорепарации, что находит свое отражение в темпах динамического изменения оптической плотности костной ткани в зоне пластики:

-

• имплантаты на основе комплекса гидроксиапатит-трикальцийфосфат (BCP) сохраняют высокую оптическую плотность в отдаленном периоде из-за медленной биодеградации (резорбции);

-

• имплантаты на основе сульфата кальция подвергаются практически полной резорбции уже в течение первого месяца после операции с последующим восстановлением близкой к норме ОПКТ к 6 месяцу после операции.

-

2. Костные биоимплантаты подвергаются медленному замещению с достижением ОПКТ, соответствующей интактной кости, к 12 месяцам после радикально-восстановительной операции.

Несмотря на разные механизмы репарации, формирование костей у детей в отдаленном периоде не сопровождалось развитием каких-либо анатомических или функциональных нарушений, которые могли бы быть обусловлены свойствами изучавшихся нами пластических материалов.