Среднеэтажное квартальное домостроение как альтернатива многоэтажной микрорайонной застройке в городской среде

Автор: Повзун Анастасия Олеговна, Зимин Сергей Сергеевич, Овсянникова Алла Валерьевна

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 3 (42), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проведен анализ текущей ситуации в сфере городского жилищного строительства в России. Выявлено, как развивалось домостроение в России за последние сто лет, а также какие основные типы застройки характерны зарубежным развитым странам. Показано, что для создания комфортной городской среды для проживания человека необходимо перестроить вектор жилищного строительства с многоэтажной микрорайонной застройки на мало-, средне этажное квартальное домостроение. Необходим пересмотр современной нормативной базы в сфере проектирования и градостроительства, а также использование опыта прогрессивных стран. Обязательно развитие отсутствующих статистических исследований в данной области. Обнаружена необходимость комплексного подхода для создания "живого, безопасного, устойчивого и здорового" города.

Среднеэтажная застройка, устойчивое развитие, живой город, городская среда, градостроительство

Короткий адрес: https://sciup.org/14322322

IDR: 14322322 | УДК: 711.581

Текст научной статьи Среднеэтажное квартальное домостроение как альтернатива многоэтажной микрорайонной застройке в городской среде

В данной статье проведен анализ текущей ситуации в сфере городского жилищного строительства в России. Выявлено, как развивалось домостроение в России за последние сто лет, а также какие основные типы застройки характерны зарубежным развитым странам. Показано, что для создания комфортной городской среды для проживания человека необходимо перестроить вектор жилищного строительства с многоэтажной микрорайонной застройки на мало- и среднеэтажное квартальное домостроение. Необходим пересмотр современной нормативной базы в сфере проектирования и градостроительства, а также использование опыта прогрессивных стран. Обязательно развитие отсутствующих статистических исследований в данной области. Обнаружена необходимость комплексного подхода для создания "живого, безопасного, устойчивого и здорового" города.

Содержание

-

1. Введение8

-

2. Обзор литературы8

-

3. Постановка задачи8

-

4. Городская среда как сложная система9

-

5. Основные градостроительные концепции ХХ века10

-

6. Типология городской жилой застройки в России (СССР)12

-

7. Влияние городской застройки на человека13

-

8. Выводы и рекомендации13

Контактный автор: 1.

-

1. Введение

История развития городов неразрывно связана с развитием человеческого общества: от старейших городов древних цивилизаций до современных мегаполисов. Глобальная тенденция к урбанизации приводит к тому, что на данный момент в городах проживает около 54% населения мира [1], а к 2050 г. эта цифра увеличится до 66% [2]. Бурный рост городов, увеличение городского населения наблюдается сейчас в основном в развивающихся странах, в то время как развитые переходят от заботы о количественном обеспечении жилой площадью городских жителей к качественному обеспечению комфортных условий проживания человека при условии соблюдения концепции устойчивого развития общества. Индустриализация, урбанизация в мировом масштабе приводят человечество в новым глобальным социальным и экологическим проблемам. Необходимость «экологизации» любой человеческой деятельности, ограничения потребления энергетических ресурсов привело к возникновению в 70-х годах ХХ в. концепции устойчивого развития, которая в настоящее время получила всемирную поддержку [3, 4]. В 2012 г. в России утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», реализация которых «осуществляется в соответствии с принципами устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности». В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ [5] любая градостроительная деятельность также должна осуществляться на основании принципа устойчивого развития территорий, поэтому создание «живых, безопасных, устойчивых и здоровых городов» (по определению Яна Гейла [6]) должно стать приоритетным направлением городского планирования [7].

-

2. Обзор литературы

-

3. Постановка задачи

-

4. Городская среда как сложная система

Несмотря на законодательную поддержку общемировых идей, в РФ продолжают строить многоэтажные микрорайоны, дающие высокую нагрузку на инженерные сети и транспортное сообщение, а также способствующие «расползанию» городской территории и нерациональному использованию земель. Хотя зарубежный опыт показывает, что при создании плотной среднеэтажной (разновысотной) застройки, удовлетворяющей "человеческому масштабу", можно получить "живой, здоровый, устойчивый и безопасный город" практически при полном сохранении необходимого уровня плотности жилого фонда.

Градостроительная наука начала свое развитие как раздел архитектуры, однако с усложнением структуры городской среды современным зодчим необходимо также применение знаний из различных областей человеческой деятельности: социологии и психологии, медицины и экологии, экономики и статистики, организации транспорта и управления городским хозяйством [8]. Уже несколько десятков лет ведущие зарубежные архитекторы-градостроители проводят социальные статистические исследования для определения необходимых параметров для создания комфортной городской среды для жизнедеятельности человека [9-12]. Отечественная литература в области градостроительства в общей своей массе опирается на существующие нормы и правила, описывает советский опыт строительства [13, 14]. Однако, существуют глубокие исследования, монографии российских ученых, созвучные с современными зарубежными тенденциями, но, к сожалению, не применяемые на практике при проектировании, строительстве и реконструкции городов [15, 16, 21].

Основная задача данной работы - обратить внимание на отсутствие комплексного подхода к проблеме планирования и строительства городов в РФ. Существующие нормы и рекомендации по проектированию, продолжая традиции советского домостроения, изначально навязывают идею строительства микрорайонов протяженных многоэтажных домов с нормированными огромными санитарными и пожарными разрывами. Ощущается повсеместное несоблюдение соответствия зданий масштабу человека, увлечение гигантизмом. Создание комфортной городской среды для жизни, работы, общения и отдыха становится проблемой в условиях массового строительства жилых районов на окраинах городов, не представляющих особой ценности для города, но только создающих высокую нагрузку на городские сети канализации, водоснабжения, общественного транспорта, автомобильных дорог. Необходимость комплексного подхода (т.е. взаимодействия градостроителя-проектировщика, государства, девелопера-инвестора-застройщика) к данной проблеме должна стать главной задачей современного градостроительства в России.

Во все времена развитию городов и распространению городского образа жизни способствовало развитие той или иной отрасли человеческой деятельности: первые поселения-города возникли в сельскохозяйственных районах Месопотамии и в долине р. Нил [17]; распространение товарно-денежных отношений способствовало росту городского населения в средние века, что в свою очередь оказало влияние и на развитие транспортных магистралей; расцвет промышленности дал толчок бурному развитию городов в Европе в XVIII-XIX вв., а в России в XX в. В новых индустриальных странах этот процесс все еще продолжается в настоящее время.

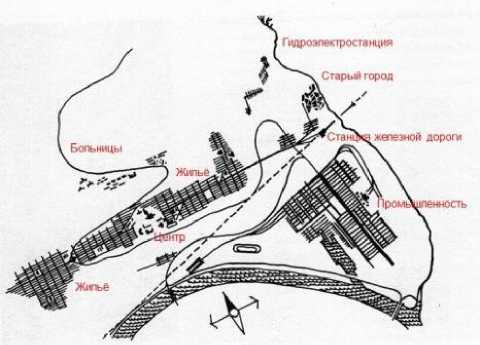

Город, как органичная система, обладает сложной структурой и функциональной организацией. Впервые принцип функционального зонирования был сформулирован в 1904 г. французским архитектором Тони Гарнье в предложенной им концепции «Промышленный город» (рис. 1) [18].

Рисунок 1. «Промышленный город» Тони Гарнье, 1904-1917гг.

Уже в 1933 г. с принятием «Афинской Хартии» функциональное зонирование становится «главным принципом градостроительства» [19]. Данный принцип предполагает сведение всех областей жизнедеятельности человека в городском пространстве к обобщенной схеме «труд-быт-отдых» и выделяет следующие основные функциональные зоны:

-

— селитебная;

-

— промышленная;

-

— складская;

-

— коммунальная;

-

— зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

-

— рекреационная.

В конце ХХ в. принцип функционального зонирования подвергся критике специалистов из-за неспособности отобразить всю сложность взаимодействий внутри города [17].

На основании проведенного анализа можно выделить следующие отрицательные аспекты применения монофункциональности в градостроительном планировании:

-

а) каждый из созданных жилых, деловых, промышленных, рекреационных районов используется лишь часть дня, а остальное время суток оказывается покинутым обитателями;

-

б) следствием является обострение криминальной обстановки в пустующих в определенное время районов;

-

в) увеличивается количество транспортных перемещений горожан (зачастую на дальние расстояния), повышается нагрузка на сети общественного транспорта в определенные часы, увеличивается количество автомобильного транспорта, и как следствие, количество пробок, что непосредственно ведет к ухудшению экологического состояния городской среды;

-

г) ограничивается возможность для пересечения разных видов деятельности и, как результат,

-

5. Основные градостроительные концепции ХХ века

прекращается генерации новых видов деловой и общественной активности, что по сути является одним из важнейших смыслов существования города.

Однако, в настоящее время принцип функционального зонирования закреплен в градостроительном законодательстве и применяется в градостроительной практике в РФ [5].

Важнейшим является рассмотрение именно основных градостроительный идей и концепций прошлого века, которые далее приводят к созданию определенных форм и типов городской застройки. За «расчетный» период взят временной отрезок с конца ХIХ - начала ХХ вв. и по наши дни. Весь прошлый век эти идеи и концепции, развиваясь, сменяя друг друга, оказывали сильное влияние на планирование городов и типологию застройки поселений в России, отстающей от развитых стран на несколько десятков лет.

В результате проведенных исследований и анализа трудов ведущих градостроителей, историков архитектуры и других представителей данной области [20, 21] можно выделить следующие основополагающие идеи и концепции городского планирования прошлого века и до наших дней:

-

1) начало ХХ в. (предвоенный период) – «оссманизм» - односторонний подход к реконструкции больших городов, который ставил во главу угла проблему транспортных коммуникаций. В связи с развитием транспорта решением кризиса явилось расширение существующих улиц. Оссманизм приобрел незаслуженную популярность не только на своей родине - во Франции, а затем в Европе, но и за океаном.

-

2) начало ХХ в. (предвоенный период) - попытки выдвинуть новые формы городского расселения: экономически автономные города-сады (Эбенизер Говард). Однако, неверно понятая прогрессивная идея Говарда об экономически автономных городах-садах, имеющих собственное производство, полноценно себя обеспечивающих, привела к тому, что в окрестностях больших городов Европы, а затем и Америки под многообещающей вывеской города-сада начали «штамповать» «спальные» поселки, полностью зависящие от большого города и только способствующие расползанию городской территории.

-

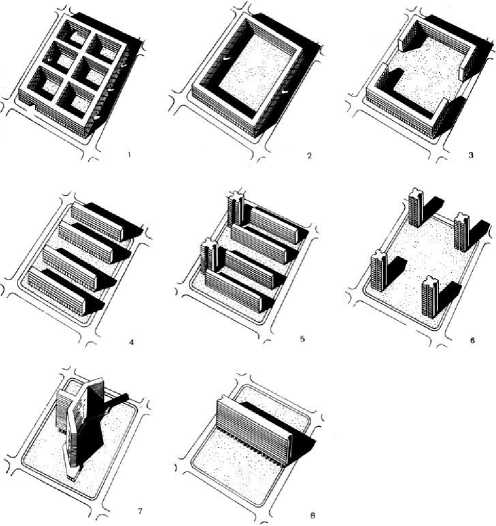

3) 20-е годы ХХв. (послевоенный период) – преодоление послевоенного жилищного кризиса в Европе; расцвет модернистских теорий в архитектуре и планировании городов; возникновение функционализма в архитектуре и градостроительстве; переход от сложившегося представления о жилом квартале с узкими улицами-коридорами, темными дворами-колодцами, перегородками частных владений к кварталу с просторными внутренними дворами, с разобщенной периметральной и строчной застройкой, с разнообразными комплексами башенных зданий, одиночных домов-комбинатов.

Пересмотром существующих норм плотности застройки занимались ведущие архитекторы того времени. В книге «Наука планировки городов», написанной архитекторами Реем и Бардом в сотрудничестве с крупным швейцарским астрономом Жюстином Пиду [22] были положены научно разработанные правила и нормы инсоляции. Основным выводом стал тот факт, что жилые дома нужно строить в виде обособленных блоков и располагать с учетом оптимальной инсоляции независимо от красных линий улиц.

В 1925 г. в Германии были приняты новых строительных правил, утверждающих строительство новых городских жилых кварталов. В дальнейшем аналогичные строительные регламентации были приняты и в других городах Европы [23].

В начале 20-х годов ХХв. один из основоположников архитектурного модернизма, французский архитектор Ле Корбюзье создал проект фантастического «города башен», в котором центр каждого жилого квартала занимал крестообразный в сечении небоскреб высотой 60 этажей. При таком способе застройки 95% территории квартала оставалось свободной. Эволюция планировки квартала в период расцвета модернистских теорий схематически представлена на рисунке 2.

Construction of Unique Buildings and Structures, 2015, №3 (42)

Рисунок 2. Эволюция планировки квартала в период расцвета модернистских теорий

-

4) 20-е – 30-е годы ХХв. - возникновение идей «микрорайонирования» в США.

В основу организации микрорайона были положены интересы семейного быта и в первую очередь желание избавить детей школьного возраста от необходимости ежедневно пересекать напряженные транспортные потоки на улицах. Поэтому все расчеты по определению численности населения и размеров территории жилого микрорайона ставились в зависимость от вместимости и размещения так называемых элементарных общественных школ. Что же касается магазинов и других предприятий бытового обслуживания, то их размещали вдоль внешних обходных магистралей и близ оживленных уличных перекрестков (с учетом доступа на автомобиле).

По инициативе Кларенса Перри, американского планировщика, социолога, впервые введена четкая классификация городских улиц, ориентируясь на их функциональное назначение.

Однако, в итоге реализация микрорайонной системы Нью-Йорка столкнулась с неприятными последствиями: возникновением в центральной части города благоустроенных микрорайонов с дорогим комфортабельным жильем и расположенных по соседству с конторами и общественным центром, насыщенным театрами, клубами, мюзик-холлами и кафе, и развитием на окраинах дешевого жилищного строительства для рабочих и мелких служащих, превращавшим далекие от центра микрорайоны в жилища бедноты. Таким образом, идеи авторов районной планировки, пытавшихся «оздоровить социальную жизнь» этого крупнейшего капиталистического города посредством создания микрорайонов, привели к дальнейшему разобщению людей по классовому признаку.

В конце 20-х годов ХХв. в СССР также происходило развитие понятия «микрорайон». Изучив связи городского населения с производством при максимальной индустриализации бытового обслуживания, академик С. Г. Струмилин определил понятие микрорайона [24], начался переход от раздробленной на кварталы структуры города к значительно более крупной микрорайонной системе.

-

5) Межвоенный период – строительство общественных зданий, деловых «сити», офисных небоскребов в Европе и США; отступление жилых кварталов из центральных частей городов.

-

6) Послевоенный период – реконструкция и восстановление городов; массовое строительство жилья; сокращение сроков возведения зданий при максимальной экономии рабочей силы, материалов и денежных средств; стандартизация домов, упрощение внешности зданий, механизация строительных процессов, организация домостроительных заводов.

-

7) 70-е годы ХХв. – переход от модернизма, предполагающего функциональное зонирование, аскетизм архитектурных форм, серийный подход к проектированию, к постмодернизму, призванному удовлетворить психологическую потребность человека в разнообразии внешних впечатлений; отказ от монотонной многоэтажной застройки, переход с к плотной застройке средней этажности, «очеловечивание» ранее возведенной архитектуры. Развитие социальных программ для населения.

-

8) Настоящее время - удовлетворение потребностей во взаимодействии со средой. Архитектурно-пространственная организация массового жилья европейских городов основана на идее коэволюции природы и человека – активного взаимодействия со средовым окружением, используя комплексный подход к строительству, благоустройству территорий, уделяя внимание экологичности и энергоэффективности объекта в соответствие с принципами устойчивого развития, нацелена на удовлетворение разнообразных потребностей жильцов [25].

-

6. Типология городской жилой застройки в России (СССР)

Таким образом, за последние сто лет история градостроительства в прогрессивных странах прошла долгий путь от квартальной застройки с узкими грязными улицами через транспортный бум, «пробивку» новых широких магистралей, поиски новых способов расселения, строительство городов-спутников для расселения крупных городов в условиях бурного роста населения, через модернистские теории с устройством микрорайонов с разобщенной периметральной и строчной многоэтажной застройкой с просторными внутренними дворами, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям инсоляции и аэрации, а также основным принципам функционализма, через реконструкцию и восстановление разрушенных во время мировой войны городов, через постмодернистские идеи, критикующие модернистов за создание эстетически и эмоционально ущербной архитектуры массовой застройки, где реальный заказчик заменён «осреднённым жителем», потребности которого архитектор заранее исследовал, оценил и учёл в типовом проекте, к современным концепциям нового урбанизма, сочетающего в себе соразмерность архитектуры «человеческому масштабу», создание комфортной для человека городской среды, соответствие принципам устойчивого развития.

В результате проведенного анализа строительства массового городского жилья в России (СССР) [26], выявлены следующие этапы развития:

-

1) с 1918 г. – национализация существующего жилищного фонда; уплотнение многокомнатных квартир доходных домов, появление многосемейных квартир; социальное смешение взамен социальножилищного расслоения - заселение в один дом людей различного культурного, социального и финансового уровня;

-

2) 20-е годы ХХ в. – «коллективизация быта»; строительство домов-коммун; минимизация санитарно-гигиенических норм жилой площади; превалирующий стиль – конструктивизм, функционализм;

-

3) 1935-1955 гг. - повышение качества нового жилья (увеличение жилой и подсобной площади, увеличение высоты этажа, появление помещений с дополнительными функциями), строительство многоквартирных домов коммунального типа; превалирующий стиль - «сталинский барокко» (каждый дом по индивидуальному проекту);

-

4) 1955-1985 гг. – удовлетворение основных потребностей в жилье; массовое строительство крупнопанельных сборных пятиэтажных жилых домов по типовому проекту («хрущевки»); жилищное строительство в соответствии с принятым постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве»; минимизация жилой и подсобной площади, потребностей жильцов;

-

5) 1997 г. - Постановление Межведомственного совета по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства «О реконструкции жилых домов первых массовых серий и домостроительных предприятий при реализации нового этапа Государственной целевой программы «Жилище»;

-

6) в настоящее время - высокие темпы коммерческого жилищного строительства; строительство комплексов и микрорайонов высотных жилых многоквартирных домов в основном на окраинах городов (наличие большой площади незанятой земли) в соответствие с нормами и правилами, основанными на санитарно-гигиенических требованиях, принятых в советское время.

-

7. Влияние городской застройки на человека

К концу прошлого века прогрессивное общество осознало, что из всех придуманных человеком моделей города лишь историческая, сложившаяся путем многовекового естественного отбора является наиболее пригодной для жизни, что невозможно приспособить город к всё растущей автомобилизации без потери его основополагающих качеств и необходимо, скорее, адаптировать автомобиль к городу [18]. Смена культурной парадигмы с модернистской на постмодернистскую, отказ от сакрализации машинной эстетики привели к развороту от принципов Афинской хартии и переходу к традиционному планированию городов и строительству, сомасштабному человеку. Американка Джейн Джекобс, журналист «Architectural Forum», исследовала в конце 50-х годов крупные американские строительные проекты и проанализировала, почему реализация многих из них ведет не к повышению, а понижению городской активности и, в конце концов, к упадку и деградации таких территорий. Результатом ее трудов стала книга «Смерть и жизнь больших американских городов» [28], выпущенная в США в 1961 году (к сожалению, русскоязычное издание было выпущено в 2011 году, только спустя 50 лет). В своей работе Дж. Джекобс показывает, что выстроенные в соответствии с действующими в то время передовыми градостроительным теориям (на основании которых построены также и Российские строительные нормы) жилые массивы многоэтажных домов стали «рассадниками преступности, вандализма и общей социальной безнадежности», превратившись в трущобы, в то время как в районах с преобладанием плотной квартальной малоэтажной застройки «уровни преступности, заболеваемости и детской смертности одни из самых низких в городе» [28]. Более того, исследования доказывают, что окружающая застройка влияет на формирование личности человека, развитие его культуры и восприятие им окружающего мира [29 - 32]. И чем более разнообразной и плотной будет застройка, более комфортной будет городская среда, фасады зданий интереснее и живее, а улицы безопаснее для пешеходов и велосипедистов, тем более благоприятным и качественным для жизни человека будет город [6].

-

8. Выводы и рекомендации

Таким образом, российское градостроительство как масштабный процесс можно рассматривать с конца ХIХ – начала ХХ века, когда индустриализация протекала наиболее интенсивно, и в связи с развитием промышленности строились новые города. Большее количество крупных Российских городов было возведено или достроено в советское время, поэтому нашему поколению досталась городская среда, подчиненная системе государственного планирования, в которой представления о потребностях горожан были выстроены по нормативной модели, на основе идеологических установок о том, что действительно нужно советскому человеку, тогда как реальными потребностями реальных людей, в силу полного запрета на социологию, не интересовался никто [21]. После более десяти лет застоя (90-е – начало 2000-х годов) в большинстве крупных городов наблюдается строительный бум: в основном – инвестиционные проекты строительства жилых комплексов и целых микрорайонов. Строительство продолжается в соответствии с принципом функционального зонирования и прежними схемами нормативного планирования, основываясь на микрорайонировании, как главном типе городского деления. Все это происходит на фоне непрерывных изменений законодательства. Генеральные планы многих городов на данный момент морально устарели, а государству не хватает специалистов в области градостроительной деятельности. Сама градостроительная наука как система знаний сложилась в 30-е годы прошлого века, в период советской идеологии и запрета на социологию [27], поэтому большее количество литературы и рекомендаций по проектированию в данной области носят характер нормативного планирования.

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:

-

1. Преобладающим типом городской жилой застройки в РФ является многоэтажное микрорайонное домостроение в отличие от опыта развитых стран, где от районов с отдельным многоэтажными домами и большой (в основном не используемой) территорией отказываются в пользу традиционной плотной мало- и среднеэтажной квартальной застройки.

-

2. Целесообразно перестроить вектор развития современного Российского градостроения с многоэтажной микрорайонной застройки на мало-, среднеэтажное квартальное домостроение (по экономическим, социальным, психомедицинским факторам, по условию создания комфортной среды для проживания людей).

-

3. Существует острая необходимость пересмотра Российский строительных норм и стандартов в отношении городского планирования (недостаточно нормировать лишь собственно параметры зданий, нужно формировать социально разнообразную среду [18]).

-

4. Необходимо развитие градостроительной науки, обращение к опыту прогрессивно развитых в данной области стран, создающих «живые, безопасные, здоровые» города в соответствии с концепцией устойчивого развития, имеющих богатый накопленный опыт статистических социальных исследований, независимых от идеологии государства [6].

-

5. Необходима новая государственная градостроительная политика, а также комплексный подход (градостроители-проектировщики, государство, девелоперы-инвесторы-застройщики) к проблеме планирования современных городов, регулирование нормами Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) высотности жилой застройки.

-

6. Необходимо воспитание специалистов в области градостроительной деятельности в соответствие с новыми нормами проектирования; введение направления обучения «урбанистика» в строительных вузах.

Список литературы Среднеэтажное квартальное домостроение как альтернатива многоэтажной микрорайонной застройке в городской среде

- The world factbook . URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

- LSE Cities Report . URL: https://files.lsecities.net/files/2014/12/LSECities_AnnualReport-2012-2014.pdf

- Gaevskaya Z.A., Rakova X. M. Modern building materials and the concept of «sustainability project»//Advanced Materials Research, № 941-944 (2014), pp. 825-830.

- Gaevskaya Z. A., Mityagin S. D. Capital construction and noosphere genesis//Applied Mechanics and Materials, № 587-589 (2014), pp. 123-127.

- Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ 2015) от 19 октября 2015 года

- Ян Гейл «Города для людей». М.: Концерн «КРОСТ», 2012. 276 с.

- Тетиор А.Н. «Устойчивое развитие города». Фонд «Развитие и окружающая среда», 2000.

- Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. «Мир архитектуры. Лицо города». М.: Молодая гвардия, 1990. 350 с.

- Ян Гейл «Жизнь среди зданий». М.: Концерн «КРОСТ», 2012. 200 с.

- Дэниэл Брук «История городов будущего». М.: Стрелка Пресс, 2014. 436 с.

- Рем Колхас «Нью-Йорк вне себя». М.: Стрелка Пресс, 2013. 336 с.

- Вукан Р. Вучик «Транспорт в городах, удобных для жизни». М.: Территория будущего, 2011. 576 с.

- Аникин В.И. «Архитектурное проектирование жилых районов». Минск: Высшая школа, 1987. 207 с.

- Косицкий Я.В., Благовидова Н.Г. «Основы теории планировки и застройки городов». М.: Архитектура-С, 2007. 76 с.

- Глазычев В.Л. «Архитектура». М.: Астрель, Дизайн. Информация. Картография, АСТ, 2002. 672 с.

- Глазычев В.Л. «Город без границ». М.: Территория будущего, 2011. 400 с.

- Ерохин Г.П. «Основы градостроительства: конспект лекций». Новосибирск: НГАХА, 2009. 102 с.

- Александр Ложкин. Очерки о городской среде . URL: http://archi.ru/press/russia/theme_current.html?tid=119

- Ле Корбюзье «Афинская хартия». Пер. с фр. Фрязинова В.В., под ред. Топуридзе К.Т. М.: Прогресс, 1970. 25 с.

- Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. «Градостроительство XX века в странах капиталистического мира. Том второй». М.: Стройиздат, 1979. 415 с.

- Глазычев В.Л. «Урбанистика». М.: Европа, 2008. 220 с.

- Rey A., Pidoux J., Barde Ch. La science des plans des villes. Lausanne, Paris, 1928.

- Bauordnung fur die Stadt Berlin vom 3. November, 1925.

- Струмилин С. Г. Избранные произведения. М.: Наука, 1968. 484 с.

- Каримова А.А. Принципы построения архитектурной среды массового жилья в условиях крупных городов (на примере г. Казани)//«Известия КГАСУ», №4(18), 2011. с. 84-90.

- Жилищные и градостроительные принципы, традиции, концепции и подходы . URL: http://raexpert.ru/researches/city/town-planning_principles/.

- Самойлова Н.А. Современные направления градостроительной науки в аспекте территориального планирования//«Вестник МГСУ», №11(12), 2013. с. 210-217.

- Джекобс Д. «Смерть и жизнь больших американских городов». Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2011. 460 с.

- Глазычев В.Л., Егоров М.М., Ильина Т.В. и др. «Городская среда. Технология развития: Настольная книга». М.: Ладья, 1995. 241 с.

- Глазычев В.Л., «Социально-экологическая интерпретация городской среды». М.: Наука, 1984. 180 с.

- Глазычев В.Л., Гольц Г.А., Сайко Э.В. и др. «Город как социокультурное явление исторического процесса». М.: Наука, 1995. 351 с.

- Канаткин А.С. «Психология восприятия архитектуры жилой среды»//«Архитектон: известия вузов», №30 -Приложение, 2010.