Среднекаменноугольные фосфориты Яйюской свиты в бассейне р. Няньворгавож (Лемвинская структурно-формационная зона Урала)

Автор: Салдин В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9-10 (261-262), 2016 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения строения и состава фосфоритовых конкреций среднего карбона Лемвинской структурно-формационной зоны. Показано сложное строение геологического разреза и представлены списки органических остатков, датирующих средне-, позднекаменноугольный возраст отложений. Выявлено разнообразие микроструктур фосфата кальция (скрытокристаллический, сгустково-комковатый, микробиоморфный, радиально-лучистый), который классифицирован как карбонатсодержащий фторгидроксилапатит, и предложена версия его образования.

Лемвинская структурно-формационная зона урала, каменноугольные отложения, яйюская свита, фосфориты, фторапатит

Короткий адрес: https://sciup.org/149129225

IDR: 149129225 | УДК: 551.26:551.735.1(234.851) | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-10-8-15

Текст научной статьи Среднекаменноугольные фосфориты Яйюской свиты в бассейне р. Няньворгавож (Лемвинская структурно-формационная зона Урала)

Лемвинская структурно-формационная зона (СФЗ) в современном структурно-тектоническом плане представляет собой аллохтон, надвинутый на западе на образования карбонатной Елецкой СФЗ, а на востоке ограниченный Главным Уральским надвигом, имеющий сложное покровно-чешуйчатое строение [6, 16, 22, 23]. Среди каменноугольных отложений Лемвинской СФЗ А. И. Елисеев выделил три типа разрезов, отвечающих трем фациальным подзонам: верхнелемвинско-ворга-шорский (западная), харутско-хойлинский (центральная) и пальникско-яйюский (восточная) [11]. Разрезам западной подзоны глинисто-кремнисто-карбонатного состава отвечает западно-воргашорская свита. Разрезы центральной подзоны объединены в карбонатно-глинисто-кремнистую воргашорскую свиту, а разрезы паль-никско-яйюского типа — в карбонатно-терригенную яйюскую свиту. Типизация разрезов и выделение подзон были проведены на основе лишь охарактеризованных фауной нижне- и среднекаменноугольных отложений. Находки фаунистически охарактеризованных верхнекаменноугольных отложений в разных районах указывают на существовании этих фациальных подзон и в позднем карбоне [17]. Схема палеофациального профиля каменноугольных отложений показана нами ранее [19]. Осадконакопление в западной подзоне было тесно связано с краем карбонатного шельфа, откуда периодически поступал обломочный карбонатный материал. Каменноугольные отложения восточной подзоны мощностью около 1500 м формировались преимущественно в результате поступления терригенного материала с востока, где находился Уральский ороген. Осадконакопление 8

отложений центральной подзоны, по нашим данным, происходило на поднятии в глубоководной впадине (мощность каменноугольных отложений около 70—80 м) и испытывало дефицит в источниках питания.

Фосфориты в каменноугольных отложениях Лемвинской СФЗ встречаются на нескольких стратиграфических уровнях и в разных фациальных подзонах. Распространенность фосфатных проявлений в нижне-, среднекаменноугольных отложениях показана в работе О. В. Япаскурта[25]. Кэтимданнымследуетдобавить ещедваранее пропущенных стратиграфических уровня фосфатопроявле-ния — верхнетурнейско-нижневизейский и верхнебашкир-ско-нижнемосковский. Верхнетурнейско-нижневизейский был выявлен А. А. Беляевым и Г. Ф. Семеновым в верхах няньворгинской свиты в бассейне р. Харуты (Лемвинская зона) [15] и автором в бассейне р. Хароты (Елецкая зона). В обоих случаях отложения с фосфоритами охарактеризованы конодонтами зоны Scaliognatusanchoralis (опр. А. В. Журавлева). Верхнебашкирско-нижнемосковскому уровню посвящена настоящая статья. Всего в каменноугольных отложениях Лемвинской СФЗ известно пять стратиграфических уровней: верхнетурнейско-нижневизейский, вер-хневизейско-серпуховский, верхнебашкирско-нижнемо-сковский, позднемосковский (с переотложенными фосфоритами в обломочных известняках) и верхнекаменноуголь-но-нижнепермский(?) [20].

Фосфоритоносная яйюская свита включает разнообразные по вещественному составу — терригенные, карбонатные, кремнистые — каменноугольные отложения восточной подзоны. Преобладают породы смешанного, обычно терригенно-карбонатного (или карбонатно-терригенного) состава. Большинство разрезов имеют циклитовое строение (мощность циклитов от нескольких сантиметров до первых метров). Нижнюю часть циклитов обычно слагают обломочные известняки с терригенной примесью песчаной размерности или известковые граувакковые песчаники, которые постепенно сменяются к кровле циклита глинистыми микрозернистыми известняками или известковыми глинистыми сланцами. Соотношение карбонатного и терригенного компонентов изменяется внутри циклитов и от одного циклита к другому. В породах часто наблюдаются текстурные последовательности цикла Боума, что дает основание интерпретировать большинство отложений как турбидиты. В ассоциации с турбидитами развиты пелагические (гемипелагические) отложения, представленные прослоями силицитов и микротонкозернистых карбонатных пород. Выявлена тенденция убывания карбонатных пород от нижней части свиты (нижнекаменноугольной) к верхней (средне-, верхнекаменноугольной). Строение каждого разреза яйюской свиты неповторимо. Последовательность слоев часто трудно восстановить из-за сильной дислоцированности толщ, резкой изменчивости вещественного состава как по латерали, так и по разрезу, отсутствия региональных литологических маркеров и относительно редкой встречаемости органических остатков. Мощность свиты оценивается в 1500 м.

Методы исследований

Фосфориты изучались в шлифах под поляризационным микроскопом (Полам Л-213М). Для выяснения ве щественного состава фосфоритов использовались данные химического анализа и количественные определения Р2О5 в фосфоритах и вмещающих породах. Фазовая диагностика минералов фосфоритов осуществлялась рентгендифрактометрическим (Shimadzu XRD-6000, излучение CuKа) и ИК-спектроскопическим (фурье-спек-трометр ИнфраЛЮМ ФТ-02) методами. Состав минералов определялся на аналитическом СЭМ (JSM-6400 с ЭДС-приставкой LinkISIS-300).

Фактический материал

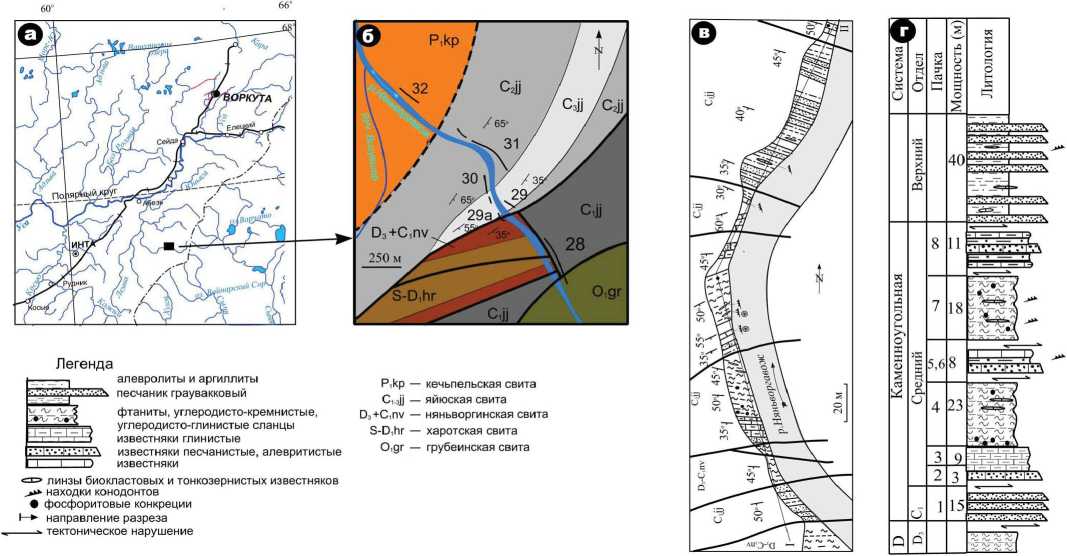

Фосфориты в рассматриваемом районе были впервые обнаружены В. Н. Пучковым на левом берегу р. Няньворгавож, приблизительно в 12 км от его устья (обн. 29а, наша нумерация). Они наблюдаются у уреза воды и на склоне невысокого (1.5—2.5 м) берега, прослеживаясь по реке на расстоянии 320 м (рис. 1). Фосфоритоносные слои яйюской свиты (С1-3у) с углами падения 30—55° простираются в субширотном направлении, дважды сменяясь по тектоническим причинам силицитами няньворгин-ской (D3 — C 1 nv) свиты. В верхнем (по течению) реки конце обнажения тектоническая граница между свитами выражена ясно видимой зоной дробления шириной около 1 м, сложенной угловатыми обломками (1—2 см) няньворгин-ских фтанитов и зеленовато-серым песчаным заполнителем полимиктового состава. Контактирующие песчаники яйюской свиты мощностью более метра пронизаны многочисленными кальцитовыми жилками и сильно пиритизи-рованы. Ниже зоны дробления по течению реки вскрыты:

Рис. 1 . Местоположение района исследований (а), фрагмент геологической карты (б), геологический план (в), стратиграфическая колонка (г) и геологический разрез (д) каменноугольных отложений яйюской свиты в обн. 29а на р. Няньворгавож

Fig.1. Location of the study area (a), fragment of geological map (б), geological plan (в), stratigraphic column (г) and geological section (д) of carboniferous formation in outcrop 29a of yayyu suite on the river Nyanvorgavozh

Пачка 1 .Известковые граувакковые песчаники, алевролиты и аргиллиты с текстурами, характерными для отложений турбидных потоков. Основания слоев песчаников зеленовато-серого цвета сложены средне- или мелкозернистыми разновидностями, которые вверх по разрезу к кровле постепенно переходят в тонкозернистые. Выше располагаются темно-серые алевролиты и аргиллиты. В алевролитах наблюдается тонкая горизонтальная слоистость. Такие ассоциации пород образуют элементарные циклиты. Мощность циклитов в нижней части пачки обычно 0.3—0.5 м, в верхней — 0.10—0.15 м. Иногда в песчаниках проявляется шаровидная отдельность. Судя по структурно-текстурным признакам, слои залегают нормально, а разрез направлен снизу вверх по течению. Мощность 15 м.

Ниже по реке наблюдается задернованный интервал длиной в 4 м и далее выходы тонкопереслаивающих-ся (2—10 см) фтанитов, кремнистых и глинистых сланцев общей мощностью около 14 м. Участками сланцы сильно изменены, вплоть до желто-коричневых глин. Эти отложения нами условно отнесены к няньворгинской свите. Ниже по реке слои находятся в опрокинутом залегании.

Пачка 2 . Известковые алевролиты голубовато-серого цвета с конволютной и тонкогоризонтальной слоистостью с прослоями тонкозернистых песчаников. Мощность 3 м.

Пачка 3 . Углеродисто-кремнисто-глинисто-карбона-тные сланцы черного цвета с листоватой отдельностью. Породы мажут руки черным цветом. Мощность 9 м.

Пачка 4 . Углеродисто-кремнистые и глинистые сланцы, радиоляриевые фтаниты с включениями конкреций фосфоритов. Фосфориты в нижней части пачки образуют конкреционный горизонт мощностью 0.6 м. Встречаются линзы темно-серых известняков мощностью 0.25 м и длиной от 0.4 до 3.0 м. Наблюдается множество включений выветрилого пирита. Мощность 22 м.

Перерыв обнаженности 2.5 м по мощности.

Пачка 5 . Тонкое переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов, образующих маломощные циклиты. Мощность 3.5 м.

Перерыв обнаженности 2 м по мощности.

Пачка 6 . Переслаивание песчанистых и алевритовых известняков, глинисто-известковых сланцев. В кровле пачки залегает слой темно-серого биокластового известняка мощностью 0.6 м, в котором обнаружен башкирско-раннемосковский комплекс конодонтов Idiognathoides marginodosus Grayson, I. aff. pacificus Savage, I. onachiten-sis Harlton, I. sulcatus Higgns et Bouckaert, Streptognathodus expanses Ido et Koike, S. parfus Dunn, S. suberectus Dunn, Idiognathodus incurvus Dunn (опр. A. C. Алексеев) и фо-раминифер Parastaffella moelleri (Ozawa), Par. cf. timan-ica (Raus.), Par. exgr. pseudosphaeroides Dutk., Par. sp . Pseudostaffella ex gr. Antique (Dutk.), Asteroarchaediscus ru-gosus Raus, Ast. sp ., Schubertella sp . (опр. 3. П. Михайлова). Мощность 2.1 м.

Пачка 7 . Углеродисто-кремнистые и глинистые сланцы, радиоляриевые фтаниты с включениями фосфоритовых конкреций. Встречаются линзы темно-серых би-окластовых известняков. В одном из них (0.25 м по мощности) содержится смешанный ранне-, среднекаменноугольный комплекс конодонтов Gnathodus bilineatus (Roundy), Paragnathodus nodosus (Higgins), Idiognathoides sinuatus Higgins et Holingsworth, Idiognathodus delicatus Gunnell, Declinognathodu snoduliferus Ellison et Graves, Streptognathodussp. (опр. А. В. Журавлев) и среднекамен- 10

ноугольные фораминиферы Eostaffella cf. postmosquen-sis acutiformis Hir, Parastaffella ex gr. timanica Raus., Pseudostaffella ex gr. antiquagrandis Schluk., Astero archae-odiscus baschkiricus Krest., Globivolvulina minima Reitl (опр. З.П.Михайлова). Во второй линзе в 5 м выше по разрезу от первой определены только среднекаменноугольные конодонты Declinognathodus noduliferus Ell. et Grav. (опр. А. В. Журавлев). Мощность 18 м.

Перерыв обнаженности 2.5 м.

Пачка 8 . В нижней части пачки (1.5 м) глинисто-известковые сланцы темно-серого цвета до черного сменяются после задернованного интервала (5 м по мощности) переслаивающимися известковыми песчаниками, алевролитами и глинисто-известковыми сланцами. Мощность 11.5 м.

Перерыв обнаженности мощностью 6 м, обусловленный, вероятно, тектоническим нарушением. Ниже по течению вскрыты прослои белых мраморовидных известняков можностью 0.5—1 м, чередующиеся с прослоями фтанитов и глинисто-кремнистых сланцев мощностью 0.5—1.2 м). Ниже по течению (выше по разрезу?) залегают глинисто-известково-кремнистые и глинисто-кремнисто-доломитовые сланцы, известково-доломитово-глинистые силициты, алевритовые и кремнистые известняки общей мощностью около 8 м. Эти литотипы характерны для нижнекаменноугольной части яйюской свиты. Из известняков этого интервала выделены конодонты плохой сохранности раннекаменноугольного облика. Общая мощность интервала переслаивания составляет 3.7 м.

Перерыв обнаженности 0.5 м (задернованное тектоническое нарушение).

Пачка 9. Песчаники, алевролиты и глинистые сланцы с ясно наблюдаемыми текстурами цикла Боума. Слои залегают нормально, разрез наращивается снизу вверх по течению. В линзовидных прослоях биокластового известняка найден смешанный среднекаменноугольно-раннепермский(?) комплекс конодонтов Neognathodus dilatus Merrill, N. symmetricus (Lane), Idiognathoides sulcatus Higgins et Bouckaert, I. sinuatus Harris et Hollingsworth, Idiognathodus delicatus Gunnell среднекаменноугольного возраста и Streptognathodus aff. ruzehncevi Kozur, S. cf. barskovi Kozur, S. aff. Alekseevi Barskov et al. (определяли A. С. Алексеев и А. В. Журавлев). Мощность 40 м.

Общая мощность средне- и верхнекаменноугольных отложений в рассматриваемом обнажении составляет 100-120 м.

Нижнюю часть разреза этого обнажения, включая пачку с фосфоритовыми конкрециями (пачка 4), В. Н. Пучков принимал за нижнекаменноугольные отложения. Отложения верхней части разреза на основании находок конодонтов и фораминифер были отнесены им к среднему карбону. Учитывая, что в нескольких сотнях метров выше по реке находятся типичные нижнекаменноугольные отложения яйюской свиты (обн. 28 на рис.1, б; нумерация по А. И. Елисееву [11]), он отмечал: «Получается любопытная картина: верхи толщи нижнего карбона на рассматриваемом участке представлены отложениями, близкими по облику к харутско-хойлинскому типу, тогда как средний карбон в том же разрезе обладает всеми чертами, характерными для отложений пальник-ско-яйюского типа. По-видимому, подобные разрезы отвечают области перехода между зонами стабильного развития отложений того и другого типов» [16]. Важно заметить, что в то время в среднекаменноугольных отло- жениях яйюской свиты на юге Лемвинской СФЗ были сделаны лишь первые находки органических остатков.

По нашим представлениям, в обн. 29а наблюдается более сложное строение геологического разреза, чем представлялось ранее. Нижние по течению выходы переслаивающихся песчаников, алевролитов и глинистых сланцев имеют позднекаменноугольный возраст и залегают нормально (пачка 9), в отличие от слоев среднекаменноугольных отложений основной части обнажения (пачки 2-8), имеющих опрокинутое залегание. По-видимому, между охарактеризованными органическими остатками средне- и верхнекаменноугольных отложений присутствует блок (или «чешуя») нижнекаменноугольных пород, представленных характерными белыми мраморовидными карбонатолитами, известково-кремнистыми и глинисто-кремнисто- доломитовыми сланцами, известково-доломитово-глинистыми силицитами, алевритовыми и кремнистыми известняками. Фосфоритовые конкреции связаны с двумя мощными пачками 4 и 7, сложенными углеродисто-кремнистыми и глинистыми сланцами и фтанитами, датированными среднекаменноугольными конодонтами и фораминиферами. Сложная тектоника района не исключает повтора разреза в среднекаменноугольной части обнажения.

Сходные породы яйюской свиты находятся на правобережье р. Няньворгавож в разрезе руч. Кытшильшор в 2.5 км от его устья и около 3 км на север от обн. 29а. Выходы свиты на этом участке наблюдаются вдоль русла, имеющего субширотное направление, в невысоких береговых обнажениях, и прослеживаются с перерывами на расстоянии 280 м вниз по течению. Разрез сложен пачками терригенного, глинисто-кремнистого и глинисто-карбонатного состава. Терригенные пачки сложены тонкозернистыми граувакковыми песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами. Переслаивающиеся породы этой пачки образуют мелкие (2-5 см) турбидитовые циклиты. Глинисто-кремнистые пачки сложены фтанитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами с линзами темно-серых пелитоморфных и мелкодетритовых известняков. В глинисто-кремнистых сланцах наблюдаются редкие округло-сплющенные фосфоритовые конкреции темно-серого цвета, диаметром 1-5 см. Глинисто-карбонатные пачки сложены алевритисты-ми известняками и углеродисто-глинисто-известковыми сланцами.

Ассоциация фосфоритовых конкреций с углероди-сто-кремнистыми-глинистыми сланцами и фтанитами очень характерна для каменноугольных отложений лемвинской СФЗ Урала и Пай-Хоя. По разрезу она распространена в верхах няньворгинской свиты (первый фосфатоносный уровень), а наиболее ярко выражена в отложениях серпуховского яруса центральной подзоны (вор-гашорская свита). На Пай-Хое такая ассоциация развита в каменноугольных отложениях нижней части караси-ловской свиты карской сланцевой зоны. Связь фосфоритов с фтанитами, углеродисто-кремнистыми и углеродисто-глинистыми сланцами в других регионах отмечена в работе [8].

Судя по строению разреза обн. 29а на р. Няньворгавож, в среднекаменноугольное время в этой относительно глубоководной части бассейна было некоторое затишье в «лавинной седиментации». В спокойных гидродинамических условиях формировались углеродисто-глинисто-кремнистые осадки, богатые ОВ и фос- фатным веществом. В диагенезе при активном участии сульфатредуцирующих бактерий (на это указывают образования фрамбоидов пирита) происходило перераспределение вещества, растворение опаловых скелетов радиолярий, а иногда замещение их стенок фторкарбо-натапатитом. Вначале, по-видимому, возникли отдельные фосфатные сгустки и комки, которые, соединяясь, образовывали участки неправильной формы со скрытокристаллической структурой (первая генерация фосфатов). Позднее промежутки между этими фосфатными участками заполнялись фосфатно-известково-кремнистым веществом. В это время образовались фосфатные корки с радиально-лучистым строением, отдельные короткостолбчатые кристаллы и их агрегаты (вторая генерация фосфатов), новообразованные микрозернистые кварц и кальцит. Завершился процесс диагенетического минералообразования появлением крупных выделений пирита. На это указывают его хаотичное распространение в поровом пространстве и включения в нем сростков кристаллов фосфата кальция. Рост конкреций, судя по минеральным ассоциациям аутигенных минералов, происходил в умеренно-восстановительной и слабощелочной обстановке, что вообще характерно для образования фосфоритов [10]. Развитие межзернового кливажа, сери-цит-хлоритовая минеральная ассоциация глинистых пород яйюской свиты, индекс окраски конодонтов (ИОК) 5-6 и их сплющенная форма, сутурные швы во фтанитах свидетельствуют об их постседиментационных изменениях, отвечающих стадии глубинного катагенеза [14, 25].

Ранее считались перспективными на фосфориты среднекаменноугольные отложения воргашорской свиты Лемвинской СФЗ Полярного Урала [12], в которых выявлена фосфатоносная пачка мощностью от 36 до 144 м с двумя фосфоритовыми горизонтами. Запасы Р2О5 в нижнем горизонте оценены в 13 млн т. Необходимо отметить путаницу в определении возраста, мощности и положения в разрезе отложений фосфатоносной пачки воргашорской свиты (центральная подзона). Фосфориты в этой свите прослеживаются на расстоянии более 150 км от р. Колокольни (бассейн р. Харуты) на юге до руч. Манитошор (правый приток р. Елец) на севере. В типовых разрезах в бассейнах рек Харуты (лемвинской) и Б. Хойлы фосфориты приурочены к пачке углеродистокремнистых и углеродисто-глинистых сланцев мощностью 6-10 м с единичными прослойками и линзами известняков. Конкреционный горизонт залегает на пачке глинистых, алевритовых и песчанистых известняков мощностью до 10 м и перекрывается пачкой стально-серых кремнисто-глинистых сланцев («массивные» сланцы по Г. К. Войновскому-Кригеру). Соответствующий фосфатоносный уровень использовался в качестве литологического маркера [7]. Фосфатный состав конкреций был впервые определен А. И. Елисеевым, который относил их в то время к нижнему карбону [11]. Залегание конкреционного горизонта в разрезе воргашорской свиты на алевролитово-известняковой пачке было установлено воркутинским геологом А. И. Водолазским [5]. Однако, указывая раннекаменноугольный комплекс конодонтов в своей диссертационной работе, он по неясным причинам отнес их к башкирскому ярусу. Вслед за ним возраст отложений, вмещающих фосфориты, стали датировать средним карбоном [15]. К. Г. Войновский-Кригер ошибочно располагал конкреционный горизонт под алеврито-известковой пачкой, и это вслед за ним повторяли другие 11

исследователи. По нашим данным, в углеродисто-кремнистых сланцах воргашорской свиты, вмещающих фосфориты на р. Б. Хойла, содержатся раннекаменноугольные конодонты Gnathodus ex gr. bilineatus, Gnathodus sp., Paragnathodus commutatus (Branset.Mehl), Par. homopuncta-tus (Zied) , Cavusgnathus sp. indet — обр. 100/109 и Gnathodus bilineatus bilineatus (Roundy ,) Paragnathodus mononodosus (Rhodes, Austin et Druce ), Par. symmutatus Rhodes, Aust. et Druce , Par. commutatus (Branset.Mehl) — обр. 100/124 (опр. Л. С. Колесник). В обн. 109 на руч. Харота-Шор (бассейн р. Елец) установлены Gnathodus bilineatus bal-landensis Higg. et Bouckaert, Gnathodus bilineatus bilineatus Roundy , Paragnathodus nodosus (Bischoff ), Gnatho- dus symmutatus hodes, Austin et Druce (опр. А. В. Журавлева), указывающие на серпуховский возраст отложений, вмещающих фосфориты. А. В. Журавлевым на р. Харуте, в районе устья р. Колокольни, в данной пачке также были найдены и определены раннекаменноугольные конодонты. Максимальная мощность фосфатоносной пачки в воргашорской свите всего 10 м, в то время как в среднекаменноугольных отложениях яйюской свиты она достигает 20 м и более, и, возможно, таких пачек в разрезе две. Нам представляется, что будущие находки фосфоритов следует связывать с яйюской свитой восточной подзоны Лемвинской СФЗ.

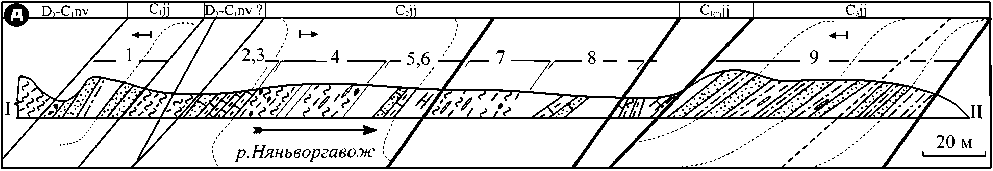

В яйюской свите фосфориты встречены в двух пачках. В нижней пачке 4 они образуют желваковый горизонт мощностью 0.6 м, сложенный рассеянными (10 штук на 0.5 м2) черными конкрециями размером 1—5 см, подразделяющимся по форме [1] на округлые, округлоудлиненные и уплощенно-округлые (рис. 2). Отмечаются срастания конкреций с образованием желваков гантелевидной формы. Внутреннее строение конкреций однородное или концентрически-зональное, выраженное распределением включений пирита. Фосфатное вещество в конкрециях имеет несколько структур: скрытокристаллическую (пелитоморфную), сгустково-комковатую, биоморфную, радиально-лучистую и кристаллическую короткостолбчатую.

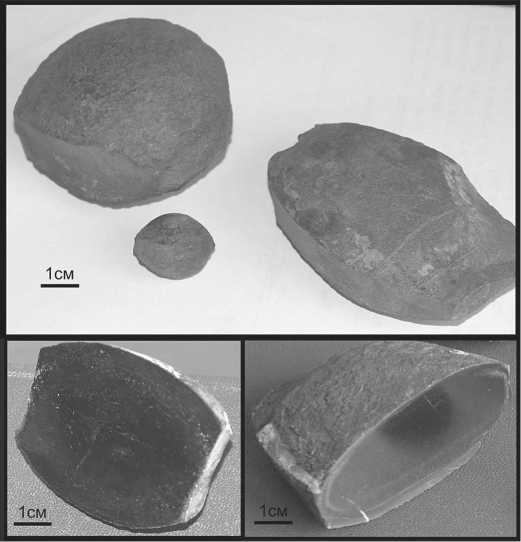

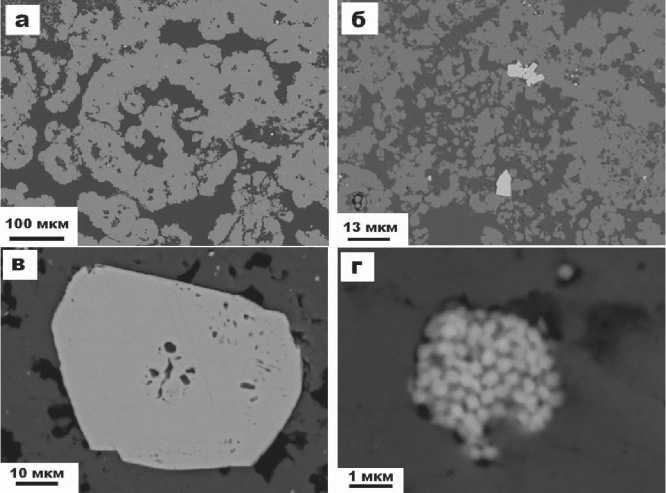

Скрытокристаллическая (пелитоморфная) структура, преобладающая по распространению (рис. 3, а, б, г), наблюдается на участках неправильной формы размером до миллиметра, иногда более темного цвета, вероятно, из-за включений рассеянного органического вещества. В некоторых из них распространены тонкие трещины, выполненные чаще микрозернистым кварцем, придающим фосфатным зернам обломочную «микробрекчивую» структуру. Встречены конкреции с преобладанием сгуст-ково-комковатой структуры (рис. 3, в). Комки разные по размеру, цветовой насыщенности и формам — от правильно-округлых и непрозрачных до светло-коричневых неправильной формы. Комки сложены пелитоморфным апатитом, а в сгустковых участках отмечаются и отдельные столбчатые кристаллы. Микробиоморфная структура в конкрециях обусловлена фосфатизированными скелетами радиолярий (рис. 3, а). Крустификационная микроструктура характерна для участков, на которых фосфаты образуют микрокорки, обрастающие обломочные зерна терригенных минералов, например кварца, хлорита (рис. 3, а, б). Такие корки выделяются светло-коричневым цветом, имеют толщину 5—10 мкм, сложены па-раллельно-шестоватыми агрегатами индивидов апатита призматического габитуса. Когда такие микрокорки обрастают пылеватые частицы, последние приобретают сходство со сферолитами. Значительную часть конкреций занимают гроздьевидные агрегаты прихотливой формы, состоящие из очень мелких фосфатных сферолитов, граница между которыми слабо различима. В промежутках между фосфатными гроздьевидными агрегатами наблюдаются отдельные призматические индивиды апатита длиной 2—5 мкм, иногда образующие звездчатые сростки, а также зерна аутигенного кварца и кальцита. Судя по микроструктурным соотношениям индивидов,

Рис. 2. Форма и размеры среднекаменноугольных фосфоритовых конкреций в яйюской свите

Fig. 2. Shape and dimensions of middle carboniferous phosphorite concretions in yayyu suite

Рис. 3. Микроструктура фосфатных конкреций под поляризационным микроскопом в режимах без анализатора (а, в, г) и с анализатором (б): а, б, г — участки с пелитоморфной и радиально-лучистой микроструктурами; в — участок со сгустково-комковатой микроструктурой

Fig. 3. Microstructure of phosphate concretions under polarizing microscope in modes without analyzer (a, в, г) and with analyzer (б): a, б, u — areas with pelitomorphous and radiating microstructures; в — area with clot-lumpy microstructure

апатит в фосфатных конкрециях представлен несколькими генерациями. В частности, можно утверждать, что идиоморфный и микрокорковый апатиты образовались позднее фосфатов с пелитоморфной структурой.

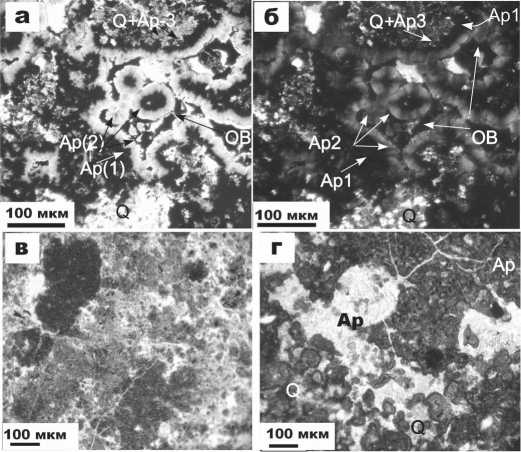

Характерным минералом исследуемых конкреций является диагенетический пирит — продукт микробиальной сульфатредукции с последующим сульфидообразо-ванием. Этот минерал встречается как в рассеянном по всему объему конкреции виде, так и в форме сегрегаций в виде зонок шириной 5-7 мм, расположенных на краях конкреций. Пирит представлен преимущественно отдельными индивидами кубического габитуса, но встречаются и микроагрегации фрамбоидов мезонанометрового размера (рис. 4, а, г), которые обычно относят к раннему диагенезу. Самые крупные кристаллы пирита содержат фосфатные включения (рис. 4, в), иногда в виде звездчатых микросростков, что указывает на более позднее образование таких кристаллов.

Рис. 4. СЭМ-изображения микростроения фосфоритов в режиме упругоотраженных электронов: а — радиолярия, замещенная апатитом (в центре); б — кремнисто-фосфатная псевдоморфоза по скелету радиолярии; в — метакристалл пирита с включениями апатита; г — агрегация раннедиагенетического фрамбоидального пирита

Fig. 4. SEM images of microstructure of phosphorites in the elastically backscattered electrons mode: a — radiolarian substituted by apatite (in center); б — siliceous phosphate pseudomorphosis on radiolaria skeleton; в — metacrystal of pyrite with inclusions of apatite; г — early diagenetic framboidal pyrite aggregation

Кальцит микритовой размерности совместно с кварцем и апатитом заполняет в конкрециях поры и пустоты внутри скелетов радиолярий. Кроме того, в трещинах отмечается более крупнозернистый кальцит с размером зерен 100—700 мкм. Судя по микроструктурным отношениям, кальцит образовался в конкрециях самым последним. На участках своего сгущения кальцит напоминает микроцемент прорастания, типичный для известковых песчаников. Возможно, кальцит, также как апатит, представлен в исследуемых конкрециях несколькими генерациями. Распространение обломочных минералов алевритовой размерности ограничено в конкрециях участками развития пелитоморфного фосфата.

Валовый химический состав фосфоритовых конкреций (мас. %): SiO2 45.28-45.86; TiO2 0.09-0.12; Al2O3 1.08-3.53; Fe2O3 0.51-1.41; FeO 0.36-1.08; MgO 0.460.62; CaO 25.41-28.88; Na2O 0.50-1.44; K2O 0.22-0.46; P2O5 18.25-19.25; SO3 0.34-0.50; CO2 0.57-0.78; F 3.03.9. Апатитовые модули: CaO/P2O5 = 1.39-1.50; CO2/ P2O 5 = 0.04-0.09; F/P2O5 = 016-0.18. Судя по этим данным, фосфатное вещество в исследуемых конкрециях сложено фторкарбонатапатитом.

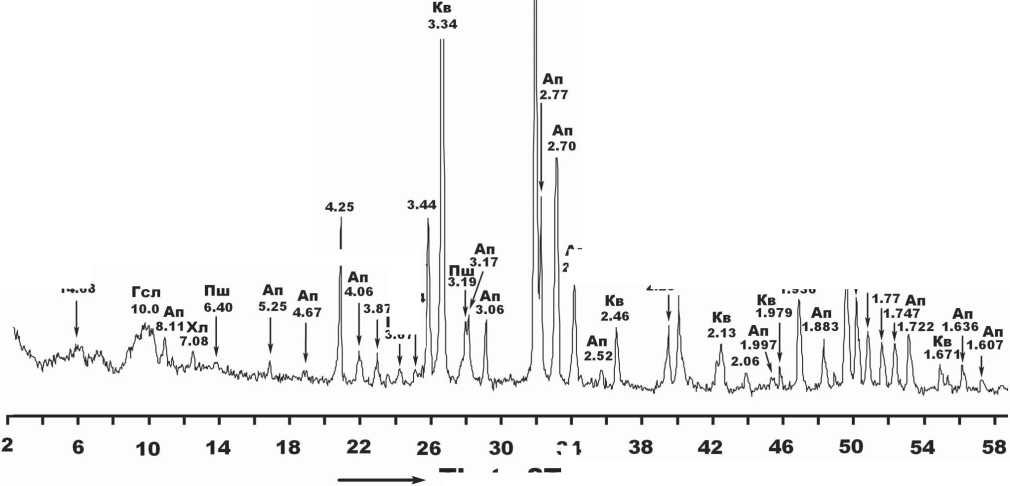

Фазовый состав конкреций определялся рентгеноструктурным и ИК-спектроскопическим методами. На рентгеновской дифрактограмме (рис. 5) присутствуют практически все апатитовые отражения и, кроме того, регистрируются важнейшие терригенные минералы. Расчётные параметры элементарной ячейки фосфата кальция составили (нм) ао= 0.936, со=6.89. Эти данные отвечают фторкарбонатапатиту В-типа (изоморфное замещение CO3 > PO4), преобладающему в фосфатоносных породах и рудах как экзогенного [4, 9], так и гипергенного [21] происхождения.

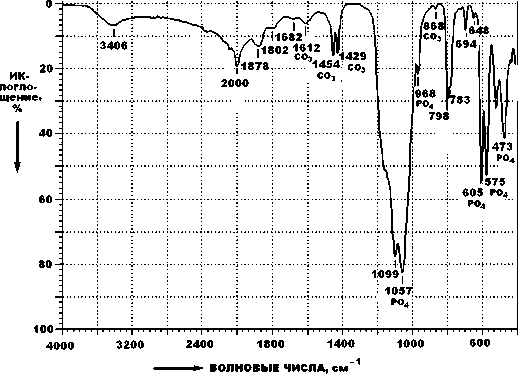

Рентгеноструктурная диагностика апатита убедительно подтверждается спектроскопическим методом. В соответствующих спектрах наблюдается хорошо выраженная система линий ИК-поглощения, обусловленных валентными и деформационными колебаниями групп PO4 и CO3 (рис. 6), причем положение линий последних (873, 1419, 1453 см-1 и др.) свидетельствует о замещениях в структуре апатита именно по схеме CO 3 > PO4.

Химический состав фторкарбонатапатита был осуществлен рентгеноспектральным микрозондовым методом. На основании полученных результатов были рассчитаны эмпирические формулы минерала:

Интенсивность

Ап

Хл

Ап 2.80

Рис. 5 . Типичная рентгеновская дифрактограмма, полученная от фосфоритовой конкреции. Межплоскостные расстояния приведены в А. Минералы: Ап - фторкарбонатапатит, Хл - хлорит, Гсл - диоктаэдрическаая гидрослюда, Пш - альбит, Кв - кварц

Fig. 5. Typical X-ray diffraction pattern obtained from a phosphorite concretion. Interplanar distances are given in А. Minerals: An — fluorocarbonatapatite, Хл — chlorite, Гсл — dioсtahedral hydromica, Пш — albite, Кв — quartz

An 2.25

An 2.28*

An

1.837 Kb

1.817

11.796

Ап

Theta-2Theta

Хл 3.54 7

Рис. 6 . Типичный спектр ИК-поглощения в исследуемых фосфоритовых конкрециях

Fig. 6. Typical spectrum of IR absorption in studied phosphorite concretions

1 - (Ca9 . 91Fe0 . 09)10[(PO4)4 . 07(SiO4)0 . 10(SO4)0 . 23(CO3) 1 . 60]6 F 3.73 ; 2 - (Ca9.82Fe0.08Sr0.10)10[(PO4)5.29(SO4)0.03(CO3)0.68]6 (Cl0.10F2.61)2.71 ;3 — Ca10[(PO4)5.30(SiO4)0.16(SO4)0.19(CO3)0.35]6 F2.38 ; 4 — (Ca9.80Fe0.05Sr0.15)10[(PO4)5.51(SO4)0.15(CO3)0.34]6 (C1 0.07 F 2.42 ) 2.49 ; 5 — (Ca 9.9o Fe o.1o ) 1o [(PO4) 5. 24(SiO4) o. 28(SO4) 0 . 22(CO3)0 . 26]6(Cl0 . 04F2 . 16)2 . 20. Из приведенных данных следует, что в фосфоритовых конкрециях из яйюской свиты фосфатное вещество сложено фторкарбонатапатитом с небольшой примесью хлора и значительными изоморфными замещениями как в катионной, так и анионной подрешетках. Основной изоморфной примесью в последней является углерод, замещающий фосфор на 4—27 ат. %. Характеризующий степень замещений фосфора коэффициент Ca/Paт варьируется в пределах 1.78—1.90.

Нормативно-минеральный состав исследуемых конкреций может быть определен следующим образом (мол. %): карбонатфторапатит 42.45-47.08; кварц 37.1444.83; слюда 2.01-4.17; хлорит 1.06-1.42; альбит 1.4711.76; кальцит 1.58-2.17; пирит 1.72-1.84; оксид титана 0.07-0.09; оксид и гидроксид железа 0.87-1.05.

Заключение

В результате проведенных исследований выявлено более сложное, чем это считалось ранее, строение геологического разреза каменноугольных отложений на р. Няньворгавож с участием пород верхнего карбона, охарактеризованных фауной. Находками фораминифер и конодонтов обоснован позднебашкирско-раннемосков-ский возраст фосфоритовых конкреций. Cостaв последних варьируется от известково-фосфатно-кремнистого до известково-кремнисто-фосфатного, что в целом отвечает богатым фосфоритовым рудам. Впервые проведенные рентгеноструктурно-спектроскопические анализы привели к выводу о том, что фосфатное вещество в фосфоритовых конкрециях нацело сложено фторкарбонатапатитом со значительными изоморфными замещениями в катионной (Sr, Fe2+) и анионной (C4+, Si4+, S6+) подрешетках. Перспективной для поисков фосфоритов в углеродисто-кремнистых пачках следует считать яйюскую, а не воргашорскую свиту.

Автор благодарит В. И. Cилaевa за полезные рекомендации и помощь при выяснении состава апатита, А. В. Журавлева, 3. П. Михайлову, А. C. Алексеева и 14

Л. C. Колесник за определения органических остатков; В. Н. Филиппова, Б. А. Макеева и М. Ф. Caмотолкову, Ю. В. Глухова за сотрудничество в электронно-микроскопических, рентгеноструктурных и спектроскопических исследованиях.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 15-18-5-47.

Список литературы Среднекаменноугольные фосфориты Яйюской свиты в бассейне р. Няньворгавож (Лемвинская структурно-формационная зона Урала)

- Атлас конкреций / Под ред. А. В. Македонова, Н. Н. Предтеченского. Л.: Недра, 1988. 323 с.(Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. Т. 340).

- Блисковский В. З. Геохимия и особенности концентрации элементов-примесей в фосфоритах // Геохимия. 1967. № 12. С. 1508-1512.

- Блисковский В. З. О курските и франколите// Литология и полезные ископаемые. 1976. № 3. С.75-84.

- Блисковский В. З. Вещественный состав и обогатимость фосфоритовых руд. М.: Недра, 1983. 200 с.

- Водолазский А. И. Палеозойские отложения и особенности геологического развития Лемвинской зоны Полярного Урала: Дис.… канд. г.-м. н. / Комигеолфонд, Сыктывкар. Воркута, 1983.