Среднепалеолитический комплекс памятника Орхон-1 (Монголия)

Автор: Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521489

IDR: 14521489

Текст статьи Среднепалеолитический комплекс памятника Орхон-1 (Монголия)

Переход от среднего палеолита к верхнему представляет собой сложнейший этап эволюции человечества. Поэтому изучение так называемых “пограничных” памятников является одной из первоочередных задач, позволяющих помочь в решении данной проблемы.

Одним из таких памятников является Орхон-1, расположенный в долине реки Орхон (Монголия), и обнаруженный совместной советско-монгольской экспедицией под руководством академика Деревянко А.П. Памятник изучался Петриным В.Т. Было установлено два крупных культурных подразделения, одно из которых относится к среднему палеолиту, другое к верхнему. По результатам исследований были опубликованы предварительные результаты изучения археологического материала раскопов 1, 2 [Деревянко, Петрин, 1990; Петрин, 1991]. В тоже время были проведены геологическая корреляция, палинологический, фаунистический анализы, получен ряд датировок из трех лабораторий [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992].

В настоящей работе автор намерен дать технико-типологический анализ каменной индустрии, по предварительным исследованиям отнесенной к среднему палеолиту, с целью уточнения принадлежности данного комплекса к конкретному этапу палеолита, его хронологические рамки и определение характера памятника.

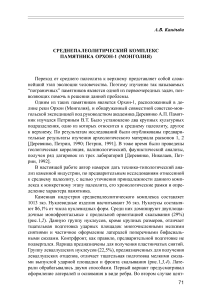

Каменная индустрия среднепалеолитического комплекса составляет 1013 экз. Нуклевидные изделия насчитывают 36 экз. Нуклеусы составляют 86,1% от числа нуклевидных форм. Среди них доминируют двуплощадочные монофронтальные с продольной ориентацией скалывания (29%) (рис.1, 2 ). Данную группу нуклеусов, кроме крупных размеров, отличает тщательная подготовка ударных площадок многочисленными мелкими снятиями и частичное оформление латералей поперечными бифасиаль-ными сколами. Контрфронт, как правило, предварительной подготовке не подвергался. Ядрища предназначены для получения пластинчатых снятий. Группу леваллуазских нуклеусов (22,5%), предназначенных для получения леваллуазских отщепов, отличает тщательная подготовка мелкими сколами выпуклой ударной площадки и фронта скалывания (рис.1, 3,4 ). Лате-рали обрабатывались двумя способами. Первый вариант предусматривал оформление латералей и основания в виде ребра. Во втором случае цент-

Рис. 1. Нуклеусы среднепалеолитического комплекса Орхон-1

ростремительные снятия снимались только с плоскости фронта скалывания. Для получения пластинчатых снятий использовались торцовые нуклеусы (19,6%) (рис.1, 5,6 ). В качестве исходных заготовок использовались крупные вторичные сколы. Ядрища подвергались минимальной предварительной подготовке. В основном, ударная площадка оформлялась одним сколом, и, для одного нуклеуса, основание, фронт скалывания и одна из латералей подготовлены многочисленными мелкими снятиями. Также для изготовления пластинчатых заготовок использовались одноплощадочные монофронтальные подпризматические ядрища (6,1%) (рис.1, 7,8 ). Расщепление велось с прямой ударной площадки, выпуклость фронта скалывания достигалось путем создания ребра на одной из латералей поперечными сколами. Как правило, расщепление прекращалось из-за образования многочисленных заломов. После этого отмечается попытки переноса стратегии расщепления на торец путем удаления ребра и, в одном случае, оформление новой ударной площадки противолежащей предыдущей. Еще одна группа нуклеусов демонстрирует простой параллельный одноплощадочный монофронтальный способ раскалывания (16,2%), который представлен двумя вариантами: продольным и поперечным относительно длинной оси заготовки. Одно ядрище поперечной ориентации обладает удлиненным телом ядрища. Исходными заготовками служили как обычные гальки, так и массивный вторичный скол и нуклевидный обломок. Для ядрищ с продольной ориентацией расщепления характерно то, что скалывание начиналось без предварительного оформления (рис.1, 1 ). Группа поперечных нуклеусов обладает минимальной предварительной подготовкой, заключавшейся в снятии единичных сколов с латералей и ударной площадки. Продуктами данного расщепления является для продольных ядрищ пластинчатые снятия, для поперечных короткие и укороченные сколы. И последняя группа нуклеусов демонстрирует ортогональную технику скалывания (6,5%), продуктами которой являлись широкие короткие сколы.

Данные первичного расщепления подтверждаются характеристикой индустрии сколов, которых в коллекции 938 экз.(92,6%). Наиболее представительна группа отщепов(49,1%), среди них 80% мелких, а крупных и средних примерно одинаково. Большая часть определимых артефактов обладает параллельной однонаправленной огранкой дорсала (66%), гораздо меньше представлен ортогональный тип огранки (12%). Группа обломков является второй по численности (22,8%), причем наиболее представительны мелкие (83,2%). Среди вторичных сколов(16%) наиболее внушительны средние (38,7%) и мелкие (38%). По количеству естественной поверхности доминируют группы с площадью галечной корки до 30% (36,9%) и до 60% (39,3%). Первичных сколов немного (3,7%). Технические сколы (0,6%) в основном представлены реберчатыми и продольно-краевыми. Анализ определимых ударных площадок показывает подавляющее преобладание гладких (78%). Далее примерно в одинаковых позициях находятся естественные (7,9%), двугранные (6,8%) и фасетированые (6,6%) площад- ки. Пластины (7,2%) в индустрии, в основном, представлены крупными (36,8%) и средними (39,7%) экземплярами. В большинстве своем, пластинчатые заготовки обладают параллельной бинаправленной огранкой дорса-ла. Для пластин свойственен гладкий, двугранный и фасетированный тип ударных площадок. Необходимо отметить, что для изготовления орудий использовались в подавляющем большинстве вторичные сколы крупных и средних размеров, мелкие отщепы и пластины различных размеров.

Основным приемами вторичной обработки для данной индустрии является ретуширование, выемчатое снятие и оббивка.

Ретушированию подверглись все заготовки без исключения. Ретушь, как постоянный, так и эпизодический характер нанесения, примерно, в равных пропорциях и для подавляющего большинства орудий расположена на дорсальной плоскости, либо, что реже встречается, попеременно на обеих плоскостях. Степень изменения рабочего края практически для заготовок может быть определена как средне- и слабомодифицирующая. Господствующими формами фасеток являются чешуйчатая и ступенчатая, обычно средних и мелких размеров. Выемчатое снятие использовалось при оформлении выемчатых и зубчато-выемчатых орудий (22,4%). Характерной особенностью является то, что все анкоши делятся на два типа: образованные одним сколом и образованные несколькими снятиями. Но все выемки впоследствии были подвергнуты ретушированию. Оббивка, как прием оформления, применялась лишь в трех случаях для оформления скребел, и в одном случае для зубчато-выемчатого орудия, и по своему характеру довольно близка к сильномодифицирующей ретуши. Необходимо отметить, что для оформления шиповидных орудий и проколки учитывался естественный контур края заготовки.

Орудийный набор составляет 85 экз. Исходными заготовками для большинства орудий являлись вторичные сколы, отщепы и пластины, также в редких случаях использовались обломки.

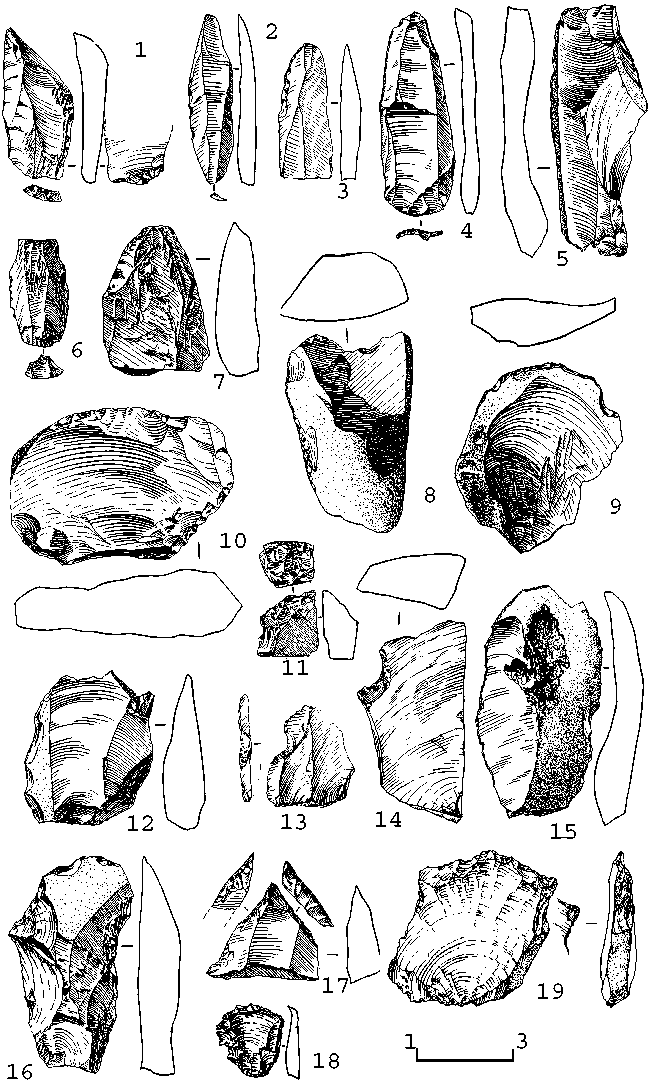

Наиболее представительными группами орудий являются ретушированные сколы (29,4%) (рис.2, 1,7 ) и ретушированные пластины (27,1%) (рис.2, 2,3,4,5,6 ). Все эти артефакты, как правило, оформлялись и вентральной, и дорсальной плоскостей путем нанесения эпизодической чешуйчатой слабомодифицирующей ретушью. Заметное место занимает группа выемчатых изделий (16,5%) (рис.2, 13,14 ). Для этих изделий главной особенностью является наличие только одной выемки, и лишь только в трех случаях имеют место два анкоша. Расположение данного элемента орудия на вентральной и дорсальной плоскостях представлено в одинаковых пропорциях.

Группа скребел (8,6%) представлена в равном количестве одинарными продольными прямыми и двойными (рис.2, 8,10,12 ). В единственном экземпляре представлено скребло одинарное поперечное выпуклое (рис.2, 9 ). Скребки (4,8%) представлены скошенным вариантом (рис.2, 11 ). Немногочисленными группами являются зубчато-выемчатые (5,6%) (рис.2, 15,16,18 )

Рис. 2. Орудийный набор среднепалеолитического комплекса Орхон-1

и шиповидные (5,6%) (рис.2, 17 ) орудия. По одному экземпляру в коллекции присутствуют нож, проколка (рис.2, 19 ) и леваллуазский отщеп.

Таким образом, индустрию на основе первичного расщепления можно охарактеризовать как сложносоставной комплекс, имеющий в основе леваллуазскую и параллельную технику расщепления, но также сохраняется архаическое ортогональное, и появляется признаки объемного принципа скалывания. Не смотря на наличие пластин и нуклеусов с негативами пластинчатых снятий индустрию можно назвать непластинчатой с ярко выраженными леваллуазскими традициями. В тоже время фиксируется появление технологических элементов расщепления характерных для верхнепалеолитических комплексов. На уровне вторичной обработке сохраняются стандартные приемы оформления рабочих участков орудий, характерные для средней стадии палеолита. Орудийный набор, хотя и не образует устойчивых типологически ярко выраженных серий, демонстрирует присутствие как типов орудий, которые присущи мустьерской эпохе. Сохранившиеся остатки очажных пятен позволяют утверждать о поселенческом характере памятника [Деревянко, Петрин, 1990], в тоже время нахождение в непосредственной близости от выходов сырья, в качестве которого использовались гальки Орхона, делает возможным вывод о присутствие у данного комплекса признаков мастерской.

Проведенная геологическая корреляция [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992] позволяет установить хронологический отрезок существования данной индустрии 40-40,5 тыс.л.н., что не противоречит датировкам полученным по костным остаткам непосредственно из выше лежащих геологических слоев покровных отложений. На основании выше изложенного можно утверждать о существовании данного комплекса на финальном этапе среднего палеолита. Дальнейшая корреляция данной индустрии с ближайшими археологическими памятниками, в особенности с таким объектом как Ор-хон-7, позволит подробнее изучить проблему перехода от среднего к верхнему палеолиту.