Среднеуральская диамантина: через 178 лет после открытия

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128959

IDR: 149128959

Текст статьи Среднеуральская диамантина: через 178 лет после открытия

В качестве районов исследований мы выбрали Теплогорский (Промыс-ловский) и Койво-Вижайский (Паший-ский) россыпные узлы, представляющие соответственно Восточную и Западную полосы региональной алмазо-носности на Среднем и Северном Урале [3, 4]. Кроме того, мы отобрали хороший материал для изучения совре- менных карбонатных минерализаций, формирующихся в многочисленных водотоках Западного Урала на седиментационном геохимическом барьере.

Фиг. 1. Новый э ксперт уральской алмазо-носности Хуч — сын шотландской овчарки и голого китайца

Наши легендарные и знаменитые предшественники

Общеизвестно, что российские алмазы были открыты почти 180 лет назад именно на Урале, на землях графов Шуваловых вблизи поселка Промысла, прочно вошедшего в историю отечественной алмазной геологии [5, 6]. Местом первой находки стал Адольфов лог — небольшой распадок в левом борту р. Полуденной, названный по имени талантливого французского предпринимателя А. Полье, мужа русской графини владелицы Крестовоздви-женских золотоплатиновых приисков. Этот густо заросший деревьями и кустарником овражек существует и в настоящее время, хорошо сочетаясь с па- мятным камнем, установленным вблизи Промыслов в честь находки первого российского алмаза (фиг. 2). Никаких признаков горных работ здесь, разумеется, не сохранилось. В днище и бортах лога обнажаются темно-серые доломи-толиты, служившие когда-то ложем для кайнозойской алмазно-золотоплатино-вой россыпи и даже считавшиеся «материнской породой для алмазоносных песков» [3, 7].

К государственным поискам алмазов на Урале приступили только в конце 1930-х гг. Для этого потребовалось прямое распоряжение Советского правительства об организации специальной Уральской алмазной экспедиции, ставшей «альма-матер» легендарного первого поколения отечественных геологов-алмазников [5, 6]. Соответствующие работы начались с обследования на Среднем Урале уже открытых к тому времени старателями золотоплатиновых россыпей. К лету 1940 г. здесь намыли первые алмазы, которые не только действительно оказались округлыми, как в бразильских россыпях, но и практически не имели признаков механического износа (фиг. 3). Одна из крупнейших геологических партий того времени — Койвинская — базировалась непосредственно в Промыслах. Воз-глaвлял ее Самуил Андреевич Годован , ставший впоследствии крупным aлма-зоведом и видным организатором в СССР алмазной отрасли. Именно с Кой-винской партией, с которой активно со-

Фиг. 2. Уральские золотоплатиновые россыпи — первые месторождения русских алмазов. Слева — Адольфов лог, справа — памятный камень с надписью: «Здесь 5 июля 1829 г. Павлом Поповым был найден первый российский алмаз». Стрелками показаны коренные

выходы плотиковых темно-серых доломитолитов.

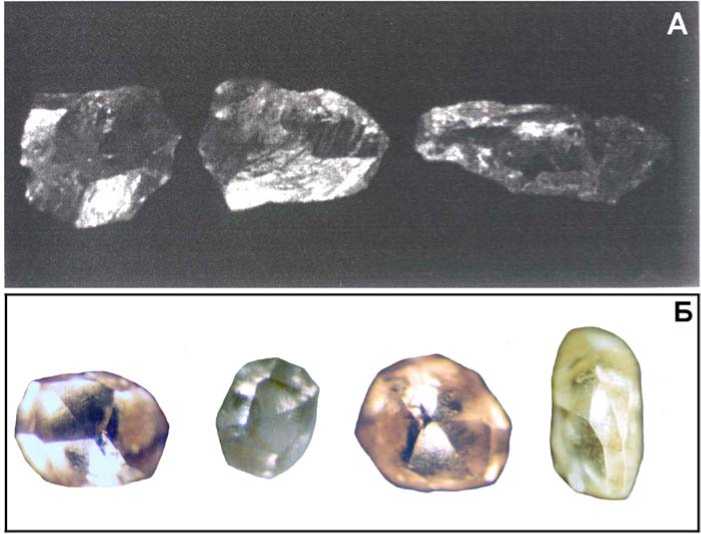

Фиг. 3. Алмазы «бразильского» морфологического типа на Урале. А — первые три кристалла, отмытые на р. Чусовой летом 1940 г. [6]; Б — типичные додекаэдроиды из новых уральских месторождений

трудничали А. П. Буров и А. А. Куха-ренко, были связаны первые отечественные успехи в алмазных поисках. Позже она стала ядром экспедиции, созданной Н. В. Введенской для разведки алмазных россыпей в Койво-Вижай-ском узле (фиг. 4). С началом войны сотрудники Койвинской партии потянулись из Промыслов в военкоматы. Однако уже 25 или 26 июня в Уральскую алмазную экспедицию из Москвы поступил приказ о бронировании. Фронтом для койвинцев на все четыре года стали поиски алмазных месторождений.

Похоже, что на первом этапе государственных алмазных поисков и разведок уральские геологи не слишком

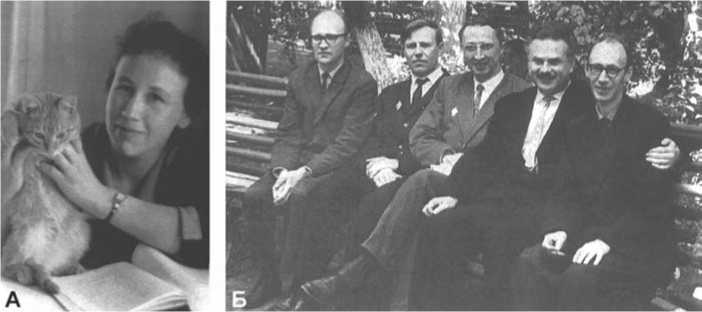

Фиг. 4. Койвинская алмазная партия в пос. Промысла летом 1943 г. (слева) и начальник Экспедиции № 7, «хозяйка алмазной реки» Наталья Викторовна Введенская, 1949 г. (справа). Сотрудники койвинской партии слева направо в нижнем ряду: Н. С.Алимов, И. Н. Герасимов, Н. П. Кленовицкий, ? , ? ,Н. Р. Лийц с любимой собакой; в верхнем ряду: ? , В. К. Жилко, П. В. Савицкая, А. П. Буров, В. А. Якушева, Александрович, В. В. Румянцева (Скульская) [6]

мучались вопросами первоисточников. Скорее их больше заботили вопросы аллювиального переноса, рассеяния и концентрирования. Это особенно хорошо видно в классических монографиях А. А. Кухаренко [3, 8], из которых следует, что алмазные россыпи на западном склоне Среднего Урала обладают рядом важных особенностей: (1) множество алмазных россыпей приурочено здесь не к крупным речным долинам, а к довольно коротким и неглубоко врезанным ложкам; (2) алмазы в россыпях концентрируются в базальных горизонтах, быстро исчезая вверх по разрезу; (3) россыпные алмазы редко несут существенные следы механического износа и ведут себя во многих речных россыпях «неправильно» — не уменьшаясь по размеру и массе вниз по течению, а, напротив, возрастая. Однако к средине 1940-х гг., когда встал вопрос о расширении площадей поисков, отмахиваться от проблемы первоисточников россыпных алмазов стало невозможно.

Выдвинутую в это время идею связать коренной источник уральских алмазов с габбро-перидотитовыми массивами иногда приписывают Н. К. Высоцкому, указавшему еще в 1913 г. на Нажнетагильский массив как вероятный источник двух алмазов, найденных в близко расположенной к нему россыпи демонтоида [9]. Однако это приписывание скорее всего результат заблуждения. Сам Н. К. Высоцкий был далек от работы над проблемой происхождения россыпных алмазов, да и ситуация на Урале в этом отношении не внушала беспокойства. До средины 1940-х гг, когда и была принята к руководству «перидотитовая» гипотеза, подавляющее большинство отечественных специалистов прогнозировало существование на Урале итоколумитов [10] — филлитовидных сильно измененных магматических пород, до сих пор считающихся в Бразилии коренным источником россыпных алмазов.

Думается, что смена предпочтений в области суждений о первоисточниках уральских алмазов произошла под влиянием данных об алмазоносности гипербазитов, полученных М. Ф. Шестопаловым в конце 1930-х гг [11], и последовавшего за этим вывода В. С. Трофимова о развитии в природе особого («канадского») типа первичных алмазных месторождений. Как тогда показалось, именно в согласии с этими данными и выводом находились важные геологические факты, такие, например, как пространственная близость алмазных россыпей к гипербазитовым массивам и присутствие в таких россыпях ильменита, хромшпинелидов и платиноидов. Даже со стороны вопрос о первоисточниках россыпных алмазов на Урале виделся тогда близким к разрешению: «…наиболее правдоподобной рабочей гипотезой остается предположение о их связи с гипербазитами» [12]. Тем не менее найти на Урале существенно алмазоносные россыпи в связи с габбро-перидотитовыми массивами так и не удалось [1, 7, 13].

Ради справедливости следует добавить, что столь популярная в 1940-е гг. и не дающая покоя некоторым энтузи- астам до сих пор версия о перидотитовых первоисточниках алмазов на Урале не была в те годы единственной. В 1945 г. Б. Брешенков предложил и другую, оказавшуюся гораздо более перспективной идею, суть которой состояла в следующем: «Уральские алмазы… представляют собой магматические образования… Они должны встречаться в некоторых эффузивных и экструзивных ультраосновных породах Урала в виде порфировых интрателлурических выделений. Условия появления алмазоносных пород и сохранения в них алмазов…должны быть, прежде всего, такими, чтобы они обеспечивали быстрое продвижение углеродсодержащей магмы в зачаточной стадии ее кристаллизации из весьма больших глубин до таких горизонтов у земной поверхности, в которых происходила бы относительно быстрая дальнейшая кристаллизация основной массы…» [14]. Однако по всему видно, что на эту шикарную идею тогда никто не обратил внимания. Лишь через 50 лет произойдет как бы ее реинкарнация в форме современной гипотезы алмазоносных магматогенно-флюидизатных эксплозий.

Фиг. 5. Второе поколение уральских геологов-алмазников [6]: А — Виктория Александровна Бурневская, старший геолог и начальник тематического отряда, существовавшего в 1955—1957 и 1959—1960 гг. для поисков на Урале коренных алмазных месторождений; Б — после жарких дискуссий на геологической конференции весной 1966 г., слева направо: А. Н. Качанов, Б. К. Ушков, В. Л. Леонов, В. А. Блинов, А. М. Зильберман

Средина 1950-х гг. ознаменовалась открытием алмазов в палеозойских терригенных отложениях [3, 15]. В это время стало формироваться второе поколение уральских геологов-алмазников, интерес которых к загадке коренных источников становится более острым и глубоким. Последнее было явно связано с открытием в Восточной Сибири алмазоносных кимберлитов. Для решения вопроса о первоисточниках алмазов на Урале даже организовали специальный геологический отряд, работавший под руководством молодой, очень красивой и одаренной Виктории

Александровны Бурневской (фиг. 5, А). Искали, разумеется, кимберлиты [16]. Правда, в отличие от Якутии здесь их так и не нашли, а для открытия «некимберлитовых» первичных алмазоносите-лей время тогда еще не настало. Пришлось довольствоваться наивным соображением о привносе алмазов на Урал из эродированных кимберлитовых трубок, сначала предполагаемых [17], а затем и выявленных на Русской «платформе» [18, 19]. При этом считали, что первично алмазоносные породы могли образоваться на территориях западнее Урала начиная со среднего-поздне-го протерозоя [20].

Как ни странно, но весь этот незатейливый сюжет оказался весьма живучим, напоминая о себе и в настоящее время [21, 22]. Впрочем, в 1960-е гг. выдвигались и действительно экзотические идеи, например о привносе алмазов в западно-уральские кайнозойские речные россыпи не с запада, а, напротив, с востока — из «Зауралья» [23].

Второе поколение уральских алмазников оказалось хорошо образованным и очень талантливым. Это отражает и известная фотография, на которой мо- лодые уральские геологи 1960-х гг. больше похожи не на своих предшественников, а на физиков-ядерщиков из какой-нибудь «силиконовой долины» или курчатовского центра (фиг. 5, Б). Именно к периоду деятельности этих геологов с внешностью физиков-теоретиков относятся три замечательных достижения.

Во-первых, на Северном Урале было открыто так называемое внедолинное, т. е. не аллювиально-россыпное алмазное месторождение [24, 25]. Вскоре после этого пришли к выводу, что алмазы в таких объектах связаны с венд-палео- зойскими терригенными свитами, в основном такатинской [26], но, возможно, и с некоторыми другими — ашинской, колчимской, полюдовской, паший-ской [27—29]. Под руководством А. Д. Ишкова были сформулированы критерии поисков так называемых вторичных коллекторов уральских алмазов: (1) алмазоносными являются только па-леодельтовые и прибрежно-морские гравелиты и конгломераты, поскольку размер частиц в продуктивных обломочных породах должен быть существенно крупнее размера алмазов; (2) к продуктивным относятся кварцевые или олигомиктово-кварцевые породы, так как для высвобождения алмазов из первичных субстратов необходимо химическое выветривание; (3) тяжелая фракция обогащенных алмазами пород должна содержать минералы основных и ультраосновных магматических пород; (4) коренные источники, поставляющие алмазы для вторичных коллекторов, не могли быть сильно удаленными от последних.

Во-вторых, было установлено, что в такатинской свите, наиболее изученном на Среднем и Северном Урале «вторичном коллекторе», продуктивным является только ее базальный гравелито-конгломератовый горизонт мощностью 2—3 м. Более того, постепенно выяснилось, что алмазы вообще содержатся не столько в самих девонских литифицированных породах, сколько в «выветрелых песчаниках», точнее в рыхлых контактово-карстовых образованиях, возникших за счет такатинс-ких пород в кайнозое [30—33]. Особенно красиво об этом написала упомянутая выше В. А. Бурневская: «…по не вполне понятной причине алмазонос-ность выше там, где порода сильно дезинтегрирована…» [34]. И уже совсем откровенно это выглядит у Б. Н. Соколова: «Поэтому возможность привнесения (в процессе вторичного преобразования. — В. С.) алмазов в такатинс-кую свиту остается достаточно реальной» [35].

В-третьих, на Западном Урале были открыты щелочные базальтоиды [36] и эксплозивные магматические брекчии ультраосновного состава [37], которые вскоре стали рассматриваться в непосредственной связи с проблемой выявления коренных источников уральских алмазов [38—40]. Со временем соответствующие научные взгляды были обобщены Ю. В. Шурубором, одним из ярчайших представителей второго поко- 29

ления уральских алмазников. Формой обобщения стала «гипотеза эпигоризонта алмазопродуктивной вулкано-пульверации», не только открывшая перспективу нового трактования многих геологических фактов, но и позволившая объяснить пресловутый «уральский алмазный парадокс»: отсутствие алмазов в телах потенциально ал-мазонесущих вулканических пикрит-калилампрофиров, с одной стороны, и отсутствие очевидного магматогенно-го материала в собственно алмазных месторождениях — с другой [41, 42]. Интересно, что в это время вновь стали появляться выводы о некимберлитовых спутниках алмаза в уральских россыпях [43], явно перекликающиеся с классическими данными по минералогии бразильских алмазных россыпей [44].

Представляется бесспорным, что именно упомянутые выше достижения уральских алмазников второго поколения послужили мощным стимулом для открытия в 1990-х гг. проявлений алмазоносных ксенотуффизитов — невиданного ранее типа коренных алмазных месторождений [45—50]. Это открытие стало главным на сегодня достижением третьего поколения, к которому относятся В. А. Ветчанинов, Г. А. Георгиев, В. И. Повонский, Ю. И. Погорелов, В. Я. Колобянин, А. М. Чумаков, И. А. Эсмонтович, В. Р. Остроумов, Л. Я. Рыбальченко, Т. Н. Рыбальченко, И. И. Чайковский, Л. И. Лукьянова, И. П. Тетерин и другие. К этому же поколению можно отнести и Л. П. Нельзи-на , много сделавшего для обнаружения на Среднем Урале «диатрем» необычной формы, в которых как будто уже

Фиг. 6 . Сотрудничество представителей разных поколений уральских алмазников. Слева — проф. И. И. Чайковский, справа — знаменитый уральский геолог Б. К. Ушков

выявлен магматогенный материал ультраосновного состава [51].

Разумеется, в настоящее время все еще существует множество мнений об алмазоносных «туффизитах», в том числе и весьма скептических из-за излишней увлеченности кимберлитовой теорией образования алмазных месторождений [52]. Публикуются результаты «независимых экспертиз», якобы свидетельствующие об отсутствии в уральских алмазоносных породах примеси магматогенного материала и высокобарических минералов-спутников алмаза [53], но в действительности лишь отражающие отсутствие у таких экспертов необходимых исследовательских навыков, уже имеющихся у лучших уральских специалистов [54—56]. Выдвигаются также и новые представления, например о гляциальной природе уральских алмазоносных пород, очевидно навеянные поверхностными бразильскими впечатлениями [57, 58], или об импактном происхождении на Урале как алмазов, так и алмазоносных пород [59]. Любопытно, что в рамках ледниковой модели реанимируется гипотеза о дальнем привносе обломочных алмазов, только теперь не с Русской «платформы», а из Феноскандии, где будто бы существуют алмазоносные гляциалы вендского возраста.

Однако похоже, что во взрослой жизни с фактом существования на Урале проявлений магматогенных флюидизатов мантийного происхождения начинают соглашаться даже непримиримые в прошлом оппоненты [60, 61]. Правда, они еще не могут поверить в алмазоносность таких обра- зований, но это, вероятно, только вопрос времени.

Полевые наблюдения

В район исследований мы выехали через г. Пермь, где к нам присоединился доктор г.-м. наук Илья Иванович Чайковский. В Перми наша компания встретилась с Борисом Константиновичем Ушковым (фиг. 6), который помог выбрать оптимальный маршрут и определиться с наиболее интересными объектами исследований. Только после этого мы направились в пос. Промысла.

Поселок встретил нас довольно равнодушно — видали и не таких. За последние 20—30 лет он внешне, вероятно, мало изменился, но обезлюдел, как и вся российская глубинка. В сентябре 2002 г. в нем проживало 780 жителей, составляющих 291 семью. Нетрудно подсчитать, что современная семья в Промыслах в среднем не достигает и трех человек. При этом в поселке имеются стационарный медпункт, детский сад, школа и хорошая библиотека, в которую мы привезли книги и журналы. Интересно, что здесь продолжает базироваться и небольшая геологическая партия, специализирующаяся на поисках алмазов, самородного золота и хромитов. Кроме того, в поселке имеется свой собственный поэт — Любовь Георгиевна Якушева, в прошлом инженер-авиатор и лесничий, а в настоящем по ее собственному определению — «яростный защитник Природы». Любовь Георгиевна пишет интересные стихи, которых уже набралось на две или три опубликованные книги. Надеюсь, что некоторое представление о творчестве и умонастроениях «про-мысловской» поэтессы дают приведенные ниже примеры.

Кричат деревья, умирая, Открытой раной на комле, И, ветви к небу простирая, Подолгу стонут на земле.

Рыдают скошенные травы, И ветви сломанных кустов.

Цветы, испившие отравы, Роняют слезы с лепестков.

О брошенной кошке:

Ты привыкла к теплу и ласке, К чистоте и домашней еде.

Ты мурлыкала, щурила глазки И не знала о близкой беде.

Ты сегодня сидишь у подъезда Многолюдного дома и ждешь… И желаешь всем людям возмездья За предательство дружбы и ложь.

О реке Полуденной: Бездушное золото радует вас, Но счастье обманчиво, люди! Воду беречь призываю сейчас, А завтра уж поздно будет.

Другу — велосипеду: За неизведанные дали Зовет меня дорога в путь.

Кручу веселые педали, И мне с маршрута не свернуть. Наматываю километры На тонкий обод колеса, И если в спину дуют ветры, То уши — будто паруса.

Лечу с горы, ползу на гору, Рюкзак как камень на спине, Не я коню вонзаю шпоры, А он диктует скорость мне.

Что ждет меня за поворотом? Велотурист — как Одиссей!

Я грязь с лица смываю потом, Чтоб путь облегчить для друзей.

Руль, что есть сил, сжимают руки, Чтоб друга от беды сберечь: Велосипед не для разлуки — Велосипед для добрых встреч!

Свой полевой лагерь мы устроили на правобережье р. Полуденной вблизи карьера и горных отвалов, оставшихся после отработки одноименной россыпи. Обычно промысловскую группу неоген-четвертичных россыпей считают продуктивной на самородное золото и платиноиды. Тем не менее хорошо известно, что эти россыпи являются также и алмазоносными, причем содержание алмазов в них оценивалось в свое время не многим ниже, чем в промышленных алмазных россыпях Койво-Вижайского района [62]. Очень примечательно, что сразу же после находки здесь первых уральских алмазов стали появляться данные о кристаллографическом подобии «адольфовских камней» бразильским алмазам [3]. Так, уже в 1831 г. Берг-офицер Г. Карпов описал четыре кристалла как «шарообразные многогранники с 48 треугольными плоскостями». Несколько позже Г. Е. Щуровский отметил, что «адольфовские алмазы…. имеют форму октаэдра с выпуклыми поверхностями». Следует напомнить, что в 1930-е гг. промысловские выпуклогранные алмазы успешно изучали Г. Б. Бокий, И. И. Шафрановский и Г. Г. Леммлейн.

Первым для нас объектом изучения стала Крестовоздвиженская россыпь, которая давно считается отработанной, но при этом остается в поле внимания старателей («приискателей») и служит полигоном для обучения пермских студентов навыкам шлихоминералогических поисков и разведок. Современный ландшафт на участке россыпи представляет собой систему чередующихся обводненных депрессий, оставшихся, вероятно, после отработки, и блоков-выступов массивных темно-серых доломитолитов промысловской серии среднепозднеордовикского возраста. Именно такие карбонатные породы в 1831 г. М. Энгельгардт называл «углистыми доломитами» и рассматривал их как непосредственный источник россыпных алмазов в условиях Урала. Через десять лет это мнение было аргументированно оспорено. Однако в конце 1960-х гг. идея М. Энгельгардта как бы возродилась в форме представления о питании современных речных россыпей алмазами из карбонатных пород. Правда, в последнем случае карбона-толиты рассматривались как вторичный карстогенный коллектор, аллохтонно обогащающийся на участках интенсивного растворения [30—32].

В конце 1930-х гг. толщина Кресто-воздвиженской россыпи достигала 10 м при общей мощности аллювиальных осадков в почти 30 м [10]. В разрезе последних в направлении сверху вниз тогда наблюдали: (1) гумусовый слой; (2) «торфа», т. е перекрывающие русловой аллювий глины; (3) «речник» – русловой аллювий; (4) продуктивные «пески»; (5) «рудянку» — глину с желваками и прослойками бурого железняка, являющуюся, вероятно, латеритизированным элювием; (6) плотик, сложенный темносерыми массивными доломитолитами. Очень показательно, что в представленной схеме профиля продуктивность связывалась не с собственно речными осадками, а с подстилающими их «песками» и «рудянкой». В рудоносном интервале центральной части россыпи выделяли в свое время четыре пласта, из которых два нижних на глубине 21 и 35 м считались наиболее богатыми.

Известно, что в период с 1830 по 1858 гг. в Адольфовом логу и на Крес-товоздвиженской россыпи был намыт 131 алмаз общей массой 59.5 карат. Это составило значительную, возможно большую часть алмазов, добытых на Урале до начала 1930-х гг. Самый крупный из крестовоздвиженских алмазов потянул почти на 3 карата (600 мг). В 1934—1935 гг. здесь же из объема 965 кубометров песков получили еще несколько кристаллов средней массой 0.65 карат (130 мг). Следует подчеркнуть, что первоисточниками уральских россыпных алмазов в конце 1930-х гг. уральские специалисты считали вовсе не габбро-перидотиты, как это случилось несколько позже, а «нижнепалеозойские и докембрийские метаморфические породы» [10]. Очевидно, по аналогии с бразильскими россыпями.

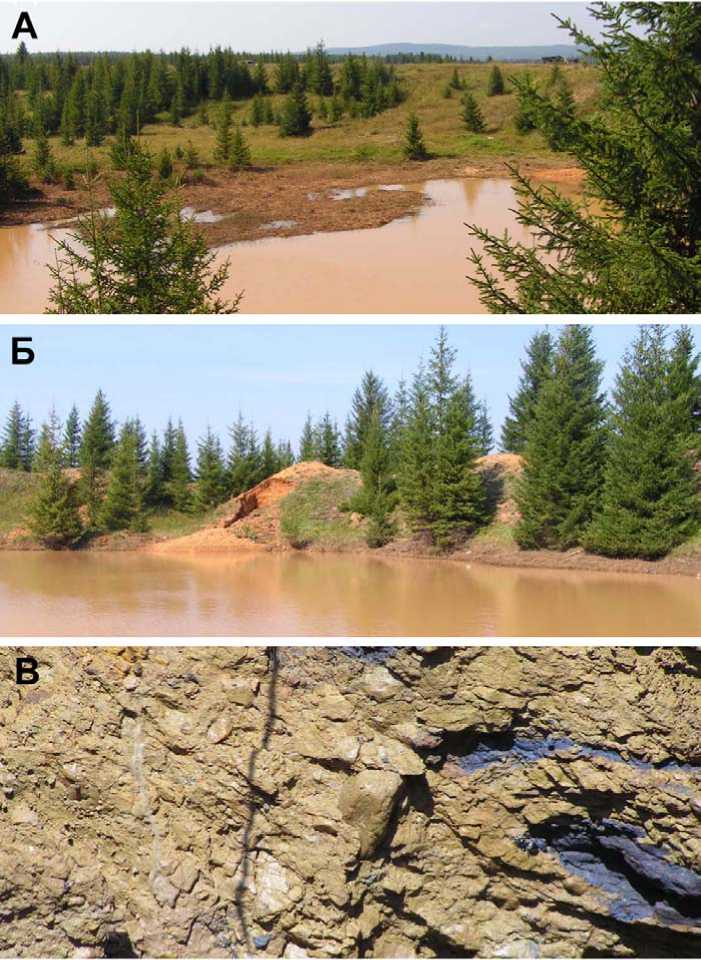

К настоящему времени от былой россыпи сохранились лишь рыхлые в основном буроцветные псефит-псам-митовые микститы, спорадически встречающиеся в торцах и у подножья упомянутых выступов доломитолитов (фиг. 7, А, Б). Пока Илья Иванович добывал золотоносный шлих, мы с Хучем в свежем старательском раскопе исследовали типичный профиль сохранившихся продуктивных осадков. Последние были в основном представлены бурыми горизонтально-слоистыми грубо- и крупнопесчаными алевропе-литами с довольно значительной примесью гравия и гальки. Как ни странно, но среди этих пород обнаружилась и «рудянка» в виде субсогласно ориентированных линз черных убогогравийных алевропелитовых песков (фиг. 7, В). По результатам рентгенофлюоресцентного анализа в черных песках содержится в среднем 36.44 % Fe2O3 и 28.77 % MnO (в сумме более 65 %).

Так называемые марганцевые модули для рассматриваемых пород составили: Mn/Fe = 0.87; Mn/Ca = 39.8. Судя по этим значениям, марганец здесь находится исключительно в оксидной форме, на что, впрочем, указывает и химический состав собственно марганцевых минералов, мас. %: MnO 87.85; Fe2O3 5.78; SiO2 3.35; BaO 2.16; SrO 0.11; CaO 0.55; K2O 0.19. По всем данным выходит, что выявленные в разрезе Кре-стовоздвиженской россыпи черные пески-«рудянка» могут уверенно сопоставляться с промышленными марганцевыми рудами. Остается добавить, что, по мнению доктора И. М. Варенцова, самого авторитетного в настоящее время эксперта в области марганцевого рудообразования, обнаруженный тип концентрации оксигидроксидов марганца практически не описан в научной литературе и заслуживает самого тщательного исследования. Глупо было бы к этому мнению не прислушаться.

Фиг. 7. Крестовоздвиженская алмазно-золотоплатиновая россыпь. А — общий вид на обводненную депрессию с выступами коренных доломитолитов; Б — старательский раскоп, в котором мы с Хучем исследовали продуктивный профиль; В — линзовидные тела черных омарганцованных песков — «рудянки»

Алмазов из Крестовоздвиженской россыпи мы, конечно, не намыли. Но зато получили неплохой золотоносный шлих, оказавшийся еще и концентратом весьма своеобразного флоренсита, о котором речь пойдет ниже.

В качестве второго объекта была выбрана Кладбищенская россыпь, история отработки которой в 1940-е гг. непосредственно связана с именами А. П. Бурова и А. А. Кухаренко. К настоящему времени от этой россыпи осталась лишь обширная депрессия, в борту которой обнажаются горизонтально-слоистые каолиноподобные алевропелитовые пески белого или светло-серого цвета. Однако эти породы содержат слишком много кремнезема и калия, что свидетельствует не о 32

каолинитовом, а преимущественно кварц-гидрослюдистом их минеральном составе, мас. %: SiO2 67.61—77.86; Al2O3 16.16—19.01; Fe2O3 0.16—0.53; K2O 2.83—7.0. На краю изученного нами обнажения, обращенном непосредственно к упомянутой выше депрессии, серовато-белые глинистые пески резко сменяются темно-серыми и темно-бурыми микститами галечно-гравийно-псаммитового гранулометрического состава. Показательно, что эти породы слагают вертикально залегающие тела, как бы секущие белые гори-зонтально-лоистые алевропсаммиты (фиг. 8). Похоже, что именно такие картины сторонники флюидизатной модели интерпретируют как инъекции и эксплозии, а сторонники гляциальной мо- дели — как протрузии в составе морены. В контексте такого разногласия большой интерес вызывает факт пространственного совмещения с Кладбищенской россыпью одной из «диатрем» Л. П. Нельзина [51].

Последним объектом наших исследований на территории Теплогорского узла была Полуденская россыпь, от которой тоже сохранились лишь бортовые супеси. Для изучения последних мы сделали несколько зачисток, обнажив пестроцветные субгоризонтальнослоистые убого галечные гравийно-алевропелитовые пески, окраска которых варьируется от черной до зеленовато-серой, бурой, желтой и розоватокрасной. По минеральному составу эти породы также являются кварц-гидрослю-дистыми, на что указывают данные рентгенофлюоресцентного анализа, мас. %: SiO2 57.41—70.26; Al2O3 20.93—30.2; K2O 2.83—7.0. В шлихах полуденских супесей оказалось много флоренсита, практически тождественного флоренситу из Крестовоздвиженской россыпи.

Первые результаты

Самое интересное в полученных к настоящему времени данных — факт систематического обогащения исторических алмазно-золотоплатиновых россыпей флоренситом, словно мы действительно находимся не на Среднем Урале, а в Бразилии, на территории развития ее удивительных алмазных россыпей. Как известно, в последних алюмофосфаты рассматриваются в качестве непосредственных спутников алмазов. Некоторые из этих минералов, например горсейксит, и открыты-то были здесь именно в алмазоносных речных осадках. В собственно уральских россыпях флоренсит тоже был найден очень давно — еще А. А. Кухаренко [8]. Как известно, источником обломочного флоренсита и «койвинита» (разности, обогащенной примесями) тогда считали метаморфические сланцы и зоны гидротермальной минерализации. Что же касается алмазоносных пиро-кластитов, то в них флоренсит и другие алюмофосфаты обнаружены И. И. Чайковским лишь несколько лет назад [63] и все еще остаются малоизученным минералогическим феноменом.

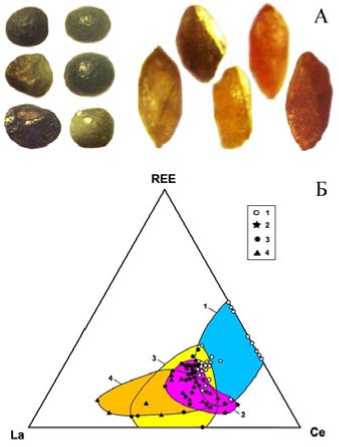

В исследованных нами россыпях флоренсит представлен как округлыми формами («бобовинами» по А. А. Ку-харенко или «сферулами» по И. И.Чай-ковскому), так и идиоморфными кристаллами. Размер индивидов достигает

Фиг. 8. Тела темно-серых и бурых алевропелито-галечно-гравийных песков, как бы секущие белые кварц-гидрослюдистые глинистые пески в борту депрессии, оставшейся после отработки Кладбищенской россыпи. Для масштаба использован молоток, подаренный И. И.Чайковским

нескольких миллиметров. Цвет минерала варьируется от восково-желтого и желтовато-зеленого до кремово-оранжевого и темно-бурого. Кристаллы при этом практически всегда имеют кремовую или оранжевую окраску (фиг. 9, А). Очевидно, что сосуществование округлых и кристаллографических форм не позволяет трактовать первые как результат механического окатывания. Думается, что в этом отношении скорее прав И. И. Чайковский, рассматривающий сферическую форму части индивидов флоренсита как первичную, отражающую эндогенное происхождение минерала. Обращает также на себя внимание отсутствие признаков вторичных изменений, хотя в аллювиальных россыпях этот минерал, как известно, неустойчив [8].

Идиоморфные монокристаллы характеризуются остроромбоэдрическим габитусом, обусловленным равномерным развитием граней (5051). В аналитическом РЭМ индивиды флоренсита обнаруживают типично ростовую малоконтрастную зональность, а также мозаичную и прожилковидную неоднородность, вероятно, более сложного происхождения. Зональность проявляется в относительном обогащении центральной части зерен лантаном и церием, промежуточной части — неодимом и празеодимом, а краев — торием, кальцием, железом и свинцом. У самой поверхности частиц иногда обнаруживается очень тонкий слой, обогащенный самарием. Мозаичность обусловлена пятнистой картиной рас- пределения тория, а на прожилковидных участках в флоренсите возрастает содержание свинца, железа и стронция. Уровень обогащения исследуемого минерала этими примесями достигает: ThO2 5—7, PbO почти 5, SrO 3 %.

Анализ типоморфизма состава исследованного нами флоренсита (фиг. 9, Б) приводит к следующим выводам. Флоренсит из уральских алмазно-золотоплатиновых россыпей явно отличается от флоренсита корового происхождения [64] более высоким содержанием лантана относительно церия и значительно меньшим содержанием суммы тяжелых лантаноидов (Pr, Nd, Sm). При этом «россыпной» флоренсит обнаруживает близкое сходство с флоренситом из алмазоносных пирокласти-тов, отличаясь от него только большей вариацией пропорций между содержаниями лантаноидов. Кроме того, полученные нами данные хорошо корреспондируются с составом алюмо-фосфатных пленок на поверхности уральских алмазов. Остается добавить, что с полями состава флоренсита из уральских пирокластитов и россыпей хорошо совмещается поле состава алюмофосфатных твердых растворов, выявленных нами в бразильских карбонадо [65].

В результате проведенных РЭМ-ис-следований в сферических и кристаллографических индивидах флоренсита из Крестовоздвиженской и Полуденс-кой россыпей было обнаружено множество сингенетических включений субмикронного размера, представлен-

:; М

REE _

Фиг. 9. Флоренсит из россыпных и коренных алмазных месторождений. Вверху — сферу-лы и ромбоэдрические кристаллы из Крес-товоздвиженской и Полуденской россыпей [63]; внизу — атомные пропорции лантаноидов в составе флоренсита из корового проявления алюмокварцитов (1), алмазоносных туффизитов Среднего и Северного Урала (2), Крестовоздвиженской и Полуденской россыпей (3), из карбонадо промышленных алмазных россыпей Бразилии (4)

ных флогопитоподобной слюдой, Si-Al-V-содержащим рутилом, шпинелидны-ми твердыми растворами, монацитом состава (Ce0.45—0.48La0.24—0.26Pr0.03— 0.05Nd0.18—0.19Sm0—0.03Gd0—0.02)[PO4] и весьма необычной цирконоподобной фазой. На характеристике последней следует остановиться подробнее.

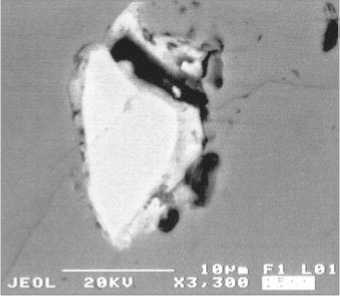

Упомянутая фаза наблюдается в виде одиночных включений большей частью неправильной формы. Однако встречаются и характерные для циркона прямоугольные формы, похожие на сечения тетрагональных призм {110} и {100}. Под РЭМ в режиме упруго отраженных электронов в рассматриваемых включениях часто выявляются мозаичная неоднородность и концентрическая зональность по составу, явно обусловленные колебаниями содержания, прежде всего, циркония (фиг. 10).

По данным рентгеноспектрального микрозондового анализа в составе цирконоподобной фазы кроме основных компонентов выявлено множество примесных, общее содержание которых колеблется в интервале от первых до 10—15 мас. %. Расчеты показали, что все компоненты по характеру и силе связей между ними четко подразделяются на три конкурирующие группы: (1) ZrO2+SiO2; (2) HfO2+ThO2+CaO+ +Sc2O3+Fe2O3; (3) La2O3+Ce2O3+Nd2O3 + 33

Фиг. 10. Сингенетическое включение цирконоподобной фазы в флоренсите из Кресто-воздвиженской россыпи. РЭМ-изображение в режиме упруго отраженных электронов.

+Al2O3+P2O5. Внутри групп компоненты коррелируются положительно. Все это дает основание для пересчета мик-розондовых данных на соответствующие миналы (в скобках содержание, мол. %): циркон (50.85—98.33), бадделеит (0—40.76), силикат Hf-Th-Sc-Ca-Fe (0—17.25), фосфат Hf-Th-Sc-Ca-Fe (0— 18.19), флоренсит (0—24.37), Al2O3 (0— 6.55), SiO2 (0—2.71). Результат в части предполагаемого флоренситового ми-нала можно было бы считать ложным — обусловленным паразитонным излучением флоренситового окружения. Однако этому предположению противоречат преобладание церия над лантаном и обогащение тяжелыми лантаноидами, что характерно именно для циркона, особенно для циркона из лампрофиров [66].

Таким образом, установленные в флоренсите из Крестовоздвиженской и Полуденской россыпей включения цирконоподобной фазы представляют собой фазово-гомогенные и весьма необычные по составу поликомпонент-ные твердые растворы на основе циркона. Как известно, такие минералы не встречаются ни в коровых, ни в мантийных горных породах, включая кимберлиты [67]. Однако они обнаруживают принципиальное сходство с некоторыми включениями в уральских алмазах [4], с так называемыми ксенотим-цирконовыми включениями в якутских алмазах [68] и с поликомпонентными твердыми растворами на основе циркона, выявленными нами в бразильских карбонадо [69]. Из всего сказанного следует, что флоренсит в уральских россыпях возможно является не случайным парастерическим, а парагене-тическим спутником алмазов со всеми вытекающими из этого обстоятельства теоретическими и практическими следствиями.

Автор благодарит И. И. Чайковского, Б. К. Ушкова, А. В. Сватковско-го, Ю. Ф. Пепеляева, А. А. Коршунова, С. Т. Неверова и В. Н. Филиппова за сотрудничество в полевых и лабораторных исследованиях.

Список литературы Среднеуральская диамантина: через 178 лет после открытия

- Силаев В.И. Златокудрая хозяйка алмазной реки//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2006. № 8. С. 46-50.

- Введенская Н.В. Цикличность планетарного развития разломных структур и геологических образований. М.: ГЕОС. 1999. 260 с.

- Кухаренко А.А. Алмазы Урала. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 516 с.

- Силаев В.И., Чайковский И.И., Ракин В.И., Филиппов В.Н., Исенко С.И., Лютоев В.П. Алмазы из флюидизатно-эксплозивных брекчий на Среднем Урале. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 114 с.

- Введенская Н.В. Алмазы Вижая. М.-Лысьва Пермской обл.: Изд-во Горнозаводского краеведческого музея им. М.П. Старостина, 2004. 238 с.