Средневековая амфора с граффити из Таманского музея виноградарства и виноделия

Автор: В.Н. Чхаидзе

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации и полевые исследования

Статья в выпуске: 215, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183887

IDR: 143183887

Текст статьи Средневековая амфора с граффити из Таманского музея виноградарства и виноделия

Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана: ГМИИ им. А.С. Пушкина - Леонардо Арте. М., 1996.

Янковская Н.Б., 1986. К проблеме оптовой торговли Каниша // В ДИ. № 2.

Korfmann M., Kromer B., 1993. Demircihoyuk, Besiktepe, Troia - eine Zwischenbilanz zur Chronologic dreier Orte in Westanatolien // Studia Troica. Mainz am Rhein. Bd. 3.

Ko§ay H.Z., 1951. Alaca Hoyiik kazisi 1937-1939: Les fouilles d’Alaca Hoyiik. Ankara.

Ozgiic T., 1965. New finds from Horoztepe // Anatolia. Vol. 8.

Ozgiic T., Temizer R., 1993. The Eskiyapar treasure // Aspects of art and iconography: Anatolia and its neighbours: Studies in honour of Nimet Ozgiic. Ankara.

Schliemann H., 1881. Ilios: The city and country of the Trojans. London.

Traill DA., 1983. Schliemann’s “discovery” of “Priam’s treasure” // Antiquity. Vol. 57.

B.H. Чхаидзе

СРЕДНЕВЕКОВАЯ АМФОРА С ГРАФФИТИ ИЗ ТАМАНСКОГО МУЗЕЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ

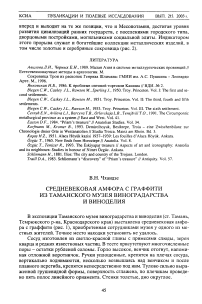

В экспозиции Таманского музея виноградарства и виноделия (ст. Тамань, Темрюкского р-на, Краснодарского края) выставлена средневековая амфора с граффити (рис. 1), приобретенная сотрудниками музея у одного из местных жителей. Точное место находки установить не удалось.

Сосуд изготовлен из светло-красной глины с примесями слюды, зерен кварца и редких известковых частиц. В тесте присутствуют многочисленные поры - остатки рубленой соломы. Горло высокое, венчик отогнут, напоминая отложной воротничок. Ручки уплощенные, крепятся на плечах сосуда, вертикально поднимаются, несколько возвышаясь над венчиком и после плавного перегиба, крепятся непосредственно под ним. Тулово сильно выраженной грушевидной формы, поверхность сглажена, по плечикам проведено пять полос линейного орнамента. Стенки толстые, дно округлое.

Рис. 1. Амфора из Таманского музея виноградарства и виноделия

Основные параметры: общая высота 49,5 см, высота без ручек 48 см, глубина вместилища амфоры 46,5 см, максимальный диаметр тулова 25 см, высота верхней части от места максимального диаметра 21,5 см, диаметр устья горла 6 см, внешний диаметр по венчику 12 см, толщина венчика 2,5 см, диаметр ручек 5,5 х 2,5 см. Объем амфоры 10 л.

Подобные сосуды, широко распространенные в Средиземноморье и бассейне Черного моря, известны в научной литературе как “воротничко-вые”, “грушевидные” или “триллийские”.

Амфора соответствует типу XXI по первой херсонесской классификации {Антонова и др., 1971. С. 93, рис. 22-23), классу 43 по второй херсонесской классификации {Романчук и др., 1995. С. 68-70, табл. 34), типу II по Н. Гун-сенин {Gunsenin, 1990. Р. 24-28, fig. 13-35), типу 60 по Дж. Хэйсу {Hayes, 1992. Р. 75-76, fig. 26: 4-5), типу 52 по А.Ю. Сазанову {Sazanov, 1997. Р. 98, tab. 1: 52) и др.

Данный сосуд датируется временем от середины X до конца XI - начала XII в. {Якобсон, 1979. С. 109; Антонова и др., 1971. С. 93; Волков, 1992. Рис. 1: 1-3; Sazanov, 1997. Р. 98; Булгаков, 2001. С. 156).

А.Л. Якобсон выделяет два варианта этих амфор, различающихся формой ручек. У наиболее раннего варианта ручки не возвышались над венчиком {Якобсон, 1979. С. 109, рис. 68: 1^), впоследствии поднимаясь все выше, венчик был атрофирован, превращен в валик и зажат между двумя массивными ручками. Различные формы этих сосудов, позволяют говорить о хронологической разнице {Плетнева, 1959. С. 246). Таким образом, группа “воротничковых” амфор эволюционировала в “веретенообразные амфоры с высокими ручками” (XII-XIV вв.) - это две группы амфор, хронологически и морфологически различные, но генетически связанные между собой. И.В. Волков, изучающий технологию производства средневековых амфор, представляет сосуды этого типа в двух хронологически последовательных вариантах, основное различие которых - форма ручек и перехват на тулове (Волков, 1992. С. 149, рис. 5: 1-3).

Во второй херсонесской классификации “воротничковые” амфоры выделяются в два класса, различающиеся структурой черепка (Романчук и др., 1995. С. 69), однако, если основываться лишь на анализе глин, то количество видов этих амфор может доходить до четырех. По материалам многолетних раскопок Таманского городища, фрагменты подобных амфор всегда различаются по составу глины. Преобладают светло-красные черепки с большим количеством пор, редкими блестками слюды и иногда с примесью соломы, часто покрытые белым или серым ангобом. Реже попадаются сероглиняные с незначительным содержанием слюды, обязательным наличием пор и примесью соломы. Совсем мало коричнево-красных со слюдой и порами и оранжевых со слюдой, порами и примесями рубленой соломы в тесте (Плетнева, 1963. Рис. 32: 2).

Следует отметить, что локализация центра, производившего данные сосуды, в настоящее время определению не поддается. И.В. Волков, наиболее вероятным центром-экспортером “воротничковых” амфор называет Трил-лию (совр. Трилье) на южном берегу Мраморного моря, близ Никеи. Подобное утверждение основывается лишь на том, что, судя по письменным источникам, в период XI—XIII вв. самым распространенным в Причерноморье являлось вино, поставляемое из Триллии (Волков, 1992. С. 153; 1996. С. 94). Между тем представленную локализацию, прежде всего за отсутствием археологических подтверждений (находки гончарных печей с керамическим браком) следует признать условной. Тем более, что украинский исследователь средневековой амфорной тары В.В. Булгаков, основываясь на изучении дипинти, присутствующих на “воротничковых” амфорах из раскопок квартала Манганы в Константинополе, и на основании того, что главные находки амфор этого типа концентрируются в Черноморском бассейне, локализует производивший их центр в зоне, неподконтрольной византийской администрации. Наиболее вероятной территорией называется юго-восточная часть Причерноморья с таким центром, как Трапезунд (Булгаков, 2001. С. 163-164).

В связи с затронутым вопросом о локализации, нельзя не отметить, что “воротничковые” амфоры являются наиболее распространенным типом амфор именно в археологических слоях городищ и поселений Керченского и Таманского полуостровов. Так, при раскопках в Керчи фрагменты этих сосудов составляли 75% керамического материала (Макарова, 1998. С. 362). Они во множестве присутствуют в слоях Таманского городища (Плетнева, 1963. С. 47-52, рис. 29; 2000. С. 25, рис. 4), откуда только по отчетным данным известно более 35 тыс. фрагментов и 4 целых экземпляра. Подобные данные позволяют предполагать если не производство этих амфор в Тмутаракани (находки гончарных печей не известны и здесь), то возможность изготовления на месте подражательного типа “воротничковым” амфорам. В пользу подобного предположения говорит находка в 2001 г. на площади

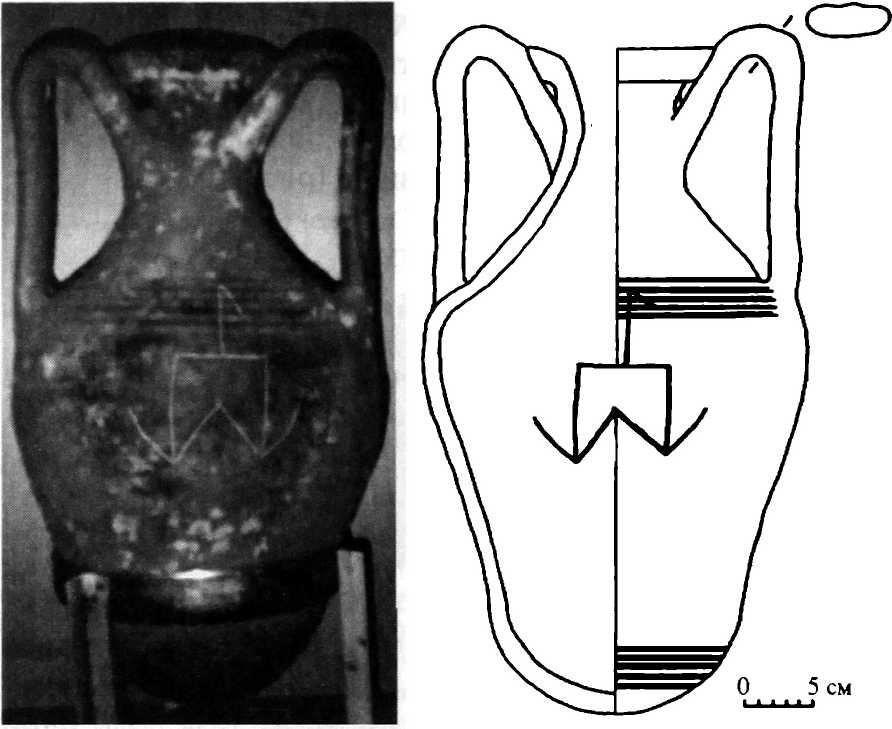

Рис. 2. Горло “воротничковой” амфоры необычной формы. Из раскопок Таманского городища (2001 г.)

XXIX раскопа “Северный” (раскопки Э.Р. Устаевой) двух горловин “воротничковых” амфор необычной формы, изготовленных из красной глины, по составу напоминающей боспорские глины (рис. 2).

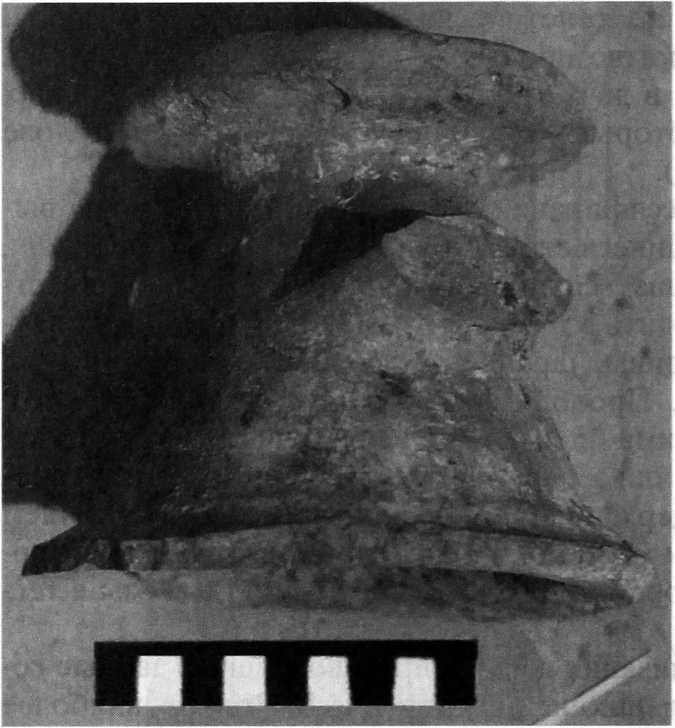

Граффити и дипинти на данных амфорах (Романчук и др., 1995. Табл. 52; Занкин, 2001. С. 46-50, рис. 1-5; Дю-женко, 2001. С. 93, табл. II, 8; Зоценко, 2001. С. 184, рис. 17; Булгаков, 2001. С. 153-164, рис. 1-8 и др.) отмечаются несравненно чаще остальных типов амфор, которые имели обыкновение клеймиться. Подобный тезис, как отмечалось выше, позволяет В.В. Булгакову утверждать, что “воротнич-ковые” амфоры производились вне области Пропонтиды. Известно, что контроль над товарами (в частности поступающими в амфорах), осуществлялся посредством опечатывания и клеймения, товары же поступавшие на рынок из центров производства, не связанных с Константинополем, могли быть отмечены лишь нанесением на них определенных меток (дипинти, граффити). Между тем утверждение В.В. Булгакова, что метки-дипинти на “воротничковых” амфорах XI в. не встречаются вне пределов византийской столицы (Булгаков, 2001. С. 162) находит опровержение. Так, из раскопок 1980 г. на Таманском городище с раскопа “Северный” происходит горло “во-ротничковой” амфоры (рис. 3), на которое нанесено дипинто из нескольких отдельных литер (Коровина, Финогенова, 1980, рис. 6: 2). Данная находка позволяет говорить о поступлении этих амфор в Тмутаракань из центра производства непосредственно через Константинополь (Булгаков, 2001. С. 162).

Необходимо отметить и наличие на “воротничковых” амфорах клейм-меток, в виде незамкнутого овала или небольшого кружка на горле или плече амфоры. Одна такая амфора хранится в музее Измира (Турция) (Gunsenin, 1989. Р. Til, fig. 6), второй сосуд происходит из кораблекрушения у Серче-Лимани в Турции (Doornick, 1989. Р. 254, fig. 3: 28), два других клейма нанесены на амфоры из кораблекрушения у пос. Новый Свет в бухте Судак-Лимен (Крым) (Зе-ленко, 2001. С. 84, рис. 4: 1, 2). Смысл постановки клейм неясен.

На рассматриваемой нами амфоре граффити нанесено в средней части тулова после обжига, идентичных аналогий ему не известно. Относительно причин, почему на стенки сосудов наносились подобные “метки”, существует множество различных версий. Это могла быть маркировка помещаемых в амфоры продуктов (торговая марка), для идентификации перевозчиков торговых грузов; мог быть знак собственности; обозначение меры вместимости, так как амфоры, будучи стандартной тарой, соответствовали определенным мерам объема, и пр.

Граффити на амфорах из раскопок 1952-1955 гг. Таманского городища являются менее репрезентативными, нежели материалы Саркела-Белой Вежи, хотя типологический состав их идентичен. Процент меченых фрагментов амфор в хазарско-русском слое здесь составляет 0,5%. Вместе с тем динамика распространения граффити отображает процесс поступления амфорной тары в Та-матарху-Тмутаракань. Так, не-

Рис. 3. Горло “воротничковой” амфоры с дипинти. Из раскопок Таманского городища (1980 г.)

которое сокращение ввоза ам фор в X в. вызывает увеличе ние процента меченых амфор в результате вынужденной длительности их использования. Такая же картина наблюдается и в XIII в. (Флерова, 1997. С. 70, табл. XX; 5).

Следует отметить, что в силу причин использования тары в торговом обороте, требовалась специальная номенклатура знаков, которыми могли пользоваться купцы при покупке, транспортировке и продаже товаров, находящихся в амфорах. Сохраняя античные традиции, а также учитывая то, что данные сосуды производились в пределах византийского круга, в основе этой номенклатуры знаков лежали буквы именно греческого алфавита, использовавшиеся и в виде цифр. Причем, купцы могли быть не только грече ского происхождения, но и принадлежать к другим этносам, о чем позволяет говорить зеркальное переворачивание знаков, инверсия, наличие “юсов” и пр. Между тем, еще не удалось сгруппировать изображения на амфорной керамике, что отчасти объясняется тем, что импорт являлся довольно сложным источником, информирующим о системе знаков (Флерова, 1997. С. 80). Многие граффити также связаны с позднеантичными символами, известными в Византии, откуда и распространились в Таврику и на Тамань.

В заключение следует отметить, что, несмотря на большой массив наработок, изучение средневековой керамической тары, в отличие от тары античного периода, во многом является молодой и чрезвычайно актуальной дисциплиной. Именно поэтому публикация каждого археологически целого сосуда, оправдывается именно массой невыделенных и неопределенных групп и типов сосудов, которые еще только ожидают своей точной локализации. Первое в данном направлении - создание обобщающей классификации на основании уже известного материала и поиск известных аналогий ка- ждого типа, с тем, чтобы представить и учесть все фрагменты и целые экземпляры. Подобная трудоемкая работа впоследствии позволит непосредственно приступить к анализу целых сосудов и изучению каждого взятого в отдельности морфологического признака, с целью выделения уже строго определенных видов и подвидов, с максимально суженной хронологией. Данные положения весьма значимы для правильной атрибуции и датировки новых материалов, ежегодно происходящих из археологических раскопок.