Средневековые городские некрополи на территории Дмитровского кремля

Автор: Энговатова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327945

IDR: 14327945

Текст статьи Средневековые городские некрополи на территории Дмитровского кремля

Кубенское озеро: взгляд сквозь тысячелетия: Шесть лет исследования Мининского археологического комплекса. Вологда, 2001.

Макаров Н.А., 1992. Древнерусские амулеты-топорики И РА. № 2.

Макаров НА., Захаров С.Д., 2000. Археологическое изучение севернорусской деревни: Первые итоги раскопок поселения Минино на Кубенском озере И Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары: Докл. междунар, науч, симпозиума по вопросам археологии и истории (11-14 мая 1999 г.). СПб.

Макаров Н.А., Захаров С.Д., 2003. Накануне перемен: Сельские поселения на Кубенском озере в XII - начале XIII века И Русь в XIII веке: Древности тёмного времени. М.

Праздников В.В., 2001. Предметы христианского культа на поселении Введенское в Ярославской области // Тверской археологический сборник. Тверь. Вып. 4, т. 2.

Рябинин Е.А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси Х-ХШ вв. // САИ. Вып. Е1-60.

Станкевич ИЛ., 1989. К вопросу о датировке древнерусского поселения Введенского // Памятники железного века и средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье. Калинин.

Dyer С., 1997. Material culture: production and consumption // Material culture in Medieval Europe: Papers of the Medieval Europe Brugge 1997 Conference. Zellik. Vol. 7.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДСКИЕ НЕКРОПОЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ДМИТРОВСКОГО КРЕМЛЯ

В 2001—2003 гг. Подмосковная археологическая экспедиция ИА РАН проводила охранные раскопки на территории кремля г. Дмитрова. Эти исследования были инициированы масштабными строительными работами по реконструкции и благоустройству зданий кремля (вертикальная планировка, прокладка подземных коммуникаций) в ходе подготовки к празднованию i850-летия города. Всего было вскрыто более 2000 м2, а средняя мощность I культурного слоя составила 1,2 м.

В ходе археологических работ были исследованы остатки трех город-(ских средневековых грунтовых кладбищ: некрополь 1, расположенный око-.ло здания Дворянского собрания XIX в., некрополь 2 в юго-западной части ] Исторической площади, рядом со зданием Казначейства, и некрополь 3 око-:ло Успенского собора (рис. XIII). Общая вскрытая площадь составила *920 м2. Расположение, площадь и конфигурация раскопов были жестко под-1 чинены строительным планам по прокладке коммуникаций, поэтому значительный объем исследований относится к некрополю 1, где вскрыто 532 м2; ша некрополе 2, судя по всему, исследована лишь небольшая его часть i(207 м2); также частично исследована площадь некрополя 3 (186 м2).

Впервые археологические исследования территории Дмитровского кремля проводились в 1933-1934 гг. Н.П. Милоновым (Милонов, 1937; Ники-I тин, 1971). К сожалению, до нас дошли лишь отрывочные документальные материалы о результатах этих работ1. В 1990-е годы сотрудниками Дмитровского краеведческого музея В.Н. Карасевым и О.В. Хижняковым прово-, дилась шурфовка отложений; тогда же охранные раскопки внутри одного из зданий Дмитровского кремля были осуществлены Московской экспедицией ИА РАН под руководством И.А. Бойцова. Наконец, в 1997 г. проводились археологические исследования территории музея-заповедника “Дмитровский кремль” сотрудником музея В.Н. Карасевым (Карасев, 1998).

Помимо охранных функций в задачи исследований Подмосковной экспедиции ИА РАН входили: определение периода бытования средневековых городских некрополей Дмитровского кремля и выделение этапов их функционирования; выяснение места этих некрополей в структуре кремлевской застройки в разные хронологические периоды; выявление особенностей погребального обряда и выделение планиграфических групп погребений. В ходе археологических работ впервые были проведены комплексные антропологические исследования (Энговатова, 2002; 2003; 2004).

Городские средневековые некрополи отличаются унифицированным христианским обрядом погребения, что создает препятствия для установления их хронологии. Безынвентарность подавляющего большинства захоронений и стандартность обрядовых характеристик - положения погребенных, ориентировки могильных ям и т.д. - делает крайне затруднительным датирование погребений. Проблемы хронологии средневековых некрополей решаются на основании анализа деталей погребального обряда (Беляев, 1994), находок монет в погребениях (Панова, 1990; Новиков, Хухарев, 1999; Энговатова и др., 2001), типов могильных плит и надписей на них (Беляев, 1996; Новиков, Хухарев, 1999). Очевидно также, что для создания внутренней периодизации городских кладбищ необходимы поиск объективных критериев для выделения разновременных групп погребений в пределах некрополя и установления их хронологических горизонтов.

Практически на всей исследованной площади стратиграфическая ситуация была сходной: основу верхних напластований составлял серый легкий суглинок с включениями современных строительных отходов (горизонт строительного мусора) и слой перекопов XIX-XX вв., значительно снивелировавших уровень древней дневной поверхности кладбища. Так, на участке некрополя 3 мощность культурного слоя не превышала 20 см. Лишь на юго-западном крае некрополя 1 был выявлен участок с ненарушенной стратиграфией, где мощность культурного слоя составила 25-30 см. Здесь слой темно-серого цвета, содержащий средневековые захоронения, перекрыт слоем серого суглинка с материалом конца XVII - XVIII в., в который были впущены остатки фундамента здания XVIII-XIX вв. Благодаря этому удалось установить верхнюю дату функционирования кладбища. В то же время культурного слоя, предшествующего могильным ямам, по всей вскрытой территории не обнаружено.

Общее распределение было следующим. Из некрополя 1 происходит 150 ненарушенных погребений; количество погребенных, происходящих из участков с нарушенной стратиграфией и из разрушенных могильных ям, составляет 170 индивидуумов. Из некрополя 2 происходит 28 костяков, при этом 27 - из ненарушенных могильных ям. Наиболее разрушенным является некрополь 3: только 62 из 326 индивидуумов, захороненных здесь, происходят из могильных ям. Таким образом, всего было выявлено 239 непотревоженных захоронений, что является достаточно представительной выборкой (рис. ХШ).

Некрополь 1. Общая реконструируемая площадь могильника, исходя из анализа данных археологических исследований 2001-2003 гг., составляет не менее 800-850 м2. Территория локализуется следующим образом: южный и западный края некрополя ограничены насыпью вала середины XII - начала XIII в.2; восточный его край находится в 4-6 м от здания Дворянского собрания (в раскопе В.Н. Карасева, расположенном в 7 м к югу от здания Дворянского собрания, захоронения отсутствовали); северная часть кладбища нарушена поздними перекопами и точно не определена ^Энговатова, 2003).

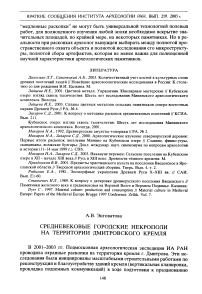

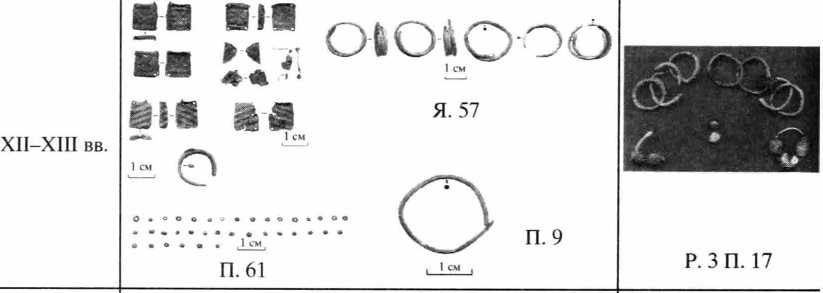

Анализ топографии, стратиграфических отложений, планиграфии и ориентировки погребений, а также деталей погребального обряда, позволил выделить несколько условных хронологических горизонтов функционирования некрополя 1 (рис. 1). К наиболее ранним, датируемым ХП- ХТТТ вв., относятся погребения, сконцентрированные в центральной части некрополя. Планировка их рядовая, вытянутая по линии СЗ-ЮВ, могильные ямы в целом ориентированы по направлению ЮЗ—СВ. В плане ряды захоронений сосредоточены вокруг свободной площади размерами 9 х 9 м, в основном с северной и северо-восточной ее сторон. К этому хронологическому горизонту относятся девять погребений, в том числе захоронение ребенка 10-12 лет, в котором обнаружен уникальный комплекс погребального инвентаря: во-

XIV вв _ ■ конец ХП- 7 I

Хшв | П. 56 | П.2 |

Рис. 1. Стратиграфические колонки погребений некрополя 1

семь перстнеобразных и два серебряных трехбусинных височных кольца с полыми бусинами, украшенными зернью и сканью, золототканый воротник и две стеклянные бусины (Энговатова, Гончарова, 2002. С. 210, 211). Подобный комплекс находок позволяет датировать это погребение ХП - началом ХШ в. (Седова, 1981). К этому же периоду относятся три погребения, в которых зафиксированы остатки берестяных погребальных конструкций и фрагменты золототканой одежды (Энговатова, Гончарова, 2002. С. 210-218).

Безынвентарные погребения, расположенные в центральной и южной частях некрополя и перекрывающие погребения домонгольского времени, датируются Xni XlV XVll вв. Отсутствие четких хронологических индикаторов не позволяет решить проблему внутренней хронологии этой группы погребений. Вместе с тем, детальный анализ данных стратиграфии и планиграфии, использование таких признаков, как ширина и ориентировка могильных ям, приуроченность погребений с одинаковыми векторами ориентации к определенным участкам кладбища, позволяет в ряде случаев определить последовательность сооружения отдельных могил и выявить плани-графически единые группы погребений. Соответственно, количество реконструируемых этапов (горизонтов) в истории функционирования некрополя будет напрямую зависеть от количества выделенных планиграфических групп и случаев последовательной стратиграфии между захоронениями разных групп. Выделение хронологических горизонтов позволяет в некоторых случаях проследить изменения деталей погребального обряда. Результатом такого анализа погребений, датируемых в рамках XIII-XIV - XVII вв., является их разделение на несколько хронологических горизонтов: захоронения Xlll-XrV вв., XV-XVI вв. и конца XVI-XVII в. Существенную роль, помимо данных стратиграфии и планиграфии, здесь играет ориентировка погребений, зависящая от ориентировки сторон церкви, рядом с которой расположен некрополь (Новиков, Хухарев, 1999).

Захоронения ХШ-XIV вв. расположены в центральной и юго-восточной части некрополя 1. Планировка их рядовая, в общих чертах повторяет планировку захоронений горизонта XII-XIII вв. Группа демонстрирует определенное планиграфическое единство и близость параметров могильных ям (глубина и ширина).

Планиграфически погребения XV—XVI вв., совершенные в узких могильных ямах и ориентированные в направлении ЮЗ—СВ, сконцентрирова- ны на юго-западном участке некрополя 1. На северо-восточном участке выявлено лишь несколько захоронений, относящихся к этому хронологическому горизонту. Погребения, датируемые концом XVI-XVII в., в общих чертах повторяют планировку предыдущей группы. Отличительными чертами захоронений этого горизонта являются тенденция к большей ширине могильной ямы и ориентировка в направлении ЮЮЗ.

В плане захоронения XV-XVII вв. окружают свободную площадь размерами 12 х 12 м. Можно предположить, что она являлась местом деревянной церкви в честь Дмитрия Солунского, которая была построена, по мнению Г.В. Попова, в середине - второй половине XII в. {Попов, 1972). Аналогичная планиграфическая ситуация была зафиксирована при раскопках некрополя в г. Твери, где свободная от захоронений площадь в центре кладбища также интерпретируется как местонахождение деревянной наземной церкви {Хохлов, 1997; Новиков, Хухарев, 1999). Увеличение размера свободной площади и концентрация захоронений XV-XVII вв. на юго-западном участке кладбища косвенно свидетельствуют об изменении первоначальных размеров или местоположения церкви (рис. XIV, XV).

По-видимому, в период с XVI по XVII в. церковь Дмитрия Солунского прекратила свое существование, так как в городской переписи 1646 г. в Дмитровском кремле значится один Успенский собор {Холмогоров В., Холмогоров Н., 1913; Нганов, Рузаева, 2003. С. 14, 15). Вероятно, исследуемое кладбище возникло и функционировало в связи с церковью и прекратило свое существование вместе с “упраздненной” Димитриевской церковью {Касаткин, 1895).

Некрополь 2 расположен в центральной части Дмитровского кремля, на юго-западной стороне Исторической площади (вскрыто 207 м2). Заметное различие погребений по параметрам и ориентировке могильных ям, плани-графические особенности, стратиграфическое положение позволили разделить массив захоронений на два хронологических горизонта: погребения, датируемые XVI в., и погребения XVII в. Исследованная часть погоста, вероятно, начала использоваться для совершения захоронений в начале XVI в. Могильные ямы второго хронологического горизонта смещены по отношению к захоронениям первого к юго-востоку. К сожалению, на основании имеющихся данных говорить о размерах и общей планиграфии некрополя 2 не представляется возможным. Вероятно, это кладбище также было “прикреплено” к одной из церквей Дмитровского кремля - известной по фрагменту сотной выписи города Дмитрова 1624 г. церкви Воздвижения Креста Господня {Касаткин, 1895; Нганов, Рузаева, 2003. С. 15).

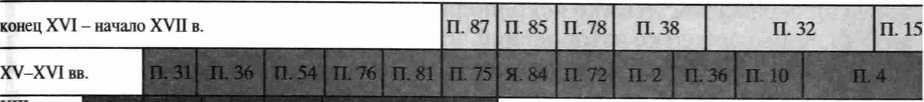

Некрополь 3 расположен в восточной части Дмитровского кремля, около Успенского собора. Общая вскрытая площадь составила 186 м2. Результаты анализа стратиграфии захоронений, параметров могильных ям, их ориентировки, данных планиграфии позволили также выделить условные хронологические горизонты на некрополе около Успенского собора (рис. 2).

Древнейшая часть некрополя представлена тремя захоронениями и датируется XII—XIII вв. Могилы расположены достаточно компактно, устроены по принципу рядовой планировки, характерной для всех периодов бытова-

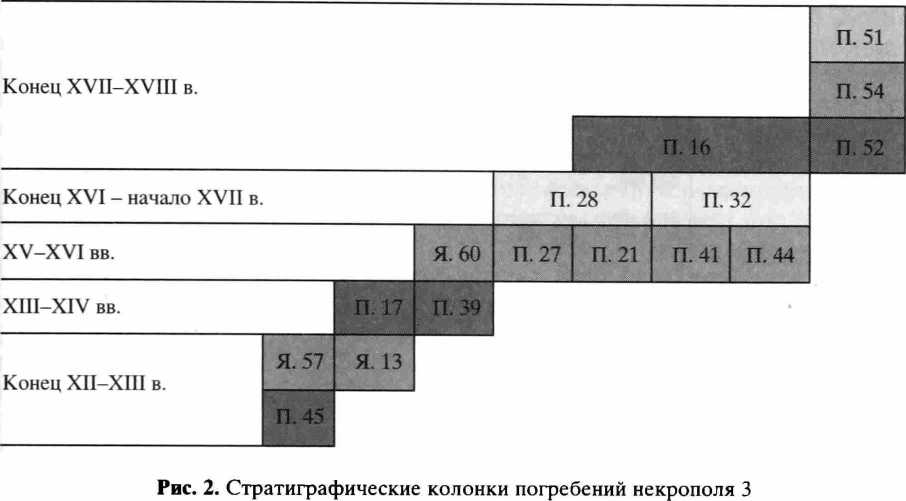

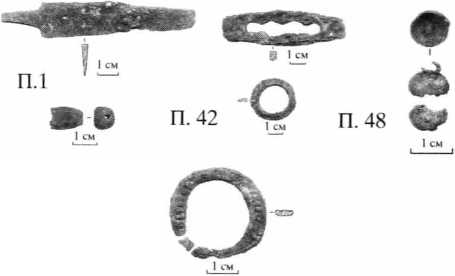

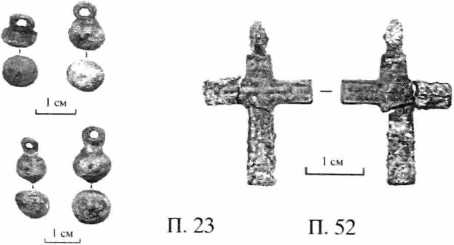

ния кладбища. Погребения концентрируются в центральной части исследованной площади некрополя. Находки в заполнении могильных ям этого времени - височные кольца, фрагмент золототканого очелья, остатки бересты (берестяных гробовищ) (рис. 3).

Захоронения, выделенные в горизонт XIII-XIV вв., планиграфически смещены от первоначального “ядра” к северо-востоку. Сохраняется рядовая планировка, кладбище вытянуто длинной осью по линии СВ-ЮЗ. В составе погребального инвентаря здесь встречены железное язычковое кресало, пряжки из медного сплава, бронзовые пуговицы.

Наибольшее число захоронений некрополя 3, выделяющихся по своим параметрам (небольшой ширине), относится к XV-XVI вв., времени постройки каменного Успенского собора (Яганов, Рузаева, 2003. С. 31-33, 55-101). Количество погребений этого времени превышает в 2-3 раза количество захоронений в других горизонтах: могильные ямы распространены по всей исследованной площади некрополя (за исключением его юго-западной части). Захоронения XV-XVI вв. нарушают погребения предшествующего горизонта и прорезаются, в свою очередь, тремя могилами конца XVI - XVII в., которые расположены по краю захоронений горизонта XV-XVI вв. и выделяются одинаковой глубиной (160 см).

Захоронения, датируемые XVIII в., расположены в основном в центральной части кладбища. В целом, традиция совершения захоронений на кладбище у Успенского собора постепенно затухает и прекращается, скорее всего, в конце XVIII в.

Антропологические данные. Общая численность останков определялась суммированием количества достоверно определенных погребений и фрагментов захоронений, происходящих из разрушенных могильных ям. Анализ различных антропологических признаков (краниология, морфология скеле-

Горизонт

Дата

Инвентарь

Некрополь 3

Некрополь 1

XIII-XIV вв.

X-XV1 вв.

Р. 3 П. 7

Конец XVI—

XVII в.

XVIII в.

Рис. 3. Инвентарь погребений некрополей 1 и 3

та, палеопатология и др.), проведенный специалистами ИА РАН Д.В. Богатенковым и Н.Н. Гончаровой, позволил сделать ряд интересных наблюдений (Гончарова, Энговатова, 2004). Так, некоторые группы погребений некрополя 1 представляют собой семейные захоронения - здесь наибольший процент встречаемости генетических аномалий. Не вызывает сомнения, что он является местом погребения той части населения Дмитрова, которая обладала достаточно высоким социальным статусом и представляла собой относительно замкнутую в генетическом отношении популяцию -совокупность нескольких родов, антропологические особенности которых сохранялись у ряда поколений. Наибольший интерес в свете этих данных вызывает наличие здесь признаков таких стрессогенных факторов, как недостаток витаминов и микроэлементов, избыток грубоволокнистой пищи; в женских захоронениях отмечается частая встречаемость следов “холодового” стресса.

В некрополе 3 эти показатели иные - население жило в более комфортных диетарных условиях. Можно даже говорить о разнообразном питании, однако высокое число инфекций одновременно говорит о худших санитарных условиях жизни. Отсутствие следов “холодового” стресса у женщин из некрополя 3 объяснимо бытовыми особенностями существования мужчин и женщин (в частности, запретом для женщин появляться на улице с непокрытой головой).

В погребениях некрополей 1 и 3 отмечен достаточно невысокий уровень так называемого “бытового” травматизма, в первую очередь, в детской и женской группах. У мужчин наиболее типичны “бытовые” травмы лицевой области - зажившие переломы носа и нижней челюсти, выбитые передние резцы, характеризующие последствия кулачных боев3. Среди погребенных некрополя 3 отмечено несколько индивидов мужского пола, для которых удается определить непосредственную причину смерти - это черепные травмы, связанные, скорее всего, с военной деятельностью. В серии также встречен случай трепанации черепа (мужчина 45-50 лет), проведенной, вероятно, в лечебных целях.

Средний возраст погребенных в некрополях 1 и 3 Дмитровского кремля установлен в пределах 30-40 лет, при этом в детской выборке не отмечено случаев захоронений детей младше 5 лет. Отметим, что процент детской смертности несколько ниже аналогичных показателей других исследованных городских некрополей (Дубов, Дубова, 2000). По материалам некрополя 2 отмечено некоторое увеличение продолжительности жизни в XVI-XVII вв. - средний возраст захороненных здесь колеблется в пределах 40-50 лет.

В целом можно говорить об относительно комфортных условиях быта изученной группы некрополя 1 и, возможно, о ее высоком социальном статусе. Особенности травматизма в некрополе 3 говорят о том, что существовала группа индивидов, находившихся на военной службе; в то же время уве- личение показателей травматизма лицевого отдела в женской группе говорит о большем бытовом характере травм. Налицо очевидная смена населения: некрополь 1 можно охарактеризовать как сообщество индивидов высокого социального статуса, среди которых выделяются группы индивидуумов с большой однородностью краниологических признаков, связанных между собой кровными узами. Население некрополя 3 более перемешано, его социальный статус, вероятно, более низкий, хотя уровень комфортности жизни вырос.

Анализ данных приводит к заключению, что изученное население Дмитрова ХП-ХШ вв. (некрополи 1 и 3) являлось, безусловно, восточнославянским. Оно имеет ряд особенностей и отличается от соседних племен вятичей и кривичей. Это отличие свидетельствует о совершенно иной антропологической основе. Совокупность его краниологических характеристик позволяет говорить, что в антропологическом типе есть следы южнославянского (точнее - южноевропеоидного) влияния. А некрополь 2, возможно, представляет население, имеющее в своем составе некоторую восточнофинскую составляющую.

Выводы. Наиболее ранние захоронения на территории Дмитровского кремля исследованы на некрополях 1 и 3 и относятся, скорее всего, ко второй половине XII - XIII в. Их интересной особенностью является одинаковая ориентировка могил домонгольского времени. В составе погребального инвентаря захоронений Дмитровского кремля этого периода находятся предметы, находки которых не единичны в погребениях XII - первой половины XIII в. Несомненно интересной находкой являются накладки из погребения 61 некрополя 3, изготовленные из цветного металла, аналогии которым в погребальном инвентаре нам не известны (рис. 3).

В дальнейшем территория обоих кладбищ увеличивается. При перестройке (?) церкви Дмитрия Солунского на рубеже XIV-XV вв. территория домонгольского кладбища (некрополь 1), видимо, оказывается как раз под ней. С домонгольского этапа и вплоть до конца XVII в. наблюдается синхронное развитие обоих погостов. Интенсивность функционирования некрополей 1 и 3 постепенно увеличивается и в XV-XVI вв. достигает своего максимума: на некрополе 1 исследовано 75 захоронений этого периода, на некрополе 3-23 погребения. На это же время приходится и стандартизация обряда положения рук погребенного. Если для погребений ХП-ХШ вв. положение рук, согнутых в области живота, составляло лишь 60% исследованной выборки, то к XV-XVI вв. доля этого обряда заметно увеличивается и достигает 80%. Помимо стандартного положения рук, согнутых в области живота, для всех хронологических горизонтов (кроме горизонта XVII-XVIII вв.) характерно положение рук, вытянутых вдоль тела.

В конце XVI—XVII в. четко прослеживается спад в динамике развития этих погостов. В это время уже функционирует и погост 2. Видимо, в связи с тем, что каменный Успенский собор в XVI в. стал центральным храмом Дмитрова, на рубеже XVI-XVII вв. некрополь 3 перешел в разряд кладбищ для лиц с особым статусом. Не исключено также, что к этому времени уже были упразднены церкви Воздвижения Креста Господня и Великомученика Димитрия, в связи с которыми функционировали некрополи 1 и 2 (Яганов, Рузаева, 2003. С. 14, 15). Общая тенденция сокращения числа городских погребений в XVII-XVIII вв. со всей очевидностью свидетельствует о превращении городских церковных кладбищ в места захоронений элиты.

Список литературы Средневековые городские некрополи на территории Дмитровского кремля

- Алексеева Т.И., 1973. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М.

- Беляев Л.А., 1994. Древние монастыри Москвы по данным археологии (к. XIII -н. XV вв.)//Материалы и исследования по истории Москвы. М. Т. 6.

- Беляев Л.А., 1996. Русское средневековое надгробие. М.

- Бужилова А.П., 1995. Древнее население (палеопатологические аспекты исследования). М.

- Гончарова Н.Н., Богатенков Д.В., Энговатова А.В., 2004. Предварительные результаты антропологического исследования некрополей Дмитровского кремля: Тез. к конф. памяти В.П. Алексеева. (Рукопись.)

- Дубов А.И., Дубова Н.А., 2000. Антропологическая характеристика четырех краниологических серий из средневековых некрополей Москвы//Народы России: от прошлого к настоящему. М.

- Карасев В.Н., 1998. Отчет об археологическом исследовании на территории музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1997 г. Работы в Московской области (г. Дмитров)//Архив ИА РАН. Р-1. № 19900 Л. 179, 180.

- Касаткин Д.В., 1895. Сказание о древнем чудотворном Кресте Господнем, находящемся в Успенском соборе города Дмитрова Московской губернии. Дмитров.

- Милонов Н.П., 1937. Дмитровское городище: Кремль города Дмитрова//СА. № 4.

- Никитин А.В., 1971. К характеристике материалов раскопок в Дмитрове (1933-1934 гг.)//Древности Московского кремля. (МИА. Вып. 167.)

- Новиков А.В., 1997. К хронологии некрополя у церкви Алексея -Человека Божия на Затьмацком посаде г. Твери//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Новиков А.В., Хухарев В.В., 1999. Монеты из погребений некрополя у церкви Алексея -Человека Божия//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 3.

- Панова Т.Д., 1990. Городской погребальный обряд средневековой Руси (XI-XVI вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Панова Т.Д., 2003. Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М.

- Попов Г.В., 1973. Художественная жизнь Дмитрова в XV-XVI вв.//Москва и искусство Московских уделов. М.

- Попов Г.В., 1972. Из истории древнейшего памятника города Дмитрова//Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М.

- Седова М.В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.

- Холмогоров В., Холмогоров Н., 1913. Исторические материалы о церквах и селах XVI-XVIII ст. (Дмитровская десятина). М. Вып. XI.

- Хохлов А.Н., 1997. О местоположении церкви Алексея -Человека Божия в Твери//Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь. Вып. 2.

- Энговатова А.В., 2002. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Дмитрове Московской области в 2001 г. (на временном хранении в ОПИ ИА РАН).

- Энговатова А.В., 2003. Отчет об охранных археологических раскопках в г. Дмитрове Московской области в 2002 г. (на временном хранении в ОПИ ИА РАН).

- Энговатова А.В., 2004. Отчет об охранных археологических раскопках в кремле г. Дмитрова Московской области в 2003 г. (на временном хранении в ОПИ ИА РАН).

- Энговатова А.В., Бужилова А.П., Медникова М.Б., Филберт В.Н., 2001. Предварительные результаты биоархеологического исследования погоста XV в. в г. Можайске//Практика и теория археологических исследований: Тр. Отдела охранных раскопок. М.

- Энговатова А.В., Гончарова Н.Н., 2002. Предварительные результаты исследования средневекового могильника на территории кремля г. Дмитрова//Археологическое изучения Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка): Тр. Подмосковной экспедиции Института археологии РАН. М. Т. 1.

- Яганов А.В., Рузаева Е.И., 2003. Успенский собор в Дмитрове. М.