Средневековые кремации в Кузнецкой котловине (типология и хронология)

Автор: Илюшин А. М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен опыт типологической классификации и исследование хронологии трупосожжений V-XIV вв., обнаруженных при раскопках погребальных памятников в Кузнецкой котловине на территории Верхнего Приобья. Обобщается информация о выявленных случаях кремации на средневековых некрополях. Предлагаются критерии для классификации этих материалов и суммарно выделяются три группы и тринадцать типов в погребальном обряде кремации. Проводятся определение периодов бытования каждого выделенного типа и их сравнительный анализ. Было выявлено, что на всем протяжении исследуемого времени в количественном выражении господствующей группой кремации является сожжение на стороне с последующим погребением останков, а две другие группы кремации на месте погребения и комбинированные (на месте и стороне) появляются и функционируют на локальных территориях преимущественно в развитом Средневековье.

Кузнецкая котловина, средневековье, погребальный обряд, кремация, тип, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143179081

IDR: 143179081 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.335-345

Текст научной статьи Средневековые кремации в Кузнецкой котловине (типология и хронология)

В процессе работы используются методы описания, типологической классификации и сравнительного анализа.

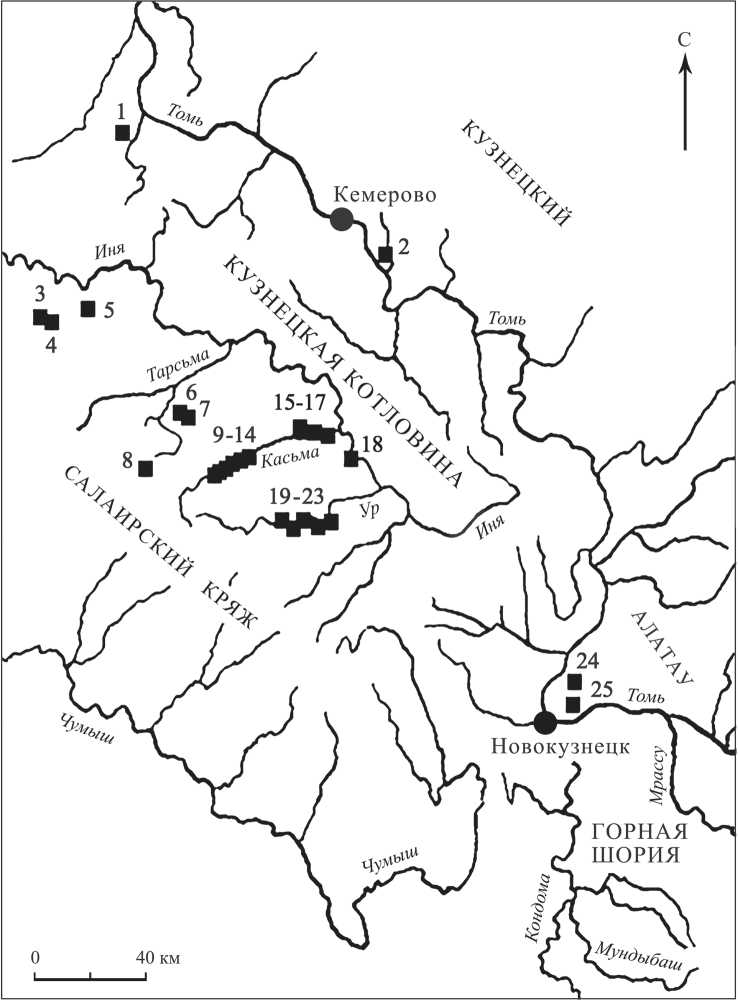

Погребения по обряду кремации были выявлены в процессе археологических раскопок на 25 археологических памятниках, которые рассредоточены по всей территории Кузнецкой котловины (рис. 1). Основная масса этих захоронений была раскопана во второй половине XX – начале XXI в. Все погребения, как правило, располагались в курганных насыпях или под ними на уровне древней дневной поверхности, материка и в грунтовых могильных ямах разной формы. Обобщение информации о разнообразии обряда кремации на уровне создания банка данных позволяет в настоящее время провести их первичный анализ путем типологической классификации. Критерием для выделения групп является такой признак, как место совершения кремации. Выделение типов внутри групп основано на наличии или отсутствии комбинации останков людей и (или) животных в могилах и кремаций разного уровня. Животные в парных захоронениях могли и не быть подвергнуты кремации. Уровень кремации останков людей и животных оценивается как полная и частичная кремация (трупообожжение). В первом случае останки фиксируются в виде небольших фрагментов косточек (скоплением или россыпью), а во втором – в виде остатков скелетов, подверженных воздействию огня. В последнем случае степень воздействия огня бывает различной – от полностью сгоревших мелких костей и растрескавшихся крупных трубчатых костей и черепа погребенных до полностью сохранившихся скелетов, обугленных полностью или частично. Основываясь на этих критериях, можно выделить три группы и 13 типов средневековых кремаций в Кузнецкой котловине.

Группа 1. Кремация на стороне. Предусматривает акт кремации, совершаемый за пределами места захоронения с последующим погребением останков под или в насыпи земляного кургана. Представлена пятью типами.

Тип 1. Полная кремация человека. Насчитывает 260 случаев, которые выявлены на 18 погребальных памятниках: Зимник, Сидорово, Есаулка, Титово, Калтышино-2, Ваганово-1, Сапогово, Сапогово-1, Сапогово-2, Мусохрано-во-1, Шабаново-1, Шабаново-3, Шабаново-4, Саратовка, Ур-Бедари, Мостовая, Озерки-1, Озерки-2, которые датируются разными интервалами в пределах V– XIV вв. ( Бобров и др. , 2010; Васютин, Кимеев , 1996. С. 22–25; Васютин и др ., 2012; Илюшин и др. , 1992; 1996; Илюшин , 1990; 1997; 1998; 1999; 2005. С. 34–42; 2021; Илюшин, Бутьян , 2010; Кузнецов , 2005; Эрдниев , 1957; и др.). Этот тип кремаций значительно преобладает над всеми другими по количеству зафиксированных захоронений. Они с V по XIV в. (табл. 1) известны практически на всей территории Кузнецкой котловины в бассейне р. Томь и р. Иня (рис. 1). Такой тип кремации на территории Кузнецкой котловины имел место в предшествующие периоды истории – развитая и поздняя бронза и ранний железный век ( Илюшин, Борисов , 2013; Ковалевский , 2006; Ширин , 2003). Учитывая массовость и большую территорию распространения этого типа кремации, можно сделать вывод, что он был основным способом погребения средневекового аборигенного населения Кузнецкой котловины.

Тип 2. Полная кремация человека и коня. Насчитывает три захоронения на двух погребальных памятниках – Мостовая и Бирюля, которые датируются разными интервалами в пределах XI – начала XIII в. (Илюшин, 1990. С. 46–47; 2017б. С. 38–41; Борисов и др., 2020. С. 7–22). Этот тип кремации представляет собой локальное явление, фиксируемое на двух памятниках, расположенных в долине среднего течения р. Ур (рис. 1). Все эти захоронения относятся к категории элитных, поэтому одновременное сожжение на стороне всадника и лошади и помещение кремированных останков в одну могилу, вероятно, отражает социальный статус погребенных.

Тип 3. Полная кремация человека с тушей коня, не подверженной воздействию огня. Известно одно захоронение, выявленное на курганном могильнике Сапогово (рис. 1), датированном серединой VIII – серединой IX в. ( Илюшин и др. , 1992. С. 31). Это захоронение отличается тем, что над кремированными останками человека располагалось захоронение целой туши лошади, которая могла быть погребена одновременно с остатками кремации или через определенный промежуток времени. Вероятно, этот факт тоже отражает высокий социальный статус погребенного в могиле человека.

Тип 4. Полная кремация человека со шкурой коня, не подверженной воздействию огня. Насчитывает три захоронения, выявленных на трех погребальных памятниках: Порывайка, Калтышино-1 и Солнечный-1, которые датируются разными интервалами в пределах XI–XIII вв. ( Васютин, Онищенко , 2001. C. 277–280; Васютин, Ширин , 2002. С. 78–92; Илюшин , 2017а. С. 10–23; Савинов , 1997; и др.). Памятники, на которых были зафиксированы в одной могиле мелкие кальцинированные кости людей и захоронения (одновременные или через определенный временной интервал) шкур лошадей (голова и кости ног), находятся на значительном удалении (60–150 км) друг от друга (рис. 1). Погребения со шкурой лошади появляются на территории Кузнецкой котловины в начале II тыс., что связывают с появлением кыпчаков, принявших участие в формировании культуры средневекового населения этого региона ( Илюшин , 2010. С. 97–106). Вероятно, этот тип кремации является результатом аккультурации аборигенного населения мигрантами.

Тип 5. Полная кремация животного. Насчитывает три случая на курганной группе Есаулка, которая датирована VIII–IX вв. ( Кузнецов , 2005. С. 46–76). В двух случаях были выявлены захоронения кремированных останков лошадей на обожженных ровных площадках, которые были интерпретированы как сопроводительные могилы для человеческих погребений (тоже кремированных на стороне) в одном кургане. В другом кургане была выявлена могила с остатками сожжения животного без видового определения. Памятник, где был выявлен этот тип кремации, располагается на южной периферии Кузнецкой котловины (рис. 1), что, по мнению исследователя, нашло отражение в погребальном обряде этнической группы, которая здесь проживала (Там же. С. 55).

Группа 2. Способ захоронения – кремация на месте погребения. Представлена шестью типами захоронений.

Тип 1. Полная кремация человека и коня. Насчитывает два случая, выявленных на курганных группах Мусохраново-1 и Мусохраново-3, датированных в пределах второй половины ХII – ХIII в. (табл. 1). В обоих случаях всадник и лошадь были уложены на древнюю дневную поверхность и подвержены одновременной кремации, в конце которой над ними сооружалась земляная курганная насыпь

Рис 1. Физическая карта Кемеровской области с обозначением месторасположения и нумерации памятников со средневековыми кремациями в Кузнецкой котловине

1 – Зимник; 2 – Порывайка; 3 – Озерки-1; 4 – Озерки-2; 5 – Титово; 6 – Калтышино-1; 7 – Калтышино-2; 8 – Ваганово-1; 9 – Шабаново-1; 10 – Шабаново-3; 11 – Шабаново-4; 12 – Торопово-1; 13 – Мусохраново-1; 14 – Мусохраново-3; 15 – Сапогово; 16 – Сапогово-1; 17 – Сапогово-2; 18 – Солнечный-1; 19 – Саратовка; 20 – Бирюля; 21 – Ур-Бедари; 22 – Ур-Бе-дари-1; 23 – Мостовая; 24 – Сидорово; 25 – Есаулка

Таблица 1. Датировка выделенных типов кремаций

|

Век |

г |

jynna 1 |

Группа 2 |

Группа 3 |

|||||||||

|

Тип 1 |

Тип 2 |

Тип 3 |

Тип 4 |

Тип 5 |

Тип 1 |

Тип 2 |

ТипЗ |

Тип 4 |

Тип 5 |

Тип 6 |

Тип 1 |

Тип 2 |

|

|

V |

|||||||||||||

|

VI |

|||||||||||||

|

VII |

|||||||||||||

|

VIII |

|||||||||||||

|

IX |

|||||||||||||

|

X |

|||||||||||||

|

XI |

|||||||||||||

|

XII |

|||||||||||||

|

XIII |

|||||||||||||

|

XIV |

|||||||||||||

( Илюшин , 2009. С. 95–105; 2021. С. 66, 73; Илюшин, Сулейменов , 1998. С. 80–81). Памятники, где был выявлен этот тип кремации, располагаются на удалении 1 км друг от друга в долине р. Касьмы (рис. 1). Это позволяет интерпретировать этот тип кремации как локальное этнокультурное явление.

Тип 2. Частичная кремация (трупообожжение) взрослого человека. Насчитывает 11 случаев на пяти погребальных памятниках: Сапогово-1, Мусохра-ново-1, Мусохраново-3, Торопово-1, Ур-Бедари-1, которые были датированы разными интервалами в пределах XII–XIV вв. ( Илюшин и др. , 1996. С. 62–63; Илюшин, Сулейменов , 1998. С. 84–85; Илюшин , 1999б. С. 55; 2005. С. 37–40; 2021. Фото 38, 42; и др.). Умерших клали в неглубокие грунтовые ямы или на уровне древней дневной поверхности, после чего над ними разводился погребальный костер. По мере горения могила засыпалась грунтом и сооружалась курганная насыпь. Лишь один случай такого захоронения был выявлен в долине р. Ур, а все остальные – в долине среднего течения р. Касьма в пределах Кузнецкого Присалаирья (рис. 1). Вероятно, этот тип кремации является локальным проявлением культуры этнической группы, проживавшей в долине р. Касьмы в XII–XIV вв.

Тип 3. Частичная кремация (трупообожжение) ребенка. Насчитывает два случая на погребальных памятниках Мусохраново-3 и Торопово-1, которые были датированы второй половиной XII – ХIII в. и XIII–ХIV вв. ( Илюшин , 1999б. С. 56; 2021. С. 73. Фото 41; Илюшин, Сулейменов , 1998. С. 84). Уникальность этих двух случаев состоит в том, что, как правило, детские захоронения на этих памятниках совершались по обряду ингумации. Расположение захоронений этого типа кремации в долине р. Касьмы (рис. 1) можно объяснить тем же, что и вышеописанный тип кремаций.

Тип 4. Частичная кремация (трупообожжение) человека и коня (-ей). Насчитывает семь случаев, выявленных на трех погребальных памятниках: Мусохра-ново-3, Торопово-1 и Ур-Бедари-1, которые датированы разными интервалами в пределах XII–XIV вв. ( Илюшин , 1999б. С. 55–56; 2005. С. 38–40; 2021. С. 73. Фото 39, 40; Илюшин, Сулейменов , 1998. С. 80–83; и др.). Особенностью этого типа является одновременное захоронение человека и коня в одной могиле, над которой разводился погребальный костер, который затем засыпался грунтом в процессе горения. Основная масса таких захоронений выявлена в долине среднего течения р. Касьмы и, видимо, связана с культурой одной из этнических групп, проживавших в этом месте в развитом Средневековье.

Тип 5. Частичная кремация (трупообожжение) человека и шкуры коня. Известен один случай, выявленный на курганном могильнике Ур-Бедари-1, датированном XII–ХIII вв. ( Илюшин , 2005. С. 40). Локальное явление в долине среднего течения р. Ур, которое, вероятно, возникло под воздействием культуры кыпчаков.

Тип 6. Частичная кремация животных. Насчитывает два случая, выявленных на курганных могильниках Сапогово и Ур-Бедари-1, которые датированы серединой VIII – серединой IX в. и XII–ХIII вв. ( Илюшин и др. , 1992; Илюшин , 2005. С. 40). На Сапогово в устье р. Касьмы (рис. 1) было выявлено захоронение 45 особей лис в грунтовой яме, перекрытой деревянным настилом, который в процессе горения был засыпан грунтом. Практически все особи были подвержены в разной степени воздействию огня. Это уникальное захоронение можно связывать с высоким социальным статусом погребенного человека в этом кургане ( Илюшин и др. , 1992. С. 14). В долине среднего течения р. Ур на могильнике Ур-Бедари-1 (рис. 1) над неглубокой могилой лошади был разведен костер и в процессе его горения был засыпан грунтом. Скелет лошади сохранился полностью, но был подвержен воздействию огня. Учитывая, что могильник Ур-Бе-дари-1 принадлежит мигрантам, погребавшим своих родственников по обряду ингумации с тушей коня ( Илюшин , 2005. С. 97), выявленный тип кремации можно объяснить как локальное явление – результат взаимной аккультурации пришлого и аборигенного населения.

Группа 3. Способ захоронения комбинированный – кремация на стороне и на месте погребения. Представлена двумя типами захоронений.

Тип 1. Полная кремация человека на стороне с тушей коня, частично подверженной воздействию огня на месте погребения. Известен один случай, выявленный на курганном могильнике Торопово-1, который датирован XIII–ХIV вв. (Илюшин, 1999б. С. 55). Захоронение кальцинированных косточек человека было совершено в неглубокой грунтовой яме, а рядом на уровне дневной поверхности была погребена лошадь, которая на этом месте была подвергнута частичному сожжению, в процессе которого была засыпана грунтом.

Тип 2. Полная кремация человека на стороне и полная кремация коня (-ей) на месте захоронения. Известен один случай, выявленный на курганной группе Мусохраново-1, датированной второй половиной XII – началом XIII в. ( Илюшин , 2021. С. 66; Илюшин, Бутьян , 2010. С. 175–184). Захоронение кальцинированных косточек человека было совершено в грунтовой яме, рядом с которой на уровне древней дневной поверхности был сооружен массивный настил из бересты и дерева. На этом сооружении были погребены две или три лошади, одна из которых была взнуздана. Затем на настиле был разведен погребальный костер. Туши и скелеты лошадей были полностью кремированы, а погребальный костер был засыпан грунтом, который под воздействием высоких температур образовал прокаленную линзу. Под ней были выявлены остатки настила, кальцинированные кости животных и археологические предметы, подверженные воздействию огня ( Илюшин , 2021. С. 18–19. Рис. 29. Фото. 21–23).

Подводя итоги типолого-хронологического исследования обряда кремации на территории Кузнецкой котловины в V–XIV вв., можно констатировать, что он динамично развивался во времени. В раннем Средневековье имели место четыре типа кремаций (табл. 1), среди которых преобладают погребения с полной кремацией человека на стороне с последующим захоронением его останков. Этот тип кремаций выявлен на всей территории региона в бассейнах р. Томь и р. Иня (рис. 1), что позволило выделить археолого-этнографический комплекс погребенных по обряду кремации на стороне и саратовской археологической культуры V–XIV вв. ( Илюшин , 2005. С. 81–96, 110–120). Тотальное превосходство этого типа кремаций фиксируется в раннем Средневековье. Три других типа кремаций в этот период (табл. 1) представлены единичными случаями, которые обусловлены подчеркиванием социального статуса погребенных и локальным этническим фактором.

В развитом Средневековье фиксируется 11 типов кремаций, два из которых имели место в предшествующий период и девять являются инновациями (табл. 1). Наибольшее разнообразие типов кремации (10 и 11 типов) фиксируется в XII и XIII вв. Такое разнообразие типов кремаций, вероятно, связано с процессом взаимной аккультурации аборигенного населения с пришлыми носителями кочевой тюркской и кыпчакской культур, мигрировавшими несколькими волнами в Кузнецкую котловину в начале II тыс. (Там же. С. 130–131). Взаимодействие культур и совместное проживание на одной территории привели к появлению в конце XII в. смешанного археолого-этнографического комплекса погребенных по обряду трупообожжения на месте захоронения с тушей или шкурой коня, который фиксируется на памятниках, расположенных в западной и северо-западной части Кузнецкой котловины (Там же. С. 105–108). Наибольшее их скопление зафиксировано в долине р. Касьмы (рис. 1), где, вероятно, сформировалась смешанная этническая группа, сочетающая в погребальном обряде культурные традиции аборигенов и мигрантов. Кыпчакское влияние фиксируется в появлении кремаций со шкурой лошади. Кроме этого, продолжают фиксироваться единичные новые типы кремаций с конями, указывающие на высокий социальный статус погребенных.

Список литературы Средневековые кремации в Кузнецкой котловине (типология и хронология)

- Бобров В. В., Васютин А. С., Онищенко С. С., 2010. Вагановский курганный некрополь IX в. н. э. в Присалаирье. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. 276 с.

- Борисов В. А., Илюшин А. М., Сулейменов М. Г., 2020. Новые материалы погребений средневековой элиты в урском археологическом микрорайоне // Теория и практика археологических исследований. № 1 (29). С. 7–22.

- Васютин А. С., Васютин С. А., Онищенко С. С., 2012. Калтышинский археологический микрорайон в конце VIII – первой половине XI в. н. э.: природа и культура (степное Присалаирье). Кемерово: Кемеровский гос. ун-т. 213 с.

- Васютин А. С., Кимеев В. М., 1996. Этноархеологический комплекс «Зимник» // Интеграция археологических и этнографических исследований: материалы IV Всерос. науч. семинара. Ч. 2 / Ред. В. И. Соболев и др. Новосибирск: Новосибирский гос. пед. ун-т; Омск: Омский гос. ун-т. С. 22–25.

- Васютин А. С., Онищенко С. С., 2001. Погребение по обряду трупосожжения с сопогребением шкуры коня на курганном могильнике Порывайка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. VII. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. C. 277–280.

- Васютин А. С., Ширин Ю. В., 2002. Курганная группа Порывайка // Аборигены и русские старожилы Притомья: материалы науч.-практ. конф. / Отв. ред. М. В. Кимеев. Кемерово; Городок: Кузбассвузиздат. С. 78–92.

- Илюшин А. М., 1990. Погребения по обряду кремации на могильнике Ур-Бедари (по раскопкам М. Г. Елькина в 1965 году) // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии / Ред. Ю. С. Худяков. Новосибирск: Ин-т истории, филологии и философии Сибирского отд. АН СССР. С. 46–61.

- Илюшин А. М., 1997. Курган-кладбище в долине р. Касьмы как источник по средневековой истории Кузнецкой котловины. Кемерово: Кузбассвузиздат. 119 с.

- Илюшин А. М., 1998. Курганная группа Шабаново-3 // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии / Ред. А. М. Илюшин. Кемерово; Гурьевск: Кузбасский гос. техн. ун-т. С. 54–78.

- Илюшин А. М., 1999. Могильник Саратовка: публикация материалов и опыт этноархеологического исследования. Кемерово: Кузбасский гос. техн. ун-т. 160 с.

- Илюшин А. М., 1999а. Население Кузнецкой котловины в период развитого средневековья (по материалам раскопок курганного могильника Торопово-1). Кемерово: Кузбасский гос. техн. ун-т. 208 с.

- Илюшин А. М., 2005. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. Кемерово: Кузбасский гос. техн. ун-т. 240 с.

- Илюшин А. М., 2009. Результаты раскопок Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 1. С. 95–105.

- Илюшин А. М., 2010. К вопросу о кыпчакском компоненте в культуре средневекового населения Кузнецкой котловины (по материалам раскопок Шабаново 9) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1 (12). С. 97–106.

- Илюшин А. М., 2017. Погребения воинов на Солнечном-1 из фонда археологических материалов музея-заповедника «Томская Писаница» // Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». Вып. 6. Кемерово. С. 10–23.

- Илюшин А. М., 2017а. Курганная группа Мостовая (классификация, типолого-хронологический и культурно-исторический анализ материалов) // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сб. материалов конф. Т. I. Кемерово: Западно-Сибирский науч. центр. С. 38–41.

- Илюшин А. М., 2021. Средневековые курганы в долине Касьмы. Кемерово: Кузбасский гос. техн. ун-т. 195 с.

- Илюшин А. М., Борисов В. А., 2013. Курганы развитой бронзы в долине реки Ур. Кемерово: Кузбасский гос. техн. ун-т. 304 с.

- Илюшин А. М., Бутьян В. А., 2010. Раскопки Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции 2009 года на курганной группе Мусохраново-1 // Вестник Кузбасского государственного технического университета. № 4. С. 175–184.

- Илюшин А. М., Ковалевский С. А., Сулейменов М. Г., 1996. Аварийные раскопки курганов близ с. Сапогово. Кемерово: Кузбассвузиздат. 206 с.

- Илюшин А. М., Сулейменов М. Г., 1998. Курганная группа Мусохраново-3 // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии / Ред. А. М. Илюшин. Кемерово; Гурьевск: Кузбасский гос. техн. ун-т. С. 79–106.

- Илюшин А. М., Сулейменов М. Г., Гузь В. Б., Стародубцев А. Г., 1992. Могильник Сапогово – памятник древнетюркской эпохи в Кузнецкой котловине. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т. 126 с.

- Ковалевский С. А., 2006. Погребально-поминальные памятники ирменской культуры на территории Кузнецкой котловины. Кемерово: Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. 111 с.

- Кузнецов Н. А., 2005. Есаульская курганная группа // Кузнецкая старина. Вып. 7 / Ред.: Ю. В. Ширина. Новокузнецк: Кузнецкая крепость. С. 46–76.

- Савинов Д. Г., 1997. Могильник Калтышино-1 (новые материалы по археологии начала II тыс. н. э.) // Памятники раннего средневековья Кузнецкой котловины / В. Н. Добжанский. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 77–99.

- Ширин Ю. В., 2003. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тысячелетия н. э. Новокузнецк: Кузнецкая крепость. 288 с.

- Эрдниев У. Э., 1957. К вопросу о возникновении древней металлургии в Кузбассе // Труды научной конференции по истории черной металлургии Кузбасса, посвященной 140-летию Гурьевского завода (1816–1956) / Ред. З. Г. Карпенко. Кемерово: Кемеровский гос. пед. ин-т. С. 272–297.