Средневековые находки из кожи с отпечатками зубов человека (по материалам Переяславля Рязанского)

Автор: Фатюнина О. А., Гуськов А. В., Васильева Т. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявленным по материалам средневекового Переяславля Рязанского образцам кожи с отпечатками зубов человека. Изучение характера отпечатков под микроскопом позволило установить несколько их видов. Преимущественно зубы оставляли вдавливания во время технологического процесса. Ремесленник, работая с кожей, с их помощью удерживал ее, скоблил, растягивал и жевал. Приводятся результаты стоматологического анализа вмятин от поверхностей зубов на кожаных изделиях.

Переяславль рязанский, средневековье, кожа, отпечатки зубов человека, технология работы с кожей

Короткий адрес: https://sciup.org/143178950

IDR: 143178950 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.157-167

Текст научной статьи Средневековые находки из кожи с отпечатками зубов человека (по материалам Переяславля Рязанского)

Обнаружение вмятин от человеческих зубов на артефактах из кожи стало возможным благодаря изучению не только форм кроя готовых изделий и отходов сапожного производства, но и внимательному осмотру поверхности кожи, на которой сохраняются следы, оставленные в процессе ее обработки.

Объектом исследования послужили разнообразные находки из кожи XV– XVI вв., обнаруженные в Кремле Переяславля Рязанского (совр. Рязань) на Житном (2004–2015 гг.) и Введенском (2016 г. – наст. вр.) раскопах (рук. работ д. и. н. В. И. Завьялов). Житный раскоп (площадь 160 кв. м) располагался в северо-западном районе Кремля, являвшемся административным центром Переяславля Рязанского, тогда как Введенский раскоп (364 кв. м) был разбит в юго-восточном районе, выполнявшем функции торгово-жилой зоны. Оба раскопа имеют мощные культурные напластования, характеризующиеся повышенной влажностью, прекрасно сохраняющей органические материалы.

Для темы исследования большой интерес представляет массовое скопление отходов из сапожной мастерской, обнаруженное в сезоне 2020 г. на Введенском раскопе. На площади 16 кв. м на глубине пласта в 20 см было найдено свыше 16 500 изделий, в основном обрезков первичного раскроя кожи.

Анализ коллекции кожи показал, что многие изделия имеют следы зубов человека. Наиболее отчетливо эти отпечатки видны сразу после извлечения кожи из мокрого культурного слоя. При последующем ее неизбежном высыхании и даже незначительной возникающей при этом деформации следы нивелируются и практически не прослеживаются. Несколько улучшает ситуацию повторное увлажнение кожи: на определенной стадии высыхания и при определенном ракурсе, индивидуальном для каждого образца, можно обнаружить рельеф зубных отпечатков. Прослеживается разная степень вдавливаний: четкие, слабые. Отпечатки челюстей могут располагаться одиночной полукруглой группой или несколькими группами, иногда они перекрывают друг друга, а в отдельных случаях даже сливаются друг с другом.

Зубные вдавливания присутствуют на обрезках края кожаного листа, обрезках первичного раскроя кожи, на обрезках вторичного раскроя, на сапожных деталях, на бытовых вещах. Оставлены они и на так называемой «подошвенной» коже, изготавливаемой мастерами-кожевниками, которые специализировались на работе с толстой жесткой кожей.

Изучение образцов было проведено под микроскопом Levenhuk DTX RTC4 при оптическом увеличении до 40 крат. По характеру отпечатков удалось проследить использование зубов по следующему назначению:

– технологическое;

– придавливание для сложения вдвое;

– функциональное;

– эксплуатационное.

Под технологическим назначением подразумеваются отпечатки, оставленные в результате технологического процесса:

-

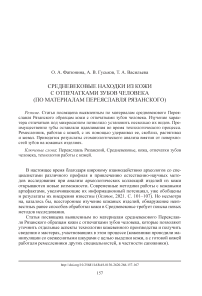

1. Удержание. Сильный зажим челюстями позволял удерживать и прочно фиксировать в нужном положении кожаный лист. Отпечатки отчетливы и часто

-

2. Скобление. В этом случае фиксируются неглубокие следы от скользящих движений зубами по поверхности мереи (рис. 3). Скобление могло применяться для удаления волоса, который остался после золения и после сбивания тупым инструментом.

-

3. Растягивание. Под микроскопом прослеживается скольжение зубов до момента прочной фиксации у края кожаного листа (рис. 4), при этом руками кожа оттягивалась движением «от себя». Заметно также, что кожа на этом участке действительно растянулась.

-

4. Жевание. Фиксируются хаотичные и неглубокие следы верхних и нижних зубов на коже (рис. 5; 6). Операция проводилась для размягчения кожи.

видны не только на мерее1, но и на бахтарме2 (рис. 1; 2). Возможно, зажимали кожу при сгонке волоса или при удалении мездры3.

Подобные технологические приемы задействования человеком собственных зубов в процессе работы с кожей известны по этнографическим материалам. Так, эскимосские женщины при удалении волос с кожи морских животных «чаще всего пользуются зубами; при этом они высасывают часть жира, который очень любят» ( Нансен , 1937. С. 282). Помимо такого обезжиривания кожи, как сообщает Нансен, «эскимоски много пользуются своими зубами, то для растягивания шкур, то для того, чтобы держать их при скоблении, то и для самого об-скабливания… Для эскимоски рот – третья рука…» (Там же. С. 285). Об этом же свидетельствует и Р. Амундсен: шкуру «нужно подвергнуть основательному об-жевыванию, чтобы сделать мягкой и достаточно гибкой», «когда кожа высохнет, ее обрабатывают зубами до необходимой степени мягкости» ( Амундсен , 1935. С. 218), «интересно смотреть, как кроит эскимосская женщина. У нее нет мела рисовать выкройку – но зато есть крепкие зубы. Шкура складывается по той форме, которую она должна будет принять, затем зубами делается разметка» (Там же. С. 237).

Разжевыванием кожи занимались и чукчи: «Если ремни нарезаны из свежей кожи, то после просушки они становятся твердыми… Чтобы сделать их более эластичными, ремни жуют, благодаря чему они увеличиваются в ширину…» ( Богораз , 1991. С. 165).

В публикациях, посвященных традиционной культуре обработки рыбьей кожи народами Нижнего Амура, указывается, что нанайцы, изготавливая нити из кожи рыб, нарезали их на тонкие полоски, которые затем вытягивали руками, прикусывая один конец зубами ( Глебова , 2017. С. 103). Известно, что алеуты «продавливали контур рисунка зубами» ( Грязева , 2010. С. 16).

Стоит отметить, что применительно к русскому Средневековью (XV–XVI вв.) и к более ранним периодам такие особенности выделки кож на археологическом материале до сих пор не прослеживались.

Но подобные следы на производственных отходах известны по материалам X–XI вв. в Англии, Шотландии, Германии ( Mould et al. , 2003. P. 3264– 3265). Несмотря на различные трактовки происхождения следов, зарубежные

Рис. 1. Следы удержания кожи зубами

Рис. 2. Следы удержания кожи зубами

Рис. 3. Следы скобления волоса на коже зубами

Рис. 4. Следы растягивания кожи зубами

Рис. 5. Следы жевания кожи

Рис. 6. Следы жевания кожи исследователи склоняются к выводу о том, что они – результат какого-то производственного процесса (Mould et al., 2003. P. 3265).

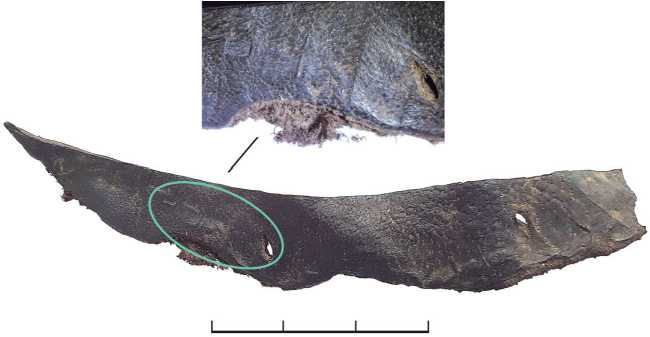

Возвращаясь к переяславль-рязанским находкам и их классификации, необходимо выделить еще одно использование зубов – прижимание с целью сложить кожу вдвое (рис. 7: 1 ). Чисто гипотетически можно предположить, что при сложении кожаного листа линию сгиба дополнительно прижали зубами, чтобы он не разворачивался. А затем этот участок кожи небрежно вырезали (о чем свидетельствуют скошенные боковые края и нижний неровный край) как непригодный к раскрою изделий.

Выявление других образцов с отпечатками говорит о том, что оставлены они не только занятыми в кожевенном производстве ремесленниками. Еще одно определяемое применение зубов – функциональное. Примером служит обрезок изделия, через прорезь которого продернут сложенный вдвое клапан. Артефакт является застежкой изделия/одежды (рис. 7: 2 ). Такая конструкция нуждалась в механическом воздействии для фиксации сложения, которое и было выполнено зубами.

Рис. 7. Отпечатки зубов человека на изделиях из кожи

1 – обрезок, сложенный вдвое; 2 – застежка; 3 – голенище сапога; 4, 5 – обрезки

Последняя определяемая категория назначения зубов – эксплуатационная, т. е. следы оставлены на вещи в процессе ее эксплуатации. Отпечатки человеческой челюсти зафиксированы на передней части двухчастного кососрезанного голенища, происходящего из слоя последней трети XV в. на Житном раскопе (рис. 7: 3 ). По расположению на удаленном расстоянии друг от друга верхней и нижней челюсти можно утверждать, что укус был совершен после того, как голенище сапога сложили вдоль, а потом поперек. Отпечатки верхней челюсти – центральные резцы, латеральные резцы, клыки; нижней – центральные резцы, боковые резцы, клыки. Далее зубной ряд не представлен, поскольку кожа голенища довольно толстая (3 мм даже после 10-летнего срока извлечения из культурного слоя). Так как была еще вторая часть голенища, кожа дальше не сминалась, она уперлась в уголки рта. В данном случае сапог, скорее всего, использовался как кляп.

Стоматологическому анализу были подвергнуты 16 экземпляров из случайной выборки. Исследовались как сами артефакты, так и их фотографии, сделанные микроскопом Levenhuk DTX RTC4 при оптическом увеличении до 40 крат под разным углом освещения и степенью освещенности при различном положении образца на исследовательской панели. Для изучения применялись методы осмотра, анализа глубины отпечатков с помощью градуированного зонда; был использован лабораторный 3D-сканер ZirkonZahn ARTI S600.

К сожалению, исследование образцов кожи в стоматологическом лабораторном 3D-сканере ZirkonZahn ARTI S600 не дало ожидаемых результатов. Подобный лабораторный блок – сканер – является оптическим и используется в стоматологии для получения цифровых 3D-моделей зубов и челюстей. Образец, установленный в аппарате для исследования, не воспринимался аппаратом, сканировался без передачи рельефа поверхности, что давало изображение на экране компьютера в виде просвета, имеющего форму рассматриваемого экземпляра.

Тем не менее удалось установить, что, судя по характеру окклюзионных отпечатков в представленных образцах, это закусы, оставленные разными людьми, а в пределах конкретного образца отпечатки идентичны. Этот вывод является косвенным свидетельством значительного количества ремесленников, занимавшихся обработкой кожи и пошивом кожаных изделий в Переяславле Рязанском в XV–XVI вв. Высказанное предположение согласуется с данными Писцовых книг по русским городам о том, что кожевники и сапожники представляли самые многочисленные ремесленные специальности ( Осипов , 2012. С. 96). Связано это с постоянно растущей потребностью населения в такой необходимой вещи, как обувь, а «каждый из кожевников выделывал относительно небольшое количество кож, что объясняется технологическими особенностями и возможностями производства» ( Курбатов , 2012. С. 69).

Половозрастное определение отпечатков позволяет сделать предварительный вывод о том, что это люди разного возраста. Об этом свидетельствует ширина каждого вдавливания и встречающаяся не везде равномерная глубина отпечатков и расстояние между зубами.

По характеру закусов не отмечается выраженной патологии прикуса. На всех закусах зубы стоят по дуге, лишь на четырех отпечатках видно нарушение легкой степени: поворот зуба в зубном ряду не более 15 градусов – тортоанома-лия (рис. 7: 5).

На одном образце заметны очень острые отпечатки (рис. 7: 4 ), возможно, режущих краев с острой вестибулярной поверхностью и вертикальной стертостью небной поверхности. Можно предположить, что вертикальная форма повышенной стираемости при глубоком резцовом перекрытии возникла при функциональной перегрузке этих отделов зубного ряда.

Четкая картина была получена на образце с наиболее информативными отпечатками пяти передних зубов (рис. 7: 5 ). По ним можно сказать, что это вмятины от верхних двух центральных резцов, двух латеральных и клыка. По рельефу видно, что все зубы имеют острые глубокие отпечатки режущих краев (т. е. это может быть человек до 30 лет), кроме одного центрального резца. Отпечаток этого резца имеет широкую фасетку стирания на режущем крае, менее погруженную в кожаные закусы. Разница погружения, промеренная градуированным зондом, составляет 1,2 мм. Это свидетельствует о повышенной стираемости зубов (по форме и состоянию режущих краев), локализованной (так как стерт только один зуб), декомпенсированной формы (отпечаток стертого зуба менее погружен в закусы на 1,2 мм). Можно предположить, что этим зубом удерживались твердые жесткие предметы (гвозди, иглы). Дополнительно прослеживается треугольный скол на стертой фасетке, возможно травматического происхождения. Зуб слегка развернут по оси. Отпечатки режущих краев между собой имеют промежутки между медиальными и латеральными поверхностями. То есть имеются тремы и диастема. Происхождение их может быть и не врожденного характера, а являться причиной пародонтальной миграции из-за наличия травматического узла в переднем отделе.

Таким образом, разработанная методика выявления и исследования кожаных изделий с отпечатками зубов представляется перспективной, поскольку позволяет уточнить характер работы с кожей в Средневековье и получить информацию об антропометрии русских ремесленников, основываясь на результатах стоматологических анализов. Полученные результаты можно будет сравнить с антропологическими данными применительно к рассматриваемому периоду и, возможно, определить профессиональные заболевания людей, занятых в кожевенно-сапожном производстве.

Список литературы Средневековые находки из кожи с отпечатками зубов человека (по материалам Переяславля Рязанского)

- Амундсен Р., 1935. Плавание Северозападным проходом на судне Йоа / Пер. М. П. Дьяконовой. Л.: Изд-во Гл. упр. Сев. мор. пути. 492 с.

- Богораз В. Г., 1991. Материальная культура чукчей. М.: Наука. 224 с.

- Глебова Е. В., 2017. Традиционная технология обработки рыбьей кожи коренными народами Нижнего Амура и ее трансформации в конце XX - начале XXI века // Культура и наука Дальнего Востока. № 2 (22). С. 99-108.

- Грязева И. В., 2010. Функции декора в народной обуви и его основные разновидности // Дизайн и технологии. № 16 (58). С. 14-17.

- Курбатов А. В., 2012. Кожевенное ремесло в средневековой России: дис.. д-ра ист. наук. СПб. 622 с.

- Нансен Ф., 1937. Собрание сочинений. Т. 1. На лыжах через Гренландию. Жизнь эскимосов / Пер. М. П. Дьяконовой. Л.: Изд-во Главсевморпути. 401 с.

- Осипов Д. О., 2012. Кожевенно-сапожное ремесло Великого Новгорода в свете письменных источников // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 2 (48). С. 96-103.

- Осипов Д. О., 2021. Использование современных методик при изучении археологических коллекций изделий из кожи // АЭАЕ. Т. 49. № 1. С. 101-107.

- Mould Q., Carlisle I., Cameron E., 2003. The Archaeology of York. Vol. 17. The Small Finds. Fasc. 16. Craft, Industry and Everyday Life: Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York. York: York Archaeological Trust for Excavation and Research. 390 p.