Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А. С. Уварова

Автор: Макаров Н.А., Красникова А.М., Зайцева И.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

Захоронения, состоящие из захоронений в центре Суздальского ландшафта, известны ученым в основном благодаря раскопкам, проведенным в середине 19 века. Облигационные погребальные комплексы XII-XII веков остались нетронутыми полевыми работами А. С. Уваров в этом важнейшем регионе средневековой Руси является актуальной, но чрезвычайно трудной задачей сегодня: в современном ландшафте следы курганов были утрачены. В этой статье собраны результаты последних полевых исследований вблизи села Шекшово, где выстроено одно из крупнейших захоронений в Суздальском поле и где 244 могильника с кремациями и оскорблениями были раскрыты благодаря раскопки, проведенные в 1852 году. В ходе полевых работ, проведенных в 2011-2012 годах, был создан участок захоронения, и были исследованы останки трех захоронений (с кремациями и ожогами), хотя они были полностью опущены вспашкой. В разрушенных захоронениях был обнаружен интересный набор деталей костюма и ювелирных украшений, которые были найдены в 10-12 числах: в их числе были расправы и поясные концы, звенящие кулоны разных видов, стеклянные и каменные бусы, а также куфические и западноевропейские монеты, которые были превращены в подвески. Уникальная находка - маленький боевой топор с серебряной инкрустацией, с изображением креста и тамги-символов в форме двухстороннего персонала и трезубца. Тамга в форме трезубца с треугольником на среднем зубе похожа на княжеские знаки, установленные на монете Владимира и Ярослава и обозначаемые как их персональные знаки. Нахождение маленького топора свидетельствует о присутствии администраторов княжества в центрах средневекового русского поселения, которые складывались в начале 11-го века на северо-востоке Руси, а именно на территориях, которые до недавнего времени считалось, что они управляются местным дворянством и мало затронуты, будучи объединенными в княжество.

Cредневековая русь, курганные могильники, суздальская зем-ля, погребальный обряд, кремации, ингумации, древнерусское парадное оружие, знаки рюриковичей, княжеская администрация

Короткий адрес: https://sciup.org/14328549

IDR: 14328549

Текст научной статьи Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А. С. Уварова

Центр средневековой Суздальской земли, Суздальское Ополье – одна из тех областей России, где «курганная археология» в XIX в. делала свои первые шаги и где курганные некрополи X-XII вв. оказались в максимальной степени разрушены, так что сегодня здесь можно идентифицировать лишь несколько могильников со слабо читаемыми насыпями. История раскопок А.С. Уварова во Владимирской губернии в 1851–1854 гг. хорошо известна в археологии ( Уваров , 1872; Спицын , 1905; Рябинин , 1979, Макаров, Красникова, Карпухин , 2008). Высказанные А.А. Спицыным оценки этих раскопок как «утраты Владимирских курганов» ( Спицын , 1905. С. 90) пересмотрены современными исследователями, показавшими, что составленная А.С. Уваровым документация содержит достаточно точную, хотя и лаконичную, информацию о памятниках, на которых производились раскопки ( Рябинин , 1979; Лапшин, Мухина , 1988; Седова , 1997. С. 35-37). Тем не менее, слова А.А. Спицына о том, что А.С. Уваров «основательно очистил Владимирскую землю от курганов» ( Спицын , 1905. С. 88) во многом справедливы. Поиски курганных могильников, проведенные в 1960-1970-е гг., позволили выбрать для новых раскопок лишь единичные памятники. Три таких могильника были исследованы в 1960–1980-х гг. ( Седова , 1997. С.41–42, 146–164; Глазов , 1974. С. 45, 46). Основным источником новых данных о погребальных традициях Суздальской земли стал некрополь на Михайловской стороне г. Суздаля вблизи устья р. Мжары, в котором М.В. Седова и М.А. Сабурова исследовали 100 курганов с погребениями XI–XII вв.

Приступив в 2001 г. к новому обследованию центра Суздальской земли, Суздальская экспедиция ИА РАН поставила одной из своих задач выявление средневековых погребальных памятников вблизи поселенческих комплексов и разведки на участках, где, согласно полевой документации А.С. Уварова, локализованы курганные группы, подвергавшиеся раскопкам в 1851–52 гг. На обследованных в 2001–2012 гг. участках Суздальского Ополья находились 27 курганных могильников. Данные о 24 из этих памятников содержатся в дневниках и картографических материалах А.С. Уварова, 3 могильника (Новоселки, Суво-ротское, Васильково 5) остались ему неизвестны. Насыпи четырех курганных могильников в настоящее время видны в рельефе (Михайловский, Василько-во 5, Павловское, Суворотское). Местоположение 15 курганных могильников относительно точно определено по материалам топографических планов из «Уваровского альбома» (Макаров, Красникова, Карпухин, 2009), однако остатки раскопанных курганных насыпей зафиксированы лишь в 4 из этих пунктов, в остальных случаях площадки выровнены распашкой или заняты современной застройкой. Раскопками в одном из этих пунктов (Троица-Берег 5) выявлены курганные ровики с развалами сосудов XII–XIII вв., при этом каких-либо остатков самих насыпей обнаружить не удалось (Красникова, 2007).

Кроме того, в 11 пунктах на территории средневековых поселений или вблизи них зафиксированы находки костей человека, происходящие, очевидно, из грунтовых могильников, часть которых относится к позднему средневековью и раннему новому времени, а другие – к домонгольской эпохе. Два средневековых грунтовых могильника с погребениями второй половины XI – первой половины XII в. и второй половины XII–XIII в. открыты при раскопках на площадках селищ Весь 5 и Шекшово 2 ( Федорина, Красникова, Меснянкина , 2008. С. 34). Установлено, таким образом, что курганный обряд не был повсеместно практикуемой нормой в центре Суздальской земли – помимо курганных могильников здесь существовали грунтовые, в которых места погребений не были отмечены земляными насыпями ( Макаров, Красникова, Карпухин , 2009. С. 452–454).

Продолжением этих работ стали поиски остатков одного из самых крупных в округе Суздаля могильников, в котором А.С. Уваровым была исследована большая серия погребений (X–XII вв.), сопровождавшихся выразительным и многочисленным инвентарем, – могильника у с. Шекшово, расположенного на возвышенности на левом берегу р. Урды, притока р. Ирмес в Ивановской обл. Летом 1852 г. в урочище Половецкая лужа за селом «Шокшово» в течение 9 дней при участии в работах от 60 до 111 человек были раскопаны 244 курганные насыпи (ГИМ ОПИ ф. 17, оп. 1, д. 210, лл. 31–46 об.). Никаких внешних следов средневековых погребальных сооружений в настоящее время здесь не сохранилось. Среди погребений более 35% было совершено по обряду кремации. В составе вещевых комплексов встречены оружие, предметы снаряжения коня и всадника, поясные наборы, шумящие украшения, весы, гирьки, предметы импорта, денарии и дирхемы. Практически полная депаспортизация коллекции из раскопок «Владимирских курганов», хранящейся в ГИМ, позволяет идентифицировать лишь отдельные предметы, происходящие из Шекшовских комплексов ( Лапшин , 1985).

Полностью снивелированный в настоящее время курганный могильник был обнаружен в 2011 г. путем закладки разведочных раскопов на возвышенности к северу от селища Шекшово 2 – основного поселения Шекшовского археологического комплекса (см. цв. вклейку, рис. VIII). В одном из четырех раскопов

2011 г. выявлено и вскрыто основание курганной насыпи, не читаемое на современной поверхности. При обследовании поверхности возвышенности собраны фрагментированные кости человека и около 130 средневековых артефактов, зона распространения которых позволяет определить минимальную площадь могильника. Комплекс находок и общая топографическая ситуация позволили идентифицировать найденный памятник с курганами в урочище Половецкая лужа, называемыми Валганы, данные о которых содержатся в дневнике А.С Уварова 1852 г. В 2012 г. здесь был заложен еще один раскоп площадью около 300 м2, в котором обнаружены остатки по меньшей мере двух снивелированных курганов (см. цв. вклейку, рис. IX). Полевые работы 2011–2012 гг. показали, что, хотя облик местности и средневековых погребальных сооружений коренным образом изменился в результате многовековой распашки и раскопок 1852 г., на площадке могильника сохранились ненарушенные погребальные комплексы, основания курганных насыпей и окружавшие их ровики, а также многочисленный вещевой инвентарь, происходящий, очевидно, из разрушенных погребений.

Раскоп 2011 г. площадью около 270 м2 располагался на вершине возвышенности, за пределами зоны распространения средневековых бронзовых украшений на пашне, ближе к ложбине, отделяющей могильник от селища Шекшово 2. В границах раскопа выявлена подовальная площадка кургана размерами 17×18 м (курган 1), частично окружающий ее ровик с перемычкой и край площадки второго кургана (курган 2), перекрытые пахотным горизонтом мощностью до 0,35–0,4 м. Этот слой не содержал средневековых находок за исключением отдельных мелких фрагментов керамики и железного ножа. Следы разрушенной насыпи сохранились в виде тонкой прослойки коричневатого суглинка только на отдельных участках в центре площадки и в ровике, в который он был перемещен в результате сползания и нивелировки. Ровик с северо-восточной стороны кургана удалось расчистить полностью, его ширина составила около 5,4 м при глубине 0,96 м. В придонной части ровика с северной стороны площадки обнаружен развал средневекового лепного сосуда. В центре курганной площадки, с небольшим смещением к северо-востоку, под пахотным слоем расчищены два средневековых предмета – литая серебряная подковообразная фибула с гран-чатыми головками, под которой сохранился фрагмент ткани, а в 15 см к северу от нее – железный топор с серебряной инкрустацией и остатками деревянной рукояти (см. цв. вклейку, рис. X), ориентированный лезвием на СЗ, рукоятью на ЮЗ. Очевидно, эти вещи сопровождали мужское погребение, помещенное на дневной поверхности и полностью разрушенное распашкой. Площадка была прорезана несколькими материковыми ямами неправильной и подовальной формы, заполненными слабо перемешанным суглинистым грунтом, очевидно, вырытыми до начала интенсивной распашки насыпи. В одной из них, располагавшейся в южной части площадки кургана, подовальной в плане, размерами 2,2×1,2 м и глубиной до 0,4 м от поверхности материка, вытянутой по оси З–В с небольшим отклонением, обнаружены разрозненные переотложенные кости, принадлежавшие нескольким индивидам: крупный фрагмент лобной кости подростка, а также первый верхний правый резец и левая ладьевидная кость взрослого индивида. Таким образом, эту яму, содержавшую переотложенные человеческие останки, можно связывать с антропогенным нарушением целостности кургана, произошедшим до начала активного сельскохозяйственного использования этого участка.

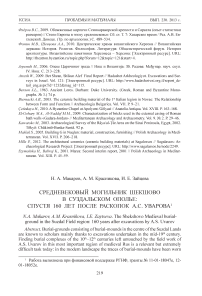

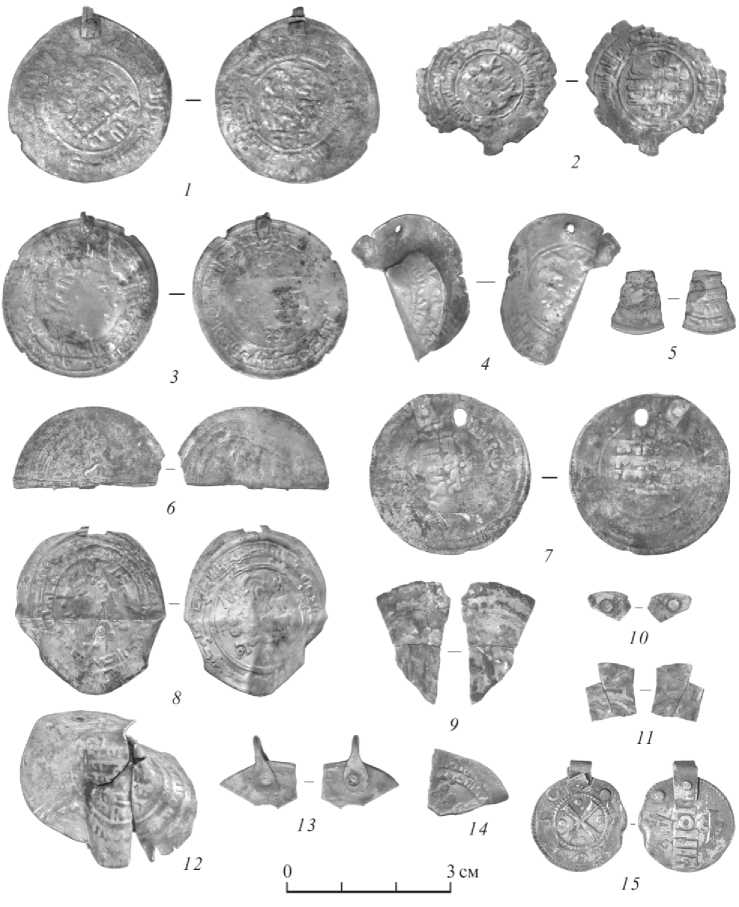

Проведение в 2011–2012 гг. сборов средневековых вещей с поверхности с точной привязкой находок на плане позволило не только собрать значительную по объему коллекцию, но и выделить зоны, где концентрация предметов, а значит и погребений, была, очевидно, наиболее высокой. Находки дали существенный дополнительный материал для характеристики погребального памятника. Основную массу их составили предметы из цветного металла и серебра, украшения женского костюма, мужская поясная гарнитура и бытовые вещи. В коллекции 7 дирхемов саманидского и булгарского чекана X в. и их обломков (табл. 1), из которых 4 целые монеты имеют ушки или отверстия для подвешивания, и денарий с ушком (Оттон I, Кельн, 936–962)2 (рис. 1, 1–7, 15 ). Выразительную группу составляют детали мужских поясов: 12 ременных бляшек (сердцевидная, пятиугольная с декором, прямоугольные и полукруглые с прорезью, квадратные, круглая, сделанная в наборной технике, с кольцом на ушке) и два наконечника ремней (рис. 2, 2–15 ). Проанализировав распространение находок поясной гарнитуры, можно говорить о присутствии в сборах деталей по меньшей мере 6 поясных наборов, что сопоставимо с могильником Минино 2 на Кубенском оз. ( Зайцева , 2008. С. 93), где реконструируются 8 поясных наборов; с двумя грунтовыми могильниками Крутика Кладовками 1 и 2, где насчитываются 12 наборов ( Захаров , Меснянкина, 2012. С. 22); с ярославскими курганными некрополями Петровское и Михайловское, где отмечены соответственно 4 и 6 поясных наборов ( Мальм , 1963. С. 64).

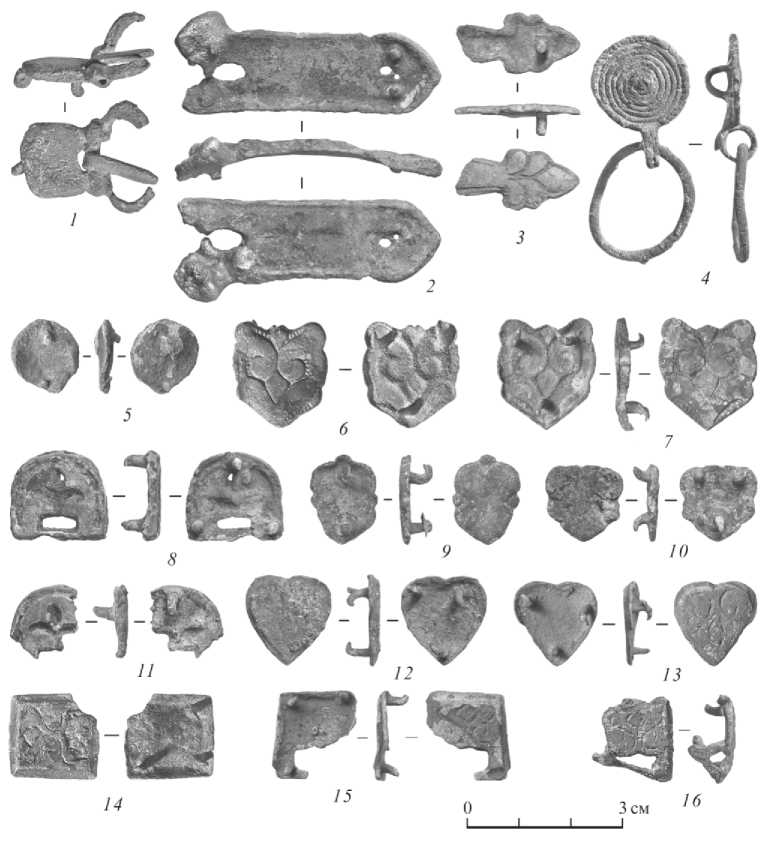

Среди украшений женского костюма – 14 фрагментов браслетов, в том числе пластинчатые, орнаментированные зубчатым колесиком и «волчьим зубом», круглопроволочный с утолщенными концами и литой ладьевидный; два бронзовых широкосрединных перстня и серебряный пластинчатый перстень, орнаментированный «волчьим зубом», с завязанными концами; овальная подвеска с изображением переплетенного зверя скандинавского облика, фрагмент бронзовой подковообразной фибулы, два бронзовых крестопрорезных бубенчика. Выразительную группу составляют украшения поволжско-финского облика, сделанные в наборной технике: 9 бутылковидных привесок, 2 привески-лапки, 2 полутрубчатые привески, 3 фрагмента ложноплетеных подвесок-коньков, 2 колоколовидные подвески, 3 фрагмента треугольных каркасных подвесок, ложноплетеная умбоновидная бляха, двуспиральная накладка с ушками для крепления на оборотной стороне (рис. 3, 1, 3–10, 13–17 ). Многие предметы из цветных металлов имеют следы пребывания в огне, в числе находок 10 мелких неопределимых фрагментов оплавленной бронзы. Железных вещей всего 17, среди них 8 ножей, в том числе три узколезвийных с толстым обушком, фрагмент пружинных ножниц, два лезвия топоров, звено цепи и вертлюг с перекрученной средней частью, подпружная пряжка (вероятно, позднесредневековая). Наиболее выразительная находка – небольшой, сильно корродированный боевой топорик с прямой верхней гранью, узкой шейкой и оттянутым вниз лезвием.

Рис. 1. Могильник Шекшово 9. Монеты из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

Набор вещей характерен для погребальных памятников Х–XI вв., аналогичные вещи происходят из коллекции раскопок курганов 1852 г. в Шекшове. Также следует отметить, что отдельные находки, среди которых монета-чешуйка Иван IV Грозного (1535–1547 гг.) и железная подпружная пряжка, относящиеся к позднесредневековому времени, указывают на то, что в этот период место могильника было посещаемо; возможно, участок использовался в хозяйственных

Таблица 1. Могильник Шекшово 9. Восточные монеты из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

|

№ |

Определение |

Дата |

|

1. |

Саманиды, Мансур I ибн Нух, 365 г.х. |

975/976 гг. |

|

2. |

Саманиды, ‘Абд ал-Малик ибн. Нух, Нисабур, 345 г.х. |

956/967 гг. |

|

3. |

Саманиды, Мансур I ибн Нух, Бухара, 358 г.х. |

968/969 гг. |

|

4. |

Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 323 г.х. |

934/935 гг. |

|

5. |

Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены |

X в. |

|

6. |

Волжские булгары, Микаил б. Джа‘фар(?), подражательный дирхам с двумя оборотными сторонами, имя эмитента везде сильно затерто, но первые две буквы по очертаниям похожи на первые две буквы в имени Микаила |

|

|

7. |

Саманиды, ‘Абд ал-Малик б. Нух, Бухара, 348 г.х. |

959/960 г. |

|

8. |

Саманиды, Ахмад б. Исма’ил, Андараба, 300 г.х. |

912/913 г. |

|

9. |

Бувайхиды или Зийариды, фрагмент с именем халифа ал-Мути’ и лакабом бувайхидского амира Рукн ад-даула Абу ‘Али, место и год чеканки отломлены, 335–364 гг.х. |

947–975 гг. |

|

10. |

Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены |

|

|

11. |

Саманиды(?), имя амира, место и год чеканки отломлены |

X в. |

|

12. |

Саманиды, Нух б. Наср, Балх. Тип дирхама с широким полем, 3(40?) г.х. |

|

|

13. |

Династия, эмитент, место и год чеканки не установлены |

X в. |

|

14. |

Саманиды, имя амира, место и год чеканки отломлены |

X в. |

Примечание . № 1–7 – сборы 2011–2012 гг., № 8–14 – раскоп 2012 г. (№ 14 – погребение 1).

Определения к. и. н. А.А. Гомзина .

целях. Наконец, заслуживает внимания присутствие в коллекции трех медных монет XIX в., одна из которых – полушка 1850 г. – соотносима по времени с уваровскими раскопками.

Раскоп 2012 г. был заложен в одной из зон концентрации находок на вершине возвышенности в 60 м к востоку от раскопа 2011 г. На открытой площади выявлены два полных основания курганных насыпей и серия подовальных и подковообразных в плане ям, которые можно интерпретировать как ровики (см. цв. вклейку, рис. IX). Остатки насыпей не были видны при визуальном осмотре территории до начала полевых работ. Они были перекрыты пахотным слоем мощностью 25–35 см, представлявшим собой серо-коричневый опесчаненный слабо гумусированный суглинок, содержавший фрагменты лепной и круговой керамики эпохи средневековья, фрагменты керамики нового времени, более 200 средневековых предметов из стекла, камня, цветного металла и железа, кальцинированные кости и современный бытовой мусор. По меньшей мере 20% находок из этого горизонта носит очевидные следы пребывания в огне.

В коллекции средневековых предметов, собранных в пахотном слое при его разборке и промывке, самую многочисленную группу составляют находки из цветного металла (93 экз.). Среди 6 дирхемов (2 целых и 4 фрагмента) определи-

Рис. 2. Могильник Шекшово 9. Детали поясной гарнитуры из раскопок и сборов 2011–2012 гг.

мы монеты X в. саманидского и бувайхидского или зийаридского чекана (рис. 1, 8–13). Представлено еще 14 предметов, изготовленных из серебра или содержащих в своем составе значительное его количество: фрагмент витой гривны, фрагмент пластинчатого перстня, капли серебра, оплавленные предметы, фрагменты пластинок и проволоки. В числе бронзовых украшений перстнеобразное височное кольцо, три фрагмента пластинчатых браслетов, два фрагмента перстней (один из которых широкосрединный с валиками), поясная прямоугольная накладка с прорезью (рис. 2, 16), грушевидный крестопрорезной бубенчик и более 30 целых и фрагментированных шумящих украшений. Среди последних подвеска-конек, 2 фрагмента треугольных каркасных подвесок, полутрубчатая подвеска, 2 привески-лапки, привеска-бубенчик, 7 бутылковидных привесок, колоколовидная подвеска (рис. 3, 2, 11, 12). Часть предметов представляют собой неопределимые оплавленные фрагменты. Изделия из стекла представлены 45 находками. Среди них 9 бисерин, 11 полосатых и, главным образом, желтых бусин-лимонок, серебростеклянная бусина, мозаичная бусина, эллипсоидная темно-зеленая с волнистым декором, навитые зонные и кольцевидные бусы, фрагменты перстня из светло-синего стекла, а также несколько оплавленных стеклянных предметов, не поддающихся типологическому определению. Собраны также 4 сердоликовые призматические бусины. Определимые предметы из железа немногочисленны - 5 ножей, два клина от топора, кольцо. Единственные определимые изделия из кости и рога – 4 фрагмента расчесок.

Более 65% от всей массы находок из пахотного слоя обнаружено над основанием кургана 3 (по общей нумерации), выявленным в восточной части раскопа. Оно представляло собой практически круглую площадку диаметром 10,6 м, окруженную кольцевым ровиком (глубина 0,22–0,44 м, ширина 2–2,5 м) с материковой перемычкой. В заполнении ровика найдены 6 керамических развалов, 4 оплавленных бронзовых предмета и один неопределимый железный предмет. Поверхность площадки кургана сильно повреждена глубокими пахотными бороздами, однако никаких следов могильной ямы или поздних раскопов на ней не обнаружено. Среди кальцинированных костей, собранных в пахоте над площадкой кургана, были обнаружены фрагмент стенки бедренной кости взрослого индивида, 2 фрагмента стенки бедренной кости взрослого человека, фрагмент свода черепа со следами железного предмета, фрагмент внешнего края глазницы (предположительно – мужчина), фрагмент корня зуба (моляра). Состояние найденных фрагментов соответствует результатам высокотемпературной костровой кремации. Плохая сохранность и малое количество фрагментов затрудняют определение числа индивидов, останки которых могли быть захоронены в кургане3. Присутствие в пахотном слое, перекрывшем основание кургана, средневековых украшений из цветного металла и стеклянных бус, в том числе со следами пребывания в огне, в комплексе с мелкими кальцинированными костями животных и человека, позволяет предполагать, что в кургане 3 на уровне горизонта были помещены остатки одного или нескольких погребений по обряду кремации, которые впоследствии разрушила распашка.

Подовальная площадка кургана 4 размерами около 4×6 м располагалась в центре раскопа и была окружена полукольцом ровика с северной и восточной сторон и, вероятно, отдельной ямой с южной стороны. Ровик с восточной стороны был общим для двух открытых курганов. На площадке открыта подпрямоугольная могильная яма размерами 2,9х0,8-1,2 м, ориентированная по направлению З-В с небольшим отклонением к югу. В яме, на глубине 0,2 м от материковой поверхности, открыто погребение подростка 13–14 лет, погребенного по обряду ингумации. Костяк лежал вытянуто на спине, головой на запад с не-

Рис. 3. Могильник Шекшово 9. Шумящие украшения из раскопок и сборов в 2011–2012 гг.

большим отклонением к северу. На вытянутой вдоль тела правой руке индивида, в области запястья, найден бронзовый пластинчатый браслет с расширяющимися концами и зигзагообразным орнаментом. В области живота слева найден бронзовый широкосрединный перстень с завязанными концами, аналогичный серебряный перстень расчищен слева от левой бедренной кости. Между ним и бедренной костью находился железный нож с костяной (?) рукоятью, лежавший вдоль бедра острием вниз. Еще один бронзовый широкосрединный перстень с завязанными концами лежал в области ног. В ногах погребенного стояли 2 лепных горшка, в этой же части могильной ямы расчищен фрагмент саманидского дирхема X в. (рис. 1, 14 ), видимо, завернутый в тонкую ткань. Погребение можно датировать временем не позднее конца X – начала XI в.

Очевидно, курганные насыпи, остатки которых открыты в раскопе 2012 г., были невысоки. В пользу этого говорит соотношение достаточно больших размеров площадок и ограниченных внутренних объемов ровиков, не позволяющих извлечь значительный объем грунта и, соответственно, возвести высокую насыпь. Кроме того, в ровиках, стенки которых достаточно пологие, не зафиксировано следов оползания грунта, составлявшего насыпи, что, например, отмечалось при раскопках высоких насыпей с крутыми склонами.

Почти во всех ровиках, часть из которых относилась к описанных выше курганным площадкам, в заполнении, составленном слабо гумусированным опес-чаненным суглинком с включениями угля, проработанным процессами почвообразования, были обнаружены развалы керамических сосудов. Из них – 9 лепных, 4 средневековых круговых, 3 позднесредневековых. Рассматривая распределение развалов, можно отметить, что лепные встречены во всех ровиках, круговые средневековые – только в восточной и юго-восточной части заполнения ровика кургана 3 (2 развала), в центре раскопа в ровике между курганами 3 и 4, а также у западного борта раскопа, в яме, возможно соотносящейся с курганом 4. Позднесредневековые развалы открыты в юго-восточной части заполнения ровика 3 (2 развала) и в юго-западном углу раскопа, в ровике, возможно соотносящемся с курганом 4. Исходя из отмеченных выше особенностей распределения материала, можно предполагать, что ровики в южной части раскопа заполнялись дольше, т. е. рядом не отмечено интенсивной деятельности, ускорившей заполнение объектов.

Несколько отличается ровик в северной части раскопа, расположенный рядом с курганом 4, в заполнении которого встречена только лепная керамика. Особенности стратиграфии его заполнения, комплекс обнаруженных находок – а среди них были бронзовая пластинчатая прорезная подвеска-петушок «владимирского» типа с шумящими привесками (группа I, тип IV, по Е.А. Рябинину (1981. С. 18, 19), найденная в верхней части заполнения, 4 стеклянных навитых бусины темно-оливкового цвета с белым пластичным декором, янтарная кольцевидная бусина, навитая рифленая полупрозрачная синяя бусина, найденные в нижней части заполнения ровика, – позволяют говорить об использовании этого участка во второй половине XII – первой половине XIII в., возможно приведшем к разрушению ранних насыпей и засыпке их ровиков. При этом нельзя не отметить достаточно компактное размещение набора бус, которое позволяет предположить, что они представляют собой остатки погребального инвентаря грунтового погребения XII – начала XIII в., вероятно совершенного в межкурганном пространстве (в ровике или зоне, не вошедшей в раскоп) и также разрушенного в более позднее время.

С учетом находок, собранных в ровике в северной части раскопа, можно говорить по меньшей мере о двух этапах использования открытой площади в качестве могильника в эпоху средневековья: конце X – начале XI в. и, вероятно, XII – начале XIII в. Основная масса находок связана с погребальными комплексами X – начала XI в.

Рассматривая общий состав коллекции из сборов и раскопок 2011–2012 гг., следует отметить присутствие в ней значительных серий однотипных вещей и достаточно ограниченный набор категорий украшений. Основной массив типо- логически определимых находок представлен элементами костюма – мужского, который маркируют, главным образом, детали поясной гарнитуры (рис. 2), и женского, в состав которого входят украшения из цветных металлов древнерусского и финского облика (рис. 3) и стеклянные и каменные бусы. Гораздо менее многочисленна категория бытовых предметов, представленная в основном находками ножей. Следующая заметная часть коллекции – монеты, главным образом восточного происхождения (рис. 1). Предметы вооружения представлены единичными экземплярами – наконечником стрелы, найденным в развале керамики в одном из ровиков 2012 г., и 2 топориками, один из которых найден в пахотном горизонте, а второй – на площадке кургана 1. Последняя находка выделяется своим необычным обликом как в шекшовской коллекции, так и в целом среди предметов древнерусского вооружения.

Топорик (вес ок. 240 г., длина лезвия – 13,5 см, ширина лезвия – 9,4 см) принадлежит к типу IV, по А.Н. Кирпичникову (так называемые топоры с вырезным обухом), вошедшему в обиход в X в. и получившему широкое распространение в XI–XII вв. ( Кирпичников , 1966. С. 36, 37). От стандартных топориков этого типа он отличается серебряной инкрустацией, покрывающей шейку и обух (см. цв. вклейку, рис. X). Орнамент, составленный из рядов раскованной серебряной проволоки, представляет собой рамку, ограниченную узкой полосой с рисунком в виде елочки. Центральное поле разделено надвое двумя полосками с поперечными насечками, перехватывающими шейку топорика. Внутри рамки на боковых сторонах обуха – сложные фигуры в виде ромбов, образованных плетенкой. На шейке внутри рамки с одной стороны – изображение прямоконечного креста с длинной нижней лопастью, с другой стороны – изображение двузубца с треугольным выступом в основании и отогнутыми наружу зубцами, сильно поврежденные коррозией. На тыльной стороне обуха просматриваются плохо сохранившиеся фигуры (возможно, это композиция в виде двух стрел, обращенных остриями друг к другу, или плетенка), точный их рисунок неясен из-за многочисленных утрат. На торцевой части шейки – изображение трезубца с треугольником в основании, заключенное в геометрическую рамку. Трезубец, как и двузубец на боковой грани, имеет четкие очертания, это узнаваемые знаки, а не орнаментальные фигуры.

Топорики с серебряной инкрустацией – парадное оружие XI–XII вв., представленное немногочисленной группой находок, происходящих с территории Северной Руси, Волжской Булгарии, Скандинавии, Прибалтики и Польши. Значительная часть топориков – случайные находки, лишь немногие происходят из раскопок и надлежащим образом документированы. Среди топориков с серебряным декором выделяются предметы, образующие стандартные серии с близкой орнаментацией, и индивидуальные образцы. Орнаментированных топориков с вырезным обухом всего известно около двух десятков, восемь из них, с учетом шекшовского, происходят с территории Руси ( Спицын , 1915; Корзухина , 1966; Кирпичников , 1966. С. 35–37; Макаров , 1988; Janowski , 2010). Топорик из Шекшова, безусловно, представляет собой индивидуальное изделие, хотя принцип расположения орнамента и некоторые элементы композиции (например, бордюр, образующий треугольное поле), являются общими для топоров этой группы.

Тамга в виде трезубца с треугольником на среднем зубце близка трезубцам с прямым завершением среднего зубца и с кружком на среднем зубце, которые помещены на монетах Владимира и Ярослава и идентифицируются как их личные знаки. Двузубец рассматривается как общий родовой знак князей Рюрикова дома ( Молчанов , 2010. С. 612–621; 2012. С. 444–447). Использование этого тамго-образного знака ограничено X – началом XI в. Очевидно, тамга с треугольником на среднем зубце трезубца могла принадлежать кому-то из ближайших родичей Владимира и Ярослава. Не располагая данными для точной персональной атрибуции тамгообразного знака на торце топорика, мы, тем не менее, можем надежно относить его к кругу эмблематики конца X – начала XI в. и датировать топорик этим временем (подробнее см.: Макаров, Зайцева, Красникова , 2013. С. 438–443).

Происходящая из того же кургана серебряная позолоченная подковообразная фибула с гранчатыми головками украшена рельефным орнаментом, образованным фигурами в виде полукруглых лепестков и круглых жемчужин. Фибула принадлежит к редкому варианту подковообразных застежек, аналогии ей известны среди находок из Полтавской губернии (Древности Приднепровья, 1902. С. 34. Табл. XVIII, 303 ) и в коллекции из раскопок владимирских курганов ( Спицын , 1905. С. 120, 147. Рис. 253). Однако облик предмета указывает скорее на его балтийское происхождение. Находки подковообразных и кольцевидных фибул, служивших, очевидно, для скрепления плаща, представлены в целом ряде мужских погребений X – начала XI в., в том числе содержащих предметы вооружения и воинского снаряжения.

Находка орнаментированного топорика с княжескими двузубцем и трезубцем в Шекшовском могильнике замечательна во многих отношениях. Это один из наиболее ранних образцов парадного вооружения такого рода, найденных на территории Руси. Находка расширяет немногочисленный ряд тамгообразных княжеских знаков конца X – начала XI в., известных сегодня науке. Очевидно, топор, как и найденная рядом с ним серебряная застежка-фибула, сопровождали погребение высокопоставленного представителя княжеской власти. Таким образом, парадный топорик свидетельствует о присутствии в начале XI в. княжеской администрации в формирующихся центрах древнерусского расселения на Северо-Востоке Руси, на территориях, которые, как еще недавно считалось, долгое время находились под управлением местной знати и были мало затронуты окняжением.

Раскопки в Шекшове дали важные материалы для характеристики одного из наиболее ярких погребальных памятников Суздальской земли и позволили точнее «прочесть» лаконичную полевую документацию середины XIX в., составленную А.С. Уваровым и К.Н. Тихонравовым. Очевидно, что Шекшово представляло собой крупный некрополь с курганами, содержавшими кремации и ингумации, при этом высокие погребальные насыпи сочетались в нем с небольшими курганами и грунтовыми захоронениями. Продолжительность функционирования могильника по имеющимся материалам может быть определена в рамках второй половины X – второй половины XII в. Участок с погребениями X в. по обряду кремации занимал, вероятно, значительную площадь. Облик культуры этого времени в большой степени определяли поволжско-финские традиции, о чем свидетельствуют многочисленные находки украшений, изготовленных в наборной технике. Ладьевидный браслет, овальная подвеска со стилизованным изображением перепле- тенного зверя, ножи с узким клиновидным лезвием отражают присутствие в этом комплексе северо-западных компонентов. Погребения по обряду ингумации с западной ориентировкой в грунтовых ямах появились в Шекшовском могильнике не позднее начала XI в. Остается неясным, следует ли видеть в этом одномоментную смену погребальных традиций или два обряда продолжали сосуществовать в течение некоторого времени.

Хотя материалы, собранные за два года раскопок, недостаточны для развернутой характеристики некрополя, очевидно, что находка парадного оружия с княжескими знаками, сопровождавшего погребение под большой курганной насыпью, – не единственное отражение особого характера этого памятника и особого социального положения части погребенных. Как свидетельство нерядового статуса этого памятника следует рассматривать многочисленные находки куфических монет, фрагментов оплавленных серебряных украшений, перегоревших на погребальных кострах, боевого топорика с прямой верхней гранью. Редким элементом погребальной обрядности можно считать помещение в могилу монет без ушек и отверстий для крепления к ожерелью, выступавших в качестве «обола мертвого». В каталоге древнерусских погребений с монетами учтено всего 24 комплекса с ингумациями, в которых четко документированы находки дирхемов без ушек ( Равдина , 1988). Присутствие подобных комплексов в Гнездове, Киевском некрополе, Шестовице, указывает на то, что этот элемент обряда был хорошо знаком населению раннегородских и торгово-ремесленных поселений.

«Второе открытие» могильника Шекшово показывает, что потенциал погребальных памятников Суздальской земли как источников для изучения историкокультурных процессов в этом регионе далеко не исчерпан. Трудности поиска и выявления не видимых в современном ландшафте археологических объектов, еще недавно казавшихся полностью утраченными, окупаются высокой научной ценностью новых материалов и стимулируют разработку новых подходов к их изучению, с более полным сбором вещевых находок и более точной и многоплановой фиксацией остатков погребальных сооружений и деталей обряда.

Список литературы Средневековый могильник Шекшово в Суздальском Ополье: спустя 160 лет после раскопок А. С. Уварова

- Глазов В.П., 1974. Исследования во Владимире и Владимирской области//АО 1973 г. С. 45, 46.

- Древности Приднепровья,1902. Вып. 5: Эпоха славянская (VIII-XIII вв.)/. Киев: Тип. С.В. Кульженко. 64 с., 40 л. ил.

- Зайцева И.Е., 2008. Изделия из цветных металлов и серебра//Археология севернорусской деревни X-XIII веков. Средневековые поселения и могильники на Кубенском озере. Т. 2: Материальная культура и хронология/Ред. Н.А. Макаров. М.: Наука. С. 57-141.

- Захаров С.Д., Меснянкина С.В., 2012. Могильники поселения Крутик: первые результаты исследований//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат. науч. семинара/Ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. Вып. 4. С. 14-29.

- Красникова А.М., 2007. Курганы у деревни Исады (Троица-Берег 5)//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат. науч. семинара/Ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. Вып. 1. С. 50-57.

- Кирпичников А.Н., 1966. Древнерусское оружие. [Ч.] 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. (САИ. Вып. Е1-36). 147 с.

- Корзухина Г.Ф., 1966. Ладожский топорик//Культура Древней Руси/Отв. ред. А.Л. Монгайт. М.: Наука. С. 89-96.

- Лапшин А.В., 1985. Население центрального района Ростово-Суздальской земли X-XIII вв. (по археологическим данным): Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». Л.

- Лапшин В.А., Мухина Т.Ф., 1988. Раннесредневековый археологический комплекс у села Васильково под Суздалем//Проблемы изучения древнерусской культуры. Расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси: Сб. науч. тр./Отв. ред. М.В. Седова. М. С. 132-150.

- Макаров Н.А., 1987. Декоративные топорики из Белозёрья//Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1987 г. М.: Наука. С. 455-460.

- Макаров Н.А., Зайцева И.Е., Красникова А.М., 2013. Парадный топорик с княжескими знаками из Суздальского Ополья//Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию акад. А.П. Деревянко/Отв. ред. В.И. Молодин, М.В. Шуньков. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН. С. 435-444.

- Макаров Н.А., Красникова А.М., Карпухин А.Н., 2008. Погребальные памятники Суздальского Ополья: Наследие А.С. Уварова и А.А. Спицына и современные исследования//История и практика археологических исследований: Мат. Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР, проф. А.А. Спицына/Под ред. Е.Н. Носова, И.Л. Тихонова (Санкт-Петербург, 26-30 ноября 2008 г.). СПб.: СПбГУ С. 102-109.

- Макаров Н.А., Красникова А.М., Карпухин А.А., 2009. Курганные могильники Суздальской округи в контексте изучения средневекового расселения и погребальных традиций//Великий Новгород и средневековая Русь: Сб. ст.: К 80-летию акад. В.Л. Янина/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.: Памятники исторической мысли. С. 432-454

- Мальм В.А., 1963. Поясные и сбруйные украшения//Ярославское Поволжье X-XI вв.: По материалам Тимеревского, Михайловского и Петровского могильников: [Сб. ст.]/Под ред. А.П. Смирнова. М.: Советская Россия. С. 64-70.

- Молчанов А.А., 2010. Знаки Рюриковичей: древнерусская княжеская эмблематика домонгольского времени в новейших трудах отечественных исследователей//Вестник истории, литературы и искусства: Альманах. М.: Собрание: Наука. Т. 7. С. 612-623.

- Молчанов А.А., 2012. Знаки Рюриковичей: древнерусская княжеская эмблематика//Русь в IX-X вв.: Археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 437-447.

- Равдина Т.В., 1988. Погребения X-XI вв. с монетами на территории Древней Руси: Каталог/Отв. ред. М.В. Седова. М.: Наука. 149 с.

- Рябинин Е.А., 1979. Владимирские курганы (опыт источниковедческого изучения материалов раскопок 1853 г.)//СА. № 1. С. 228-243.

- Рябинин Е.А., 1981. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. М Л.: Наука. (САИ. Вып. E1-60.) 124 с.

- Седова М.В., 1997. Суздаль в X-XV веках. М.: Информ.-изд. агентство «Русский мир». 236 с.

- Спицын А.А., 1905. Владимирские курганы//Изв. ИАК. Вып. 15. С. 84-172.

- Спицын А.А., 1915. Декоративные топорики//Записки Отделения русской и славянской археологии императорского Русского археологического общества. Т. XI. С. 222-225.

- Уваров А.С., 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам: исслед. гр. А.С. Уварова. М.: Синодальная тип. 217 с.

- Федорина А.Н., Красникова А.М., Меснянкина С.В., 2008. Локализация и исследование жилых и хозяйственных сооружений на селищах Весь 5 и Шекшово 2 с использованием методов геофизики и археологии//Археология Владимиро-Суздальской земли: Мат. науч. семинара/Ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. Вып. 2. С. 23-35.

- Janowski A., 2010. From the North-Eastern to Central Europe: Silver-inlayed axe from Early Medieval chamber grave in Pien on the Chelmno Land (Poland)//Археология и история Пскова и Псковской земли: Семинар им. акад. В.В. Седова: Мат. 55-го заседания, посвящ. юбилею проф. И.К. Лабутиной (13-15 апреля 2009 г.)/Отв. ред. П.Г. Гайдуков. Псков: ИА РАН. С. 164-176.