Средневековый памятник Горзувиты на южном берегу Крыма: исследования 69 лет спустя

Автор: Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Комплексные исследования

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Первым исследователем средневекового памятника Горзувиты был А. Л. Якобсон, который выявил руины однонефного одноабсидного храма, перекрытого более поздней церковью. Нижний храм А. Л. Якобсон датировал VI-VII вв., верхний - IX-X вв. На других раскопанных участках были обнаружены остатки архитектурных сооружений неясного назначения и к западу от храма - могильник, где было открыто десять безынвентарных погребений. В 2017-2018 гг. в связи со строительными работами на территории Международного детского центра «Артек», куда входил и участок, исследованный в 1951 г. А. Л. Якобсоном, ИА РАН приступил к археологическим исследованиям. Вновь были открыты храмовые постройки, проведены работы на поселении, на могильнике открыто 24 погребения, в основном плитовые. Судя по погребальному инвентарю, могильник появился не позднее второй половины VII - начала VIII в. и функционировал, вероятно, долгое время. При доследовании в западной половине наоса нижнего храма была открыта гробница, в которой было похоронено около 20 человек. У верхнего погребенного лежала поливная чаша середины - третьей четверти XIII в., хронология которой дает верхнюю дату использования гробницы. Для установления времени самого раннего захоронения были проведены радиоуглеродный анализ и изотопное исследование, данные которых позволяют предполагать, что гробница стала использоваться, вероятно, не раньше XI в. Верхний храм был построен не ранее второй половины XIII в. и просуществовал, возможно, до середины XIV в., учитывая найденную в 1951 г. при расчистке западной стены верхнего храма монету хана Узбека.

Южный берег крыма, византия, однонефные храмовые постройки, могильник, поселение, погребальный обряд, радиоуглеродный анализ, изотопные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/143173156

IDR: 143173156 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.407-427

Текст научной статьи Средневековый памятник Горзувиты на южном берегу Крыма: исследования 69 лет спустя

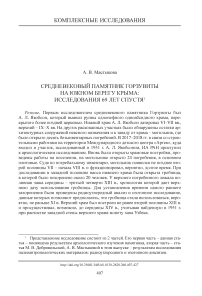

В 1954 г. в журнале «Краткие сообщения института истории материальной культуры» выходит статья А. Л. Якобсона «Разведочные раскопки средневекового поселения Горзувиты (близ Гурзуфа)» (1954. С. 109–120). В этой работе Анатолий Леопольдович публикует результаты своих раскопочных изысканий, проведенных в 1951 г. на Южном берегу Крыма, на территории пионерского лагеря «Артек» ( Якобсон , 1951а). По его мнению, здесь располагалось одно из наиболее крупных средневековых поселений. Об этом свидетельствует, во-первых, раскопанный в 1903–1906 гг. Н. И. Репниковым могильник Суук-Су ( Репников , 1906а; 1907; 1909), а во-вторых, построенная по указанию императора Юстиниана крепость Горзувиты, о которой упоминается в трактате Прокопия Кесарийского «О постройках» (550-е, вероятно, около 553–555 гг.) ( Procopius Caesa-rensis , 1964. III.VII.11). Такие крепости строились византийскими правителями в наиболее крупных и стратегически важных поселениях ( Якобсон , 1954. С. 110). Действительно, в юго-восточной приморской части Гурзуфа, на склонах скалы Дженевез-Кая все исследователи локализовывали крепость Юстиниана ( Кеп-пен , 1837. С. 53–61, 175–177; Бобринский , 1894. С. 56–58; Тунманн , 1936. С. 40)2 (рис. 1: 1, 2 ). По названию византийской крепости «Горзувиты» А. Л. Якобсон назвал и поселение, которое до него никогда еще не изучалось. По мнению исследователя, поселение Горзувиты занимало территорию около 100 000 кв. м от подножия скалы, на которой была построена крепость, к северо-востоку – в сторону современного лагеря «Лазурный» МДЦ «Артек». Здесь в 1951 г. еще прослеживались «остатки древних построек в виде многочисленных скоплений бутового камня», сопровождавшиеся большим количеством фрагментов кровельных черепиц IX–X вв. ( Якобсон , 1954. С. 110). По всей видимости, Анатолий Леопольдович был прав, считая, что поселение было достаточно большим и плотно заселенным, и не исключено, что благодаря строительству крепости «Горзувиты могли стать одним из опорных пунктов византийского господства на полуострове» ( Якобсон , 1970. С. 23).

Читая работы исследователей конца XIX – начала XX в., убеждаешься, что на территории, где сейчас расположен МДЦ «Артек», находилось много разнообразных археологических памятников ( Харузин , 1890; Репников , 1904. С. 37–40; 1906а. С. 36–43). Еще в 1906 г. Николай Иванович Репников высказывался о необходимости скорейшего изучения Южного берега ввиду того, что

«экономические условия и хищнические инстинкты местного населения могут привести разнообразнейшие и разнокультурные его памятники через какие-нибудь пять – десять лет в такое состояние, что археологические изыскания станут здесь совершенно немыслимыми» ( Репников , 1906б. С. 110). Опасения были не напрасными, территория в самом деле интенсивно подвергалась разграблению, лишь с момента создания в 1925 г. пионерского лагеря «Артек» эта территория стала закрытой и «хищнические инстинкты местного населения» в какой-то мере были пресечены. Но вот «экономические условия» уже в советские годы нанесли не меньший урон многим археологическим объектам, а именно постоянное расширение лагерных площадок, строительство корпусов и различных других зданий для нужд Артека привели к тому, что большинство археологических памятников не сохранились или были в значительной степени разрушены. Такая ситуация коснулась, к сожалению, и памятника Горзувиты, о котором далее пойдет речь.

Раскопки 1951 года

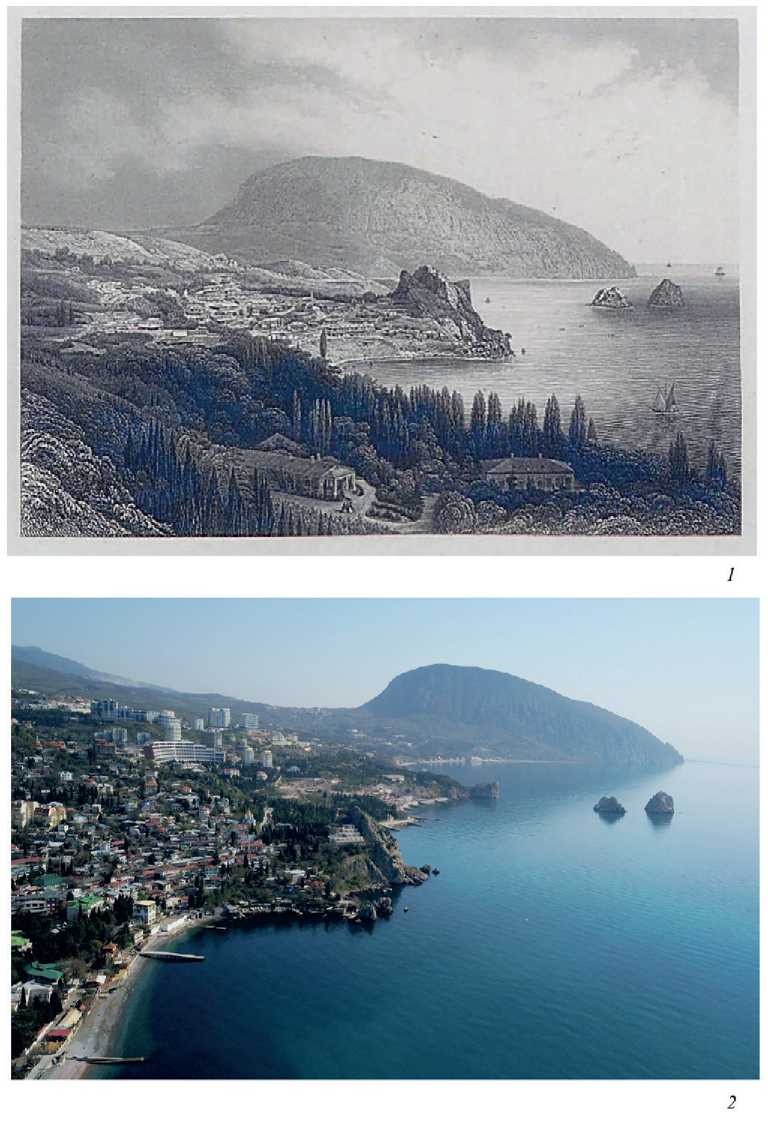

Изучение памятника в 1951 г. носило ограниченный и преимущественно разведочный характер. Участок, выбранный для полевых изысканий, был расположен «в 30 и 50 м к северу от усадьбы бывшей дачи Гурова, ниже шоссе от Гурзуфа к Медведь-горе», т. е. между пос. Гурзуф и пионерским лагерем «Артек» № 23 ( Якобсон , 1951а. С. 3). Работы продолжались 25 дней, и за это время участниками экспедиции А. Л. Якобсоном, М. А. Тихановой (сотрудники ИИМК), Я. Л. Дубинским (сотрудник Музея пещерных городов в Бахчисарае) были заложены два раскопа общей площадью в 250 кв. м. На месте наибольшего всхолмления, образованного из слежавшегося древнего завала камней, был заложен раскоп I, культурные напластования которого были датированы А. Л. Якобсоном следующим образом: верхний слой по большому количеству черепицы и керамическому материалу – IX–X вв., нижний слой, менее насыщенный, – VI–VII вв., возможно отчасти VIII в. Здесь, на площади раскопа I, были открыты нижние части стен двух небольших храмов, из которых верхний, более поздний, был построен на развалинах нижнего, более раннего. С северной и южной сторон храма были открыты гробницы, «обложенные хорошо тесаными толстыми плитами правильной формы», с западной стороны, перед входом в храм, вероятно, находилась еще одна гробница, частично разрушившая фундамент нижнего храма ( Якобсон , 1954. С. 112) (рис. 2). Обе храмовые постройки стратиграфически связаны с выявленными культурными напластованиями раскопа I, что дало возможность А. Л. Якобсону датировать их в соответствии с хронологией культурных слоев, т. е. нижний храм отнесен к VI–VII вв., возможно частично VIII в.; верхний – к IX–X вв. (Там же. С. 110–112. Рис. 49: 1 ; 50).

На раскопе II, заложенном в 20 м к западу от первого раскопа, было открыто десять погребений, которые по устройству могильных сооружений А. Л. Якобсон разделяет на две группы. Первую группу составили четыре погребения,

Рис. 2. Горзувиты – 1951 г. Раскоп I. План храма (по: Якобсон , 1951а. Рис. 6)

обложенные рваным камнем, вторую – три захоронения, совершенные «в гробницах из штучных плит», и две детские могилы, обложенные черепицей ( Якобсон , 1954. С. 114). Сильная разрушенность и отсутствие погребального инвентаря затрудняли датировку этих погребений, но поскольку они имели примерно одинаковую глубину залегания, одинаковую ориентацию и обряд погребения, то А. Л. Якобсон делает вывод, что все они приблизительно одновременны и хронологически соответствуют каменным гробницам верхнего слоя могильника Суук-Су, т. е. относятся к VIII–IX вв. И только одно захоронение, совершенное в деревянном гробу в могиле без каменной конструкции, по мнению исследователя, синхронно погребениям нижнего слоя могильника Суук-Су, т. е. VI–VII вв. ( Якобсон , 1954. С. 114, 116; Репников , 1906а. С. 30–33).

Могильник, как считал А. Л. Якобсон, существовал, по-видимому, до IX в., но не позднее X в., впоследствии был разрушен, на рубеже IX–X вв. на его месте стали возникать постройки. В 1951 г. было открыто несколько стен, представляющих фундамент построек, с большим количеством битой черепицы и керамики IX–X вв. В связи с отсутствием керамического материала, типичного

Рис. 1 (с. 410). Вид Гурзуфа

1 – Гурзуф на изображении 1868 г. На переднем плане – скала Дженевез-Кая, на заднем – гора Аю-Даг; 2 – современный вид Гурзуфа, 2018 г. На переднем плане – скала Дженевез-Кая с построенной на ней в 1975 г. гостиницей «Скальная», на заднем – гора Аю-Даг. Между скалой Дженевез-Кая и г. Аю-Даг – территория МДЦ «Артек». Аэрофотосъемка К. А. Ганичева именно для X в., исследователь предположил, что жизнь в это время на поселении, вероятно, прекращается и лишь в XIV в. частично возрождается. Основное же поселение, по мнению А. Л. Якобсона, располагалось не здесь, а ниже, в прибрежной части (Якобсон, 1954. С. 116, 118, 120).

Раскопки 2017–2018 годов

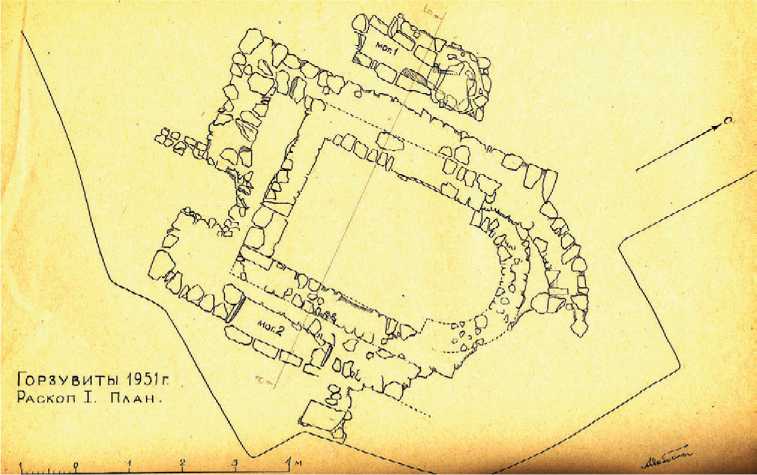

В 2017 г. в связи со строительством лагеря «Солнечный» (МДЦ «Артек») на территории, куда входил и участок, исследованный в 1951 г. А. Л. Якобсоном, Институт археологии РАН приступил к археологическим изысканиям ( Масты-кова , 2018а; 2018б; 2019а). Эта территория расположена на расстоянии приблизительно 200–250 м от берега моря между лагерями Артека – «Кипарисный»4 (с юга-запада) и «Лазурный»5 (с северо-востока), сверху (с севера-запада) она ограничена ул. Ленинградской. Поскольку в отчете и публикации А. Л. Якобсона отсутствуют топографический план, а также и план взаиморасположения раскопов, то локализация раскопов 1951 г. (раскоп I и раскоп II) проводилась с помощью архивных видовых фотографий и словесных описаний раскопочных мест ( Якобсон , 1951а. С. 3; 1951б. Рис. 1; 6; 10). В результате на краю террасы с крутым склоном, обращенным на юг, было установлено месторасположение храмовой постройки, исследованной А. Л. Якобсоном. На небольшой площадке (раскоп 1, 2017 г., площадь 125 кв. м) были вновь открыты остатки стен двух церквей, из которых верхняя, более поздняя, как уже говорилось выше, возведена на развалинах нижней, более ранней. Нижний однонефный храм представляет собой прямоугольное в плане помещение, вытянутое с запада на восток. Полукруглая апсида на восточной стороне выступает за основной объем здания. Верхний храм повторяет форму нижнего (рис. 3: 1, 2 ). Вход у построек находится в западной стене. Обе церкви небольшие, размеры нижнего храма по наружному контуру составляют 8,0 × 4,72 м, размеры верхнего – 5,17 × 3,53 м. Толщина стен нижнего храма – 78 см, верхнего – 65 см. В 2017 г. стало ясно, что хорошо сохранились лишь основания западной стены обоих сооружений и южная стена нижнего храма, у верхнего храма южная стена сохранилась лишь частично. Северная стена как верхнего, так и нижнего храма, а также абсид-ная часть обеих построек сильно повреждены проложенной уже после 1951 г. траншеей подземных коммуникаций (рис. 3: 1, 2 ). Впрочем, на плане храмовых построек, составленном А. Л. Якобсоном, видно, что южное плечо апсиды нижнего храма не сохранилось (рис. 2). Тем не менее можно примерно определить, что расстояние между плечами апсиды составляло около 5 метров. Стены нижнего храма сложены из крупного неотесанного камня, вероятно, на глинистом растворе. Стены же верхнего храма представляют собой кладку, сложенную на известковом растворе из двух рядов не очень крупного камня с подтеской лицевой поверхности. Местами для выравнивания кладки использованы фрагменты черепицы. Вокруг и внутри храма было найдено значительное количество

Рис. 3. Горзувиты – 2017 г. Фото С. В. Колосова. Чертеж С. А. Мульда

1 – раскоп 1. Общий вид храма с восточной стороны; 2 – раскоп 1. План храма фрагментов оконного стекла, что дает нам основание предполагать наличие окна/окон в помещении. Конечно, о количестве окон и их расположении судить невозможно, т. к. храмовые постройки сохранились на высоту в среднем от 40 до 65 см, т. е. практически на уровне фундамента. В западной половине наоса нижнего храма при доследовании земляного пола была открыта гробница, перекрытая четырьмя массивными плитами (рис. 3: 1, 2) (Мастыкова, 2018а; 2018б; Голофаст, Мастыкова, 2018).

К северо-западу от раскопа 1 для исследования поселения был прирезан раскоп 2 площадью 1890 кв. м. На наличие на этом участке построек указывали выявленные мощные завалы камней от разрушенных стен, сопровождавшиеся фрагментами строительной керамики (керамиды, калиптеры, плинфы), характерной для раннего Средневековья, оконных стекол, тарной керамики – немногочисленные обломки ранневизантийских амфор типов Late Roman 1 и 2, относящихся к V–VII вв., фрагменты поздневизантийских амфор херсонесского производства. В слое количественно преобладает керамика IX–XI вв.: желобчатые и с зональным рифлением амфоры «причерноморского типа» VIII – начала XI в. и высокогорлые кувшины с плоскими ручками конца IX – XI в. К этому же периоду относятся единичные находки белоглиняных глазурованных сосудов группы Glazed White Ware II IX–XI вв.6 В целом для этого участка характерно наличие целых массивов известняков, т. н. массандровских отложений, образовавшихся в результате обвальных, оползневых и сейсмических процессов. Между ними фиксируются остатки фундаментов стен, среди которых найдено несколько развалов пифосов. Характер выявленных строений неясен, не исключено, что они предназначались для хозяйственных нужд ( Мастыкова , 2018б).

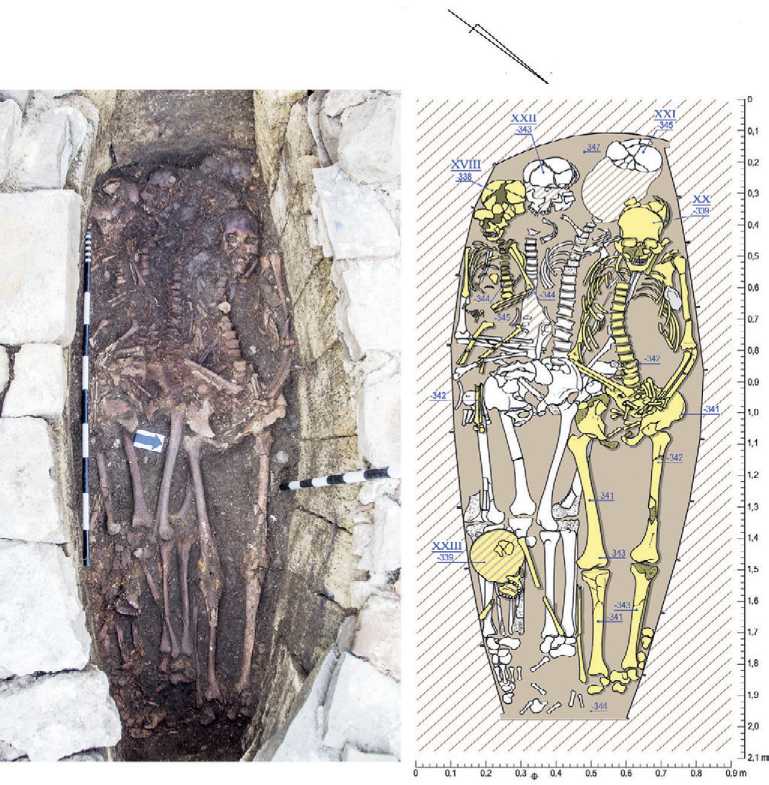

В 2017 г. был локализован могильник, открытый А. Л. Якобсоном, а в 2018 г. были проведены планомерные раскопки. Поскольку, как уже было сказано выше, в документации 1951 г. не был представлен план расположения двух раскопов, то локализация раскопа II (могильника) проводилась также с помощью отчетных описаний места проведения работ (Якобсон, 1951а. С. 14, 15; 1951б. Рис. 23). На расстоянии 20 м к западу от первого раскопа 1951 г. нам удалось приблизительно локализовать участок могильника, раскопанного А. Л. Якобсоном. Раскоп 3 2018 г., площадью 2200 кв. м, был заложен также западнее храма, и в эту территорию попал и участок, раскопанный в 1951 г. Могильник располагался на отвесном склоне, местами его крутизна достигала 45°. В ходе исследования было открыто 24 погребения. По погребальным конструкциям могилы относятся в основном к плитовым – перекрыты массивными каменными обработанными плитами; две могилы были перекрыты фрагментами черепицы и пифоса; одна – простая грунтовая могила без каменной конструкции. Стены же могильных ям оформлялись по-разному: выложены обработанными плитами и/или необработанными камнями, обработанным ракушечником; в одном случае – в торцовой стене были вертикально поставлены две целые керамиды; иногда стены обкладывали фрагментами черепицы и необработанным камнем. Погребений с деревянными гробами, характерными для нижнего слоя могильника Суук-Су (VI–VII вв.), в отличие от 1951 г., зафиксировано не было. В целом погребения имеют подпрямоугольную в плане форму. У большинства могил погребальные конструкции нарушены, зачастую перекрывающие плиты треснуты, провалены внутрь могильного пространства. По всей видимости, это результат различных процессов: эрозионных, гравитационных (оползни, обвалы), сейсмических. По этой же причине во многих захоронениях положение костяков зачастую нарушено и сдвинуто. В тех случаях, когда позиция костяков прослеживается in situ, можно констатировать, что умерших хоронили на спине в вытянутом положении со сложенными на тазу руками, головами на северо-за-пад/юго-запад или запад. В полевом сезоне 2018 г., в отличие от 1951 г., были открыты помимо безынвентарных могилы и с погребальным инвентарем. Обнаруженные предметы (пряжки, серьги, перстни, нательные крестики и пр.) в целом относятся к типам, характерным для средневизантийской традиции. Судя по найденным вещам, могильник появился не позднее второй половины VII – начала VIII в. и функционировал, вероятно, долгое время, вплоть до закладки нижнего храма (о дате нижнего храма см. далее), а возможно и позднее. По всей видимости, некрополь на всем протяжении его существования принадлежал одной и той же группе населения, т. к. погребальный обряд остается практически неизмененным – это в основном плитовые конструкции, характерные как для погребений с инвентарем VII–VIII вв., так и более позднего времени (Масты-кова, 2019а; 2019б).

Таковы краткие итоги двух полевых сезонов 2017 г. и 2018 г., но в данной статье остановлюсь подробнее на результатах исследования гробницы, открытой в нижнем храме.

Исследование храмовой гробницы

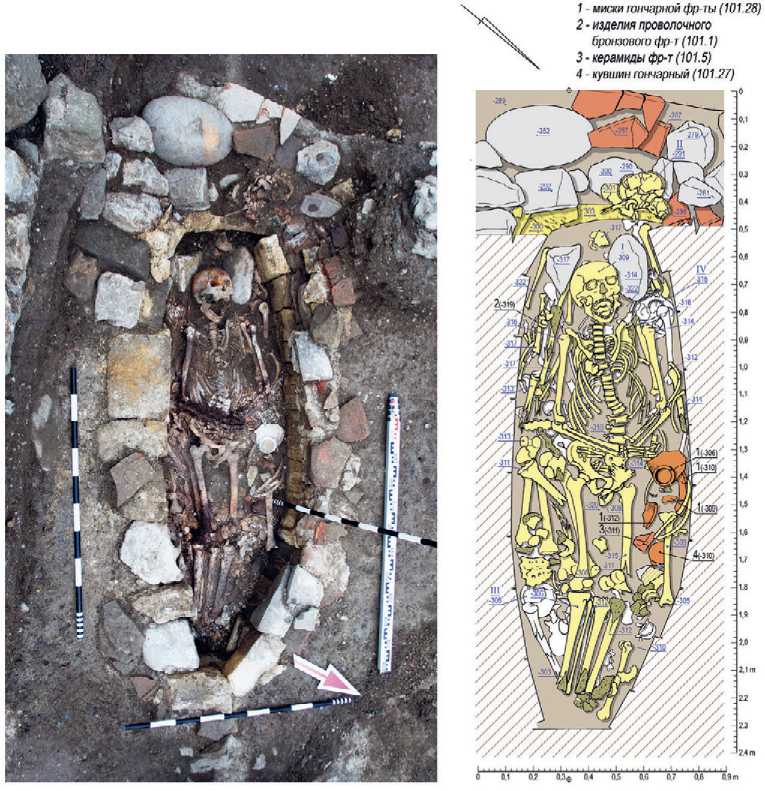

Как уже было сказано выше, при доследовании в 2017 г. в западной половине наоса нижнего храма была открыта гробница, перекрытая массивными плитами (рис. 3: 1, 2 ). Плиты опирались на обкладку, выложенную по контуру гробницы и состоявшую из камней, блоков ракушечника, нескольких фрагментов черепицы и плинфы; местами прослеживался известковый раствор. Гробница представляет собой грунтовую яму ладьевидной в плане формы, стенки которой внутри выложены пилеными блоками ракушечника на известковом растворе (рис. 4). Длина гробницы по внешнему контуру каменной конструкции составляет 2,55 м, ширина – 1,1 м; внутренние размеры погребальной камеры: по верхнему краю – длина 1,8 м, ширина – 0,6 м; по дну – длина 1,86 м, ширина – 0,7 м; глубина гробницы – 0,57–0,7 м. При снятии перекрытия с гробницы на внутренней стороне одной из плит было обнаружено прочерченное изображение креста, что является отражением византийских традиций. Так, в ранневизантийское время (IV–VII вв.) на погребальных сооружениях имеются христианские символы обычно в качестве изображений на стенах гробниц, склепов и т. д., а со средневизантийского времени (VIII–XII вв.) христианская символика используется уже и на закладных плитах, перекрывающих могилы, как в нашем случае.

01 О? О.Зф 0.4 0.5 0.6 07 0.6 0.9 m

1 - миски гончарной фр-ты (101.28)

2 - изделия проволочного бронзового фр 7 (101.1)

3-керамиды фр-т (101.5)

4 кувшин гончарный (10127)

Рис. 4. Горзувиты – 2017 г. Фото и план первого уровня храмовой гробницы. Фото С. В. Колосова. Чертеж С. А. Мульда

В гробнице было похоронено около 20 человек – мужчины, женщины, дети, все они погребались поочередно, грунтовые прослойки между останками отсутствовали. Также грунтового заполнения не было между закладными плитами и верхним погребенным. Полностью анатомический порядок и позиция in situ прослеживались только у верхнего захоронения (рис. 4), у других – или частично фиксировалась позиция, или они были потревожены и сдвинуты в сторону при помещении в гробницу новых умерших. В тех случаях, когда позиция костяков все-таки сохранялась, можно констатировать, что умерших хоронили на спине в вытянутом положении со сложенными на тазу руками, головами на запад

Рис. 5. Горзувиты – 2017 г. Фото и план седьмого уровня храмовой гробницы. Фото С. В. Колосова. Чертеж С. А. Мульда

(рис. 5). Верхний погребенный – мужчина в возрасте 40–49 лет7 – также был положен на спину головой на запад, руки согнуты в локтях и скрещены в области таза, кисть правой руки положена поверх левой, ноги вытянуты и расположены параллельно друг другу. С двух сторон череп фиксировался двумя вертикально поставленными камнями, лицевая часть черепа ориентирована на восток (рис. 4). У северной стенки гробницы возле левой тазовой кости погребенного

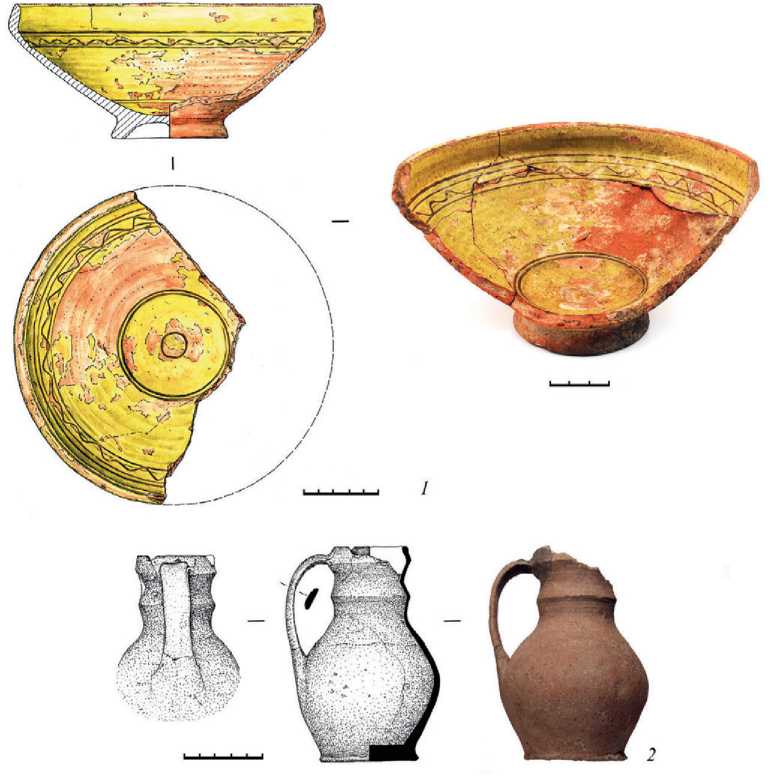

Рис. 6. Горзувиты – 2017 г. Керамические сосуды из храмовой гробницы. Рисунки С. Л. Богаченко. Фото С. В. Ольховского

1 – поливная чаша, обнаруженная у верхнего погребенного; 2 – гончарный кувшин (второй уровень)

мужчины лежала вверх дном фрагментированная поливная чаша открытого типа середины – третьей четверти XIII в. (подробнее о чаше см.: Голофаст, Мастыкова , 2018. С. 363–367) (рис. 6: 1 ). Здесь же выявлена часть тулова небольшого глиняного кувшинчика, уходящего глубже и относящегося к нижнему захоронению (рис. 6: 2 ).

В целом при захоронении умерших в храмовую гробницу византийский погребальный обряд был соблюден, поскольку уже в ранневизантийский период доминирующей является поза погребенных на спине в вытянутом положении с руками, скрещенными на животе или тазе, головой на запад так, чтобы он оказался лицом к Христу во время второго пришествия. Но обращает на себя внимание наличие у верхнего погребенного сосуда открытого типа, что в сочетании с двумя вертикально поставленными камнями у черепа покойного выбивается из традиционного византийского погребального обряда, который, как уже говорилось, сложился еще в ранневизантийское время и сохранялся на протяжении всех последующих столетий, хотя и с некоторыми изменениями. Так, в XIII–XV вв. появляется новый обычай – помещать рядом с погребенным, часто вверх дном, сосуды открытого типа, а не закрытого, как в ранних могилах. Причем новая традиция прослеживается в византийских погребениях после 1200 г. и прежде всего на территориях, захваченных «латинянами» («франками»), что объясняет появление таких сосудов влиянием погребального обряда «латинян». Второй необычной деталью в гробнице является наличие двух вертикально поставленных камней с двух сторон черепа верхнего погребенного. Также считается, что эта черта обрядности «пришла» в Византию с европейского Запада в XIII в. Например, в материковой Греции, на Кипре, Крите, на территории современной Турции городские погребения, в которых зафиксировано соблюдение обряда с такой особенностью, датируются временем после 1204 г., и располагались они на землях Византийской империи, находившихся также под контролем «франков» (подробнее см.: Голофаст, Мастыкова, 2018. С. 370–373; там же библиография).

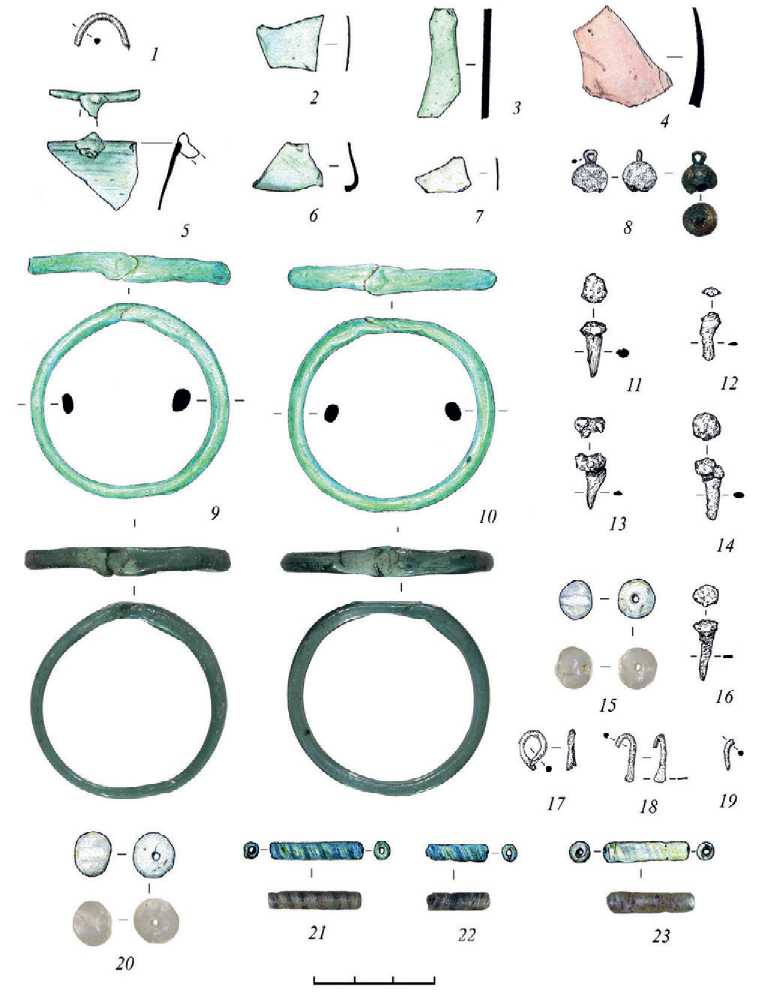

Что касается погребального инвентаря, обнаруженного в гробнице, то он незначительный и не очень выразительный – гончарный небольшой кувшинчик (рис. 6: 2 ), два стеклянных браслета (рис. 7: 9, 10 ), три стеклянные и две бусины из горного хрусталя (рис. 7: 15, 20–23 ), бронзовый бубенчик-пуговка со следами позолоты (рис. 7: 8 ), пять маленьких железных гвоздика (рис. 7: 11–14, 16 ), небольшие стеклянные фрагменты (рис. 7: 2–7 ) и мелкие обломки бронзовых предметов неясного назначения (рис. 7: 1, 17–19 ). Большинство из этих предметов достаточно часто встречаются в крымских материалах в широком хронологическом диапазоне и соотнесение их с каким-либо погребенным не представляется возможным8. В гробнице были обнаружены фрагменты средневековой строительной и тарной керамики. Стоит отметить, что скромное количество предметов в горзувитской гробнице также отражает обычаи византийской обрядности, когда с ранневизантийского времени начинает сокращаться количество погребального инвентаря в могилах.

Итак, храмовая гробница заполнялась умершими людьми постепенно и таким образом была стратифицирована. Кроме поливной чаши середины – третьей четверти XIII в., обнаруженной у верхнего, т. е. последнего, погребенного, хронология которой дает нам верхнюю дату гробницы, остальные вещи имеют широкие временные рамки и не позволяют определить время первого, самого раннего, захоронения и установить terminus ante quem постройки нижнего храма. В связи с этим нами были проведены исследования с использованием методов

естественных наук. Палеоантропологические материалы были подвергнуты радиоуглеродному анализу9 и изотопным исследованиям10.

Заключение

Сопоставление данных археологии, радиоуглеродного датирования и изотопных исследований позволяет предполагать, что первые захоронения в гробнице нижнего храма были совершены, вероятно, не раньше XI в., тогда как дата погребения в ней последнего умершего относится к середине – третьей четверти XIII в.

Исходя из этих сведений, можно говорить, что верхний храм, перекрывавший коллективную гробницу, был построен не ранее второй половины XIII в. и просуществовал, возможно, до середины XIV в., учитывая найденную в 1951 г. при расчистке западной стены верхнего храма монету золотоордынского хана Узбека (1313–1341 гг.) ( Якобсон , 1954. С. 112).

Конечно, возникает вопрос: что за люди были погребены в храмовой гробнице? Полученные результаты изотопных исследований11 указывают, что, вероятней

-

9 Радиоуглеродное датирование проведено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН под руководством Э. П. Зазовской и Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США).

-

10 Изотопные исследования выполнены во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) Е. С. Богомоловым.

-

11 Подробнее см. в данном выпуске статью М. В. Добровольской, А. В. Мастыковой «Изотопные исследования останков людей из гробницы храма на Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность».

Рис. 7 (с. 420). Горзувиты – 2017 г. Погребальный инвентарь из храмовой гробницы.

Рисунки С. Л. Богаченко. Фото С. В. Ольховского

Первый уровень : 1 – фрагмент изделия из тонкой металлической проволоки

Второй уровень : 2 – фрагмент бледно-голубого стекла; 3 – фрагмент зеленоватого стекла; 4 – фрагмент стеклянного сосуда (?) розового цвета

Третий уровень : 5 – фрагмент венчика с налепом (ручка лампады?) сосуда из зеленоватого стекла; 6 – фрагмент придонной части сосуда из зеленоватого стекла; 7 – фрагмент бледно-голубого стекла; 8 – бронзовый бубенчик-пуговка со следами позолоты; 9, 10 – два стеклянных браслета зеленоватого цвета из овального в сечении дрота, концы соединены встык; 11–14 – четыре железных мелких гвоздика с граненым заостренным стержнем и овальной или округлой шляпкой (один – без шляпки)

Четвертый уровень : 15 – округлая бусина из горного хрусталя; 16 – железный мелкий гвоздь с двухгранным (?), заостренным стержнем и округлой шляпкой; 17–19 – фрагменты изделий из тонкой бронзовой проволоки

Пятый уровень : 20 – округлая бусина из горного хрусталя

Шестой уровень: 21–23 – три удлиненные цилиндрические бусины (пронизи) из цветного стекла всего, они были местными, постоянными жителями поселения. Модель их питания свидетельствует о ярко выраженном приморском характере образа жизни. Возможно, они были членами одного рода/семейства, занимавшего относительно высокое социальное положение и имевшего право погребать умерших в храме, может быть, ктиторов храма. Исторические и эпиграфические источники свидетельствуют, что внутри храма хоронили помимо представителей духовенства и богатых ктиторов/донаторов с их семьями, место расположения их могил в храме зависело от статуса погребенных (Голофаст, Мастыкова, 2018. С. 367–369; там же библиография).

Архитектура храма и характер гробницы полностью соответствуют византийским культурным традициям. Однако изменения, произошедшие в византийской обрядности в начале XIII в. с приходом «латинян», нашли свое отражение в погребальном обряде горзувитской гробницы. Не исключено, что человек, чей прах был захоронен последним, и те люди, которые его хоронили, могли иметь какие-то связи с территориями, подвластными «латинянам», где подобные погребальные обычаи имели место.

Храм в Горзувитах является рядовым памятником византийской церковной архитектуры. Аналогичная небольшая однонефная церковь прямоугольной формы с полукруглой апсидой и с тремя плитовыми гробницами по центру наоса, построенная также на развалинах более древней и повторяющая ее форму, была открыта в 1905 г. Н. И. Репниковым здесь же, в Гурзуфе, при раскопках юго-западной части могильника Суук-Су ( Репников , 1907. С. 122. Рис. 83). В целом подобного рода храмовые постройки были характерны для Южного берега Крыма, они известны на нижней площадке укрепленного средневекового монастыря Панеа в Симеизе, на Исар-Кая, Кучук-Ламбате, на Аю-Даге, к западу от пос. Верхняя Ореанда на скале Хачла-Каясы, на Ай-Тодор близ с. Малый Маяк (Биюк-Ламбат), в Мордвиновском парке Ялты, Никите и т. д. (библиографию см.: Мастыкова , 2018а).

Храмовые постройки такого типа характерны и для других регионов Юго-Западного Крыма. Например, на Черкес-Керменском укреплении Кыз-Ку-ле была открыта небольшая (7,50 × 4,50 м) однонефная одноабсидная церковь с двумя гробницами, одна – вдоль северной стены, вторая – по центру наоса ( Боданинский , 1935. С. 83, 84. Рис. 49). На территории городища Тепе-Кер-мен, расположенного на одноименной горе, был исследован однонефный храм (5,50 × 2,20 м) с одной полукруглой апсидой. В западном углу этой храмовой постройки обнаружена гробница, перекрытая плитами, в которой было захоронено не менее 11 человек и только верхний погребенный лежал в анатомическом порядке ( Талис , 1977. С. 102, 103). В X–XIII вв. в Херсонесе появляются подобные храмы-часовни прямоугольной формы с полукруглой абсидой, оштукатуренные внутри и снаружи, причем внутри стены покрывались росписью. Часовни здесь имелись практически в каждом квартале и выполняли роль не только домашней церкви, но и семейной усыпальницы ( Рыжов , 2004. С. 160, 162, 164).

Однонефные одноапсидные церкви известны и на Северном Кавказе, особенное скопление небольших церквей отмечено на Нижне-Архызском городище. По мнению В. А. Кузнецова, такие «малые формы» храмов отражают влияние византийского провинциального зодчества, которое охватило значительную часть причерноморской ойкумены (Кузнецов, 2017. С. 124, 139).

В Малой Азии, на побережье и в горах между Трапезундом и Синопом, Д. Уинфильд и Дж. Уэйнрайт при исследовании этого региона также выявили многочисленные однонефные церкви-часовни XIII–XV вв. с одной полукруглой апсидой ( Winfield, Wainwright , 1962. P. 157. Fig. 14).

Считается, что маленькие однонефные храмы, скорее всего, предназначались для нужд только одной общины или рода либо могли быть, например как на Северном Кавказе, различного назначения: приходские, домовые, кладбищенские, монастырские ( Кузнецов , 2017. С. 139). Интересные сведения приводит О. М. Иоаннисян об однонефных храмах в Кастории в Северной Греции. Из более семидесяти касторийских церквей тридцать одна относится именно к типу однонефных с одной апсидой, и большинство таких построек строились как частные домовые храмы (церковь Агиос Николаос ту Казници XII в.; Такси-архис Йоконому (Гимназиу) X в.; Агиос Афанасиос Музаки XIV в.; Агиос Николаос ту Киритци XIV–XVII вв.) или как общинные церкви для городских кварталов. Заказчиками таких небольших храмов чаще всего были представители уважаемых городских семейств – Казници, Йоконому, Музаки, Киритци – либо жители общин, строившие церковь в складчину ( Иоаннисян , 2013. С. 100–104. Рис. 26: 1, 3, 5, 6 ).

На Кипре среди множества различных типов византийской церковной архитектуры от XI до XVIII в., тем не менее, преобладают однонефные одноапсид-ные храмы, которые по своей архитектуре внешне непритязательны, но зато внутри украшены фресковой росписью. Большинство церквей такого типа – это общинные сельские храмы, придорожные или кладбищенские часовни (Там же. С. 104–107).

Однонефные небольшого размера храмовые постройки определяют как «народную архитектуру», когда «…упрощаются конструкция и композиция постройки, уменьшается ее размер. Интерьер становится простым, незамысловатым» ( Полевой , 1973. С. 269). Действительно, внешний вид этих храмовых построек достаточно скромен, а строительно-технические характеристики довольно просты. Как правило, они строились из некрупных блоков грубо обработанного или вовсе необработанного камня. Примитивность внешнего вида данных построек компенсировалась фресковой росписью внутри, зачастую и снаружи. Представляется, что все эти характеристики в равной мере можно отнести и к храму в Горзувитах. Имели ли горзувитские храмовые постройки фресковую роспись – вряд ли мы сможем ответить на этот вопрос. Но, по сведениям А. Л. Якобсона, поверхность стен позднего храма была оштукатурена (найдены обломки штукатурки) и, возможно, была расписана фресками ( Якобсон , 1951а. С. 9; 1954. С. 112). Обнаруженные многочисленные стеклянные фрагменты вокруг и внутри храма свидетельствуют о наличии в нем застекленных окон (или окна?), что является типичной чертой византийских церковных сооружений, и этот факт лишний раз подчеркивает принадлежность горзувит-ского храма византийским традициям.

Список литературы Средневековый памятник Горзувиты на южном берегу Крыма: исследования 69 лет спустя

- Бобринский А., 1894. Несколько слов о местности, прилегающей к развалинам замка в Гурзуфе // Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 21. Симферополь: Тип. Таврического губ. правл. С. 56-58.

- Боданинский У. А., 1935. Черкес-Керменское укрепление Кыз-Кулле по разведкам 1933 г. // Материалы Эски-Керменской экспедиции 1931-1933 гг. М.; Л.: ОГИЗ. С. 81-87. (Известия Государственной академии истории материальной культуры им. Н. Я. Марра; вып. 117.)

- Голофаст Л. А., Мастыкова А. В., 2018. О поливной чаше в контексте погребального обряда средневековой храмовой гробницы в Горзувитах // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXIII. Симферополь: Соло-Рич. С. 359-395.

- Домбровский О. И., 1968. Разведки и раскопки на Южном берегу и в горных районах Крыма // Археологические исследования на Украине в 1967 г. Вып. 2 / Отв. ред. П. П. Толочко. Киев: Наукова думка. С. 51-52.

- Домбровский О. И., 1974. Средневековые поселения и "Исары" Крымского Южнобережья // Феодальная Таврика / Отв. ред. С. Н. Бибиков. Киев: Наукова думка. С. 5-56.

- Иоаннисян О. М., 2013. Однонефные храмы в архитектуре Армении и Византии (Константинополь, Малая Азия, Понт, Греция, Кипр). Функции и типология // Византия в контексте мировой культуры. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 64-116. (Труды ГЭ; т. LXIX.)

- Кеппен П. И., 1837. О древностях Южного берега и гор Таврических. СПб.: Имп. Акад. наук. 415 с. (Загл. обл.: Крымский сборник.)

- Кузнецов В. А., 2017. Нижний Архыз и раннее православие. Аланская епархия в X-XII веках. Пятигорск: Снег. 320 с.

- Мастыкова А. В., 2018а. О византийском храме в Горзувитах: раскопки 2017 г. // XIX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. / Ред.-сост.: В. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 292-298.

- Мастыкова А. В., 2018б. Средневековый комплекс (поселение, базилика, могильник) в Гурзуфе (Республика Крым, Ялтинский округ) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 186-191. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Мастыкова А. В., 2019а. Археологические раскопки 2017-2018 гг. средневекового храма и могильника в Горзувитах // Крым - Таврида. Археологические исследования в Крыму в 20172018 гг. Т. II / Отв. ред.: С. Ю. Внуков, О. В. Шаров. М.: ИА РАН. С. 378-395.

- Мастыкова А. В., 2019б. Итоги исследования могильника Горзувиты в 2018 г. // XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Основные итоги и перспективы исследований: материалы Междунар. науч. конф. / Ред.-сост.: B. Н. Зинько, Е. А. Зинько. Симферополь; Керчь. С. 370-376.

- Полевой В. М., 1973. Искусство Греции. Средние века. М.: Искусство. 352 с.

- Репников Н. И., 1904. Гурзуф и его ближайшие окрестности в историко-археологическом отношении // Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 36. Симферополь: Таврическая губ. тип. С. 37-42.

- Репников Н. И., 1906а. Некоторые могильники области крымских готов // Известия Императорской Археологической комиссии. Вып. 19. СПб.: Тип. В. Ф. Киршбаума. С. 1-80.

- Репников Н. И., 1906б. Раскопки в окрестностях Гурзуфа в 1905 году // Известия Таврической ученой архивной комиссии. № 39. Симферополь: Таврическая губ. тип. С. 106-110.

- Репников Н. И., 1907. Некоторые могильники области Крымских готов. Часть II // Записки Императорского Одесского Общества истории и древностей. Т. XXVII. Одесса: Экономическая типография и литография. С. 101-148.

- Репников Н. И., 1909. Разведки и раскопки на Южном берегу Крыма и в Байдарской долине в 1907 году // Известия Императорской Археологической комиссии. № 30. СПб.: Тип. Гл. Упр. уделов. С. 99-126.

- Рыжов С. Г., 2004. Малые храмы-часовни Херсонеса // Древности 2004. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков: Харьковское историко-археологическое общество. C. 160-166.

- Талис Д. Л., 1977. Городище Тепе-Кермен // КСИА. Вып. 148. С. 98-104.

- Тунманн Г. Э., 1936. Крымское ханство / Пер. с нем. Н. Л. Эрнста, С. Л. Белявской; примеч., предисл., прилож. Н. Л. Эрнста. Симферополь: Гос. изд-во Крымской АССР. 109 с.

- Харузин А. Н., 1890. Древние могилы Гурзуфа и Гугуша (На Южном берегу Крыма). М.: Тип. Т-ва А. Левенсон и К. 102 с. (Известия императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; т. LXIV. Труды антропологического отдела; т. XI, вып. 1.)

- Якобсон A. Л., 1951а. Отчет об археологической разведке средневекового поселения и могильника Горзувит (бл. Гурзуфа) в 1951 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 654.

- Якобсон А. Л., 1951б. Раскопки средневекового поселения Горзувиты в 1951 г. Альбом иллюстраций // Архив ИА РАН. Р-1. № 655.

- Якобсон А. Л., 1954. Разведочные раскопки средневекового поселения Горзувиты // КСИИМК. Вып. 53. С. 109-120.

- Якобсон А. Л., 1970. Раннесредневековые сельские поселения Юго-Западной Таврики. Л.: Наука. 224 с. (МИА; № 168.)

- Procopius Caesarensis, 1964. Procopi Caesariensis opera omnia De Aedificius. Vol. 4 / Eds.: J. Haury, G. Wirth. Leipzig: Teubner. XII, 408 p. (Bibliotheca scriptorium Graecorum et Romanorum Teubneriana; vol. 277.)

- Winfield D., Wainwright J., 1962. Some Byzantine Churches from the Pontus // Anatolian Studies. Vol. 12. P. 131-162.