Средневековый шлем из могильника Кляйнхайде

Автор: Скворцов К.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена поиску шлема на кладбище Клейнхайде в 2010 году во время захоронения воина, датируемого периодом не ранее второй половины 12-го или начала 13-го века. Эта категория объектов уникальна для местных средневековых древностей так называемого «позднего языческого периода».

Балты, пруссы, воинские захоронения,

Короткий адрес: https://sciup.org/14328593

IDR: 14328593

Текст научной статьи Средневековый шлем из могильника Кляйнхайде

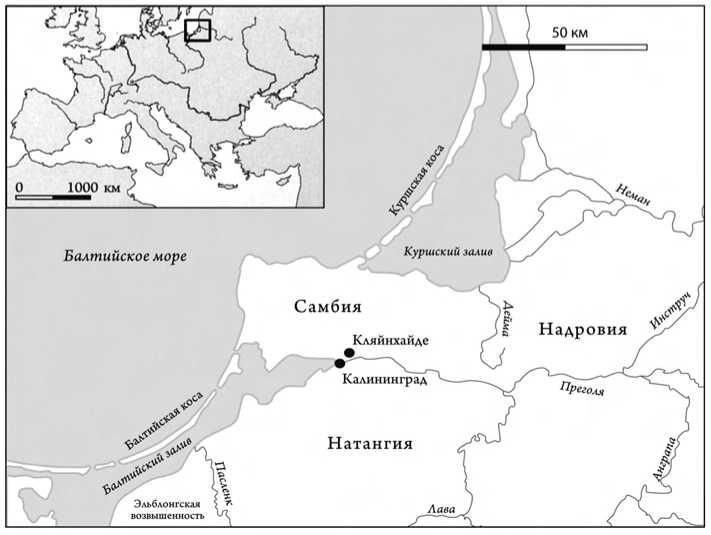

Находка, рассматриваемая в статье, сделана осенью 2010 г. в грунтовом могильнике Кляйнхайде1, находящемся на северной окраине районного центра г. Гурьевск Калининградской области (рис. 1). В довоенное время этот памятник не был известен. Начиная с 1987 г. территория памятника была занята садоводческим обществом «Заря», в 1991 г. один из членов товарищества обнаружил на территории своего участка древние артефакты и обратился с информацией о находке в Музей истории края в г. Багратионовск2. Первые полноценные археологические исследования на могильнике были проведены в 1995–1997 гг.: обследована площадь 227 м2, на которой обнаружены и изучены 16 погребальных комплексов III–XIII вв. ( Скворцов , 1996; 1997; 1998). Еще не менее 20 таких

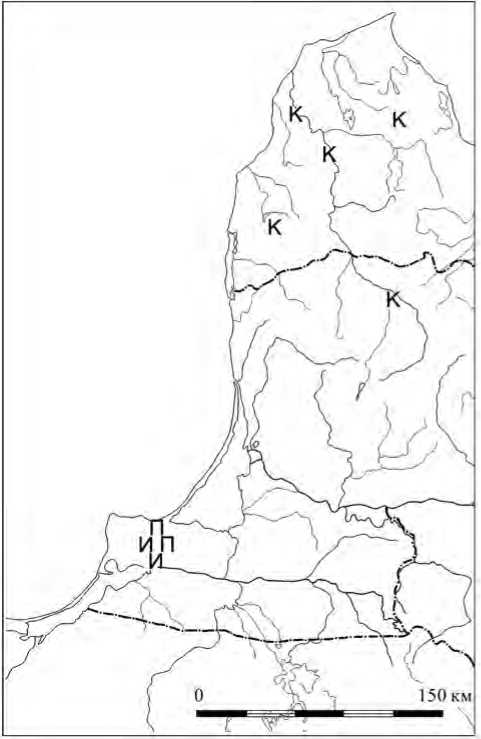

Рис. 1. Географическое положение могильника Кляйнхайде. Находки шлемов в зоне расселения балтов комплексов были обнаружены местными жителями в процессе эксплуатации садоводческих участков с 1991 по 2010 г.

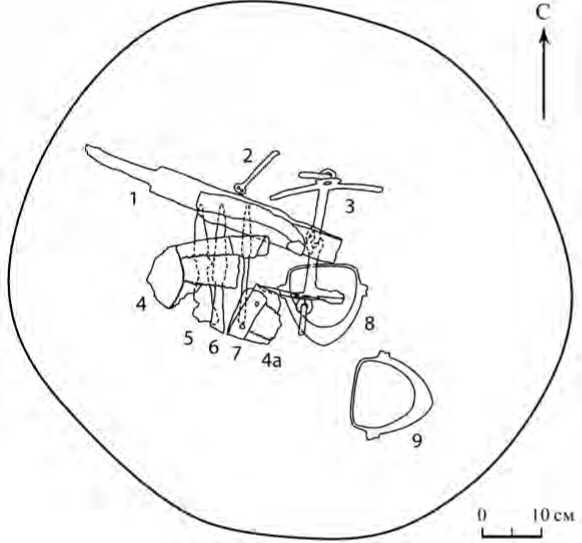

Погребальный комплекс, представляющий интерес в рамках данной статьи, был обнаружен членом садоводческого товарищества С. В. Ивановым в 2010 г. В 2012 г. отряд Самбийской экспедиции ИА РАН3 провел обследование места находки. Данный комплекс представлял собой воинское захоронение, совершенное по обряду кремации, и по инвентарю датирован «позднеязыческим» време-нем4, точнее, исходя из анализа погребального инвентаря, временем не ранее второй половины XII – начала XIII в. В соответствии со сложившейся практикой нумерации комплексов на памятнике с 1991 г. данному погребению был присвоен № 36 с литерой С5. Оно находилось в яме диаметром около 1 м и глубиной от дневной поверхности около 0,5–0,6 м, заполнение которой представлено однородным массивом чрезвычайно углистого суглинка. В слое распашки (на глубине 0,05 м) над погребением был обнаружен фрагмент булавки с крестовидным навершием (рис. 2, 7), возможно относящейся к данному погребению. Судя по форме и размерам фрагмента, это украшение относится к крестовидным булавкам, наиболее популярным у куршей в X–XII вв. (Bliujiene, 2006. Fig. 8).

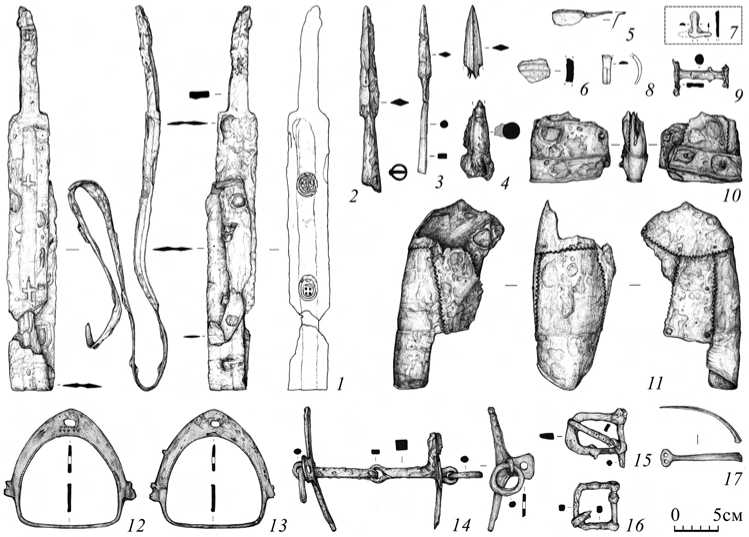

В верхней части заполнения ямы были найдены:

– фрагмент железной шпоры (рис. 2, 17 ), судя по форме, скорее всего, относится к так называемым каролингским шпорам, которые в большом количестве представлены в прусских могильниках конца эпохи викингов и позднеязыческого времени ( Bezzenberger, Paiser , 1914. S. 223. Abb. 65; Gaerte , 1929. S. 314. Abb. 277, b ; Скворцов , 2010. С. 178). Шип шпоры не сохранился, поэтому ее можно отнести к данному типу с большой долей условности;

– фрагмент венчика бронзового блюда (рис. 2, 5 ); подобные сосуды в XI– XII/XIII вв. известны из многих крупных прусских могильников ( Bezzenberger , 1904. S. 93. Fig. 130; Bezzenberger, Paiser , 1914. S. 246, 247. Abb. 92–96; Gaerte , 1929. S. 338; Müller , 1996; Скворцов , 2010. С. 135; Širouchov , 2012. S. 51. Pav. 74);

– фрагмент бронзового браслета (рис. 2, 8 ), насколько можно судить по форме его окончания, возможно, представляет собой позднюю локальную форму зооморфных браслетов, более всего характерных для куршских древностей X– XIII вв. ( Bliujiene , 1999. P. 167–174);

– фрагмент стенки раннегончарного сосуда (рис. 2, 6 ) со следами вторичного обжига.

В донной части ямы в центре находилось неплотное скопление мелких кальцинированных костей диаметром около 30 см. Непосредственно на скоплении костей выявлены следующие предметы погребального инвентаря (рис. 3), большая часть из которых сохранила на себе следы пребывания в погребальном костре:

– пара железных стремян (рис. 2, 12, 13 ); стремена с подобными конструктивными особенностями не редкость в самбийских могильниках, датированных позднеязыческим временем ( Engel, La Baume , 1937. S. 191. Abb. 44, m ; La Baume , 1940. S. 85. Abb. 2, d, e ; Пронин и др. , 2006. С. 36, 37, 47, 63, 65–68. Рис. 29 , 2 ; 32, 1, 2 ; 40, 3 и т. д.; Скворцов , 2010. С. 176, 177). Данные стремена более всего близки типу 7, выделяемому Й. Антанавичюсом в своей типологии, который он по литовским материалам датирует XI–XII вв., отмечая при этом наличие экземпляров, датированных и XIII в. ( Antanavičius , 1976. P. 76). Стремена подобного типа, происходящие с территории Польши, датируются уже XII–XIII вв. Такую же датировку аналогичные стремена имеют и на территории Руси ( Кирпичников , 1973. C. 50, 51; Świetosławski , 1990. S. 48, 67);

– железные удила с серповидными псалиями (рис. 2, 14 ) – также не редкий элемент погребального инвентаря в погребальных памятниках Самбии и Натан-гии в XI–XII вв. ( Bezzenberger , 1914. S. 179. Abb. 58; Engel , 1935. S. 119. Abb. 61, e ; La Baume , 1940. S. 85. Abb. 2, g ; Пронин и др. , 2006. С. 62, 63, 66–69, 81. Рис. 126, 6 ; 131, 1 и т. д.; Скворцов , 2010. С. 169, 170). На соседних территориях, например в Литве, известны подобные удила, датированные XI в.; а на территории Руси максимальное их распространение приходится на XI–XII вв.

Рис. 2. Предметы погребального инвентаря из воинского захоронения № 19.

C могильника Кляйнхайде

1 – меч; 2, 3, 4 – копья; 5 – фрагмент венчика бронзового блюда; 6 – фрагмент стенки гончарного сосуда; 7 – фрагмент булавки; 8 – фрагмент браслета; 9 – заклепка; 10, 11 – фрагменты шлема;

12, 13 – стремена; 14 – удила; 15, 16 – пряжки; 17 – фрагмент шпоры

( Кирпичников , 1973. С. 19; Varnas , 1995. P. 249. Pav. 5; Bertašius , 2009. S. 60, 66, 84, 195. Taf. 15, 2 ; 27 , 1 ; 144, 1, 2 ; 152, 1 );

– две крупные железные подпружные пряжки (рис. 2, 15, 16 ) размером более 5 см. Наличие в погребении одной, реже двух подпружных пряжек соответствует ситуации с этой категорией находок и в других могильниках ( Кулаков , 1999; 2007; Пронин и др. , 2006. С. 360);

– железная заклепка (рис. 2, 9 ); подобные находки нередко встречаются в погребениях позднеязыческого времени прусских могильников. Однако, как правило, они имеют несколько меньшие размеры ( Кулаков , 1990. Табл. XXXIII, XXXVI, XLIV; Пронин и др. , 2006. С. 249. Рис. 178, 1–5 ; 200, 3–5 ; 243, 16–18 );

– наконечник копья и два наконечника дротиков (рис. 2, 2–4 ) располагались в захоронении восточнее удил, ориентированы остриями на юг. Два втуль-чатых наконечника, принадлежащих дротику (сильно фрагментированному) и копью (рис. 2, 2, 4 ) по ряду основных признаков можно отнести к типу IIIБ (по А. Ф. Медведеву и А. Н. Кирпичникову), с датировкой по древнерусским материалам XII–XIII вв. Наконечники подобного типа – частая находка в прусских погребениях позднеязыческого времени ( Кирпичников , 1966. Рис. 1; 1973.

Рис. 3. Расположение инвентаря в нижней части могилы Кляйнхайде 19 С

С. 12–15; Кирпичников, Медведев , 1985; Кулаков , 1999. Рис. 8, 11, 12 и т. д.; Пронин и др. , 2006. Рис. 221, 1 ; 230, 5 ; 247, 5 ; Скворцов , 2010. С. 142, 143). Третий наконечник (рис. 2, 3 ) представляет собой черешковый дротик, по форме пера наиболее близкий V типу, выделенному А. Н. Кирпичниковым, и датирующийся, как и предыдущие экземпляры, XII–XIII вв. ( Кирпичников , 1973. С. 14, 15; Пронин и др. , 2006. С. 315, 339. Рис. 244, 1 ).

Все эти предметы были перекрыты ритуально согнутым двулезвийным мечом (рис. 2, 1 ), ориентированным в могиле острием на запад, рукоятью на восток. У меча отсутствовали гарда и рукоять, которые, возможно, были сняты перед помещением в погребальный костер. По форме клинка меч близок к экземплярам типа 12 по Э. Оукшотту, которые прослеживаются по иконографии с последней четверти XII по первую половину XIV в. ( Oakeshott , 1997. P. 37). В типологии А. Гайбига клинок данной формы более всего близок типу 11 с такой же датировкой ( Geibig , 1991. Abb. 22, 11 ). В пользу достаточно поздней датировки данной находки также свидетельствуют и клейма, выявленные при реставрации меча. Они представляли собой крупные вварные клейма, выполненные из прутиков дамассцированной стали, в виде изображений простых крестов на одной стороне и отдельно медальонов с крестами с Т-образными перекладинами – на другой, последние также характерны для европейских мечей конца XII – XIII в. Так, Д. А. Дрбоглав указывал, что время прекращения использования в клеймах железной проволоки можно относить к концу XII в. ( Дрбоглав , 1984. С. 111).

Меч с клинком, форма которого близка нашей находке, и также имевший схожие по стилю и размерам клейма, был обнаружен в Восточной Словакии и датирован концом XII – серединой XIII в. ( Čambal , 2011).

На самом верху скопления предметов погребального инвентаря находился фрагментированный железный шлем (рис. 2, 10, 11 ; см. цв. вклейку, рис. XXIII, 1 ). По сохранившимся фрагментам шлема, составляющим около 70 % его первоначальной конструкции, несмотря на деформацию некоторых частей, можно сделать достаточно точные выводы о его первоначальной форме, размерах, конструктивных особенностях, а также о технологии его изготовления6.

Шлем состоял из двусоставной тульи (корпуса) и венца; его общая высота от обода – 17 см. Двусоставная тулья имела верхнюю часть полусферической формы и нижнюю часть в форме усеченного конуса. Верхняя полусфера выколочена из одного куска металла. Диаметр по нижнему краю – около 12,8 см, высота – около 5,2 см, толщина – около 0,2 см; нижняя сторона имеет зубчатый край. Полусфера крепится к нижней части корпуса при помощи восьми заклепок со сферическими головками диаметром около 0,3 см. В месте соединения полусферы и нижней части корпуса проложена лента из бронзовой фольги. Нижняя часть корпуса шлема сформирована четырьмя железными пластинами трапециевидной формы со скругленными углами в верхней части. Ширина – около 10,4 см внизу и 8,5 см вверху, толщина – около 0,2 см. Между собой эти пластины соединены четырьмя железными накладными полосами, также сужающимися к верхней части шлема. Их ширина внизу составила около 6 см, а вверху – около 4 см, высота и толщина – около 11 и 0,2 см соответственно. По бокам они украшены резаными зубцами высотой 0,3–0,4 см. Между полосами и пластинами корпуса проложены полоски бронзовой фольги, также оформленные по краю зубцами, выступающими за полосы на расстояние около 0,4 см. Полосы крепились к пластинам корпуса при помощи шести заклепок на каждой7.

Нижняя часть шлема диаметром около 21,4 см скреплена венцом, изготовленным из железной полосы шириной около 2,9 см и толщиной от 0,2 до 0,3 см. Нижняя часть обода отогнута наружу на 0,03 см. Обод не смыкается, а крепится поверх козырька, края которого в местах стыка с ободом также имеют отогнутый наружу край. В средней части обода находятся крупные железные заклепки с железными подкладками, выступающие на 0,5 см, скорее всего служившие для крепежа подшлемника. По нижнему краю обода располагаются сквозные отверстия диаметром около 0,4 см и расстоянием от центра отверстия до края обруча около 1 см, служившие, вероятно, для крепления бармицы. Козырек высотой около 6,3 см изготовлен из железного листа толщиной около 0,2 см, по краям он приклепан (по одной клепке) к ободу, и, вероятно, имел зашлифованные впотай клепки в его верхней части для фиксации к корпусу. В силу плохой сохранности этой части шлема проследить остатки данных креплений не удалось.

Следует отметить, что шлем – очень редкая категория находок в балтских средневековых могильниках. Всего здесь найдено четыре шлема, из которых два импортных, а два изготовлены местными оружейниками (рис. 4). В местных древностях на сегодняшний день известна только одна самая близкая аналогия рассматриваемой находке. Это фрагментированный составной шлем (см. цв. вклейку, рис. XXIII, 2–4 ), обнаруженный О. Тишлером ( Tischler , 1880. S. 41) в ходе раскопок 1879 г. могильника Коврово8 (быв. Dollkeim, Kr. Samland, ранее Kr. Fischhausen). Впервые изображение данной находки было опубликовано прусским археологом А. Йенчем в записках Физико-Экономического общества ( Jentzsch , 1896. Taf. 4, 60 ). В работе В. Герте она упоминается в разделе «Вооружение конца эпохи Великого переселения народов» ( Gaerte , 1929. S. 296, 301. Abb. 242). Подобная датировка шлема, вероятно, могла возникнуть из-за его достаточно архаической конструкции, схожей с каркасными шлемами типа Spangenhelm, типичными для европейских древностей эпохи Великого переселения народов. В последующих публикациях все исследователи уже датируют данный шлем позднеязыческим временем. Основной аргумент в пользу этой датировки – тот факт, что он был обнаружен в слое Aschenplätze (месте сожжения) – прусском погребальном феномене позднеязыческого времени ( Engel , 1935. S. 119. Abb. 61; La Baume , 1939. S. 298. Abb. 1, 2; Širouchov , 2012. P. 79).

В материалах соседних Литвы и Латвии, в ареале куршей, известно пять мест находок куршских шлемов (рис. 4), которые по некоторым особенностям конструкции и датировке имеют много общего с шлемом, обнаруженным в могильнике Кляйнхайде в 2010 г. ( Širouchov , 2012. P. 221. Pav. 115). Особенности, объединяющие куршские и прусские шлемы, – многочастность конструкции, крестообразность пластин каркаса, наличие козырька и накладных декоративных элементов из бронзовой жести. Главное отличие находок из куршского ареала – они имеют односоставные тульи конусовидной формы, а прусские шлемы эллипсовидные с двухчастными тульями. Прямые аналогии куршским шлемам до сих пор не найдены за пределами расселения куршей, большинство авторов сходятся во мнении, что эти шлемы изготавливались на месте, и датируют их XI/XII–XIII вв. ( Volkaite-Kulikauskienė , 1981. P. 43; Аsaris , 2003. P. 15; Vaškevičiū-tė, Cholodinskienė , 2008. P. 146, 147).

Весьма интересным в контексте данной статьи представляется шлем, обнаруженный в ходе раскопок 1968 г. в г. Слоним, хранящийся ныне в Национальном музее истории и культуры Беларуси9. Этот шлем, обнаруженный вне

Рис. 4. Карта находок шлемов в прусском и куршском ареалах;

К – шлемы из ареала расселения куршей; П – шлемы из прусского ареала; И – импортные шлемы ареала балтов, – наиболее близок по форме и конструктивным особенностям тульи к шлемам из Кляйнхайде и Доллькайма, что уже было отмечено в работе Н. А. Плавинского (Плавiнскi, 2003). Современные исследователи датируют эту находку второй половиной XII – серединой XIII в. (Там же. С. 144).

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что данный тип шлемов в прусском ареале возникает достаточно поздно и имеет самобытную форму. Наличие в погребении шлема наряду с многочисленными предметами вооружения, безусловно, свидетельствует о высоком социальном статусе погребенного и его вполне определенной профессиональной принадлежности. Как представляется, хорошо оснащенные профессиональные воины не были редкостью в прусском социуме, даже учитывая тот факт, что находка воинского захоронения с подобным комплектом вооружения в прусском могильнике позднеязыческого времени – огромная удача.

Сходство между прусскими и куршскими шлемами, а, главное, их хронологическая близость свидетельствуют в пользу того, что элементы защитного вооружения этого типа были характерны для западных балтов10 в конце позднеязыческого периода, до начала крестоносной экспансии в Прибалтику в XIII в. Несмотря на то что подобные шлемы ранее датировались преимущественно XI– XII вв., теперь можно говорить о более поздней датировке, близкой той, которая была получена в ходе анализа предметов погребального инвентаря из воинского захоронения могильника Кляйнхайде. Появление новых видов вооружения в ареале западных балтов можно связывать с необходимостью сопротивляться давлению, которое оказывали христианские феодальные государства (Польша, Русь, государства Скандинавии и т. д.) на своих языческих соседей балтов в XII– XIII вв.

Список литературы Средневековый шлем из могильника Кляйнхайде

- Дрбоглав Д. А., 1984. Загадки латинских клейм на мечах IX-XIV веков: (Классификация, датировка и чтение надписей). М.: МГУ 147 с.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Т 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. 147с. (САИ; Вып. Е1-36).

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. М.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Е1-36).

- Кирпичников А. Н., Медведев А. Ф., 1985. Вооружение//Древняя Русь: Город, замок, село/Под ред. Б. А. Колчина. М.: Наука. C. 298-363. (Археология СССР).

- Кулаков. В. И.,1992. Отчет о работе БАЭ ИА РАН 1991 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 15992.

- Кулаков В. И., 1990. Древности пруссов VI-XIII вв. М: Наука. 167 с. (САИ; Г1-9).

- Кулаков В. И., 1999. Ирзекапинис//Неславянское в славянском мире. СПб.; Кишинёв; Одесса: Высшая антропологическая школа. С. 211-273. (Stratum Plus; 5/1999).

- Кулаков В. И., 2007. Доллькайм-Коврово. Исследования 1992-2002 гг. Минск: Ин-т истории НАН Беларуси. 335 с. (Prussia Antiqua; Т. 4).

- Плавтсю M., 2003. Слонiмскi шлем (датаванне i паходжанне)//Гiстарычны альманах Т. 8. C. 137-144.

- Пронин Г. Н., Смирнова М. Е., Мишина Т. Н., Новиков В. В., 2006. Могильник Поваровка XXIII вв. (Калиниградская область). М.: Таус. 378 с. (Мат-лы охранных археологических иссл.; Т. 8).

- Скворцов К. Н., 1996. Отчет о работе Натангийского отряда Балтийской экспедиции ИА РАН 1995 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 19799.

- Скворцов К. Н., 1997. Отчет о работе Натангийского отряда Балтийской экспедиции ИА РАН 1996 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 20266.

- Скворцов К. Н., 1998. Отчет о работе Натангийского отряда Балтийской экспедиции ИА РАН 1997 г.//Архив ИА РАН. Р-1.

- Скворцов К. Н., 2010. Могильник Митино V-XIV вв (Калининградская область): по результатам исследований 2008 г. Ч. 1. М.: Тверская обл. тип. 302 с. (Мат-лы охранных археологических иссл.; Т. 15).

- Antanavicius J, 1976. Balno kilpos Lietuvoje X-XIV a.//Lietuvos TSR Moksl akademijos darbai. A serija. № 1 (54). S. 69-81

- Asaris J., 2003. Couronian Helmets//Art, applied art and symbols in Latvian Archaeology/V Ivbulis. Riga: University of Latvia. № 2 (39). P. 5-17.

- Bertasius М., 2009. Ein Bestattungsplatz mit Pferdegräbern Marveles zirg kapinynas. Bd. II. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 390 p.

- Bezzenberger А., 1904. Analysen vorgeschichtlicher Bronzen Ostpreussens. Königsberg: Gräfe und Un-zer Verlag. 108 S.

- Bezzenberger А., 1914. Gräberfeld bei Laptau, Kr. Fischhausen//Sitzungsberrchte des Altertumsgesellschaft Prussia. H. 23. T. 1. S. 157-180.

- Bezzenberger А., Peiser F., 1914. Gräberfeld bei Bludau, Kr. Fischhausen//Sitzungsberrchte des Altertumsgesellschaft Prussia. H. 23. T. 1. S. 210-249.

- Blaziene G., 2000. Die baltisen Ortsnamen im Samland. Stuttgart: Franz Steiner Verlag. 178 S.

- Bliujene A., 1999. Viking epochos kursi papuosal ornamentika. Vilnius: Diemedzio. 299 p.

- Bliujiene A., 2006. Some notes on roman women‘s bead sets with bronze spacer plates in their headbands, headresses nade of doth ans unareountable ware during the viking Age and early medieval Times//Archaeologia Baltrca. 6. Klaipeda: Klaipedos universiteto leidykla. P. 112-126.

- Cambal R., 2011. Romansky mec z Ostreho Kamena pri Bukovej v Malyxh Karpatoch//Zbormk Slov-enskeho Narodneho Muzea CV. Archeolögia 21. S. 159-163.

- Engel C, 1935. Aus ostpreußischer Vorzeit. Königsberg: Gräfe und Unzer Verlag. 155 S.

- Engel C., La Baume W., 1937. Kulturen und Völker der Frühzeit in Preußenlande. Königsberg: Gräfe und Unzer Verlag. 290 S.

- Gaerte W., 1929. geshte Ostpreußens. Ostpreußise Landeskunde in Einzeldarstellungen. Königsberg: Gräfe und Unzer Verlag. 403 S.

- Geibig A., 1991. Beiträge zur moologisn Entwrcklung des Suwerles im Mittelalter//Eine Analyse des Fundmaterials vom ausgehenden 8 bis zum 12 Jahrhundert aus Sammlungen der Bundesrepublik Deutsland. Neumunster: Karl Wachholtz Verlag. 208 S.

- Jentzsch A., 1896. Berrcht über die Verwaltung des Ostpreußisen Provinzialmuseums in der Jahren 1893-1895. III Pranstense Sammlung//Schriften der physikalisch -ökonomisen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Bd. XXXVII. Königsberg. S. 49-114.

- La Baume W., 1939. Frühgeschichtliche Helme aus Ostpreußen. Nachrichtenblatt für Deutse Vorzeit. Jhg. 15. Heft 11/12.

- La Baume W., 1940. Ein spätheidnische Reitergrab mit Helm und verzierter Lanzen aus Ekritten//Alt Preußen. Jhg. 4. S. 84-87.

- Müller U., 1996. Tugend -und Lasterea: Bemerkungen zu Ikonographie, Chronologie und Funktion einer Objektgruppe des hohen Mittelalters//Reaorsu und Historise Quellen. Oldenburg. S. 147-170.

- Oakeshott E, 1997. The Sword in the Age of Chivalry. Woodbridge: The Boydell Press. 260 p.

- Sirouchov R., 2012. Prüs ir kursi kontaktai XI-XIII A. Pradzioje archeologijos duomenimis: daktaro disertadja, humanitariniai mokslai, istorija (05H). Klaipeda. 334 p.

- Swietoslawski W, 1990. Strzemiona sredniowieczne z ziem Polski. Lödz: Instytut Historii Kultury Ma-terialnej. 129 S.

- Tischler O., 1880. Die Gräberfelder zu Wackern und Eisselbitten//Schriften der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Bd. 20. S. 5-10

- Varnas A., 1995. Tulpiakiemio senkapiai//Lietuvos Archeologija. № 11. P. 244-288.

- Vaskeviciüte I., Cholodinskiene A., 2008. Pavirvytes kapinynas (X-XIII amziai). Vilnius: Diemedzio. 199 p.

- Volkaite-Kulikauskiene R., 1981. Ginklai.//Lietuvi materialine kultüra IX-XII a. 2. Vilnius: Mokslas. S. 6-48.