Средоформирующий потенциал северных территорий в условиях изменения климата

Автор: Гагарин Анатолий Иванович, Гиниятов Ильгиз Ахатович, Лебедева Татьяна Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Научные сообщения и обзоры

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы влияния измерения климата, главным образом повышение температуры воздуха, количество осадков на средоформирующий потенциал северных территорий: увеличение периода вегетации растений и сдвиг растительных формаций, изменение углерододепонирующей функции растительного покрова, на почвообразовательный процесс, водорегулирующую роль водосборных ландшафтов, на характер вечной мерзлоты и развитие болот.

Северные территории, средоформирующий потенциал, климат, вегетация, растительные формации, углерододепонирующий потенциал, почвообразование, водорегулирование, вечная мерзлота, болото

Короткий адрес: https://sciup.org/148204536

IDR: 148204536 | УДК: 630

Текст краткого сообщения Средоформирующий потенциал северных территорий в условиях изменения климата

По данным МГЭИК в северном полушарии количество осадков в ХХ веке увеличилось на 5-10% [3]. На Северном Урале (метеостанция Троицко-Печерское) количество осадков за период с 1889 г. по 2010 г. повысилось на 25-30% [5]. Увеличение суммы осадков произошло, в основном, за счёт роста зимних; в направлении с запада на восток рост зимних осадков составил от 4-6% до 7-9%. Режим осадков в теплый период времени (май–сентябрь) изменился в меньшей степени. Значительно увеличился годовой объём речного стока в северных регионах– на 5-40%; причём максимальное значение роста зимнего стока может достигать 60%, летнего - 20% [8].

Результаты анализа наблюдений за изменениями климата в последние десятилетия указывают на возрастание вариабельности характеристик климата. По результатам «Рабочей группы 11-й Межправительственной группы экспертов» (Всемирная метеорологическая организация и программа ООН по окружающей среде), а также по результатам научных исследований Институтов Уральского [5] и Сибирского [13] отделений РАН, можно с высокой вероятностью полагать, что на территориях Севера и Сибири возрастает частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений. Статистические данные свидетельствуют о ежегодном росте числа опасных явлений на 6,3%, причем более 70% опасных явлений происходит в теплые периоды года [3]. Более 36% всех опасных явлений в мире приходится на группу из четырех явлений – очень сильный ветер, ураган, шквал, смерч; сильные дожди составляют около 16% всех опасных явлений; наводнения и паводки в суммарном количестве опасных явлений составляют 9%, но они оказывают наибольшее негативное влияние на хозяйственную деятельность [3]. В связи с прогнозируемым увеличением максимальных запасов воды в снежном покрове будет возрастать мощность весенних паводков на Севере и Сибири. При этом максимальная продолжительность

затопления пойменных участков может возрасти с 12 суток до 24 суток, а максимальные расходы воды могут превышать средние многолетние значения в районах Сибири в 2-5 раз [3].

Средоформирующий потенциал природных экосистем Севера и Сибири включает климатообразующую способность поддерживать состав воздуха атмосферы, водоохранно-водорегулирующую, почвообразующую роли, совокупность средозащитных функций (очищение воздуха и воды, почвозащитную), а также ресурсорезервационную роль. Изменения климата имеют как положительные, так и отрицательные последствия на средоформирующий потенциал территорий Севера и Сибири [7, 8]. Положительные последствия связаны с потеплением климата, отрицательные – с повышением вероятности экстремальных природных явлений.

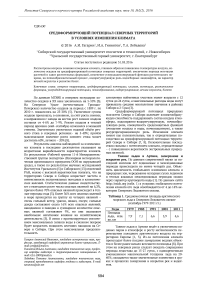

Таяние льдов в Артике, замерзание и вскрытие рек. По данным современной науки за последний миллион лет ледниковые и межледниковые периоды происходили не менее четырёх раз. Объяснить цикличность глобального изменения климата и природных зон, чередование холодных сухих ледников и теплых влажных межледниковых периодов можно через характер круговорота воды [1]. По данным сайта (табл. 1) в условиях глобального потепления климата ото льда освобождается от 4 до 14% акватории Северного Ледовитого океана.

Таблица 1. Среднемесячная площадь арктического морского льда в Северном Ледовитом океане (сентябрь 1979-2011 гг.)

|

Годы |

1979 |

1985 |

1991 |

2001 |

2011 |

|

Площадь льда, млн. кв. км |

7,9 |

7,1 |

6,6 |

5,9 |

4,6 |

Таяние льдов в Артике ведёт к увеличению водяных паров в атмосфере и росту интенсивности перемещения холодного арктического воздуха на территорию Европы [1, 3]. Из-за потепления климата происходит более позднее замерзание водных объектов и более ранее начало весеннего половодья [8]. При этом на северных реках следует ожидать сокращения периода ледостава до 15-27 суток, с одновременным уменьшением максимальной толщины льда на 2040%; ожидаются также значительные изменения в сроках и процессах замерзания и вскрытия рек и водоёмов.

Увеличение периода вегетации растений и сдвиг растительных формаций. За последние 15 лет на северных территориях увеличилась продолжительность периода вегетации (периодов с температурой воздуха выше +5°С) на 5-10 дней, уменьшилась повторяемость низких температур в приземном слое воздуха в весенние периоды, но сохраняются в период вегетации случаи заморозков. Именно эти погодные факторы изменения климата оказывают существенное влияние на биологическую продуктивность природных экосистем на Севере [7,8].

Усиление продукционных процессов (главным образом, фотосинтеза) в экосистемах Севера и Сибири ведёт к сдвигу границ растительных формаций: на равнине лесотундра продвигается на Север, в горах редколесья поднимаются вверх по склонам [5]. Интенсивность заселения ранее безлесных территорий в значительной степени определяется локальными условиями местопроизрастания; в частности, увеличением толщины снежного покрова, температурным режимом почв в зимний период (он лимитирует начало вегетации растений). Поднятие верхней границы леса началось на многоснежных участках в конце XVIII столетия, а пионерным видом выступала лиственница. Доказательством этого процесса является закономерное уменьшение возраста ныне растущих древостоев лиственницы по мере увеличения высоты над уровнем моря. Заселение ею малоснежных участков началось только в ХХ в. Берёза стала заселяться позднее и активно укрепляет свои позиции в настоящее время.

Поднятие верхней границы леса формирует защитные условия в зимние периоды для оленей, увеличивает кормовую базу для охотничьей фауны. Возможно продвижение очагов массового размножения вредителей и болезней растений (лесов); данные явления зафиксированы уже в южных районах ХМАО-Югры [5].

Поглощение углекислого газа (СО 2 ) растительным покровом. Увеличение периода вегетации растений и расширение растительных формаций на северных территориях ведёт к возрастанию их углерододоминирующей роли. В табл. 2 приведены данные расчётов по способности растительности поглощать СО 2 .

Таблица 2. Способность растительности поглощать углекислый газ при образовании 1 т. сухой органической массы, т/т

|

Растения |

Поглощение СО 2 |

|

ель: древесина хвоя |

1,853 1,924 |

|

берёза древесина хвоя |

1,833 1,652 |

|

травы |

1,652 |

|

сфагнум |

1,710 |

Годовая масса поглощаемого из воздуха атмосферы углекислого газа (СО 2 ) чистыми лесонасаждениями и по преобладающей породе в смешанных лесонасаждениях (1 га лесных земель) определяется по формуле [9]:

Гс = QiW(1 + V1ylt + V2-y2t)РС т/га в год, где Qi - текущий среднегодовой прирост стволовой древесины в i-й группе возраста, м3/га; W - плотность древесины в i-й группе возраста, т/м3; y1iiy2i - коэффициенты соизмерения прироста древесины пней и корней, сучьев и ветвей по типам леса (классам бонитета); V1, V2- коэффициенты соизмерения прироста древесины пней и корней, сучьев и ветвей по различным возрастным группам; РС - интенсивность поглощения углекислого газа при образовании 1 т абсолютно сухой древесины, т/т.

Усиления интенсивности биологических процессов в растительном покрове северных территорий выражается в увеличении годовых приростов фитомассы в природных экосистемах; фактически этот процесс в лесных экосистемах выражается через улучшение лесорастительных условий и оценивается в повышении класса бонитета. В табл. 3 приведены значения текущих среднегодовых приростов древесины в лесах V и IV классов бонитета. Анализ показывает, что углекислогазопоглощающая способность северных лесопокрытых ландшафтов возрастает на 8-14%.

Почвообразовательный процесс. При составлении аналитических материалов о влиянии изменения климата в Арктике на почвообразовательный процесс использованы результаты научных исследований Института биологии Коми научного центра УрО РАН [2, 6] и Института экологии растений и животных УрО РАН (д.б.н. Фирсова В.П., к.б.н. Новогородова Г.Г., к.б.н. Дедков В.С. и др.). Усиление продукционных процессов и сдвиг растительных формаций при потеплении климата обуславливает более выраженный почвообразовательный процесс на северных территориях. Будет увеличиваться плотность населения мезофауны в почвах. Используя аналогию с процессом превращения почв на нелесных землях в почвы на лесопокрытых участках можно полагать следующие количественные и качественные изменения мезофауны почв северных территорий при расширении лесорастительных зон. В подзолистых суглинистых почвах в процессе усложнения растительного покрова происходит заметная перестройка структуры населения микро- и мезофауны, которая выражается в повышении общей численности различных биологических организмов, увеличении их разнообразия в почве [6]. В процессе формирования почв в условиях потепления климата будет происходить смещение максимума численности бактерий из срединной части подстилки в ее верхнюю часть. В увеличивающихся и вновь формирующихся органогенных горизонтах подзолистых почв складывается стабильное сообщество микроорганизмов [16].

В процессе почвообразования под влиянием потепления климата с развитием растительного покрова происходят изменения в содержании, структуре и свойствах веществ, а также в качественном и количественном составе низкомолекулярных фракций гумуса [2]. На почвах в редколесьях и на образующихся лесных участках повышается концентрация соединений. Формирование развитого растительного покрова ведёт к изменению температурного режима почв: повышается теплообеспеченность, их оттаивание и прогревание до +5°С происходит на 5-11 дней раньше, в органогенных горизонтах продолжительность периода с отрицательными температурами резко сокращается, происходит сглаживание амплитуд среднесуточных колебаний температур в верхнем почвенном горизонте.

Почвообразование на северных территориях благодаря потеплению климата сопровождается изменением химического состава вод речного стока [14] -будет происходить изменение воды с водосборных территорий малых рек от гидрокарбонатного магние-во-калиевого состава к трехкомпоненоному (сложному) катионному составу. Будет снижаться выщелачивание из почв щелочных металлов и их поступление в почвенно-грунтовые воды и в водотоки; поверхностные воды будут изменять свою кислотность от нейтральной (рН = 6,7) или слабощелочной (рН = 7,68,7) к слабокислой (рН = 5,6-5,9) или нейтральной (рН = 7,0-7,4).

Таблица 3. Текущие среднегодовые приросты древесины в различных возрастных периодах лесонасаждений м3/га (Северный Урал)

|

Тип леса (класс бонитета) |

Порода |

|||||||

|

Ель |

Береза |

|||||||

|

Молод-няки |

Средневозрастные |

Приспевающие |

Спелые |

Молод-няки |

Средне-возрастные |

Приспевающие |

Спе-лые |

|

|

Горные леса |

||||||||

|

Мшистохвощовая (IV) |

1,9 |

2,0 |

1,6 |

0,7 |

0,9 |

1,9 |

1,2 |

0,9 |

|

Сфагновая, травяноболотная (V) |

1,1 |

1,3 |

1,4 |

1,0 |

0,4 |

1,3 |

1,1 |

0,7 |

|

Равнинные леса |

||||||||

|

Мшистохвощовая (IV) |

2,2 |

2,1 |

1,3 |

0,6 |

0,8 |

2,0 |

1,5 |

1,2 |

|

Сфагновая, травяноболотная (V) |

1,9 |

1,5 |

0,6 |

0,3 |

0,4 |

1,4 |

1,3 |

1,0 |

Водорегулирующая роль северных ландшафтов. Водорегулирующая роль природных ландшафтов состоит в формировании внутрипочвенной (внутригрунтовой, подземной) части речного стока. Наибольшая выраженность проявляется в летний период; в этом случае величина прироста подземного стока A S равна [9]:

А А = X • а-ц-к 1 (к 2 • к 3 • к 4 • с1 -(1 - в )• c 2)

м3/га (2)

где Х - суммарная величина осадков; а - коэффициент речного стока; в - коэффициент прироста осадков благодаря лесам; ц - доля (от 1) летних осадков в сумме годовых; К 2 , К з, - коэффициенты, возраст и класс бонитета насаждений; С 1 , С 2 - коэффициенты подземной составляющей речного стока соответственно для данной лесопокрытой и безлесной территории.

Таблица 4. Значения коэффициентов подземного стока для летнего периода на лесопокрытых водосборах Среднего Урала

|

Лесистость территории, % |

Вид насаждений |

Равнинные леса |

Горные леса |

||

|

суглинистые почвы |

супесчаные почвы |

суглинистые почвы |

супесчаные почвы |

||

|

> 70 |

хвойные лиственные |

0,80 0,65 |

0,95 0,80 |

0,70 0,55 |

0,90 0,75 |

|

60-70 |

хвойные лиственные |

0,70 0,60 |

0,80 0,70 |

0,65 0,50 |

0,80 0,70 |

|

50-60 |

хвойные лиственные |

0,65 0,55 |

0,75 0,65 |

0,60 0,45 |

0,75 0,60 |

|

40-50 |

хвойные лиственные |

0,55 0,50 |

0,70 0,60 |

0,50 0,40 |

0,60 0,50 |

|

30-40 |

хвойные лиственные |

0,45 0,40 |

0,60 0,55 |

0,40 0,35 |

0,50 0,45 |

|

< 30 |

хвойные лиственные |

0,30 |

0,40 |

0,25 |

0,35 |

Видно, что в условиях потепления климата внутригрунтовая часть речного стока возрастает с коэффициента 0,2-0,3 (на песчаных, каменистых участках) до коэффициента 0,7-0,9 (на травянистых, мшистых и лишайниковых участках) [7]. Благодаря потеплению климата территорий с эффективными водорегулирующими свойствами (развитым кустарниковым и напочвенным покровом, более мощными почвами) в периоды опасных явлений (сильные ливни и наводнения) будут существенно снижаться экстремальные значения параметров таких явлений, как максимальный уровень воды, интенсивность его изменения, продолжительность наводнения. Увеличение площади водосборных территорий с более мощным и развитым напочвенным, кустарниковым и древесным покровом повышает водорегулирующую роль природных ландшафтов, особенно при возрастании осадков (на 5-10%) и объёмов речного стока (до 20%).

Вечная мерзлота. Вечная мерзлота, будучи производной климата, возникла с началом его похолодания; однако колебательный характер изменения климата обусловил многократные изменения состояния мерзлоты во времени. По данным Н.А. Шполянской [15], потепление климата в Западной Сибири 4–8 тыс. лет назад на 2-2,5оС изменило температурное поле вечной мерзлоты на всю её мощность (до глубины 400 м); произошло протаивание вечномерзлых пород до глубины 200 м. Похолодание в период 2-4 тыс. лет назад с амплитудой около 2оС проникло на глубину 130-180 м; произошло новое промерзание до 80-100 м оттаявших ранее пород, не достигшее, однако, уровня сохранившегося нижнего, ставшего реликтовым мёрзлого слоя. Потепление способствовало изменению форм рельефа территории вечной мерзлоты – образовались и расширились термокарстовые озера. Однако южнее 67° северной широты благодаря потеплению происходило последующее зарастание этих озёр, превращение их в болота, где мощный моховой покров с его теплоизолирующими свойствами способствовал новому промерзанию грунтов и росту образованию бугристого рельефа из-за усиления неравномерности миграции воды к фронту промерзания.

Современные изменения характера вечной мерзлоты северных территорий обусловлены короткопериодичными колебаниями климата. При этом короткопериодичные колебания температуры воздуха затрагивают, по расчётам Н.А. Шполянской [9], лишь первые десятки метров вечной мерзлоты. По наблюдениям А.В. Павлова на Европейском Севере и в Западной Сибири колебания температуры затухают на глубинах до 9 м [11]. По мнению многих гляциологов [11, 15], вечная мерзлота, в силу наличия в ней льда и связанных с ним фазовых процессов, как природная система в целом инертна к перестройке в естественных условиях и достаточно устойчива к изменению климата.

Развитие болот. Все понятия «болото» (П.Ф. Морозов, Н.П. Пьявченко, Н.Я. Кац, А.А. Ниценко и др.) объединяют его характеристики: обильное увлажнение почвы, торфонакопление и специфичность растительного покрова. Н.И. Пьявченко [7], разработчик теории болотообразования, рассматривает заболачивание как сложный, внутренне противоречивый процесс, возникающий и развивающийся в результате взаимодействия биологических и абиотических природных факторов – атмосферы, гидрологических условий, растительности и напочвенной среды. По его мнению, основной причиной процесса заболачивания суши служит постоянное или длительное периодическое переувлажнение верхнего горизонта почвы в результате превышения количества выпадающих осадков над испарением, или отсутствие стока излишней воды.

В настоящее время есть 2 точки зрения на интенсивность современного болотообразования в Западной Сибири. Саморазвитие болота есть сложный процесс, связанный в значительной мере с характером рельефа местности. Как показали исследования [3], посвящённые изучению развития болот Западной Сибири в голоцене (в послеледниковый период), процесс взаимоотношения леса и болота многократно менял своё направление во времени – болотообразование периодически затухало и усиливалось лесообразова-ние. Очертания отдельных «языков» показывают, что болота как бы «выбирают» наиболее подходящие участки для своего продвижения или, наоборот, временно останавливаются в своём распространении, обходя более высоко расположенные площади, оставляя их внутри себя. Вместе с тем даже на сильно заболоченных водораздельных равнинах местное улучшение дренажа приостанавливает развитие болот вширь, приводит к облесению тех участков болот, на которых произошло улучшение дренажа, вызванное многими естественными причинами, например, образованием внутриболотной речной сети. По мнению Ф.З. Глебова [4], существенное уменьшение ежегодного прироста площади болот за последние 200 лет свидетельствует о затухании болотообразовательного процесса.

Список литературы Средоформирующий потенциал северных территорий в условиях изменения климата

- Баландин, Р.К. Ад 2012. Крах неизбежен. -М.; Яуза: Эксмо, 2012. 288 с.

- Бондаренко, Н.Н. Аминокислотный состав гумусовых кислот почв, формирующихся на вырубках в подзоне средней тайги//Молодежь и наука на Севере: Матер. II-ой Всеросс. молодежн. научн. конф. -Сыктывкар, 2013. С. 12-13.

- Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2014. 1008 с., http://downloads.igce.ru/publications/OD_2_2014/v2014/htm/

- Глебов, Ф.З. Взаимоотношения леса и болота в таёжной зоне. -Новосибирск, Наука, 1988. С. 184.

- Григорьев, А.А. Динамика верхней границы древесной растительности в высокогорьях Приполярного Урала под влиянием современного изменения климата//Экология. 2013. № 4. С. 284-295.

- Лаптева, Е.М. Почвенная фауна в таежных экосистемах, естественно восстановленных после рубок главного пользования/Е.М. Лаптева, А.А. Колесникова, А.А. Таскаева и др.//Мат. докл. II Всерос. конф. «Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере». -Сыктывкар, 2013. С. 125-127.

- Лебедев, Ю.В. Методология комплексной оценки экосистем Севера/Ю.В. Лебедев, К.Ю. Лебедев, Т.А. Таранова//Мат. V Всерос. науч. конф. «Проблемы мониторинга…». -Архангельск, 2010. С. 34-37.

- Лебедев, Ю.В. Оценка воздействия изменения глобального климата на лесопользование в северных регионах России/Ю.В. Лебедев, В.А. Дикунец, З.Я. Нагимов//Сб. мат. VI Междунар. науч. конф. -Новосибирск, СГГА, 2010. С. 238-242.

- Лебедева, Т.А. Информационное обеспечение оценочных работ. -СГУГиТ, 2014. С. 40.

- Лисс, О.Л. Болота Западно-Сибирской равнины/О.Л. Лисс, Н.А. Березина. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 206.

- Павлов, А.В. Мониторинг криолитозоны. -Новосибирск: «ГЕО» 2008. 230 с.

- Пьявченко, Н.И. Вопросы теории лесного болотоведения//Вопросы лесоведения. Красноярск: Институт леса и древесины СО АН СССР. 1970. Т. 1. С. 253-261.

- Скачков, Ю.Б. Роль аномальных зим в межгодовой изменчивости термического режима многолетнемерзлых пород центральной Якутии. Мат. докл. -Томск, ИМК и ЭС СО РАН, 2013. С. 200-209.

- Гудкович, З.М. Изменения климата Земли -результат действия естественных причин/З.М. Гудкович, В.П. Карклин, В.М. Смоляницкий//Экологический вестник России. 2010. № 1. С. 49-54.

- Шполянская, Н.А. Устойчивость вечной мерзлоты к глобальным изменениям климата//Использование и охрана природных ресурсов в России. 2013. № 6. С. 37-41.

- Экология Ханты-Мансийского автономного округа. Под ред. В.В. Плотникова. -Тюмень: СофтДизайн, 1997. 288 с.