Средообразующая роль планктонных сообществ экосистемы устья Северной Двины

Автор: Воробьева Т.Я., Собко Е.И., Шорина Н.В., Забелина С.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения пространственной и сезонной изменчивости планктонных сообществ устья Северной Двины. Оценена роль фито- и бактериопланктона в преобразовании среды обитания. Показаны количественные изменения фито- и зоопланктона в сезонном аспекте. Рассмотрены факторы, влияющие на распространение фосфатаккумулирующих бактерий (ФАБ). Изучены взаимосвязи в планктонном сообществе.

Экосистема, планктонные сообщества, фосфатаккумулирующие бактерии, гидрохимические параметры среды

Короткий адрес: https://sciup.org/148199110

IDR: 148199110 | УДК: 574.583:504.454(282.247.13)

Текст научной статьи Средообразующая роль планктонных сообществ экосистемы устья Северной Двины

В биосфере центральную роль играет живое вещество, поскольку с ним генетически связаны и образованы из него все ее структурные части благодаря прошлой или настоящей деятельности живых организмов [1]. Живые организмы не только испытывают влияния со стороны окружающей их среды, но и сами активно влияют на среду своего обитания. В результате их взаимовлияния живые организмы преобразуют среду своего обитания или поддерживают ее в таком состоянии, которое удовлетворяет условиям их существования [2]. Выполняя средообразующие функции, живые организмы контролируют состояние окружающей среды. В водных экосистемах решающую роль в средообразующей деятельности принадлежит фито- и бактериопланктону.

Для устьевой области р. Северной Двины характерно наличие сложных механизмов формирования гидрохимического режима, обусловленное физико-химическим и гидродинамическим взаимодействием речных и морских вод, которые влияют на формирование биоценозов устья Северной Двины [3]. Речной сток, количество биогенных элементов, продукционно-деструк-ционные и многие другие процессы в исследуемом районе имеют ярко выраженный сезонный характер. В период продолжительной зимы (средняя продолжительность ледостава 150-170 сут.) значения первичной продукции минимальны. С конца мая по начало августа создаются благоприятные условия для протекания интенсивных фотосинтетических процессов из-за длинных световых дней и белых ночей.

Устьевую область реки можно отнести к числу наиболее урбанизированных, промышленно и транспортно освоенных объектов на Севере

России, несущих значительную антропогенную нагрузку. Около 85% загрязняющих веществ, поступающих в реку со сточными водами (СВ) всех предприятий, приходится на долю целлюлознобумажных комбинатов [4].

Цель работы: изучение взаимовлияния планктонных сообществ и среды обитания в экосистеме устьевой области реки Северной Двины.

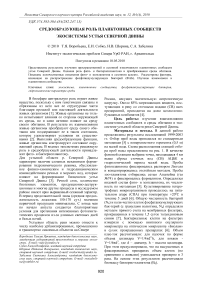

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты исследований 1999-2003 гг. Отбор проб воды проводился по стандартным методикам [5] с поверхностного горизонта (0,5 м) на малой воде. Схема расположения станций отбора проб воды представлена на рис. 1. В качестве фоновой станции выбрана точка, находящаяся 4 км выше сброса сточных вод (СВ) АЦБК в гидрологический период малой воды. Пробы фитопланктона фиксировались раствором Люголя и концентрировались отстойным методом. Пробы зоо-планктона отбирались сетью Апштейна (газ №74) и фиксировались формалином. Определялся видовой состав фито- и зоопланктона, их численность по методикам [5]. Культивирование гетеротрофных микроорганизмов проводилось на питательном агаре (СПА) при температуре +20оС в течение 5 дней [6]. Общую численность бактерий (N б ) и коли-чество клеток фосфатаккумулирующих бак-терий (с гранулами волютина, N в ) определяли методом прямого счета на мембранных фильтрах, прокрашенных в течение 1,5 суток толуидиновым синим [7]. Бактериальные клетки на фильтрах измеряли с помощью винтового окулярного микрометра на оптическом микроскопе «Биолам» в сухих прокрашенных препаратах [6]. Объем клее-ток рассчитывали: для палочек по форме объема цилиндра V=1/4 π d2.h, для кокков -V=1/6 π d3, где d – диаметр, h – высота цилиндра. При этом предусматривали, что на высушенных и фиксированных препаратах объем клеток (по сравнению с живыми) уменьшается примерно в 3 раза. На основе этих результатов рассчитывали биомассу бактерио-планктона (В б ).

Содержание общего железа (Feобщ) определяли спектрофотометрически по окраске ортофенантролинового комплекса на КФК-2 при длине волны 540 нм, общий фосфор (Р общ ) – после гидролиза его органических конденси-рованных соединений в растворе H 2 SO 4 (2%) c персульфатом калия (0,1г/10 мл) при 100оС в течение 1 ч, фосфаты (Рмин) – спектрофото-метрически с молибдатом аммония и сурьмяно-винно-кислым калием в присутствии аскорбиновой кислоты по интенсивности синей окраски на КФК-2 при длине волны 750 нм [8].

Результаты исследований. Устье Северной Двины в гидрохимическом отношении представляет собой наиболее сложный водный объект. Такую ситуацию обусловливает, с одной стороны, наличие здесь мощного промышленно-транспортного узла, а с другой – влияние приливно-отливных течений. Гидрохимический режим отличается большой пространственно-временной изменчивостью (табл. 1). Солевой состав вод рассматриваемой акватории изменяется от гидрокарбонатно-кальциевого типа в верхней части до хлориднатриевого типа в ее мористой части. Воды имеют слабощелочные свойства, которые при больших расходах воды могут изменяться на слабокислые. Кислородный режим большую часть года характеризуется как удовлетворительный. Количество растворенного в воде кислорода в летне-осенний период варьирует в пределах 4,90-12,37 мгО 2 /л (среднее – 8,79±0,16 мгО 2 /л), в зимнюю межень -

2,81-7,70 мгО 2 /л (среднее – 5,50±0,20 мгО 2 /л) [911]. Воды обогащены органическими и биогенными веществами, но иногда в летнюю межень минеральный азот и фосфор могут служить лимитирующим фактором для развития гидробиологических процессов.

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб воды; 4-27 номера станций, • и ○ - постоянные и разовые станции соответственно

Таблица 1. Гидролого-гидрохимические показатели устья реки Северная Двина с 1999 по 2003 гг. [9]

|

Станции отбора проб |

Минера лизация, мг/л |

рН |

Кислород, мгО 2 /л |

БПК 5 , мгО 2 /л |

ХПК* , мгО 2 /л |

N мин , мг/л |

Р мин мг/л |

|

4 км выше сброса СВ АЦБК г.Новодвинска, ст.4 |

57-413 236,0 |

7,05-8,38 7,64 |

3,19-11,86 8,20 |

0,21-5,85 1,98 |

13,2-61,0 35,6 |

0,01-0,444 0,151 |

0-0,030 0,011 |

|

г. Новодвинск, 0,5 км ниже сброса СВ АЦБК, левый берег, ст.6 |

69-494 248 |

7,10-8,39 7,72 |

3,02-11,39 8,15 |

0,62-6,94 2,70 |

15,0-119,6 41,1 |

0,040-0,564 0,256 |

0,001-0,025 0,012 |

|

г. Архангельск, ж/д мост, 18 км ниже сброса СВ АЦБК, ст.16 |

54-456 240 |

6,95-8,39 7,57 |

3,97-13,70 8,31 |

0,46-6,50 1,84 |

11,5-87,6 37,2 |

0,012-0,584 0,163 |

0,001-0,019 0,011 |

|

г. Архангельск, ж/д мост, ст.17 |

59-440 238 |

6,91-8,38 7,59 |

4,70-12,47 8,31 |

0,27-10,21 1,86 |

15,4-77,1 36,2 |

0,009-0,563 0,163 |

0,001-0,021 0,011 |

|

протока Маймакса, порт Экономия, ст.23 и 24 |

55-12888 1250 |

7,05-8,25 7,58 |

4,26-12,8 8,04 |

0,48-5,19 1,68 |

19,0-119,1 42,8 |

0,042-0,404 0,141 |

0,009-0,018 0,010 |

|

протока Кузнечиха, 4 км ниже сброса СВ СЦБК, ст.25 и 26 |

57-13678 1421 |

6,98-8,18 7,53 |

3,65-13,51 8,14 |

0,53-5,32 1,78 |

19,6-105,1 44,8 |

0,125-0,914 0,367 |

0,010-0,038 0,012 |

Примечание: * - по бихроматной окисляемости; ** - в числителе минимальные и максимальные значения, в знаменателе – средние значения

Для вод устья Северной Двины характерно достаточно высокое содержание общего железа, обусловленное естественными природными факторами [4]. В период исследований количество Fe общ варьировало от 0,01 до 0,81 мг/л (среднее -0,33±0,03 мг/л), минимальные значения наблюдались в летнюю межень (конец июля - начало сентября) от 0,01 до 0,17 мг/л (среднее - 0,08±0,02

мг/л), максимальные - в зимнюю межень (с октября по март) от 0,22-0,81 мг/л (среднее -0,42±0,03 мг/л). Содержание Рмин находилось в пределах от 0,001 до 0,038 мг/л (среднее значение – 0,012±0,001 мг/л), Робщ - от 0,016 до 0,074 мг/л (среднее значение – 0,031±0,001 мг/л). Наиболее неблагоприятный в гидрохимическом отношении состав вод наблюдается в районе влияния сточных вод Архангельского ЦБК и нижнем течении протоки Кузнечихи в зоне влияния СВ Соломбаль-ского ЦБК. Вследствие спорадических сбросов СВ нарушается естественный ритм сезонной динамики биогенных элементов в зоне влияния ЦБК. Подъем концентраций не всегда связан с фазами внутригодового цикла и может происходить бессистемно в любом месяце [11].

Изучение пространственной и сезонной динамики фитопланктона (ФП) в устьевой области реки показало, что в зимние месяцы численность организмов не превышает 4,8 тыс.кл/мл, среднее значение 1,81±0,27 тыс.кл/мл и представлены в основном психрофильными видами диатомовых водорослей. В период биологического лета (июнь-октябрь) численность фитопланктона в пробах воды варьировала от 1,8 до 14,6 тыс.кл/мл, среднее значение – 7,17±0,53 тыс.кл/мл. Минимальная общая численность ФП от 1,8 до 5,4 тыс.кл/мл далась в районе сброса сточных вод АЦБК (0,5 км ниже). По сравнению с показателями, выявленными нами на фоновых участках, численность снизилась в 1,4-2 раза.

Зоопланктон (ЗП) в подледный период встречается отдельными экземплярами, редко достигая 50 экз/м3. В летний период общая численность зоопланктона на исследуемом участке находилась в пределах от 161 до 4820 экз/м3, среднее значение – 1008±171 экз/м3. Высокой численности достигали коловратки и ветвистоусые ракообразные. По типу питания преобладали (95-98% общей численности) виды-фильтраторы. Влияние СВ АЦБК на зоопланктон начинает проявляться в районе 0,5 км ниже источника загрязнения, но максимальное их воздействие отмечается в 4-х км ниже сброса загрязняющих веществ. Общая численность ЗП на этом участке снижается более чем в 1,3-3 раза по сравнению с фоном. Снижение количества видов зоопланктона наблюдается на всем протяжении левобережного участка, от 0,5 до 18 км ниже сброса СВ. Для дельтовой части реки характерны наиболее высокие показатели видового разнообразия и количественного состава зоопланктона, обогащение планктонной фауны солоноватоводными формами.

Во все сезоны общая численность бактериопланктона в исследованной экосистеме находилась в пределах 0,17-5,61 млн.кл/мл (среднее значение-2,20±0,11 млн.кл/мл). Минимальные значения характерны для фоновых станций в конце зимней межени (0,17-0,88 млн. кл/мл). В устьевой области реки в зимние месяцы и весной доля фосфат-аккумулирующих бактерий в общей численности невысокая (2-18% от N б ), табл. 2. Максимальные значения Nб зафиксированы в июле – августе (1,07-5,61 млн. кл/мл) при этом увеличивается доля клеток с гранулами полифосфатов (14-44%). В зоне влияния сточных вод АЦБК и СЦБК сезонный фактор не столь значителен: общая численность во все исследованные периоды находилась в пределах 0,55-3,87 млн. кл/мл (среднее значение – 2,36±0,13 млн. кл/мл), наблюдается увеличение содержания гетеротрофного бактериопланктона до

1,28-69,50 тыс.КОЕ/мл (среднее значение – 23,22±3,19 тыс.КОЕ/мл) по сравнению с фоновой станцией 0,09-2,12 тыс.КОЕ/мл (среднее значение – 0,59±0,09 тыс.КОЕ/мл).

Обсуждение результатов. Планктонные сообщества в устьевой области находятся в тесной связи между собой и с абиотическими факторами среды. В весенний период наблюдается повышение рН воды до 7,4. За счет повышения температуры воды и увеличения содержания легкоусвояемых органических веществ начинается некоторое увеличение численности микроорганизмов. В поздневесенний период (июнь) происходит смена доминирующих видов: увеличивается доля синезеленых и зеленых водорослей, психрофильные виды диатомей отмирают. Идет постепенное уменьшение концентраций минеральных форм азота и фосфора, и рост численности фитопланктона, достигающего своего пика в конце июля – августе (для устья р. Северной Двины в основном характерен один пик развития фитопланктона). Соответственно, увеличивается рН (7,66-8,22) водной среды и в отдельные годы достигает 8,39 (август 2002 г.). рН играет важную роль в распределении железа в водной толще (количественные характеристики железа) [12]. Поэтому для летней межени отмечено увеличение значений отношений Р общ :Fe=0,20-0,65 и Р мин :Fe = 0,06-0,26, которое происходит за счет снижения содержания общего железа в речной воде до 0,060,15 мг/л (в остальное время характерны низкие значения отношений Р общ :Fe=0,05-0,19, Р мин :Fe = 0,03-0,09).

Пространственно-временная динамика соотношения концентраций фосфора и железа и рН окружающей среды, являются основными факторами, определяющими рост и развитие ФАБ. В результате тесного сопряжения физико-химических и биологических факторов создаются благоприятные условия для развития фосфатаккуму-лирующих бактерий. При распространении ФАБ происходит увеличение доли конгломератов, вызванных происходящим в щелочных средах (особенно при рН 8,1-8,3) агрегированием бактерий в осаждаемую фосфор- и железосодержащую органоминеральную взвесь за счет образования гелеобразной гидроокиси окисного железа. В результате происходит самоочищение природных вод от загрязняющих веществ (нефтепродуктов, металлов и т.д.). Кроме того, в летнюю межень ФАБ могут играть немаловажную роль в поддержании биологической продуктивности вод за счет увеличения скорости регенерации и времени оборота фосфора, так как концентрация ортофосфатов в этот период падает до минимума.

Бактерии во много раз быстрее водорослей потребляют ортофосфаты (Р мин ), выделяя в значительном количестве органофосфаты (Р орг ), которые затем используются фитопланктоном с эффективностью, не уступающей бактериям [13]. Так, в 2002 г. с июля до начала октября 2002 г. поддерживались высокие значения рН 8,10-8,37 и численности фитопланктона 7,4-11,6 тыс.кл/мл

(среднее значение – 9,2±0,69 тыс.кл/мл), хотя, казалось бы, не создавалось оптимальных условий для повышенного уровня численности фитопланктона из-за минимальных значений концентраций фосфатов в данный период. Видимо, именно за счет быстрой регенерации фосфора фосфатаккуму-лирующими бактериями и объясняется высокая численность фитопланктона в данный период. В осенние месяцы после резкого снижения развития фитопланктона, уменьшения активности зоопланктона и увеличения содержания органических веществ (детрита) возрастает численность гетеротрофных бактерий. Результаты исследований подтверждают распространенное в литературе мнение [14 и др.], что обилие бактерий зависит от уровня развития фито- и зоопланктона.

Таблица 2. Количественное распределение микроорганизмов и минеральных веществ в устье Северной Двины

|

Станции |

Дата |

N б , млн.кл/ мл |

Nв,% от N о |

N с , % от N о |

Вб, мг/м3 |

Vср, мкм3 |

Робщ/Fe |

Р мин /Fe |

рН |

|

4 |

14.06.00 |

1,77* |

2 |

0,01 |

- |

- |

0,05 |

0,03 |

7,55 |

|

23.07.02 |

3,65 |

14 |

0,04 |

516 |

0,143 |

0,19 |

0,06 |

8,10 |

|

|

18.10.02 |

1,03 |

7,7 |

0,07 |

118 |

0,115 |

0,09 |

0,06 |

7,89 |

|

|

6 |

13.03.00 |

2,47 |

4 |

0,76 |

- |

- |

0,1 |

0,07 |

7,64 |

|

14.06.00 |

1,80 |

9 |

0,26 |

- |

- |

0,1 |

0,05 |

7,51 |

|

|

23.07.02 |

3,99 |

20,6 |

0,73 |

- |

- |

0,65 |

0,26 |

8,14 |

|

|

18.10.02 |

2,52** 1,82 |

16,1 11,3 |

0,24 0,83 |

479 405 |

0,315 0,224 |

0,13 0,13 |

0,09 0,08 |

7,85 7,85 |

|

|

25.10.02 |

0,89 |

16,3 |

0,08 |

359 |

0,403 |

- |

- |

7,2 |

|

|

7 |

25.10.02 |

1,41 |

18,2 |

0,06 |

264 |

0,187 |

- |

- |

7,2 |

|

12 |

23.07.02 |

3,72 4,22 |

17,9 44,0 |

0,009 - |

1704 - |

0,458 - |

0,56 0,21 |

0,33 0,12 |

8,17 8,20 |

|

18.10.02 |

0,80 2,09 |

6,3 13,7 |

0,45 0,12 |

178 1034 |

0,221 0,496 |

0,19 0,17 |

0,11 0,08 |

7,85 7,85 |

|

|

25.10.02 |

1,73 |

6,1 |

0,17 |

336 |

0,174 |

0,17 |

0,09 |

7,3 |

|

|

14 |

23.07.02 |

4,38 |

33,4 |

0,009 |

1701 |

0,388 |

0,63 |

0,27 |

8,14 |

|

20.10.02 |

2,30 |

7,5 |

0,17 |

771 |

0,335 |

- |

- |

7,75 |

|

|

16 |

14.03.00 |

2,64 |

2 |

0,29 |

- |

- |

0,06 |

0,05 |

7,35 |

|

14.06.00 |

2,80 |

17 |

0,27 |

- |

- |

0,12 |

0,03 |

7,55 |

|

|

23.07.02 |

4,13 |

41,4 |

0,06 |

988 |

0,250 |

0,20 |

0,05 |

8,14 |

|

|

20.10.02 |

1,87 2,44 |

15,1 3,3 |

0,35 0,27 |

601 239 |

0,320 0,096 |

0,09 0,1 |

0,06 0,06 |

7,65 7,75 |

|

|

17 |

14.06.00 |

1,90 |

20 |

0,07 |

- |

- |

0,11 |

0,03 |

7,59 |

|

20.10.02 |

1,79 |

5,75 |

0,07 |

262 |

0,146 |

0,18 |

0,05 |

7,55 |

|

|

18 |

20.10.02 |

1,95 |

7,3 |

0,14 |

623 |

0,319 |

- |

- |

7,57 |

|

21 |

19.06.00 |

2,10 |

8 |

0,16 |

- |

- |

0,13 |

0,07 |

7,58 |

|

23 |

19.10.02 |

1,57 |

7,6 |

0,07 |

- |

- |

0,16 |

0,1 |

7,49 |

|

27 |

16.03.00 |

0,4 |

4 |

0,69 |

- |

- |

0,13 |

0,07 |

7,22 |

Примечание: Nб – общая численность бактериопланктона; Nв – количество клеток с волютином; Nс – численность сапрофитных бактерий; Вб – сырая биомасса бактериопланктона;Vс – средний объем клеток; Робщ и Рмин – общий и минеральный фосфор; Fe – общее железо. * - поверхностный горизонт; ** - в числителе – поверхностный, в знаменателе – придонный горизонты; «-» - нет данных

Выводы.

-

1. Выявленная положительная корреляционная связь численности бактериопланктона с количеством фитопланктона r=0,54 (р<0,01) и отрицательная с численностью зоопланктона r=-0,59 (р<0,01) подтверждает трофические взаимосвязи в экосистеме устьевой области Северной Двины.

-

2. Развития планктонных сообществ имеет выраженный сезонный характер. В летнюю межень за счет продолжительного светового дня значительно увеличивается период интенсивного развития фитопланктона, пик численности фито- и

- зоопланктона приходится на конец июля – начало августа. Сезонный фактор развития бактериопланктона нивелируется в зонах влияния сточных вод АЦБК и СЦБК.

-

3. В конце июля – начале августа за счет тесного сопряжения физико-химических и биологических факторов, активности фосфат-аккуму-лирующих бактерий, протекают процессы самоочищения.

-

4. В процессе развития планктонных сообществ устьевой области Северной Двины со второй половины летней межени до периода понижения

температур воды изменяется гидролого-гидрохимический режим (в отдельные годы значительно): рН от нейтральной до щелочной реакции, уменьшается цветность, снижается количество биогенных элементов (N, P, Fe и т.д.), что говорит об активной средообразующей роли планктонных сообществ.

Список литературы Средообразующая роль планктонных сообществ экосистемы устья Северной Двины

- Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера. -М.: Айрис-пресс, 2007. -576 с.

- Вернадский, В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. -М.: Наука, 1987. -340 с.

- Киселев, И.А. Фитопланктон Белого моря//Исследование русских морей/Под ред. К.М. Дерюгина. -Л., 1925, вып.2 -С. 1-38.

- Бреховских, В.Ф. Проблемы качества поверхностных вод в бассейне Северной Двины/В.Ф. Бреховских, З.В. Волкова, Н.Н. Колесниченко. -М.: Наука, 2003. -233 с.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем./Под ред. д.б.н. В.А. Абакумова. -С-Пб.: Гидрометеоиздат, 1992. -318 с.

- Кузнецов, С.И. Методы изучения водных микроорганизмов/С.И. Кузнецов, Г.А. Дубинина. -М.: Наука, 1989. -285 с.

- Методы общей бактериологии. Т.1. Пер. с англ./Под ред. Герхардта и др. М.: Мир, 1983. -536 с.

- Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологическом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для промысла районов Мирового океана. -М.: Изд-во ВНИРО, 2003. -202 с.

- Основные факторы и процессы, влияющие на функционирование прибрежных экосистем окраинных морей Арктики (Белого, Баренцева)//Заключительный отчет лаборатории водных экосистем ИЭПС Уро РАН. -2005, Т. 2, № регистр.01 200 1120 77 Инв. № 02.2.006 04837. -167 с.

- Скибинский, Л.Э. Эколого-гидрохимические исследования устьевой области реки Северная Двина и южной части Двинского залива Белого моря «Мировой океан, водоемы суши и климат»/Л.Э. Скибинский, О.Ю. Морева, В.Е. Артемьев//Доклады XII съезда Русского географического общества. -СПб, 2005. Т. 5. -С.74-80.

- Куренко, Е.А. Сезонная изменчивость распределения биогенных элементов в устье Северной Двины/Е.А. Куренко, О.Ю. Морева//Экологические проблемы Севера: Материалы докл. Молодежной научной конф. (11-13 марта 2008 г.)/ИЭПС УрО РАН. -Архангельск, 2008. -С.127-129.

- Саралов, А.И. Распространение фосфатаккумулирующих бактерий в фосфоритоносных породах, поверхностных и подземных водах Западного Приуралья/А.И. Саралов, С.М. Чикин, О.М. Банникова и др.//Микробиология. -1999. -Т.68, №3. -С. 407-417.

- Currie, D.J. 1. A comparison of the abilities of freshwater algae and bacteria to acquire and retain phosphorus. 2. The relative importance of bacterioplankton in freshwater/D.J. Currie, J. Kalff//Limnol. Oceanogr. -1984. -V. 29, № 2. -P. 298-321.

- Currie, D.J. Large-scale variability and interactions among phytoplankton, bacterioplankton and phosphorus//Limnol. Oceanogr. -1990. -V. 35, № 7. -P. 1437-1455.