Стабилизация орбитальной ориентации космического аппарата

Автор: Зубов Николай Евгеньевич, Лапин Алексей Владимирович, Микрин Евгений Анатольевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Бортовые и наземные комплексы управления и системы

Статья в выпуске: 3 (3), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача орбитальной стабилизации космического аппарата при несовпадении связанной системы координат с главными осями инерции. С применением метода точного размещения полюсов получены аналитические выражения матрицы обратной связи регулятора задачи орбитальной стабилизации космического аппарата.

Орбитальная стабилизация, тензор инерции, метод точного размещения полюсов

Короткий адрес: https://sciup.org/14343424

IDR: 14343424 | УДК: 629.78.015.076.6:521.3

Текст научной статьи Стабилизация орбитальной ориентации космического аппарата

В процессе полета поддержание орбитальной ориентации космического аппарата (КА) является наиболее распространенной задачей, реализуемой системой управления движением. Характерной особенностью решения задачи стабилизации орбитальной ориентации является предположение о совпадении связанной системы координат с главными осями инерции КА. Однако в процессе длительного полета КА, по мере выработки запасов топлива, может достаточно существенно измениться тензор инерции КА [1], и, как следствие этого, связанная система координат не совпадет с главными осями инерции. Это обстоятельство приведет к ухудшению точности орбитальной ориентации, если не скорректировать закон управления стабилизацией. Данная статья посвящена синтезу аналитического решения задачи стабилизации орбитальной ориентации при несовпадении связанной системы координат с главными осями инерции.

1. Уравнения движения КА

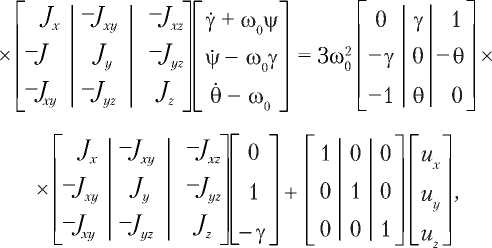

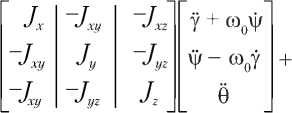

Динамические уравнения углового движения КА при воздействии гравитационного момента и момента управления имеют вид

(1.1)

здесь γ, ψ, θ — углы крена, рысканья, тангажа соответственно; u x , u y , u z — управляющие воздействия. Если отбросить слагаемые второго порядка малости, то при условии незначительных угловых скоростей система (1.2) будет выглядеть так:

Ex = A*x + B*u + M*^,

(1.3)

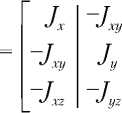

где

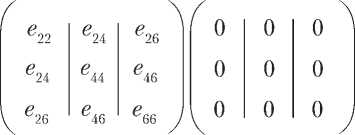

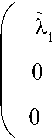

E =

e22

e42

e24

елл e46

e26 0

e46 0

матрица тензора

инерции КА [2]; = i 2 — единичный вектор

местной вертикали [1]; ω0 — орбитальная скорость КА на круговой орбите; ωабс — вектор абсолютной угловой скорости в проекциях на связанный базис; M упр — управляющий момент. В предположении малых углов отклонения связанного базиса от орбитального вместо (1.1) имеем [2]

-9 + ю0 О у + о0у

V " «V

-?-«Л

О

(1.2)

e22

e«

M «^^ 46

= - ;e= - J ; err

62 xz1 64 yz об

^21 ^®O^Jy J^ ^22 0, Q.^

a„, = -con( J + J -J.); / ; a.„. = 2co / ;

24 Ov^ x ^ y и i 2э O^xz 26 yz1

a,, = 4co,/ ; a,,, = cof( J + J ~J^', a,., = «>“( / -/.);

а,, = 0; а,г = ЗоЗ J ;а = ~2(on J ; 44 ’ 45 yz’ 46 0*^ xz ’ а,. = ~4<У J ; а = ~2соп / ; а = -со^ / ; 61 0*^X2 62 0^ yz 63 yz’

«64= 2юоЛ; «65= 3®о(Л "Л>; «66 = °;

^=U° = a ^ ^)г=(-4с-к/ to2J Зо^/ У;

-

- х ~Х ^у х 0^ yz VW xz ^Ху' ’

х=(х. х„ х., х, х, хЛт; и = (и и

-

х. = у; х= у; х = ш; х, = \i/; х, = 0; хс = 9, где ξ x , ξ y , ξ z — постоянные возмущения, обусловленные линеаризацией системы (1.2). В форме Коши выражение (1.3) будет иметь вид

(1.4)

где A = E –1 A* , B = E –1 B* , M = E –1M * .

Поскольку объект, описываемый уравнением (1.3), подвержен детерминированному внешнему возмущению ξ(t) = const, то для определения управляющего воздействия задачи орбитальной стабилизации воспользуемся методом, изложенным в [3]. Считаем, что нам задан трехмерный вектор регулируемых переменных y = Cx, (1.5)

где C — матрица регулируемых параметров размером 3×6, такая, что rank

А, В С^ о3.3

Требуется найти управление u, при котором установившаяся ошибка по регулируемому вектору удовлетворяла бы условию , а корни характеристического УС1 z^-co уравнения замкнутой системы автоматического регулирования располагались бы заданным образом в плоскости корней.

Для решения задачи введем новые переменные ∆ x = x – x уст и ∆ u = u – u уст, где x уст и u уст — установившиеся ошибки по векторам состояния и управления соответственно. Поскольку = 0, из уравнения (1.4) следует, что Ax уст + Bu уст = –Mξ, а поскольку y уст = 0, то, согласно тождеству (1.5), Cx уст = 0. Таким образом, можно записать выражение для объединенного вектора установившихся ошибок

Предположим, что некоторым образом найдено управление ∆u = –K∆x с матрицей регулятора по состоянию K размерности 3×6, обеспечивающее требуемое расположение корней. Тогда, согласно определению переменных ∆x и ∆u, очевидно, что u = –Kx + (Kxуст + uуст). Другими словами, возвращаясь к прежним переменным, с учетом (1.6) можно получить искомое управление и = -Кх- [К,£3]

А, В

С, 03х3

м

Оз.з

(1.8)

Символом E n обозначена единичная матрица порядка n . Отметим, что управление может быть вычислено по формуле (1.8) тогда и только тогда, когда выполняется соотношение (1.5).

Применительно к рассматриваемой задаче матрица регулируемых параметров имеет вид C = [E3, 03×3]. Подставив указанные значения параметров в формулу (1.8) и проведя соответствующие расчеты в пакете символьных вычислений Symbolic Math Toolbox (среда Matlab), окончательно получим тождество u = –Mξ – Kx. (1.9)

-

2. Аналитическое решение задачи управления

Для поиска аналитического решения управления системой (1.4) воспользуемся методом точного размещения полюсов [3]. Для этого будем использовать линейную многомерную динамическую систему с многими входами и многими выходами ( MIMO — Multi Input Multi Output )

Dx = Ax + Bu , (2.1)

где x ∈ R n — вектор состояния; u ∈ R r — вектор входа; R — множество действительных чисел; n > r; D — символ, обозначающий либо оператор дифференцирования Dx ( t ) = х , либо оператор сдвига Dx ( t ) = x ( t + 1).

Предполагается, что матрица B ∈ R n × r имеет полный ранг, а матрица A ∈ R n × n заведомо неустойчива, т.е. множество ее собственных значений ( спектр )

eig(A) = { λi ∈ C: det (λIn – A) = 0}, где In — единичная матрица размера n×n; C — множество комплексных чисел (комплексная плоскость), обязательно включает такие λ i ∈ C, что Re(λ i) > 0 для случая Dx (t) = x и | X J > 1 для случая

Dx ( t ) = x ( t + 1).

Здесь | λ i | — модуль собственного значения λ i .

Введем понятие Cstab, которое в дальнейшем, в зависимости от типа изучаемой MIMO-системы (непрерывной или дискретной), будет обозначать соответственно левую полуплоскость C- плоскости C, т.е. Cstob = C-, либо область внутри круга единичного радиуса с центром в начале C, т. е. Cstab = C|х] < 1. Считается, что для MIMO–системы (2.1) существует управление с обратной связью вида u = –Kx, (2.2)

где K е R r x n — матрица регулятора по состоянию.

Управление системой (2.1) с помощью законов (2.2) является классической задачей, когда необходимо найти такую матрицу K , которая обеспечивает требование на размещение полюсов замкнутой системы (собственных значений матриц A – BK ) в заданных точках C stab или в заданной области C stab (заданной областью, например, может быть вся левая полуплоскость C ).

Требования на распределение полюсов можно задавать с помощью разложения полинома на множители, например det( V -А + ВК) =

-(х-х^х-х^-кУ

(2.3)

где — заданные значения корней полинома (собственные значения матрицы A – BK ).

Пусть B ⊥ T = null( B T ) — ортогональная матрица, удовлетворяющая условиям

B ⊥ B = 0 ;

( n - r )х r 1

(2.4)

(2.5)

L-й (конечный) уровень , L = ceil(n/r) – 1,

(2.9)

где ceil(*) — операция округления числа * в сторону большего значения, например, ceil(0,1) = 1, ceil(1,6) = 2, ceil(2,01) = 3 и т.д.

В соответствии с теоремой [4] для MIMO -системы (2.1) матрица K е R r x n , определяющая регулятор по состоянию, удовлетворяет формулам

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13) тогда eig(A – BK) = eig(Фi – 1). (2.14)

Из теоремы вытекает следующий алгоритм синтеза регулятора, обеспечивающего заданное размещение полюсов:

-

1) назначить матрицы A 0 = A ; B 0 = B ;

-

2) вычислить L = ceil( n / r ) – 1;

-

3) задать матрицы Ф = Ф0, Ф1, …, Ф L та-

- L + I

кие, что eig(Ф i – 1) — желаемый спектр замк-

-

i- 1

нутой системы;

-

4) рассчитать ортогональный аннулятор = B ⊥ , а затем матрицы

ArB0LA0Bf;Bx=B^A0B0,..,

A^Bt-A-^-vB^Bt-A-A-v

-

5) вычислить ортогональный аннулятор , а затем матрицы

-

6) определить ортогональный аннулятор , а затем матрицы

AL-rBtA,. 2^Г2; BL_X = bla2al 2bl 2;

-

7) рассчитать ортогональный аннулятор , а затем матрицы

Л ^ s, A tBfi- bl - Bt ,al tBL •

-

8) последовательно вычислить матрицы

3. Орбитальная стабилизация КА

Kl=B-lAl -ФД-;

bl1 = klbLi + в A A-i = BlAl-i - фь-1Вь_г,...;

в; - К, + A + ВГ; К, - B7A, - Ф,В7,...; к к+ 1 к к’ к к к к к' 1

В; = К2ВАВ*;К^ =В;Ах - ФХВ;;

В^К^АВ-К-К^ВА-ФД-

Регулятор с матрицей (2.10) обеспечивает выполнение условия (2.14).

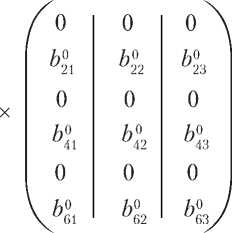

Рассмотрим далее применение изложенного в разд. 2 алгоритма синтеза регулятора, обеспечивающего заданное размещение

полюсов применительно к задаче нахождения законов стабилизации орбитальной ориентации КА, которая описывается моделью (1.3). В данном случае имеем

A = KVA* =

'*

гдеQ 0 :

“31

Q. °

Q 0

“23

Q °

U2A

Qm

Q 0

“26

ad

<2°

“б!

й22

о

“42

О я0

“б2

U23

Q?

fl°3

U24

a4A й64

|

6° |

b0 |

Ь о |

|

21 о |

^22 о |

23 о |

|

№ |

b о |

ь0 |

|

41 Q |

42 Q |

43 Q |

|

№ |

Ь 0 |

b о |

|

61 |

62 |

63 |

-(еЛа.,е/с - аГАелл)

x 26х Ал 46 61 AA'

0 fl”5 0 a4°.

й65

^З^зХбб

й31646 1 йзХ44^66^^й ’

- ^е2сАа42е46 aG2e44^ ^ЗЗ^ЗЗ^бб

- а22е26 + а22е44е66)М

“ -(е2б(й2бе44 ” й4364б) ” ^23^й33^66 й23б46 + й23е44ебб)/й ’

- (е26(а44е46 й64е44) е24(й44е66

й24^46 + й24е44ебб)/й ’

— (е26(а45е46 а65е44) е24(а45е66

" °25е46 + ^ЛзбйХМ

= ~ (^“жС^/К^/К 62^6,,) ^/(^/Г^КК х 26 х 46 46 66 44 7 24 х 46 66

й3б^36 + й2бе44ебб)/й ’

“ ^66^24 ” 2е24е26е46 + е44е26 + е22е426

й26

й46

й66

(3.1)

aG\e\^

a^4^

й63в4б) ~~

ar,6,A ""

64 46 7

«65e46) ~

66 467

- e,,,,e,,e"

22 44 66’

Й11 — ^Зб^зХзб йбХз2' б24Хй21^66 й61б2б'

йзХзб + йзХз3^66-)/й > й42 — ^46^й23^36 й62е2г) ^ЗЗ^ЗЗ^бб й62б2б)

й42626 ' й42622ебб)/й ’

П43 — (^Зб^ЗЗ^Зб й63е2г) ^ЗЗ^ЗЗ^бб й63б26^

й33^26 + й33^22^66-1^й > й33 — (е4б(й24б26 й64е2г) ^ЗЗ^ЗЗ^бб й64б2б)

- «44е26 + aue22e66)/ari;

й35 — (е4б(й25б36 й65бгз) егз(й35в66 й65б2б)

4:з 26 45 22 667/ ’

= -(^ЛйС^Ак - Йййе9з) “ взХ^ЗГ^ЙЙ “ Йййб3й) “

46 х 46 х 26 26 66 22z 24 х 26 66 66 26z й46б26 + й4бе33в6б)/й >

Й61 — (б4б(й21е24 й41бгз) е36^й31е44 а4\в24^

й61б24 + й61е22е4з)/й ’ й62 — (е4б(й22в34 й4262з) ^Зб^ЗЗ^ЗЗ й32б2з)

- а62е|4 + а62е22е44)/а4

й63 ^36^й23^33 й33^33^ ^36^й33^33 й33®23^

<263e24 а61е22е42)/а , й64 — (е3б(й23е24 й44езг) е26^а24в44 й33в2з)

й63е23 + аб4е22е44^/а ’ й65 — (е3б(й25в33 й3562з) б2б(й35е33 й35б2з)

" й65е23 + й65е22е44)/й";

й66 — (е3б(й26в33 й3663з) е26^а26в44 й36б2з)

й66623 + й6бе22езз)/й ’

^21 — (^ЗЗ^бб в4^/а ’ ^22 — (626в36 е23в6б)/йГ я^ - еййе2 + 2e/ce.,/e9K - e,,eL + e„„(e,,err - е2);

1 66 24 46 24 26 44 26 22х 44 66 467’

^23 х^24^46 к26^447/^22’

^42 ” (е22б66 в26^/а ’

^43 ~ (е24б26 е22б4б)/й ’ ^61 ~ (е24б46 ^ЗбАз)/*2!’ bL = Ь®; Ь“ = (е е - е- ^/а'1.

62 43’ 63 х 22 44 247/

Размерность объекта управления n = 6, вектора управления r = 3, а количество уровней декомпозиции

L = ceil( n/r ) – 1= 2 – 1 = 1

— два (нулевой и первый).

Будем считать, что заданный характеристический полином замкнутой системы (2.3)

имеет вид det(X/6 - Л + BK) =

= (Х-Х1)...(Х-Х6) = П(Х-Х), где Xi заданы, исходя из определенных требований.

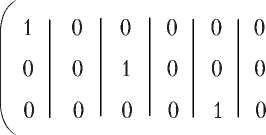

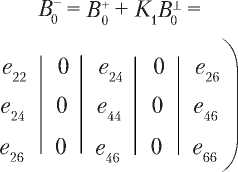

Согласно введенной в разд. 2 многоуровневой декомпозиции нулевой уровень для MIMO -системы с Dx ( t ) = х и матрицами (3.1) имеет вид

A 0 = A ; B 0 = B ; (3.3)

|

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

|

= |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

V0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Оу |

||

|

(3.4) |

|||||||

|

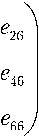

0 |

е22 |

0 |

б24 |

0 |

б26 |

||

|

= |

0 |

'Xj |

0 |

е44 |

0 |

е46 |

. |

|

0 |

б26 |

0 |

е46 |

0 |

е66 |

Нетрудно убедиться, что для матрицы выполняется условие ортогональности (2.5).

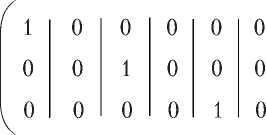

Первый (и конечный) уровень для MIMO- системы с Dx ( t ) = х и матрицами (3.1) выглядит следующим образом:

X

B 1

о? а21

о

О-^

о

л0 и6\

$о

о

м42

о

й°

“б2

A 1

О

о

G? м23

о

U43

о

О?

^63

^0 ^24

Q^

о

а0,, 64

д° “25

о

а45

о

= A 0 =

X

О

о

о

о

о

о

о а?

°46

о

о й°

о

= A 0 B 0

e44e66 е46

ad

e.„.e,R ~ e„,eRR

26 46 24 66

а*

е24б46 е26644

е22

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

;

о

о

о

а'

а\

о е26е

|

) 0 21 ) |

1 а®2 0 |

0 а®з 0 |

0 “24 1 |

0 й25 о |

0 Q° о |

|

0 41 ) |

“42 о |

“43 о |

а44 о |

й4°3 о |

“4 1 |

|

0 |

(Z® |

<7° |

а®. |

ср |

|

|

61 |

62 |

63 |

64 |

65 |

6 |

|

6 |

^^б |

е24е46 е26б44 |

|||

X а1

а'

^22^66 " в26

ad

^24^26 ^22^46

а*

24 26 22 46

а*1

;

е'14

^26

В^В:^

ем

ем

в46

е46

е.

(3.5)

(3.6)

^22^44 ^24

а*

(3.7)

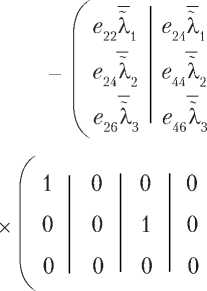

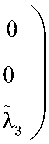

Зададим матрицы Ф = Ф0 и Ф1 в следую-

щем диагональном виде:

(3.8)

|

f—X р |

622 |

”3,62,, |

e24 |

X,e26 |

e26^ |

|

|

32e24 |

e24 |

” 32e44 |

e44 |

—32646 |

e46 |

; |

|

у— ^Зе26 |

e96 |

— 33e46 |

e46 |

^66 |

еббЗ |

|

|

K = |

K 0 = A 0 – |

Ф0 = |

||||

|

”3,622 |

622 |

—3,e24 |

e24 |

e26 |

||

|

~ ^2в24 |

e24 |

” ^-2е44 |

e44 |

-32e46 |

e46 |

X |

|

\ ^F26 |

626 |

— З3б46 |

e46 |

— З3б66 |

б6б7 |

|

о

где ( , ) — комплексно-сопряженные пары чисел для всех i = 1, 2, 3.

Выполняя вычисления по формулам (2.10) –

(2.13) с учетом матриц (3.3) – (3.8), получим

о

X

K 1 = A 1 – Ф 1 =

о

о

в22

Ft

е96

(3.9)

о

'2

О

о

'з

е22Х

в X

^24 2

б24

е26

Fi\ б44^2 е46Х3

б44

е46

е263,

^46 2

еббз /

У о ^0

б2б3, в,- К

46 2

е66Х.3 у

О (У о о

1 0 7

е46

е,

X (3.10)

X

где

о

\е2Л

7 £

Fl а

\ Fl

k 11

k 13

– a 21

о о0

о о0

о й63

й44

О й64

О

7° о 7°

О

о

О

к

о

X

— 7/9

У \3 26

|

e22 |

”3,e24 |

e24 |

“ ^1е26 |

|

624 |

” ^"2e44 |

«44 |

— 32e46 |

|

e26 |

— 33646 |

e46 |

— З3б66 |

^32

^13

^23

^33

e 22 ;

(3.11)

^14

^24

^34

h

^25

^26

^36 j

k 12 = e 22

a 22 + e 22 ;

a 23 – e 24 ; k 14 = e 24 – a 24 + e 24 ;

k 15 = – a 25 – e 26 ; k 16 = e 26 – a 26 + e 26 ;

k 21 = – a 41 – e 24 ; k 22 = e 24 – a 42 + e 24 ;

k 23 = – a 43 – e 44 ;

k 24 = e 44 – a 44 + e 44 ;

(3.12)

k 25 = – a 45 – e 46 ; k 26 = e 46 – a 46 + e 46 ;

k 31 = – a 61 – e 26 ; k 32 = e 26 – a 62 + e 26 ;

k 33 = – a 63 – e 46 ; k 34 = e 46 – a 64 + e 46 ;

k 35 = – a 65 – e 66 ; k 36 = e 66 – a 66 + e 66 .

Приведенные аналитические выражения (3.12), собственно, и определяют аналитическое решение задачи орбитальной стабилизации.

Получим далее значения коэффициентов в матрицах стабилизирующих регуляторов орбитальной ориентации в случае, когда характеристический полином (2.3) представляет собой полином Баттерворта 6-го порядка, имеющий вид

X6 + 3,8637X 5 + 7,4641X 4 + (3 13)

+ 9,1416X 3 + 7,4641X 2 + 3,8637X +1. 1 .

Корни полинома (3.13) равны

= – 0,2588 + j 0,9659; = – 0,2588 – j 0,9659;

= – 0,9659 + j 0,2588;

, , (3.14)

= – 0,9659 – j 0,2588;

= – 0,7071 + j 0,7071; = – 0,7071 – j 0,7071.

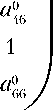

Подстановка корней (3.14) в матрицу (3.11) дает следующие значения элементов матрицы коэффициентов регулятора

|

k 11 = |

– a 21 |

e 22; k 12 = – |

0,5176 e 22 |

– a 22; |

|

k 13 = |

– a 23 |

– e 24; k 14 = – |

0,5176 e 24 |

– a 24 ; |

|

k 15 = |

– a 25 |

– e 26; k 16 = – |

0,5176 e 26 |

– a 26 ; |

|

k 21 = |

– a 41 |

e 24; k 22 = – |

1,9318 e 24 |

– a 42; |

|

k 23 = – a 43 – |

e 44; |

(3.15) |

||

|

k 24 |

= – 1,9318 e |

44 – a 44; |

||

|

k 25 = |

– a 45 |

– e 46; k 26 = – |

1,9318 e 46 |

– a 46; |

|

k 31 = |

– a 61 |

– e 26; k 32 = – |

1,4143 e 26 |

– a 62 ; |

|

k 33 = |

– a 63 |

– e 46; k 34 = – |

1,4143 e 46 |

– a 64 ; |

|

k 35 = |

– a 65 |

– e 66; k 36 = – |

1,4143 e 66 |

– a 66. |

Варьируя индексы в (3.14), можно полу- чить эквивалентные, в смысле удовлетворения характеристического полинома (3.12), значения элементов матрицы коэффициентов регулятора. В качестве численного примера рассмотрим только задачу стабилизации орбитальной ориентации КА.

-

4. Численный пример

Пусть начальный вектор состояния контура ориентации КА имеет следующие значения: x1 = x3 = x5 = 10°; x2 = x4 = x6 = 0. Массоинерционные характеристики КА и пара- метр круговой орбиты равны: Jx = 4 600 кгм2; Jy = 25 000 кгм2; Jz = 24 000 кгм2; Jxy = 840 кгм2; Jxz = 850 кгм2; Jyz = 850 кгм2; rn0 ^= 0,001 c-1. Для этих исходных данных проведем оценку точности орбитальной стабилизации КА в случае, когда значения элементов матрицы коэффициентов регулятора определяются выражением (3.15) и применяя решение, представленное в [4]. Результаты моделирования показали, что полученное в данной статье решение, определяемое (3.15), обеспечивает точность орбитальной ориентации на 0,11° выше, чем изложенное в [4].

Заключение

В статье рассмотрена задача орбитальной стабилизации КА при несовпадении связанной системы координат с главными осями инерции КА. С помощью метода точного размещения полюсов осуществлен синтез законов во всех каналах управления и, соответственно, получено аналитическое решение при полной матрице тензора инерции. В отличие от [4], найденное в данной работе решение задачи орбитальной стабилизации КА является универсальным и, соответственно, пригодно для любого вида матрицы тензора инерции, обеспечивает более точную орбитальную стабилизацию.

Список литературы Стабилизация орбитальной ориентации космического аппарата

- Теоретические основы проектирования информационно-управляющих систем космических аппаратов/Под ред. Е.А. Микрина. М.: Наука, 2006.

- Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н., Тимаков С.Н., Черемных Е.А. Идентификация положения равновесной ориентации международной космической станции как задача матричного пополнения с устойчивостью//Известия РАН. Теория и системы управления. 2012. № 2. С. 130-144.

- Справочник по теории автоматического управления/Под ред. А.А. Красовского. М.: Наука, 1987.

- Зубов Н.Е., Микрин Е.А., Мисриханов М.Ш., Рябченко В.Н. Синтез развязывающих законов стабилизации орбитальной ориентации космического аппарата//Известия РАН. Теория и системы управления. 2012. № 1. С. 92-108.