Стабилизация соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса – один из аттракторов прогрессивных сукцессий?

Автор: Веселкин Денис Васильевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы закономерности участия растений разного микоризного статуса в сукцессиях растительности в степной и лесостепной зонах. В ходе прогрессивных сукцессий в составе фитоценозов возрастает доля облигатно микоризных видов и снижается доля немикоризных и факультативно микоризных видов. Соотношение видов разного микоризного статуса варьирует в сукцессионно зрелых сообществах в узких пределах: 5–10 % немикоризных видов; 15–20 % факультативно микоризных; 70–80 % облигатных микоризных. В раннесукцессионных сообществах изменчивость этого соотношения существенно выше.

Сукцессии, растительность, микориза, арбускулярная микориза, немикоризные растения, микоризные растения

Короткий адрес: https://sciup.org/148200787

IDR: 148200787 | УДК: 581.557.24

Текст научной статьи Стабилизация соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса – один из аттракторов прогрессивных сукцессий?

В разных концепциях сукцессий растительности с той или иной ясностью выражены представления об идеальных свойствах сукцессионно зрелых фитоценозов или экосистем. К таким свойствам относятся такие очевидные как: преобладание многолетних видов растений; максимизация биомассы особей и фитоценозов при выравнивании соотношения продукция/дыхание и максимизация массы органического вещества, депонированного в экосистеме; усиление межвидовой конкуренции или дифференциации экологических ниш. Подобные свойства и их конкретные численные характеристики можно считать аттракторами в соответствие с общим пониманием аттрактора как идеального состояния, к которому стремится система в своем развитии. Еще одно, возможно общее, свойство сукцессионно зрелых растительных сообществ – значительная стабильность соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса.

Со спецификой микоризных взаимодействий связывают некоторые механизмы сукцессий [22, 24], чаще всего – различия в конкурентоспособности растений в отношении почвенного питания. Этим обстоятельством обусловлен интерес к изучению микоризных связей в ходе динамики фитоценозов. Работы на стыке ботаники, микологии и экологии, затрагивающие вопросы динамики и значения микориз при сукцессионных перестройках, преимущественно посвящены или анализу мико-ризности ограниченного числа модельных видов на разных этапах сукцессий [20, 25] или описаниям микориз у большего числа видов в ходе сукцессий, зачастую довольно специфических, таких как постледниковые [19, 23] или поствулканические [18, 21]. В методическом отношении последний способ можно обозначить как получение прямых оценок участия растений разной микоризности в сукцессиях. Возможен и иной – косвенный – способ изучения сукцессионной приуроченности растений раз-

ного микоризного статуса. В соответствие с ним оценки микоризного статуса базируются на компиляции литературных данных, например [3, 4]. В настоящем сообщении преследуется цель продемонстрировать, что заключение о стабильности соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса в сукцессионно зрелых растительных сообществ не существенно зависят от методического подхода и подтверждаются как методами прямого наблюдения микориз в ходе сукцессий, так и косвенными.

Прямые оценки микоризного статуса видов в ходе сукцессий на разновозрастных отвалах угледобывающих предприятий степных и лесостепных районов взяты из работы Т.С. Чибрик с соавторами [14]. Из этой же публикации транслирована относительная шкала сукцессионной продвинутости растительных сообществ отвалов: простая или сложная растительные группировки или фитоценоз. Дополнительно привлечены сведения о соотношении немикоризных и микоризных видов в ненарушенных лесостепных и степных фитоценозах [12, 13]. Для характеристики микоризного статуса использована простая дихотомия оценок: особи того или иного вида в каком-либо местообитании могут быть либо немикоризными либо микоризными и один и тот же вид в разных условиях может учитываться в разных статусах.

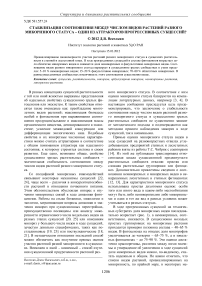

В ходе прогрессивных сукцессий на техногенных субстратах доля микоризных видов последовательно возрастает (рис. 1), а немикоризных, соответственно, снижается. В сукцессионно молодых простых группировках на микоризные растения приходится примерно половина состава – 40–65 % видов. В фитоценозах на отвалах доля микотрофов увеличивается до четверти – 65–75 %, а в зональных фитоценозах – до 75–90 %. Эти оценки достаточно красноречивы, различия между ними значимы и утверждение об увеличении в ходе сукцессий доли микоризных видов можно, по-видимому, считать надежным и общим. Но важно отметить, что списки видов растений, проанализированных на микоризность, по крайней мере, в некоторых ме- стообитаниях неполны. Например, доступные нам оценки для зональных фитоценозов основываются на анализе лишь 20-45 видов в каждом из них, что, по всей вероятности, меньше общего числа видов в данных фитоценозах. Поэтому нельзя исключать смещения оценок соотношений между числом немикоризных и микоризных видов и необходимо сравнение намеченных закономерностей с закономерностями, наблюдаемыми при косвенном установлении микоризного статуса.

Косвенные оценки микоризного статуса видов использованы при анализе нескольких сукцессий: формирование «агростепи» в Башкирском степном Зауралье [1]; формирование пионерной растительности возле Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области [17]; зарастание отвалов вскрышных пород в сухих степях Казахстана

[8], степях Оренбургской области [15], отвалов металлургического производства на Центральном Кавказе в Кабардино-Балкарской Республике [5]. Этапы сукцессии разделили на ранние, средние и поздние, варьируя критерии их выделения в зависимости от методических схем, реализованных в разных исследованиях. Данные о микоризообразо-вании аккумулированы более чем из 30 публикаций, основные из которых [6, 10, 11, 16]. Виды разделили на: 1) немикоризные, не образующие микориз в соответствие со всеми источниками; 2) факультативно микоризные, образующие микоризы по одним оценкам и не образующие по другим; 3) микоризные (облигатно микоризные), постоянно формирующие микоризы, чаще всего, арбускуляр-ные.

Рис. 1 . Доля микоризных видов в ходе зарастания отвалов (простая (I) и сложная (II) растительная группировка, III - фитоценоз) и в зональных фитоценозах степной и лесостепной зон (IV). Здесь и на рис. 2: числа в скобках - количество проанализированных сообществ; квадрат - медиана, прямоугольник - межквартильный, вертикальные линии - абсолютный размах.

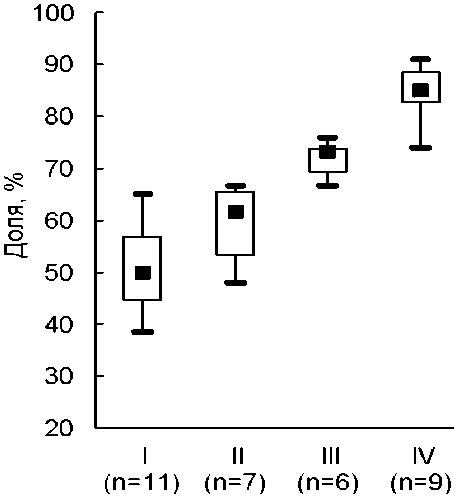

Оценки с использованием метода косвенной идентификации микоризного статуса однозначно подтверждают закономерность направленного изменения соотношения видов разного микоризного статуса в ходе сукцессий (рис. 2). По мере приближения фитоценозов по составу и сложению к зональным в них возрастает участие облигатно микоризных видов при соответствующем снижении долей менее тесно связанных с арбускулярными грибами растений - факультативно микоризных и немикоризных.

Необходимо отметить большую вариабельность оценок участия видов разной микоризности на ранних этапах сукцессий и их меньшую вариабельность на поздних этапах. Высокая изменчивость в раннесукцессионных сообществах иллюстрируется большим размахом долей немикоризных и факультативно микоризных видов и объясняется специ- фикой условий среды и состава фитоценозов в разных районах. При рассмотрении сукцессионно продвинутых сообществ различия между разными районами в значительной степени нивелируются и соотношение видов разного микоризного статуса оказывается близким. Высокая изменчивость микоризной структуры сукцессионно молодых сообществ и относительная стабильность такой структуры в сукцессионно поздних сообществах очевидно отражает различие принципов их организации [7, 9]. На первых этапах сукцессий популяции разных видов не только слабо взаимодействуют между собой, но и могут следовать разным приспособительным стратегиям. Позднее в силу стабилизации и выравнивания условий выравнивается и стабилизируется спектр экоморф, что оказывается коррелятивно связанно со стабилизацией пропорций между видами разного микоризного статуса.

Рис. 2 . Доля немикоризных ( а ), факультативно ( б ) и облигатно ( в ) микоризных видов на ранних (1), промежуточных (2) и поздних (3) этапах прогрессивных сукцессий в степной и лесостепной зонах.

Увеличение доли микоризных видов – общее направление прогрессивных сукцессий в степной и лесостепной зонах. Этот феномен ясно воспроизводится как в исследованиях, основанных на прямых оценках микоризного статуса, так и при косвенной идентификации способности растений к микоризо-образованию. Это заключение соответствует гипотезе о сукцессионной специфике растений с разными стратегиями почвенного питания [24], частными случаями которой являются, например, высокая теснота микоризных связей у доминантов [12] и высокая встречаемость немикоризных видов среди растений рудеральной стратегии Грайма– Раменского [2]. Достаточная узость границ изменчивости соотношения числа видов разных микоризных стратегий в сукцессионно продвинутых сообществах позволяет рассматривать это соотношение (5–10 % немикоризных видов; 15–20 % факультативно микоризных; 70–80 % облигатных ми-коризообразователей) как устойчивое состояние признака – аттрактор развития «трофической» структуры фитоценоза. Такая интерпретация заставляет предполагать существование причин устойчивости пропорций между группами видов разной микоризности, т.е. существование функциональной зависимости между способностью образовывать микоризы и ценотическим положением видов растений.

Работа выполнена при поддержке Программы развития ведущих научных школ (НШ-5325.2012.4).

Список литературы Стабилизация соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса – один из аттракторов прогрессивных сукцессий?

- Абдуллин М.Р., Миркин Б.М. Опыт создания «агростепей» в Башкирском степном Зауралье//Бюл. МОИП. Отд. биол. 1995. Т. 100. № 5. С. 77-84.

- Бетехтина А.А., Веселкин Д.В. Распространенность и интенсивность микоризообразования у травянистых растений Среднего Урала с разными типами экологических стратегий//Экология. 2011. № 3. С. 176-182.

- Веселкин Д.В. Закономерности участия растений разного микотрофного статуса в антропогенно индуцированных сукцессиях в степях//Вестник Курганского гос. ун-та. Сер.: Естественные науки. 2012. Т. 2. № 21. С. 75-80.

- Веселкин Д.В., Бетехтина А.А. Участие растений разного микотрофного статуса в техногенно обусловленных сукцессиях в степной зоне Урала//Вестник ОГУ. 2011. № 12. (131). С. 44-47.

- Высокогорная геоэкология в моделях/М.Ч. Залиханов и др. Отв. ред.: Г.С. Розенберг, Г.К. Сафаралиев. М.: Наука, 2010. 487 с.

- Елеусенова Н.Г., Селиванов И.А. Микотрофность растений во флоре северных пустынь Казахстана//Микориза растений. Уч. зап. Перм. гос. пед. ин-та. Т. 112. Пермь, 1973. С. 100-111.

- Крышень А.М. К вопросу о механизмах устойчивости и развития растительных сообществ//Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. школа-конф. Лекции. Петрозаводск, 2007. С. 157-175.

- Куприянов А.Н., Манаков Ю.А. Динамика зарастания отвала вскрыши бывшего Федоровского угольного месторождения за 30 лет//Рекультивация нарушенных земель в Сибири. Вып. 3. Кемерово: КРЭОО "Ирбис", 2008. С. 45-55.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем, 1998. 413 с.

- Нозадзе Л.М. Микориза растений некоторых пустынных и степных фитоценозов Восточной Грузии//Микориза и другие формы консортивных связей в природе. Пермь: ПГПИ, 1989. С. 44-49.

- Селиванов И.А., Бейрах Э.А., Мельникова С.Л., Саламатова Н.Г. К инвентаризации микотрофных растений лесостепного Зауралья//Уч. зап. Перм. госуниверситета. Т. 114. Биология. Пермь, 1964. С. 63-78.

- Селиванов И. А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М.: Наука, 1981. 232 с.

- Утемова Л.Д. О микотрофности некоторых растений юга Красноярского края//Уч. зап. Перм. гос. пед. ин-та. Т. 112. Пермь, 1973. С. 94-99.

- Чибрик Т.С., Нагибина Т.И., Рябкова Т.Е. О микотрофности растений на отвалах угольных разработок Урала//Растения и промышленная среда. Свердловск, 1980. С. 33-79.

- Чибрик Т.С., Елькин Ю.А. Формирование фитоценозов на нарушенных промышленностью землях: (биологическая рекультивация). Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 220 с.

- Чибрик Т.С., Саламатова Н.А. Микосимбиотрофизм культурфитоценозов Коркинского угольного разреза//Растения и промышленная среда. Свердловск, 1985. С. 54-69.

- Шилова И.И., Лукьянец А.И. Сукцессии степной растительности на территориях, подверженных аэротехногенному воздействию предприятий цветной металлургии//Растительность в условиях техногенных ландшафтов Урала. Свердловск: УрО АН СССР, 1989. С. 56-79.

- Ahulu E.M., Nakata M., Nonaka M. Arumand Paris-type arbuscular mycorrhizas in a mixed pine forest on sand dune soil in Niigata Prefecture, central Honshu, Japan//Mycorrhiza. 2005. Vol. 15. № 2. P. 129-136.

- Chapin F.S., Walker L.R., Fastie C.L., Sharman L.C. Mechanisms of primary succession following deglaciation at Glacier Bay, Alaska//Ecol. Monogr. 1994. Vol. 64. № 2. P. 149-175.

- Daft J., Nicolson T.N. Arbuscular mycorrhizas in plants colonizing coal wastes in Scotland//New Phytol. 1974. Vol. 73. № 6. P. 1129-1138.

- Gemma J.N., Koske R.E. Mycorrhizae in recent volcanic substrates in Hawaii//Amer. J. Bot. 1990. Vol. 77. № 9. P. 1193-1200.

- Heijden van der M.G.A., Klironomos J.N., Ursic M. et al. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity//Nature. 1998. Vol. 396. P. 69-72.

- Jumpponen A., Trappe J.M., Cazares E. Occurrence of ectomycorrhizal fungi on the forefront of retreating Lyman Glacier (Washington, USA) in relation to time since deglaciation//Mycorrhiza. 2002. Vol. 12. № 1. P. 43-49.

- Lambers H., Raven J.A., Shaver G.R., Smith S.E. Plant nutrient-acquisition strategies change with soil age//Trends Ecol. Evol. 2008. Vol. 23. № 2. P. 95-103.

- Miller R.M. Some occurrences of vesicular-arbuscular mycorrhiza in natural and disturbed ecosystems of the Red Desert//Can. J. Bot. 1979. Vol. 57. № 6. P. 619-623.